E´Tude Originale

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Cultivating Rice in Import Dependent Cameroon: a Case Study of the Successes and Challenges Facing Rice Farmers in Santchou, Cameroon Kim Horwitz SIT Study Abroad

SIT Graduate Institute/SIT Study Abroad SIT Digital Collections Independent Study Project (ISP) Collection SIT Study Abroad Spring 2014 Cultivating Rice in Import Dependent Cameroon: A Case Study of the Successes and Challenges Facing Rice Farmers in Santchou, Cameroon Kim Horwitz SIT Study Abroad Follow this and additional works at: https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection Part of the Agricultural and Resource Economics Commons, Growth and Development Commons, Public Policy Commons, and the Social Welfare Commons Recommended Citation Horwitz, Kim, "Cultivating Rice in Import Dependent Cameroon: A Case Study of the Successes and Challenges Facing Rice Farmers in Santchou, Cameroon" (2014). Independent Study Project (ISP) Collection. 1869. https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/1869 This Unpublished Paper is brought to you for free and open access by the SIT Study Abroad at SIT Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Independent Study Project (ISP) Collection by an authorized administrator of SIT Digital Collections. For more information, please contact [email protected]. Cultivating Rice in Import Dependent Cameroon: A Case Study of the Successes and Challenges Facing Rice Farmers in Santchou, Cameroon Kim Horwitz Academic Direction: Christiane Magnido Academic Supervisor: Yvonne Takang Yaoundé, Cameroon Social Pluralism and Development, SIT Study Abroad Spring 2014 ISP Key Words: Agriculture, Development Studies, Public and Social Welfare George Washington University Political Science 1 Abstract Cameroon is qualified as an import dependent country, meaning it relies on imported food to feed its population. Specifically, Cameroon imports over 80% of its rice consumption, spending 145 billion French CFA on rice imports yearly. But, Cameroon has sufficient untapped arable land and a large enough agriculturally centered population to produce adequate rice quantities to meet demand without relying on imports. -

Assessment of Prunus Africana Bark Exploitation Methods and Sustainable Exploitation in the South West, North-West and Adamaoua Regions of Cameroon

GCP/RAF/408/EC « MOBILISATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITES DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES IMPLIQUEES DANS LES FILIERES DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX EN AFRIQUE CENTRALE » Assessment of Prunus africana bark exploitation methods and sustainable exploitation in the South west, North-West and Adamaoua regions of Cameroon CIFOR Philip Fonju Nkeng, Verina Ingram, Abdon Awono February 2010 Avec l‟appui financier de la Commission Européenne Contents Acknowledgements .................................................................................................... i ABBREVIATIONS ...................................................................................................... ii Abstract .................................................................................................................. iii 1: INTRODUCTION ................................................................................................... 1 1.1 Background ................................................................................................. 1 1.2 Problem statement ...................................................................................... 2 1.3 Research questions .......................................................................................... 2 1.4 Objectives ....................................................................................................... 3 1.5 Importance of the study ................................................................................... 3 2: Literature Review ................................................................................................. -

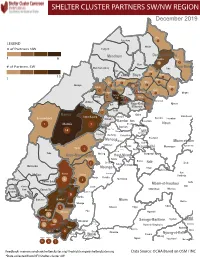

NW SW Presence Map Complete Copy

SHELTER CLUSTER PARTNERS SW/NWMap creation da tREGIONe: 06/12/2018 December 2019 Ako Furu-Awa 1 LEGEND Misaje # of Partners NW Fungom Menchum Donga-Mantung 1 6 Nkambe Nwa 3 1 Bum # of Partners SW Menchum-Valley Ndu Mayo-Banyo Wum Noni 1 Fundong Nkum 15 Boyo 1 1 Njinikom Kumbo Oku 1 Bafut 1 Belo Akwaya 1 3 1 Njikwa Bui Mbven 1 2 Mezam 2 Jakiri Mbengwi Babessi 1 Magba Bamenda Tubah 2 2 Bamenda Ndop Momo 6b 3 4 2 3 Bangourain Widikum Ngie Bamenda Bali 1 Ngo-Ketunjia Njimom Balikumbat Batibo Santa 2 Manyu Galim Upper Bayang Babadjou Malentouen Eyumodjock Wabane Koutaba Foumban Bambo7 tos Kouoptamo 1 Mamfe 7 Lebialem M ouda Noun Batcham Bafoussam Alou Fongo-Tongo 2e 14 Nkong-Ni BafouMssamif 1eir Fontem Dschang Penka-Michel Bamendjou Poumougne Foumbot MenouaFokoué Mbam-et-Kim Baham Djebem Santchou Bandja Batié Massangam Ngambé-Tikar Nguti Koung-Khi 1 Banka Bangou Kekem Toko Kupe-Manenguba Melong Haut-Nkam Bangangté Bafang Bana Bangem Banwa Bazou Baré-Bakem Ndé 1 Bakou Deuk Mundemba Nord-Makombé Moungo Tonga Makénéné Konye Nkongsamba 1er Kon Ndian Tombel Yambetta Manjo Nlonako Isangele 5 1 Nkondjock Dikome Balue Bafia Kumba Mbam-et-Inoubou Kombo Loum Kiiki Kombo Itindi Ekondo Titi Ndikiniméki Nitoukou Abedimo Meme Njombé-Penja 9 Mombo Idabato Bamusso Kumba 1 Nkam Bokito Kumba Mbanga 1 Yabassi Yingui Ndom Mbonge Muyuka Fiko Ngambé 6 Nyanon Lekié West-Coast Sanaga-Maritime Monatélé 5 Fako Dibombari Douala 55 Buea 5e Massock-Songloulou Evodoula Tiko Nguibassal Limbe1 Douala 4e Edéa 2e Okola Limbe 2 6 Douala Dibamba Limbe 3 Douala 6e Wou3rei Pouma Nyong-et-Kellé Douala 6e Dibang Limbe 1 Limbe 2 Limbe 3 Dizangué Ngwei Ngog-Mapubi Matomb Lobo 13 54 1 Feedback: [email protected]/ [email protected] Data Source: OCHA Based on OSM / INC *Data collected from NFI/Shelter cluster 4W. -

Case Study of Douala-Dschang Highway in Cameroon

Journal of Transportation Technologies, 2021, 11, 455-470 https://www.scirp.org/journal/jtts ISSN Online: 2160-0481 ISSN Print: 2160-0473 An In-Depth Analysis of the Causes of Road Accidents in Developing Countries: Case Study of Douala-Dschang Highway in Cameroon Simon Armand Zogo Tsala1, Merlin Zacharie Ayissi2, Gerald Azeh3, Pierre Anicet Noah2, Fabien Betene Ebanda2, Louis Max Ayina Ohandja4 1Department of Civil Engineering, Advanced Teachers Technical Training College of Ebolowa, University of Yaoundé I, Yaoundé, Cameroon 2Laboratory of Mechanics, University of Douala, Douala, Cameroon 3Ministry of Transport, Kupe Muanenguba Divisional Delegation, Bangem, Cameroon 4National Advanced School of Engineering Yaoundé, University of Yaoundé I, Yaoundé, Cameroon How to cite this paper: Zogo Tsala, S.A., Abstract Ayissi, M.Z., Azeh, G., Noah, P.A., Betene This paper is aimed at identifying the risk factors that mainly contribute to Ebanda, F. and Ayina Ohandja, L.M. (2021) An In-Depth Analysis of the Causes of reckless driving and other related causes of road accidents along the Doua- Road Accidents in Developing Countries: la-Dschang highway of Cameroon. The research work started with the collec- Case Study of Douala-Dschang Highway in tion of accident reports for 2018 and 2019 from security officials in charge of Cameroon. Journal of Transportation Tech- road safety and the police stations of the different localities included in the nologies, 11, 455-470. https://doi.org/10.4236/jtts.2021.113030 sample of the study. Three hundred and eighty-two (382) road accidents re- ports were collected and analyzed using the 2020 version logit regression model Received: April 27, 2021 of XLSTAT. -

Sweet Potato): an Analysis in the Space of Santchou (West-Cameroon)

SSRG International Journal of Humanities and Social Science (SSRG -IJHSS) - Volume 6 Issue 2 Mar to April 2019 Geography of the Production of Ipomoeabatatas (Sweet Potato): An Analysis in the Space of Santchou (West-Cameroon) Abdoulay Mfewou1 , Fon Dorothy Engwali2, Platini Tchofo3 1; 3Department of Geography, Faculty of Letter and Social Sciences, University of Dschang, Cameroon. 2Department of Agricultural Economics, Faculty of Agronomy and Agricultural Sciences, University of Dschang, Cameroon. Abstract This article presents the socioeconomic is starting to take up cassava in this part of the impact of sweet potato for the population of Santchou country after the coffee crisis of the 1990s. This tuber (West Cameroon). This ancient crop takes the second is one source of starch for a food security of the position after cassava. The Santchou production area population. Since its domestication, this plant is is sandy-clay and sometimes it drains in some places currently widely spread in "in the highlands of West but rich in organic matter favorable for this Cameroon" and so to become a major agricultural commercial crop. This study was carried out for 05 activity to rapid commercial peasant Santchou. This months that is, (November-March 2017), in five crop grew in the Santchou locality immediately after villages, out of a population of 70 heads of the coffee and cocoa crisis and following the closure households, chosen randomly. Hence as a criterion of of the 1980 SODERIM Rice Culture Society. In this choice: to have at least one hectare of sweet potato. area at the foot of the Santchou Escarpments. In the The results show that the improved varieties are more western Cameroon region, the emergence of this crop productive (5 to 10 tones/ hectare) compared to the is recorded in this rural area located 334km from the traditional variety (3 to 5 tones in average). -

Proceedingsnord of the GENERAL CONFERENCE of LOCAL COUNCILS

REPUBLIC OF CAMEROON REPUBLIQUE DU CAMEROUN Peace - Work - Fatherland Paix - Travail - Patrie ------------------------- ------------------------- MINISTRY OF DECENTRALIZATION MINISTERE DE LA DECENTRALISATION AND LOCAL DEVELOPMENT ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL Extrême PROCEEDINGSNord OF THE GENERAL CONFERENCE OF LOCAL COUNCILS Nord Theme: Deepening Decentralization: A New Face for Local Councils in Cameroon Adamaoua Nord-Ouest Yaounde Conference Centre, 6 and 7 February 2019 Sud- Ouest Ouest Centre Littoral Est Sud Published in July 2019 For any information on the General Conference on Local Councils - 2019 edition - or to obtain copies of this publication, please contact: Ministry of Decentralization and Local Development (MINDDEVEL) Website: www.minddevel.gov.cm Facebook: Ministère-de-la-Décentralisation-et-du-Développement-Local Twitter: @minddevelcamer.1 Reviewed by: MINDDEVEL/PRADEC-GIZ These proceedings have been published with the assistance of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) through the Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH in the framework of the Support programme for municipal development (PROMUD). GIZ does not necessarily share the opinions expressed in this publication. The Ministry of Decentralisation and Local Development (MINDDEVEL) is fully responsible for this content. Contents Contents Foreword ..............................................................................................................................................................................5 -

La Reserve De Faune De Santchou

COMITE DE COORDINATION DU DEVELOPPEMENT DURABLE B.P. 5063 Yaoundé Tél. 21 15 39 Fax 22 80 83 E-mail : [email protected] LA RESERVE DE FAUNE DE SANTCHOU : MYTHE OU REALITE ? RAPPORT DE PROJET CARPE Central African Regional Program for the Environment 2 SOMMAIRE Page Remerciements……………………………………………………….. 3 Liste des Experts du Projet………………………………………….. 4 Avant-propos…………………………………………………….……. 5 Carte de la Réserve de Faune de Santchou et ses environs…………… 6 Résumé……………………………………………………………. 7 INTRODUCTION………………………………………………… 8 Chapitre I : METHODOLOGIE……….……………………………. 10 Chapitre II : DEROULEMENT DES ACTIVITES…………………. 19 Chapitre III : ORGANISATION DE L’ATELIER…………………. 31 Chapitre IV : ETAT DES LIEUX………………………………….. 41 Chapitre V : PROPOSITIONS DE SOLUTIONS………………….. 55 CONCLUSION……………………………………………………… 63 Bibliographie………………………………………………………... 64 Table des tableaux et figures………………………………………… 65 Annexes…………………………………………………………….. 66 Coupures de presse ………………………………………………….. 3 REMERCIEMENTS Au terme du ‘‘Projet Santchou 2000’’, nous aimerions adresser nos remerciements les plus sincères au CARPE / Central African Regional Program for the Environment pour son précieux appui financier. Et à travers le CARPE nous remercions grandement le BSP et l’USAID. Nous remercions également les autorités administratives de l’Arrondissement de Santchou, notamment Monsieur le Sous-Prefet, Monsieur l’Adjoint d’Arrondissement et Monsieur le Maire, pour leur coopération active. Le Projet s’est bien réalisé grâce à la collaboration technique du Service de Conservation de Santchou. -

Dynamiques Territoriales De La Production Maraichère Dans Les Hauts

Dynamiques territoriales de la production maraichère dans les Hauts Plateaux de l’Ouest Cameroun : cas du département de la Menoua Wuld Daniel Paddy MVENG1* ; Abdoulay NSANGOU NJANKOUO2 ; Fabrice Parfait AZEBAZE KENFACK3 ; Marcien KUETE FOGANG4 ; Laure Lysette CHIMI NKOMBO5 ; Irène LAKEU MELI6 1- Economiste du territoire, chercheur IRAD (Institut de Recherche Agricole pour le Développement) 2- Ingénieur Agro-socio-économiste, chercheur IRAD 3- Socio-Economiste, chercheur IRAD 4- Géographe-cartographe/ agroforestier, chercheur IRAD 5- Environnementaliste, chercheur IRAD 6- Environnementaliste, chercheur IRAD Résumé: Le maraîchage s'est développé rapidement au cours des dernières décennies au Cameroun. Certaines zones agroécologiques comme les Hauts Plateaux de l'Ouest, sont devenues des bassins maraîchers importants. Cet article examine les dynamiques récentes de la production maraîchère dans cette zone à travers le département de la Menoua. L'objectif est non seulement de déterminer le poids des principales cultures dans les arrondissements du département, mais surtout de l'analyser afin de mettre en évidence leurs dynamiques territoriales. Pour ce faire, treize cultures maraîchères ont été échantillonnées sur la base des données fournies par la Délégation Départementale de l'Agriculture. Leur traitement visait à mesurer l'indice de spécialisation territoriale ( ) sur ces cultures. Globalement, il ressort que la production maraichère du département푎 푆푝é sur la période 2010-2020 présente des situations territoriales contrastées. Il est aussi observé que les arrondissements se diversifient plus qu’ils ne se spécialisent. Si la tendance à la diversification concerne Dschang, Fongo-Tongo, Knong-Gni et Penka-Michel, la tendance à la spécialisation ne concerne que Fokoué et Santchou. Des facteurs économiques et territoriaux justifient ces 59 résultats. -

Programmation De La Passation Et De L'exécution Des Marchés Publics

PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L’EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS EXERCICE 2021 JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES RÉGION DE L’OUEST EXERCICE 2021 SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES Nbre de Montant des N° Désignation des MO/MOD N° Page Marchés Marchés 1 Services déconcentrés régionaux 14 526 746 000 3 2 Communauté Urbaine de Bafoussam 18 9 930 282 169 5 Département des Bamboutos 3 Services déconcentrés 6 177 000 000 7 4 Commune de Babadjou 12 350 710 000 7 5 Commune de Batcham 8 250 050 004 9 6 Commune de Galim 6 240 050 000 10 7 Commune de Mbouda 25 919 600 000 10 TOTAL 57 1 937 410 004 Département du Haut Nkam 8 Services Déconcentrés 4 81 000 000 13 9 Commune de Bafang 7 236 000 000 13 10 Commune de Bakou 11 146 250 000 14 11 Commune de Bana 6 172 592 696 15 12 Commune de Bandja 14 294 370 000 16 13 Commune de Banka 14 409 710 012 17 14 Commune de Banwa 10 155 249 999 19 15 Commune de Kékem 5 152 069 520 20 TOTAL 71 1 647 242 227 Département des Hauts Plateaux 16 Services déconcentrés départementaux 1 10 000 000 21 17 Commune de Baham 11 195 550 000 21 18 Commune de Bamendjou 12 367 102 880 22 19 Commune de Bangou 20 371 710 000 24 20 Commune de Batié 6 146 050 002 26 TOTAL 50 1 090 412 882 Département du Koung Khi 21 Services Déconcentrés 2 122 000 000 27 22 Commune de Bayangam 6 257 710 000 27 23 Commune de Dembeng 5 180 157 780 28 24 Commune de Pete Bandjoun 12 287 365 000 28 TOTAL 25 847 232 780 Département de la Menoua 25 -

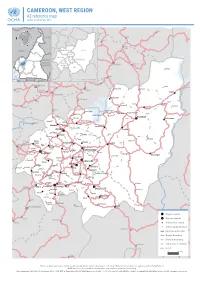

CAMEROON, WEST REGION A3 Reference Map Update of September 2018

CAMEROON, WEST REGION A3 reference map Update of September 2018 Nwa Ndu Benakuma CHAD WUM Nkor Tatum NIGERIA BAMBOUTOS NOUN FUNDONGMIFI MENOUA Elak NKOUNG-KHI CENTRAL H.-P. Njinikom AFRICAN HAUT- KUMBO Mbiame REPUBLIC -NKAM Belo NDÉ Manda Njikwa EQ. Bafut Jakiri GUINEA H.-P. : HAUTS--PLATEAUX GABON CONGO MBENGWI Babessi Nkwen Koula Koutoukpi Mabouo NDOP Andek Mankon Magba BAMENDA Bangourain Balikumbat Bali Foyet Manki II Bangambi Mahoua Batibo Santa Njimom Menfoung Koumengba Koupa Matapit Bamenyam Kouhouat Ngon Njitapon Kourom Kombou FOUMBAN Mévobo Malantouen Balepo Bamendjing Wabane Bagam Babadjou Galim Bati Bafemgha Kouoptamo Bamesso MBOUDA Koutaba Nzindong Batcham Banefo Bangang Bapi Matoufa Alou Fongo- Mancha Baleng -Tongo Bamougoum Foumbot FONTEM Bafou Nkong- Fongo- -Zem -Ndeng Penka- Bansoa BAFOUSSAM -Michel DSCHANG Momo Fotetsa Malânden Tessé Fossang Massangam Batchoum Bamendjou Fondonéra Fokoué BANDJOUN BAHAM Fombap Fomopéa Demdeng Singam Ngwatta Mokot Batié Bayangam Santchou Balé Fondanti Bandja Bangang Fokam Bamengui Mboébo Bangou Ndounko Baboate Balambo Balembo Banka Bamena Maloung Bana Melong Kekem Bapoungué BAFANG BANGANGTÉ Bankondji Batcha Mayakoue Banwa Bakou Bakong Fondjanti Bassamba Komako Koba Bazou Baré Boutcha- Fopwanga Bandounga -Fongam Magna NKONGSAMBA Ndobian Tonga Deuk Region capital Ebone Division capital Nkondjock Manjo Subdivision capital Other populated place Ndikiniméki InternationalBAF borderIA Region boundary DivisionKiiki boundary Nitoukou Subdivision boundary Road Ombessa Bokito Yingui The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations. NOTE: In places, the subdivision boundaries may suffer of significant inacurracy. Date of update: 23/09/2018 ● Sources: NGA, OSM, WFP ● Projection: WGS84 Web Mercator ● Scale: 1 / 650 000 (on A3) ● Availlable online on www.humanitarianresponse.info ● www.ocha.un.org. -

Bamileke Businessmen in the Realm of Political Transition in Bamileke Region of Cameroon, 1990- 2000

International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS) |Volume III, Issue II, February 2019|ISSN 2454-6186 Bamileke Businessmen in the Realm of Political Transition in Bamileke Region of Cameroon, 1990- 2000 Nzeucheu Pascal1, Prof. Simon Tata Ngenge2 1History Department, Faculty of Arts, The University of Bamenda, Cameroon 2Vice Dean, Faculty of Law and Political Science, The University of Bamenda, Cameroon Abstract:-In the Bamilike County of Cameroon the businessmen the party in power, CPDM or for the newly created parties prior to the 1990s were not interested in party politics. After andto obtain representative positions.2 In this perspective, independence they were not interested in politics and business and politic became inseparable. Hence, how the concentrated in building wealth. The creation of a monolithic political transition occurred in the Bamileke area? What were systemon 1st September 1966, made it that they were simple the professional and political identifications of the Bamileke militants of the political system and went about doing their businesses successfully. The re-emergence of multi-party Businessmen that stepped in politics during this period? How democracy in 1990 changed the perception of the businessmen and why businessmen participated in local electoral toward political participation. To protect their businesses most of competitions? Finally what was the impact of this them became militants of Cameroon Democratic Movement participation on the reconfiguration of the Bamileke society? (CPDM) in their various home towns in order to preserve their These are some issues raised in the course of this paper. businesses while other defected from CPDM to join the opposition or created their own political parties. -

Research Article Fifteen Years of Annual Mass Treatment of Onchocerciasis with Ivermectin Have Not Interrupted Transmission in the West Region of Cameroon

Hindawi Publishing Corporation Journal of Parasitology Research Volume 2013, Article ID 420928, 12 pages http://dx.doi.org/10.1155/2013/420928 Research Article Fifteen Years of Annual Mass Treatment of Onchocerciasis with Ivermectin Have Not Interrupted Transmission in the West Region of Cameroon Moses N. Katabarwa,1 Albert Eyamba,2 Philippe Nwane,2 Peter Enyong,3 Joseph Kamgno,4 Thomas Kueté,5 Souleymanou Yaya,6 Rosalie Aboutou,7 Léonard Mukenge,8 Claude Kafando,8 Coulibaly Siaka,8 Salifou Mkpouwoueiko,7 Demanga Ngangue,9 Benjamin Didier Biholong,7 and Gervais Ondobo Andze7 1 The Carter Center, Atlanta, GA, USA 2 The Carter Center, Yaounde,´ Cameroon 3 Research Foundation for Tropical Diseases and Environment, Buea, Cameroon 4 Filariasis Research Centre, Yaounde,´ Cameroon 5 Faculty of Medicine and Pharmaceutical Sciences, University of Douala, Douala, Cameroon 6 Ministry of Public Health, North Region, Garoua, Cameroon 7 Ministry of Public Health, Yaounde,´ Cameroon 8 African Programme for Onchocerciasis Control, Ouagadougou, Burkina Faso 9 Ministry of Public Health, West Region, Bafoussam, Cameroon Correspondence should be addressed to Moses N. Katabarwa; [email protected] Received 17 December 2012; Revised 18 March 2013; Accepted 25 March 2013 Academic Editor: Wej Choochote Copyright © 2013 Moses N. Katabarwa et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Wefollowed up the 1996 baseline parasitological and entomological studies on onchocerciasis transmission in eleven health districts in West Region, Cameroon. Annual mass ivermectin treatment had been provided for 15 years.