RE-All3-Parte5

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Programma Evento Diaconia Valdese 17 Marzo 2018

VERSO UNA COMUNITA' AMICA DELLA DEMENZA - ESPERIENZE E TESTIMONIANZE IN GIRO CON DEMENZA La rete sociale come risposta all'isolamento dei malati di Alzheimer Il racconto del progetto “Verso una Comunità Amica della Demenza” a cura dei protagonisti Sabato 17 marzo, dalle 17 alle 18.30 Castello di Miradolo, Via Cardonata 2, San Secondo di Pinerolo (To) SALUTI E INTRODUZIONE Intervengono: Maria Luisa Cosso, Presidente Fondazione Cosso Paola Eynard, Vicepresidente Fondazione Cosso Monica Sappè, presidente del Rifugio Re Carlo Alberto della Diaconia Valdese PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “IN GIRO CON DEMENZA” Intervengono: Marcello Galetti, responsabile del Rifugio Re Carlo Alberto, e Molly Tyler-Childs, educatrice del Rifugio Re Carlo Alberto e referente del progetto Marco Cogno, Sindaco Torre Pellice Duilio Canale, Sindaco Luserna San Giovanni I RISULTATI DEL PROGETTO, FINORA Grazie alle azioni costruite dal progetto “Verso una Comunità Amica della Demenza” il territorio della Val Pellice ha ottenuto nell'aprile 2017 il riconoscimento ufficiale da parte della Federazione Italia Alzheimer, quale territorio 'Dementia Friendly' . Il racconto dei cambiamenti che il progetto ha determinato sul territorio della Val Pellice: barriere architettoniche, accoglienza, cura. Intervengono: Cristina Vasario - Farmacia Vasario, Luserna San Giovanni e Pietro Addesi e Luca Orsi, Filiale San Paolo, Torre Pellice e Luserna San Giovanni – L’adeguamento delle barriere architettoniche e la formazione del personale UFFICIO STAMPA XSONE – Monica Onnis UFFICIO STAMPA FONDAZIONE COSSO Coordinamento Opere Valli – Via Angrogna, 20 | Torre Pellice (TO) Castello di Miradolo - San Secondo di Pinerolo (TO) Tel. 0121.91457 | [email protected] - www.xsone.org Tel. 0121.376545 | [email protected] Michela De Grossi e Antonella Chiavia, dipartimento didattica, Fondazione Cosso – L’accoglienza e l’attività dedicata nei luoghi di cultura: l’esperienza del progetto “Verso una comunità amica della demenza” presso il Castello di Miradolo. -

San Secondo Di Pinerolo Comune Di San Secondo Di Pinerolo Schede Comunali PTC2

ASSESSORATO ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Ufficio di Piano Territoriale di Coordinamento Aggiornamento e adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Variante al PTC1 ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 56/77 s.m.i., secondo le procedure di cui all'art. 7 Adottata dal Consiglio provinciale con Deliberazione n. 26817 del 20/07/2010 Approvata dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 121-29759 del 21/07/2011 (B.U.R. n. 32 del 11/08/2011) SCHEDE COMUNALI LUGLIO 2015 Comune di San Secondo di Pinerolo Comune di San Secondo di Pinerolo Schede comunali PTC2 INDICE 1. INFORMAZIONI GENERALI 3 2. CONFORMAZIONE FISICO-MORFOLOGICA 5 3. AREE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE O PAESISTICA DI COMPETENZA REGIONALE O PROVINCIALE 6 4. AGRICOLTURA E FORESTE 7 5. SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE 8 6. VOCAZIONI STORICO-CULTURALI E AMBIENTALI 10 7. INSEDIAMENTI ECONOMICO-PRODUTTIVI 11 8. INFRASTRUTTURE E MOBILITA' 12 9. ASSETTO IDROGEOLOGICO 14 Comune di San Secondo di Pinerolo Schede comunali PTC2 1. INFORMAZIONI GENERALI Codice Istat 1254 Inquadramento territoriale Superficie comunale [ha] 1.257,2 Zona omogenea (art.27 Statuto C.M. approvato 14/4/15) ZONA 5 - PINEROLESE Ambito di approfondimento sovracomunale (Art.9 NdA) 15 - Pinerolese Polarità e gerarchie territoriali (Art.19 NdA) - Ambito di diffusione urbana (Art.21-22 NdA) Sì 3 Comune di San Secondo di Pinerolo Schede comunali PTC2 a. Popolazione e famiglie Fonte: ISTAT (Istituto nazionale di statistica) 1971 1981 1991 2001 2009 2010 2011 Popolazione residente 2.309 3.244 3.270 3.384 3.580 3.615 3.608 Numero di famiglie 1.599 1.630 1.558 Numero medio componenti 2,2 2,2 2,3 Densità abitativa [ab./ha] 2,8 2,9 2,9 Trend demografico 1971/2011 36,0% b. -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2015

Ufficio del territorio di TORINO Data: 13/04/2016 Ora: 9.01.12 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2015 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 VAL LOCANA E SOANA MONTAGNA DEL CANAVESE Comuni di: ALPETTE, VALPRATO SOANA, CANISCHIO, CERESOLE Comuni di: ANDRATE, BORGIALLO, BROSSO, CAREMA, REALE, FRASSINETTO, LOCANA, NOASCA, RIBORDONE, RONCO CASTELNUOVO NIGRA, CHIESANUOVA, CINTANO, COLLERETTO CANAVESE, SPARONE, INGRIA, PONT CANAVESE, PRATIGLIONE CASTELNUOVO, MEUGLIANO, SETTIMO VITTONE, TAVAGNASCO, TRAUSELLA, TRAVERSELLA, VICO CANAVESE, ISSIGLIO, NOMAGLIO, QUINCINETTO, RUEGLIO COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO CEDUO 1933,00 1933,00 BOSCO D`ALTO FUSTO 4707,00 6570,00 BOSCO MISTO 2579,00 2579,00 CASTAGNETO DA FRUTTO 3222,00 4252,00 INCOLTO PRODUTTIVO 321,00 321,00 ORTO 22744,00 ORTO IRRIGUO 27292,00 PASCOLO 580,00 580,00 PASCOLO ARBORATO 2579,00 PASCOLO CESPUGLIATO 645,00 645,00 PRATO 10696,00 SI SI 10696,00 SI SI PRATO ARBORATO 10696,00 10696,00 PRATO IRRIGUO 13401,00 13401,00 Pagina: 1 di 21 Ufficio del territorio di TORINO Data: 13/04/2016 Ora: 9.01.12 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2015 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 VAL LOCANA E SOANA MONTAGNA DEL CANAVESE Comuni di: ALPETTE, VALPRATO SOANA, CANISCHIO, CERESOLE Comuni di: ANDRATE, BORGIALLO, BROSSO, CAREMA, REALE, FRASSINETTO, LOCANA, NOASCA, RIBORDONE, RONCO CASTELNUOVO NIGRA, CHIESANUOVA, CINTANO, COLLERETTO CANAVESE, SPARONE, INGRIA, PONT CANAVESE, PRATIGLIONE CASTELNUOVO, MEUGLIANO, SETTIMO VITTONE, TAVAGNASCO, TRAUSELLA, TRAVERSELLA, VICO CANAVESE, ISSIGLIO, NOMAGLIO, QUINCINETTO, RUEGLIO COLTURA Valore Sup. -

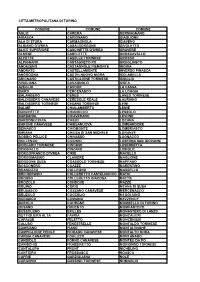

Città Metropolitana Di Torino Comune Comune Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO COMUNE COMUNE COMUNE AGLIÈ CAREMA GERMAGNANO AIRASCA CARIGNANO GIAGLIONE ALA DI STURA CARMAGNOLA GIAVENO ALBIANO D'IVREA CASALBORGONE GIVOLETTO ALICE SUPERIORE CASCINETTE D'IVREA GRAVERE ALMESE CASELETTE GROSCAVALLO ALPETTE CASELLE TORINESE GROSSO ALPIGNANO CASTAGNETO PO GRUGLIASCO ANDEZENO CASTAGNOLE PIEMONTE INGRIA ANDRATE CASTELLAMONTE INVERSO PINASCA ANGROGNA CASTELNUOVO NIGRA ISOLABELLA ARIGNANO CASTIGLIONE TORINESE ISSIGLIO AVIGLIANA CAVAGNOLO IVREA AZEGLIO CAVOUR LA CASSA BAIRO CERCENASCO LA LOGGIA BALANGERO CERES LANZO TORINESE BALDISSERO CANAVESE CERESOLE REALE LAURIANO BALDISSERO TORINESE CESANA TORINESE LEINÌ BALME CHIALAMBERTO LEMIE BANCHETTE CHIANOCCO LESSOLO BARBANIA CHIAVERANO LEVONE BARDONECCHIA CHIERI LOCANA BARONE CANAVESE CHIESANUOVA LOMBARDORE BEINASCO CHIOMONTE LOMBRIASCO BIBIANA CHIUSA DI SAN MICHELE LORANZÈ BOBBIO PELLICE CHIVASSO LUGNACCO BOLLENGO CICONIO LUSERNA SAN GIOVANNI BORGARO TORINESE CINTANO LUSERNETTA BORGIALLO CINZANO LUSIGLIÈ BORGOFRANCO D'IVREA CIRIÈ MACELLO BORGOMASINO CLAVIERE MAGLIONE BORGONE SUSA COASSOLO TORINESE MAPPANO BOSCONERO COAZZE MARENTINO BRANDIZZO COLLEGNO MASSELLO BRICHERASIO COLLERETTO CASTELNUOVO MATHI BROSSO COLLERETTO GIACOSA MATTIE BROZOLO CONDOVE MAZZÈ BRUINO CORIO MEANA DI SUSA BRUSASCO COSSANO CANAVESE MERCENASCO BRUZOLO CUCEGLIO MEUGLIANO BURIASCO CUMIANA MEZZENILE BUROLO CUORGNÈ MOMBELLO DI TORINO BUSANO DRUENTO MOMPANTERO BUSSOLENO EXILLES MONASTERO DI LANZO BUTTIGLIERA ALTA FAVRIA MONCALIERI CAFASSE FELETTO MONCENISIO CALUSO FENESTRELLE MONTALDO -

Exhibitions Food&Wine

APRIL 2016 TORINO METROPOLI 18/09/2015 - 26/09/2016 NOT TO BE MISSED EXHIBITIONS IN THE GREAT MUSEUMS 18/09/2015-22/05/2016 Torino and the Great War - Museo Nazionale del Risorgimento Italiano; 27/01-01/05 At the crime scene. The image’s 05/03 - 04/09 evidence from the Shroud to the drones - Camera Centro Italiano per THE NILE AT POMPEI. la Fotografia; 04/02-29/08 Hecho en Cuba. The cinema in the Cuban VISIONS OF EGYPT IN THE ROMAN WORLD graphic - Museo Nazionale del Cinema; 19/02-05/06 Sprites, cupids, The exhibition focuses on the meeting of two cultures, Egyptian genies and cherubs. Allegories and decoration of putti from the and Roman-Hellenistic, starting from Alexandria through to the Baroque to Neoclassic - Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto; Pompei’s homes and places of worship. 27/02-10/04 Olympic Museum. The passion relives; 18/03-05/06 Museo Egizio, Via Accademia delle Scienze 6 Simply. Rural family; 15/04-11/09 A prince on the cover. Lous Amadeus T. (+39) 011.4406903 - www.museoegizio.it of Savoy, Duke of Abruzzi - Museo Nazionale della Montagna; 07/03- 10/04 Aesop, Phaedrus & C. The classic fairy tales among art and 11/03 - 04/07 children’s books - MUSLI Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia; FROM POUSSIN TO THE IMPRESSIONISTS. 09/03-19/06 Botto&Bruno. Society, you’re a crazy breed - Fondazione THREE CENTURIES OF FRENCH Merz; 10/03-26/06 Florence Henri. Photographs and paintings 1920- 1960; 10/03-26/06 Renato Birolli. -

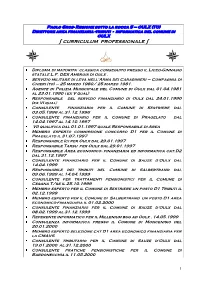

Curriculum Professionale

CURRICULUM PROFESSIONALE DATI PERSONALI Cognome e nome: S PERANZA S ERGIO Luogo di nascita: Avellino Data di nascita: 15 Ottobre 1969 Residenza: Via Pinerolo 71 – fraz. Miradolo – 10060 San Secondo di Pinerolo (TO) telefono: ufficio 0121.361 254, cellulare 329.21 28 117 email: lavoro: [email protected] personale: [email protected] Stato civile: Coniugato dal 07.06.2008 con 2 figli Codice fiscale: SPRSRG69R15A509R Obblighi di leva: Congedato il 29.09.94 (Caporale di Fanteria) Patente di guida: Categoria "B" conseguita nel 1988 in corso di validità fino al 15.10.2028 Titolo accademico dottore in Ingegneria delle Infrastrutture (art. 17, L. 240/2010) Titolo professionale: Geometra Laureato (esame di stato professione geometra + D.U. in Ingegneria delle Infrastrutture, DPR 328/2001) STUDI MEDIE SUPERIORI : Diploma di Geometra (52/60) , conseguito con gli Esami di Stato al termine dell'anno scolastico 1988/89 presso l'Istituto Tecnico per Geometri "O. D'Agostino" di Avellino. ABILITAZIONI : diploma di " Abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra " (79/100) , conseguito con gli Esami di Stato nell'anno 1993. UNIVERSITÀ : Diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture° (94/110) , titolo conseguito il 24.07.2012 nella sessione estiva della sedute di laurea A.A. 2011/2012 presso la facoltà di Ingegneria dell’università degli studi di Salerno. Tesi finale in “Infrastrutture di Trasporto” dal titolo “ Analisi della progettazione delle intersezioni a rotatoria con applicazione ad un caso concreto -

Sentenza N. 2739 Del 5 Luglio 2006

R E P U B B L I C A I T A L I A NA Reg. Sent. n. 2739/06 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Gen. n. 738/06 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Prima Sezione - composto dai magistrati: - Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente - Paolo LOTTI - Referendario - Richard GOSO - Referendario, estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 738/2006, proposto dai comuni di SAN SECONDO DI PINEROLO, SCALENGHE, FENESTRELLE e PEROSA ARGENTINA, in persona dei rispettivi sindaci in carica, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Barosio e Teodosio Pafundi, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120; contro l’AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Emanuele Gallo e Antonello Langiu, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Torino, via Pietro Palmieri n.40; per l’annullamento, previa sospensione, - della delibera 3.3.2006, n. 29, del C.d.A. dell’Agenzia autonoma per la R.G. 738/06 gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali – sezione regionale del Piemonte, con la quale non è stata presa “… in esame la convenzione di segreteria San Secondo di Pinerolo – Scalenghe – Fenestrelle – Perosa Argentina in quanto è in contrasto con il punto n. 2 lett. a) del dispositivo della deliberazione n. 37/2004 così come modificato dalla delibera C.d.A. n. 12/2005 …”; - della delibera 4.2.2005, n. 12, del C.d.A. dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali – sezione regionale del Piemonte; - di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale. -

ALLEGATO 6 PIANO PROVINCIALE PROV TORINO A.S

ALLEGATO 6 PIANO PROVINCIALE PROV TORINO a.s. 2010/2011 Dati WEBI A.S. 2009/2010 ISCRITTI SETTEMBRE sono esclusi scuole presso ospedali e carceri Grado scolastico Denominazione Indirizzo e n. civico Frazione o Località Comune Provincia PROV DI TORINO Istituto Comprensivo DI AIRASCA VIA STAZIONE 37 AIRASCA TORINO Scuola dell'infanzia . VIA DEL PALAZZO 13 AIRASCA TORINO Scuola dell'infanzia DI SCALENGHE PIAZZA COMUNALE 7 SCALENGHE TORINO Scuola primaria DANTE ALIGHIERI VIA STAZIONE 26 AIRASCA TORINO Scuola primaria PRINCIPESSA DI PIEMONTE VIA TORINO 1 SCALENGHE TORINO Scuola primaria DI SCALENGHE VIA MAESTRA 20 VIOTTO SCALENGHE TORINO Scuola secondaria di I grado . VIA STAZIONE 37 AIRASCA TORINO Scuola secondaria di I grado DI SCALENGHE VIA S. MARIA 40 PIEVE SCALENGHE TORINO Istituto Comprensivo ALMESE PIAZZA DELLA FIERA 3/2 ALMESE TORINO Scuola dell'infanzia PETER PAN BORGATA CHIESA 8 RUBIANA TORINO Scuola dell'infanzia LA GIOSTRA VIA PELISSERE 16/A VILLAR DORA TORINO Scuola primaria REGIONE PIEMONTE PIAZZA COMBA 1 RIVERA ALMESE TORINO Scuola primaria FALCONE - BORSELLINO PIAZZA DELLA CHIESA 16 MILANERE ALMESE TORINO Scuola primaria MONSIGNOR SPIRITO ROCCI PIAZZA DELLA FIERA 3 ALMESE TORINO Scuola primaria G. SIMONE GIRODO PIAZZA ROMA 6 RUBIANA TORINO Scuola primaria COLLODI VIA PELISSERE 1 VILLAR DORA TORINO Scuola secondaria di I grado RIVA ROCCI PIAZZA DELLA FIERA 3/2 ALMESE TORINO Circolo Didattico . VIA CAVOUR 45 ALPIGNANO TORINO Scuola dell'infanzia SERGIO BORELLO VIA EX INTERNATI 7 ALPIGNANO TORINO Scuola dell'infanzia GOBETTI VIA BARACCA 16 ALPIGNANO TORINO Scuola dell'infanzia G. RODARI VIA PIANEZZA 49 ALPIGNANO TORINO Scuola primaria ANTONIO GRAMSCI VIA CAVOUR 45 ALPIGNANO TORINO Scuola primaria F. -

GLI ITINERARI DELLA CULTURA P Ercorsi Tra Storia E Cultura G.A.L

G.A.L. Escartons e Valli Valdesi Percorsi tra storia tra e cultura Percorsi GLI ITINERARI DELLA CULTURA UNIONE EUROPEA Gli itinerari della cultura: PERCORSI TRA STORIA E CULTURA INTRODUZIONE Fra le iniziative proposte dal Gal Escartons e Valli Valdesi, la definizione di una rete di sentieri tematici ha riscosso un notevole successo sia da parte dei Comuni del territorio che da parte di molti operatori privati. Sono state riscoperte piccole ma rilevanti pagine di storia locale, aspetti della vita economica, storica e cul- turale delle “Valli olimpiche”, antiche coltivazioni che attraverso i secoli hanno caratterizzato il paesaggio dei nostri versanti; in molti hanno creduto nella loro va- lorizzazione, tante persone sono state coinvolte anche con azioni di volontariato attivo: un modo per ricostru- ire un’identità locale partendo da storie e produzioni secolari. Con questa guida vogliamo offrire, ai cittadini di que- sti luoghi ed ai visitatori che scelgono la nostra zona per un periodo di vacanza, uno strumento, agile e sintetico, per avventurarsi alla scoperta di un territorio che, cre- diamo, ha tante proposte e molti prodotti da offrire. Piervaldo Rostan Presidente Gal Escartons e Valli Valdesi 3 Gli itinerari della cultura: PERCORSI TRA STORIA E CULTURA 4 Gli itinerari della cultura: PERCORSI TRA STORIA E CULTURA GLI ITINERARI STORICO CULTURALI Nasce dai progetti finanziati dal Gal Escartons e Val- li Valdesi questa sintesi degli itinerari storico-culturali del territorio. Molti sono stati i soggetti pubblici, le as- sociazione e gli operatori turistici che hanno proposto e realizzato itinerari dalle diverse tematiche, ma sempre volti alla promozione delle potenzialità locali. -

Breve Curriculum

Paolo Gros- Regione sotto la rocca 5 – OULX (TO) Direttore area finanziaria -tributi - informatica del comune di OULX ∫ curriculum professionale ∫ Diploma di maturita’ classica conseguito presso il Liceo-Ginnasio statale L.F. DES Ambrois di Oulx . Servizio militare di leva nell’Arma dei Carabinieri – Compagnia di Chieri (to) – 25 marzo 1980/ 25 marzo 1981. Agente di Polizia Municipale del Comune di Oulx dal 01.04.1981 al 23.01.1990 ( ex V qual) Responsabile del servizio finanziario di Oulx dal 24.01.1990 (ex.VI qual) Consulente finanziario per il Comune di Sestriere dal 03.05.1996 al 31.12.1996 Consulente finanziario per il Comune di Pragelato dal 14.04.1997 al 14.10.1997 VII qualifica dal 01.01.1997 quale Responsabile di Area Membro esperto commissione concorso D1 per il Comune di Pragelato il 31.07.1997 Responsabile Ici per Oulx dal 29.01.1997 Responsabile Tarsu per Oulx dal 29.01.1997 Responsabile Area economico- finanziaria ed informatica cat.D2 dal 31.12.1997 Consulente finanziario per il Comune di Sauze d’Oulx dal 14.04.1999 Responsabile dei tributi del Comune di Salbertrand dal 09.06.1999 al 14.04.1999 Consulente per trattamenti pensionistici per il Comune di Cesana T/se il 25.10.1999 Membro esperto per il Comune di Sestriere un posto D1 Tributi il 02.12.1999 Membro esperto per il Comune di Salbertrand un posto D1 area economico-finanziaria il 01.02.2000 Consulente finanziario per il Comune di Sauze d’Oulx dal 08.02.1999 al 31.12.1999 Referente informatico per il Millenium bug ad Oulx , 14.05.1999 Consulenza informatica presso -

1.G.1 Scenario Trasporti

GEN/2020 PIANO INTERCOMUNALE COMUNE di BRICHERASIO DI PROTEZIONE CIVILE 1.G.1 Scenario di evento per rischio connesso a vie e sistemi di trasporto Via Chiappero 29/C 10064 Pinerolo (TO) Tel. +39 0121 202900 E-mail: [email protected] URL: www.quesite.it N. 1790 UNI EN ISO 9001:2008 Piano interc omunale di Protezione Civile Comune di Bricherasio RISCHIO CONNESSO A VIE E SISTEMI DI TRASPORTO Per quanto riguarda il rischio connesso a vie e sistemi di trasporto, gli incidenti (ferroviari, stradali, aerei) sono di difficile previsione. Da un punto di vista di protezione civile, i maggiori rischi in termini di probabilità, derivano dal trasporto di sostanze pericolose che, nei territori qui considerati, avviene su gomma. Gli aspetti da analizzare sono pertanto i seguenti: - le vie stradali di massima percorrenza, soprattutto di mezzi pesanti; - un evento connesso ad un incidente ferroviario ha effetti maggiori laddove il convoglio rischia eventualmente di uscire dalla propria sede e impattare contro edifici (abitazioni e/o attività produttive); - la conoscenza preventiva della segnaletica che regolamenta il trasporto di sostanze pericolose, su strada e su ferrovia, cosicché gli operatori siano in grado di individuare immediatamente il tipo di sostanza coinvolta e intraprendere le prime misure di protezione; - in caso di fuoriuscita (da automezzi o da treni coinvolti in un eventuale incidente) di inquinamenti superficiali che possano confluire nel reticolo idrografico naturale o artificiale, è da considerare il possibile interessamento delle acque dei canali e dei pozzi attivi; - per evitare un inquinamento diffuso è importante conoscere l’ubicazione di pozzi e sorgenti, oltre che la soggiacenza delle falde superficiali per conoscere le potenziali vie di contaminazione in caso di rilascio di sostanze nocive nel terreno. -

Citta' Metropolitana Torino Comune Di Bricherasio

Copia CITTA’ METROPOLITANA TORINO COMUNE DI BRICHERASIO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.69 OGGETTO: ADESIONE ALL'EVENTO "SOLIDALMENTE" EDIZIONE 2017 ORGANIZZATA DAL COMUNE DI TORRE PELLICE L’anno DUEMILADICIASSETTE addì TRE del mese di LUGLIO alle ore 16:30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: Cognome e Nome Presente 1. MERLO Ilario - Sindaco Sì 2. BALLARI Simone - Vice Sindaco Sì 3. MARCELLO Giacomo - Assessore Sì 4. DEMARIA Imelda - Assessore Sì 5. MORERO Vanessa - Assessore Sì Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 0 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. ZULLO dott. Raffaele Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza. dichiara aperta la seduta. LA GIUNTA COMUNALE CONSIDERATA la relazione dell’Assessore Morero Vanessa DATO ATTO che in data 16/09/2017 si svolgerà una giornata ludico-ricreativa nel Comune di Torre Pellice denominata “Solidalmente 2017”, organizzata dal Comune di Torre Pellice con le locali Associazioni di Volontariato e la collaborazione dei Comuni di Bibiana, Bricherasio, Bobbio Pellice, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Angrogna, Luserna San Giovanni, Villar Pellice, Rorà; DATO ATTO che l’adesione comporta l’erogazione di un contributo che il Comune di Torre Pellice devolverà al DI.A.PSI (Difesa Ammalati Psichici) PIEMONTE SEZIONE VAL PELLICE; RITENUTO quindi di aderire anche quest’anno all’iniziativa che comporta un contributo di € 100,00 che sarà devoluto dal Comune di Torre Pellice all’Associazione suddetta; RITENUTO quindi doverosa sia la partecipazione all’iniziativa che al versamento del contributo di € 100,00; DATO ATTO del parere favorevole concernente la regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.