Comune Di MESENZANA

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ottobre 2020

NUMERO 07 ALFANotizie Notiziario delle principali attività svolte da Alfa S.r.l. per tipologia di servizio OTTOBRE 2020 Acquedotto ALFANotizie Acquedotto! 04 Attività La gestione dell’acquedotto è passata ad Alfa. Comuni interessati: Agra Dumenza Brissago Valtravaglia Ferrera di Varese Brusimpiano Montegrino Valtravaglia Cassano Valcuvia Porto Ceresio Castelveccana Rancio Valcuvia Curiglia Monteviasco Tronzano Lago Maggiore ALFANotizie Acquedotto! 05 Attività Interventi d’urgenza per il ripristino della fornitura a seguito delle interruzioni d’energia elettrica causate dal maltempo. Comuni interessati: Agra Gavirate Angera Gemonio Besozzo Laveno Mombello Casale Litta Mesenzana Cittiglio Saltrio Cuveglio Taino Duno ALFANotizie Acquedotto! 06 Attività Installazione di un nuovo avviatore, collegamento di nuove pompe e rifacimento del piping al rilancio Brusnago. Comune interessato: Azzio Rilancio Brusnago ALFANotizie Acquedotto! 07 Attività • Effettuato cambio carboni al pozzo Samarate. • Installate pompette di dosaggio del cloro per la disinfezione in tutti gli impianti. Comune interessato: Busto Arsizio ALFANotizie Acquedotto! 08 Attività Installazione di inverter resettabili da remoto al pozzo Firello 1 di Casale Litta. Comune interessato: Casale Litta Casale Litta Firello 1 Reset da remoto ALFANotizie Acquedotto! 09 Attività Installazione d’urgenza di una pompa di rilancio al serbatoio Menasi per far fronte a carenze idriche. Quest’ultima permette di supportare l’apporto sorgivo al serbatoio Martinello. Comune interessato: Castello Cabiaglio Serbatoio Menasi ALFANotizie Acquedotto! 10 Attività Sostituzione pressostati guasti e azionatore di potenza pompa 2 all’autoclave Vallè. Comune interessato: Gemonio Autoclave Vallè ALFANotizie Acquedotto! 11 Attività Installazione di pompette dosatrici del cloro al serbatoio Mondizza di Grantola. Comune Attività interessato: Installazione di un nuovo impianto di clorazione Grantola presso i pozzi S. -

Allegato “A” Disposizioni Relative Alla Caccia Di Selezione Alla Specie Cinghiale Nell’Ambito Territoriale Di Caccia N

ALLEGATO “A” DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CACCIA DI SELEZIONE ALLA SPECIE CINGHIALE NELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 1 (ATC 1) , N 2 (ATC2) E COMPRENSORIO ALPINO NORD VERBANO (CANV) STAGIONE VENATORIA 2020/2021 (Legge n. 157/92, L.R. n. 26/93 e s.m.i., L.R. n. 31/2008 e L.R. n.17 del 02.08.2004) Fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 157/92, dalla L.R. n. 26/93 e s.m.i., in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, dalla L.R. n. 17 del 2 agosto 2004 - Attività venatoria in zona alpi - dalle D.G.R. n. 5/54912 del 19.07.1994 e n. 7/13854 del 29/07/2003 - Istituzione, organizzazione e funzionamento degli Ambiti Territoriali e Comprensori Alpini di Caccia - dal R.R. n. 16/2003, dalla LR. 19/2017, dal Regolamento Provinciale per la caccia agli ungulati (D.C.P. n. 28 del 23.06.2009 e s.m.i.), ove non in contrasto con la successiva normativa in materia di caccia dalla DGR XI/1019 del 17/12/2018 e s.m.i. “Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - attuazione dell’art. 3, comma 1, della legge regionale 19/2017 “gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti” e dalle norme sanitarie, sono approvate le seguenti disposizioni per la Stagione Venatoria 2019/2020, relative alla caccia di selezione alla specie cinghiale. Documentazione necessaria per praticare la caccia nel territorio della provincia di Varese Il cacciatore dovrà essere munito del tesserino venatorio regionale rilasciato dalla Regione, Uffici Territoriali, della licenza di caccia in corso di validità corredata dei versamenti della tassa di concessione governativa e regionale, della ricevuta del pagamento dell’assicurazione personale; dovrà inoltre essere munito del contrassegno di riconoscimento rilasciato dal Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia. -

Esito Test Di Posizionamento Seconda Edizione

Esito Test di Posizionamento Seconda Edizione Cognome Nome Scuola Livello Addazio Lucia VAIC81900A IST.COMP. DI VIGGIU' M. LONGHI - VIGGIU' B1 Anatra Sarina VAIC86800G IC GAVIRATE CARDUCCI - GAVIRATE A1 Arreghini Emanuela VAPS03000P L. SCIENT. "G. FERRARIS" - VARESE - VARESE A2 Assenza Costanza VAIS008004 ISIS ANDREA PONTI - GALLARATE B2 Astori Marvi VAIC86800G IC GAVIRATE CARDUCCI - GAVIRATE A2 Avanzato Valentina VAIC87400V I.C VARESE 5"DANTE ALIGHIERI" - VARESE C1 Barbieri Maria Vittoria VAPC020001 ERNESTO CAIROLI - VARESE - VARESE B1 Beverina Luciana VAIC822006 I.C. MARCHIROLO GIOVANNI XXIII - MARCHIROLO ASS Bianchi Nadia VAPS03000P L. SCIENT. "G. FERRARIS" - VARESE - VARESE B1 Bisignano Lucia VAIC822006 I.C. MARCHIROLO GIOVANNI XXIII - MARCHIROLO C1 Bizzaro Marzia VAIS01100X "DON MILANI" - TRADATE B2 Bizzotto Debora VAIC87100B IC VARESE 4 "A.FRANK " - VARESE B1 Borrelli Anna VAIC83700X I.C.CASTRONNO E.DE AMICIS - CASTRONNO A2 Bosoni Elisabetta VAIC830005 I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI - CUVEGLIO B1 Bottin Roberta VAIS01700V ISAAC NEWTON - VARESE B1 Brunelli Veronica VAIC822006 I.C. MARCHIROLO GIOVANNI XXIII - MARCHIROLO A2 Candelmo Maria Giovanna VAIC831001 I.C. MALNATE "IQBAL MASIH" - MALNATE ASS Cannataro Vincenzo VAIS008004 - ISIS ANDREA PONTI A1 Capoccia Dante VAIS008004 - ISIS ANDREA PONTI ASS Cappelli Marinella VAIS00400R IS VALCERESIO - BISUSCHIO B1 Caruso Laura VAIC86900B IC VARESE 1 "DON RIMOLDI" - VARESE A2 Casti Maria VAIC86800G IC GAVIRATE CARDUCCI - GAVIRATE ASS Cavalleri Alberta VAIC827009 I.C. GEMONIO "E. CURTI" - GEMONIO A2 Chinelli Paola VAIC830005 I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI - CUVEGLIO A0 Chirichiello Gerardo VAIC82500N I.C. MESENZANA "D. ZURETTI" - MESENZANA A0 Cipolla Cristina VASL01000A L. ART. "CANDIANI" - BUSTO ARSIZIO - BUSTO ARSIZIO B1 Cocchi Francesco VAIS01800P "JOHN M. KEYNES" - GAZZADA SCHIANNO ASS Cocquio Raffaella VAIC83200R I.C. -

Comune Di Ferrera Di Varese Documento Di Piano Relazione

Comune di Ferrera di Varese - Piano di Governo del Territorio DOCUMENTO DI PIANO - Relazione modificata a seguito accoglimento osservazioni piano adottato dicembre 2009 COMUNE DI FERRERA DI VARESE DOCUMENTO DI PIANO RELAZIONE INDICE GENERALE STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE prima parte 1 Comune di Ferrera di Varese - Piano di Governo del Territorio DOCUMENTO DI PIANO - Relazione modificata a seguito accoglimento osservazioni piano adottato dicembre 2009 PRIMA PARTE ........................................................................................................................... 6 1 INTRODUZIONE ..................................................................................................................... 7 1.1 Il quadro normativo ............................................................................................................. 7 1.2 Partecipazione al processo di pianificazione.............................................................................. 7 2 PROCEDURA E SCHEMA DI PROCESSO INTEGRATO PGT-VAS ................................................. 7 3 ELENCO DEGLI ELABORATI DEL PGT .................................................................................... 10 4 IL QUADRO RICOGNITIVO ECONOMICO-SOCIALE ............................................................... 12 4.1 Struttura demografica e inquadramento socioeconomico.......................................................... 12 4.1.1 La collocazione del Comune nel contesto geografico ed individuazione dell’area di indagine ........ 12 4.1.2 Aspetti -

Rivolta Clementino LA SEGRETARIA:De Micheli Donatella

COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - PROVINCIA di VARESE TABELLA DEI VALORI AGRICOLI MEDI DEI TERRENI, RIFERITI ALL’ANNO 2017, VALEVOLI PER L’ANNO 2018 (Ai sensi del quarto comma dell’art. 41 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e successive modifiche e integrazioni) Reg. agr. n° 1 Reg. agr. n° 2 Reg. agr. n° 3 Reg. agr. n° 4 Reg. agr. n° 5 Reg. agr. n° 6 Tipi di coltura valori medi valori medi valori medi valori medi valori medi valori medi Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq 1, seminativo 3,88 5,17 5,51 5,78 6,06 7,97 2, seminativo arborato 3,88 5,17 5,51 5,78 6,06 7,97 3, prato 3,28 4,46 4,34 4,99 5,52 7,28 4, prato arborato 3,28 4,46 4,34 4,99 5,52 7,28 5, prato irriguo 5,19 5,65 7,59 7,83 8,30 9,77 6, prato irriguo arborato 5,19 5,65 7,59 7,83 8,30 9,77 7, vigneto 6,85 8,61 8,97 7,87 8,47 9,76 8, vigneto specializzato I.G.T.* 16,35 17,81 17,11 16,67 16,67 18,63 9, frutteto 6,85 8,61 8,97 7,87 8,47 9,76 10, gelseto 0,00 0,00 4,34 0,00 0,00 0,00 11, orto 10,42 11,34 10,59 10,59 10,59 11,53 12, castagneto da frutto 1,09 1,60 1,36 1,54 1,65 1,88 13, pascolo 1,09 1,19 1,09 1,37 1,26 1,42 14, pascolo arborato 1,22 1,33 1,22 1,47 1,47 1,42 15, pascolo cespugliato 1,08 1,19 1,09 1,12 1,26 1,42 16, incolto produttivo 0,87 1,17 1,08 1,03 1,26 1,42 17, bosco alto fusto 1,09 1,67 1,94 1,93 2,00 2,41 18, bosco ceduo 1,06 1,44 1,43 1,51 1,65 1,88 19, bosco misto 1,09 1,67 1,87 1,79 1,91 2,18 20, colture florovivaistiche 16,35 17,81 17,11 16,67 16,67 18,63 * Indicazione Geografica Tipica I valori sono riferiti all’anno 2017 ai sensi dell'art.41 del DPR n. -

Ptof Mesenzana

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MESENZANA Via Diaz,35 – 21030 Mesenzana Tel. 0332/575201 - Fax. 0332/575546 e-mail: [email protected] pec: [email protected] Sito Web: www.icsmesenzana.gov.it PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 1 INDICE PREMESSA 1 IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE E I BISOGNI DEL TERRITORIO 1.1 Presentazione 1.2 Analisi dei bisogni 1.3 Rapporti con il territorio 2 PRIORITA’ TRAGUARDI E OBIETTIVI 3SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 3.1 Punti di forza e di debolezza 3.2 Ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire 4 SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLE LEGGE 107/2015 5 SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 5.1 Scuole dell’Infanzia 5.2 Scuole Primarie 5.3 Scuola Secondaria di I grado 5.4 Organigramma d’Istituto 5.5 Organizzazione interna 5.6 Organizzazione esterna 5.7 Comunicazione istituzionale 6 SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 6.1 -6.3 Raccordo fra le scuole 6.4 PAI per una didattica inclusiva 6.5 Didattica per alunni con BES 6.6 Progetto accoglienza 7 VALUTAZIONE 7.1 Sistema di valutazione 7.2 Griglie di valutazione 7.3 Valutazione alunni con BES 8 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA: PROGETTI E ATTIVITA’ 9 AUTOVALUTAZIONE 10 AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 10.1 Programma di sviluppo della multimedialità 10.2 Strumenti 2 10.3 Curricolo digitale 11 PIANO DI FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 11.1 Formazione del personale e analisi dei bisogni 11.2 Piano previsionale di formazione degli insegnanti 11.2 Piano previsionale di formazione del personale ATA 12 FABBISOGNO DI PERSONALE 12.1 Organici 12.2 Organico di potenziamento richiesto/utilizzato 12.3 Organico previsionale di potenziamento 12.4 Organico personale ATA ALLEGATI: PIANO DI MIGLIORAMENTO LINEE DI INDIRIZZO 3 PREMESSA Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), relativo all’Istituto Comprensivo Statale “D. -

6. Rischio Idrogeologico

6. RISCHIO IDROGEOLOGICO 6.1 TUTELA DEL SUOLO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE Le indicazioni e le descrizioni fornite nel presente Capitolo sono state desunte da alcuni studi eseguiti per conto della Provincia di Varese in merito alle tematiche geologiche, idrologiche e idrogeologiche. In particolare si tratta dei seguenti lavori: - “Analisi della Pericolosità dei Versanti del Territorio Provinciale di Varese”; - “Studi Geologici di dettaglio per la valutazione a scala locale della pericolosità per frane di crollo nella Provincia di Varese”; - “Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione di Protezione Civile I e di II livello”. - “Stralcio della parte del Programma provinciale di previsione e prevenzione di protezione civile relativa al rischio idraulico e al rischio dighe e bacini artificiali” Università di Pavia, Prof.Ugo Moisello – anno 1997 - “Studio di approfondimento del grado di pericolosità del torrente Boesio finalizzato alla mappatura di possibili aree di esondazione” redatto a cura dell’Università degli Studi dell’Insubria, luglio 2003 - “Studio Idrogeologico della Provincia di Varese”, Politecnico di Milano, Ottobre 2005. 6.2 INQUADRAMENTO FISIOGRAFICO E MORFOLOGICO DEL TERRITORIO VARESINO 6.2.1 Caratterizzazione del territorio Geologia Il Varesotto, da un punto di vista geostratigrafico, è costituito da un basamento cristallino metamorfico precarbonifero (di età anteriore a 350 milioni di anni) su cui si è impostata dapprima una serie vulcano-intrusiva permiana (280-225 milioni di anni), quindi una successione sedimentaria marina calcareo-dolomitica mesozoica (225-65 milioni di anni) e conglomeratico-arenaceo-argillosa cenozoica (65-1,8 milioni di anni); infine le invasioni glaciali quaternarie (1,8 milioni di anni) hanno modellato l’attuale forma del paesaggio producendo ingenti depositi superficiali ghiaiosi-sabbiosi-argillosi, con blocchi e ciottoli di origine glaciale, fluvioglaciale e lacustre. -

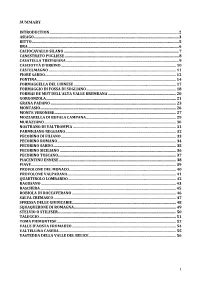

1 Summary Introduction

SUMMARY INTRODUCTION ........................................................................................................................................... 2 ASIAGO ............................................................................................................................................................ 3 BITTO .............................................................................................................................................................. 5 BRA .................................................................................................................................................................. 6 CACIOCAVALLO SILANO ............................................................................................................................ 7 CANESTRATO PUGLIESE ........................................................................................................................... 8 CASATELLA TREVIGIANA ......................................................................................................................... 9 CASCIOTTA D’URBINO ............................................................................................................................ 10 CASTELMAGNO ......................................................................................................................................... 11 FIORE SARDO ............................................................................................................................................. 12 FONTINA..................................................................................................................................................... -

Studio Di Fattibilita' Del Parco Smeraldo

Progetto cofinanziato da Comune di Dumenza STUDIO DI FATTIBILITA’ DEL PARCO SMERALDO STUDIO DI FATTIBILITÀ Num. Rif. Lavoro 12-041 N. copie consegnate 2 Data Redatto Revisionato Approvato rev00 13/12/2012 Dott.sa C. Fiori Dr. Geol. A. Uggeri Dr. Geol. A. Uggeri rev01 rev02 Collaboratori Dr. Biol. B. Raimondi, dott. F. Pianezza, Arch. M. Brenga, dott. Geol. L. Osculati, dott. M. Serra Nome file 12-041 fattibilità plis smeraldo.doc Via Lungolago di Calcinate, 88 – 21100 Varese - P.IVA : 02744990124 Tel. 0332 286650 – Fax 0332 234562 - [email protected] – [email protected] www.idrogea.com Comune di Luino STUDIO DI FATTIBILITA’ PARCO SMERALDO 13/12/2012 Comune di Dumenza Analisi territoriale RIF. 12-041 SOMMARIO 0 INTRODUZIONE .................................................................................................4 0.1 Quadro normativo di riferimento .......................................................................5 0.2 Area di studio .................................................................................................7 1 INQUADRAMENTO DELL’AREA DI STUDIO ..............................................................8 1.1 Analisi morfologica del paesaggio naturale..........................................................9 1.2 Inquadramento geologico e idrogelogico........................................................... 13 1.2.1 Geologia................................................................................................... 13 1.2.2 Idrogeologia ............................................................................................ -

Periodo Di Formazione E Prova Docenti Neoassunti - Incontro Propedeutico C/O Università Degli Studi Dell'insubria - Varese 3 Febbraio 2017

PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA DOCENTI NEOASSUNTI - INCONTRO PROPEDEUTICO C/O UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA - VARESE 3 FEBBRAIO 2017 N. Cognome Nome Scuola di servizio Presenza 1 ALFANO NICOLA VAIC86100R - I.C. FERNO B.CROCE - FERNO (35) Presente 2 BASSANI MICHELA VAIC831001 - I.C. MALNATE "IQBAL MASIH" - MALNATE (34) Presente 3 BONANNO ANTONELLA VAIC84500V - I.C. OLGIATE OL. "B.C. FERRINI" - OLGIATE OLONA Presente 4 CANNATA' IOLANDA VAPS11000A - L. SCIENT. "SERENI" - LUINO - LUINO Presente 5 CREMONA EMANUELA VAPS120001 - LICEO SCIENTIFICO "CURIE" - TRADATE - TRADATE Presente 6 CRISTALDI ENZO VAIC86900B - IC VARESE 1 "DON RIMOLDI" - VARESE (34) Presente 7 CRIVELLI GIUSEPPE VAIS003001 - CITTA' DI LUINO - CARLO VOLONTE' - LUINO Presente 8 DE GIOVANETTI NADIA VAIC827009 - I.C. GEMONIO "E. CURTI" - GEMONIO Presente 9 DE LUCA MICHELE VATF020006 - I.T.I.S "RIVA" - SARONNO - SARONNO Presente 10 DI VINCENZO SALVATORE GIUSEPPE VAIS01800P - "JOHN M. KEYNES" - GAZZADA SCHIANNO Presente 11 DIOTISALVI MATILDE VASL01000A - L. ART. "CANDIANI" - BUSTO ARSIZIO - BUSTO ARSIZIO Presente 12 FERRANTE FABRIZIO VATF020006 - I.T.I.S "RIVA" - SARONNO - SARONNO Presente 13 FERRAZZO ARMANDO VAIC822006 - I.C. MARCHIROLO GIOVANNI XXIII - MARCHIROLO (34) ASSENTE 14 FUNARI FRANCESCO VAPC040006 - LIC. CLASSICO "LEGNANI" - SARONNO - SARONNO Presente 15 GAMBACURTA STELLAMARIS ANGELA VAIC87600E - I.C. GALLARATE "DE AMICIS" - GALLARATE (35) Presente 16 GARONI CHIARA VAIC80900Q - I.C. LONATE CEP."S. D'ACQUISTO" - LONATE CEPPINO Presente 17 GRASSO PATRIZIA VAIC86200L - I.C. VENEGONO SUP."G. MARCONI" - VENEGONO SUPERIORE (35) Presente 18 LA BANCA DANIELA VAIC87700A - I.C. GALLARATE "PONTI" - GALLARATE (35) Presente 19 LEONE GIUSY VAIC85300T - I.C. CARONNO P. "A.DE GASPERI" - CARONNO PERTUSELLA (35) Presente 20 LO VECCHIO MARIA VAIC80500C - I.C. -

Presentazione Standard Di Powerpoint

Dicembre 2015 – Anno XXX – Numero 3 Periodico edito a cura dell’Assessorato alla Cultura PREMESSA I tagli alle spese delle Amministrazioni comunali, imposti dall’articolo 6 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 30/07/2011 n. 122, per cui la spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità, hanno comportato un taglio dell’80% alle risorse disponibili! Il successivo parere della Corte dei Conti -sezioni Riunite n. 50 del 21/09/2011-si è espressa includendo nel novero delle spese anche la cosiddetta pubblicità istituzionale. Per i motivi sopraindicati, si è reso necessario modificare l’articolo 8 del regolamento del periodico comunale che sarà sempre pubblicato on line sul sito web istituzionale (privo di inserzioni pubblicitarie),ma in forma cartacea solo nei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente. Una scelta obbligata, pur consapevoli che il notiziario, che quest’anno compie 30 anni di vita (il primo numero fu pubblicato nel lontano 1985!), è il ponte tra l’Amministrazione comunale e i Cittadini, attraverso il quale devono passare in modo trasparente le informazioni, le comunicazioni e le attività di coloro che operano per il bene della comunità. Come avvenuto per le edizioni passate, anche per questo numero della pubblicazione, sarà nostra premura mettere a disposizione dei lettori copie cartacee del notiziario comunale presso la Parrocchia, l'Oratorio, le Scuole, il Centro Anziani, i bar e gli esercizi -

Varese Duno Masciago Primo Casalzuigno Rancio Valcuviabedero Valcuvia Cuasso Al Monte Porto Ceresio Laveno-Mombello Cittiglio Brenta Cuveglio Valganna

PRODUZIONE PRO-CAPITE - Anno 2019 - DM 26 MAGGIO 2016 - Tronzano Lago Maggiore Maccagno con Pino e Veddasca Curiglia con Monteviasco Agra Dumenza Luino Germignaga Cremenaga Brezzo di Bedero Montegrino ValtravagliaCadegliano-Viconago Porto Valtravaglia Lavena Ponte Tresa Brissago-ValtravagliaGrantola Cugliate-Fabiasco Mesenzana Brusimpiano Castelveccana Marchirolo Cunardo Marzio Cassano Valcuvia Ferrera di Varese Duno Masciago Primo Casalzuigno Rancio ValcuviaBedero Valcuvia Cuasso al Monte Porto Ceresio Laveno-Mombello Cittiglio Brenta Cuveglio Valganna Cuvio Azzio Brinzio Besano Gemonio Castello Cabiaglio Orino Bisuschio Saltrio SangianoCaravate Leggiuno Viggiù Cocquio-Trevisago Clivio Induno Olona Arcisate Monvalle Comerio Besozzo BarassoLuvinate Gavirate Bardello Brebbia Malgesso Casciago Varese Cantello Bregano Ispra Biandronno Travedona-Monate Ranco Cazzago Brabbia Malnate Cadrezzate con Osmate Bodio Lomnago Ternate Inarzo Galliate LombardoBuguggiate Azzate Gazzada Schianno Angera Comabbio Lozza Daverio Vedano Olona Varano Borghi Casale Litta Brunello Taino Morazzone Crosio della Valle Mercallo Castronno Castiglione OlonaVenegono Superiore Sesto Calende Caronno Varesino Mornago Sumirago Gornate-OlonaVenegono Inferiore Vergiate Albizzate Solbiate Arno CarnagoCastelseprio Tradate Jerago con Orago Lonate Ceppino Besnate Oggiona con Santo Stefano Golasecca Arsago Seprio Cavaria con Premezzo Cairate Casorate Sempione Cassano MagnagoFagnano OlonaGorla Maggiore Somma Lombardo Gallarate Solbiate Olona Gorla Minore Cislago Cardano al Campo