Jahrbuch 2005

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Notes of Michael J. Zeps, SJ

Marquette University e-Publications@Marquette History Faculty Research and Publications History Department 1-1-2011 Documents of Baudirektion Wien 1919-1941: Notes of Michael J. Zeps, S.J. Michael J. Zeps S.J. Marquette University, [email protected] Preface While doing research in Vienna for my dissertation on relations between Church and State in Austria between the wars I became intrigued by the outward appearance of the public housing projects put up by Red Vienna at the same time. They seemed to have a martial cast to them not at all restricted to the famous Karl-Marx-Hof so, against advice that I would find nothing, I decided to see what could be found in the archives of the Stadtbauamt to tie the architecture of the program to the civil war of 1934 when the structures became the principal focus of conflict. I found no direct tie anywhere in the documents but uncovered some circumstantial evidence that might be explored in the future. One reason for publishing these notes is to save researchers from the same dead end I ran into. This is not to say no evidence was ever present because there are many missing documents in the sequence which might turn up in the future—there is more than one complaint to be found about staff members taking documents and not returning them—and the socialists who controlled the records had an interest in denying any connection both before and after the civil war. Certain kinds of records are simply not there including assessments of personnel which are in the files of the Magistratsdirektion not accessible to the public and minutes of most meetings within the various Magistrats Abteilungen connected with the program. -

ADD-ON DAY - Workshops and Excursions, 31 March 2017

ADD-ON DAY - Workshops and Excursions, 31 March 2017 For the third day of the conference we have invited colleagues at universities, as well as institutional and non-institutional actors in Vienna and beyond to organize workshops and excursions. In various sites in the city of Vienna these workshops and excursions will create a space of exchange on design, research or performative strategies and programmes as well as urban policy in connection with broader theoretical and practical debates concerning the unsettled. Participants of the conference are invited to register for either 1) a workshop (W1, W2, or W3) in the morning and an excursion (E1, E2, or E3) in the afternoon, or 2) for one workshop and excursion combined (WE1 or WE2) When you register for the conference please also indicate your first and second preference of workshops or excursions. The events are designed for 10-25 participants and might be rearranged according to the number of participants. 1. Workshops W1. Our Unsettled Geographies AESOP Thematic Group for Public Space and Urban Cultures http://www.aesop-planning.eu/blogs/en_GB/urban-cultures-and-public-spaces Kat Bartoszewicz, Gdansk University of Technology, Poland Gabriella Esposito de Vita, CNR and University Federico II Naples, Italy Sabine Knierbein, TU Wien, Austria Elina Kränzle, TU Wien, Austria Tihomir Viderman, Austria The AESOP Thematic Group on Public Spaces and Urban Cultures meeting Our unsettled geographies is the second in the series Unstable geographies – dislocated publics, which aims to discuss, challenge and rethink prevailing political and institutional ethics concerning public spaces, by taking an interdisciplinary, transdisciplinary, postcolonial and (post)migrational perspective. -

Nationalsozialismus in Der Österreichischen Provinz

Am Umschlag: "Beschauschein vom 11. 4. 1945. Der Beschauarzt verübte beim Zusammenbruch Selbstmord." Aus: Erlaftal-Bote, 90. Jg., Nr. 17, 23. April1980. MITTEILUNGEN DES INSTITUTS FÜR WISSENSCHAFT UND KUNST, 46. JG. 1991 I NR. 4, öS 50,- 1 WlFIBJM_~ ' EDITORIAL INHALT Historische Forschung und Vermittlung darf nicht Jacqueline Vansant auf Gedenktage und Jubiläen beschränkt bleiben. NATIONALSOZIALISMUS UND Der Arbeitskreis "Nationalsozialismus in der Öster• AUTOBIOGRAPHIEN VERFOLGTER reichischen Provinz" versucht die insbesonders FRAUEN ... :. 2 durch das Gedenkjahr 1938/88 in Fluß gekommene Beschäftigung mit dem deutschen Faschismus in Klaus-Dieter Mulley Österreich interdisziplinär weiterzuführen und auch "AHNENGAU DES FÜHRERS" Lokalforschern eine Plattform für die Präsentation Alltag und Herrschaft in "Niederdonau" und Konfrontation ihrer Forschungsergebnisse zu 1 938-1945 . 7 geben. Die folgenden Beiträge zeigen eine Vielfalt der Zugänge zum regionalen und lokalen Gesche hen. Eine Ablöse der "alten Heimatgeschichten", in Franz Steinmaßl welchen die Zeit 1938 bis 1945 ausgeklammert DAS HAKENKREUZ IM HÜGELLAND oder auf die Erwähnung von ein paar überregiona• Widerstand und Verfolgung im len Ereignissen beschränkt, somit die Mitwirkung ei Bezirk Freistadt 1938-1945 ................ 18 nes Großteils der Bevölkerung an der Etablierung und Aufrechterhaltung des NS-Regimes schamhaft Ernst Langthaler verschwiegen wurde, scheint sich anzubahnen. Im THESEN ZUR GESELLSCHAFTS Arbeitskreis werden nicht nur Regional- oder Lokal GESCHICHTE DES NATIONAL geschichten diskutiert, sondern - wie der Beitrag SOZIALISMUS AM BEISPIEL "Nationalsozialismus und Autobiographien verfolg FRANKENFELS 1932-1956 ................ 22 ter Frauen" zeigt - auch "überregionale" Aspekte und Konsequenzen des Nationalsozialismus vorge tragen, besprochen und zum "heimatlichen" Ge Robert Streibel schehen in Beziehung gesetzt. Was Altred Pfoser in DIE "GAUHAUPTSTADT" KREMS einem anderen Zusammenhang schrieb, gilt auch Eine Geschichte in vier Bildern ............. -

Chapter 1 the Biography of a Trafficking Material

Trafficking Materials and Maria Rentetzi Gendered Experimental Practices Chapter 1 The Biography of a Trafficking Material In 1904, an article titled "Radium and Radioactivity" appeared in Century 1 Magazine, a monthly popular magazine published from 1881 to 1930. The article presents Marie Curie's personal account of the discovery of radium and radioactivity. In the article, Curie discusses in depth her arduous attempts to study the radiation of the compounds of uranium and that of known chemical elements, hoping to discover more which are endowed with atomic radioactivity. She revels that it was the chemists who supplied her with the materials she needed. "As I desired to make a very thorough investigation, I had resource to different chemists, who put at my disposal specimens—in some cases the only ones in existence—containing very rare elements." Her next step was to examine different minerals, especially the oxide of uranium 2 ore (pitchblende). To her great surprise, this specimen was found to be four times more active than oxide of uranium itself. The explanation was more than obvious. "The ore must contain a substance more radioactive than uranium and thorium, and this substance must necessarily be a chemical element as yet unknown."1 Her attempts to isolate the new element would lead Marie and Pierre Curie, who joined her research shortly after, to the discovery of both polonium and radium, to the Nobel Prize in Physics in 1903, and to a second Nobel Prize in 1911, this time in chemistry. This chapter attempts to present a cultural -

Conrad Von Hötzendorf and the “Smoking Gun”: a Biographical Examination of Responsibility and Traditions of Violence Against Civilians in the Habsburg Army 55

1914: Austria-Hungary, the Origins, and the First Year of World War I Günter Bischof, Ferdinand Karlhofer (Eds.) Samuel R. Williamson, Jr. (Guest Editor) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | VOLUME 23 uno press innsbruck university press Copyright © 2014 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form, or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, LA 138, 2000 Lakeshore Drive. New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America Design by Allison Reu Cover photo: “In enemy position on the Piave levy” (Italy), June 18, 1918 WK1/ALB079/23142, Photo Kriegsvermessung 5, K.u.k. Kriegspressequartier, Lichtbildstelle Vienna Cover photo used with permission from the Austrian National Library – Picture Archives and Graphics Department, Vienna Published in the United States by Published and distributed in Europe University of New Orleans Press by Innsbruck University Press ISBN: 9781608010264 ISBN: 9783902936356 uno press Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Ferdinand Karlhofer, Universität Innsbruck Assistant Editor Markus Habermann -

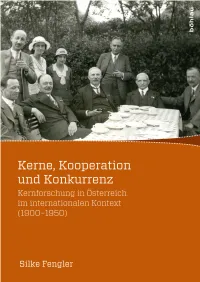

Kerne, Kooperation Und Konkurrenz. Kernforschung In

Wissenschaft, Macht und Kultur in der modernen Geschichte Herausgegeben von Mitchell G. Ash und Carola Sachse Band 3 Silke Fengler Kerne, Kooperation und Konkurrenz Kernforschung in Österreich im internationalen Kontext (1900–1950) 2014 Böhlau Verlag Wien Köln Weimar The research was funded by the Austrian Science Fund (FWF) : P 19557-G08 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Umschlagabbildung: Zusammentreffen in Hohenholte bei Münster am 18. Mai 1932 anlässlich der 37. Hauptversammlung der deutschen Bunsengesellschaft für angewandte physikalische Chemie in Münster (16. bis 19. Mai 1932). Von links nach rechts: James Chadwick, Georg von Hevesy, Hans Geiger, Lili Geiger, Lise Meitner, Ernest Rutherford, Otto Hahn, Stefan Meyer, Karl Przibram. © Österreichische Zentralbibliothek für Physik, Wien © 2014 by Böhlau Verlag Ges.m.b.H & Co. KG, Wien Köln Weimar Wiesingerstraße 1, A-1010 Wien, www.boehlau-verlag.com Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig. Lektorat: Ina Heumann Korrektorat: Michael Supanz Umschlaggestaltung: Michael Haderer, Wien Satz: Michael Rauscher, Wien Druck und Bindung: Prime Rate kft., Budapest Gedruckt auf chlor- und säurefrei gebleichtem Papier Printed in Hungary ISBN 978-3-205-79512-4 Inhalt 1. Kernforschung in Österreich im Spannungsfeld von internationaler Kooperation und Konkurrenz ....................... 9 1.1 Internationalisierungsprozesse in der Radioaktivitäts- und Kernforschung : Eine Skizze ...................... 9 1.2 Begriffsklärung und Fragestellungen ................. 10 1.2.2 Ressourcenausstattung und Ressourcenverteilung ......... 12 1.2.3 Zentrum und Peripherie ..................... 14 1.3 Forschungsstand ........................... 16 1.4 Quellenlage ............................. -

Cu/Hs 211 Vienna's Victuals

CU/HS 211 VIENNA’S VICTUALS: A CULTURAL HISTORY OF FOOD AND DRINK IES Abroad Vienna DESCRIPTION: Have the Viennese always eaten schnitzel or wiled away the afternoon in a coffeehouse with strudel and a mélange? How has the history of the Habsburg Empire and the more recent history of the Second Republic affected what the Viennese eat and drink? What is “Viennese cuisine” anyway? With help from the recent turn to food studies in disciplines as diverse as history and hotel management, students will explore why we eat and drink what we do, how those food choices may have been different historically, and how “our” dining and drinking choices differentiate us from “others.” Field trips to Vienna’s iconic markets, historic tavern neighborhoods in Ottakring, chocolate producers, breweries, and cafes breathe life into the history and culture of Vienna’s victuals. CREDITS: 3 CONTACT HOURS: 45 LANGUAGE OF INSTRUCTION: English PREREQUISITES: None. ADDITIONAL COSTS: Estimated total cost for optional food/beverage purchases and tour fees during course-related outings and review assignments: €40-€75 SPECIAL NOTE: Moderate alcohol consumption is an optional component of the course. METHOD OF PRESENTATION: Seminar intermingling Informal lectures with discussion Course-related trips Student presentations Moodle REQUIRED WORK AND FORM OF ASSESSMENT: Assignments will focus on developing writing and presentation skills. Students will keep a journal of course-related outings along with their visits to various other food and beverage-related places. The final project will consist of a choice between a conventional research paper and a creative project (see below for possible projects). -

Claims Resolution Tribunal

CLAIMS RESOLUTION TRIBUNAL In re Holocaust Victim Assets Litigation Case No. CV96-4849 Certified Award to Claimant [REDACTED] in re Accounts of Moriz Kuffner Claim Numbers: 224285/MC; 224431/MC; 224432/MC; 224433/MC; 224435/MC1 Award Amount: 2,586,608.75 Swiss Francs This Certified Award is based upon the claims of [REDACTED], born [REDACTED], (the Claimant ) to the accounts of Hans Lindenthal, Hedwig Lindenthal, Camilla Kuffner, Eva Mandl, and Marianne Kuffner. This Award is to the published accounts of Moriz Kuffner (the Account Owner ) at the [REDACTED] (the Bank ). All awards are published, but where a claimant has requested confidentiality, as in this case, the names of the claimant, any relatives of the claimant other than the account owner, and the bank have been redacted. Information Provided by the Claimant The Claimant submitted five Claim Forms, identifying his paternal grandmother as [REDACTED], née [REDACTED], who was the daughter of [REDACTED] and [REDACTED], both of whom were Jewish. In correspondence with the CRT, the Claimant s wife submitted additional documentation and information, identifying the Account Owner as the Claimant s paternal great-great-grandfather s cousin s son, Moriz Kuffner, also known as Moriz von Kuffner. The documents submitted by the Claimant s wife consist primarily of correspondence between the Claimant and historical researchers in Austria, with whom the Claimant corresponded regarding the Kuffner family s history. The historical researchers provided the Claimant with a great deal of information gleaned from a variety of historical sources regarding the Kuffner family of Vienna, Austria. 1 In a separate decision, the [REDACTED] ( the Claimant ) was awarded the accounts of Marianne Kuffner, Hedwig Lindenthal, and Eva Mandl. -

To Most, It Is an Integrated Annual Report. to AGRANA, It Is a Look in Many Directions

To most, it is an integrated annual report. To AGRANA, it is a look in many directions. 2016|17 Contents 2 AGRANA at a glance 10 Key financials 12 Letter from the CEO 14 Supervisory Board’s report 16 AGRANA’s Management Board 18 Corporate governance report 28 AGRANA production sites 30 AGRANA’s strategy 32 AGRANA in the capital market 35 Group management report 36 Organisational structure 38 Integrated sustainability reporting 42 Financial results 50 Sugar segment 57 Starch segment 64 Fruit segment 70 Sustainability 77 Research and development 80 AGRANA’s people 84 Risk management 90 Capital, shares, voting rights and rights of control 91 Outlook 93 Consolidated financial statements 94 Consolidated income statement 95 Consolidated statement of comprehensive income 96 Consolidated cash flow statement 97 Consolidated balance sheet 98 Consolidated statement of changes in equity 100 Notes to the consolidated financial statements 158 List of members of AGRANA’s boards 159 Subsidiaries and business interests 162 Statement by the members of the Management Board 163 Independent auditor’s report 167 Independent assurance report 169 Other information 170 Parent company income statement 171 Parent company balance sheet 172 Proposal for the appropriation of profit 173 Glossary of industry and trade terms 178 Contacts 179 Global Reporting Initiative 183 Performance indicators and their meaning f Contents 2016|17 at a glance █ All segments contributed to the significant improvement in operating profit █ Successful increase in share capital and free -

Mitteilungsblatt 2008

RAVENSBRÜCK MITTEILUNGSBLATT der Österreichischen Lagergemeinschaft Ravensbrück Dezember 2008 Österreichische Lagergemeinschaft Ravensbrück Lassallestraße 40/2/6, A-1020 Wien, Tel.: +43–01–7263943 Allen Kameradinnen und Redaktion: Sylvia Köchl; Layout: Patrick Anthofer; Fotos: Sylvia Edelmann, Helga Amesberger, ihren Familien im In- und Vilmos Nagy, Sylvia Köchl, Bernadette Dewald, Ausland wünschen wir ein Marika Schmiedt, Tina Leisch, Lisa Steininger, AK gesundes und friedliches gegen den Kärntner Konsens; Copyright bei den Autorinnen und Fotografinnen; Vervielfältigung: Neues Jahr! Telekopie Wien www.telekopie.com Rückseite: Präambel der geänderten Statuten der Diesem Mitteilungsblatt Österreichischen Lagergemeinschaft Ravensbrück legen wir einen Zahl- und FreundInnen, März 2005 schein bei zur Einzahlung des jährlichen Mitglieds- beitrags (10 Euro). Spenden werden dankend entgegengenommen. Der Vereinsvorstand Inhalt 3 B efreiungsfeier 2008 5 Tagung des Internationalen Ravensbrück Komitees 6 Tätigkeitsbericht 2008 7 Projekt VISIBLE 8 „Lebendiges Gedächtnis“ 10 Gemeinsam in die Zukunft 11 „Wege nach Ravensbrück“ 12 Österreicherinnen im KZ Lichtenburg 16 Ida Huttary: 90. Geburtstag! 18 Offene Fragen zum „Vermächtnis“ 19 Hilde Zimmermann: Erinnern Zweifeln Handeln 20 „Geschlecht und Erinnerung“ 21 „Erinnerungskultur ist auch Konfliktkultur…“ 22 „Ulrichsbergtreffen“ – die NS-Täter huldigen ihren Taten 25 45 Jahre DÖW! 26 Verstorbene 2008: Wir werden euch nie vergessen! 28 Präambel 2 Buchpräsentationen und Befreiungsfeier 2008 Diskussionen -

AGRANA Annual Report 2015|16 Reports.Agrana.Com/En Global Reporting Initiative 175 Global Reporting Initiative “In Accordance” Option: Core

AGRANA Beteiligungs-AG Integrated Annual Report 2015|16 Integrated Annual Report 2015|16 AnnualReport Integrated Acting together. Acting Sugar Acting together. Smart interlinking of business segments, close working partnerships with suppliers and customers, and perfect integration of our products in a multitude of economic sectors – the common thread is that by putting together winning combinations, we can do more. Starch Fruit Contents 2 AGRANA at a glance 10 Key financials (under IFRS) 12 Letter from the CEO 14 Supervisory Board’s report 16 AGRANA’s Management Board 18 Corporate governance report 28 AGRANA production sites 30 AGRANA’s strategy 32 AGRANA in the capital market 35 Group management report 36 Organisational structure 43 Financial results 50 Sugar segment 58 Starch segment 64 Fruit segment 70 Sustainability 76 Research and development 79 AGRANA’s people 83 Risk management 89 Capital, shares, voting rights and rights of control 90 Outlook 93 Consolidated financial statements 94 Consolidated income statement 95 Consolidated statement of comprehensive income 96 Consolidated cash flow statement 97 Consolidated balance sheet 98 Consolidated statement of changes in equity 100 Notes to the consolidated financial statements 158 List of members of AGRANA’s boards 159 Subsidiaries and business interests 162 Independent auditor’s report 164 Statement by the members of the Management Board 165 Other information 166 Parent company income statement 167 Parent company balance sheet 168 Proposal for the appropriation of profit 169 Glossary -

Systematischer Katalog. Bd.1. Bibliothek Der Graphischen Lehr

Digitalisat bereitgestellt von der Bibliothek der Graphischen Wien BIBLIOTHEK der Graphischen Lehr-und Versuchsanstalt in Wien VII. Systematischer Katalog von Dr. Robert Zahlbrecht Mit einem Vorwort von Hofrat Prof. Luis Kuhn Digitalisat bereitgestellt von der Bibliothek der Graphischen Wien Erster Band / Wien 1959 Digitalisat bereitgestellt von der Bibliothek der Graphischen Wien Satz und Druck: Schülerarbeit der Höheren Abteilung für Buchdruck an der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien VII. Westbahnstraße 25 INHALT Vorwort V Einführung VII 1. Allgemeine Naturlehre (Physik und Chemie) .... 3 2. Hand- und Lehrbücher der Physik 5 3. Optik . 8 4. Physiologische und psychologische Optik 14 5. Farbenlehre • • .' .. • 15 6. Photographische Optik 19 7. Photographische Objektive 21 8. Licht, Strahlung, Radioaktivität 24 9. Photometrie 31 10. Spektrographie 35 11. Astrospektrographie 50 12. Astrophysik, Wetter- und Himmelskunde .... 54 13. Elektrizität 61 14. Sonstiges aus der Physik 63 15. Hand- und Lehrbücher der Chemie 68 16. Physikalische Chemie 74 17. Photochemie 80 18. Photographische Chemie und Chemikalienkunde . 86 19. Emulsion, Latentes Bild, Photographische Erscheinungen 90 20. Sensibilisierung 94 21. Sensitometrie 96 22. Kolloidchemie 99 23. Elektrochemie 101 24. Sonstiges aus der Chemie 103 25. Chemische Technologie 108 26. Papier 113 27. Farbe 118 28. Binde-, Klebe- und Schmiermittel 124 29. Technik 127 30. Lichttechnik 130 31. Elektrotechnik 132 32. Naturkunde (Botanik, Geologie, Mineralogie, Zoologie) . 134 33. Mathematik, Geometrie 138 Nachtrag 140 DigitalisatRegiste bereitgestelltr von der Bibliothek der Graphischen Wien 143 Digitalisat bereitgestellt von der Bibliothek der Graphischen Wien VORWORT Siebzig Jahre sind vergangen, seit die Graphische Lehr- und Ver suchsanstalt durch die Initiative und den Weitblick des großen öster reichischen Photochemikers Josef Maria Eder ins Leben gerufen wurde.