L'illusion Comique

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

1629 Corneille Pierre Mélite C 1630 Corneille Pierre Clitandre Ou L

1629 Corneille Pierre Mélite C 1630 Corneille Pierre Clitandre ou l'innocence persécutée TC 1632 Corneille Pierre La Veuve C 1632 Corneille Pierre Mélanges poétiques 1633 Corneille Pierre La Galerie du Palais C 1634 Corneille Pierre La Suivante C 1634 Corneille Pierre La Place Royale ou l'Amour extravagant C 1635 Corneille Pierre Médée T 1636 Corneille Pierre L'Illusion comique C 1637 Corneille Pierre Le Cid TC 1637 Corneille et 4 autres La Grande Pastorale 1640 Corneille Pierre Horace T 1642 Corneille Pierre Cinna T 1643 Corneille Pierre Polyeucte T 1643 Corneille Pierre La Mort de Pompée T 1643 Corneille Pierre Le Menteur C 1644 Corneille Pierre La Suite du Menteur C 1645 Corneille Pierre Rodogune T 1645 Corneille Pierre sixains pour Valdor "Le Triomphe de Louis le Juste" 1646 Corneille Pierre Théodore T 1647 Corneille Pierre Héraclius T 1650 Corneille Pierre Andromède T 1650 Corneille Pierre Don Sanche d'Aragon CH 1651 Corneille Pierre Nicomède T 1651 Corneille Pierre trad. de l'"Imitation de Jésus-Christ", 20 ch. 1652 Corneille Pierre Pertharite T 1659 Corneille Pierre Oedipe T 1660 Corneille Pierre La Toison d'or (T à machines) 1662 Corneille Pierre Sertorius T 1663 Corneille Pierre Sophonisbe T 1664 Corneille Pierre Othon T 1666 Corneille Pierre Agésilas T 1667 Corneille Pierre Attila T 1669 Corneille Pierre trad. de l'"Office de la Vierge" 1670 Corneille Pierre Tite et Bérénice T 1671 Corneille + Molière/Quinault Psyché CB 1672 Corneille Pierre Pulchérie T 1674 Corneille Pierre Suréna T 1654 Molière L'Etourdi 1656 Molière Le Dépit -

An Anthropology of Gender and Death in Corneille's Tragedies

AN ANTHROPOLOGY OF GENDER AND DEATH IN CORNEILLE’S TRAGEDIES by MICHELLE LESLIE BROWN (Under the Direction of Francis Assaf) ABSTRACT This study presents an analysis of the relationship between gender and death in Corneille’s tragedies. He uses death to show spectators gender-specific types of behavior to either imitate or reject according to the patriarchal code of ethics. A character who does not conform to his or her gender role as dictated by seventeenth-century society will ultimately be killed, be forced to commit suicide or cause the death of others. Likewise, when murderous tyrants refrain from killing, they are transformed into legitimate rulers. Corneille’s representation of the dominance of masculine values does not vary greatly from that of his contemporaries or his predecessors. However, unlike the other dramatists, he portrays women in much stronger roles than they usually do and generally places much more emphasis on the impact of politics on the decisions that his heroes and heroines must make. He is also innovative in his use of conflict between politics, love, family obligations, personal desires, and even loyalty to Christian duty. Characters must decide how they are to prioritize these values, and their choices should reflect their conformity to their gender role and, for men, their political position, and for females, their marital status. While men and women should both prioritize Christian duty above all else, since only men were in control of politics and the defense of the state, they should value civic duty before filial duty, and both of these before love. Since women have no legal right to political power, they are expected to value domestic interests above political ones. -

Théâtre II : Clitandre

THEATRE II Du même auteur, dans la même collection Le Cid (édition avec dossier). Horace (édition avec dossier). L'Illusion comique (édition avec dossier). La Place royale (édition avec dossier). Théâtre I : Mélite. La Veuve. La Galerie du palais. La Sui- vante. La Place royale. L'Illusion comique. Le Menteur. La Suite du Menteur. Théâtre II : Clitandre. Médée. Le Cid. Horace. Cinna. Polyeucte. La Mort de Pompée. Théâtre III : Rodogune. Héraclius. Nicomède. Œdipe. Tite et Bérénice. Suréna. Trois Discours sur le poème dramatique (édition avec dossier). CORNEILLE THÉÂTRE II CLITANDRE - MÉDÉE - LE CED - HORACE CINNA - POLYEUCTE - LA MORT DE POMPÉE Introduction, chronologie et notes par Jacques Maurens Nouvelle bibliographie par Arnaud Welfringer (2006) GF Flammarion www.centrenationaldulivre.fr Éditions Flammarion, Paris, 1980 ; édition mise à jour en 2006. ISBN : 978-2-0807-1282-0 CHRONOLOGIE 1602 : Pierre Corneille, le père, maître des eaux et forêts épouse à Rouen Marthe Le Pesant, fille d'un avocat. 1606 : Le 6 juin, naissance à Rouen, rue de la Pie, de Pierre Corneille; il aura cinq frères ou sœurs, dont Tho- mas et Marthe, mère de Fontenelle. 1615 : II entre au collège des Jésuites de la ville; prix de vers latins en rhétorique (1620). 1624 : Corneille est licencié en droit; il prête serment d'avocat stagiaire au Parlement de Rouen. 1628 : Son père achète pour lui deux offices d'avocat du roi, au siège des eaux et forêts et à l'amirauté de France. Il conservera ces charges jusqu'en 1650. 1629 : Milite est jouée au Marais pendant la saison théâ- trale 1629-1630, probablement début décembre 1629. -

From the Tragic to the Comic in Corneille

Trinity University Digital Commons @ Trinity Modern Languages and Literatures Faculty Research Modern Languages and Literatures Department 2005 Over the Top: From the Tragic to the Comic in Corneille Nina Ekstein Trinity University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.trinity.edu/mll_faculty Part of the Modern Languages Commons Repository Citation Ekstein, N. (2005). Over the top: From the tragic to the comic in Corneille. In F. E. Beasley & K. Wine (Eds.), Intersections: Actes du 35e congrès annuel de la North American Society for Seventeenth-Century French Literature, Dartmouth College, 8-10 mai 2003 (pp. 73-84). Tübingen, Germany: Narr. This Contribution to Book is brought to you for free and open access by the Modern Languages and Literatures Department at Digital Commons @ Trinity. It has been accepted for inclusion in Modern Languages and Literatures Faculty Research by an authorized administrator of Digital Commons @ Trinity. For more information, please contact [email protected]. Over the Top: From the Tragic to the Comic in Corneille by NINA EKSTEIN (Trinity University) The notions of tragedy and comedy that one can intuit from the theater of Corneille are markedly different from those found in other authors of the period. This is but one aspect of a larger issue concerning Corneille's placement in the hallowed pantheon of literary history. He is one of the major canonical authors and yet he often disconcerts.1 He was one of the principal theorists of drama in the seventeenth century and yet he took a number of stands in direct and lonely opposition to his peers. -

![Ncohv [Read Free Ebook] Théâtre II: Clitandre - Médée - Le Cid - Horace - Cinna - Polyeucte - La Mort De Pompée Online](https://docslib.b-cdn.net/cover/6220/ncohv-read-free-ebook-th%C3%A9%C3%A2tre-ii-clitandre-m%C3%A9d%C3%A9e-le-cid-horace-cinna-polyeucte-la-mort-de-pomp%C3%A9e-online-686220.webp)

Ncohv [Read Free Ebook] Théâtre II: Clitandre - Médée - Le Cid - Horace - Cinna - Polyeucte - La Mort De Pompée Online

ncohv [Read free ebook] Théâtre II: Clitandre - Médée - Le Cid - Horace - Cinna - Polyeucte - La Mort de Pompée Online [ncohv.ebook] Théâtre II: Clitandre - Médée - Le Cid - Horace - Cinna - Polyeucte - La Mort de Pompée Pdf Free Par Pierre Corneille ebooks | Download PDF | *ePub | DOC | audiobook Download Now Free Download Here Download eBook Détails sur le produit Rang parmi les ventes : #189826 dans eBooksPublié le: 2016-02-24Sorti le: 2016-02- 24Format: Ebook Kindle | File size: 75.Mb Par Pierre Corneille : Théâtre II: Clitandre - Médée - Le Cid - Horace - Cinna - Polyeucte - La Mort de Pompée before purchasing it in order to gage whether or not it would be worth my time, and all praised Théâtre II: Clitandre - Médée - Le Cid - Horace - Cinna - Polyeucte - La Mort de Pompée: Commentaires clientsCommentaires clients les plus utiles8 internautes sur 9 ont trouvé ce commentaire utile. un format qui permet de passer un bon momentPar cocace genre de format compact permet de se faire une bonne session de Corneille sans avoir à chaque pièce séparemment, avec en plus une certaine diversité puisque l'on y retrouve à la fois des tragi-comédies et des tragédies. A recommander aux amateurs de théâtre.2 internautes sur 2 ont trouvé ce commentaire utile. Excellent ouvrage à recommanderPar SkylieUn splendide recueil qui regroupe les plus belles tragi- comédies et tragédies de Corneille. Agréable à lire malgré les 600 pages, c'est l'avantage de la pièce de théâtre qui nécessite une aération. A recommander à tous les amateurs d'ouvrages classiques.2 internautes sur 2 ont trouvé ce commentaire utile. Connaître CORNEILLEPar rebollo michellivre bien présenté et contenant les principales pièces de théâtre ( je recommande pour cela de lire les tomes I et II également) - lecture facile pour découvrir l'essentiel de CORNEILLE à travers le théâtre. -

Extrait Pierre Corneille.Pdf

Corneille : Oeuvres complètes (Extrait) Pierre Corneille ARVENSA ÉDITIONS La référence des éditions numériques des oeuvres classiques en langue française Bénéficiez d'offres privilégiées en vous abonnant à notre lettre d'actualité. Vous serez informé des mises à jour de cette édition et de nos nouvelles publications : Ou rendez-vous sur notre site internet : www.arvensa.com ISBN : 9791027300808 ©Arvensa® Editions Page 2 Copyright Arvensa Editions Corneille : Oeuvres complètes (Extrait) Pierre Corneille NOTE DE L’ÉDITEUR L’objectif des Éditions Arvensa est de vous faire connaître les œuvres des plus grands auteurs de la littérature classique en langue française à un prix abordable, tout en vous fournissant la meilleure expérience de lecture sur votre liseuse. C’est donc un très grand plaisir de vous présenter cette édition numérique originale des Oeuvres complètes de Corneille. Car s’il manquait un auteur à notre catalogue, c’est bien Pierre Corneille. Pour constituer cette édition, nous avons puisé nos sources dans la très riche édition de Charles Marty-Laveaux[1]. De nombreuses notices et notes lui sont empruntées. Nous les avons quelquefois complétées par quelques autres commentaires de Voltaire sur l’œuvre de Corneille. Nous avons aussi apporté nos propres présentations, notes et références. Si nous avons suivi pour l’essentiel le classement des œuvres adopté par Ch. Marty-Laveaux, nous nous en sommes éloignés quelquefois. Nous avons notamment placé les trois discours sur l’art dramatique dans les œuvres en prose. Ils font directement suite aux œuvres théâtrales, ce qui ne nous semble pas dénaturer l’intention originelle de Corneille qui les avait joints à ses œuvres dramatiques. -

L'illusion Comique Corneille, Pierre

L'Illusion Comique Corneille, Pierre Publication: 1635 Catégorie(s): Fiction, Théâtre, Comédie Source: http://www.ebooksgratuits.com 1 A Propos Corneille: Pierre Corneille (Rouen, 6 juin 1606 - Paris, 1er octobre 1684) est un auteur dramatique français du xviie siècle. Ses pièces les plus célèbres sont Le Cid, Cinna, Polyeucte et Ho- race. La richesse et la diversité de son œuvre reflètent les va- leurs et les grandes interrogations de son époque. Disponible sur Feedbooks pour Corneille: • Le Cid (1636) • Médée (1635) • La Veuve (1633) • La Place Royale ou L'amoureux extravagant (1634) • La suivante (1634) • Clitandre (1632) • La Galerie du Palais (1633) • Mélite (1629) Note: Ce livre vous est offert par Feedbooks. http://www.feedbooks.com Il est destiné à une utilisation strictement personnelle et ne peut en aucun cas être vendu. 2 Adresse À Mademoiselle M. F. D. R. Mademoiselle, Voici un étrange monstre que je vous dédie. Le premier acte n’est qu’un prologue ; les trois suivants font une comédie im- parfaite, le dernier est une tragédie : et tout cela, cousu en- semble, fait une comédie. Qu’on en nomme l’invention bizarre et extravagante tant qu’on voudra, elle est nouvelle ; et sou- vent la grâce de la nouveauté, parmi nos Français, n’est pas un petit degré de bonté. Son succès ne m’a point fait de honte sur le théâtre, et j’ose dire que la représentation de cette pièce ca- pricieuse ne vous a point déplu, puisque vous m’avez comman- dé de vous en adresser l’épître quand elle irait sous la presse. -

Dossier Péda Polyeucte Mise En Page 1

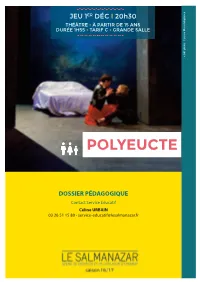

JEU 1ER DÉC I 20h30 THÉÂTRE • À PARTIR DE 15 ANS DURÉE 1H55 • TARIF C • GRANDE SALLE crédit photo : Cosimo Mirco Magliocca POLYEUCTE DOSSIER PÉDAGOGIQUE Contact Service Éducatif Céline URBAIN 03 26 51 15 80 • [email protected] POLYEUCTE Cie Pandora JEU 1ER DÉC I 20h30 THÉÂTRE • À PARTIR DE 15 ANS DURÉE 1H55 • GRANDE SALLE TARIF • de 12,50 à 24,50 € TEXTE Pierre Corneille MISE EN SCÈNE Brigitte Jaques-Wajeman AVEC Clément Bresson, Pascal Bekkar, Aurore Paris, Pauline Bolcatto, Marc Siemiatycki, Timothée Lepeltier, Bertrand Sua- rez-Pazos CONSEILLERS ARTISTIQUES François Regnault, Clément Camar-Mercier ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE Pascal Bekkar SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES Emmanuel Peduzzi LUMIÈRES Nicolas Faucheux CRÉATION SON Stéphanie Gibert RÉGIE GÉNÉRALE ET ACCESSOIRES Franck Lagaroje MAQUILLAGES ET COIFFURES Catherine Saint-Sever CHORÉGRAPHIE Sophie Mayer ASSISTANTE COSTUMES Pascale Robin CONSTRUCTION DÉCOR Ateliers-Jipanco ADMINISTRATION ET PRODUCTION Dorothée Cabrol CHARGÉE DE DIFFUSION Emmanuelle Dandrel Coproduction Théâtre de la Ville - Paris • Compagnie Pandora Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National Soutien DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication Remerciements à Sixtine Leroy POLYEUCTE Cie Pandora Avec cette pièce de 1641, Corneille met en scène un jeune homme charmant qui, à peine baptisé, cherche le martyr. Héros qui se voue à la mort avec une allé- gresse inquiétante, il décide de s’attaquer, au nom du Dieu unique, aux statues des dieux romains qu’il consi- dère comme des idoles païennes qu’il faut détruire. Entre fidélité à sa jeune épouse et asservissement à Dieu, Polyeucte dans son désir d’absolu, choisit la voie du fanatisme. -

Corneille in the Shadow of Molière Dominique Labbé

Corneille in the shadow of Molière Dominique Labbé To cite this version: Dominique Labbé. Corneille in the shadow of Molière. French Department Research Seminar, Apr 2004, Dublin, Ireland. halshs-00291041 HAL Id: halshs-00291041 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00291041 Submitted on 27 Nov 2009 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. University of Dublin Trinity College French Department Research Seminar (6 April 2004) Corneille in the shadow of Molière Dominique Labbé [email protected] http://www.upmf-grenoble.fr/cerat/Recherche/PagesPerso/Labbe (Institut d'Etudes Politiques - BP 48 - F 38040 Grenoble Cedex) Où trouvera-t-on un poète qui ait possédé à la fois tant de grands talents (…) capable néanmoins de s'abaisser, quand il le veut, et de descendre jusqu'aux plus simples naïvetés du comique, où il est encore inimitable. (Racine, Eloge de Corneille) In December 2001, the Journal of Quantitative Linguistics published an article by Cyril Labbé and me (see bibliographical references at the end of this note, before appendixes). This article presented a new method for authorship attribution and gave the example of the main Molière plays which Pierre Corneille probably wrote (lists of these plays in appendix I, II and VI). -

L'illusion Comique De Pierre Corneille Et L'esthétique Du Baroque

UNIVERSITÉ ARISTOTE DE THESSALONIQUE FACULTÉ DES LETTRES DÉPARTEMENT DE LANGUE ET DE LITTÉRATURE FRANÇAISES L'ILLUSION COMIQUE DE PIERRE CORNEILLE ET L'ESTHÉTIQUE DU BAROQUE MÉMOIRE PRÉSENTÉ PAR KYRIAKI DEMIRI SOUS LA DIRECTION DE MADAME LE PROFESSEUR APHRODITE SIVETIDOU THESSALONIQUE 2008 1 UNIVERSITÉ ARISTOTE DE THESSALONIQUE FACULTÉ DES LETTRES DÉPARTEMENT DE LANGUE ET DE LITTÉRATURE FRANÇAISES L’ILLUSION COMIQUE DE PIERRE CORNEILLE ET L’ESTHÉTIQUE DU BAROQUE MÉMOIRE PRÉSENTÉ PAR KYRIAKI DEMIRI SOUS LA DIRECTION DE MADAME LE PROFESSEUR APHRODITE SIVETIDOU THESSALONIQUE 2008 2 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION .......................................................................... p. 5 CHAPITRE I: L' «étrange monstre» de Corneille: une structure irrégulière et chaotique .......................................................................................... p. 13 CHAPITRE II : Les éléments du baroque 1. L'instabilité ......................................................................... p. 24 2. Le déguisement.................................................................... p. 35 3. L'optimisme ......................................................................... p. 47 4. La dispersion des centres d'intérêt .............................. p. 52 CHAPITRE III: L'esthétique 1. Le thème de l'illusion ........................................................ p. 59 2. La métaphore du théâtre ................................................. p. 70 CONCLUSION ............................................................................... -

The Cornelian Ethics of Flight and the Case of Horace

Trinity University Digital Commons @ Trinity Modern Languages and Literatures Faculty Research Modern Languages and Literatures Department 2016 The Cornelian Ethics of Flight and The Case of Horace Nina Ekstein Trinity University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.trinity.edu/mll_faculty Part of the Modern Languages Commons Repository Citation Ekstein, N. (2016). The Cornelian ethics of flight and the case of Horace. Romance Notes, 56(3), 485-493. doi: 10.1353/rmc.2016.0050 This Article is brought to you for free and open access by the Modern Languages and Literatures Department at Digital Commons @ Trinity. It has been accepted for inclusion in Modern Languages and Literatures Faculty Research by an authorized administrator of Digital Commons @ Trinity. For more information, please contact [email protected]. The Cornelian eThiCS of flighT and The CaSe of horaCe nina ekSTein flighT is a simple dramatic action, one that lends itself to any number of dif- ferent plots. its implied movement can be represented on stage or merely recounted. So common is it that the words fuite and fuir appear in every one of Corneille’s 32 plays, from as infrequently as twice to as many as 32 times.1 The two terms belong to a broad semantic network including retraite, éviter, dérober, échapper, partir, quitter, abandonner, but differ in their suggestion of abrupt, precipitous movement as well as the element of fear implied. furetière begins his definition of fuir with “Tascher d’éviter un péril en s’en éloignant à force de jambes.” The next sentence, however, immediately ties the term to issues of morality: “les braves aiment mieux périr que fuir d’une bataille.” Thus a common, if at times startling, action has inherent ethical ram- ifications. -

Theme and Structure in Rodogune of Corneille And

- !‘ / THEME AND STRUCTURE IN RODOGUNE OF CORNEILLE AND LA TH1~BA~DE OF RACINE: A STUDY OF THE BAROQUE A THESIS SUBMITTED TO THE FACULTY OF ATLANTA UNIVERSITY IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS OF THE DEGREE OF MASTER OF ARTS BY RUSSELL WILLINGHAM ATLANTA, GEORGIA AUGUST 1967 PI?EFACE In this study, the writer shall examine the parallels and contrasts between Rodogune of Pierre Corneille and La Th~ba’~ide of Jean Racine, with special emphasis on the baroque aspects of the two works. The total production of these two writers has long been unjustly placed or labeled in one particular category, that of being “classical.” That type of categorizing is quite unjust if we take into consideration such works as Rodogune, Attila, Sor~na of Cornejlle and La Th~ba’ide and Alexandre Le Grand of Racine. This traditional and misleading conception in applying the label “classical” to the two dramatist by such critics as Gustave Lanson in his Esquisse d’une histoire de la trag~die français and Martin Trunell in his Classical Moment has been challenged by a group of “Revisionists.” Such modern day cdtinc as W.G. Moore, French Classi~l Literature, Imbrie Buffum , Studies in the Baroque and E. B. Borgehoff, “The Freedom of French Classicism.?? The study of these revisionists have lead to a truer and deeper appraisal of the two dramatist. In this study, the writer shall consider the baroque and classicism, not only in their artistic and literary sense but also in relation to the time and the milieu in which they developed.