Portale Monotematico Sulle Cavità Di Pianura

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo, Pianura, Piscinola, Chiaiano, Scampia

Comune di Napoli - Bando Reti - legge 266/1997 art. 14 – Programma 2011 Assessorato allo Sviluppo Dipartimento Lavoro e Impresa Servizio Impresa e Sportello Unico per le Attività Produttive BANDO RETI Legge 266/97 - Annualità 2011 Agevolazioni a favore delle piccole imprese e microimprese operanti nei quartieri: Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo, Pianura, Piscinola, Chiaiano, Scampia, Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno, Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio, San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Stella, San Carlo Arena, Mercato, Pendino, Avvocata, Montecalvario, S.Giuseppe, Porto. Art. 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Decreto del ministro delle attività produttive 14 settembre 2004, n. 267. Pagina 1 di 12 Comune di Napoli - Bando Reti - legge 266/1997 art. 14 – Programma 2011 SOMMARIO ART. 1 – OBIETTIVI, AMBITO DI APPLICAZIONE E DOTAZIONE FINANZIARIA ART. 2 – REQUISITI DI ACCESSO. ART. 3 – INTERVENTI IMPRENDITORIALI AMMISSIBILI. ART. 4 – TIPOLOGIA E MISURA DEL FINANZIAMENTO ART. 5 – SPESE AMMISSIBILI ART. 6 – VARIAZIONI ALLE SPESE DI PROGETTO ART. 7 – PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI ART. 8 – PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE ART. 9 – ATTO DI ADESIONE E OBBLIGO ART. 10 – REALIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO ART. 11 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ART. 12 –ISPEZIONI, CONTROLLI, ESCLUSIONIE REVOCHE DEI CONTRIBUTI ART. 13 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ART. 14 – TUTELA DELLA PRIVACY ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI Pagina 2 di 12 Comune di Napoli - Bando Reti - legge 266/1997 art. 14 – Programma 2011 Art. 1 – Obiettivi, -

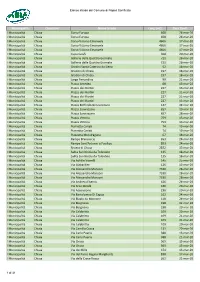

Elenco Sezioni Elettorali

' A e T I n L o i A z P I QUARTIERE e Denominazione Plesso Ubicazione Plesso C I S N ° U N M 1 CHIAIA 37 4° CIRCOLO DIDATTICO "M. Cristina di Savoia" VIALE M. CRISTINA DI SAVOIA 1 CHIAIA 40 4° CIRCOLO DIDATTICO "M. Cristina di Savoia" VIALE M. CRISTINA DI SAVOIA 1 CHIAIA 41 4° CIRCOLO DIDATTICO "M. Cristina di Savoia" VIALE M. CRISTINA DI SAVOIA 1 CHIAIA 33 IST. PROFESSIONALE "Bernini" VIA ARCO MIRELLI,19/A 1 CHIAIA 48 ISTITUTO COMPRENSIVO "Baracca" plesso "D'Annunzio" PIAZZA S.MARIA DEGLI ANGELI A PIZZOFALCONE,8 1 CHIAIA 45 ISTITUTO COMPRENSIVO "Baracca" plesso "V. Emanuele" VICO S.MARIA APPARENTE,12/A 1 CHIAIA 46 ISTITUTO COMPRENSIVO "Baracca" plesso "V. Emanuele" VICO S.MARIA APPARENTE,12/A 1 CHIAIA 47 ISTITUTO COMPRENSIVO "Baracca" plesso "V. Emanuele" VICO S.MARIA APPARENTE,12/A 1 CHIAIA 49 ISTITUTO COMPRENSIVO "Baracca" plesso "V. Emanuele" VICO S.MARIA APPARENTE,12/A 1 CHIAIA 36 ISTITUTO COMPRENSIVO "G. Fiorelli" VIA TOMMASO CAMPANELLA,1/A 1 CHIAIA 19 ISTITUTO COMPRENSIVO "Nevio" VIA TORRE CERVATI,9 1 CHIAIA 54 ISTITUTO COMPRENSIVO "Nevio" VIA TORRE CERVATI,9 1 CHIAIA 18 LICEO "Mercalli" VIA ANDREA D'ISERNIA,34 1 CHIAIA 32 LICEO "Mercalli" VIA ANDREA D'ISERNIA,34 1 CHIAIA 38 LICEO "Mercalli" VIA ANDREA D'ISERNIA,34 1 CHIAIA 42 LICEO "Mercalli" VIA ANDREA D'ISERNIA,34 1 CHIAIA 44 LICEO "Mercalli" VIA ANDREA D'ISERNIA,34 1 CHIAIA 53 LICEO "Mercalli" VIA ANDREA D'ISERNIA,34 1 CHIAIA 20 LICEO "Umberto I" PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA,6 1 CHIAIA 22 LICEO "Umberto I" PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA,6 1 CHIAIA 23 LICEO "Umberto I" PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA,6 1 CHIAIA 27 LICEO "Umberto I" PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA,6 1 CHIAIA 50 LICEO "Umberto I" PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA,6 DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - Servizio Anagrafe - Stato civile - Elettorale 1 Ufficio Sedi Elettorali tel. -

Metropolitane E Linee Regionali: Mappa Della

Formia Caserta Caserta Benevento Villa Literno San Marcellino Sant’Antimo Frattamaggiore Cancello Albanova Frignano Aversa Sant’Arpino Grumo Nevano 12 Acerra 11Aversa Centro Acerra Alfa Lancia 2 Aversa Ippodromo Giugliano Alfa Lancia 4 Casalnuovo igna Baiano Casoria 2 Melito 1 in costruzione Mugnano Afragola La P Talona e e co o linea 1 in costruzione Casalnuovo ont Ar erna iemont Piscinola ola P Brusciano Salice asalcist Scampia co P Prat C De Ruggier Chiaiano Par 1 11 Aeroporto Pomigliano d’ Giugliano Frullone Capodichino Volla Qualiano Colli Aminei Botteghelle Policlinico Poggioreale Materdei Madonnelle Rione Alto Centro Argine Direzionale Palasport Montedonzelli Salvator Stazione Rosa Cavour Centrale Medaglie d’Oro Villa Visconti Museo 1 Garibaldi Gianturco anni rocchia Quar v cio T esuvio Montesanto a V Quar La Piazza Olivella S.Gioeduc fficina cola to C Socca Corso Duomo T O onticelli onticelli De Meis er ollena O Quar P T T Quattro in costruzione a Barr P P C P Guindazzi fficina entr P ianura rencia raiano P C Vittorio Dante to isani ia Giornate Morghen Emanuele t v v o o o e Montesanto S.Maria Bartolo Longo Madonna dell’Arco Via del Pozzo 5 8 C Gianturco S.Giorgio Grotta Vanvitelli Fuga A Toledo S. Anastasia Università Porta 3 a Cremano del Sole Petraio Corso Vittorio Nolana S. Giorgio Cavalli di Bronzo Villa Augustea ostruzione Cimarosa Emanuele 3 12131415 Portici Bellavista Somma Vesuviana Licola B Palazzolo linea 7 in c Augusteo Municipio Immacolatella Portici Via Libertà Quarto Corso Vittorio Emanuele A Porto di Napoli Rione Trieste Ercolano Scavi Marina di Marano Corso Vittorio Ottaviano di Licola Emanuele Parco S.Giovanni Barra 2 Ercolano Miglio d’Oro Fuorigrotta Margherita ostruzione S. -

PTCP 2006 – Rapporto Ambientale

PTCP 2006 – Rapporto Ambientale 1 PTCP 2006 – Rapporto Ambientale Sub-Ambiti compresi nell’AIL AIL AIR n° Sub-ambito trame APR Ha (*) E COLLINE DI 1 22 Colline di Napoli RT 11-10-13 3431 80,9% NAPOLI 23 Napoli Vomero CP 11-10-13 808 19,1% 4239 100,0% (*) Percentuale di superficie totale dell’AIL relativa al singolo sub-ambito Comuni ricadenti, in tutto o in parte, nel Sub-ambito n° Sub-ambito N° Comuni (**) Ha 22 Colline di Napoli 3 Marano 19,15%, Napoli 79,66%, Quarto 1,19% 3431 23 Napoli Vomero 1 Napoli 100% 808 (**) Percentuale di superficie totale del sub-ambito relativa al singolo comune 2 PTCP 2006 – Rapporto Ambientale Parte I Descrizione Ambiente Insediativo 1. Caratteristiche del territorio L’area comprende il complesso sistema collinare, localizzato nella parte nord-occidentale dell’area urbana napoletana, fortemente caratterizzato dalla presenza di estese aree boscate e di aree agricole prevalentemente arborate. L’Ail, che corrisponde per gran parte della sua estensione al Parco Regionale Metropolitano delle Colline di Napoli recentemente istituito con legge regionale (L.R. 17/2003), confina ad occidente con il Parco regionale dei Campi Flegrei, con i comuni di Pozzuoli, Quarto e Marano e interessa le circoscrizioni di Napoli di Pianura, Soccavo, Arenella, Chiaiano, Piscinola- Marianella, Miano, S.Carlo all’Arena e Vomero. L’Ail si configura come un’area complessa dal punto di vista geomorfologico caratterizzata dalla presenza di rilievi collinari, valloni, ampie conche ed estese aree coltivate prevalentemente terrazzate. Nell’area è possibile riconoscere ambiti diversamente caratterizzati dal punto di vista naturalistico, insediativo e funzionale: la conca dei Pisani, le colline dei Camaldoli, la Selva di Chiaiano, le aree delle masserie di Chiaiano, il Vallone San Rocco, lo Scudillo. -

Delirious NAPLES

HOFSTRA UNIVERSITY presents A Conference DELIRIOUS NAPLES: FOR A CULTURAL, INTELLECTUAL, and URBAN HISTORY of the CITY of the SUN HOFSTRA CULTURAL CENTER, HOFSTRA UNIVERSITY Wednesday, Thursday, Friday, November 16, 17, 18, 2011 and CASA ITALIANA ZERILLI-MARIMÒ, NEW YORK UNIVERSITY Saturday, November 19, 2011 In memoriam Thomas V. Belmonte (1946-1995), author of The Broken Fountain We gratefully acknowledge the participation and generous support of: Hofstra University Office of the President Hofstra University Office of the Provost Hofstra College of Liberal Arts and Sciences, Office of the Dean Lackmann Culinary Services Il Villaggio Trattoria, Malverne, NY, Antonio Bove, master chef Il Gattopardo, New York, NY, Gianfranco Sorrentino, owner, restaurateur Iavarone Bros., Wantagh, NY Supreme Wine Distributors, Pleasantville, NY Salvatore Mendolia Queensboro UNICO Coccia Foundation New Yorker Films CIAO, Hofstra University Hofstra University Department of Comparative Literature and Languages Hofstra University Department of History Hofstra University Department of Music Hofstra University Department of Romance Languages and Literatures Hofstra University European Studies Program Hofstra University Honors College Hofstra University Museum Hofstra University Women’s Studies Program Regione Campania Ente Provinciale per il Turismo di Caserta Lorenzo Zurino, Piano di Sorrento Tina Piscop, East Meadow, NY The participation of conference scholars may be subject to their professional or academic commitments. Cover Image Credit: Carosello Napoletano, 1954 Ettore Giannini, Director Movie Still HOFSTRA UNIVERSITY presents A Conference DELIRIOUS NAPLES: FOR A CULTURAL, INTELLECTUAL, and URBAN HISTORY of the CITY of the SUN HOFSTRA CULTURAL CENTER CASA ITALIANA ZERILLI-MARIMÒ HOFSTRA UNIVERSITY NEW YORK UNIVERSITY Wednesday, Thursday, Friday Saturday, November 19, 2011 November 16, 17, 18, 2011 Stuart Rabinowitz Janis M. -

The Bagnoli Case in Italy

CHAPTER FIFTEEN Characterization and Remediation of a Brownfield Site: The Bagnoli Case in Italy Benedetto De Vivo* and Annamaria Lima* Contents 1. Introduction 356 2. Environmental Remediation of the Brownfield Site 357 3. Geological Settings of the Bagnoli–Fuorigrotta Area and Stratigraphy of the Brownfield Site 358 4. Potential Sources of Anthropogenic Pollution 360 5. Hydrogeological Characteristics of the Bagnoli–Fuorigrotta Plain 361 6. Site Characterization 362 6.1. Monitoring: Phases I and II 362 6.2. Chemical analysis 364 6.3. Statistical analysis 364 6.4. Monitoring of groundwater 368 7. Natural and Anthropogenic Components for the Pollution 373 8. Chemical–Structural Characterization of Waste Material and Leachability Tests 376 9. Asbestos Characterization and Remediation 377 10. Preliminary Operative Remediation Plan 377 11. Securing the Site 382 Acknowledgments 383 References 384 Abstract This chapter documents the case history of the Bagnoli brownfield site government remediation project, which is still in progress, being in the remediation phase. The site was the second largest integrated steelworks in Italy and is located in the outskirts of Naples, in an area that is part of the quiescent Campi Flegrei (CF) volcanic caldera. Hundreds of surficial and deep boreholes have been drilled, with the collection of about 3000 samples of soils, scums, slags, and landfill materials. In addition, water samples from underground waters have been collected. The samples have been chemi- cally analyzed for inorganic and organic elements and compounds, as required by Italian * Dipartimento di Scienze della Terra, Universita` di Napoli, Federico II, 80134 Napoli, Italy Environmental Geochemistry # 2008 Elsevier B.V. DOI: 10.1016/B978-0-444-53159-9.00015-2 All rights reserved. -

Municipalità Quartiere Nome Strada Lung.(Mt) Data Sanif

Elenco strade del Comune di Napoli Sanificate Municipalità Quartiere Nome Strada Lung.(mt) Data Sanif. I Municipalità Chiaia Corso Europa 608 24-mar-20 I Municipalità Chiaia Corso Europa 608 24-mar-20 I Municipalità Chiaia Corso Vittorio Emanuele 4606 17-mar-20 I Municipalità Chiaia Corso Vittorio Emanuele 4606 17-mar-20 I Municipalità Chiaia Corso Vittorio Emanuele 4606 17-mar-20 I Municipalità Chiaia Cupa Caiafa 368 20-mar-20 I Municipalità Chiaia Galleria delle Quattro Giornate 721 28-mar-20 I Municipalità Chiaia Galleria delle Quattro Giornate 721 28-mar-20 I Municipalità Chiaia Gradini Santa Caterina da Siena 52 18-mar-20 I Municipalità Chiaia Gradoni di Chiaia 197 18-mar-20 I Municipalità Chiaia Gradoni di Chiaia 197 18-mar-20 I Municipalità Chiaia Largo Ferrandina 99 21-mar-20 I Municipalità Chiaia Piazza Amedeo 68 13-mar-20 I Municipalità Chiaia Piazza dei Martiri 227 13-mar-20 I Municipalità Chiaia Piazza dei Martiri 227 21-mar-20 I Municipalità Chiaia Piazza dei Martiri 227 21-mar-20 I Municipalità Chiaia Piazza dei Martiri 227 13-mar-20 I Municipalità Chiaia Piazza Roffredo Beneventano 147 24-mar-20 I Municipalità Chiaia Piazza Sannazzaro 657 20-mar-20 I Municipalità Chiaia Piazza Sannazzaro 657 28-mar-20 I Municipalità Chiaia Piazza Vittoria 759 13-mar-20 I Municipalità Chiaia Piazza Vittoria 759 13-mar-20 I Municipalità Chiaia Piazzetta Cariati 74 19-mar-20 I Municipalità Chiaia Piazzetta Cariati 74 19-mar-20 I Municipalità Chiaia Piazzetta Mondragone 67 18-mar-20 I Municipalità Chiaia Rampe Brancaccio 653 24-mar-20 I Municipalità -

Posillipo E Mergellina Tra Arte E Storia

ACHILLE DELLA RAGIONE Posillipo e Mergellina tra arte e storia EDIZIONI NAPOLIARTE Prefazione Amo Posillipo da sempre e vi abito da 40 anni, per cui ho accettato con gioia l’invito dell’editore di raccogliere una mia serie di articoli pubblicati in passato su riviste cartacee e telematiche. Questi articoli coprono un arco temporale molto ampio, il più antico: Posillipo il paradiso terrestre, con foto di mio nipote Mario, fu pubblicato nel 1998 dalla rivista mensile Casa Mia. Il più recente: Il degrado di Po - sillipo, è stato pubblicato da Il Mattino pochi giorni fa. Il corredo fotografico che accompagna gli scritti è composto da oltre 200 foto, la gran parte dell’amico Dante Caporali e per goderle a colori basta andare in rete, digitando il titolo del libro. Ho ritenuto poi di includere una serie di contributi su Mergellina, che costituisce una appendice indissolubile di Posillipo. Appositamente per questo volume ho approntato il primo e l’ultimo ca - pitolo, entrambi illustrati da oltre 50 foto a colori cadauno. Il primo sulle ville costiere di Posillipo è una sorta di amarcord, che copre sei km e 60 anni di vita; racconto i rapporti personali intercorsi tra me medesimo ed i proprietari delle dimore più prestigiose, compresa villa Rosebery e villa Barracco. Penso che non esista nessuno altro a Napoli che abbia intrecciato rapporti più o meno confidenziali con tutti i proprie - tari, nessuno escluso. Nell’ultimo capitolo ho raccolto le variopinte immagini dei numerosi dipinti che a partire dal Seicento, artisti più o meno famosi, hanno dedicato a questi luoghi da favola. -

2) Posillipo E Il Litorale Flegreo (3- 5 Maggio2013)

2) Posillipo e il Litorale Flegreo (3- 5 Maggio2013 ) 89 Km in 3 giorni - da Napoli a Procida e Ischia ritorno PROGRAMMA Il programma dell’escursione prevede l’utilizzo di barche da coastal rowing a 4 vogatori con timoniere, per un percorso di 80 Km da effettuare in 3 giorni, dal 3 al 5 maggio. 3 Maggio - Il primo giorno si partirà dal Circolo Posillipo a Napoli per arrivare alla spiaggia della Chiaia a Procida, costeggiando la costa occidentale di Napoli da Posillipo a Nisida, tagliando il Golfo di Pozzuoli e doppiando Capo Miseno. Dopo una sosta con visita alla Cisterna Romana di Miseno si punterà verso Procida dove è previsto l’approdo alla spiaggia della Chiaia. 4 Maggio - Il secondo giorno si partirà dalla spiaggia della Chiaia facendo rotta verso la zona orientale di Ischia che verrà costeggiata per lungo tratto (circa 19 Km.) procedendo in senso orario e ammirando la parte più naturale e selvaggia dell’isola: Carta Romana, Sant’Angelo, Forio e San Montano con la mole imponente del Monte Epomeo che sovrasta l’intera isola. E’ prevista la sosta in una delle numerose e splendide insenature di questo lato dell’isola ed una faremo un bagno tra le pozze di acqua bollente delle fumarole di Sorceto. Al traverso del pittoresco scoglio denominato “il fungo” di Lacco Ameno punteremo verso l’isolotto di Vivara a Procida e rientreremo alla spiaggia della Chiaia. 5 Maggio - Il terzo giorno si partirà dalla spiaggia della Chiaia di Procida e, passando sotto la Coricella e l’ex – Penitenziario, il gruppo si dirigerà verso Capo Miseno e, dopo aver costeggiato il litorale flegreo da Bacoli a Baia, si effettuerà una sosta con visita al Castello di Baia. -

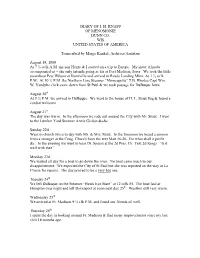

John H. Knapp Diary 1869-70.Pdf

DIARY OF J. H. KNAPP OF MENOMONIE DUNN CO. WIS. UNITED STATES OF AMERICA Transcribed by Marge Kunkel, Archives Assistant August 19, 1869 At 7 ½ oclk A.M. my son Henry & I started on a trip to Europe. My sister Almeda accompanied us – she only intends going as far as Fort Madison, Iowa. We took the little steamboat Pete Wilson at Dunnville and arrived in Reads Landing Minn. At 1 ½ oclk P.M. At 10 ½ P.M. the Northern Line Steamer “Minneapolis” T.B. Rhodes Capt Wm. W. Vandyke clerk came down from St Paul & we took passage for DuBuque Iowa. August 20th At 9 ½ P.M. we arrived in DuBuque. We went to the house of H. L. Stout Esq & found a cordial welcome. August 21st The day was warm. In the afternoon we rode out around the City with Mr. Stout. I went to the Lumber Yard Steamer Annie Girdon &c&c Sunday 22d Went to church twice to day with Mr. & Mrs. Stout. In the forenoon we heard a sermon from a stranger at the Cong. Church from the text Matt 16-26- For what shall it profit &c. In the evening we went to hear Dr. Speers at the 2d Pres. Ch. Text 2d Kings. “Is it well with thee” Monday 23d We waited all day for a boat to go down the river. No boat came much to our disappointment. We expected the City of St Paul but she was reported on the way at La Crosse for repairs. The day proved to be a very hot one. -

An Historically-Informed Approach to the Conservation of Vernacular Architecture: the Case of the Phlegrean Farmhouses

The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLIV-M-1-2020, 2020 HERITAGE2020 (3DPast | RISK-Terra) International Conference, 9–12 September 2020, Valencia, Spain AN HISTORICALLY-INFORMED APPROACH TO THE CONSERVATION OF VERNACULAR ARCHITECTURE: THE CASE OF THE PHLEGREAN FARMHOUSES E. Fiore 1, *, S. Iaccarino 1 1 Università degli Studi di Napoli “Federico II” - [email protected], [email protected] Commission II - WG II/8 KEY WORDS: Naples, Farmhouse, Landscape, Suburban area, Restoration, Valorisation ABSTRACT: Landscape is always the object of countless mutations: some of them disrupt its identifying features; others leave intact its original traits. Vernacular architecture is linked closely to the vocation of its landscapes, especially agricultural ones: this is the case of Pianura, a neighbourhood in the Phlegrean western suburban area of Naples, where the remains of vernacular architecture and its connections to agriculture are still traceable among the unstoppable process of building speculation which, since the 1960s, has torn up the rural fabric. In this uncontrolled development of the modern city, the architectural heritage of the farmhouse has shown its resilience: although parts of it appear to have been completely engulfed by the uncontrolled expansion of the city, in as many cases farmhouses have endured time, degradation, and indifference towards their historical value. In the heart of the neighbourhood, the masseria, with all its recurring features, remains the most widespread housing model, despite more recent interventions. Through the study of the history and architectural features of Masseria S. Lorenzo, this contribution aims to identify possible guidelines and strategies for the conservation of the material and immaterial values of these examples of vernacular architecture, putting them on a restoration and re- functionalisation path that is mindful of their past heritage and future potential. -

Local Activities to Raise Awareness And

LOCAL ACTIVITIES TO RAISE AWARENESS AND PREPAREDNESS IN NEAPOLITAN AREA Edoardo Cosenza, Councillor for Civil Protection of Campania Region, Italy (better: professor of Structural Enngineering, University of Naples, Italy) Mineral and thermal water Port of Ischia (last eruption 1302) Campi Flegrei, Monte Nuovo, last eruption 1538 Mont Vesuvius, last eruption : march 23, 1944 US soldier and B25 air plan, Terzigno military base Municpalities and twin Regions 2 4 3 1 Evento del (Event of) 24/10/1910 Vittime (Fatalities) 229 Cetara 120, Maiori 50, Vietri sul Mare 50, Casamicciola Terme 9 Evento del (Event of) 25-28/03/1924 Vittime (Fatalities) 201 Amalfi 165, Praiano 36 Evento del (Event of) 25/10/1954 Vittime (Fatalities) 310 Salerno 109, Virtri sul Mare 100, Maiori 34, Cava de’ Tirreni 42, Tramonti 25, Evento del (Event of) 05/05/1998 Vittime (Fatalities) 200 Sarno area 184, Quindici 16 Analisi del dissesto da frana in campania. L.Monti, G.D’Elia e R.M.Toccaceli Atrani, September 2010 Cnr = National Council of Research From 1900: 51% of fatalities in Italy in the month of October !!! Cnr = National Council of Research From 1900: 25% of fatalities in Italy in Campania Region !!! Ipotesi nuova area rossa 2013 Municipi di Napoli Municipi di Napoli Inviluppo dei 1 - Chiaia,Posillipo, Inviluppo dei 1 - Chiaia,Posillipo, depositi degli ultimi S.Ferdinando depositi degli ultimi S.Ferdinando2 - Mercato, Pendino, 55 KaKa 2Avvocata, - Mercato, Montecalvario, Pendino, Avvocata,Porto, San Giuseppe.Montecalvario, Porto,3 - San San Giuseppe.Carlo all’Arena, 3Stella - San Carlo all’Arena, Stella4 - San Lorenzo, Vicaria, 4Poggioreale, - San Lorenzo, Z.