Piano Faunistico Venatorio 2012-2016

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Repubblica Di San Marino

http://www.consigliograndeegenerale.sm/new/proposte_di_legge/vis_lavo...posta=6870&colonnakey=idlegge&tabella=leggi&colonna=testDISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-datingolegge&testo= on this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and non- commercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO). LEGGE 28 ottobre 2005 n.147 REPUBBLICA DI SAN MARINO Elenco dei manufatti o immobili con valore di monumento di cui al Capo VII, Sezione I della Legge 19 luglio 1995 n.87 (Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie) Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 ottobre 2005. Art.1 (Valore di monumento) Il valore di monumento è attribuito ad un manufatto o immobile in base a quanto disposto dall'articolo 1 della Legge 10 giugno 1919 n.17 e dall'articolo 197 capo VII sezione I della Legge 19 luglio 1995 n. 87. Fanno parte dell'elenco dei manufatti o immobili con valore di monumento i manufatti o immobili di interesse archeologico e paletnologico ed i manufatti o immobili di interesse storico ed artistico nonchè culturale ed ambientale la cui costruzione risalga ad almeno cinquant'anni o che comunque siano attribuiti ad autore non vivente. Art.2 (Dell’elenco) L'elenco, redatto sulla base delle indicazioni e delle valutazioni fornite dalla Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti d'Antichità ed Arte (CCM), contiene manufatti o immobili con valore di monumento individuati mediante documentata catalogazione di cui all'allegato A della presente legge. -

Orari Autobus

Orari Autolinee e Trasporti REPUBBLICA DI SAN MARINO aggiornato a marzo 2019 aggiornato Orari Orari Autolinee e Trasporti Interni SERVIZIO BENEDETTINI E BONELLI BUS Orari Orari Funivia: Borgo M. Autolinee e Trasporti Interni per l’Ospedale San Marino Per Informazioni Telefonare a 0549 887 121 e prezzo biglietti È un servizio AZIENDA AUTONOMA DI STATO ORARI AUTOLINEE PER I SERVIZI PUBBLICI REPUBBLICA DI SAN MARINO ORARIO AUTOLINEE TRASPORTI INTERNI - AGGIORNATO A MARZO 2019 CITTÀ P9 CONFINE CONFINE CITTÀ P9 CITTÀ CENTRO CITTÀ EX STAZIONE MURATA STUDI FIORENTINO TEGLIO CHIESANUOVA CHIESANUOVA TEGLIO FIORENTINO MURATA EX STAZIONE 7.05 7.08 7.12 / 7.15 7.22 7.24 7.26 7.30 7.35 7.39 7.49 7.51 7.56 8.00 11.30 11.33 11.37 / 11.40 11.47 11.50 11.55 12.05 12.07 12.09 12.18 12.20 12.23 12.25 12.50 12.53 12.57 13.00 13.10 13.17 13.20 13.25 14.00 14.03 14.05 14.15 14.20 14.25 / 13.00 13.03 13.05 / 13.07 13.15 13.17 13.20 14.30 14.33 14.35 14.45 14.47 14.50 14.55 13.45 13.48 13.52 / 13.55 14.02 14.04 14.05 17.35 17.38 17.40 17.47 17.50 17.55 18.00 17.05 17.08 17.12 / 17.15 17.22 17.25 17.30 18.30 18.33 18.35 18.42 18.45 18.48 18.53 18.05 18.08 18.10 / 18.15 18.20 18.25 18.30 Coincidenza con CIRCOLARE 3d Coincidenza con CIRCOLARE 3s Estivo Il sabato questa corsa non sarà effettuata solo nel periodo invernale CITTÀ P9 MOLARINI MOLARINI CITTÀ P9 CITTÀ CENTRO BORGO BORGO CENTRO CITTÀ EX STAZIONE MURATA STUDI MAGGIORE VENTOSO GUALDICCIOLO GUALDICCIOLO VENTOSO MAGGIORE MURATA STUDI EX STAZIONE 6.25 6.28 6.30 / 6.33 6.38 6.50 6.55 7.10 7.15 7.35 7.40 7.43 -

Raccolta Coordinata Delle Norme in Materia Elettorale

REPUBBLICA DI SAN MARINO SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI RACCOLTA COORDINATA DELLE NORME IN MATERIA ELETTORALE REPUBBLICA DI SAN MARINO SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI RACCOLTA COORDINATA DELLE NORME IN MATERIA ELETTORALE Avvertenza Il presente testo non costituisce fonte normativa né di produzione né di cognizione, ma solo strumento ricognitivo delle norme vigenti nella materia di riferimento, finalizzato ad agevolare l’utente nelle sue ricerche. Hanno, quindi, valore esclusivamente i singoli testi normativi così come promulgati e pubblicati. Si precisa, altresì, che il presente documento non ha carattere di autenticità. Il testo potrebbe contenere anche errori. Per accedere ai testi originali ed autentici è necessario consultare - per gli atti normativi pubblicati dall’1 gennaio 2012 - il Bollettino Ufficiale on line (www.bollettinoufficiale.sm) e - per gli atti normativi antecedenti a tale data - il Bollettino Ufficiale in formato cartaceo. Segreteria di Stato per gli Affari Interni Segreteria di Stato per gli Affari Interni In considerazione delle modifiche normative apportate in ambito elettorale nel corso della legislatura ed in previsione delle consultazioni elettorali dell’8 dicembre prossimo, la Segreteria di Stato per gli Affari Interni mette a disposizione l’aggiornamento della raccolta coordinata delle disposizioni vigenti in materia elettorale. Il testo predisposto dalla Sezione Studi Legislativi - Avvocatura dello Stato, a cui va il mio personale ringraziamento, intende fornire alla cittadinanza un utile strumento ricognitivo della legislazione vigente per facilitare la consultazione della normativa ed un adeguato e valido supporto alla funzione elettorale. La raccolta “Testo Coordinato delle norme in materia elettorale aggiornato ad ottobre 2019”, è un utile strumento per favorire la conoscenza del sistema elettorale e delle procedure che comporta, al fine di agevolare l'esercizio del voto e la conoscenza dell'ordinamento sammarinese. -

Libro D'oro Della Nobiltà Italiana Ed. 2015-2019 E Preced.Ti. Ed. Collegio Araldico - Roma

FAMIGLIE NOBILI ITALIANE Titoli, Feudi, Riconoscimenti Fonte unica: Libro d'Oro della Nobiltà Italiana Ed. 2015-2019 e preced.ti. Ed. Collegio Araldico - Roma FAMIGLIA ORIGINE TITOLO FEUDO TRASM.TA' RICONOSCIMENTI ABBATE (de) Conte ved. Vol. III ABBATI PUGLIE Nobile BARLETTA mf D.M. 26.7.1913 ABBATI -MARESCOTTI EMILIA Conte m Patrizio MODENA m ABBIATE LOMBARDIA Nobile S.R.I. mf Conc. 26.2.1561 ABBONDI (de o degli) TRENTINO Nobile S.R.I. mf Conc. 10.7.1558; conf. 1.7.1759 ABELA Nobile ved. Vol. XIX ABIGNENTE CAMPANIA Nobile mf D.M. 9.3.1884 ABIGNENTE (linea Mariano) Barone mpr R.D. 6.9.1934; RR.LL.PP. 11,6.1936 ABIGNENTE Nobile ved. Vol. XXI ABIOSI CAMPANIA Nobile mf R.D. ric. 1.2.1930; RR.LL.PP. 26.6.1930 ABRIANI Conte Pal. ved. Vol. IX Nobile ABRO (d') Principe PAGRATIDE ved. Vol. XIII Don ACCIARDI Nobile ACCINNI Nobile ved. Vol. XIII ACCOLTI GIL PUGLIE Nobile CONVERSANO mf D.M. 10.6.1908 Nobile mf D.M. ric. 10.6.1898 Nobile mf D.M. ric. 22.11.1899 ACCORIMBONI UMBRIA Nobile SPELLO ved. Vol.XIV ACCORRETTI MARCHE Patrizio MACERATA ved. Vol. XIX Nobile FILOTTRANO Nobile CINGOLI Marchese ACCURSI UMBRIA Patrizio TODI ACCUSANI PIEMONTE Barone RETORTO e PORTANOVA Conc. 19.11.1748; D.M. 7.2.1902 ACERBO Barone ATERNO ved. Vol. XIX ACETO di CAPRIGLIA CAMPANIA Nobile Ricon. SMOM 5.12.2002 ACQUA UMBRIA Nobile OSIMO ved. Vol. XXVII Patrizio SPOLETO ACQUADERNI Nobile ved. Vol. XXIII ACQUARONE (d') LIGURIA Duca ved. Vol. XIX Conte Don ACQUAVIVA d'ARAGONA PUGLIE Duca ATRI ved. -

1:12.000 M U.G.R.A.A

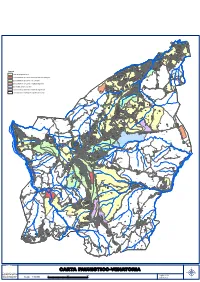

Rovereta Dogana Fornace Falciano Ca' Valentino Campolungo Ranco Mauro Legenda Galazzano Ca' Ragni La Creta Oasi di ripopolamento Bosche Mondarco Saponaia Zanetta Zona di divieto di caccia - Riserva Naturale Integrale Torraccia Crete Ca' Marozzo Ponte Mellini Rancidello Zona di divieto di caccia - Area Parco Ca' Mercato Ca' Mazzola Piandolano Zona di divieto di caccia - Impianto Sportivo Rancaglia Cinque Vie Zona addestramento cani Olivella Ciarulla Zone di caccia destinate alla sola migratoria Molino Zone di caccia controllata e gestione sociale Serravalle Sant' Andrea Laiala Poggio Ruggine Ca' Baldino Coste Casvir Laghi Monte Olivo Le Tane Ca' Borgo San Michele Lesignano Grotte Valle Giurata Rancione Seggiano Fiorina Lagucci Ranco Pozzo delle Campore Ventoso Il Benefizio Cailungo di Sotto Ca' Tabarrino Serra Macero Serra Paradiso Paderna La Schiera Torraccia La Ciuffa Gualdicciolo Brugneto Toscana Ca' Giannino Ca' Carlo Ca' Gozi Ca' Taliano Il Grasso Gaviano Ca' Vagnetto Ca' Bartoletto Sterpeto Ginestre Molino dei Frati Moricce Ca' Riccio Ca' Amadore Cailungo di Sopra Domagnano Ca' Melone Montelupo Brandolina Fiumicello Tavolucci Valdicella Ca' Bertone Ca' Baudasso Ca' Martino Campagnaccio Acquaviva La Morra Il Fosso Monte Cerreto Colombaia Calintufo Bottaccione Piandavello Ca' Bugli Casetti Boschetti Molino della Genga Poggiolo Fiumicello Ca' Nino Casetta Valdragone Sotto Corianino Molino Magi Bigelli Gengone Vignale Baldasserona Fornace Borgo Maggiore Serrate Caitasso La Chiesuola Montalbo La Costa Cerreto Gaggio Ca' Moraccino Friginetto -

Orari E Percorsi Della Linea Bus 2

Orari e mappe della linea bus 2 2 Città Visualizza In Una Pagina Web La linea bus 2 (Città) ha 3 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Città: 07:10 - 16:15 (2) Molarini: 06:25 - 18:05 (3) Murata: 18:35 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus 2 più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus 2 Direzione: Città Orari della linea bus 2 41 fermate Orari di partenza verso Città: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 07:10 - 16:15 martedì 07:10 - 16:15 Molarini mercoledì 07:10 - 16:15 Strada Del Lavoro giovedì 07:10 - 16:15 Strada Del Lavoro venerdì 07:10 - 16:15 Strada Del Lavoro sabato 07:10 - 14:10 Aasp domenica Non in servizio Strada Del Lavoro Strada Del Lavoro Informazioni sulla linea bus 2 Via Fabrizio Di Montebello Direzione: Città Fermate: 41 Strada Molino Magi, San Marino Durata del tragitto: 40 min Via Fabrizio Di Montebello La linea in sintesi: Molarini, Strada Del Lavoro, Strada Del Lavoro, Strada Del Lavoro, Aasp, Strada Del Lavoro, Strada Del Lavoro, Via Fabrizio Di Via Fabrizio Di Montebello Montebello, Via Fabrizio Di Montebello, Via Fabrizio Di Montebello, Gualdicciolo - Bivio, Gualdicciolo, Via Gualdicciolo - Bivio Rivo Fontanelle, Via Rivo Fontanelle, Acquaviva, Strada Genghe Di Atto, Strada Genghe Di Atto, Gualdicciolo Crossodromo, Strada Genghe Di Atto, Strada Genghe Di Atto, Via Decima Gualdaria, Ventoso - Via Via Rivo Fontanelle Decima Gualdaria, Ventoso, Ventoso, Ventoso - Via Decima Gualdaria, Via Decima Gualdaria, Via Del Via Rivo Fontanelle Bando, Borgo Maggiore - Casetti, Via Ventotto Luglio, Strada Sottomontana, Strada Sottomontana, Acquaviva San Marino - Bivio S. -

Chiarimenti Gara D'appalto 3798/25AP

AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI REP. SAN MARINO – Via A. di Superchio, 16 – 47893 CAILUNGO (B-5) Tel. 0549 883700 – Fax 0549 883720 – e-mail: [email protected] – www.aass.sm Cod.Op. Econ. SM 02463 San Marino, li 29 luglio 2019 prot. n. 4275/25AP Oggetto: Chiarimenti gara d’appalto 3798/25AP – Raccolta porta a porta Quesito 1 – Bando di Gara PAG. 2 ART. 4 PUNTO 4. Viene richiesta l’autorizzazione al trasporto dei rifiuti ai sensi dell’art. 29 della legge 44/2012 così come modificata dall’art. 18 D.D. n. 16/2017. Tuttavia, le disposizioni di legge richiamate prevedono le autorizzazioni preventive per le sole attività di Trattamento e Smaltimento dei rifiuti; pertanto – ai sensi di legge – nel caso di raccolta e trasporto di rifiuti le autorizzazioni vengono rilasciate dal Dipartimento Prevenzione solo successivamente all’immatricolazione dei veicoli addetti alla raccolta. Si ritiene pertanto che non possano essere richieste come requisito di partecipazione alla gara. Ciò premesso e considerato, si richiede se tale clausola debba essere interpretata in via generica, e dunque il requisito circa l’autorizzazione al trasporto dei rifiuti possa considerarsi soddisfatto dalla società che, ad oggi, possiede numerose autorizzazioni al trasporto dei rifiuti di cui all’art. 29 del D.D. n. 44/2012. Chiarimento 1 Ai sensi della definizione riportata alla lettera h), art. 12 del D.D. 27/04/2012 n. 44 e s.m.i. per “gestione dei rifiuti” si intende “la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti [...]” e pertanto la rischiesta di cui alla pag. -

Legenda Aree Di Gestione Del Cinghiale

Rovereta Repubblica di San Marino DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Sistema Informativo Territoriale Dogana Fornace Falciano Ca' Valentino Campolungo Legenda Ranco Mauro Galazzano Ca' Ragni La Creta Bosche Mondarco Aree di gestione del cinghiale Saponaia Zanetta Torraccia Crete Ca' Marozzo Ponte Mellini Rancidello Ca' Mercato Ca' Mazzola Piandolano Rancaglia Cinque Vie Oasi di ripopolamento Olivella Ciarulla Molino Zona di divieto di caccia - Riserva Naturale Integrale Serravalle Zona di divieto di caccia - Area Parco Sant' Andrea Laiala Poggio Ruggine Ca' Baldino Zona di divieto di caccia - Impianto Sportivo Coste Casvir Laghi Monte Olivo Le Tane Zona addestramento cani Ca' Borgo San Michele Zone di caccia destinate alla sola migratoria Lesignano Grotte Valle G iurata Rancione Zone di caccia controllata e gestione sociale Seggiano Fiorina Lagucci Ranco Pozzo delle Campore Ventoso Il Benefizio Cailungo di Sotto Ca' Tabarrino Serra Macero Serra Paradiso Paderna La Schiera Torraccia La Ciuffa Gualdicciolo Brugneto Toscana Ca' G iannino Ca' Carlo Ca' G ozi Ca' Taliano Il Grasso Gaviano Ca' Vagnetto Ca' Bartoletto Sterpeto Ginestre Molino dei Frati Moricce Ca' Riccio Ca' Amadore Cailungo di Sopra Domagnano Ca' Melone Montelupo Brandolina Fiumicello Tavolucci Valdicella Ca' Bertone Ca' Baudasso Ca' Martino Campagnaccio Acquaviva La Morra Il Fosso Monte Cerreto Colombaia Calintufo Bottaccione Piandavello Ca' Bugli Casetti Boschetti Molino della Genga Poggiolo Fiumicello Ca' Nino Casetta Valdragone Sotto Corianino Molino Magi Bigelli Gengone Vignale -

Raccolta Coordinata Delle Norme in Materia Elettorale

REPUBBLICA DI SAN MARINO Segreteria di Stato per gli Affari Interni RACCOLTA COORDINATA DELLE NORME IN MATERIA ELETTORALE Settembre 2008 A cura dell’Ufficio Segreteria Istituzionale Presentazione In vista delle prossime consultazioni elettorali ed a seguito delle recenti riforme, la Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha predisposto la presente raccolta di leggi e decreti in materia elettorale per consentire al cittadino di consultare, in un unico testo, tutta la normativa in materia attualmente vigente. L’elaborato si inserisce nel progetto di informazione voluto ed attuato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, volto a favorire la conoscenza del nuovo sistema elettorale, dell’evoluzione normativa e dei meccanismi e delle procedure elettorali. L’obiettivo è supportare, nel miglior modo possibile, un esercizio del voto informato e consapevole. La riforma elettorale del 2007, con le modifiche apportate nel 2008, rappresenta un banco di prova molto importante non solo per le forze politiche ma anche per le Istituzioni e l’Amministrazione. I cambiamenti introdotti, infatti, incidono in maniera determinante sul sistema della rappresentanza e quindi sul rapporto dei cittadini con il Consiglio Grande e Generale, reso oggi più esplicito dal fatto che le forze politiche devono dichiarare preventivamente al voto con chi si propongono di governare e sulla base di quale Programma di Governo. L’elettore, dunque, per la prima volta potrà determinare la maggioranza che governerà per l’intera legislatura conoscendo a priori il vero e proprio Programma di Governo, e non semplicemente i diversi programmi elettorali delle singole forze politiche. Alla luce delle consistenti novità, questa Segreteria di Stato ha ritenuto doveroso mettere in campo un impegno aggiuntivo sul piano dell’informazione, anche mediante la presente compilazione che è frutto di un corposo lavoro realizzato grazie alla preziosa collaborazione e competenza dell’Ufficio Segreteria Istituzionale. -

Ati San Marino

AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI REPUBBLICA DI SAN MARINO ORARIO AUTOLINEE TRASPORTI INTERNI - AGGIORNATO A MARZO 2017 1 CITTÀ P9 CONFINE CONFINE CITTÀ P9 CITTÀ CENTRO CITTÀ EX STAZIONE MURATASTUDI FIORENTINO TEGLIO CHIESANUOVA CHIESANUOVA TEGLIO FIORENTINO MURATA EX STAZIONE 7.05 7.08 7.12 / 7.15 7.22 7.24 7.26 7.30 7.35 7.39 7.49 7.51 7.56 8.00 11.30 11.33 11.37 / 11.40 11.47 11.50 11.55 12.05 12.07 12.09 12.18 12.20 12.23 12.25 12.50 12.53 12.57 13.00 13.10 13.17 13.20 13.25 14.00 14.03 14.05 14.15 14.20 14.25 / 13.00 13.03 13.05 / 13.07 13.15 13.17 13.20 14.30 14.33 14.35 14.45 14.47 14.50 14.55 13.45 13.48 13.52 / 13.55 14.02 14.04 14.05 17.35 17.38 17.40 17.47 17.50 17.55 18.00 17.05 17.08 17.12 / 17.15 17.22 17.25 17.30 18.30 18.33 18.35 18.42 18.45 18.48 18.53 18.05 18.08 18.10 / 18.15 18.20 18.25 18.30 Coincidenza con CIRCOLARE 3d Coincidenza con CIRCOLARE 3s Estivo Il sabato questa corsa non sarà effettuata solo nel periodo invernale 2 CITTÀ P9 MOLARINI MOLARINI CITTÀ P9 CITTÀ CENTRO BORGO BORGO CENTRO CITTÀ EX STAZIONE MURATA STUDI MAGGIORE VENTOSO GUALDICCIOLO GUALDICCIOLO VENTOSO MAGGIORE MURATA STUDI EX STAZIONE 6.25 6.28 6.30 / 6.33 6.38 6.50 6.55 7.10 7.15 7.35 7.40 7.43 7.45 7.52 7.55 7.55 / / / 8.00 8.05 8.15 8.20 7.25 7.30 7.45 7.50 7.55 / 7.58 7.59 11.20 11.25 11.28 / 11.31 11.36 11.49 11.55 9.00 9.05 9.20 9.25 9.28 / 9.35 9.40 12.50 12.55 12.58 13.00 13.10 13.15 13.30 13.35 12.05 12.10 12.20 12.25 12.28 / 12.35 12.40 13.00 13.03 13.05 / 13.10 13.15 13.25 13.30 14.10 14.13 14.25 14.30 14.33 / 14.40 -

In San Marino REPUBLIC of SAN MARINO

Year IV July-September 2012 n. 3 INFORMATION MAGAZINE PUBLISHED BY THE CHAMBER OF COMMERCE OF THE in san marino REPUBLIC OF SAN MARINO CONTENTS Foreign Office Mission in Slovenia Foreign Club news Members’ area Statistics Postal cards issue San Marino Castels Emissione cartoline postali Castelli di San Marino (2005) Author / Autore: Irio Ottavio Fantini E DITORIAL Massimo Ghiotti - General Manager The real voyage of discovery consists not in seeking generations are making to create for themselves managing to tackle the crisis precisely because new landscapes, but in having new eyes a place in the world, for their determination to they have been exporting their goods the world Marcel Proust build something, create, innovate, sometimes re- over for more than twenty years now. inventing jobs and trades, other times emigrating The biggest gift which 2012 can make to us, is When historians speak in future about 2012 for the in search of better opportunities. We really are at to leave us at this turning point and enable us to a turning point. Republic of San Marino, they will do so with mixed firmly grip the reins of our future. And today, youngsters represent a new collective As entrepreneurs, I feel sure you will take up the emotions. Depending on individual viewpoints, voice, increasingly more a part of social and eco- 2012 is proving to be a year of stimulation for challenge and prove that radical change is possi- nomic dynamics, to the extent that Governments ble; the old ways of doing business must be re- creativity, search for opportunities and innovation, and Companies are learning, some more slowly but also one of recession, high unemployment and nounced, old models must be seen in a new per- than others, that listening to the voice of the mass- spective, more creative, might I say unexpected. -

Legge Per La Disciplina Della Campagna Elettorale. Noi Capitani

LEGGE 14 luglio, n. 26. (1) Legge per la disciplina della campagna elettorale. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta delli 14 luglio 1959: TITOLO I. Propaganda a mezzo di manifesti, stampati, giornali murali, figure rappresentative del pensiero ed altro. Art. 1. La campagna elettorale è aperta il trentesimo giorno precedente quello della votazione. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali a norma dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1959, n. 36, sino al trentesimo giorno precedente quello della votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale, di cui agli articoli che seguono. Art. 2. Dalla data di apertura della campagna elettorale, di cui al primo comma dell'articolo precedente, l'affissione di stampati, giornali murali od altro, di figure o immagini rappresentative del pensiero e di manifesti di propaganda elettorale è consentita esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati nel territorio delle singole circoscrizioni parrocchiali, e con l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti. Art. 3. La Commissione elettorale di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1958, n. 36, entro il ventesimo giorno successivo a quello di convocazione dei comizi elettorali, è tenuta a stabilire, in ogni circoscrizione parrocchiale, speciali spazi da destinare, mediante distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altro, delle figure o immagini rappresentative del pensiero e dei manifesti di propaganda elettorale, curando i distribuirli fra le varie località nella seguente maniera: Parrocchia Pieve: Città n. 5, - Castellaro n.