Démesures De Guerre

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Housing Corporation

St. Lawrence & False Creek : A Review of the Planning and Development of Two New Inner City Neighbourhoods CPI #10 U.B.C. J.D. Hulchanski Oct. 1984 nn1• per Scliool o! Com.munity anL1.Re31ona 1 Plann1ng University of British Columbia Vancouver, British Columbia I SSN; 0828-2390 ST. LAWRENCE& FALSE CREEK: A REVIEW OF THE PLANNINGAND DEVELOPMENTOF TWO NEW INNER CITY NEIGHBOURHOODS CPI ff 10 D. Hul chans ki October 1984 U.B.C. PLANNING PAPERS Canadian Planning Issues, #10 University of British Columbia SCHOOLOF COMMUNITY& REGIONAL PLANNING 428, 6333 Memorial Road Vancouver, B.C. V6T 1W5 Canada ST . LAWRENCE AND FALSE CREEK: A REVIEW OF THE PLANNING AND DEVELOPMENT OF TWO NEW INNER CITY ~EIGHBOURHOODS John David Hulc hanski Assistant Pr of essor School of Community and Regi onal Planning Universit y of Brit1sn Colombia Vanc ouver October 1984 ACKNOWLEDGEMENTS This study was undertaken with the finan cial assistance of the Canada Mortgage and Housing Corporation . Research assistants Leigh Howell, Barbara Maass and Barbara Sanford helped collect data in Toronto and Vancouver. The staff of the City of Toro nt o Housing Department and the False Creek Development Group were especially help ful in provid ing full access to necessary research materials. In particular , I wish to thank Keith Ward, Co-ordinator of Program Planning for the City of Toronto Hous i ng Department and Cameron Gray, Develop ment Co-ordinator for the False Creek Development Group for their patient and prompt responses to numerous requests for information. While the assistance provided by CMHCand by these individuals and thejr agencies is gratefully acknow ledged , the y bear no responsibility for any faults, omissions or for the opinions expressed in this study. -

The Limits to Influence: the Club of Rome and Canada

THE LIMITS TO INFLUENCE: THE CLUB OF ROME AND CANADA, 1968 TO 1988 by JASON LEMOINE CHURCHILL A thesis presented to the University of Waterloo in fulfilment of the thesis requirement for the degree of Doctor of Philosophy in History Waterloo, Ontario, Canada, 2006 © Jason Lemoine Churchill, 2006 Declaration AUTHOR'S DECLARATION FOR ELECTRONIC SUBMISSION OF A THESIS I hereby declare that I am the sole author of this thesis. This is a true copy of the thesis, including any required final revisions, as accepted by my examiners. I understand that my thesis may be made electronically available to the public. ii Abstract This dissertation is about influence which is defined as the ability to move ideas forward within, and in some cases across, organizations. More specifically it is about an extraordinary organization called the Club of Rome (COR), who became advocates of the idea of greater use of systems analysis in the development of policy. The systems approach to policy required rational, holistic and long-range thinking. It was an approach that attracted the attention of Canadian Prime Minister Pierre Trudeau. Commonality of interests and concerns united the disparate members of the COR and allowed that organization to develop an influential presence within Canada during Trudeau’s time in office from 1968 to 1984. The story of the COR in Canada is extended beyond the end of the Trudeau era to explain how the key elements that had allowed the organization and its Canadian Association (CACOR) to develop an influential presence quickly dissipated in the post- 1984 era. The key reasons for decline were time and circumstance as the COR/CACOR membership aged, contacts were lost, and there was a political paradigm shift that was antithetical to COR/CACOR ideas. -

Village by CHARLES HENRY PRESTON

Descendants of Roger Preston of Ipswich and Salem Village By CHARLES HENRY PRESTON Salem, Massachusetts THE ESSEX INSTITUTE 1931 [Reprinted from the Historical Collections of the Essex Institute, Volumes LXI-LXVII.] Salem, Massachusetts NEWCOMB & GAUSS CO., Printm 1 9 3 1 ROGER PRESTON'S LEASE OF THE DOWNING FARM IN SALEM INTRODUCTORY NOTE This volume of the genealogy of the descendants of Roger Preston, who settled in Ipswich, Tufassachusetts, in 1635 or soon after, is the result of more than twenty years research and correspondence, and gives a fairly complete account of his descendants bearing the name of Preston, and many allied families. The work has been greatly complicated, especially in the earlier generations, by the fact that several other Prestons were in New England very early, and the descendants of each have covered much of the same territory. A William Preston settled first in Dorchester, Massa chusetts, in 1635, thence went to New Haven, Connecti cut, in 1639. He had a son Daniel who remained in Dorchester. William Preston had many descendants, and a genealogy of one branch of this family was published in 1896 by E. R. Wilcox. Cothren's History of Wood bury, Conn., also has an account of this family. A short genealogy of Daniel Preston's descendants appeared in the New England Historic Genealogical Register, Vol. 14, page 26. The compiler of this volume has much material concerning the family of William Preston and Daniel Preston which has never been published. There was a John Presson or Presbury in Saco, Maine, as early as 1675. -

Étude De Deux Conflits De Travail Au

UNIVERSrrE DU QuEBEC AMONTREAL LE DlSCOURS GOUVERNEMENTAL ET LA LEGITIMITE DU DROIT ALA NEGOCIATION COLLECTIVE: ETUDE DE DEUX CON FLITS DE TRAVAIL AU QuEBEC MENANT AL'ADOPTION DE LOIS FOR<;ANT LE RETOUR AU TRAVAIL MEMOlRE PRESENTE COMME mCIGENCE PARTIELLE DE LA MAlTRISE EN DROIT DU TRAVAlL PAR MARIE-EVE BERNIER NOVEMBRE 2007 UNIVERSITE DU QUEBEC AMONTREAL Service des bibliotheques Avertissement La diffusion de ce rnernolre se fait dans Ie respect des droits de son auteur, qui a siqne Ie formulaire Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de cycles supetieurs (SDU-522 - Rev.01-2006). Cette autorisation stipule que «contorrnernent a I'article 11 du Reglement no 8 des etudes de cycles superieurs, [I'auteur] concede a l'Universite du Quebec a Montreal une licence non exclusive d'utilisation et de publication de la totalite ou d'une partie importante de [son] travail de recherche pour des fins pedaqoqiques et non commerciales. Plus precisernent, [I'auteur] autorise l'Universlte du Quebec a Montreal a reproduire , diffuser, preter, distribuer ou vendre des copies de [son] travail de recherche a des fins non commerciales sur quelque support que ce soit, y compris l'lnternet. Cette licence et cette autorisation n'entrainent pas une renonciation de ria] part [de I'auteur] a [ses] droits moraux ni a [ses] droits de propriete intellectuelle. Sauf entente contraire , [I'auteu r] conserve la liberte de diffuser et de commercial iser ou non ce travail dont [il] possede un exernplaire .» Note au lecteur: L'auteure tient it souligner que Ies donnees juridiques contenues dans ce memoire sont it jour it Ia fin du mois d'avril 2007. -

L'entreprise De Presse Et Le Journaliste

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 2875, boul. Laurier, Sainte-Foy (Québec) G1V 2M3 Téléphone : (418) 657-4399 Télécopieur : (418) 657-2096 Catalogue sur Internet : http://www.uquebec.ca/puq Distribution : DISTRIBUTION DE LIVRES UNIVERS S.E.N.C. 845, rue Marie-Victorin, Saint-Nicolas (Québec) G7A 3S8 Téléphone : (418) 831-7474 / 1-800-859-7474 Télécopieur : (418) 831-4021 La Loi sur le droit d’auteur interdit la reproduction des oeuvres sans autorisation des titulaires de droits. Or, la photocopie non autorisée – le « photocopillage » – s’est généralisée, provoquant une baisse des ventes de livres et compromettant la rédaction et la production de nouveaux ouvrages par des professionnels. L’objet du logo apparaissant ci-contre est d’alerter le lecteur sur la menace que représente pour l’avenir de l’écrit le développement massif du « photocopillage ». AURÉLIEN LECLERC avec la collaboration de Jacques Guay Ouvrage conçu et édité sous la responsabilité du Cégep de Jonquière, avec la collaboration du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science. Données de catalogage avant publication (Canada) Leclerc, Aurélien L’entreprise de presse et le journaliste Comprend des références bibliographiques : p. ISBN 2-7605-0615-0 1. Presse. 2. Journalisme. 3. Entreprise de presse. 4. Journalisme – Art d’écrire. I. Titre. PN4775.L42 1991 070.4 C91-096993-0 Les Presses de l’Université du Québec remercient le Conseil des arts du Canada et le Programme d’aide au développement de l’industrie de l’édition du Patrimoine canadien pour l’aide accordée à leur programme de publication. La Direction générale de l’enseignement collégial du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science a apporté un soutien pédagogique et financier à la réalisation de cet ouvrage. -

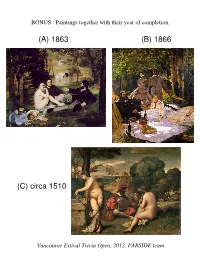

1866 (C) Circa 1510 (A) 1863

BONUS : Paintings together with their year of completion. (A) 1863 (B) 1866 (C) circa 1510 Vancouver Estival Trivia Open, 2012, FARSIDE team BONUS : Federal cabinet ministers, 1940 to 1990 (A) (B) (C) (D) Norman Rogers James Ralston Ernest Lapointe Joseph-Enoil Michaud James Ralston Mackenzie King James Ilsley Louis St. Laurent 1940s Andrew McNaughton 1940s Douglas Abbott Louis St. Laurent James Ilsley Louis St. Laurent Brooke Claxton Douglas Abbott Lester Pearson Stuart Garson 1950s 1950s Ralph Campney Walter Harris John Diefenbaker George Pearkes Sidney Smith Davie Fulton Donald Fleming Douglas Harkness Howard Green Donald Fleming George Nowlan Gordon Churchill Lionel Chevrier Guy Favreau Walter Gordon 1960s Paul Hellyer 1960s Paul Martin Lucien Cardin Mitchell Sharp Pierre Trudeau Leo Cadieux John Turner Edgar Benson Donald Macdonald Mitchell Sharp Edgar Benson Otto Lang John Turner James Richardson 1970s Allan MacEachen 1970s Ron Basford Donald Macdonald Don Jamieson Barney Danson Otto Lang Jean Chretien Allan McKinnon Flora MacDonald JacquesMarc Lalonde Flynn John Crosbie Gilles Lamontagne Mark MacGuigan Jean Chretien Allan MacEachen JeanJacques Blais Allan MacEachen Mark MacGuigan Marc Lalonde Robert Coates Jean Chretien Donald Johnston 1980s Erik Nielsen John Crosbie 1980s Perrin Beatty Joe Clark Ray Hnatyshyn Michael Wilson Bill McKnight Doug Lewis BONUS : Name these plays by Oscar Wilde, for 10 points each. You have 30 seconds. (A) THE PAGE OF HERODIAS: Look at the moon! How strange the moon seems! She is like a woman rising from a tomb. She is like a dead woman. You would fancy she was looking for dead things. THE YOUNG SYRIAN: She has a strange look. -

Uot History Freidland.Pdf

Notes for The University of Toronto A History Martin L. Friedland UNIVERSITY OF TORONTO PRESS Toronto Buffalo London © University of Toronto Press Incorporated 2002 Toronto Buffalo London Printed in Canada ISBN 0-8020-8526-1 National Library of Canada Cataloguing in Publication Data Friedland, M.L. (Martin Lawrence), 1932– Notes for The University of Toronto : a history ISBN 0-8020-8526-1 1. University of Toronto – History – Bibliography. I. Title. LE3.T52F75 2002 Suppl. 378.7139’541 C2002-900419-5 University of Toronto Press acknowledges the financial assistance to its publishing program of the Canada Council for the Arts and the Ontario Arts Council. This book has been published with the help of a grant from the Humanities and Social Sciences Federation of Canada, using funds provided by the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. University of Toronto Press acknowledges the finacial support for its publishing activities of the Government of Canada, through the Book Publishing Industry Development Program (BPIDP). Contents CHAPTER 1 – 1826 – A CHARTER FOR KING’S COLLEGE ..... ............................................. 7 CHAPTER 2 – 1842 – LAYING THE CORNERSTONE ..... ..................................................... 13 CHAPTER 3 – 1849 – THE CREATION OF THE UNIVERSITY OF TORONTO AND TRINITY COLLEGE ............................................................................................... 19 CHAPTER 4 – 1850 – STARTING OVER ..... .......................................................................... -

Accession No. 1986/428

-1- Liberal Party of Canada MG 28 IV 3 Finding Aid No. 655 ACCESSION NO. 1986/428 Box No. File Description Dates Research Bureau 1567 Liberal Caucus Research Bureau Briefing, Book - British Columbia, Vol. I July 1981 Liberal Caucus Research Bureau Briefing, Book - Saskatchewan, Vol. I and Sept. 1981 II Liberal Caucus Research Bureau Briefing, Book - Alberta, Vol. II May 20, 1981 1568 Liberal Caucus Research Bureau Briefing, Book - Manitoba, Vols. II and III 1981 Liberal caucus Research Bureau Briefing, Book - British Columbia, Vol. IV 1981 Elections & Executive Minutes 1569 Minutes of LPC National Executive Meetings Apr. 29, 1979 to Apr. 13, 1980 Poll by poll results of October 1978 By-Elections Candidates' Lists, General Elections May 22, 1979 and Feb. 18, 1980 Minutes of LPC National Executive Meetings June-Dec. 1981 1984 General Election: Positions on issues plus questions and answers (statements by John N. Turner, Leader). 1570 Women's Issues - 1979 General Election 1979 Nova Scotia Constituency Manual Mar. 1984 Analysis of Election Contribution - PEI & Quebec 1980 Liberal Government Anti-Inflation Controls and Post-Controls Anti-Inflation Program 2 LIBERAL PARTY OF CANADA MG 28, IV 3 Box No. File Description Dates Correspondence from Senator Al Graham, President of LPC to key Liberals 1978 - May 1979 LPC National Office Meetings Jan. 1976 to April 1977 1571 Liberal Party of Newfoundland and Labrador St. John's West (Nfld) Riding Profiles St. John's East (Nfld) Riding Profiles Burin St. George's (Nfld) Riding Profiles Humber Port-au-Port-St. -

Michael Buckley BOOKWORLD INSIDE

Your free guide to books & authors! INSIDE BC Ivan BOOKWORLD Henry Innocence on VOL. 28 • NO. 4 • WINTER 2014-2015 trial after 27 years in prison. P.22 “How“How II becamebecame aa yaktivist”yaktivist” Michael Buckley exposes how China’s desecration GRATITUDE of the Tibetan Plateau imperils the lives Tibetan groups first protested climate of more than a bilion people in Asia. change in Copenhagen at the Climate Change See page 7 Conference in 2009. PUBLICATION MAIL AGREEMENT Aislinn Hunter P. 26 • New books on old wars P. 13 #40010086 2 BC BOOKWORLD WINTER 2014-2015 NEWS BCTOP SELLERS* Between MARION & (Arsenal Pulp Press $18.95) by Angie Abdou TWO DANS A Gillnet’s WHEN IT COMES TO WRITING HONOURS, Angie Abdou Drift: Tales of Fish and M.A.C. (Marion) Farrant has Freedom on the BC Coast always been the bridesmaid, never (Heritage House $17.95) by the bride. Much nominated, she has W.N. Marach never won a major prize—until now. My June (Ronsdale Press The North Saanich-based fic- $21.95) by Danial Neil tion author was beaming at Victo- Whitewater Cooks with PHOTO ria’s venerable Union Club on Literally a Passion (Sandhill Book October 15 when her latest collec- ‘boot-legger’ Marketing $34.95) by Shelley City of Victoria winners from Daniel CONGRESS Adams tion, The World Afloat, was ac- Daniel Loxton and OF Francis’ PHOTO corded the eleventh $5,000 City of M.A.C. Farrant Closing Time. Vancouver Confidential LIBRARY (Anvil Press $20) Edited by Victoria Butler Prize. TWIGG John Belshaw Farrant thanked her publisher Talonbooks for the luxury of being able to ○○○○○○ The latest Literary Arts recipient for the Mayor’s Arts Awards in Van- write whatever she pleases. -

Hon. J.W. Pickersgill MG 32, B 34

Manuscript Division des Division manuscrits Hon. J.W. Pickersgill MG 32, B 34 Finding Aid No. 1627 / Instrument de recherche no 1627 Prepared in 1991 by Geoff Ott and revised in Archives Section 2001 by Muguette Brady of the Political -ii- Préparé en 1991 par Geoff Ott et révisé en 2001 par Muguette Brady de la Section des Archives politiques TABLE OF CONTENTS PAGE PRE-PARLIAMENTARY SERIES ............................................... 1 SECRETARY OF STATE SERIES, 1953-1954 ..................................... 3 CITIZENSHIP AND IMMIGRATION SERIES ..................................... 4 Outgoing Correspondence - Sub-Series ........................................ 4 Citizenship - Sub-Series .................................................... 5 Estimates - Sub-Series .................................................... 28 National Gallery - Sub-Series .............................................. 32 National Film Board - Sub-Series ........................................... 37 Indian Affairs Branch - Sub-Series - Indian Act ................................. 44 Indian Affairs Branch - Sub-Series - General ................................... 46 Immigration - Sub-Series .................................................. 76 Immigration Newfoundland - Sub-Series ..................................... 256 Immigration - Miscellaneous - Sub-Series .................................... 260 Public Archives of Canada - Sub-Series ...................................... 260 National Library of Canada - Sub-Series .................................... -

The Canadian Parliamentary Guide

NUNC COGNOSCO EX PARTE THOMAS J. BATA LI BRARY TRENT UNIVERSITY us*<•-« m*.•• ■Jt ,.v<4■■ L V ?' V t - ji: '^gj r ", •W* ~ %- A V- v v; _ •S I- - j*. v \jrfK'V' V ■' * ' ’ ' • ’ ,;i- % »v • > ». --■ : * *S~ ' iJM ' ' ~ : .*H V V* ,-l *» %■? BE ! Ji®». ' »- ■ •:?■, M •* ^ a* r • * «'•# ^ fc -: fs , I v ., V', ■ s> f ** - l' %% .- . **» f-•" . ^ t « , -v ' *$W ...*>v■; « '.3* , c - ■ : \, , ?>?>*)■#! ^ - ••• . ". y(.J, ■- : V.r 4i .» ^ -A*.5- m “ * a vv> w* W,3^. | -**■ , • * * v v'*- ■ ■ !\ . •* 4fr > ,S<P As 5 - _A 4M ,' € - ! „■:' V, ' ' ?**■- i.." ft 1 • X- \ A M .-V O' A ■v ; ■ P \k trf* > i iwr ^.. i - "M - . v •?*»-• -£-. , v 4’ >j- . *•. , V j,r i 'V - • v *? ■ •.,, ;<0 / ^ . ■'■ ■ ,;• v ,< */ ■" /1 ■* * *-+ ijf . ^--v- % 'v-a <&, A * , % -*£, - ^-S*.' J >* •> *' m' . -S' ?v * ... ‘ *•*. * V .■1 *-.«,»'• ■ 1**4. * r- * r J-' ; • * “ »- *' ;> • * arr ■ v * v- > A '* f ' & w, HSi.-V‘ - .'">4-., '4 -' */ ' -',4 - %;. '* JS- •-*. - -4, r ; •'ii - ■.> ¥?<* K V' V ;' v ••: # * r * \'. V-*, >. • s s •*•’ . “ i"*■% * % «. V-- v '*7. : '""•' V v *rs -*• * * 3«f ' <1k% ’fc. s' ^ * ' .W? ,>• ■ V- £ •- .' . $r. « • ,/ ••<*' . ; > -., r;- •■ •',S B. ' F *. ^ , »» v> ' ' •' ' a *' >, f'- \ r ■* * is #* ■ .. n 'K ^ XV 3TVX’ ■■i ■% t'' ■ T-. / .a- ■ '£■ a« .v * tB• f ; a' a :-w;' 1 M! : J • V ^ ’ •' ■ S ii 4 » 4^4•M v vnU :^3£'" ^ v .’'A It/-''-- V. - ;ii. : . - 4 '. ■ ti *%?'% fc ' i * ■ , fc ' THE CANADIAN PARLIAMENTARY GUIDE AND WORK OF GENERAL REFERENCE I9OI FOR CANADA, THE PROVINCES, AND NORTHWEST TERRITORIES (Published with the Patronage of The Parliament of Canada) Containing Election Returns, Eists and Sketches of Members, Cabinets of the U.K., U.S., and Canada, Governments and Eegisla- TURES OF ALL THE PROVINCES, Census Returns, Etc. -

Bibliography of Works Using Sources from the University of Toronto Archives

Bibliography of works using sources from the University of Toronto Archives Compiled by Harold Averill July 2004 26th revision, June, 2019 © University of Toronto Archives and Records Management Services, 2019 Bibliography of works using sources from the University of Toronto Archives Introduction Since 1965 the University of Toronto Archives and Records Management Services has been acquiring, preserving and making available the documentary heritage of the University of Toronto as a permanent resource in support of the operational, educational and research needs of the University community and the general public. Over the years, the thousands of researchers who have used the Archives have produced a huge number of articles, books, theses and other publications, and material has also been used in films, videos, radio, stage and other multi-media productions. In 2004 Harold Averill, the Assistant University Archivist, initiated a project to capture the record of this research. This ongoing project is designed to draw the reader’s attention to the range of research that has been conducted at University of Toronto Archives and, by implication, the wealth of our holdings. The listings include published or produced material only and, while comprehensive, make no claim to be complete. It is currently divided into four sections: books, articles, catalogues and pamphlets; theses and research papers; plays; and moving image material. Other sections will be added as information becomes available. Researchers are invited to submit the results of their research for inclusion. Please provide full bibliographic record(s) to [email protected] A. Books, articles, catalogues, and pamphlets A guide to architectural records in the University of Toronto Archives.