Frauenchiemsee

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Beyond the Boat

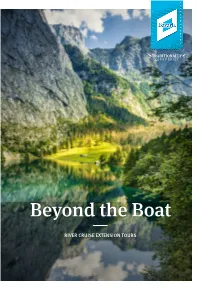

Beyond the Boat RIVER CRUISE EXTENSION TOURS Welcome! We know the gift of travel is a valuable experience that connects people and places in many special ways. When tourism closed its doors during the difficult months of the COVID-19 outbreak, Germany ranked as the second safest country in the world by the London Deep Knowled- ge Group, furthering its trust as a destination. When you are ready to explore, river cruises continue to be a great way of traveling around Germany and this handy brochure provides tour ideas for those looking to venture beyond the boat or plan a stand-alone dream trip to Bavaria. The special tips inside capture the spirit of Bavaria – traditio- nally different and full of surprises. Safe travel planning! bavaria.by/rivercruise facebook.com/visitbavaria instagram.com/bayern Post your Bavarian experiences at #visitbavaria. Feel free to contact our US-based Bavaria expert Diana Gonzalez: [email protected] TIP: Stay up to date with our trade newsletter. Register at: bavaria.by/newsletter Publisher: Photos: p. 1: istock – bkindler | p. 2: BayTM – Peter von Felbert, Gert Krautbauer | p. 3: BayTM – Peter von Felbert, fotolia – BAYERN TOURISMUS herculaneum79 | p. 4/5: BayTM – Peter von Felbert | p. 6: BayTM – Gert Krautbauer | p. 7: BayTM – Peter von Felbert, Gert Kraut- Marketing GmbH bauer (2), Gregor Lengler, Florian Trykowski (2), Burg Rabenstein | p. 8: BayTM – Gert Krautbauer | p. 9: FC Bayern München, Arabellastr. 17 Burg Rabenstein, fotolia – atira | p. 10: BayTM – Peter von Felbert | p. 11: Käthe Wohlfahrt | p. 12: BayTM – Jan Greune, Gert Kraut- 81925 Munich, Germany bauer | p. -

Milonga-Chiemsee

2021-Milonga-Chiemsee April 6th - 11th, 2021 : Tango Holiday at Lake Chiemsee/Bavaria: Milonga Intense Tango lessons with Amanda and Adrian Costa Special Theme: "Milonga and Milonga Traspié: get the groove!" A respite in breath-taking nature draped around beautiful Lake Chiemsee in Bavaria Combination with "Tango-Easter-Holiday", April 1st - 6th, 2021 Reisebeschreibung Welcome to a Tango holiday with Amanda and Adrian Costa in Aiterbach, located at Lake Chiemsee View online at https://www.tango-cruise.com/en/program/program-2021/2021-milonga-chiemsee Page 1/5 2021-Milonga-Chiemsee nearby the Alps in Bavaria. Amanda and Adrian, skilled in the art of “savoir-faire” at the highest Tango level, will demonstrate a well-thought-out syllabus suitable for all. Harmony, elegance, rhythm and clarity of the dance exude from the heart. You will be fascinated by their Tango de Salon “par excellence”. There will be ten hours of instruction from Wednesday through Sunday along with Practicas with Amanda and Adrian. The special theme will be: "Milonga - Milonga Traspié. Rhythm is it - get the groove and have fun". Lessons will be conducted both in the morning and in the afternoon, allowing enough time to explore this area which has so much to offer. Private lessons will also be available upon the previous request. Lessons will be for all levels, minimum one year dance experience. You can also combine it with the "Tango - Easter - Holiday" from April 1st - 6th, 2021. The Aiterbach Haus, with its tastefully decorated rooms, is considered one of the most beautiful properties at Lake Chiemsee. It was once the summer residence of a well-known Munich family, known for their architectural design and artistic talents. -

Sampled Water Bodies, Type, Location with Geographic

Table A.1: Sampled water bodies, type, location with geographic coordinates and dates of water and fish samples; for six water bodies (*) the exact location of the fish samples was not available as these fish were captured by fishermen within the investigated lakes, or in one occasion, somewhere along the lower course of the River Prien. Coordinates Date water Coordinates fish Date fish No Water Body Type Location water sample sample sample sample 47°54'52.3"N 47°54'52.3"N 1 Abtsdorfer See Lake Laufen 28.10.2014 01.09.2013 12°54'21.5"E 12°54'21.5"E 47°48'34.6"N 47°48'30.2"N 2 Altwasser Osterbuchberg Oxbow Grabenstätt 28.10.2014 23.01.2014 12°30'10.6"E 12°30'19.4"E 47°48'56.8"N 47°48'53.5"N 3 Almfischerweiher Pond Übersee 21.11.2012 23.01.2014 12°29'57.8"E 12°29'53.3"E 48°00'13.4"N 47°59'53.8"N 4 Alz upstream Traun entry River Altenmarkt 21.11.2012 05.12.2013 12°32'00.3"E 12°31'19.9"E Trostberg (downstream 48°01'50.2"N 48°01'50.2"N 5 Alz downstream Traun entry River 10.03.2011 Autum 2013 Altenmarkt) 12°33'43.9"E 12°33'43.9"E 47°50'52.5"N 47°50'53.5"N 6 Baggerweiher Übersee Pond Übersee 21.11.2012 23.01.2014 12°29'12.4"E 12°29'08.7"E 47°53'09.2"N 47°52'59.3"N 7 Chiemsee Lake Chieming 03.09.2013 Summer 2013 12°30'19.5"E 12°31'14.8"E 47°50'28.3"N 47°50'29.2"N 8 Chiemsee Lake Felden 03.09.2013 26.07.2013 12°23'12.6"E 12°23'06.2"E 47°52'15.4"N 47°52'10.4"N 9 Chiemsee Lake Fraueninsel 03.09.2013 Summer 2013 12°25'50.5"E 12°25'49.1"E 47°51'59.8"N 47°51'59.8"N 10 Chiemsee Lake Prien 03.09.2013 Summer 2013 12°22'15.1"E 12°22'15.1"E 47°55'17.1"N -

XI. Summarische Uebersicht Der Kodizes in Den Bayerischen Landesarchiven

XI. Summarische Uebersicht der Kodizes in den bayerischen Landesarchiven. Vorbemerkung. Ueber das sechszehnte Jahrhundert ist diese Zusammenstellung nicht hinausgeführt, und auch für dieses begnügte man sich mit einer Auswahl, weniger historisch wichtige Ämtsbücher wurden ausgeschlossen. Für die früheren Jahrhunderte geben die Zahlen den Oesammtbestand an, und war für die Ein- reihung je nach der Entstehungszeit maaesgebend die Niederschrift der ältesten Theile eines Kodex und bei Sammelbänden das Alter der frühesten Bestandtheile. Nachträge, die in vielen sich finden, konnten hier nicht berücksichtigt werden. Die Zahl der durch Alter, Inhalt, Illustrationen oder auch durch eine seltene kunstreiche Art des Einbandes hervorragenden Kodizes ist durch fetteren Druck ausgezeichnet | 1 r e Archivaliengruppe Jahrhundert Fortlfd Numme IX. X. XI. XII. ΧΙΠ.Ι XIV. XV. XVI I. BtlcìtirtliT il MDukei. A. Hook- lud Domstifte. fl 1 Augsburg 2 11 7 66 145 2 Bamberg . 1 5 3 Berchtesgaden .... β fl 2 99 4 Brixen fl 3 # # 5 Chiemsee . 1 1 fl 6 Eichstädt 11 62 73 7 Ellwangen β . 1 1 * 8 Preising 1 • • » 1 8 60 76 fl 8 9 Kempten fl. 4 • • • 41 121 Archivaliache Zeitschrift. IX. 18 Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services Authenticated Download Date | 9/21/15 7:51 PM 194 Summarische Ucbersiclit fier Kodizes in den bay er. Landesnrchiven. a S J a h r li u η (1 c r t ? a Archiv aliengruppe „tO s0 fe» IX. X. XI XII XIII. XIV. XV. XVI. 10 Mainz • t 2 1 4 11 Münster . 1 . 10 11 12 Passau 1 1 * 4 42 » 205 13 Begensburg • 1 5 14 49 14 Salzburg • I · . -

Provenienzen Von Inkunabeln Der BSB

Provenienzen von Inkunabeln der BSB Nähere historisch-biographische Informationen zu den einzelnen Vorbesitzern sind enthalten in: Bayerische Staatsbibliothek: Inkunabelkatalog (BSB-Ink). Bd. 7: Register der Beiträger, Provenienzen, Buchbinder. [Redaktion: Bettina Wagner u.a.]. Wiesbaden: Reichert, 2009. ISBN 978-3-89500-350-9 In der Online-Version von BSB-Ink (http://inkunabeln.digitale-sammlungen.de/sucheEin.html) können die in der Bayerischen Staatsbibliothek vorhandenen Inkunabeln aus dem Besitz der jeweiligen Institution oder Person durch Eingabe des Namens im Suchfeld "Provenienz" aufgefunden werden. Mehrteilige Namen sind dabei in Anführungszeichen zu setzen; die einzelnen Bestandteile müssen durch Komma getrennt werden (z.B. "Abensberg, Karmelitenkloster" oder "Abenperger, Hans"). 1. Institutionen Ort Institution Patrozinium Abensberg Karmelitenkloster St. Maria (U. L. Frau) Aichach Stadtpfarrkirche Beatae Mariae Virginis Aldersbach Zisterzienserabtei St. Maria, vor 1147 St. Petrus Altdorf Pfarrkirche Altenhohenau Dominikanerinnenkloster Altomünster Birgittenkloster St. Peter und Paul Altötting Franziskanerkloster Altötting Kollegiatstift St. Maria, St. Philipp, St. Jakob Altzelle Zisterzienserabtei Amberg Franziskanerkloster St. Bernhard Amberg Jesuitenkolleg Amberg Paulanerkloster St. Joseph Amberg Provinzialbibliothek Amberg Stadtpfarrkirche St. Martin Andechs Benediktinerabtei St. Nikolaus, St. Elisabeth Angoulême Dominikanerkloster Ansbach Bibliothek des Gymnasium Carolinum Ansbach Hochfürstliches Archiv Aquila Benediktinerabtei -

Highlights of Lake Chiemsee by Bike Trip Notes

Current as of: November 5, 2019 - 12:43 Valid for departures: From September 16, 2019 to December 31, 2030 Highlights of Lake Chiemsee by bike Trip Notes Ways to Travel: Self-Guided Holidays 7 Days Flight Inclusive Trip Code: Destinations: Germany 7 Days Land only C06BC Leisurely / Programmes: Cycling Min age: 2 Moderate Trip Overview This single-centre self-guided cycling holiday offers a chance to explore this natural wonderland by bike, with day tours taking you around the lake, to the beautiful alpine foothills and along crystal clear rivers. Visit typical Bavarian villages, museums, castles and monasteries and enjoy plenty of swimming opportunities along the way. Is This Trip for You? Classication: Self-Guided Vehicle Support: This is a self-guided trip for those who prefer to cycle independently, but with our assistance to take out the stress of the logistics and planning. As this is a self-guided holiday there is no group and no leader. There may be others on the same departure date as you, but you will not be organised together. The route notes contain a 24-hour emergency assistance telephone number should you need it and in emergencies. Group As this is a self-guided holiday there is no group and no leader. A local representative will meet you at the beginning of the week to go through the route notes and point out particular places of interest. Adult min age: 13 Child min age: 2 Child max age: 12 Itinerary Land Only Start City: Prien am Chiemsee End City: Prien am Chiemsee Land Only Itinerary Day 1 Arrive in Prien am Chiemsee Day 2 Eggstätter Lake District and Amerang Today’s route takes you on a tour through parts of the oldest nature reserve in Bavaria, the Eggstätter Lake District. -

Informationen Für Den Busfahrer, Gruppen- Bzw. Reiseleiter

Informationen für den Busfahrer, Gruppen- bzw. Reiseleiter Bitte nehmen Sie sich einen kurzen Moment Zeit: In dieser Information erfahren Sie alles Wissenswerte über die Schifffahrt, die Beförderung von Gruppen, Gruppenermäßigungen und erhalten Tipps zu Ihrem Ausflug. Spezielle Infos für Ihre Gruppenfahrt bei der Chiemsee-Schifffahrt Die Schiffe fahren von Prien/Stock und Gstadt ganzjährig zur Herren- und Fraueninsel. Bitte melden Sie Gruppen ab 100 Personen mit Ihrer gewünschten Abfahrtszeit vorab per Mail unter [email protected] an. Dies hilft uns bei der Disposition der Schiffe. Sitzplatz-Reservierungen sind bei uns nicht möglich. Die Fahrkarten erhalten Sie an den Landkassen (Prien/Stock und Gstadt) und auf allen Schiffen. Wir akzeptieren nur Barzahlung oder einen Voucher. Eine Gruppenermäßigung gewähren wir ab 20 vollzahlenden Personen. Ein großer (Bus-)Parkplatz befindet sich in Prien/Stock (direkt am Hafen). Die max. Parkgebühr beträgt 4,50 €/Tag. Toiletten (auch behindertengerecht) finden Sie in Prien/Stock direkt neben dem Kassengebäude am Hafen. Fahrdauer der Schiffe auf ausgewählten Strecken: Prien/Stock – Herreninsel…………………………………….…… ca. 15 Minuten Prien/Stock – Fraueninsel………………………………….……… ca. 30 Minuten Herreninsel – Fraueninsel…………………………………….…… ca. 10 Minuten Gstadt – Fraueninsel………………………………………………. ca. 10 Minuten Inseltour West……………………………………………………….. ca. 1,5 Stunden (Fahrt zu beiden Inseln. Abfahrt von Prien, Gstadt oder Bernau möglich) Inseltour Ost…………………………………………………………. ca. 1,5 Stunden (Nur während des Sommerfahrplans. Fahrt zu beiden Inseln. Abfahrt von Seebruck, Chieming oder Übersee möglich. Teilweise ist ein Umsteigen auf ein anderes Schiff notwendig.) Große Chiemseetour……………………………………………….. ca. 2,5 Stunden (Nur während des Sommerfahrplans. Teilweise ist ein Umsteigen auf ein anderes Schiff notwendig.) Auf jeder Tour kann die Fahrt beliebig unterbrochen und mit jedem anderen Schiff später weitergefahren werden. -

Scenic German Alpine Road

Neuschwanstein Castle: A magical visit made of fairytales © FLORIAN WERNER © FLORIAN Adventures Along the German Alpine Road 5 DAYS TOUR INCLUDING: MUNICH ⋅ LAKE CHIEMSEE ⋅ BERCHTESGADEN SALT MINE ⋅ GARMISCH-PARTENKIRCHEN ⋅ Main Bayreuth NEUSCHWANSTEIN CASTLE ⋅ LINDAU Bamberg Würzburg Nuremberg The Bavarian Alps conjure up the image Main-Danube-Canal i Rothenburg of lush green meadows, crystal clear water o. d. Tauber Regensburg and breathtaking scenery. The German Alpine Road, Germany’s oldest touring Danube Passau road is a paradise for all those who yearn for variety, excitement and an intense Augsburg Erding Altötting nature experience. Combining majestic Munich views and adventure, we bring you a Memmingen southern Bavaria dreamy itinerary filled Chiemsee with unforgettable moments. Berchtesgaden Lindau Füssen Garmisch- Partenkirchen BAVARIA TOURISM ― www.bavaria.travel ― www.bavaria.by/travel-trade ― www.pictures.bavaria.by 02 Adventures Along the German Alpine Road DAY 1 Morning Arrival at Munich Airport. Transfer to Munich city center (1 h*) Bavarian Versailles: The Great Hall of Mirrors includes WELCOME TO MUNICH! 100 meter Munich offers a number of diverse sights that will mirrors please anyone: Whether you love the sumptuous architecture of venerable churches and palaces or enjoy relaxing in vast parks! Prepare for a cultural adventure. Afternoon Food tour and lunch at Viktualienmarkt Viktualienmarkt used to be a farmers’ market. These days, it attracts epicures and foodies, who find every- thing they could dream of and more – from traditional Bavarian delicacies to more exotic produce. Guided tour through Munich’s old town Covering various attractions including Marienplatz, Frauenkirche, Hofbräuhaus and English Garden, one of the world’s largest urban public parks! DAY 2 TIP Check out the surfers at the Eisbach at the English Morning Transfer from Munich to Lake Chiemsee (1 h 30 m*) Garden WELCOME TO LAKE CHIEMSEE! Overnight in Munich Lake Chiemsee is the largest lake in Bavaria and lies in a picturesque Alpine foothill. -

P R E S S E M I T T E I L U

Hometown Dynamics Fraueninsel on Lake Chiemsee: Artists’ paradise and place of longing The peaks of the Chiemgau Alps rise majestically to the south-east of the small island of Fraueninsel on Lake Chiemsee. The leaves of the ancient trees sway gently in the wind on the shores of Bavaria’s largest lake – accompanied by the constant splashing of the waves. The shallow banks, small bays and extensive moorland combine to create a picturesque lake landscape like no other. Frauenchiemsee artists’ colony: The mythology of a complete natural idyll For centuries, people have been captivated by the beautiful scenery of Lake Chiemsee. In 1828, four young artists from Munich settled on the secluded little island of Fraueninsel on the lake. This marked the birth of the Frauenchiemsee artists’ colony, which includes sculptors and writers and is one of the oldest and best-known artists’ colonies in Europe. The artists record their longing for perfect beauty on canvas using opulent motifs: the romantic fishermen’s houses of the island, the floral gardens, the decorated houses, the breathtaking natural idylls in the interplay of light and cloud shadows. In this way they use their landscape paintings to spread the mythology of Bavaria around the world. Island pottery: Traditional craftsmanship with a love of detail To this day, artists still live on the secluded, car-free Fraueninsel in the middle of Lake Chiemsee. One of them is Georg Klampfleuthner from the island’s pottery. Founded in the year 1609 to serve the monastery, the pottery has been in his family since 1723, and has been passed down from generation to generation. -

Therme Bad Aibling Freizeitbad Innsola

MUSEEN · SCHLÖSSER THERMEN · BÄDER · SAUNA THERME BAD AIBLING DIE ERHOLUNGSTHERME MIT GESUNDHEITSBONUS Prien a. Heimatmuseum Valdagno-Platz 2 · Tel. 08051 69050 · www.tourismus.prien.de Aschau Freibad Bernauer Straße 44 · Tel. 08052 1618 · www.aschau.de Chiemsee 1,50 € statt 2,00 € für Erwachsene i.Chiemgau 0,50 € Ermäßigung für Erwachsene Raubling- Urweltmuseum Neiderhell Steinbrucker Straße 4 · 08034 1894 · www.urweltmuseum.com Aschau Moorbad Höhenberg 1 · Tel. 08052 5506 · www.aschau.de Kleinholz- 1,00 € Ermäßigung für Erwachsene i.Chiemgau 0,50 € Ermäßigung für Erwachsene hausen 5 % Ermäßigung auf Shopartikel Aschau Sauna Schützenstraße 16 · Tel. 08052 860 · www.aschau.de Sachrang Müllner-Peter-Museum Schulstraße 3 · Tel. 08057 909737 · www.muellner-peter-museum.de i.Chiemgau 5,90 € statt 6,40 € für Erwachsene 2,50 € statt 3,00 €; Kinder/Jugendliche bis 14 Jahre in Begleitung Bad Aibling Thermeneintritt Lindenstraße 32 · Tel. 08061 9066200 · www.therme-bad-aibling.de Erwachsener frei 10 % Ermäßigung auf regulären Thermeneintritt Wasserburg Führung Rathaussäle Marienplatz 2 · Tel. 08071 10522 · www.wasserburg.de Bad Endorf Eintritt in die Thermenland- Ströbinger Straße 18 · Tel. 08053 200900 · www.chiemgau-thermen.de Jeweils zum Gruppenpreis von 2,00 € statt 2,50 € schaft der Chiemgau Thermen 10 % Ermäßigung auf die Standard-Thermentarife und die Blick auf Wasserburg am Inn Aussicht über das Inntal und auf Nußdorf am Inn Wasserburg Museum Wasserburg Herrengasse 15 · Tel. 08071 925290 · www.museum.wasserburg.de (ab 3 Jahre) Totes-Meer-Salzgrotte Jeweils zum Gruppenpreis von 2,00 € statt 2,50 € Bernau a. Familienhallenbad BernaMare Erlenstraße 14 · Tel. 08051 7230 · www.bernamare.de Chiemsee 0,50 € Ermäßigung TIPP: Einige Museen sind kostenfrei zugänglich, z.B. -

Fairytale Castle Herrenchiemsee R Meet Bava

IA R bava Fairytale castle Herrenchiemsee meet New Herrenchiemsee Palace with the Latona fountain is located on Must-DOS Herrenchiemsee, the largest island of Lake Chiemsee. • Schedule time for a walk through the large park • If you visit with kids, take a children's tour • Combine visiting Fraueninsel and Herreninsel islands • Capture quiet moments in the off-season Herreninsel island with Herrenchiemsee Palace is the legacy of fairy tale king Ludwig II, also called "Kini," is the, one of the THE most beautiful sightseeing touRS most popular sights in Germany. on HERRenchiemsee The castle is a must for all art and culture enthusiasts and Herreninsel is the largest island in Lake Chiemsee, around 15 “Kini” fans, but also a worthwhile visit for families and children. people live on it. The entire Herreninsel has an area of approx. 238 hectares, about 66% of which are forest and park-like in • Children's tours are suitable for children from 6 to 12 nature. years with at least one accompanying adult. They are de- signed to be interactive and family-friendly and take place Herrenchiemsee Palace on Herreninsel can be visited year- from April to November and during all Bavarian winter round. school holidays at 11.05 a.m., 13.05 p.m. and 15.05 p.m. From November to March, children's tours are only of- King Ludwig II saved the island from deforestation in 1873 and fered at 3:05 p.m. had a fairytale castle built on the island from 1878 to 1886 based on the model of Versailles Palace. -

Maloja Passau

Maloja Passau he Inn Cycle Path leads along the Upper Engadin lakes and, to a large extent, is made n the area around Guarda and Scoul the route offers several ascents and descents. From fter the town of Imst, before the Roppen Tunnel, the route leads directly through rom Telfs, the Inn Cycle Path continues on flat, asphalt or surfaced paths near the river p to the Bavarian border, the route follows cycle paths and forest tracks. The westerly n quiet roads the paths lead along the banks of idyllic rivers, through picturesque ou will be mostly cycling along the dam crest of the River Inn, close to nature on t the point where the Danube, Inn and Ilz flow together, the Inn Cycle Path ends in the Tup of mostly unsurfaced flat paths and tracks. The section from Maloja to Sils leads Ithe Swiss border, the Inn Cycle Path leads through lush meadows and usually close to the Athe Imster Schlucht gorge. Then it continues with descents and slight ascents. The Fbank all the way to Innsbruck. In the city, the cycle path leads directly along the River Uroute leads between Kiefersfelden as far as Griesstätt on flat, gravelled paths, nearly Ovillages, shady forests and across unspoiled farmland. In this section there are also Y non-asphalted paths. Short sections are asphalted. There are numerous possibilities to Athree-river town of Passau. along the main road with constant views of Lake Silser See, the route from S-chanf to river and is somewhat hilly and steadily sloping downhill. From Landeck, the cycle path is cycle path follows the north side of the river.