L'expertise Dans Les Processus D'étude & De Décision Dans Les Transports

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Service D'études Techniques Des Routes Et Autoroutes (SETRA) (1920-1970)

Transports ; Service d'études techniques des routes et Autoroutes (SETRA) (1920-1970) Répertoire (19770633/1-19770633/109) Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 1977 1 INTRODUCTION Référence 19770633/1-19770633/109 Niveau de description fonds Intitulé Transports ; Service d'études techniques des routes et Autoroutes (SETRA) Date(s) extrême(s) 1920-1970 Présentation du contenu Le présent Répertoire rend compte de deux versements effectués à la Cité Interministérielle des Archives par l'intermédiaire de Mme COUEDELO, conservateur aux. Archives Nationales, et de M. PIQUES, en novembre 1973 et août 1975, par le Secrétariat Général du Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA). Il est composé de dossiers émanant du Service Spécial des Autoroutes (SSAR) qui, lors de la création du SETRA par arrêté du 1er décembre 1967, vit ses attributions réparties en trois sections : divisions des Ouvrages d'Art B, Marchés et Prix) Rase Campagne. Il conviendra ultérieurement de fondre ce versement avec les fonds provenant du SSAR versés par ces divisions du SETRA. Ce versement comprend des dossiers de secrétariat et des dossiers techniques, datés de 1929 à 1968. DOSSIERS DE SECRETARIAT EQ 1593 à 1594. Circulaires, comptabilité. 1941-1959 EQ 1595. Gestion des locaux. 1947-1970 EQ 1596. Commission Spéciale des Marchés des Autoroutes Concédées. 1966-1968 EQ 1597 à 1600. Programmes. 1929-1968 EQ 1601 et 1602. Etudes et colloques. 1957-1968 EQ 1603 à 1605. Coopération technique, groupes de travail, congrès et missions. 1946-1968 EQ 1606 et 1607. Documentation technique. 1943-1967 DOSSIERS TECHNIQUES A 1 - Autoroute du Nord EQ 1608 à 1612. -

Schéma De Principe Du RER D Devrait Inter- Venir En Même Temps Lors Du Service Annuel 2014, Et Ce, Tout De Suite Avec 16 Arrêts À Pompadour

SCHÉMA DE PRINCIPE RER D M a i 2 0 0 9 SCHÉMA DE PRINCIPE RER D >SCHÉMA DIRECTEUR RER D >SCHÉMA DIRECTEUR RER C SOMMAIRE CHAPITRE 1 CONTEXTE .........................p.7 CHAPITRE 2 LA MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA DIRECTEUR ...................... p.55 CHAPITRE 3 PRÉSENTATION DU PROJET ........................p.71 HAPITRE LA SUITE DU SCHÉMA DIRECTEUR : C 4 LES HORIZONS 2015 > 2020 ET AU-DELÀ ........................p.89 CHAPITRE 5 LES PROJETS CONNEXES ........................p.97 HAPITRE LES ENJEUX LIÉS À L’ENVIRONNEMENT C 6 DU PROJET ......................p.113 CHAPITRE 7 INTÉRÊT SOCIO ÉCONOMIQUE DU PROJET ......................p.119 CHAPITRE 8 CALENDRIER PRÉVISIONNEL ......................p.137 5 >SCHÉMA DIRECTEUR RER D CHAPITRE 1 PRÉSENTATION DU SECTEUR 9 CONTEXTE RÉSEAU ET OFFRES DE TRANSPORT 21 ANALYSE DES DÉPLACEMENTS 31 LA LIGNE D 35 LES FRAGILITÉS DE LA LIGNE 42 >SCHÉMA DIRECTEUR RER D I. Contexte I.1- Présentation du secteur Le contexte du RER D a été étudié en 2005 par l’IAURIF (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile de France) dans le cadre de l’établissement du Schéma Directeur RER D. Cette étude avait pour objectif de : présenter les flux de déplacements entre grands secteurs de l’aire d’étude et d’échan- ges avec l’extérieur (143 communes), déterminer les grands enjeux de desserte de la ligne en termes de potentialité de marché sur 67 communes. Les bases de cette étude (recensement de population, enquêtes et analyses statistiques) sont encore d’actualité à ce jour ; l’étude IAURIF reste donc valable. Le prochain recensement est prévu en 2009. L’aire d’étude, correspondant à l’aire d’influence du RER D en Ile de France (c'est-à-dire les communes directement desservies et les communes limitrophes drainées par la ligne), comprend 143 communes. -

Mobilité Durabledurable Enen Europeeurope © IAU Île-De-France

VersVers uneune mobilitémobilité durabledurable enen EuropeEurope © IAU île-de-France N° 150 - mars 2009 trimestriel numéro double - 30 € ISSN 0153-6184 www.iau-idf.fr er PUBLICATION CRÉÉE EN 1964 Composition du conseil d’administration au 1 mars 2009 MARS 2009 Directeur de la publication Président François DUGENY M. Jean-Paul HUCHON Directrice de la communication Corinne GUILLEMOT (01 77 49 76 16) [email protected] Président du conseil régional d’Île-de-France Responsable des éditions Frédéric THEULÉ (01 77 49 78 83) [email protected] Rédactrice en chef Bureau Sophie MARIOTTE (01 77 49 75 28) [email protected] • 1er vice-président Coordinatrice Sophie LAURENT (01 77 49 75 74) [email protected] M. Daniel CANEPA Préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris Secrétaires de rédaction Marie-Anne PORTIER (01 77 49 79 52) [email protected] Agnès FERNANDEZ 2e vice-président Presse M. Jean-Claude BOUCHERAT Catherine GROLÉE-BRAMAT (01 77 49 79 05) [email protected] Président du conseil économique et social régional d’Île-de-France Fabrication Sylvie COULOMB (01 77 49 79 43) [email protected] 3e vice-présidente Maquette, illustrations Agnès CHARLES (01 77 49 79 46) [email protected] Mme Mireille FERRI, vice-présidente du conseil régional chargée Cartographie de l’Aménagement du territoire, de l’Égalité territoriale, des Contrats régionaux Jean-Eudes TILLOY (01 77 49 75 11) [email protected] et ruraux Indira SIVASOUBRAMANIANE (01 77 49 77 42) [email protected] Bibliographies Trésorier : M. -

Service D'études Techniques Des Routes Et Autoroutes (SETRA) ; Centre Technique Des Ouvrages D'art (CTOA) (1946-1970)

Transports ; Service d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA) ; Centre technique des ouvrages d'art (CTOA) (1946-1970) Répertoire (19830483/1-19830483/45) Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 1983 1 https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_020837 Cet instrument de recherche a été encodé par l'entreprise diadeis dans le cadre du chantier de dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales sur la base d'une DTD conforme à la DTD EAD (encoded archival description) et créée par le service de dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales 2 Archives nationales (France) Sommaire Transports ; routes et circulation routière 4 Expositions internationales des Transports 5 ORGANISATION DE L.ESPOSITION : LES PRESENTOIRS * Les ponts - * Le 5 réseau - * Les routes - * Paris - * Laboratoire et Autoroutes - * Divers. - ... EXPOSITION DE BRUXELLES 1958 - Enquête auprès des départements : 5 Réponses. - Notices et plan des ponts de l'Isle sur Tarn * Bezergues * St. Michel à ... PONTS DETRUITS PAR FAITS DE GUERRE - RECONSTRUCTION - 6 AUTOROUTES 10 DECORATION - ECLAIRAGE 11 DOSSIERS, ALBUMS ET DIAPOSITIVES D'OUVRAGES D'ART par ordre 12 alphabétique CLICHES PAPIER - CLASSES PAR DEPARTEMENTS 13 3 Archives nationales (France) INTRODUCTION Référence 19830483/1-19830483/45 Niveau de description fonds Intitulé Transports ; Service d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA) ; Centre technique des ouvrages d'art (CTOA) Intitulé Transports ; routes et circulation routière Date(s) extrême(s) 1946-1970 Nom du producteur • Centre des techniques d'ouvrages d'art Localisation physique Fontainebleau DESCRIPTION Présentation du contenu Ce fonds regroupe l'ensemble des archives de la photothèque de C.T.O.A qui a fonctionné jusqu'en 1977. -

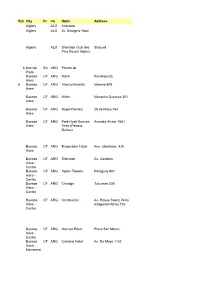

Rat E City Pr Co Hotel Address Algiers ALG Sheraton Algiers ALG St

Rat City Pr Co Hotel Address e Algiers ALG Sheraton Algiers ALG St. George's Hotel Algiers ALG Sheraton Club des Staoueli Pins Resort Algiers 6 Mar del BA ARG Provincial Plata Buenos CF ARG Meliá Reconquista Aires 6 Buenos CF ARG Intercontinental Moreno 809 Aires Buenos CF ARG Hilton Macacha Guemes 351 Aires Buenos CF ARG Regal Pacifico 25 de Mayo 764 Aires Buenos CF ARG Park Hyatt Buenos Avenida Alvear 1661 Aires Aires (Palacio Duhau) Buenos CF ARG Emperador Hotel Ave. Libertador, 420 Aires Buenos CF ARG Sheraton Av. Cordoba Aires - Centro Buenos CF ARG Aspen Towers Paraguay 857 Aires - Centro Buenos CF ARG Claridge Tucuman 535 Aires - Centro Buenos CF ARG Continental Av. Roque Saenz Peña Aires - (Diagonal Norte) 725 Centro Buenos CF ARG Marriott Plaza Plaza San Mertin Aires - Centro Buenos CF ARG Castelar Hotel Av. De Mayo 1152 Aires - Monserrat 5 Buenos CF ARG Alan Faena Martha Salotti 445 Aires - Puerto Madero 7 Buenos CF ARG Recoleta Calle J. L. Pagano 2684 Aires - REcoleta Buenos CF ARG Four Seasons Recova Aires - Recoleta Buenos CF ARG De Alvear Marcel T. de Alvear Aires - Recoleta Buenos CF ARG Sheraton Buenos Plaza de los Ingleses Aires - Aires Retiro 6 Mendoza CU ARG Aconcagua San Lorenzo 545 (cerca de Plaza de Italia) Mendoza CU ARG Sheraton Mendoza CU ARG Premium Tower Puerto MI ARG Sheraton Iguazu Puerto MI ARG Panoramic Paraguay 372 Iguazu Puerto MI ARG Iguazu Grand Hotel Iguazu Puerto MI ARG Esturion Iguazu Puerto MI ARG Saint George Iguazu Cachi SA ARG Sala de Payogasta Ruta Nac. -

Du Tourisme D'affaires En Essonne

www.essonne-parisud.com ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE • RÉUNIONS • CONFÉRENCES • ACTIVITÉS DE LOISIRS ET INCENTIVE COMPANY EVENTS . MEETINGS . CONFERENCES . INCENTIVE AND LEISURE La destination Affaires du tourisme d’affaires en Essonne Your Business destination Guide Guide to business tourism in the Essonne Essonne Paris-Sud, business destination Paul da Silva Président du Comité Le guide du tourisme d’affaires par excellence départemental du tourisme en Essonne est édité par le Comité départemental Conseiller général de l’Essonne du tourisme de l’Essonne The Essonne, just to the south of Paris, 19, rue des Mazières 91000 EVRY unveils host of attractions for business. www.essonne-parisud.com Its potential in the spheres of science and Essonne Paris-Sud, Directeur de la publication : advanced technology and its protected Paul da SILVA natural countryside are proving attractive la destination Affaires Rédacteur en Chef : and appealing to companies, which also Eric COCHARD Réalisation : Jean-Noël CIFONI appreciate the charm, the comfort and the À deux pas, au sud de Paris, l’Essonne dévoile ses atouts. Tirage : 2500 ex. amenities of its venues dedicated to the Son potentiel scientifique et de haute technologie, Cartographie : Actual hosting of the full range of business and Conception : Pellicam sa nature préservée, attirent et séduisent les entreprises Impression : Taag professional events. Traduction anglaise : Colin D. FRITH The Essonne is a much sought-after desti- qui apprécient également le charme et le confort des sites Crédit photos : Ph.Bajcik, S.Ollivier, nation for seminars, conferences, leisure destinés à l’accueil de tous les événements professionnels. S.Legrand, CDT91, Génocentre, Les Arènes de l’Agora, Opéra de pursuits and business incentive activities. -

Intégration Urbaine Des Quartiers En Rénovation. Synthèse

1 1 Octobre 2011 0 2 e r b o t c Intégration urbaine O des quartiers en rénovation : enquête dans trois territoires franciliens Synthèse e s è h t n y S - s n e i l i c n a r f s e r i o t i r r e t s i o r t s n a d e t ê u q n e : n o i t a v o n é r n e s r e i t r a u q s e d e n i a b r u n o i t a r g é t n I 2 09 021 ISBN 978-2-7371-1832-6 15, rue Falguière - 75740 Paris cedex 15 - 33 1 77 49 77 49 - www.iau-idf.fr e c n a r F - e d - e l î U A I Intégration urbaine des quartiers en rénovation : enquête dans trois territoires franciliens Synthèse Octobre 2011 IAU île-de-France 15, rue Falguière 75740 Paris cedex 15 Tél. : + 33 (1) 77 49 77 49 - Fax : + 33 (1) 77 49 76 02 http://www.iau-idf.fr Directeur général : François Dugeny Directrice du Département Démographie, habitat, équipement et gestion locale : Christine Corbillé Étude réalisée par Brigitte Guigou (chef de projet, DDHEGL), Anca Duguet (DUAT), Paul Lecroart (DUAT), Yann Watkin (DUAT) Cartographie réalisée par Assad Alicherif et Stéphanie Lesellier Maquette réalisée par Monique Chevrier (DDHEGL) N° d’ordonnancement : 2.09.021 Crédits photos de couverture : Inter Atlas 2008 Remerciements : Nous remercions les directions de projet et les acteurs locaux des trois sites étudiés. -

Road Signs France Pdf

Road signs france pdf Continue In the stroke of good fortune, most of Europe has become pretty standard when it comes to signage, so you should have a few problems driving from one country to the next and finding out what is ticking. Limited Below is a chart that shows all the most important general signs you will see in France. I leave out most of the people who are patented, obviously when you're in France (but including most importantly, like a universal red octagon that says stop in white). A quick primer in the class of the French A6 road is autoroute or major highway (in this case, the A6 Autoroute du Soleil from Paris to Lyon). Usually identified by white letters on a blue background although on a sign on a highway actually is usually made in white on a red background think they are the interstate of the French system and yes they usually have an E15 toll as part of the Grand European Road Network, identified by white letters on a green background. These multinational routes consist of a system linking the lines of national highways and other roads into singular long-distance routes (in the case of E15 in Scotland, all the way to Malaga in Spain, through France, using the A6, among many other roads), the N6 is a national route (national road) identified by white letters on these red backgrounds, usually four highway roads (sometimes two lanes), but not quite autoroutes, think: major state highways, the N6 that happens to a new parallel, Autoroute A6. -

MV Details Before Arriving.Docx

[email protected] MV details before arriving.docx Parking : Opposite the house BY TRAIN : TGV to Dijon NEAREST MAJOR AIRPORTS : Paris, Lyon SHOPPING : Please note that apart from the Bakery, there are no shops nearby. The nearest supermarkets are at Fleurey-sur-Ouche, Sombernon, Pouilly-en Auxois, Bligny sur Ouche, Beaune and Dijon. ARRIVAL : Please don’t arrive before 16.00 unless by prior arrangement. This will allow the housekeeper to prepare the house after the previous guests. The housekeeper will have read the electricity meter on the departure of the previous guests. Please ask to check if you wish to. HOUSEKEEPER / KEYS : Lesley Govier, who lives in Essey. Lesley’s contact details are : Home : 00 33 3 80 64 11 36 Email : [email protected] DEPARTURE : Please let Lesley know when you are leaving. Switch off all lights and any heaters you have turned on. She will read the electricity meter and calculate any surcharge. In the absence of other instruction please leave before 10.30, lock the house and leave the keys in the letter-box. ---------------------------------------------------------------------------------- Proprietor : Bruce Cadbury, 47 Lanark Road, London W9 1DE, UK ( +44 20 7266 2389 È +44 79 6118 0348 Maison Verte 21360 La Bussière-sur-Ouche France Location : Maison Verte is in the Valley of the River Ouche, about 30km from Dijon and 20 km from Pouilly-en-Auxois (on the Paris-Lyon A6 Autoroute) COMING BY CAR : If coming from Dijon, take the A38 towards Paris and after 20km take the turn-off to Pont du Pany and Bligny-sur-Ouche and then follow the Bligny signs D905 then D33 and follow the road through Sainte-Marie s/o, Gissey s/o, St. -

Logements Meublés Et Équipés

SOLIVING Logements meublés et équipés Résidences avec services 2020|21 studelites.com SOLIVING Depuis 1991, STUDÉLITES (une marque de BNP Paribas Immobilier) est l’un des leaders en France de la résidence avec services, avec 52 résidences et plus de 6 000 logements gérés. Les résidences STUDÉLITES, dont le succès se confirme à chaque rentrée, ont été conçues pour répondre au mieux aux besoins de logement des étudiants et des jeunes adultes : proximité des lieux d’études, des transports en commun et des commerces, fonctionnalité et confort des appar- tements, espaces communs de loisirs et de tra- vail, services qui facilitent la vie quotidienne. Du studio au 2 pièces/duplex, les résidences STUDÉLITES proposent des logements « prêts à vivre » qui offrent un excellent rapport qualité/ prix et donnent la possibilité de vivre en toute in- dépendance dans un cadre pratique et convivial. Choisir STUDÉLITES, c’est faire le bon choix pour se loger en toute sérénité : une garantie de bien- être plébiscitée aussi bien par les étudiants que par les stagiaires et les jeunes actifs. 2 Les implantations STUDÉLITES ............................................................. 4 Des logements “prêts-à-vivre” ................................................................. 5 Pour en savoir plus ....................................................................................6 Vie quotidienne .......................................................................................... 7 Les résidences STUDÉLITES à Paris et en Île-de-France : Paris .......................................................................................................... -

SEPTEMBER 1972 Vol.7 No

THE ARUP JOURNAL SEPTEMBER 1972 Vol.7 No. 3 September 1972 Contents Appendix 1 - Application checklist (ii) The location, i.e. whether at ground level, materials (study mixtures of metals due to Published by Ove Arup Partnership 1 Select as first choice the best possible on or within a building. other equipment). THEARUP 13 Fitzroy Street. London. W1 P 6BQ position, checking for: (iii) A guide to surrounding environment, When the tower is to be installed in the open, (a) Effect on tower e.g. built-up areas, woodland, harbour, etc., the enquiry should state whether ancillary items such as immersion heaters, ball valves, Editor: Peter Hoggett Free access for entering air, ample perforation which may affect performance or selection of Art Editor: Desmond Wyeth FSIA Recirculation danger (L< 10H), need fordecks materials. Adjacent railways, process effluxes, strainers, fan guards, cover, thermostats and JOURNAL Editorial Assistant: David Brown Prevailing wind, orientation of tower batteries and industrial chimneys should be mentioned. motor starters are to be- included in the quotation. The Berry Lane Viaduct, 2 Air contamination ; other plant items, effluxes, 3 Limitations by J. Nissen filters Are there any restrictions in height, plan area, 5 Services Uplift in air wet bulb or access for erection which may affect the The enquiry should state the volts, phase, The Evry 1 Competition, 6 Spoiling of fan performance due to position type of tower offered ? Is there a preference cycles of the electricity supply, and should, if possible, give the source of the make-up by M. Barclay of tower in its surroundings for a particular type, e.g. -

Plan De Deplacement Entreprise Hub Safe

PLAN DE DEPLACEMENT ENTREPRISE HUB SAFE GROUPE AEROPORTS DE PARIS Novembre 2014 SOMMAIRE I – PRESENTATION DU CONTEXTE ............................................................... 3 II – BILAN ACCESSIBILITE .............................................................................. 3 II.A – Bilan accessibilité Paris Orly ................................................................. 3 II.A.1 – Typologie des salariés d' HUB SAFE de la plateforme d'Orly ........ 4 II.A.2 – L'offre de desserte en transports collectifs pour la plateforme d'Orly ..................................................................................................................... 6 II.A.3 – L'accessibilité à la plateforme d'Orly par d'autres modes ............... 8 II. B – Bilan accessibilité Paris Charles de Gaulle ........................................ 11 II.B.1 – Typologie des salariés d' HUB SAFE de la plateforme de Charles de Gaulle ................................................................................................... 12 II.B.2 – L'offre de desserte en transports collectifs pour la plateforme de Charles de Gaulle ...................................................................................... 14 II.B.3 – L'accessibilité à la plateforme de Charles de Gaulle par d'autres modes ........................................................................................................ 16 II. C – Bilan accessibilité Paris – Le Bourget ................................................ 17 II.C.1 – Typologie des salariés d'HUB SAFE de la