PDF Downloaden

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Filmarchiv Austria Beleuchtet Diesen Kaum Bekannten Teil Der Österreichischen Filmgeschichte Und Präsentiert Zahlreiche Objekte Und Dokumente Aus Der Eigenen Sammlung

10—11/2019 KINO KULTUR HAUS UNERWÜNSCHTES KINO AUSSTELLUNG UND RETROSPEKTIVE V’19: DER WEIBLICHE BLICK – LOUISE KOLM-FLECK | BRDDR INHALT 04 24 58 34 INHALT AUSSTELLUNG UNERWÜNSCHTES KINO | 17.10.2019–31.1.2020 04 RETROSPEKTIVEN UNERWÜNSCHTES KINO – TEIL 1: FILME VOR DER VERTREIBUNG | 17.10.–2.12. 10 V’19: DER WEIBLICHE BLICK – LOUISE KOLM-FLECK | 27.10.–1.11. 24 BRDDR | 9.11.–3.12. 34 KINOSTARTS BEWEGUNGEN EINES NAHEN BERGS PERSONALE SEBASTIAN BRAMESHUBER 18.10.–23.10. 54 HEIMAT IST EIN RAUM AUS ZEIT | 8.11.–28.11. 58 FILM | UNIVERSITÄT TAKING THE RED PILL | 21.10. 60 DIE BIBEL IM FILM | 11.11.–2.12. 62 JEWISH FILM NOIR | 12.11.–3.12. 64 REIHEN SECOND LIFE | 22.10.–3.12. 66 WILD FRIDAY NIGHT | 8.11. 68 KINDER KINO KLASSIKER | 10.11.–1.12. 70 LIVING COLLECTION | 11.11. 72 JÜDISCHER FILMCLUB WIEN | 13.11. 74 SPECIALS TRANSIT | 23.10. 76 BUCH WIEN: NORBERT GSTREIN | 9.11. 78 DVD-PRÄSENTATION: TIERE IM FILM | 28.11. 80 FESTIVALS MITTELAMERIKANISCHES FILMFESTIVAL | 15.11.–22.11. 82 VIENNATHENS | 25.11.–27.11. 84 ART VISUALS & POETRY FILM FESTIVAL | 29.11.–1.12. 86 SATYR FILMWELT 88 CLUB 94 SPIELPLAN 96 PROGRAMM 17.10.–3.12.2019 Franziska Gaal, Hans Jaray und Karl Paryla in FRÄULEIN LILLI (Robert Wohlmuth, A 1936) EDITORIAL s ist ein wenig beachtetes Kapitel in der österreichischen EFilm- und Zeitgeschichte: Mit der Vertreibung von jüdischen Filmschaffenden aus Nazi-Deutschland werden Wien und Buda- pest zu den Hauptstädten einer unabhängigen Produktions- landschaft. Unerwünschtes Kino, die neue Ausstellung im METRO Kinokulturhaus, beleuchtet Protagonisten und Werke dieser kurzen, aber ereignisreichen Periode des deutschspra- chigen Exilfilms. -

German Operetta on Broadway and in the West End, 1900–1940

Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 170.106.202.58, on 26 Sep 2021 at 08:28:39, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms. https://www.cambridge.org/core/product/2CC6B5497775D1B3DC60C36C9801E6B4 Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 170.106.202.58, on 26 Sep 2021 at 08:28:39, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms. https://www.cambridge.org/core/product/2CC6B5497775D1B3DC60C36C9801E6B4 German Operetta on Broadway and in the West End, 1900–1940 Academic attention has focused on America’sinfluence on European stage works, and yet dozens of operettas from Austria and Germany were produced on Broadway and in the West End, and their impact on the musical life of the early twentieth century is undeniable. In this ground-breaking book, Derek B. Scott examines the cultural transfer of operetta from the German stage to Britain and the USA and offers a historical and critical survey of these operettas and their music. In the period 1900–1940, over sixty operettas were produced in the West End, and over seventy on Broadway. A study of these stage works is important for the light they shine on a variety of social topics of the period – from modernity and gender relations to new technology and new media – and these are investigated in the individual chapters. This book is also available as Open Access on Cambridge Core at doi.org/10.1017/9781108614306. derek b. scott is Professor of Critical Musicology at the University of Leeds. -

Oscar Straus Beiträge Zur Annäherung an Einen Zu Unrecht Vergessenen

Fedora Wesseler, Stefan Schmidl (Hg.), Oscar Straus Beiträge zur Annäherung an einen zu Unrecht Vergessenen Amsterdam 2017 © 2017 die Autorinnen und Autoren Diese Publikation ist unter der DOI-Nummer 10.13140/RG.2.2.29695.00168 verzeichnet Inhalt Vorwort Fedora Wesseler (Paris), Stefan Schmidl (Wien) ......................................................................5 Avant-propos Fedora Wesseler (Paris), Stefan Schmidl (Wien) ......................................................................7 Wien-Berlin-Paris-Hollywood-Bad Ischl Urbane Kontexte 1900-1950 Susana Zapke (Wien) ................................................................................................................ 9 Von den Nibelungen bis zu Cleopatra Oscar Straus – ein deutscher Offenbach? Peter P. Pachl (Berlin) ............................................................................................................. 13 Oscar Straus, das „Überbrettl“ und Arnold Schönberg Margareta Saary (Wien) .......................................................................................................... 27 Burlesk, ideologiekritisch, destruktiv Die lustigen Nibelungen von Oscar Straus und Fritz Oliven (Rideamus) Erich Wolfgang Partsch† (Wien) ............................................................................................ 48 Oscar Straus – Walzerträume Fritz Schweiger (Salzburg) ..................................................................................................... 54 „Vm. bei Oscar Straus. Er spielte mir den tapferen Cassian vor; -

Berlin - Wikipedia

Berlin - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin Coordinates: 52°30′26″N 13°8′45″E Berlin From Wikipedia, the free encyclopedia Berlin (/bɜːrˈlɪn, ˌbɜːr-/, German: [bɛɐ̯ˈliːn]) is the capital and the largest city of Germany as well as one of its 16 Berlin constituent states, Berlin-Brandenburg. With a State of Germany population of approximately 3.7 million,[4] Berlin is the most populous city proper in the European Union and the sixth most populous urban area in the European Union.[5] Located in northeastern Germany on the banks of the rivers Spree and Havel, it is the centre of the Berlin- Brandenburg Metropolitan Region, which has roughly 6 million residents from more than 180 nations[6][7][8][9], making it the sixth most populous urban area in the European Union.[5] Due to its location in the European Plain, Berlin is influenced by a temperate seasonal climate. Around one- third of the city's area is composed of forests, parks, gardens, rivers, canals and lakes.[10] First documented in the 13th century and situated at the crossing of two important historic trade routes,[11] Berlin became the capital of the Margraviate of Brandenburg (1417–1701), the Kingdom of Prussia (1701–1918), the German Empire (1871–1918), the Weimar Republic (1919–1933) and the Third Reich (1933–1945).[12] Berlin in the 1920s was the third largest municipality in the world.[13] After World War II and its subsequent occupation by the victorious countries, the city was divided; East Berlin was declared capital of East Germany, while West Berlin became a de facto West German exclave, surrounded by the Berlin Wall [14] (1961–1989) and East German territory. -

Lister); an American Folk Rhapsody Deutschmeister Kapelle/JULIUS HERRMANN; Band of the Welsh Guards/Cap

Guild GmbH Guild -Light Catalogue Bärenholzstrasse 8, 8537 Nussbaumen, Switzerland Tel: +41 52 742 85 00 - e-mail: [email protected] CD-No. Title Track/Composer Artists GLCD 5101 An Introduction Gateway To The West (Farnon); Going For A Ride (Torch); With A Song In My Heart QUEEN'S HALL LIGHT ORCHESTRA/ROBERT FARNON; SIDNEY TORCH AND (Rodgers, Hart); Heykens' Serenade (Heykens, arr. Goodwin); Martinique (Warren); HIS ORCHESTRA; ANDRE KOSTELANETZ & HIS ORCHESTRA; RON GOODWIN Skyscraper Fantasy (Phillips); Dance Of The Spanish Onion (Rose); Out Of This & HIS ORCHESTRA; RAY MARTIN & HIS ORCHESTRA; CHARLES WILLIAMS & World - theme from the film (Arlen, Mercer); Paris To Piccadilly (Busby, Hurran); HIS CONCERT ORCHESTRA; DAVID ROSE & HIS ORCHESTRA; MANTOVANI & Festive Days (Ancliffe); Ha'penny Breeze - theme from the film (Green); Tropical HIS ORCHESTRA; L'ORCHESTRE DEVEREAUX/GEORGES DEVEREAUX; (Gould); Puffin' Billy (White); First Rhapsody (Melachrino); Fantasie Impromptu in C LONDON PROMENADE ORCHESTRA/ WALTER COLLINS; PHILIP GREEN & HIS Sharp Minor (Chopin, arr. Farnon); London Bridge March (Coates); Mock Turtles ORCHESTRA; MORTON GOULD & HIS ORCHESTRA; DANISH STATE RADIO (Morley); To A Wild Rose (MacDowell, arr. Peter Yorke); Plink, Plank, Plunk! ORCHESTRA/HUBERT CLIFFORD; MELACHRINO ORCHESTRA/GEORGE (Anderson); Jamaican Rhumba (Benjamin, arr. Percy Faith); Vision in Velvet MELACHRINO; KINGSWAY SO/CAMARATA; NEW LIGHT SYMPHONY (Duncan); Grand Canyon (van der Linden); Dancing Princess (Hart, Layman, arr. ORCHESTRA/JOSEPH LEWIS; QUEEN'S HALL LIGHT ORCHESTRA/ROBERT Young); Dainty Lady (Peter); Bandstand ('Frescoes' Suite) (Haydn Wood) FARNON; PETER YORKE & HIS CONCERT ORCHESTRA; LEROY ANDERSON & HIS 'POPS' CONCERT ORCHESTRA; PERCY FAITH & HIS ORCHESTRA; NEW CONCERT ORCHESTRA/JACK LEON; DOLF VAN DER LINDEN & HIS METROPOLE ORCHESTRA; FRANK CHACKSFIELD & HIS ORCHESTRA; REGINALD KING & HIS LIGHT ORCHESTRA; NEW CONCERT ORCHESTRA/SERGE KRISH GLCD 5102 1940's Music In The Air (Lloyd, arr. -

OPERETTE! Sonntag Nachmittagskonzert Mit Dem Franz Lehár-Orchester

Ascher, Lehár, Straus. Franz Lehár, Oscar Straus – 150 Jahre • Reto Parolari: Ein Nachruf Ankündigung: OPERETTE! Sonntag Nachmittagskonzert mit dem Franz Lehár-Orchester Heft 45 / Jänner 2020 LIEBE LEHÁRIANER*!1 Sehr herzlich begrüßen wir Sie mit unserer bereits 45. Ausgabe in den „neuen Zwanziger- jahren“! Mögen Sie voller „Lehármonie“ sein! 2019 ging mit einer sehr geselligen Weihnachtsfeier zu Ende, die im charmanten Café Prückel stattfand. Unsere Präsidentin Helga Papouschek begrüßte die Gäste, einige Mitglieder trugen Texte vor, junge Sänger und Sängerinnen erfreuten mit Lehár-Melodien und nach gemütlichem Plausch ging die Feier mit gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern stimmungsvoll zu Ende. Ein Höhepunkt im Herbst 2019 war das „Kálmániana“–Konzert anlässlich des 90. Geburtstages von Charles Kalman. Die Solisten und das Franz Lehár-Orchester wurden im gutbesuchten MuTh lebhaft akklamiert, wie auch Dirigent Reto Parolari. Unvorstellbar, dass er ein Monat nach dem Konzert einem Herzinfarkt erlegen ist. In einem Nachruf gedenken wir Reto Parolari, dem wir nicht nur als Chefdirigent des Franz Lehár-Orchesters, sondern als leidenschaftlichem Operettenspezialisten viel zu verdanken haben. Anlässlich des 150. Geburtstags von Franz Lehár und Oscar Straus beschäftigt sich der Artikel „Schweig‘, zagendes Herz“ mit dem letzten Lebensjahrzehnt „unseres“ Meisters. Ein weiterer Beitrag gilt den Höhen und Tiefen des Lebens des „Weltbürgers der Musik“ Oscar Straus. Das Jahr 2020 ist ja (auch) ein Jahr der Wiener Operette, denn neben den erwähnten Jubiläen gedenken wir auch des 140. Geburtstags von Robert Stolz und Leo Ascher, sowie des 150. Todesjahrs von Josef Strauss. Beiträge in den nächsten „LEHÁRIANA“ – Ausgaben werden sich mit diesen Meistern beschäftigen, aber auch zahlreiche Konzerte und Veranstaltungen, die Sie auf der „Termine“-Seite finden. -

The Plays in Translation

The Plays in Translation Almost all the Hauptmann plays discussed in this book exist in more or less acceptable English translations, though some are more easily available than others. Most of his plays up to 1925 are contained in Ludwig Lewisohn's 'authorized edition' of the Dramatic Works, in translations by different hands: its nine volumes appeared between 1912 and 1929 (New York: B.W. Huebsch; and London: M. Secker). Some of the translations in the Dramatic Works had been published separately beforehand or have been reprinted since: examples are Mary Morison's fine renderings of Lonely Lives (1898) and The Weavers (1899), and Charles Henry Meltzer's dated attempts at Hannele (1908) and The Sunken Bell (1899). More recent collections are Five Plays, translated by Theodore H. Lustig with an introduction by John Gassner (New York: Bantam, 1961), which includes The Beaver Coat, Drayman Henschel, Hannele, Rose Bernd and The Weavers; and Gerhart Hauptmann: Three Plays, translated by Horst Frenz and Miles Waggoner (New York: Ungar, 1951, 1980), which contains 150 The Plays in Translation renderings into not very idiomatic English of The Weavers, Hannele and The Beaver Coat. Recent translations are Peter Bauland's Be/ore Daybreak (Chapel HilI: University of North Carolina Press, 1978), which tends to 'improve' on the original, and Frank Marcus's The Weavers (London: Methuen, 1980, 1983), a straightforward rendering with little or no attempt to convey the linguistic range of the original. Wedekind's Spring Awakening can be read in two lively modem translations, one made by Tom Osbom for the Royal Court Theatre in 1963 (London: Calder and Boyars, 1969, 1977), the other by Edward Bond (London: Methuen, 1980). -

Early 20Th-Century Operetta from the German Stage: a Cosmopolitan Genre

This is a repository copy of Early 20th-Century Operetta from the German Stage: A Cosmopolitan Genre. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/150913/ Version: Accepted Version Article: Scott, DB orcid.org/0000-0002-5367-6579 (2016) Early 20th-Century Operetta from the German Stage: A Cosmopolitan Genre. The Musical Quarterly, 99 (2). pp. 254-279. ISSN 0027-4631 https://doi.org/10.1093/musqtl/gdw009 © The Author 2016. Published by Oxford University Press. This is an author produced version of a paper published in The Musical Quarterly. Uploaded in accordance with the publisher's self-archiving policy. Reuse Items deposited in White Rose Research Online are protected by copyright, with all rights reserved unless indicated otherwise. They may be downloaded and/or printed for private study, or other acts as permitted by national copyright laws. The publisher or other rights holders may allow further reproduction and re-use of the full text version. This is indicated by the licence information on the White Rose Research Online record for the item. Takedown If you consider content in White Rose Research Online to be in breach of UK law, please notify us by emailing [email protected] including the URL of the record and the reason for the withdrawal request. [email protected] https://eprints.whiterose.ac.uk/ Early 20th-Century Operetta from the German Stage: A Cosmopolitan Genre Derek B. Scott In the first four decades of the twentieth century, new operettas from the German stage enjoyed great success with audiences not only in cities in Europe and North America but elsewhere around the world.1 The transfer of operetta and musical theatre across countries and continents may be viewed as cosmopolitanism in action. -

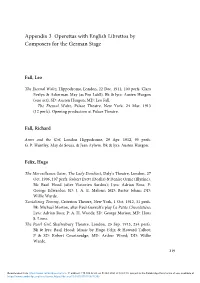

Appendix 3 Operettas with English Librettos by Composers for the German Stage

Appendix 3 Operettas with English Librettos by Composers for the German Stage Fall, Leo The Eternal Waltz, Hippodrome, London, 22 Dec. 1911, 100 perfs. Clara Evelyn & Ackerman May (as Feo Lahll). Bk & lyrs: Austen Hurgon (one act); SD: Austen Hurgon; MD: Leo Fall. The Eternal Waltz, Palace Theatre, New York, 24 Mar. 1913 (12 perfs). Opening production at Palace Theatre. Fall, Richard Arms and the Girl, London Hippodrome, 29 Apr. 1912, 95 perfs. G. P. Huntley, May de Sousa, & Jean Aylwin. Bk & lyrs: Austen Hurgon. Felix, Hugo The Merveilleuses (later, The Lady Dandies), Daly’sTheatre,London,27 Oct. 1906, 197 perfs. Robert Evett (Dorlis) & Denise Orme (Illyrine). Bk: Basil Hood (after Victorien Sardou); Lyrs: Adrian Ross; P: George Edwardes; SD: J. A. E. Malone; MD: Barter Johns; DD: Willie Warde. Tantalizing Tommy, Criterion Theatre, New York, 1 Oct. 1912, 31 perfs. Bk: Michael Morton, after Paul Gavault’s play La Petite Chocolatière; Lyrs: Adrian Ross; P: A. H. Woods; SD: George Marion; MD: Hans S. Linne. The Pearl Girl, Shaftesbury Theatre, London, 25 Sep. 1913, 254 perfs. Bk & lyrs: Basil Hood; Music by Hugo Felix & Howard Talbot; P & SD: Robert Courtneidge; MD: Arthur Wood; DD: Willie Warde. 319 Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 170.106.33.22, on 01 Oct 2021 at 18:51:19, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms. https://doi.org/10.1017/9781108614306 320 Appendix 3 Operettas with English Librettos Pom-pom, Cohan Theatre, 28 Feb. 1916, 128 perfs. Bk & lyrs: Anne Caldwell; P: Henry W. -

Philharmonic Au Dito R 1 U M

LUBOSHUTZ and NEMENOFF April 4, 1948 DRAPER and ADLER April 10, 1948 ARTUR RUBINSTEIN April 27, 1948 MENUHIN April 29, 1948 NELSON EDDY May 1, 1948 PHILHARMONIC AU DITO R 1 U M VOL. XLIV TENTH ISSUE Nos. 68 to 72 RUDOLF f No S® Beethoven: S°"^„passionala") Minor, Op. S’ ’e( MM.71l -SSsr0*“” « >"c Beethoven. h6tique") B1DÛ SAYÂO o»a>a°;'h"!™ »no. Celeb'“’ed °P” CoW»b» _ ------------------------- RUOOtf bKch . St«» --------------THE pWUde'Pw»®rc’^®®?ra Iren* W°s’ „„a olh.r,„. sr.oi «■ o'--d s,°3"' RUDOLF SERKIN >. among the scores of great artists who choose to record exclusively for COLUMBIA RECORDS Page One 1948 MEET THE ARTISTS 1949 /leJ'Uj.m&n, DeLuxe Selective Course Your Choice of 12 out of 18 $10 - $17 - $22 - $27 plus Tax (Subject to Change) HOROWITZ DEC. 7 HEIFETZ JAN. 11 SPECIAL EVENT SPECIAL EVENT 1. ORICINAL DON COSSACK CHORUS & DANCERS, Jaroff, Director Tues. Nov. 1 6 2. ICOR CORIN, A Baritone with a thrilling voice and dynamic personality . Tues. Nov. 23 3. To be Announced Later 4. PATRICE MUNSEL......................................................................................................... Tues. Jan. IS Will again enchant us-by her beautiful voice and great personal charm. 5. MIKLOS GAFNI, Sensational Hungarian Tenor...................................................... Tues. Jan. 25 6. To be Announced Later 7. ROBERT CASADESUS, Master Pianist . Always a “Must”...............................Tues. Feb. 8 8. BLANCHE THEBOM, Voice . Beauty . Personality....................................Tues. Feb. 15 9. MARIAN ANDERSON, America’s Greatest Contralto................................. Sun. Mat. Feb. 27 10. RUDOLF FIRKUSNY..................................................................................................Tues. March 1 Whose most sensational success on Feb. 29 last, seated him firmly, according to verdict of audience and critics alike, among the few Master Pianists now living. -

Operetta After the Habsburg Empire by Ulrike Petersen a Dissertation

Operetta after the Habsburg Empire by Ulrike Petersen A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Music in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in Charge: Professor Richard Taruskin, Chair Professor Mary Ann Smart Professor Elaine Tennant Spring 2013 © 2013 Ulrike Petersen All Rights Reserved Abstract Operetta after the Habsburg Empire by Ulrike Petersen Doctor of Philosophy in Music University of California, Berkeley Professor Richard Taruskin, Chair This thesis discusses the political, social, and cultural impact of operetta in Vienna after the collapse of the Habsburg Empire. As an alternative to the prevailing literature, which has approached this form of musical theater mostly through broad surveys and detailed studies of a handful of well‐known masterpieces, my dissertation presents a montage of loosely connected, previously unconsidered case studies. Each chapter examines one or two highly significant, but radically unfamiliar, moments in the history of operetta during Austria’s five successive political eras in the first half of the twentieth century. Exploring operetta’s importance for the image of Vienna, these vignettes aim to supply new glimpses not only of a seemingly obsolete art form but also of the urban and cultural life of which it was a part. My stories evolve around the following works: Der Millionenonkel (1913), Austria’s first feature‐length motion picture, a collage of the most successful stage roles of a celebrated -

Sound–Film–Music, 1929-1933 Special Exhibiton of the Deutschen

In the talkies every Sundy night: Sound–Film–Music, 1929-1933 Special Exhibiton of the Deutschen Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen Lilian Harvey, um 1930, Quelle: Deutsche Kinemathek Duration December 20, 2007 - April 27 2008 Location Museum für Film und Fernsehen at the Filmhaus, upper level Potsdamer Straße 2, 10785 Berlin www.deutsche-kinemathek.de Film series Dec. 20, 07 – Febr. 21, 08 Kino Arsenal at the Filmhaus, 2. UG www.fdk-berlin.de Accompanying book „In the talkies every Sundy night: Sound–Film–Music, 1929-1933” CD: www.duo-phon-records.de Sponsored by www.deutsche-kinemathek.de/Pressestelle T. 030/300903-820 FACTS Location Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen Filmhaus, Upper Level, Potsdamer Straße 2, 10785 Berlin Informationen Tel. +49-30/300903-0, Fax +49-30/300903-13 www.deutsche-kinemathek.de Publication Catalogue incl. Audio-CD „In the talkies every Sundy night: Sound–Film–Music, 1929-1933, Edition Museum 18,90 € Opening Hours Tes.-Suns. 10 a.m.-6 p.m. Thurs. 10 a.m.-8 p.m. Admission 4 Euro / 3 Euro reduced 6 Euro / 4,50 Euro red. incl. Permanent Exhibitions 3 Euro School class per child 12 Euro Family ticket (2 Ad. 2 Child.) 6 Euro small Family ticket (1 Ad. With children) Public Transportation U-/S-Bahn Potsdamer Platz, Bus M41, 148, 200 Guided Tours »FührungsNetz«: T +49-30/24749-888 Area 450 Quadratmeter Exhibits ca. 230 Idea and Direction Rainer Rother Project director Peter Mänz Curators team Peter Jammerthal, Peter Mänz, Vera Thomas, Nils Warnecke Special Consultation Ursula Breymayer, Judith