Gesnerus 2020-2.Indb

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Life and Times Of'asperger's Syndrome': a Bakhtinian Analysis Of

The life and times of ‘Asperger’s Syndrome’: A Bakhtinian analysis of discourses and identities in sociocultural context Kim Davies Bachelor of Education (Honours 1st Class) (UQ) Graduate Diploma of Teaching (Primary) (QUT) Bachelor of Social Work (UQ) A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at The University of Queensland in 2015 The School of Education 1 Abstract This thesis is an examination of the sociocultural history of ‘Asperger’s Syndrome’ in a Global North context. I use Bakhtin’s theories (1919-21; 1922-24/1977-78; 1929a; 1929b; 1935; 1936-38; 1961; 1968; 1970; 1973), specifically of language and subjectivity, to analyse several different but interconnected cultural artefacts that relate to ‘Asperger’s Syndrome’ and exemplify its discursive construction at significant points in its history, dealt with chronologically. These sociocultural artefacts are various but include the transcript of a diagnostic interview which resulted in the diagnosis of a young boy with ‘Asperger’s Syndrome’; discussion board posts to an Asperger’s Syndrome community website; the carnivalistic treatment of ‘neurotypicality’ at the parodic website The Institute for the Study of the Neurologically Typical as well as media statements from the American Psychiatric Association in 2013 announcing the removal of Asperger’s Syndrome from the latest edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5 (APA, 2013). One advantage of a Bakhtinian framework is that it ties the personal and the sociocultural together, as inextricable and necessarily co-constitutive. In this way, the various cultural artefacts are examined to shed light on ‘Asperger’s Syndrome’ at both personal and sociocultural levels, simultaneously. -

Gruson-Wood Julia F 2018 Phd.Pdf (1.393Mb)

‘I’M A JUGGLING ROBOT:’ AN ETHNOGRAPHY OF THE ORGANIZATION AND CULTURE OF AUTISM-BASED APPLIED BEHAVIOUR THERAPIES IN ONTARIO, CANADA JULIA GRUSON-WOOD A DISSERTATION SUBMITTED TO THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY GRADUATE PROGAM IN SCIENCE AND TECHNOLOGY STUDIES YORK UNIVERSITY, ONTARIO AUGUST 2018 © Julia F Gruson-Wood 2018 ABSTRACT This dissertation is an ethnographic study of the culture, social organization, and everyday practices of providers and recipients of autism-based applied behavior therapies in Ontario, Canada. Autism-based applied behavior therapies are highly controversial evidence-based autism interventions that have become the standard of care, and the only guaranteed-funded services, for autistic people in this province. These therapies are provided by teachers in public autism classrooms, by parents in the home, and by personal support workers in group homes with autistic residents. The lives of many autistic people in this province, whether at school, in the home, or the community, are structured through completing behaviour therapy activities. The growing voices that resist and proliferate applied behaviour therapies, highlight the importance of critical scholarly attention to these therapies. This dissertation is situated within the fields of science studies, medical anthropology, and critical autism studies, and focuses on the experiences and practices of providers. Learning about what providers do, and how they make sense of what they do, helps to understand the professional culture in which they work, and the complex forces of power that govern both their activities and the everyday lives of autistic people in this province. -

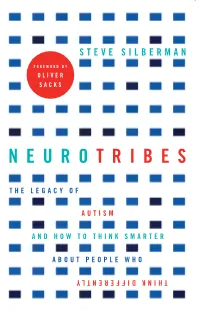

Neuro Tribes

NEURO SMARTER ABOUT PEOPLE WHO THE LEGACY OF ‘NeuroTribes is a sweeping and penetrating history, presented with a rare sympathy and sensitivity . it will change how you think of autism.’—From the foreword by Oliver Sacks STEVE SILBERMAN What is autism: a devastating developmental disorder, a lifelong FOREWORD BY disability, or a naturally occurring form of cognitive difference akin AUTISM to certain forms of genius? In truth, it is all of these things and more OLIVER —and the future of our society depends on our understanding it. TRIBES SACKS Following on from his ground breaking article ‘The Geek Syndrome’, AND HOW TO THINK Wired reporter Steve Silberman unearths the secret history of autism, THINK DIFFERENTLY long suppressed by the same clinicians who became famous for identifying it, and discovers why the number of diagnoses has soared in recent years. Going back to the earliest autism research and chronicling the brave and lonely journey of autistic people and their families through the decades, Silberman provides long-sought solutions to the autism puzzle, while mapping out a path towards a more humane world in which people with learning differences have access to the resources they need to live happier and more meaningful lives. NEUROTRIBES He reveals the untold story of Hans Asperger, whose ‘little professors’ STEVE SILBERMAN were targeted by the darkest social-engineering experiment in human history; exposes the covert campaign by child psychiatrist Leo Kanner THE LEGACY OF to suppress knowledge of the autism spectrum for fifty years; and casts light on the growing movement of ‘neurodiversity’ activists seeking respect, accommodations in the workplace and education, and the right to self-determination for those with cognitive differences. -

Becoming Autistic: How Do Late Diagnosed Autistic People

Becoming Autistic: How do Late Diagnosed Autistic People Assigned Female at Birth Understand, Discuss and Create their Gender Identity through the Discourses of Autism? Emily Violet Maddox Submitted in accordance with the requirements for the degree of Master of Philosophy The University of Leeds School of Sociology and Social Policy September 2019 1 Table of Contents ACKNOWLEDGEMENTS ................................................................................................................................... 5 ABSTRACT ....................................................................................................................................................... 6 ABBREVIATIONS ............................................................................................................................................. 7 CHAPTER ONE ................................................................................................................................................. 8 INTRODUCTION .............................................................................................................................................. 8 1.1 RESEARCH OBJECTIVES ........................................................................................................................................ 8 1.2 TERMINOLOGY ................................................................................................................................................ 14 1.3 OUTLINE OF CHAPTERS .................................................................................................................................... -

April 2011 Issue As I Knew That Kim Pittaway, Who Did This Article Also About Adam and Myself, Also Wrote an Article About Michelle

6/26/2019 Estée Klar Estée Klar - Page 14 of 32 - My autistic son and I explore issues and meanings of autism in our lives Estée Klar Home Bio Lectures/Events Published Articles/Papers Books Contact Me Media Youtube Autistic Wandering and the DSM Filed Under (Activism, autism, Autism Spectrum and Diagnosis, Discrimination) by Estee on 04-04-2011 Recently, the CDC proposed a separate criteria for wandering in autism. You can find the PDF here. I have received permission from the Autism National Committee (AUTCOM) to make this letter available to readers in response to the proposal: Dear Ms. Pickett: We are writing as a coalition of organizations representing a wide variety of different constituents in the disabilities field. We include organizations run by people with disabilities as well as those run by parents, other family members, professionals, providers and many others. Our coalition also includes groups representing a wide array of different kinds of disability categories, including developmental disabilities, mental health conditions, physical disabilities and sensory disabilities. We are writing to express our profound concern about the proposed ICD-9-CM code for wandering discussed at the last meeting of the ICD Coordination and Maintenance Committee on March 9th-10th. While wandering behavior leading to injury and death represents an important and legitimate safety issue for the disability community, we are concerned that the proposal put forward by CDC’s National Center for Birth Defects and Developmental Disabilities (NCBDDD) is not rooted in high quality research and has significant potential unintended consequences for people with disabilities and family members. -

Neurodiversity: Accepting Autistic Difference

Accepted version. Published in Learning Disability Practice, May 2013 | Volume 16 | Number 4, p. 32-37. Neurodiversity: accepting autistic difference Thomas Owren1 and Trude Stenhammer2 Abstract ‘Insider’ descriptions of living with autism in a world where most people are not autistic may at the same time inform and challenge a professional approach to what can be termed as ‘autistic behaviour’. This article draws on the perspectives of the ‘neurodiversity’ movement, people who themselves have diagnoses on the autistic spectrum but reject that autism is a disorder, choosing instead to fight for their right to be autistic. The authors include a case study to explore how such descriptions and perspectives can be applied to services supporting an autistic service user. They conclude that, regardless of whether autism is seen as a difference or a disorder, care staff providing services to autistic service users may need to examine their assumptions carefully if they are to avoid discriminatory practices. Introduction Autism, including Asperger syndrome, is generally perceived as a disorder. But over the past two decades, helped by the emergence of the internet (Sinclair 2010), autistic self-advocates have been cultivating the idea of autism as a neurological difference. Referring to this movement called the ‘autism rights’ or ‘neurodiversity’ movement, French researcher Brigitte Chamak writes: ‘If the disability movement is considered as the latest generation of social movements, the action of autistic persons can be viewed as the latest generation of the disability movements’ (Chamak 2008). British autism researcher Simon Baron-Cohen (2012) also commented in a recent talk that looking at the neurobiology of autism there is not much evidence for dysfunction, but a lot of evidence that people on the autistic spectrum are simply different. -

Download Decision

BEFORE THE OFFICE OF ADMINISTRATIVE HEARINGS STATE OF CALIFORNIA In the Consolidated Matters of: PARENT ON BEHALF OF STUDENT, OAH CASE NO. 2013080387 v. LAS VIRGENES UNIFIED SCHOOL DISTRICT, LAS VIRGENES UNIFIED SCHOOL OAH CASE NO. 2013071203 DISTRICT, v. PARENTS ON BEHALF OF STUDENT. DECISION Las Virgenes Unified School District (District) filed a Request for Due Process Hearing in OAH Case No. 2013071203 with the Office of Administrative Hearings (OAH), State of California, on July 29, 2013, naming Student. Student filed a Request for Due Process Hearing in OAH Case No. 2013080387 with OAH on August 8, 2013, naming District. OAH consolidated the matters on August 16, 2013, and ordered the 45-day timeline for issuance of the decision to be based on the date the complaint was filed in Student‟s case (OAH Case Number 2013080387). OAH continued the consolidated matter for good cause on September 6, 2013. June R. Lehrman, Administrative Law Judge (ALJ), heard this matter on October 28- 31, 2013, and November 4-6, 2013, in Calabasas, California. Jane DuBovy, Attorney at Law, and Carolina Watts, educational advocate, represented Parents and Student (collectively, Student). Student‟s mother (Mother) attended the hearing on all days. Student‟s father (Father) attended the hearing on October 28, November 4, and November 5, 2013. 1 Wesley B. Parsons and Siobhan H. Cullen, Attorneys at Law, appeared on behalf of District. Mary Schillinger, Assistant Superintendent, and Sahar Barsoum, Coordinator of Special Education, attended the hearing on all days. On the last day of hearing, a continuance was granted for the parties to file written closing arguments and the record remained open until November 20, 2013. -

The Cerebral Subject and the Challenge of Neurodiversity

BioSocieties (2009), 4, 425–445 ª London School of Economics and Political Science doi:10.1017/S1745855209990287 The Cerebral Subject and the Challenge of Neurodiversity Francisco Ortega Institute for Social Medicine, State University of Rio de Janeiro, Rua Saˇ o Francisco Xavier 524, Rio de Janeiro CEP 20550-900, Brazil E-mail: [email protected] Abstract The neurodiversity movement has so far been dominated by autistic people who believe their condition is not a disease to be treated and, if possible, cured, but rather a human specificity (like sex or race) that must be equally respected. Autistic self-advocates largely oppose groups of parents of autistic children and professionals searching for a cure for autism. This article discusses the posi- tions of the pro-cure and anti-cure groups. It also addresses the emergence of autistic cultures and various issues concerning autistic identities. It shows how identity issues are frequently linked to a ‘neurological self-awareness’ and a rejection of psychological interpretations. It argues that the preference for cerebral explanations cannot be reduced to an aversion to psychoanalysis or psychological culture. Instead, such preference must be understood within the context of the dif- fusion of neuroscientific claims beyond the laboratory and their penetration in different domains of life in contemporary biomedicalized societies. Within this framework, neuroscientific theories, prac- tices, technologies and therapies are influencing the ways we think about ourselves and relate to others, favoring forms of neurological or cerebral subjectivation. The article shows how neuroscien- tific claims are taken up in the formation of identities, as well as social and community networks. -

The Impact of a Diagnosis of Autism Spectrum Disorder on Nonmedical Treatment Options in the Learning Environment from the Perspectives of Parents and Pediatricians

St. John Fisher College Fisher Digital Publications Education Doctoral Ralph C. Wilson, Jr. School of Education 12-2017 The Impact of a Diagnosis of Autism Spectrum Disorder on Nonmedical Treatment Options in the Learning Environment from the Perspectives of Parents and Pediatricians Cecilia Scott-Croff St. John Fisher College, [email protected] Follow this and additional works at: https://fisherpub.sjfc.edu/education_etd Part of the Education Commons How has open access to Fisher Digital Publications benefited ou?y Recommended Citation Scott-Croff, Cecilia, "The Impact of a Diagnosis of Autism Spectrum Disorder on Nonmedical Treatment Options in the Learning Environment from the Perspectives of Parents and Pediatricians" (2017). Education Doctoral. Paper 341. Please note that the Recommended Citation provides general citation information and may not be appropriate for your discipline. To receive help in creating a citation based on your discipline, please visit http://libguides.sjfc.edu/citations. This document is posted at https://fisherpub.sjfc.edu/education_etd/341 and is brought to you for free and open access by Fisher Digital Publications at St. John Fisher College. For more information, please contact [email protected]. The Impact of a Diagnosis of Autism Spectrum Disorder on Nonmedical Treatment Options in the Learning Environment from the Perspectives of Parents and Pediatricians Abstract The purpose of this qualitative study was to identify the impact of a diagnosis of autism spectrum disorder on treatment options available, within the learning environment, at the onset of a diagnosis of autism spectrum disorder (ASD) from the perspective of parents and pediatricians. Utilizing a qualitative methodology to identify codes, themes, and sub-themes through semi-structured interviews, the research captures the lived experiences of five parents with children on the autism spectrum and five pediatricians who cared for those children and families. -

Introduction

Volume 1. No. 1 Introduction. October 17, 2012 By Larry Arnold. Introduction. By Larry Arnold In ‘Hopi Culture and a Matter of Representation,’ Lomayumtewa Ishii[1] describes the excessive preoccupation of North American academic ethnology and anthropology with the Hopi tribe to the extent that the representation of ’hopiland‘, as he describes it, has resulted in a cultural archive (citing Said) that maintains and continues to perpetuate an ‘intellectual colonisation’ over the Hopi people. As editor of this journal, I cannot help but see the parallels with the scientific, and more recently, the disability studies world’s preoccupation with autism, to the extent that in order to maintain our own academic credibility We find ourselves having to to cite outside “ethnographers” to validate ideas that had originally been introduced to this discussion by the autochthonous autistic community itself. It is with this background in mind that ‘Autonomy’ has been set up by a small group of autistic academics under the auspices of the Autreach Press, an organisation formed for the purpose, which subscribes to the general principles of the Autreach[2] group of autonomous organisations who share the common aim of promoting greater autistic autonomy, hence the title of this journal. Introduction. Indeed this mirrors the experience that Sinclair[3] has described with the establishment of the Autism Network International (ANI) after the experiences of attending various academic conferences and meeting other autistic people, hearing time and again papers about them, but not written by them. Often the only role we as ‘Autists’ play on this circuit is that of the subjects of research, either as volunteers or unwittingly when our autobiographic materials and many web sites and forums have been trawled by ethnographers and ethnomethodologists searching for readily available material. -

The Joy of Autism: Part 2

However, even autistic individuals who are profoundly disabled eventually gain the ability to communicate effectively, and to learn, and to reason about their behaviour and about effective ways to exercise control over their environment, their unique individual aspects of autism that go beyond the physiology of autism and the source of the profound intrinsic disabilities will come to light. These aspects of autism involve how they think, how they feel, how they express their sensory preferences and aesthetic sensibilities, and how they experience the world around them. Those aspects of individuality must be accorded the same degree of respect and the same validity of meaning as they would be in a non autistic individual rather than be written off, as they all too often are, as the meaningless products of a monolithically bad affliction." Based on these extremes -- the disabling factors and atypical individuality, Phil says, they are more so disabling because society devalues the atypical aspects and fails to accommodate the disabling ones. That my friends, is what we are working towards -- a place where the group we seek to "help," we listen to. We do not get offended when we are corrected by the group. We are the parents. We have a duty to listen because one day, our children may be the same people correcting others tomorrow. In closing, about assumptions, I post the article written by Ann MacDonald a few days ago in the Seattle Post Intelligencer: By ANNE MCDONALD GUEST COLUMNIST Three years ago, a 6-year-old Seattle girl called Ashley, who had severe disabilities, was, at her parents' request, given a medical treatment called "growth attenuation" to prevent her growing. -

Introduction Contents

Select Committee on Autism, Department of the Senate, Parliament House, Canberra, ACT 2600. To the Committee, Introduction My name is David Cameron Staples. I am a son, a husband, a father, a professional worker in IT, I have lived in Melbourne my whole life, and I am on the Autism spectrum. Or, as we autists tend to prefer, I am “autistic”. Since I received my Asperger’s Syndrome diagnosis in 2010 at the age of 37, I have been reconciling myself with this new revealed identity, relearning how to better manage myself and my relations with others, and, over the last few years, attempting to advance the cause of Autism advocacy and access in my workplace at the University of Melbourne. Please note that what follows is based on my own experience and understanding. I am not a researcher (although I do make an effort to stay abreast of the research), and I do not speak for the University of Melbourne. I speak as an advocate for myself, and for my autistic kin, including those who aren’t so lucky as to be able to speak on their own behalf, easily or at all. I have tried to highlight key points below by bolding the main point and applying callout marks in the margins, as in this paragraph. I would make more recommendations for where to go next, but I think the main problem is that either we still don’t understand the question well enough yet, or else that it’s blindingly obvious what the answer is, but no-one’s done anything to implement it yet.