Universitat De Valencia Facultad De Ciencias Biologicas Tesis

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Checklist of the Australian Cirripedia

AUSTRALIAN MUSEUM SCIENTIFIC PUBLICATIONS Jones, D. S., J. T. Anderson and D. T. Anderson, 1990. Checklist of the Australian Cirripedia. Technical Reports of the Australian Museum 3: 1–38. [24 August 1990]. doi:10.3853/j.1031-8062.3.1990.76 ISSN 1031-8062 Published by the Australian Museum, Sydney naturenature cultureculture discover discover AustralianAustralian Museum Museum science science is is freely freely accessible accessible online online at at www.australianmuseum.net.au/publications/www.australianmuseum.net.au/publications/ 66 CollegeCollege Street,Street, SydneySydney NSWNSW 2010,2010, AustraliaAustralia ISSN 1031-8062 ISBN 0 7305 7fJ3S 7 Checklist of the Australian Cirripedia D.S. Jones. J.T. Anderson & D.l: Anderson Technical Reports of the AustTalfan Museum Number 3 Technical Reports of the Australian Museum (1990) No. 3 ISSN 1031-8062 Checklist of the Australian Cirripedia D.S. JONES', J.T. ANDERSON*& D.T. AND ER SON^ 'Department of Aquatic Invertebrates. Western Australian Museum, Francis Street. Perth. WA 6000, Australia 2School of Biological Sciences, University of Sydney, Sydney. NSW 2006, Australia ABSTRACT. The occurrence and distribution of thoracican and acrothoracican barnacles in Australian waters are listed for the first time since Darwin (1854). The list comprises 204 species. Depth data and museum collection data (for Australian museums) are given for each species. Geographical occurrence is also listed by area and depth (littoral, neuston, sublittoral or deep). Australian contributions to the biology of Australian cimpedes are summarised in an appendix. All listings are indexed by genus and species. JONES. D.S.. J.T. ANDERSON & D.T. ANDERSON,1990. Checklist of the Australian Cirripedia. -

University of Cape Town

The copyright of this thesis vests in the author. No quotation from it or information derived from it is to be published without full acknowledgementTown of the source. The thesis is to be used for private study or non- commercial research purposes only. Cape Published by the University ofof Cape Town (UCT) in terms of the non-exclusive license granted to UCT by the author. University Taxonomy, Systematics and Biogeography of South African Cirripedia (Thoracica) Aiden Biccard Town A thesis submitted in fulfilment of the degreeCape of Master of Science in the Department of Zoology, Faculty of Science, University of Cape Town Supervisor Prof. Charles L. Griffiths University 1 Town “and whatever the man called every livingCape creature, that was its name.” - Genesis 2:19 of University 2 Plagiarism declaration This dissertation documents the results of original research carried out at the Marine Biology Research Centre, Zoology Department, University of Cape Town. This work has not been submitted for a degree at any other university and any assistance I received is fully acknowledged. The following paper is included in Appendix B for consideration by the examiner. As a supervisor of the project undertaken by T. O. Whitehead, I participated in all of the field work and laboratory work involved for the identification of specimens and played a role in the conceptualisation of the project. Figure 1 was compiled by me. Town Whitehead, T. O., Biccard, A. and Griffiths, C. L., 2011. South African pelagic goose barnacles (Cirripedia, Thoracica): substratum preferences and influences of plastic debris on abundance and distribution. Crustaceana, 84(5-6): 635-649. -

STALKED BARNACLES CONCHODERMA AURITUM on an ELEPHANT SEAL: OCCURRENCE of ELEPHANT SEALS on SOUTH AFRICAN COAST Division of Seq F

STALKED BARNACLES CONCHODERMA AURITUM ON AN ELEPHANT SEAL: OCCURRENCE OF ELEPHANT SEALS ON SOUTH AFRICAN COAST PIITER B. BEST Division of SeQ Fisheries, Cape Town On January 26th, 1969, an elephant seal Mirounga leonina came ashore at Sandbaai near Hermanus, Cape Province, and was photographed by Mr. Emile Boonzaier. Because of the subdued ~haviour of this animal Mr. Boonzaier was able to take several close-up pictures, and when. these were shown to the author it was obvious that the animal (a sub-adult male estimated to be 12 feet long) was extensively infested with the stalked barnacle Conchoderma (Fig. I). Combining head-on and side views of the animal it was estimated that there were at least 116 individuals present, the majority being found on the shoulders and neck but some also being scattered over the back and flanks. A close-up view of the head included five of the barnacles, and clearly showed the conspicuous ear-like appendages that are characteristic of Conchoderma auritum. ( C. auritum is commonly found attached to shells of the sessile barnacle Coronula parasitic on whales, or directly to cetacean teeth, and is less commonly found on baleen (Clarke 1966). In this connection it is of interest to note that the author has observed several large speci . ) mens of this stalked barnacle attached to the tusk-like teeth of two mature male Mesoplodon 0 1 0 layardi, one stranded at Hout Bay on April 23.rd, 1965, and the other stranded at Fish River 2 d Point, East London, on April 9th, 1968. Other recorded attachment sites are ships' hulls e t a and buoys (Nilsson-Cantell 1930), while reports of the species being attached to fish seem to d ( be confined to Dr. -

Ordens Lepadiformes, Scalpelliformes, Verruciformes E Balaniformes

Revista IDE@ - SEA, nº 99B (30-06-2015): 1–12. ISSN 2386-7183 1 Ibero Diversidad Entomológica @ccesible www.sea-entomologia.org/IDE@ Órdenes Lepadiformes, Scalpelliformes, Clase: Thecostraca Manual Verruciformes y Balaniformes Versión en español CLASSE THECOSTRACA: SUBCLASSE CIRRIPEDIA: SUPERORDEM THORACICA: Ordens Lepadiformes, Scalpelliformes, Verruciformes e Balaniformes Teresa Cruz1,2, Joana N. Fernandes1, Robert J. Van Syoc3 & William A. Newman4 1 MARE – Marine and Environmental Sciences Center, Laboratório de Ciências do Mar, Universidade de Évora, Apartado 190, 7521-903 Sines, Portugal. 2 Departamento de Biologia, Escola de Ciências e Tecnologia, Universidade de Évora, Évora, Portugal. 3 California Academy of Sciences, 55 Music Concourse Drive, San Francisco, CA 94118, USA. 4 Scripps Institution of Oceanography, University of California San Diego, La Jolla CA 92093, USA. [email protected] 1. Breve definição do grupo e principais características diagnosticantes A superordem Thoracica pertence à classe Thecostraca e à subclasse Cirripedia (cirri / cirros - apêndices torácicos modificados). Os cirrípedes (“barnacles” em inglês) são crustáceos cujos adultos são geralmente sésseis e vivem fixos a um substrato duro ou a outros organismos. O corpo dos cirrípedes é envolvido por uma carapaça (manto) que na maioria das formas segrega uma concha calcária, o que levou, no século XIX, à sua identificação incorreta como moluscos. Os cirrípedes também incluem as superordens Acrothoracica (“burrowing barnacles”, vivem em buracos de substrato calcário e têm os apêndices torácicos localizados na extremidade do tórax) e Rhizocephala (parasitas muito modificados, sem apêndices torácicos), podendo os Thoracica (apêndices torácicos presentes ao longo de um tórax bem desenvolvido) ser considerados como a superordem mais importante dos Cirripedia por serem o grupo mais diversificado, abundante e conspícuo, já tendo sido designados como os verdadeiros cirrípedes (“true barnacles”) (Newman & Abbott, 1980). -

Phylum Arthropoda Latreille, 1829 Subphylum Crustacea Brünnich, 1772 Class Maxillopoda Dahl, 1956 Subclass Thecostraca Gruvel, 1905

Checklist of the Barnacles of British Columbia (Updated November 2016) by Aaron Baldwin E-mail [email protected] The following list is compiled from several sources but is based upon Ira Cornwall's excellent guide, The Barnacles of British Columbia (1969). The species composition of Cornwall's acorn and gooseneck barnacles remains the same; I updated the taxonomy to reflect a more current understanding of this group. I also added the rhizocephalan barnacles to the list. The latter group remains poorly understood and awaits further study. Rhizocephalans are internal parasites of decapod crustaceans that produce external sacs which bear their larvae. It is likely that genetic research will reveal cryptic species and increase the diversity of this fascinating group. The taxonomy follows Martin and Davis (2001) and the Integrated Taxonomic Information System (www.itis.gov). ITIS appears to be consistent with the most recent taxonomic papers so I included some nomenclature changes without independent verification in those cases where I did not have access to the primary literature. I want to thank Melissa Frey of the Royal BC Museum for submitting some additional records not on an earlier version of this list. Phylum Arthropoda Latreille, 1829 Subphylum Crustacea Brünnich, 1772 Class Maxillopoda Dahl, 1956 Subclass Thecostraca Gruvel, 1905 Infraclass Cirripedia Burmeister, 1834 Superorder Thoracica Darwin, 1854 Order Pedunculata Lamarck, 1818 Suborder Scalpellomorpha Newman, 1987 Family Pollicipedidae Leach, 1817 Genus Pollicipes Leach, -

A Synopsis of the Literature on the Turtle Barnacles (Cirripedia: Balanomorpha: Coronuloidea) 1758-2007

EPIBIONT RESEARCH COOPERATIVE SPECIAL PUBLICATION NO. 1 (ERC-SP1) A SYNOPSIS OF THE LITERATURE ON THE TURTLE BARNACLES (CIRRIPEDIA: BALANOMORPHA: CORONULOIDEA) 1758-2007 COMPILED BY: THE EPIBIONT RESEARCH COOPERATIVE ©2007 CURRENT MEMBERS OF THE EPIBIONT RESEARCH COOPERATIVE ARNOLD ROSS (founder)† GEORGE H. BALAZS Scripps Institution of Oceanography NOAA, NMFS Marine Biology Research Division Pacific Islands Fisheries Science Center LaJolla, California 92093-0202 USA 2570 Dole Street †deceased Honolulu, Hawaii 96822 USA [email protected] MICHAEL G. FRICK Assistant Director/Research Coordinator THEODORA PINOU Caretta Research Project Assistant Professor 9 Sandy Creek Court Secondary Science Education Savannah, Georgia 31406 USA Coordinator [email protected] Department of Biological & 912 308-8072 Environmental Sciences Western Connecticut State University JOHN D. ZARDUS 181 White Street Assistant Professor Danbury, Connecticut 06810 USA The Citadel [email protected] Department of Biology 203 837-8793 171 Moultrie Street Charleston, South Carolina 29407 USA ERIC A. LAZO-WASEM [email protected] Division of Invertebrate Zoology 843 953-7511 Peabody Museum of Natural History Yale University JOSEPH B. PFALLER P.O. Box 208118 Florida State University New Haven, Connecticut 06520 USA Department of Biological Sciences [email protected] Conradi Building Tallahassee, Florida 32306 USA CHRIS LENER [email protected] Lower School Science Specialist 850 644-6214 Wooster School 91 Miry Brook Road LUCIANA ALONSO Danbury, Connecticut 06810 USA Universidad de Buenos Aires/Karumbé [email protected] H. Quintana 3502 203 830-3996 Olivos, Buenos Aires 1636 Argentina [email protected] KRISTINA L. WILLIAMS 0054-11-4790-1113 Director Caretta Research Project P.O. -

Synopsis of the Biological Data on the Leatherback Sea Turtle (Dermochelys Coriacea)

U.S. Fish & Wildlife Service Synopsis of the Biological Data on the Leatherback Sea Turtle (Dermochelys coriacea) Biological Technical Publication BTP-R4015-2012 Guillaume Feuillet U.S. Fish & Wildlife Service Synopsis of the Biological Data on the Leatherback Sea Turtle (Dermochelys coriacea) Biological Technical Publication BTP-R4015-2012 Karen L. Eckert 1 Bryan P. Wallace 2 John G. Frazier 3 Scott A. Eckert 4 Peter C.H. Pritchard 5 1 Wider Caribbean Sea Turtle Conservation Network, Ballwin, MO 2 Conservation International, Arlington, VA 3 Smithsonian Institution, Front Royal, VA 4 Principia College, Elsah, IL 5 Chelonian Research Institute, Oviedo, FL Author Contact Information: Recommended citation: Eckert, K.L., B.P. Wallace, J.G. Frazier, S.A. Eckert, Karen L. Eckert, Ph.D. and P.C.H. Pritchard. 2012. Synopsis of the biological Wider Caribbean Sea Turtle Conservation Network data on the leatherback sea turtle (Dermochelys (WIDECAST) coriacea). U.S. Department of Interior, Fish and 1348 Rusticview Drive Wildlife Service, Biological Technical Publication Ballwin, Missouri 63011 BTP-R4015-2012, Washington, D.C. Phone: (314) 954-8571 E-mail: [email protected] For additional copies or information, contact: Sandra L. MacPherson Bryan P. Wallace, Ph.D. National Sea Turtle Coordinator Sea Turtle Flagship Program U.S. Fish and Wildlife Service Conservation International 7915 Baymeadows Way, Ste 200 2011 Crystal Drive Jacksonville, Florida 32256 Suite 500 Phone: (904) 731-3336 Arlington, Virginia 22202 E-mail: [email protected] Phone: (703) 341-2663 E-mail: [email protected] Series Senior Technical Editor: Stephanie L. Jones John (Jack) G. Frazier, Ph.D. Nongame Migratory Bird Coordinator Smithsonian Conservation Biology Institute U.S. -

Of the University of Florence. Xxiii

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Florence Research Atti Soc. tosc. Sci. nat., Mem., Serie B, 113 (2006) pagg. 1-11 G. INNOCENTI (*) COLLECTIONS OF THE NATURAL HISTORY MUSEUM, ZOOLOGICAL SECTION «LA SPECOLA» OF THE UNIVERSITY OF FLORENCE. XXIII. CRUSTACEA, CLASS MAXILLOPODA, SUBCLASS THECOSTRACA, INFRACLASS CIRRIPEDIA Abstract - A list of 4018 specimens of Cirripedia (4 orders, Most of our Cirripedia Verrucomorpha and Bal- 15 families, 28 genera, 59 species) preserved in the Zoologi- anomorpha were studied between 1938 and 1941 by cal Section «La Specola» of the Natural History Museum of the Hungarian Gabor von Kolosváry, a specialist at the the University of Florence is given. Budapest Natural History Museum, and later a profes- sor at the University of Szeged. He bequeathed his Key words - Maxillopoda, Thecostraca, Cirripedia, Thoraci- ca, Rhizocephala, systematics, collections. Crustacean collection to the Budapest Natural History Museum (István Matskási and Laszlo Forro, pers. Riassunto - Cataloghi del Museo di Storia Naturale dell’U- comm.; Kolosváry, 1941). There are several discrepan- niversità di Firenze, Sezione di Zoologia «La Specola». cies in Kolosváry’s list of our species, some caused by XXIII. Crustacea, Classe Maxillopoda, Sottoclasse Theco- his error in reading the old labels. Moreover, a new straca, Infraclasse Cirripedia. Sono elencati 4018 esemplari species from the East Indies – described by Kolosváry del phylum Crustacea, Classe Maxillopoda, Sottoclasse The- as Balanus orcuttiformis and previously by Targioni costraca, Infraclasse Cirripedia (4 ordini, 15 famiglie, 28 Tozzetti as Balanus declivis – is missing. This species generi, 59 specie) conservati nelle collezioni della sezione di is not listed in any checklists of the known Bal- Zoologia «La Specola» del Museo di Storia Naturale dell’U- anomorpha species, with the exception of Newman & niversità di Firenze. -

Irish Biodiversity: a Taxonomic Inventory of Fauna

Irish Biodiversity: a taxonomic inventory of fauna Irish Wildlife Manual No. 38 Irish Biodiversity: a taxonomic inventory of fauna S. E. Ferriss, K. G. Smith, and T. P. Inskipp (editors) Citations: Ferriss, S. E., Smith K. G., & Inskipp T. P. (eds.) Irish Biodiversity: a taxonomic inventory of fauna. Irish Wildlife Manuals, No. 38. National Parks and Wildlife Service, Department of Environment, Heritage and Local Government, Dublin, Ireland. Section author (2009) Section title . In: Ferriss, S. E., Smith K. G., & Inskipp T. P. (eds.) Irish Biodiversity: a taxonomic inventory of fauna. Irish Wildlife Manuals, No. 38. National Parks and Wildlife Service, Department of Environment, Heritage and Local Government, Dublin, Ireland. Cover photos: © Kevin G. Smith and Sarah E. Ferriss Irish Wildlife Manuals Series Editors: N. Kingston and F. Marnell © National Parks and Wildlife Service 2009 ISSN 1393 - 6670 Inventory of Irish fauna ____________________ TABLE OF CONTENTS Executive Summary.............................................................................................................................................1 Acknowledgements.............................................................................................................................................2 Introduction ..........................................................................................................................................................3 Methodology........................................................................................................................................................................3 -

This Paper Not to Be Cited Without Prior Reference to the Author

This paper not to be cited without prior reference to the author ICES C.M. l985/N:9 Marine Mammal Committee First record of gooseneck barnacles (Conchoderma auritum) on a minke.whale (Balaenoptera acytorostrata) by Ivar Christensen Institute of Marine Research, Directorate of Fisheries P.O.Box 1870, N-5011 Nordnes-Bergen, Norway ! i! ABSTRACT Clusters of a stalked barnacle, readily identified as Conchoderma auritum, were found attached to both damaged and complete baleen plates of a male minke whale caught off the coast of East Greenland on 16 July 1984. No previous record is known of goose neck barnacles on minke whales. 2 INTRODUCTION There is a relatively low number of ectoporasites on whales belonging to the family Balaenopteridae, and with exception of the humpback whales, the infection rate is very low. The term ectoparasites is strictly speaking not correct for some of the species classified as epizootic on whales, as the whale act more like a buoy on which some specialized animals are hitch-hiking (commensalism}. Most of these whale hitch-hiking animals belong to the order Crustacea. The geographical distribution of a commensal depends on the host animal's migration. Although the gooseneck or rabbit-eared barnacle (Conchoderma auritum) is recorded regularly in the northern North Atlantic, it does not belong to the endemic fauna of this area. MATERIAL During the period 1972-1984 a total of 1317 minke whales have been examined in the North Atlantic by the staff of the Institute of Marine Research in Bergen. In addition to general biological examination and sampling, the occurence of epizootics was also recorded. -

PHYLUM ARTHROPODA: Subphylum Crustacea: Class Maxillipoda

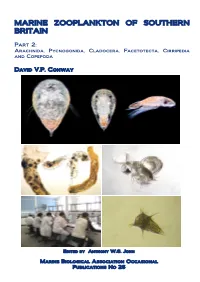

MARINE ZOOPLANKTON OF SOUTHERN BRITAIN Part 2: Arachnida, Pycnogonida, Cladocera, Facetotecta, Cirripedia and Copepoda David V.P. Conway Edited by Anthony W.G. John Marine Biological Association Occasional Publications0 No 26 1 MARINE ZOOPLANKTON OF SOUTHERN BRITAIN Part 2: Arachnida, Pycnogonida, Cladocera, Facetotecta, Cirripedia and Copepoda David V.P. Conway Marine Biological Association, Plymouth, UK Edited by Anthony W.G. John Marine Biological Association of the United Kingdom Occasional Publications No 26 Front cover from top, left to right: Two types of facetotectan nauplii and a cyprid stage from Plymouth (Image: R. Kirby); Larval turbot (Scophthalmus maximus) faeces containing skeletons of the copepod Pseudocalanus elongatus, their undigested eggs and lipid droplets; The cladoceran Podon intermedius; Zooplankton identification course in MBA Resource Centre; Nauplius stage of parasitic barnacle, Peltogaster paguri. 2 Citation Conway, D.V.P. (2012). Marine zooplankton of southern Britain. Part 2: Arachnida, Pycnogonida, Cladocera, Facetotecta, Cirripedia and Copepoda (ed. A.W.G. John). Occasional Publications. Marine Biological Association of the United Kingdom, No 26 Plymouth, United Kingdom 163 pp. Electronic copies This guide is available for free download, from the National Marine Biological Library website - http://www.mba.ac.uk/NMBL/ from the “Download Occasional Publications of the MBA” section. © 2012 by the Marine Biological Association of the United Kingdom. No part of this publication should be reproduced in any form without consulting the author. ISSN 02602784 This publication has been prepared as accurately as possible, but suggestions or corrections that could be included in any revisions would be gratefully received. [email protected] 3 Preface The range of zooplankton species included in this series of three guides is based on those that have been recorded in the Plymouth Marine Fauna (PMF; Marine Biological Association. -

Marine Flora and Fauna of the Northeastern United States. Arthropoda: Cirripedia

425 NOAA Technical Report NMFS Circular 425 Marine Flora and Fauna of the Northeastern United States. Arthropoda: Cirripedia Victor A. Zullo April 1979 u.s. DEPARTMENT OF COMMERCE National Oceanic and Atmospheric Administration National Marine Fisheri es Service NOAA TECHNICAL REPORTS National Marine Fisheries Service, Circulars The major responsibilities of the :\atlOnal !'I1arine Fis heries Sen'ice (NMFS) are to monitor and assess the abundance and KeoKraph,c ri'stnhutl(ln "f rishen' resources. tn understand and predict Ouctuat ions in the quant Ity and distribut ion of these resources. and to establish le\'els It,r optimum lise of the resources :\\IFS is also charged wtlh the d~ \'e l o pment and implementation of policies for mana~ing national fishln~ gfllund,. de\ elopment and enforcement of domestic fisheries regulations. surveillance of foreign fishing off l 'mted States coastal waters. and the de\elopmpnt and enforcement of international rishery agreements and policies. NM FS also assists t he fishing indust r~ through market ing se" ice and et'Onomll analvsis programs. and mortgage insurance and \'essel construction subsidies. It collects. anal~·zes. and publishes statistics on \arJou:-- phases lit the industn The '\(JAA Technical Report '\;!\IFS Circular series continues a series that has been In existence since 1941 . The Circula" are technical puhlicatlf,"s "f general interest intended to aid conservation and management. Publications that review in considerable detail and at a hl~h te,hnlcallevel rertain broad areas of research appear in this series. T echnical papers onginating in economics studies and from mana~emenl in vest Igat lOns appear In the Circular senes.