Formations Pour Organiser Vos Contact : [email protected] Visites Et Balades

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Plui CCHPB Diagnostic AGURAM / Environnement

PROCÉDURE EN COURS : Élaboration du PLUi Prescription D.C.C. 11/06/ 2018 Annexes | État Initial de l’Environnement 2 PLUI CC DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS 2019 Annexes | État Initial de l’Environnement TABLE DES MATIÈRES 1. L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ________________________________________ 2 1.1. Environnement naturel _________________________________________________ 4 Le climat et le changement climatique __________________________________________4 La topographie _____________________________________________________________6 La géologie ________________________________________________________________8 Le réseau hydrographique __________________________________________________ 10 Les zones naturelles d’intérêts reconnus ______________________________________ 21 Les milieux naturels et semi-naturels _________________________________________ 30 La biodiversité remarquable ________________________________________________ 40 Les continuités écologiques _________________________________________________ 46 1.2. Environnement anthropique ____________________________________________ 59 La gestion des déchets _____________________________________________________ 59 L’eau potable et l’assainissement ____________________________________________ 61 La qualité de l’air _________________________________________________________ 70 L’énergie________________________________________________________________ 75 Les nuisances sonores _____________________________________________________ 81 Les risques naturels et anthropiques __________________________________________ -

Tribunal De BOULAY / Bureau De BOUZONVILLE

Tribunal de BOULAY / Bureau de BOUZONVILLE Registres du livre foncier COTE Commune n° de volume feuillets Observations 5Q3/ 1 ALZING 1 1 à 60 5Q3/ 2 ALZING 2 61 à 110 5Q3/ 3 ALZING 3 111 à 200 5Q3/ 4 ALZING 4 201 à 259 5Q3/ 5 ALZING 5 260 à 332 5Q3/ 6 ALZING 6 333 à 389 5Q3/ 7 ALZING 7 390 à 456 5Q3/ 8 ALZING 8 457 à 510 5Q3/ 9 ALZING 9 511 à 574 5Q3/ 10 ALZING 10 575 à 655 5Q3/ 11 ALZING 11 656 à 708 5Q3/ 12 ALZING 12 709 à 743 5Q3/ 13 ALZING Volume A de continuation 5Q3/ 14 ALZING Volume B 5Q3/ 15 ANZELING 1 1 à 58 5Q3/ 16 ANZELING 2 59 à 123 5Q3/ 17 ANZELING 3 124 à 197 5Q3/ 18 ANZELING 4 198 à 259 5Q3/ 19 ANZELING 5 260 à 306 5Q3/ 20 ANZELING 6 307 à 348 5Q3/ 21 ANZELING 7 349 à 410 5Q3/ 22 ANZELING 8 411 à 491 5Q3/ 23 ANZELING 9 492 à 565 5Q3/ 24 ANZELING Volume A de continuation 5Q3/ 25 BERVILLER 1 1 à 54 5Q3/ 26 BERVILLER 2 55 à 107 5Q3/ 27 BERVILLER 3 108 à 175 5Q3/ 28 BERVILLER 4 176 à 251 5Q3/ 29 BERVILLER 5 252 à 310 5Q3/ 30 BERVILLER 6 311 à 374 5Q3/ 31 BERVILLER 7 375 à 422 5Q3/ 32 BERVILLER 8 423 à 463 5Q3/ 33 BERVILLER 9 464 à 515 5Q3/ 34 BERVILLER 10 516 à 567 5Q3/ 35 BERVILLER 11 568 à 623 5Q3/ 36 BERVILLER 12 624 à 681 5Q3/ 37 BERVILLER 13 682 à 736 5Q3/ 38 BERVILLER 14 737 à 818 5Q3/ 39 BERVILLER 15 819 à 900 5Q3/ 40 BERVILLER 16 901 à 972 5Q3/ 41 BERVILLER Volume A de continuation 5Q3/ 42 BERVILLER Volume B de continuation 5Q3/ 43 BIBICHE 1 1 à 43 5Q3/ 44 BIBICHE 2 44 à 100 5Q3/ 45 BIBICHE 3 101 à 161 5Q3/ 46 BIBICHE 4 162 à 214 5Q3/ 47 BIBICHE 5 215 à 275 5Q3/ 48 BIBICHE 6 276 à 329 5Q3/ 49 BIBICHE 7 330 à 373 5Q3/ -

AIP SUP 238/20 FL Aéronautique 075

C TMA RAMSTEIN 1700 ASF 1 17˚ T M A 2 E L U X E M B O U R G 1 0 0 0 F L 0 9 5 Service de l’Information M 15 59 0AIP SUP 238/20 FL Aéronautique 075 e-mail : [email protected] Publication date : 17 DEC Internet : www.sia.aviation-civile.gouv.fr 1 5 2 ˚ Creation of 3 Temporary Restricted Areas (ZRT) for MIL exercises over GROSTENQUIN (FIR : Reims Subject : LFEE) F NL 80 7 5 52 With effect : From 04 JAN to 31 DEC 2021 5 166˚ Beckingen Uchtelfangen66˚ IllingenWemmetsweiler Nalbach Wiesbach Halstroff Diefflen Kaisen Schiffweiler Rehlingen-Siersburg ACTIVITY 3 Grindorff-Bizing 3 1070 Eiweiler/Saar Heiligenwald 2 Merchweiler ˚ Labach 2113 Flastroff NeunkirchenNeunk AKELU Siersburg Dillingen/Saar Saarwellingen Parachuting and MIL ACFT Dillingen/Saar 1339 Kutzhof Neunkirchen 1 Hemmersdorf 5 Saarlouis WahlschiedGöttelborn 4 1782 flying as part of a MIL regional ˚ Colmen Neunkirchen-les-Bouzonville Heusweiler 1565 Holz Friedrichsthal Schwarzenholz Quierschied exercise 5 1 1677 50 Spiesen- 24 Saarlouis Hülzweiler 0 25 T8 Fischbach- ˚ Bibiche 1188 93 -Camphausen -Elversberg 1 5 Filstroff Köllerbach Sankt 7 Z 1 EDRJ SOSAD Sulzbach 72 3 11 Rohrbach DATES9 AND TIMES OF ' 2154 Ingbert 5 11 ˚ 0 0 Schwalbach 0 1073073 SAARLOUIS ˚ 7 0 3 ˚ Bouzonville 2214 122.600 1120 800 m Riegelsberg ACTIVITY 6 Dudweiler Neuweiler 1656 From MON to FRI except public SIV 2.2 STRASBOURG Villing8019 Püttlingen Freistroff Alzing 1143 SAARBRUCKEN 6 FL 075 - FL 125 5 1486 1624 Altforweiler 3 1 HOL 6 1 V 1315 STRASBOURG Info 4000 0 3 L 00 04 F ˚ Holling 134.575 R 163 B Q Völklingen 1214 760 Anzelingzeling Brettnach OCHEY Info. -

BIBLIOGRAPHIE Les Livres

BIBLIOGRAPHIE Les livres Histoire, économie et société BRAUDEL (Fernand), L'identité de la France - 1. Espace et histoire, Paris, Arthaud-Flammarion, 1986, 368 p., cartes. Dans ce premier volume, posthume, d'une somme prévue en quatre (et dont malheureusement seul le suivant pourra encore paraître), le maître, récemment disparu, envisage de quelle manière le devenir des villes et des terroirs est conditionné par la géographie, les contraintes économiques, les vicissitudes historiques, voire préhistoriques. Sa synthèse est illustrée de nombreuses études de cas, parmi lesquels, aux pages 300-316, Metz et la frontière du Nord-Est (G.C.). MOHR (Walter), Geschichte des Herzogtums Lothringens. Teil IV. Das Herzogtum Lothringen zwischenFra nkreich und Deutschland (14.-17. Jahrhundert), Trèves, Akademische Buchhandlung Interbook, 1986, 797 p. Professeur en retraite de l'Université de Sarrebruck et bien connu par ses nom breuses recherches sur la Lorraine du Moyen Age, M. Mohr donne ici une très riche étude sur l'histoire purement politique du duché de Lorraine, du traité de Bruges en 1301 au traité de Nimègue en 1679, telle qu'elle est exposée en raccourci dans L'Histoire de Lorraine de Robert Parisot, de 1922-25, et dans celle publiée en 1939 sous la direction d'André Gain. Après une introduction, qui est un aperçu sur le contenu (p. 1), l'auteur expose successivement l'influence de la France sur le comté de Bar et sur le duché de Lorraine de 1361 à 1431 (p. 30), la mise en danger de l'exis tence du duché de Lorraine par les ducs de Bourgogne de 1432 à 1477 (p. -

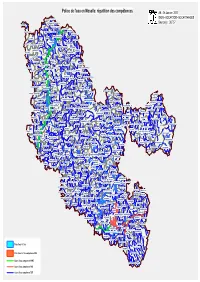

Repartitioncompetences.Pdf

Police de l'eau en Moselle: répatition des compétences AK - 06 Janvier 2011 MONDORFFMONDORFF ©IGN - BDCARTO® - BDCARTHAGE® EVRANGEEVRANGEEVRANGE PUTTELANGE-LES-THIONVILLEPUTTELANGE-LES-THIONVILLEPUTTELANGE-LES-THIONVILLE Source(s) : DDT57 REDANGEREDANGE BEYREN-LES-SIERCKBEYREN-LES-SIERCK APACHAPACH MANDERENMANDEREN AUDUN-LE-TICHEAUDUN-LE-TICHE BREISTROFF-LA-GRANDEBREISTROFF-LA-GRANDE LAUNSTROFFLAUNSTROFFLAUNSTROFF BERG-SUR-MOSELLEBERG-SUR-MOSELLE KANFENKANFEN BOUSTBOUST OTTANGEOTTANGE KANFENKANFEN WALDWISSEWALDWISSE CATTENOMCATTENOM HUNTINGHUNTING ENTRANGEENTRANGEENTRANGE CATTENOMCATTENOM AUMETZAUMETZ ENTRANGEENTRANGEENTRANGE KIRSCHNAUMENKIRSCHNAUMEN ROCHONVILLERSROCHONVILLERS KERLING-LES-SIERCKKERLING-LES-SIERCK KERLING-LES-SIERCKKERLING-LES-SIERCK HALSTROFFHALSTROFF ANGEVILLERSANGEVILLERS FLASTROFFFLASTROFFFLASTROFF BOULANGEBOULANGE MANOMMANOM LAUMESFELDLAUMESFELDLAUMESFELD BOULANGEBOULANGE OUDRENNEOUDRENNE LAUMESFELDLAUMESFELDLAUMESFELD THIONVILLETHIONVILLETHIONVILLE ELZANGEELZANGEELZANGE COLMENCOLMEN ALGRANGEALGRANGE COLMENCOLMEN YUTZYUTZYUTZ MONNERENMONNEREN FONTOYFONTOYFONTOY BUDLINGBUDLING MONNERENMONNEREN FONTOYFONTOYFONTOY KUNTZIGKUNTZIG BUDLINGBUDLING TERVILLETERVILLETERVILLE TERVILLETERVILLETERVILLE BIBICHEBIBICHE NILVANGENILVANGE DISTROFFDISTROFF BIBICHEBIBICHE DISTROFFDISTROFF GUERSTLINGGUERSTLING BUDINGBUDING KEMPLICHKEMPLICH GUERSTLINGGUERSTLING HAYANGEHAYANGE ILLANGEILLANGEILLANGEILLANGE BUDINGBUDING KEMPLICHKEMPLICH FLORANGEFLORANGEFLORANGE ILLANGEILLANGEILLANGEILLANGE LOMMERANGELOMMERANGELOMMERANGE METZERVISSEMETZERVISSE -

Decembre 2019

bULLETIN cOMMUNAL HARGARTEN-AUX-MINES N°59 - décEMbRE 2019 LE MOT DU MAIRE Mes chères concitoyennes, Mes chers concitoyens, Il a été l’instituteur de nombre d’enfants de notre commune à une époque où l’enseignant occupait un rôle central dans la vie d’un village. Notre ami Valentin LAUER s’en est allé le 24 octobre dernier. Artiste-peintre, passionné de sport, responsable associatif, il était resté présent dans la vie socioculturelle de notre commune bien après la fin de sa carrière d’enseignant. Nous ne l’oublierons pas ! oOo Comme je vous l’avais laissé entendre au mois de juin dernier, les travaux du programme de rénovation et d’extension de la mairie accusent un retard important. Nous avons été confrontés à des problèmes d’ordre technique, de délai d’approvisionnement pour certains matériaux et de synchronisation des interventions des différentes entreprises. Nous espérons que le chantier s’achèvera avant la fin du 2 ème trimestre 2020. Les services du secrétariat de mairie pourraient ainsi réintégrer les locaux au cours de l’été prochain . Le retard de l’achèvement des travaux de ce programme entrainera également le report à l’année prochaine de 2 opérations liées : l’extension du local de plonge de la salle polyvalente et le réaménagement des abords de la mairie et de l’ensemble polyvalent. oOo Les travaux de construction de la crèche multi-accueil de la CCHPB, rue des Cèdres, touchent à leur fin. Malgré des aléas de chantier qui ont retardé l’avancement des travaux ces derniers mois, la date d’ouverture de l’équipement de la communauté de communes reste fixée au mois de janvier 2020. -

Liste Alphabetique Des 225 Communes De Moselle Situees Au Nord De L’Autoroute A4 Sur La Partie Allant De Sainte Marie Aux Chenes a Freyming Merlebach

LISTE ALPHABETIQUE DES 225 COMMUNES DE MOSELLE SITUEES AU NORD DE L’AUTOROUTE A4 SUR LA PARTIE ALLANT DE SAINTE MARIE AUX CHENES A FREYMING MERLEBACH Aboncourt, Algrange, Alzing, Amneville, Angevillers, Antilly, Anzeling, Apach, Argancy, Audun-Le-Tiche, Aumetz, Ay-Sur-Moselle, Basse-Ham, Basse-Rentgen, Behren-Les- Forbach, Berg-Sur-Moselle, Bertrange, Berviller-En-Moselle, Bettange, Bettelainville,Betting, Beyren-Les-Sierck, Bibiche, Bisten-en-Lorraine, Boucheporn, Boulange, Boulay-Moselle, Bousse, Boust, Bouzonville, Breistroff-La-Grande, Brettnach, Bronvaux, Brouck, Buding, Budling, Burtoncourt, Carling,Cattenom, Chailly-Les-Ennery, Charleville-Sous-Bois, Charly-Oradour, Chateau-Rouge, Chemery-Les-Deux, Clouange, Colmen, Conde-Northen, Contz-Les-Bains, Coume, Courcelles-Chaussy, Creutzwald, Dalem, Dalstein, Denting, Diesen, Distroff, Ebersviller, Eblange, Elzange, Ennery, Entrange, Escherange, Evrange, Failly, Falck, Fameck, Fèves, Filstroff, Fixem, Flastroff, Flevy, Florange, Fontoy,Freistroff, Freyming-Merlebach, Gandrange, Gavisse, Glatigny, Gomelange, Grindorff-Bizing, Guenange, Guerstling, Guerting, Guinkirchen, Hagen, Hagondange, Hallering, Halstroff, Ham-Sous-Varsberg, Hargarten-Aux-Mines, Hauconcourt, Haute-Kontz, Havange, Hayange, Hayes, Heining-Les-Bouzonville, Helstroff, Hestroff, Hettange-Grande, Hinckange, Holling, Hombourg-Budange, Hombourg-Haut, Hunting, Illange, Inglange, Kanfen, Kedange-Sur-Canner, Kemplich, Kerling-Les-Sierck, Kirsch-Les- Sierck, Kirschnaumen, Klang, Knutange, Koenigsmacker, Kuntzig, Laumesfeld, Launstroff, -

Date Jour Férié Jour De Collecte Habituel COMMUNES DECHETS

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS PLANNING DE RATTRAPAGE DES TOURNEES 2020 Jour de collecte Date jour férié COMMUNES DECHETS Jour de collecte reporté habituel BROUCK BIONVILLE BANNAY CONDE NORTEN VARIZE MERCREDI HELSTROFF MULTIFLUX JEUDI 02/01/2020 01/01/2020 DENTING MOMERSTROFF NIEDERVISSE NARBEFONTAINE OBERVISSE FALCK VILLAGE DALEM 01/01/2020 REMERING JEUDI BOULAY zone bleue MULTIFLUX VENDREDI 03/01/2020 02/01/2020 VOLMERANGE HINCKANGE GUINKIRCHEN FALCK CITES BERVILLER ROUPELDANGE EBLANGE VENDREDI BETTANGE MULTIFLUX SAMEDI 04/01/2020 03/01/2020 GOMELANGE MERTEN CHÂTEAU COUME BOULAY zone rouge FALCK CITES BERVILLER ROUPELDANGE EBLANGE VENDREDI MULTIFLUX 10/04/2020 BETTANGE SAMEDI 11/04/2020 10/04/2020 GOMELANGE MERTEN CHÂTEAU COUME BOULAY zone rouge VOELFLING CHÂTEAU ROUGE OBERDORFF LUNDI HARGARTEN MULTIFLUX MARDI 14/04/2020 13/04/2020 OTTONVILLE TETERCHEN VELVING VALMUNSTER MERTEN VILLAGE TROMBORN MARDI VILLING MULTIFLUX MERCREDI 15/04/2020 14/04/2020 BOULAY zone verte 13/04/2020 PIBLANGE MEGANGE BROUCK BIONVILLE BANNAY CONDE NORTEN VARIZE MERCREDI HELSTROFF MULTIFLUX JEUDI 16/04/2020 15/04/2020 DENTING MOMERSTROFF NIEDERVISSE NARBEFONTAINE X:\Internet\reportOBERVISSE collecte CCHPB 2020 Jour de collecte Date jour férié COMMUNES DECHETS Jour de collecte reporté habituel FALCK VILLAGE DALEM REMERING JEUDI 16/04/2020 BOULAY zone bleue MULTIFLUX VENDREDI 17/04/2020 VOLMERANGE HINCKANGE GUINKIRCHEN FALCK CITES 13/04/2020 BERVILLER ROUPELDANGE EBLANGE VENDREDI BETTANGE MULTIFLUX SAMEDI 18/04/2020 17/04/2020 GOMELANGE -

Liste Des 217 Immatriculations D'entreprises

Liste des 217 immatriculations d'entreprises validées au Registre des Entreprises entre le 01/11/2020 et le 15/12/2020 Date Identification de l'entreprise Activité exercée Adresse Evènement(s) d'effet 3N GRAPHIQUE IMPRESSION SUR TOUT SUPPORT ROUTE DE NANCY Création d'une société avec activité 01/10/2020 SARL Creation graphique CHEMIN DES TUILERIES SIREN : 890 372 865 57200 SARREGUEMINES 4B Market SANDWICHS, PANINIS 69 RUE DE LA FOLIE Création d'une société avec activité 15/11/2020 SAS 57050 METZ SIREN : 890 123 458 A2BCREATION IMPRESSION, SERIGRAPHIE, 135 RUE DE DIESEN Création d'une société avec activité 01/07/2020 SARL MARQUAGE, GRAVURE, TRANSFERT, 57890 PORCELETTE SIREN : 887 828 804 FLOCAGE, TAMPOGRAPHIE SUR TOUS SUPPORTS ADAMY Christophe, Armand INSTALLATION/MAINTENANCE 54A RUE DE LA FRONTIERE Début d'activité non salariée 01/11/2020 Né le 29/12/1967 ELECTRIQUE 57550 MERTEN à ST AVOLD SIREN : 890 930 852 ADEL Angelo NETTOYAGE COURANT DES BATIMENTS 4 RUE DU PONT Début d'activité non salariée 30/10/2020 Né le 06/06/1989 57600 FORBACH à FORBACH SIREN : 890 541 204 AHR Nadege COIFFURE 11 IMPASSE DES LAURIERS Début d'activité non salariée 02/11/2020 Née le 28/08/1979 57600 FORBACH à FORBACH SIREN : 890 456 387 AIT KADDI Abdelhamid MACONNERIE 29D RUE ERCKMANN CHATRIAN Création PP individuelle ayant déjà exercé act. non 05/10/2020 salariée Né le 01/06/1979 57460 BEHREN LES FORBACH à HART ELMORABITIN (MAROC) SIREN : 793 357 229 AIT OUAZZOU Jordy, Amrane, Fabrice, Adrien DETAILING AUTO Detailing moto 6 ROUTE DE STRASBOURG Adjonction d'activité 03/11/2020 Né le 04/06/1995 57410 ROHRBACH LES BITCHE Entrée de champ RCS ou RM à FORBACH Suppression partielle d'activité SIREN : 804 665 453 ALI Kamel TERRASSEMENT 8 RUE DE LA FOURMI Création PP individuelle ayant déjà exercé act. -

Enquête Déplacements Portrait Houve-Pays

Publication territoriale n°7 janvier 2019 ENQUÊTE DÉPLACEMENTS SCoTAM ENQUÊTE DÉPLACEMENTS DU SCoT DE L’AGGLOMÉRATION MESSINE PORTRAIT HOUVE-PAYS BOULAGEOIS semble la mob ginons en ilité de d Ima emain I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 EDGT SCoTAM - Portrait de la Houve-Pays Boulageois - janvier 2019 Qui sont les habitants ? Un échantillon de 321 personnes et de 253 ménages enquêtés dans la Communauté de Communes du Pays Boulageois sur leurs pratiques de mobilité un jour de semaine (du lundi au vendredi). Les habitants de la Houve n’ont pas été enquêtés, la fusion de leur territoire avec la Communauté de Communes du Pays Boulageois étant postérieure à l’Enquête Déplacements (novembre 2016 -mars 2017). Les informations concernant les habitants de la Houve seront donc circonscrites au traitement des données INSEE, lorsque celles-ci peuvent être mises en perspective avec les données de l’enquête. 2,6 personnes par ménage en moyenne 47 % des personnes travaillent 44 % 23 % Nombre de personnes par 23 % ménage des personnes étudient 33 % 20 % sont retraités Dans la Houve, on compte 2,3 personnes par ménage, 26 % de personnes seules, 39 % de ménages composés de 2 personnes Vœlfling-lès- et 35 % de ménages de 3 personnes et plus (INSEE, 2013). Bouzonville Château- Villing Rouge Berviller- en-Moselle Oberdorff Rémering Tromborn Merten 2 secteurs analyses dans le Pays Boulageois Dalem Piblange Valmunster Gomelange Bettange Velving Téterchen Hargarten- F���� Éblange aux-Mines Ces 2 secteurs correspondent à des « secteurs de tirage », Mégange c’est-à-dire des zones géographiques homogènes au sein Ottonville Guinkirchen Roupeldange desquelles un échantillon représentatif de 160 résidents Coume minimum a été interrogé. -

Extraits Hargarten Livre Familles

TABLE DES MATIERES Partie Historique Préface de Jean Jacques AILLAGON ancien ministre de la culture 3 Le mot de l’auteur 5 Un Ministre de la République fils d’une Hargartenoise 7 Les dépouillements 10 Toponymie et étymologie de Hargarten 13 Les sobriquets 14 La seigneurie de Hargarten 15 Topographie de Hargarten et carte Naudin 17 La paroisse et son église 20 Les curés désservants de Hargarten 24 Les enfants de Hargarten devenus prêtres ou curés 28 Les cahiers de doléances 29 Le triste destin de Jacques SCHMITT 35 Histoire des mines de plomb et de cuivre 39 L’émigration lorraine vers le Banat 43 L’émigration lorraine vers l’Amérique 51 Histoire des Maires 56 Hargarten et le chemin de fer 61 La Reconstitution des Familles de Hargarten 75 L’échelle du temps 76 Le mode d’emploi de la généalogie 77 Le répertoire des familles de A à Z 78 L’index des patronymes 565 L’index des lieux 595 Préface M . Jean Jacques AILLAGON ancien Ministre de la Culture Paul Lauer, passionné par cette histoire locale qui donne si puissamment sa chair à l’histoire générale, a entrepris, après tant de travaux utiles à la connaissance de l’histoire de la Lorraine, un travail titanesque d’établissement des généalogies familiales du village de Hargarten-aux-Mines. Est-il besoin de préciser que je suis, à plus d’un titre, attentif à ce travail et à son exceptionnelle qualité ? Ancien professeur d’histoire et de géographie, ancien ministre de la Culture et, à ce titre, pendant deux ans, plus particulièrement garant du développement de l’activité des archives publiques, qu’elles soient communales, départementales et nationales ainsi que du sort des archives privées, je mesure à quel point un travail comme celui-ci est nécessaire. -

Concerning the Community List of Less-Favoured Farming Areas Within the Meaning of Directive the Requirements for Less-Favoured

15 . 11 . 89 Official Journal of the European Communities No L 330 / 31 COUNCIL DIRECTIVE of 23 October 1989 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( France ) ( 89 / 587 /EEC ) THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES , Whereas the three types of areas communicated to the Commission satisfy the conditions laid down in Article 3 ( 3 ), Having regard to the Treaty establishing the European ( 4 ) and ( 5 ) of Directive 75 / 268 /EEC ; whereas the first meets Economic Community , the requirements for mountain areas, the second meets the requirements for less-favoured areas in danger of Having regard to Council Directive 75 /268 /EEC of 28 April depopulation where the conservation of the countryside is 1975 on mountain and hill farming and farming in certain necessary and which are made up of farming areas which are less-favoured areas (*), as last amended by Regulation ( EEC ) homogeneous from the point of view of natural production No 797/ 85 ( 2 ), and in particular Article 2 ( 2 ) thereof, conditions , and the third meets the requirements for areas affected by specific handicaps ; Having regard to the proposal from the Commission , Whereas, according to the information provided by the Member State concerned , these areas have adequate Having regard to the opinion of the European infrastructure , Parliament ( 3 ), Whereas Council Directive 75 / 271 /EEC of 28 April 1975 HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE : concerning the Community list of less-favoured areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( 4 ), supplemented Article 1 by Directives 76 /401 / EEC ( 5 ), 76 / 631 / EEC ( 6 ), 77 /178 /EEC ( 7 ) and 86-/ 655 /EEC ( 8 ) indicates the areas of The areas situated in the French Republic which appear in the the French Republic which are less-favoured within the Annex form part ofthe Community list ofless-favoured areas meaning of Article 3 ( 3 ), ( 4 ) and ( 5 ) of Directive within the meaning of Article 3 ( 3 ), ( 4 ) and ( 5 ) of Directive 75 /268 /EEC ; 75 /268 / EEC .