Robbie Williams' Durchbruch Mit Angels

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

List of Available Videos

Artist Concert 3 Doors Down Live at the Download Festival 3 Doors Down Live At The Tabernacle 2014 30 Odd Foot Of Grunts Live at Soundstage 30 Seconds To Mars Live At Download Festival 2013 5 Seconds of Summer How Did We End Up Here? 6ft Hick Notes from the Underground A House Live on Stage A Thousand Horses Real Live Performances ABBA Arrival: The Ultimate Critical Review ABBA The Gold Singles Above And Beyond Acoustic AC/DC AC/DC - No Bull AC/DC In Performance AC/DC Live At River Plate\t AC/DC Live at the Circus Krone Acid Angels 101 A Concert - Band in Seattle Acid Angels And Big Sur 101 Episode - Band in Seattle Adam Jensen Live at Kiss FM Boston Adam Lambert Glam Nation Live Aerosmith Rock for the Rising Sun Aerosmith Videobiography After The Fire Live at the Greenbelt Against Me! Live at the Key Club: West Hollywood Aiden From Hell with Love Air Eating Sleeping Waiting and Playing Air Supply Air Supply Live in Toronto Air Supply Live in Hong Kong Akhenaton Live Aux Docks Des Sud Al Green Everything's Going To Be Alright Alabama and Friends Live at the Ryman Alain Souchon J'veux Du Live Part 2 Alanis Morissette Guitar Center Sessions Alanis Morissette Live at Montreux 2012 Alanis Morissette Live at Soundstage Albert Collins Live at Montreux Alberta Cross Live At The ATO Cabin Alejandro Fernández Confidencias Reales Alejandro Sanz El Alma al Aire en Concierto Ali Campbell Live at the Shepherds Bush Empire Alice Cooper AVO Session Alice Cooper Brutally Live Alice Cooper Good To See You Again Alice Cooper Live at Montreux Alice Cooper -

Download This List As PDF Here

QuadraphonicQuad Multichannel Engineers of 5.1 SACD, DVD-Audio and Blu-Ray Surround Discs JULY 2021 UPDATED 2021-7-16 Engineer Year Artist Title Format Notes 5.1 Production Live… Greetins From The Flow Dishwalla Services, State Abraham, Josh 2003 Staind 14 Shades of Grey DVD-A with Ryan Williams Acquah, Ebby Depeche Mode 101 Live SACD Ahern, Brian 2003 Emmylou Harris Producer’s Cut DVD-A Ainlay, Chuck David Alan David Alan DVD-A Ainlay, Chuck 2005 Dire Straits Brothers In Arms DVD-A DualDisc/SACD Ainlay, Chuck Dire Straits Alchemy Live DVD/BD-V Ainlay, Chuck Everclear So Much for the Afterglow DVD-A Ainlay, Chuck George Strait One Step at a Time DTS CD Ainlay, Chuck George Strait Honkytonkville DVD-A/SACD Ainlay, Chuck 2005 Mark Knopfler Sailing To Philadelphia DVD-A DualDisc Ainlay, Chuck 2005 Mark Knopfler Shangri La DVD-A DualDisc/SACD Ainlay, Chuck Mavericks, The Trampoline DTS CD Ainlay, Chuck Olivia Newton John Back With a Heart DTS CD Ainlay, Chuck Pacific Coast Highway Pacific Coast Highway DTS CD Ainlay, Chuck Peter Frampton Frampton Comes Alive! DVD-A/SACD Ainlay, Chuck Trisha Yearwood Where Your Road Leads DTS CD Ainlay, Chuck Vince Gill High Lonesome Sound DTS CD/DVD-A/SACD Anderson, Jim Donna Byrne Licensed to Thrill SACD Anderson, Jim Jane Ira Bloom Sixteen Sunsets BD-A 2018 Grammy Winner: Anderson, Jim 2018 Jane Ira Bloom Early Americans BD-A Best Surround Album Wild Lines: Improvising on Emily Anderson, Jim 2020 Jane Ira Bloom DSD/DXD Download Dickinson Jazz Ambassadors/Sammy Anderson, Jim The Sammy Sessions BD-A Nestico Masur/Stavanger Symphony Anderson, Jim Kverndokk: Symphonic Dances BD-A Orchestra Anderson, Jim Patricia Barber Modern Cool BD-A SACD/DSD & DXD Anderson, Jim 2020 Patricia Barber Higher with Ulrike Schwarz Download SACD/DSD & DXD Anderson, Jim 2021 Patricia Barber Clique Download Svilvay/Stavanger Symphony Anderson, Jim Mortensen: Symphony Op. -

X 7" Singles X Lps/Cds

customer name: email: RECORD STORE DAY 6/12/21 **availability subject to quantites on hand **quantity limited to 1 of each title per customer **most titles are extremely limited & will be sold on a first come, first served basis **no holds/mail order on RSD titles **no store coupons allowed on RSD titles **all items held for you from your menu must by picked up by 6PM on 6/12/21 X 7" singles Batmobile Ba-Baboon [Yellow Color] 7" Blind Boys of Alabama I Wish I Knew How it Would Feel to Be Free 7" NO STOCK Cautious Clay Prototype 3000 7" NO STOCK Czarface/MF Doom Meddle With Metal 3" Vinyl Dekker,Desmond King Of Ska: Beverley's Records Ska Singles [7"x10] 7" BOX Earle,Steve & The Dukes/Justin Townes Earle The Saint of Lost Causes 7" Goblin L'Alba Dei Morti Viventi [Zombi/Dawn of the Dead] 7" Golden Earring Twilight Zone 7" Gun Club Ruby Sessions 7" Haim feat. Taylor Swift Gasoline 7" Hu Sad But True & Wolf Totem [Picture Disc] 7" Integrity Cradle To The Grave [Blue & Black] 7" Mudhoney/Meat Puppets “Warning” / “One of These Days” 7" Richards,Keith Wicked As It Seems Live [Red Color] 7" NO STOCK Urban Renewal Project Posse Comitatvs #1: Border's Edge 7" Various Artists DJ Marky Brazil 45s Boxset 7" BOX X LPs/CDs AC/DC Through The Mists of Time [Picture Disc] 12" Air People In the City [Picture Disc] 12" Alestorm Sunset On The Golden Age [Deluxe 2LP Gold & Black Splatter] LP Alkaline Trio From Here To Infirmary LP NO STOCK Allen,Jimmie Hazy-O! 12" Animal Collective Prospect Hummer [Green & Yellow Starburst] 12" Anti-Flag 20/20 Division [Translucent -

It Takes a Village by Claudia Kirscher

Visit us online at www.libertywildlife.org Wing BA publicationEATS of Liberty Wildlife It Takes a Village by Claudia Kirscher Rather than nesting in shady cottonwoods along the quiet shores of remote rivers or mountain lakes, tucked away from human activities and interference, two bald eagle families chose the Phoenix Valley. Story Page 6 Honoring a Friend Kathleen Lang Butterfly Garden and Memorial Fund Page 4 from the director’s chair We have been in our new home for about a year. While change is always challenging, it is usually for the best, and we seem to be adjusting nicely to our new surroundings both indoors and out. I personally love our new location. flurry of activity from the community istic weather pattern that pervades our Most people who come comment on to Liberty Wildlife to SeaWorld San lives. No monsoon season disrupts how easy it is to get to once you get Diego. Many people had a hand in the life cycle of many species; abun- your bearings and a route. Visitors the rescue and ultimate release of it dant monsoons begets prosperity in have come by the thousands, either with two other lost pelican souls, who the lives of the flora and fauna of the bringing animals that they have found found themselves in the desert without southwestern deserts. or enjoying our educational activities. the comforts of home. Our lead story of urban nesting bald eagles bugles the Look for the changes, the growth, and When you find yourself on our success of a dedicated group of people the continuing expansion of the mis- grounds, a rescued piece of land who oversaw the fledging of these sion of Liberty Wildlife in the year to previously a gravel quarry, it feels urban nesters…far from the traditional come. -

Electric-Rentbook-5.Pdf

England 2 Colombia 0 Electric Rentbook Issue 5 - September 2000 Winners 2 Discs I (each) 8 Ashville Terrace, Cross Hills, Keigh/ey, West Yorkshire, 8020 7LQ. Email: e/ectric.rentbook@talk2l .com Electric Rentman: Graham Scaife Contributors: Thomas Ovens Richard Ellis Ross McMichael Printers: Dixon Target, 21-25 Main Street, Cross Hills, Keighley, West Yorkshire BD20 STX. ongratulations to Steve Jones of Camborne in CCornwall and Jonathan Oak/ey from St. Acknowledgements: Neots in Cambridgeshire. Thank you to the following good They were the lucky winners of our competition to win a signed promo copy of England 2 Colombia O. people: Highly collectable, due to the fact that it isn't going Kirsty MacColI without whom to be released commercially. this fanzine would definitely not Thank you to all the people who entered the be possible. competition, once again a terrific response, and Lisa-Jane Musselbrook at Major don't despair if you weren't a winner this time Minor Management, for her because coming up in future issues of Electric Rentbook we'll have more chances to win Kirsty continued support and help above goodies. and beyond the call of duty. Pete Glenister for taking time out The answers to the questions are as follows:- to answer my questions . I. Kirsty's first single, which was successfully covered by Tracey Ullman was They Don't Know. Teletext on Channel 4 for the 2. A New England was a cover of Billy Bragg's reviews of all issues of ER thus far. song. David Hyde for continued use of 3. -

Notre Dame Alumnus, Vol. 36, No. 05 -- August-September 1958

The Archives of The University of Notre Dame 607 Hesburgh Library Notre Dame, IN 46556 574-631-6448 [email protected] Notre Dame Archives: Alumnus NOTRE OAME AUG 13 1958 Vol. 36 • No. 5 nUMANITIES LIBRARY Aiig. - Sept. 1958 James E. Armstrong, '25 Editor Exqiiisite receptacle for relic of St Bemadette, inspired by Gold en Dome and sent by Notre Dam 3 \ John F. Laughlin, '48 Club of Borne to Lourdes Confra ternity on campus (see story: Managing Editor "NJ). Club of Eternal City"). ALSO IN THIS ISSUE: • Chapter Two of "U.N.D. .. Night, 1958"- • Rundown on a Record Reunion • Commencement Addresses, Highlights • Presenting the Class of '58 DEATH TAKES DEAN McCARTHY. ALUMNI ASSOCIATION PROFESSOR FRANK J. SKEELER BOARD OF DIRECTORS Officers In tlie past few months death has of Income of Indiana Corporations. J. PATRICK CANNY, '28 Honorary President claimed two men who together ser\'ed Dean McCarthy was bom in Holy- pRiVNCis L. LA^-DEN, '36 President ; the University for more than fifty years. oke, Mass., in 1896. In 1927 he mar EDMO.XD R. HACGAB, '38 James E. McCarthy, dean of the ried Dorotliy Hoban in Chicago. Mrs. Club Vice-President College of Commerce for 32 years, died McCarthy survives, as do three sons,- EUGENE M. KENNEDY, '22 July 11 in Presbyterian Hospital, Chi Edward D., '50; James B., '49, and Class Vice-President *• cago, after a verj* brief illness. Kevin; a daughter, two brothers, a OSCAR J. DORWIN, '17 Mr. McCarthy was appointed Dean sister and eight grandchildren. : : .. Fund Vice-President * Emeritus of Notre Dame October 11, Requiem Mass was celebrated July JAMES E. -

Mark Summers Sunblock Sunburst Sundance

Key - $ = US Number One (1959-date), ✮ UK Million Seller, ➜ Still in Top 75 at this time. A line in red Total Hits : 1 Total Weeks : 11 indicates a Number 1, a line in blue indicate a Top 10 hit. SUNFREAKZ Belgian male producer (Tim Janssens) MARK SUMMERS 28 Jul 07 Counting Down The Days (Sunfreakz featuring Andrea Britton) 37 3 British male producer and record label executive. Formerly half of JT Playaz, he also had a hit a Souvlaki and recorded under numerous other pseudonyms Total Hits : 1 Total Weeks : 3 26 Jan 91 Summers Magic 27 6 SUNKIDS FEATURING CHANCE 15 Feb 97 Inferno (Souvlaki) 24 3 13 Nov 99 Rescue Me 50 2 08 Aug 98 My Time (Souvlaki) 63 1 Total Hits : 1 Total Weeks : 2 Total Hits : 3 Total Weeks : 10 SUNNY SUNBLOCK 30 Mar 74 Doctor's Orders 7 10 21 Jan 06 I'll Be Ready 4 11 Total Hits : 1 Total Weeks : 10 20 May 06 The First Time (Sunblock featuring Robin Beck) 9 9 28 Apr 07 Baby Baby (Sunblock featuring Sandy) 16 6 SUNSCREEM Total Hits : 3 Total Weeks : 26 29 Feb 92 Pressure 60 2 18 Jul 92 Love U More 23 6 SUNBURST See Matt Darey 17 Oct 92 Perfect Motion 18 5 09 Jan 93 Broken English 13 5 SUNDANCE 27 Mar 93 Pressure US 19 5 08 Nov 97 Sundance 33 2 A remake of "Pressure" 10 Jan 98 Welcome To The Future (Shimmon & Woolfson) 69 1 02 Sep 95 When 47 2 03 Oct 98 Sundance '98 37 2 18 Nov 95 Exodus 40 2 27 Feb 99 The Living Dream 56 1 20 Jan 96 White Skies 25 3 05 Feb 00 Won't Let This Feeling Go 40 2 23 Mar 96 Secrets 36 2 Total Hits : 5 Total Weeks : 8 06 Sep 97 Catch Me (I'm Falling) 55 1 20 Oct 01 Pleaase Save Me (Sunscreem -

Karaoke Catalog Updated On: 11/01/2019 Sing Online on in English Karaoke Songs

Karaoke catalog Updated on: 11/01/2019 Sing online on www.karafun.com In English Karaoke Songs 'Til Tuesday What Can I Say After I Say I'm Sorry The Old Lamplighter Voices Carry When You're Smiling (The Whole World Smiles With Someday You'll Want Me To Want You (H?D) Planet Earth 1930s Standards That Old Black Magic (Woman Voice) Blackout Heartaches That Old Black Magic (Man Voice) Other Side Cheek to Cheek I Know Why (And So Do You) DUET 10 Years My Romance Aren't You Glad You're You Through The Iris It's Time To Say Aloha (I've Got A Gal In) Kalamazoo 10,000 Maniacs We Gather Together No Love No Nothin' Because The Night Kumbaya Personality 10CC The Last Time I Saw Paris Sunday, Monday Or Always Dreadlock Holiday All The Things You Are This Heart Of Mine I'm Not In Love Smoke Gets In Your Eyes Mister Meadowlark The Things We Do For Love Begin The Beguine 1950s Standards Rubber Bullets I Love A Parade Get Me To The Church On Time Life Is A Minestrone I Love A Parade (short version) Fly Me To The Moon 112 I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter It's Beginning To Look A Lot Like Christmas Cupid Body And Soul Crawdad Song Peaches And Cream Man On The Flying Trapeze Christmas In Killarney 12 Gauge Pennies From Heaven That's Amore Dunkie Butt When My Ship Comes In My Own True Love (Tara's Theme) 12 Stones Yes Sir, That's My Baby Organ Grinder's Swing Far Away About A Quarter To Nine Lullaby Of Birdland Crash Did You Ever See A Dream Walking? Rags To Riches 1800s Standards I Thought About You Something's Gotta Give Home Sweet Home -

Sidestep-Programm - Gesamt 1 - Nach Titel

Sidestep-Programm - Gesamt 1 - nach Titel Titel Komponist (Interpret) Jahr 24K Magic Bruno Mars, Philip Lawrence, Christopher Brody Brown (Bruno Mars) 2016 500 Miles (I'm Gonna Be) The Proclaimers 1988 After Dark Steve Huffsteter, Tito Larriva (Tito & Tarantula) 1987/1996 Água De Beber Antonio Carlos Jobim, Vincius De Moraes 1963 Ain't Misbehavin' Fats Waller, Harry Brooks, Andy Razaf (Fats Waller, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, et al.) 1929 Ain't Nobody David Wolinski "Hawk" (Chaka Khan & Rufus) 1983 Ain't No Mountain High Enough N.Ashford, V.Simpson (Marvin Gaye & Tammi Terrell, Diana Ross et al.) 1967 Ain't No Sunshine Bill Withers 1971 Ain't She Sweet Milton Ager, Jack Yellen 1927 Alf Theme Song Alf Clausen 1986 All Around the World Lisa Stansfield, Ian Devaney, Andy Morris (Lisa Stansfield) 1989 All I Have To Do Is Dream Felice & Boudleaux Bryant (The Everly Brothers) 1958 All I Need Nicolas Godin, Jean-Benoît Dunckel, Beth Hirsch (Air) 1998 All I Want For Christmas Is You Mariah Carey, Walter Afanasieff (Mariah Carey) 1994 All My Loving John Lennon, Paul McCartney (The Beatles) 1963 All Night Long Lionel Richie 1983 All Of Me Gerald Marks, Seymour Simons 1931 All Of Me (John) John Stephens, Tony Gad (John Legend) 2013 All Shook Up Otis Blackwell (Elivis Presley) 1957 All That She Wants Ace Of Base 1992 All The Things You Are Oscar Hammerstein II, Jerome Kern 1939 All You Need Is Love John Lennon, Paul McCartney (The Beatles) 1967 Alright Jason Kay, Toby Smith, Rob Harris (Jamiroquai) 1996 Altitude 7000 Russian Standard (Valeri -

2 to Be Somebody: Ambition and the Desire to Be Different

2 To Be Somebody: Ambition and the Desire to Be Different The context for difference This chapter aims to identify some of the bands that enjoyed chart success during the late 1970s and ’80s and identify their artistic traits by means of conversations with band members and those close to the bands. This chapter does not claim to be a definitive account or an inclusive list of innovative bands but merely a viewpoint from some of the individuals who were present at the time and involved in music, creativity and youth culture. Some of these individuals were in the eye of the storm while others were more on the periphery. However, common themes emerge and testify to the Scouse resilience identified in the previous chapter. Also, identifying objective truth is a difficult task, as one band member will often have a view of his band’s history that conflicts with that of other members of the same band. As such, it is acknowledged that this chapter presents only selective viewpoints. Trying something new: In what ways were the Liverpool bands creative and different? ‘Liverpool has always made me brave, choice-wise. It was never a city that criticized anyone for taking a chance.’ David Morrissey1 In terms of creativity, the theory underpinning this book which was stated in Chapter 1 is that successful Liverpool bands in the 1980s were different from each other and did not attempt to follow the latest local or national pop music trends. None of the bands interviewed falls into the categories of punk, disco or New Romantic, which were popular trends at the time. -

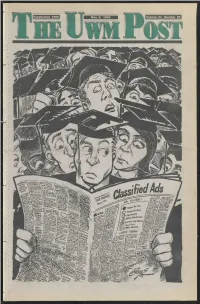

Taking a Look Back at SA's Successful Year by Chad Sirovina a Project That Stapleton Has Achievements," Stapleton Said

Volume 37. Number 55 Page 2 HS May 6, 1993 Taking a look back at SA's successful year By Chad Sirovina A project that Stapleton has achievements," Stapleton said. "The top administration put been working on is child care "I think we've restored the "Her whole focus is the re a kabosh on [the proposal] be Since hindsight is 20/20, within the University of Wis credibility of student source center." cause things were not being some of that perfect vision consin System. government with the An item which was worked done by the rules and regula should be used to look at the Stapleton said a draft of a administration." on but never came to fruition tions," said Stapleton. performance of the University child care proposal is due out -Lisa Meyer, SA president was the proposed bus pass plan, "We wish the best of luck to of Wisconsin-Milwaukee Stu of a UW System committee in which would have given stu the new administration," said dent Association over the past Madison May 13. breaking in the new director dents an unlimited pass for the Meyer. year. "It very clearly defines the and improving communication Milwaukee County Transit **§*i "We've been busy," said real purpose and necessity of with students through the de System with an increase in stu Lisa Meyer, SA president. what we are now going to call velopment of a written policy. dent fees. The new University The achievements of the SA children's centers on UW cam Meyer said one of the big According to Meyer, the which Meyer pointed to in puses because they are more gest accomplishments of the program got tied up because clude the creation of the than just child-care facilities," past year was the reorganiza administrative staff people for women's center, the rewriting said Stapleton. -

BBC Radio International Pop Docs Catalogue Contents

BBC Radio International Pop Docs Catalogue BBC Radio International brings you innovative music documentaries covering rock, pop, jazz, country, classical and much more. With access to both new and established artists and performers we provide your listeners with a special insight into their favourite artists' lives. Here you will find profiles of new bands, exclusive in-depth interviews with the biggest stars, unique material from the largest music archive in the world, plus original unreleased music and exclusive concert recordings as we celebrate music as a living and developing art form. You can easily search the BBC music documentaries by genre. Take a look through the options available and select from hundreds of hours of content spanning from present day back through the last twenty years. Most programmes are one hour in duration and you can pick and choose any titles that suit your listeners, including selecting individual episodes from a series. The catalogue is updated on a quarterly basis so look out for new and exciting programmes and feel free to get in touch with the team to find out more. All rights are cleared by the BBC and all relevant royalties and payaways will be originated by the BBC. The licensee only reports music to a relevant local collection society. Have a question or want to know more about a specific genre or programme? Contact: Larissa Abid, Ana Bastos or Laura Lawrence for more details. Contents Classic Pop and Rock ...............................................................................................................................................2