AUXILIA-Diagnostic-V01022018

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Medecins Generalistes Agrees

MEDECINS GENERALISTES AGREES ALLY DELPRAT GERARD ROUTE DE MAURIAC 04 71 69 00 58 ANGLARDS DE SALERS PLISSON BRUNO LE BOURG 04 71 40 02 11 ARPAJON SUR CERE VARGAS XAVIER 3 RUE DU LIEUTENANT GOBY 04 71 64 03 64 LAVERRIERE AUDE 17 AVENUE DU GENERAL MILHAUD 04 71 45 10 20 RAMBAUD AYMAR 11 BIS PLACE DE L’EGLISE 15130 04 71 64 21 21 AURILLAC JEAN- DELPONT 9 RUE JEAN DE BONNEFON 04 71 64 66 46 PIERRE CENTRE MED PLEIN SOLEIL 12 RUE RAYMOND DELMAS JEROME 04 71 64 08 33 CORTAT RESIDENCE LES MELEZES 43 BOULEVARD DU DELHOME GILLES 04 71 48 92 10 PONT ROUGE IMAD LOUIS 1 RUE JACQUES PREVERT 04 71 43 76 55 ROCH NOEL 98 RUE LEON BLUM 04 71 64 27 47 ROUMEGOUS BERNARD 3 RUE D ILLZACH 04 71 43 56 00 PREFECTURE DU CANTAL PLACE CLAUDE ICHER JACQUES 04 71 46 23 00 ERIGNAC 2 COURS MONTHYON CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR 50 PALACH MARLENE 04 71 46 56 56 AVENUE DE LA REPUBLIQUE BP.229 CALVINET KLOTZ WOLFRAM VERNHES 15340 CALVINET 04 71 49 90 33 JUSSAC PIERRE- BARTHELEMY 1 RUE DES IRIS 04 71 46 65 15 ETIENNE CANCHES SANDRINE 1 RUE DES IRIS 04 71 46 65 15 LAROQUEBROU BARKA AHMED AVENUE DES PLATANES 04 71 46 02 88 1 LE ROUGET MONTANIER PATRICK 63 AVENUE DU 15 SEPTEMBRE 1945 04 71 46 14 80 JEAN- LACOMBE 6 RUE DES LILAS 15290 LE ROUGET 04 71 46 16 50 PIERRE MASSIAC ALVARADO TORRES SINUHE 35 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 04 71 23 13 15 MAURIAC PERAZZI EMMANUEL RUE HENRI POURRAT 04 71 67 34 34 BARROIS ERIC RUE HENRI POURRAT 04 71 67 34 34 CENTRE HOSPITALIER DE MAURIAC AVENUE GUIYEDI VINCENT 04 71 67 48 29 FERNAND TALLANDIER MAURS DELORT JEAN-LUC MAISON MEDICALE PLACE -

Cantal Pêche Guide 2018

Cantal Pêche Guide 2018 Fédération Départementale de Pêche 14 Allée du Vialenc - Aurillac Tél. 04 71 48 19 25 www.cantal-peche.com Sommaire Mot du Président MOT DU PRÉSIDENT P RENDRE SA CARTE DE PÊCHE DANS LE CANTAL Tarifs cartes de pêche 2018 .....................................................................................................................................................P 6-7 ADHEREZ au Club Halieutique Interdépartemental ......................................................P 8-9 Dépositaires du département ...........................................................................................................................................P 10-11 OU PECHER DANS LE CANTAL Bassins Cère et Lot ......................................................................................................................................................................................P 12-17 Bassins Dordogne et Maronne ........................................................................................................................................P 18-23 Bassins Rhue et Alagnon ..............................................................................................................................................................P 24-27 Bassins Truyere et Bes .........................................................................................................................................................................P 28-33 LEC S A TIONS DE LA FEDERATION EN 2017 Actions de promotion et sensibilisation .....................................................................................................P -

Recueil Des Actes Administratifs N°15-2017-001

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°15-2017-001 CANTAL PUBLIÉ LE 10 JANVIER 2017 1 Sommaire DDARS - Délégation départementale de l’Agence régionale de santé du Cantal 15-2016-12-22-002 - Arrêté n° 2016-7673 Portant sur l’actualisation 2016 du PRogramme Interdépartemental d'ACcompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie du PRS Auvergne et de celui du PRS Rhône-Alpes 2012-2017 (2 pages) Page 4 15-2016-12-23-002 - Décision 2016-7682 portant délégation de signature aux délégués départementaux de l'Agence Régionale de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes (10 pages) Page 6 DDCSPP - Direction départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Cantal 15-2016-12-26-002 - Arrêté préfectoral n° 16-SPAE-046 du 26/12/2016 portant organisation, pour la campagne 2016/2017, des opérations de prophylaxie collective obligatoire pour les animaux des espèces bovines, ovines et caprines dans le département du CANTAL (6 pages) Page 16 15-2017-01-06-003 - Arrêté préfectoral n° 2017-16 du 6 janvier 2017 portant délégation de signature à Mme Véronique LAGNEAU, directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Cantal, pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées aux titres 2, 3 ,5 et 6 du budget de l'Etat (3 pages) Page 22 DDFIP - Direction départementale des Finances Publiques du Cantal 15-2017-01-03-003 - Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire (2017/1) (2 pages) Page 25 15-2017-01-03-002 - Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal. -

Candidature Au Poste De Lieutenant De Louveterie

CANDIDATURE AU POSTE DE LIEUTENANT DE LOUVETERIE Sur la circonscription n° : Nom et prénom Adresse personnelle Date de naissance Profession Titulaire du permis de chasse depuis le : Énumération sommaire des fonctions exercées dans le domaine de la chasse (nature et date) Équipage de chiens (race, nombre et lieu du chenil) Renseignements divers : A le (signature) ATTESTATION DU CANDIDAT AUX FONCTIONS DE LIEUTENANT DE LOUVETERIE Je soussigné (Nom Prénom et adresse) atteste sur l’honneur ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale en matière de chasse, de pêche et de protection de la nature, et m’engage pendant toute la durée de mon mandat : • à entretenir, à mes frais, soit un minimum de quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier et du renard, soit au moins deux chiens de déterrage, Adresse du chenil : • à porter la commission et l’insigne permettant de justifier de la qualité de lieutenant de louveterie ainsi qu’une tenue correcte et compatible avec les actions sur le terrain ( Arrêté ministériel du 14 juin 2010), • à ne pas exercer d’activité pouvant entraîner des conflits d’intérêts ou une incompatibilité légale avec les missions de lieutenant de louveterie (agent chargé de la police de la chasse, garde particulier sur sa circonscription, …..), • à informer dans le délai d’un mois la DDT du Cantal de toute condamnation, retrait de permis de chasser ou de permis de conduire. Pièces à joindre au dossier : 1 lettre de motivation, justifiant notamment des compétences cynégétiques, 1 photocopie de la carte nationale d’identité 1 photocopie du permis de chasser, datant d’au moins 5 ans 1 une photocopie du permis de conduire valide 1 certificat médical daté de moins de 2 mois justifiant de votre aptitude physique 1 photo d’identité A................................... -

PAULHAC En PLANÈZE TOPO-GUIDE

Document produit et distribué par l’association Loisirs Nature Paulhac. PAULHAC en PLANÈZE Renseignements, M. Combes : 06 87 33 02 86 M. Thuillier 06 43 06 97 53 Guide disponible en période de vacances TOPO-GUIDE scolaires sous réserve de disponibilité des bénévoles de l’association. Circuits pédestres, VTT et équestres Renseignements en mairie. RECOMMANDATIONS - Renseignez-vous sur les conditions météorologiques avant votre départ. Surpris par le mauvais temps, abrégez votre promenade. En cas d’orage, quittez les sommets et les crêtes, cherchez un abri en évitant les arbres et les rochers. - Partez bien équipé : chaussures de randonnées, vêtements adaptés, bidon d’eau, téléphone mobile. Évitez de partir seul. - Ne cueillez pas les fleurs : certaines sont rares et seront fanées à votre retour. N’allumez pas de feu et ne jetez pas de mégots. - Conservez vos déchets. - Respectez le patrimoine bâti. - Nos chemins traversent parfois des terrains privés. Les propriétaires accordent aimablement un droit de passage, veillez donc à refermer soigneusement les clôtures, rester sur l’itinéraire, respecter les cultures et les pâturages, passer à bonne distance des troupeaux, gardez votre chien en laisse en présence des troupeaux. - Vététistes, maîtrisez votre vitesse et laissez la priorité aux randonneurs pédestres. - Partez avec vos guides et cartes. Cartes IGN recommandées pour le secteur de Paulhac : 2435OT, 2435O, 2436O et 2436E. CONSEILS PRATIQUES Les randonnées, étalonnées sur la base de 3,5 km/h (allure régulière sans charge) sont balisées de couleurs différentes selon leur durée. À noter que le topo-guide proposé ici est une publication communale et que les randonnées peuvent utiliser plusieurs balisages. -

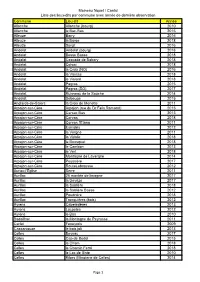

Moineau Friquet / Cantal Liste Des Lieux-Dits Par Commune Avec Année

Moineau friquet / Cantal Liste des lieux-dits par commune avec année de dernière observation Commune Lieu-dit Année Allanche Allanche (bourg) 2010 Allanche le Bac-Bas 2016 Alleuze Barry 2016 Alleuze la Barge 2018 Alleuze Surgit 2016 Andelat Andelat (bourg) 2018 Andelat Besse Basse 2018 Andelat Cascade de Babory 2018 Andelat Colsac 2018 Andelat la Croix (NO) 2016 Andelat la Vaysse 2018 Andelat le Vialard 2018 Andelat Pagros 2015 Andelat Pagros (SO) 2017 Andelat Ruisseau de la Souche 2014 Andelat Sebeuge 2015 Anglards-de-Salers la Croix de Menette 2011 Arpajon-sur-Cère Arpajon (rue du Dr Felix Ramond) 2015 Arpajon-sur-Cère Carsac Bas 2013 Arpajon-sur-Cère Conros 2018 Arpajon-sur-Cère Conros l'Etang 2011 Arpajon-sur-Cère Esmolès 2012 Arpajon-sur-Cère la Vergne 2011 Arpajon-sur-Cère la Vidalie 2018 Arpajon-sur-Cère le Bousquet 2018 Arpajon-sur-Cère le Cambon 2013 Arpajon-sur-Cère le Vert 2018 Arpajon-sur-Cère Montagne de Lavergne 2014 Arpajon-sur-Cère Peyssière 2017 Arpajon-sur-Cère RouteLabrousse 2012 Auriac-l'Église Serre 2011 Aurillac 26 montée de limagne 2017 Aurillac la Devèze 2017 Aurillac la Sablière 2018 Aurillac la Sablière Basse 2012 Aurillac Poudrière 2018 Aurillac Tronquières (bois) 2012 Ayrens Cabeissières 2013 Ayrens Lacostes 2012 Ayrens le Bos 2010 Badailhac la Montagne de Peyrusse 2011 Carlat Feneyrols 2009 Cassaniouze le bois joli 2013 Celles Beynac 2017 Celles Cap de Bedel 2015 Celles la Cham 2018 Celles le Chemin Ferré 2018 Celles le Lac de Siste 2010 Celles Ribes (Minoterie de Celles) 2014 Page 1 Moineau friquet / Cantal -

CMJN De Base

Accompagner votre enfant… Sommaire 1 - Où m’adresser ? . .p. 5 à 10 Les lieux d’accueil et d’informations 2 - Quels sont mes droits ? . .p. 11 à 14 Prestations, allocations 3 - Aides à la vie quotidienne . .p. 15 à 18 4 - Quelques associations et relais locaux . .p. 19 à 26 5 - Foire aux questions . .p. 27 à 28 6 - Témoignages . .p. 29 à 30 7 - Glossaire . .p. 31 8 - Remerciements . .p. 32 … au delà de sa différence. 3 Edito Parents, vous avez remarqué que votre enfant se déve- loppe différemment ou vous avez été alertés par le médecin, l’école… Parents, votre enfant est victime d’un accident de la vie… Ce guide est réalisé pour : - vous apporter des informations pratiques et non exhaustives, - vous permettre de vous repérer, - vous accompagner au fur et à mesure de l’évolution de votre enfant. N’hésitez pas à le consulter et à contacter soit les orga- nismes cités, soit le REAAP . Les organismes et associations listés pourront vous orienter vers d’autres structures si besoin. Ce réseau de partenaires est à votre service pour vous orienter et vous accompagner. “Handicapés ou pas tous les enfants sont différents”. L’équipe réalisatrice du guide 4 Accompagner votre enfant… 1 - Où m’adresser ? La Maison de l’Autonomie (MDA) Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) C’est un lieu d’accueil, d’information et d’accompagnement pour les enfants en situation de handicap et leur famille. Une équipe de professionnels est à votre écoute (médecins, travailleurs sociaux, référent scolarité, infirmière, ergothérapeute, instructeurs administratifs) : - pour vous aider à exprimer vos attentes et vos besoins, - pour évaluer votre situation et vous proposer des aides personnalisées pour des réponses adaptées. -

Nicole Milhau Claire Van Theemst Lavergne Stéphanie Sylvie

Jean-Michel Lafarge Sylvie Ravanel Animation école du Enseignante école numérique Christèle Irle 06.80.98.70.80 d’Ally Enseignante école 04.71.69.04.85 Lanobre, Champs-sur Tarentaine, de Condat Vincent Vialatte Vebret, Granges de Lanobre, Nicole Milhau Mauriac, Jaleyrac, Sou- 04.71.78.50.08 Julien Barbet Saignes, Ydes, Vendes, Champa- Maître E Murat miac, Chalvignac, Le Vi- Enseignant, école Enseignante, école gnac, Sauvat, Auzers Trizac, Menet, Valette, 04.71.20.01.95 élém de Naucelles gean, Moussages, Anglards Riom ès Montagne, Le de Laveissière 04.71.63.00.37 de Salers, Drugeac, Ally, Claux, Cheylade, Lugarde, Saint-Saturnin, Allanche, 04.71.20.10.93 Salers, Saint-Martin Val- Marcenat, Condat Dienne, Chalinargues, Saint-Chamant, Saint- meroux, Pleaux Neussargues, Murat, Cernin, Saint-Illide, Laveissière Ussel, Valuéjol, Paulhac, Jusssac, Reilhac, Nau- Tanavelle, Les Ternes, celles, Crandelles. Villedieu, Neuvéglise Lavergne Stéphanie Directrice école de Siran Hélène Marcon 04.71.46.05.72 Enseignante école de La Chapelle-Laurent Laroquebrou, Rouffiac, Cros-de- 04.71.73.15.00 Monvert, Saint-Santin-Cantalès, Siran, Glénat, Lacapelle- Auriac-L’église, Massiac, La- Viescamp, Ayrens, Saint-Paul-des- Chapelle Laurent, Saint-Poncy, Landes, Sansac de Marmiesse, Ytrac. Guillaume Lailler Enseignant, école Gaëtan Loosfelt de Faverolles Animation école du 04.71.23.49.28 numérique 04.71.48.60.63 Talizat, Vieillespesse, Col- Lascelles, Saint-Cirgues de Jor- tines, Andelat, Coren, Rof- danne, Laroquevielle, Marmanhac, fiac, Vabres, Anglards de St- -

Circonscriptions Des Lieutenants De Louveterie 2010-2014

Annexe Protocole Circonscriptions des lieutenants de louveterie 2010-2014 BeaulieuBeaulieuBeaulieu LanobreLanobreLanobre Champs-sur-TarentaineChamps-sur-TarentaineChamps-sur-Tarentaine SaintSaintSaint Champs-sur-TarentaineChamps-sur-TarentaineChamps-sur-Tarentaine SaintSaintSaint MarchalMarchalMarchal MarchalMarchalMarchal TrémouilleTrémouilleTrémouille PierrePierrePierre TrémouilleTrémouilleTrémouille ChanterelleChanterelleChanterelle MadicMadicMadic MontboudifMontboudifMontboudif ChampagnacChampagnacChampagnac VebretVebretVebret13 MontgreleixMontgreleixMontgreleix Saint-EtienneSaint-EtienneSaint-Etienne CondatCondatCondat AntignacAntignacAntignac Saint-EtienneSaint-EtienneSaint-Etienne CondatCondatCondat YdesYdesYdes AntignacAntignacAntignac YdesYdesYdes dedede Chomeil ChomeilChomeil Saint-AmandinSaint-AmandinSaint-Amandin SaignesSaignesSaignes Saint-AmandinSaint-AmandinSaint-Amandin VeyrièresVeyrièresVeyrières SaignesSaignesSaignes VeyrièresVeyrièresVeyrières LaLaLa Monselie MonselieMonselie BassignacBassignacBassignac LaLaLa Monselie MonselieMonselie MarcenatMarcenatMarcenat LeyvauxLeyvauxLeyvaux ArchesArchesArches SauvatSauvatSauvat ArchesArchesArches LeLeLe Monteil MonteilMonteil MenetMenetMenet RiomRiomRiom MenetMenetMenet LugardeLugardeLugarde èsèsès LugardeLugardeLugarde èsèsès Saint-BonnetSaint-BonnetSaint-Bonnet 8 PradiersPradiersPradiers SourniacSourniacSourniac MontagnesMontagnesMontagnes dedede Condat CondatCondat LaurieLaurieLaurie SourniacSourniacSourniac MontagnesMontagnesMontagnes dedede Condat CondatCondat VèzeVèzeVèze -

Massif Cantalien

DOCUMENT D’OBJECTIFS - ANNEXES - SITE NATURA 2000 MASSIF CANTALIEN « FR 830 1055 » 80 SOMMAIRE Annexe 1 : Arrêté préfectoral 2007-1405 du 24/09/2007 p. 82 Composition du comité de pilotage du site Annexe 2 : Dossier de consultation – Révision du périmètre du site p. 84 Annexe 3 : Synthèse des données administratives p. 91 Annexe 4 : Zonages environnementaux et fiches ZNIEFF p. 92 Annexe 5 : Le foncier dans le site (tableau des propriétés) p. 105 Annexe 6 : Tableau de l’ensemble des habitats du site (intitulé simplifié) p. 108 Annexe 7 : Cartographie des habitats d’inté rêt communautaire p. 110 Annexe 8 : Le projet Agro Environnemental du site p. 112 Annexe 9 : Cartographie des Mesures Agro Environnementales Territorialisées p. 117 81 ANNEXE 1 82 83 ANNEXE 2 SITE NATURA 2000 FR 830 1055 MASSIF CANTALIEN DOCUMENT DE CONSULTATION DES COLLECTIVITÉS POUR LA MODIFICATION DU PERIMETRE Le présent document vous soumet la modification du périmètre de site Natura 2000 du Massif Cantalien. La nécessité d’ajuster le périmètre est apparue au premier stade de l’élabor ation du document d’objectifs, au regard de la présence d’habitats d’intérêt communautaire (et notamment ceux qui constituent les pelouses et landes subalpines) au voisinage immédiat du périmètre initial et des réalités de terrain concernant la gestion coh érente de l’ensemble des habitats avec notamment la prise en compte des ilots PAC. Le comité de pilotage du site réuni le 5 mai 2010 a validé ces ajustements ; ainsi, dès la validation du DOCOB, les objectifs et mesures de gestion s’appliqueront en conséqu ence sur le nouveau périmètre. -

Communauté De Communes De SAINT-FLOUR Communauté

Schéma départemental de coopération Intercommunale Approuvé le 30 mars 2016 Monographies Des Communauté de communes Nouveaux de SAINT-FLOUR Communauté E.P.C.I. Données de synthèse sur le territoire, son aménagement, son environnement, ses activités agricoles et économiques 0- Monographie synthétique de la Communauté de communes « SAINT-FLOUR COMMUNAUTE» L’essentiel Chiffres-clés Saint-Flour Communauté, issue de la fusion de 4 EPCI suite à la refonte du schéma départemental de coopération intercommunale Superficie : (S.D.C.I.) de 2016 représente le plus grand territoire communautaire 1381 km² du département. Altitudes extrêmes: Elle couvre, en effet, un ensemble de 53 communes mais pour une 620 mètres – 1812 mètres population totale seulement d’environ 24 000 habitants. La densité est inférieure à la densité du département mais elle est surtout Population spatialement hétérogène. (01/01/2014) : 23 835 habitants Les populations sont essentiellement concentrées sur la commune de Saint-Flour et sur les communes voisines. Densité : 17 habitants / km² Ces mêmes communes ont un atout par rapport au reste du département puisqu’elles sont traversées en partie par l’autoroute Evolution A75 ou situées à proximité immédiate de cette dernière. démographique 2009- 2014 : Ces mêmes communes se distinguent par conséquent aussi d’un constante point de vue économique et représentent le principal bassin d’emploi du secteur. L’essentiel de ces emplois sont concentrés dans le Nombre de communes- secteur du commerce et le secteur public. Dans le reste de la zone, membres : l’agriculture occupe encore une part importante dans l’économie et 53 communes façonne les différents paysages de cet E.P.C.I. -

L'annuaire Departemental Des Associations Du Cantal

L’ANNUAIRE DEPARTEMENTAL DES ASSOCIATIONS DU CANTAL LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CANTAL – CHAQUE JOUR AUX CÔTÉS DES BÉNÉVOLES Vous voulez insérer votre association dans l’annuaire départemental, et bénéficier ainsi du large réseau d’information du Conseil départemental du Cantal, C’EST SIMPLE : Etape 1 : Télécharger le formulaire « Autorisation d’insertion dans l’annuaire associatif du Cantal » (disponible sur le site Cantal.fr) Ou Faire la demande de ce formulaire auprès du Service Jeunesse, Vie Associative, Sport du Conseil départemental du Cantal Etape 2 : Remplir l’ensemble des champs mentionnés dans le formulaire Etape 3 : Le retourner (par courrier ou mail) Conseil départemental du Cantal – Service Jeunesse, Vie Associative, Sport 28, avenue Gambetta – 15015 Aurillac Cedex ou [email protected] « Etre chaque jour aux côtés des bénévoles » Le Conseil départemental du Cantal continue de s’engager auprès des acteurs associatifs du Département et de ses bénévoles. Afin de faciliter l’engagement de bénévoles, le Département a créé le 1 er annuaire associatif du Cantal. Ce document attendu par bon nombre d’acteurs associatifs doit permettre : - aux associations de mieux se faire connaître auprès du grand public, - aux bénévoles potentiels de pouvoir bénéficier de coordonnées associatives classées par domaine d’activités et par arrondissement cantalien, - de faire aussi un éclairage particulier sur la richesse du tissu associatif départemental, par sa densité et sa diversité. Une société sans bénévole et, par conséquent sans association, ne serait pas aussi solidaire, humaniste et généreuse. C’est la raison pour laquelle, le Conseil départemental du Cantal a fait le choix d’accompagner les acteurs associatifs du Cantal dans leurs missions et dans la recherche vitale de bénévoles, pour leurs activités.