Originalausgabe (PDF)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Übersetzte (Vom Deutsch Ins Chinesisch) Bücher in Taiwan

Aus dem Deutschen ins Chinesische(Langzeichen) ü bersetzte Bü cher in Taiwan 由德文翻譯成繁體中文的出版品 Stand 20. Dezember 2014 Die Bü cher, die mit dem Zeichen* gekennzeichnet sind, befinden sich im Bestand der Bibliothek des Goethe-Instituts Taipei. 標有星號 * 以及書目編號的書籍已收錄於館藏中。 此列表以出版社筆劃排序 Chinesischer Titel Deutscher Titel AutorIn 作者 / Verlag Erscheinungs- ISBN 中文書名 原著 Ü bersetzerIn 譯者 出版社 jahr 國際書碼 發行年份 沒人聽我說 Auf mich hört ja keiner! Axel Hacke/ 一方 2001 9867722167 *830 Hack 劉興華 譯 我得走了 Ich muss los Annette Pehnt/ 一方 2003 0039867722329 李懷德 譯 燈塔看守員的夢 Der Traum des Sergio Bambaren/ 一方 2003 9867722140 Leuchtturmwächters 李懷德 譯 夏之屋,再說吧 Sommerhaus, später Judith Hermann/ 一方 2003 9572827669 *830 Her 李懷德 譯 惡女養成班 Gute Mädchen kommen Ute Ehrhardt/ 九歌 2007 9789866798047 in den Himmel, böse 劉平 譯 ü berall hin 最棒的小熊 Bärenmärchen Kirsten Boie u. 上人文化 2001 9572041088 Katrin Engelking/ 賴雅靜 譯 送禮小兔子 Frohe Ostern! Pauli Brigitte Weninger/ 上人文化 2001 9572041126 賴雅靜 譯 小熊兒的秘密 Das Geheimnis der Bruno Hächler/ 上人文化 2001 9572041096 Bären 賴雅靜 譯 波利,生日快樂 Herzlichen Brigitte Weninger/ 上人文化 2001 9572041118 Glü ckwunsch, Pauli 賴美伶 譯 波利,為什麼要吵架? Pauli – Streit mit Edi Brigitte Weninger/ 上人文化 2001 957204110X 賴雅靜 譯 提歐與里歐 Theo und Leo Friederike Wagner/ 上人文化 2001 9578298994 賴雅靜 譯 不一樣的聖誕禮物 Das schönste Charise Neugebauer 上人文化 957204107X Weihnachtsgeschenk u. Barbara Nascimbeni/ 賴秀娟 譯 蘋果國王 Der Apfelkönig Giuliano Ferri u. 上人文化 9572041045 1 Francesca Bosca/ 賴雅靜 譯 天使的花朵 Die Blumen der Engel Jutta Treiber u. Maria 上人文化 2004 9867517261 Blazejovsky/ 賴雅靜 譯 大波利,小波利 Grosser Pauli, kleiner Brigitte Weninger/ 上人文化 2004 9867517377 Pauli 賴雅靜 譯 說謊的獅子 Die phantastischen Udo Weigelt u. 上人文化 2004 9867517342 Reisen des kleinen Julia Gukova/ Löwen 李紫蓉 譯 吸血鬼學校 1 Die Schule der kleinen Jackie Niebisch/ 二匠文化 1999 9570349093 畢業考 Vampire Bd. -

In Der AUG 2020 MAI

MAI AUG 2020 GLAUBE, HOFFNUNG,LIEBE, GLAUBE, diese drei; aberdieLiebeist diese drei; größte unter ihnen.« unter größte »Nun aberbleiben (1. KORINTHER 13,13) (1. KORINTHER in der 1 INHALT 01 GELEIT FRIEDENSBOTSCHAFT LIEBE GÄSTE UND FREUNDE DER 54 Demokratie braucht Rückgrat FRAUENKIRCHE, 02 AUS AKTUELLEM ANLASS ach, du liebe Güte… in diesen bewegten BAUWERK Zeiten ein ganzes Frauenkirchenmagazin LEITTHEMA – LIEBE 56 Wetterveränderungen und über die Liebe? Ist das denn die Botschaft, 07 Die vergessene Tugend deren Auswirkungen die gegenwärtig von der Frauenkirche aus- 10 Jetzt erst recht! gehen soll: Liebe zu üben, wie der Prophet 13 Liebe – elementare Sehnsucht des Menschen EHRENAMT Micha sagt? Gerade deshalb! Weil über 18 Vom Liebe finden 58 Wenn sich die Türen öffnen die Liebe schon so viel Richtiges gedacht, gesagt und geschrieben wurde und wir Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese tiefe 20 Für das Alleinleben nicht geschaffen 61 Ausbildung Kirchenführer*in gerade erleben, wie wichtig ein von Liebe Erfahrung teilen können und daraus Zu- 62 Eine schöne Anstrengung bestimmtes Miteinander in schwierigen versicht schöpfen. Wenn die Zeit, in der GEISTLICHES LEBEN 64 Die Allegorie der Liebe in der Zeiten ist, haben wir uns der Liebe ange- die Frauenkirche zum Schutz der Gesund- 22 Liebe ist wie eine Rose Innenkuppel– Kirchenführung nommen. Haben Bekannte und Unbe- heit der Menschen geschlossen bleibt, 24 Nachtschwärmer-Meditationen im Detail kannte nach ihrer Erfahrung mit der Liebe beendet ist, mögen Sie unsere Kirche als 26 Mensch, beweg dich gefragt. Konnten es auch nicht lassen, strit- ein liebenswertes Gotteshaus und einen tige Sichtweisen aufzunehmen. Weil es uns Ort schätzen, an dem wir gemeinsam Lie- 27 Taufen und Trauungen 66 LESERBRIEFE beliebt, den Diskurs anzuregen. -

Magazin Für Körper, Geist & Seele

Magazin für Körper, Geist & Seele Magazin für Körper, Geist & Seele Magazin für Körper, Nr. 11 Frühjahr/Sommer 2014 Michaele Merten und Pierre Franckh: „Wünsche für das Abenteuer unseres Lebens“ Pater Anselm Grün: Jesus als Therapeut Dr. Manfred Mohr: Weiterleben ohne dich Prinzessin bringt Engel auf die Messe Zum Ausschneiden: Karten FOTO: K.K. des Glücks Liebe Leserin! Lieber Leser! Das Königreich Bhutan ist anders. So ist seit 2008 in der Verfassung des Hima- laya-Staates das „Recht auf Glück“ verankert. „Bruttonationalglück“ wird das dort auch genannt, ein Begriff, den der damalige König Jigme Singye Wangchuck - als Alternative zum Bruttoin- landsprodukt - erfunden hat. Und mit einem umfangreichen Fragebogen misst der Staat FOTOS: EVA HEINDL FOTOS: EVA regelmäßig das Glück seiner Bürger. ben nach Glück eines der zentralen Ele- & glücklich“-Magazins einige Sprichwörter Dieses „Bruttonationalglück“ des buddhis- mente im Leben des Menschen ist. Wissen- zum Glück ausgesucht und sie in die wun- tischen Landes umfasst neun Domänen, da- schaftlicher haben herausgefunden, dass derschönen Bilder der Fotokünstlerin Eva runter die Gesundheit. Und das macht das Gefühl, glücklich zu sein, eines der Heindl integriert. Für Sie zum Ausschnei- auch Sinn, denn neueste Forschungser- schönsten und stärksten überhaupt ist. den, zu finden auf den Seiten 33 und 34. gebnisse beweisen, dass Glück und Ge- Doch wie wird ein Unglücklicher glücklich? Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie da- sundheit voreinander nicht zu trennen Professor Veenhofen empfiehlt, dass Men- raus wertvolle Impulse für sich gewinnen sind. Einer, der sich bereits seit 30 Jahren schen informiert, trainiert und angeleitet würden, um sich dem eigenen Glück zu öff- der Glücksforschung verschrieben hat, ist werden sollten, um sich glücklich zu fühlen. -

To Download The

AFM PRODUCTPRODUCT GUIDEGUIDE EXHIBITORS AT AFM: Follows the story of a high2001 school cheer- WHISPERS FROM A SHALLOW DEATH CULT leader whose parents, friends and lovers GRAVE Martial Arts (85 minutes) think she is drifting toward becoming a les- Drama (90 minutes) Language: English bian. She is sent to a camp with other girls Language: English Director: Leo Fong and boys whose parents want them to Director: Ted Newsom Producer: Philip R. Cable A AAA become straight. Producer: Trudi Keck Cast: Leo Fong, Lorin Taylor Cast: Michelle Baurer, Trudi Keck Delivery Status: Available October 1, 2001 KILLER INSTINCT Delivery Status: Available Now Horror Thriller Budget: $250,000 A PLUS Budget: $200,000 For three decades assassins continually hunt Director: Ken Barbet The true story of a bikini model and her the man who ruined their plans for global ENTERTAINMENT Producer: Tony DiDio shocking murder which made headlines A Plus Entertainment, 15030 Ventura conquest. Exec. Producer: Denis Shusterman throughout the world. STAR FORCE Blvd., Suite 762, Sherman Oaks, CA THE NASA COLLECTION 91403 USA. Tel: 818.994.9831. Fax: Cast: Corbin Bernsen, Dee Wallace Stone, Sci-Fi, Action (85 minutes) Paige Moss Documentary (80 short films, 15 - 30 min- Language: English 818.994.9837. E-mail: utes each) [email protected]. Delivery Status: Completed Director: Mervin Fulton In the tradition of Scream and the US box Language: English At AFM: Emilio Ferrari (President), Gregg Director: Various Producer: Philip R. Cable Ratinoff (Vice-President of Worldwide office -

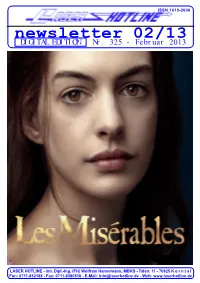

Newsletter 02/13 DIGITAL EDITION Nr

ISSN 1610-2606 ISSN 1610-2606 newsletter 02/13 DIGITAL EDITION Nr. 325 - Februar 2013 Michael J. Fox Christopher Lloyd LASER HOTLINE - Inh. Dipl.-Ing. (FH) Wolfram Hannemann, MBKS - Talstr. 11 - 70825 K o r n t a l Fon: 0711-832188 - Fax: 0711-8380518 - E-Mail: [email protected] - Web: www.laserhotline.de Newsletter 02/13 (Nr. 325) Februar 2013 editorial Wolfram Hannemann im Gespräch Hallo Laserdisc- und DVD-Fans, mit Regisseur David Sieveking liebe Filmfreunde! Kennen Sie David Sieveking? Falls nein, jährigen Oscar-Verleihung entgegen. Unsere dann sollten Sie sich diesen Namen merken. Favoriten sind schon längst klar (eine Fa- Denn der junge Mann hat bereits seinen voritin schmückt übrigens das Titelblatt zweiten abendfüllenden Dokumentarfilm dieses Newsletters) . Haben auch Sie Ihre mit großem Erfolg in die Kinos gebracht. Favoriten bereits auserkoren? Aber was Seinen Einstand gab er mit der bemerkens- sind schon die oft politischen Zwängen werten Dokumentation DAVID WANTS ausgesetzten Oscars? Da gibt es doch be- TO FLY, in der er seinem großen Regie-Idol stimmt etwas Besseres. Das jedenfalls ist David Lynch auf den Zahn fühlt. Aktuell die Meinung unserer Kolumnistin Anna, die ist seine zweite Regiearbeit im Kino zu frei nach dem Motto “Selbst ist die Frau!” sehen: VERGISS MEIN NICHT. Darin dieses Mal in ihrer Kolumne ihre ganz eige- dokumentiert David die Alzheimer-Erkran- nen Preise vergibt – die “Lasers”! Auf der kung seiner Mutter und schafft gleichzeitig nächsten Seite geht’s los! das Porträt einer ungewöhnlichen Familie. Entstanden ist dabei ein sehr persönlicher, Und damit wünschen wir wieder viel Spaß sehr bewegender und auch sehr mutiger beim Studium der nächsten 70 Seiten. -

12. Woche Samstag, 16

12. Woche Samstag, 16. März 2019 05.25 Uhr HD/// 45' Panda, Gorilla & Co. Geschichten aus dem Zoo Berlin und dem Tierpark Berlin Staffel 9, Folge 372 [kurz] Zafira, das kleine Flaschenkind bei den Dianameerkatzen, lebt in der Futterküche des Halbaffenhauses und beobachtet jeden Tag mit Begeisterung, wie die Tierpfleger das Frühstück für die anderen Bewohner schnippeln. Dabei nutzt sie jede Chance, ein Stückchen Obst oder Gemüse zu stibitzen, schließlich ist es nicht mehr nur Milch, die ihr schmeckt. [lang] Zafira, das kleine Flaschenkind bei den Dianameerkatzen, lebt in der Futterküche des Halbaffenhauses und beobachtet jeden Tag mit Begeisterung, wie die Tierpfleger das Frühstück für die anderen Bewohner schnippeln. Dabei nutzt sie jede Chance, ein Stückchen Obst oder Gemüse zu stibitzen, schließlich ist es nicht mehr nur Milch, die ihr schmeckt. Auf der Anlage der Seebären sind die Tiere nicht mehr die Einzigen, die untertauchen. Reviertierpfleger Norbert Zahmel und seine Kollegin Monique Scholz begeben sich gemeinsam mit ihren Schützlingen jetzt auch unter Wasser. Die drei Seebärinnen Lizzy, Gloria und Garcia freuen sich über den Besuch in ihrem Element. Vielleicht klappt es ja sogar bald mit Unterwassertraining. Ein anderes sportliches Ereignis findet heute bei den Elefanten im Tierpark statt, zumindest, wenn es nach den Tierpflegern geht. Ein roter Ball soll die graue Mannschaft zum Fußballspielen animieren. Doch so richtig scheint das Fußballfieber nicht von den Tierpflegern auf die Dickhäuter überzugreifen. Außerdem in dieser Folge „Panda, Gorilla & Co.“: Ein Ringelschwanzmungopärchen ist ziemlich ungeduldig, Langohrziege Svenja hatte eine unglückliche Begegnung mit einem Wasserbüffel und Seehündin Sandra hat es faustdick hinter den Ohren. (Erstsendung: 02.09.17/rbb) 06.10 Uhr / 25' Schloss Einstein Jugendserie Deutschland 1998 - 2015 Staffel 13, Folge 614 06.35 Uhr / 25' Schloss Einstein Jugendserie Deutschland 1998 - 2015 Staffel 13, Folge 615 07.00 Uhr HD///WDR/ 30' Lindenstraße Views und Likes Fernsehserie von Hans W. -

Deutsche Nationalbibliografie 2010 a 21

Deutsche Nationalbibliografie Reihe A Monografien und Periodika des Verlagsbuchhandels Wöchentliches Verzeichnis Jahrgang: 2010 A 21 Stand: 26. Mai 2010 Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main, Berlin) 2010 ISSN 1869-3946 urn:nbn:de:101-ReiheA21_2010-5 2 Hinweise Die Deutsche Nationalbibliografie erfasst eingesandte Pflichtexemplare in Deutschland veröffentlichter Medienwerke, aber auch im Ausland veröffentlichte deutschsprachige Medienwerke, Übersetzungen deutschsprachiger Medienwerke in andere Sprachen und fremdsprachige Medienwerke über Deutschland im Original. Grundlage für die Anzeige ist das Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG) vom 22. Juni 2006 (BGBl. I, S. 1338). Monografien und Periodika (Zeitschriften, zeitschriftenartige Reihen und Loseblattausgaben) werden in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen (z.B. Papierausgabe, Mikroform, Diaserie, AV-Medium, elektronische Offline-Publikationen, Arbeitstransparentsammlung oder Tonträger) angezeigt. Alle verzeichneten Titel enthalten einen Link zur Anzeige im Portalkatalog der Deutschen Nationalbibliothek und alle vorhandenen URLs z.B. von Inhaltsverzeichnissen sind als Link hinterlegt. In Reihe A werden Medienwerke, die im Verlagsbuch- chende Menüfunktion möglich. Die Bände eines mehrbän- handel erscheinen, angezeigt. Auch außerhalb des Ver- digen Werkes werden, sofern sie eine eigene Sachgrup- lagsbuchhandels erschienene Medienwerke werden an- pe haben, innerhalb der eigenen Sachgruppe aufgeführt, gezeigt, wenn sie von gewerbsmäßigen Verlagen vertrie- -

Pierre Franckh

Pierre Franckh © privat Einfach glücklich sein! Einfach glücklich sein! Die sieben Erfolgsgeheimnisse zur Leichtigkeit des Seins von Bestsellerautor und Schauspieler Pierre Franckh Pierre Franckh , Bestsellerautor und Schauspieler, hatte in seinem Leben viel Glück – und war gleichzeitig sehr unglücklich. Vor 16 Jahren – auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Schauspieler – geriet er unversehens in eine seelische Krise. Er begriff, dass all der Ruhm und Erfolg ihn auf Dauer nicht glücklich machen würden. Für ein paar Monate zog er sich komplett von der Außenwelt zurück, um der Frage nachzugehen, wie er wahres Glück erfahren könne. In der Abgeschiedenheit bekam er Antworten, die ihm halfen, sein Leben neu zu ordnen. In seinem neuen Buch „Einfach glücklich sein!“ berichtet Pierre Franckh von diesen Antworten – und gibt Impulse, wie jeder Einzelne ganz konkret sein Leben verändern kann. Das Geheimnis wahren Glücks ist die Haltung zu sich selbst und zum eigenen Leben: Wer sein Leben als Geschenk betracht und die Kraft seines Bewusstseins nutzt, um ein Leben ohne Selbstbeschränkung zu führen, wird eine neue Leichtigkeit entdecken. Pierre Franckh gibt Hilfestellungen für Krisensituationen und zeigt Wege auf, wie jeder Einzelne sein Wertesystem neu definieren und seinen Charakter stärken kann. Er hilft dabei, das Leben als Entwicklungsprozess, der Freude macht, zu begreifen und so aus der Schleife negativer Gedanken und Gefühle auszusteigen. „Entdecken Sie Ihren Lebensplan und erkennen Sie Wendepunkte in Ihrem Leben als Potenzial für die seelische Weiterentwicklung an“, so lautet Pierre Franckhs Empfehlung für mehr inneren Reichtum und Frieden. „Einfach glücklich sein!“ bietet zahlreiche konkrete Tipps und Anregungen, wie man auf schnelle Weise sein Glück nicht nur finden, sondern auch behalten kann. -

GNF Annual Report 2010/2011

Annual ReportAnnual Report 2010/2011 2010/2011 Everything, what is against nature, will not last for long. Charles Darwin 24 Blooming Lake Constance, Germany 27Mangrove reforestation at Lake Pulicat, India Content Preface 6 04 Projects 20 01 About Global nature Fund 8 Nature Conservation & Biodiversity 20 Structure 8 Energy & Climate 25 9 Memberships SPECIA l SuPPlEmEnT: Protection of cultural landscapes 02 living lakes 10 03 Events and Activities 16 Sustainable Development 28 Environmental Education 33 Imprint Editor in change: Udo Gattenlöhner Text: Marion Hammerl, Udo Gattenlöhner, Silvia Jablonski, Bettina Schmidt, Almut Weis, Manuela Uhde, Uschi Ehinger, Katja Tolkachyova, Stefan Mielke, Tobias Hartmann, Stefan Hörmann, Patrick Trötschler, Volker Kromrey Translation: Dorothea Blank 31Improvement of the water quality at Lake Atitlán, Guatemala Environmental education for adults, e.g. at Humedales de la Mancha33 in Spain 05 Public Relations 34 08 Outlook 2011 44 06 Cooperations 37 09 Appendix 45 Cooperation with the Business Sector 37 Global Nature Fund Offices 45 Cooperation with National & International Contact information of the Institutions, Associations & Foundations 39 Living Lakes-Partners 46 07 Project Financing 40 Financial Statement 2010 42 Graphic/layout: Didem Sentürk de Jonge Pictures: Archive of Global Nature Fund Cover picture: Columbia River Wetlands, Canada 6 Global Nature Fund Preface Marion Hammerl Udo Gattenlöhner Dear readers, dear friends, The International Year of Forests 2011 superseded the International Year of Biodiversity 2010. The United Nations as well as environmental protection organisations expect greater awareness and further concrete initiatives aimed towards the protec- tion of our threatened ecosystems. The impact forests have on our climate, our drinking water reserves and other conditions essential for our survival has been well known for years. -

Vita Lang PDF-Datei

Peter Weissflog Auenstr. 27 D - 82194 Gröbenzell Tel.: +49-8142-51931 Fax: +49-8142-6913 Mobil: +49-171-8000617 E-Mail: [email protected] WEB: www.peter-weissflog.de BIOGRAFIE PETER WEISSFLOG Regisseur und Autor 2011: Regie "LAUTER HORNOCHSEN" - Studioproduktion für das Bayerische Fernsehen, 90 Minuten, Buch: Holger Zimmermann, mit Hans Schuler, Markus Neumaier, Eva-Maria Höfling, Matthias Ransberger, Lilian Naumann, Christian K. Schaeffer, Ina Meling, Winfried Frey, Julia Urban, Wolfram Kunkel, Hans Kitzbichler, Thomas Schechinger 2010: Regie "DIE PROVINZDIVA" - Studioproduktion für das Bayerische Fernsehen, 90 Minuten, Buch: Holger Zimmermann, mit Gerhart Lippert, Sabrina White, Götz Burger, Christiane Blumhoff, Sebastian Edtbauer, Leo Reisinger, Markus Neumaier, Winfried Frey, Julia Urban, Kerstin Becke und Isabella Jantz Regie "DUTTENFEILER" - Studioproduktion für das Bayerische Fernsehen, 90 Minuten, Buch: Holger Zimmermann, mit Hans Schuler, Dieter Fischer, Isabella Jantz, Heide Ackermann, Markus Neumaier, Gilbert von Sohlern, Corinna Binzer, Stefan Murr, Veronika von Quast, Werner Asam, Christian K. Schaeffer, Andreas Schwaiger, Erich Holzmann, Lukas Huber 2009: Regie "VERHEXTE HEX" - Studioproduktion für das Bayerische Fernsehen, 90 Minuten, Buch: Ralph Wallner, Fernsehbearbeitung: Holger Zimmermann, mit Heide Ackermann, Isabella Jantz, Sebastian Edtbauer, Markus Neumaier, Götz Burger, Werner Asam, Veronika von Quast, Traudl Oberhorner und Barbara Kutzer. Biografie PETER WEISSFLOG - 2 - Regie „ZWEI ÄRZTE UND DIE LIEBE“ („Mittsommertango“)– TV-Movie (in der Reihe "Inga Lindström"), 90 Minuten, Bavaria Fernsehproduktion für ZDF, Redaktion: Alexander S. Tung, Produzent: Ronald Mühlfellner, Producer: Julia Wenzel, Kamera: Bernd Neubauer, Produktionsleitung: Asaad Mounajed, Filmarchitekt: Dieter Bächle, Dreh in Schweden mit Michaela May, Michael Mendl, Elzemarieke de Vos, Robert Seeliger, Harry Blank, Constantin Gastmann, Lisa Karlström, Nina Eichinger, Jeanne Tremsal, Martin Halm, Sebastian Rohrbach, Marco Wittorf, Bernhard Bulling, u.a. -

Titel Kino 3/2000 Nr. 1

EXPORT-UNION OF GERMAN CINEMA 3/2000 At San Sebastian in Competition ALASKA.DE by Esther Gronenborn RENDEZ-VOUS AT LOCARNO: Philip Gröning, Romuald Karmakar and H.C. Schmid Beta Film: THE SALES FORCE THE SUBJECTIVE VIEW vs. THE ETHNOGRAPHER Portraits of Helke Misselwitz and Rudolf Thome Kino Scene from:“alaska.de” We make the best even better Subtitling Dubbing Post-Production DVD-Mastering Graphic Design tel:+49-2205/9211-0 fax:+49-2205/9211-99 www.untertitelung.de [email protected] www. german- cinema. de/ INFORMATION ON GERMAN FILMS. GERMAN CINEMA Export-Union des Deutschen Films GmbH Tuerkenstrasse 93 · D-80799 Munich · phone +49-89-39 00 9 5 · fax +49-89-39 52 2 3 · email: [email protected] KINO 3/2000 German Films at this Summer’s 6 Location: Germany 28 International Festivals German Regional Film Commissions: a Multitude of Services 12 The Subjective View Portrait of Helke Misselwitz 13 The Ethnographer Portrait of Rudolf Thome 15 The Sales Force Beta Film 16 The Stuff Of Fairytales Cine Aktuell 18 Two At The Top Wüste Film 32 German Classics 20 KINO news 32 Der geteilte Himmel THE DIVIDED SKY Konrad Wolf 33 Hitler – 22 In Production ein Film aus Deutschland HITLER – A FILM FROM GERMANY 22 Die Eiserne Stadt Hans-Jürgen Syberberg Fred Kelemen 34 Der Untertan 22 Emil und die Detektive THE KAISER’S LACKEY Franziska Buch Wolfgang Staudte 23 Der Felsen 35 Die wunderbare Lüge Dominik Graf der Nina Petrowna 24 Gott und die Welt THE WONDERFUL LIE OF Thorsten Wettcke NINA PETROWNA 24 Die Manns – Ein Jahrhundertroman Ignatz -

Deutsche Nationalbibliografie 2011 a 28

Deutsche Nationalbibliografie Reihe A Monografien und Periodika des Verlagsbuchhandels Wöchentliches Verzeichnis Jahrgang: 2011 A 28 Stand: 13. Juli 2011 Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main) 2011 ISSN 1869-3946 urn:nbn:de:101-ReiheA28_2011-2 2 Hinweise Die Deutsche Nationalbibliografie erfasst eingesandte Pflichtexemplare in Deutschland veröffentlichter Medienwerke, aber auch im Ausland veröffentlichte deutschsprachige Medienwerke, Übersetzungen deutschsprachiger Medienwerke in andere Sprachen und fremdsprachige Medienwerke über Deutschland im Original. Grundlage für die Anzeige ist das Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG) vom 22. Juni 2006 (BGBl. I, S. 1338). Monografien und Periodika (Zeitschriften, zeitschriftenartige Reihen und Loseblattausgaben) werden in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen (z.B. Papierausgabe, Mikroform, Diaserie, AV-Medium, elektronische Offline-Publikationen, Arbeitstransparentsammlung oder Tonträger) angezeigt. Alle verzeichneten Titel enthalten einen Link zur Anzeige im Portalkatalog der Deutschen Nationalbibliothek und alle vorhandenen URLs z.B. von Inhaltsverzeichnissen sind als Link hinterlegt. In Reihe A werden Medienwerke, die im Verlagsbuch- chende Menüfunktion möglich. Die Bände eines mehrbän- handel erscheinen, angezeigt. Auch außerhalb des Ver- digen Werkes werden, sofern sie eine eigene Sachgrup- lagsbuchhandels erschienene Medienwerke werden an- pe haben, innerhalb der eigenen Sachgruppe aufgeführt, gezeigt, wenn sie von gewerbsmäßigen Verlagen vertrie- ansonsten