Jahresbericht 2002 Archiv Für Zeitgeschichte

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Alberto Giacometti and the Crisis of the Monument, 1935–45 A

UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles Hollow Man: Alberto Giacometti and the Crisis of the Monument, 1935–45 A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Art History by Joanna Marie Fiduccia 2017 Ó Copyright by Joanna Marie Fiduccia 2017 ABSTRACT OF THE DISSERTATION Hollow Man: Alberto Giacometti and the Crisis of the Monument, 1935–45 by Joanna Marie Fiduccia Doctor of Philosophy in Art History University of California, Los Angeles, 2017 Professor George Thomas Baker, Chair This dissertation presents the first extended analysis of Alberto Giacometti’s sculpture between 1935 and 1945. In 1935, Giacometti renounced his abstract Surrealist objects and began producing portrait busts and miniature figures, many no larger than an almond. Although they are conventionally dismissed as symptoms of a personal crisis, these works unfold a series of significant interventions into the conventions of figurative sculpture whose consequences persisted in Giacometti’s iconic postwar work. Those interventions — disrupting the harmonious relationship of surface to interior, the stable scale relations between the work and its viewer, and the unity and integrity of the sculptural body — developed from Giacometti’s Surrealist experiments in which the production of a form paradoxically entailed its aggressive unmaking. By thus bridging Giacometti’s pre- and postwar oeuvres, this decade-long interval merges two ii distinct accounts of twentieth-century sculpture, each of which claims its own version of Giacometti: a Surrealist artist probing sculpture’s ambivalent relationship to the everyday object, and an Existentialist sculptor invested in phenomenological experience. This project theorizes Giacometti’s artistic crisis as the collision of these two models, concentrated in his modest portrait busts and tiny figures. -

Die Historischen Buchbestände Der Stadtbibliothek Schaffhausen Hanspeter Marti, René Specht, André Weibel Bestandsgeschichte

Die historischen Buchbestände der Stadtbibliothek Schaffhausen Hanspeter Marti, René Specht, André Weibel Bestandsgeschichte Die Stadtbibliothek Schaffhausen wurde an Ostern 1636 als Bürgerbibliothek gegründet, of- fenbar nach dem Vorbild der 1629 gegründeten Stadtbibliothek von Zürich.1 Neben der Bür- gerbibliothek gab es bereits eine theologische Fachbibliothek in der Kirche St. Johann, die Vorläuferin der heutigen Ministerialbibliothek. In der Sammlung im St. Johann hatten nach der Reformation die Reste der Bibliotheken der aufgehobenen Klöster Aufnahme gefunden. Die Intentionen der nicht namentlich bekannten Gründer der Bürgerbibliothek sind formuliert in der lateinischen praefatio zum Album publicae civium scaphusianorum bibliothecae. In diesem Buch wurden die Namen von Gönnern, gestiftete Summen und Titel von geschenk- ten Büchern eingetragen.2 Das Album ist neben den erhaltenen Büchern, den darin enthalte- nen Besitzeinträgen und Widmungen sowie wenigen anderen Zeugnissen die wichtigste Quelle für die frühe Bestandesgeschichte. Die Bürgerbibliothek sammelte auch Bilder, Mo- delle, Naturalien u. ä. Von diesem Teil der Sammlung, auf den hier nicht weiter eingegangen wird, trennte sie sich im Laufe des 19. Jhs. Eines der frühesten bekannten Buchgeschenke ist jenes von Johannes Fabricius, praecep- tor. Die Quatuor evangeliorum consonantia des Ammonius (Mainz, 1524) enthält auf dem hinteren Spiegelblatt eine vom August 1636 datierte Widmung und ist mit Autor, Titel und Namen des Schenkers im Album aufgeführt.3 Ein weiterer Schenker der -

Archives Cantonales Vaudoises

ARCHIVES CANTONALES VAUDOISES Section PP : archives privées Cote : PP 746 Intitulé : Réarmement moral RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE Dates extrêmes : 1932-2002 Dimension : 124 mètres linéaires Dates d'entrée : 5 juin et 17 octobre 2001, 30 janvier, 26 fé vrier, 10 juin, 22 octobre et 5 décembre 2002 Statut : donation Conditions de consultation : Libre, à l'exception des documents PP 746/4.4.8 et PP 746/4.4.9 des fonds privés des responsables du Réarmement moral en Suisse, Daniel Mottu (PP 746/7.4), Pierre Spoerri (PP 746/7.5), Erich Peyer (PP 746/7.7), Théophile Spoerri (PP 746/7.8) et Lucie Perrenoud (PP 746/7.14) et de ceux portant les cotes PP 746/3.4 et PP 746/4.3.1 qui ont moins de 20 ans, qui doivent obtenir l'accord au préalable d'Eliane Stallybrass Auteur et date de l'inventaire : Eliane Stallybrass, archiviste du Réarmement moral, sur les conseils de Micheline Tripet, ancienne archiviste de la Ville de Genève, et de Gilbert Coutaz, directeur des Archives cantonales vaudoises, mars 2001-mars 2003/es/cl. ACV/PP 746/2003/Inv. 6 cotes topographiques : 9'587-10'464 PP 746 Réarmement moral 2 INTRODUCTION Le Réarmement moral a été fondé par FRANK BUCHMAN né en Pennsylvanie, USA en 1878 et mort en Allemagne, 1961. Pasteur luthérien, il s'est toujours intéressé aux conséquences pratiques sur la société d'un changement personnel basé sur des critères moraux d'honnêteté, de pureté, de désinté ressement et d'amour absolus. Son activité a d'abord été connue sous le nom de "Groupe d'Oxford" étant donné que c'est là qu'a commencé son action en 1921. -

Denis De Rougemont

DENIS DE ROUGEMONT O amor e o Ocidente Tradução de Paulo Brandi e Ethel Brandi Cachapuz EDITORA GUANABARA Título Original L'AMOUR ET L'OCCIDENT Copyright Librairie Plon 1972 Direitos exclusivos para a língua portuguesa no Brasil Copyright by EDITORA GUANABARA S.A. Travessa do Ouvidor, 11 Rio de Janeiro, RJ — CEP 20040 1988 Reservados todos os direitos. É proibida a duplicação ou reprodução deste volume, no todo ou em parte, sob quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, mecânico, gravação, fotocópia, ou outros), sem permissão expressa da Editora. Sumário Advertência.................................................................................................. 9 Prefácio à edição de 1956 .......................................................................... 12 O AMOR E O OCIDENTE ....................................................................... 14 LIVRO I O MITO DE TRISTÃO ............................................................. 15 1. TRIUNFO DO ROMANCE... E O QUE ELE ESCONDE ............... 15 2. O MITO ............................................................................................. 17 3. ATUALIDADE DO MITO: RAZÕES DE NOSSA ANÁLISE ....... 21 4. O CONTEÚDO MANIFESTO DO ROMANCE DE TRISTÃO ........ 24 5. ENIGMAS ......................................................................................... 26 6. CAVALARIA CONTRA CASAMENTO ........................................ 28 7. O AMOR DO ROMANCE ............................................................... 31 8. O AMOR DO AMOR ...................................................................... -

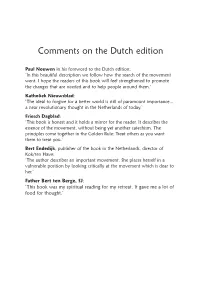

Comments on the Dutch Edition

Comments on the Dutch edition Paul Nouwen in his foreword to the Dutch edition: ‘In this beautiful description we follow how the search of the movement went. I hope the readers of this book will feel strengthened to promote the changes that are needed and to help people around them.’ Katholiek Nieuwsblad: ‘The ideal to forgive for a better world is still of paramount importance... a near revolutionary thought in the Netherlands of today.’ Friesch Dagblad: ‘This book is honest and it holds a mirror for the reader. It describes the essence of the movement, without being yet another catechism. The principles come together in the Golden Rule: Treat others as you want them to treat you.’ Bert Endedijk, publisher of the book in the Netherlands, director of Kok/ten Have: ‘The author describes an important movement. She places herself in a vulnerable position by looking critically at the movement which is dear to her.’ Father Bert ten Berge, SJ: ‘This book was my spiritual reading for my retreat. It gave me a lot of food for thought.’ Reaching for a new world Initiatives of Change seen through a Dutch window Hennie de Pous-de Jonge CAUX BOOKS First published in 2005 as Reiken naar een nieuwe wereld by Uitgeverij Kok – Kampen The Netherlands This English edition published 2009 by Caux Books Caux Books Rue de Panorama 1824 Caux Switzerland © Hennie de Pous-de Jonge 2009 ISBN 978-2-88037-520-1 Designed and typeset in 10.75pt Sabon by Blair Cummock Printed by Imprimerie Pot, 78 Av. des Communes-Réunies, 1212 Grand-Lancy, Switzerland Contents Preface -

Aspects of the Performative in Medieval Culture Trends in Medieval Philology

Aspects of the Performative in Medieval Culture Trends in Medieval Philology Edited by Ingrid Kasten · Niklaus Largier Mireille Schnyder Editorial Board Ingrid Bennewitz · John Greenfield · Christian Kiening Theo Kobusch · Peter von Moos · Uta Störmer-Caysa Volume 18 De Gruyter Aspects of the Performative in Medieval Culture Edited by Manuele Gragnolati · Almut Suerbaum De Gruyter ISBN 978-3-11-022246-3 e-ISBN 978-3-11-022247-0 ISSN 1612-443X Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Aspects of the performative in medieval culture / edited by Manuele Gragnolati, Almut Suerbaum. p. cm. Ϫ (Trends in medieval philology, ISSN 1612-443X ; v. 18) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-3-11--022246--3 (print : alk. paper) ISBN 978-3-11--022247--0 (e-book) 1. Literature, Medieval Ϫ History and criticism Ϫ Theory, etc. 2. Authorship Ϫ History Ϫ To 1500. 3. Civilization, Medieval. 4. Philosophy, Medieval. I. Gragnolati, Manuele. II. Suerbaum, Almut. PN88.A77 2010 8011.9510902Ϫdc22 2010005460 Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available in the Internet at http://dnb.d-nb.de. ” 2010 Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin/New York Printing: Hubert & Co. GmbH & Co. KG, Göttingen ϱ Printed on acid-free paper Printed in Germany www.degruyter.com Preface The current volume is the result of close collaboration between a group of colleagues who discovered in the course of college lunches that we shared more than day-to-day responsibility for undergraduate teaching. Indeed, once we started discussing our research interests in a series of informal and more structured workshops and colloquia, it became evident that notions of performance had a bearing on what at first sight seemed quite diverse subjects and disciplines. -

Gonzague De Reynold

Mémoire de licence présenté à la Faculté des Lettres de l’Université de Fribourg (Suisse) Chaire d’histoire contemporaine générale et suisse Prof. ord. Francis Python Gonzague de Reynold un intellectuel catholique et ses correspondants en quête d’une chrétienté idéale (1938(1938----1945)1945) Stéphanie Roulin Pailly Mars 2002 2 Gonzague de Reynold (sans date) Couverture : Gonzague de Reynold au château de Cressier, canton de Fribourg (sans date) [Photographies tirées du Fonds Gonzague de Reynold, doc. pers 52] 3 Remerciements J’ai l’agréable devoir d’adresser mes remerciements les plus chaleureux au Professeur Francis Python et à son maître-assistant Claude Hauser qui ont suivi ce travail et prodigué de précieux conseils. Ma gratitude va aussi à Monsieur Marius Michaud, des Archives littéraires suisses, qui a encouragé la mise en valeur du Fonds Gonzague de Reynold et permis à trois jeunes chercheuses – Céline Carrupt, Françoise Monney et moi-même – de s’y plonger avec profit, grâce à sa disponibilité et à ses conseils avisés. Merci à Céline Carrupt et Françoise Monney, dont la collaboration dans le dépouillement des sources et dans la recherche d’informations biographiques a grandement facilité et dynamisé ce travail. Merci enfin à François Sallin et Marie-Louise Roulin pour la relecture attentive de ce mémoire et pour leur soutien. 4 Introduction « La vie de Gonzague de Reynold est, Dieu merci, une série d’échecs », écrivait Roger de Weck. 1 Issu d’une famille aristocratique fribourgeoise dont les ancêtres avaient servi les rois de France, Gonzague de Reynold (1880-1970) est le représentant d’une certaine droite conservatrice, autoritaire, antidémocratique. -

Bibliophilie.Ch Bibliophil.Ch Bibliophilie.Info CH-3652 Hilterfingen Name Auf Vorsatzblatt

12715 • Almanach der Rupprechtpresse auf die Jahre 1926 / 1927 / 1928. Schriftleitung A. Albers. München: Beck 1927. 64 S. mit Abbildungen. kart. CHF 18 / EUR 13.14 Buchwesen, Buchkunde, 55532 • [Almanach]. Der Komet. Almanach der Anderen Bibliothek auf das Jahr 1991. Frankfurt: Bibliothekswesen, Buchhandel, Verlage, Eichborn 1990. 190 S. kart. CHF 15 / EUR 10.95 Verlagsalmanache, Bibliographien, Bibliophilie, Limitierte und nummerierte 108343 • Alpenrosen [12] Ein schweizerische Sonntagsblatt. Beilage zu Berner Zeitung und Ausgaben, Vorzugsausgaben, Intelligenzblatt. 12. Jahrgang. Bern: Haller, 1882. IV, 424 Seiten. Fraktursatz. Halblederband Pressendrucke, Erstausgaben, mit Goldprägung. 4to. CHF 50 / EUR 36.50 • Einbandkanten berieben, Papier gebräunt und Werkausgaben, Faksimiledrucke, stellenweise etwas stockfleckig, Name auf Vorsatzblatt. Reihen, Illustrierte, Autographen, Exlibris, Alte Buecher: vor 1800, 19. Jahrhundert. 108262 • Alpenrosen [13] Ein schweizerisches Sonntagsblatt. Beilage zum Intelligenzblatt der Stadt Bern. 13. Jahrgang. Bern: Haller, 1883. IV, 416 Seiten. Fraktursatz. Grüner Leinenband mit Schwarz-, Blind und Goldprägung, Deckelillustration. 4to. CHF 50 / EUR COMENIUS-ANTIQUARIAT 36.50 • Einband etwas berieben und fleckig, Papier gebräunt und stellenweise etwas stockfleckig, Staatsstrasse 31 bibliophilie.ch bibliophil.ch bibliophilie.info CH-3652 Hilterfingen Name auf Vorsatzblatt. Einzeltitel im Internet abrufen: http://bibliophilie.ch/nr.php?suchstr=[Best.Nr.] Fax 033 243 01 68 Stand: 09/05/2010 • 2823 Titel E-Mail: [email protected] 108342 • Alpenrosen [16] Ein schweizerische Sonntagsblatt. Beilage zu Berner Zeitung und Intelligenzblatt. 16. Jahrgang. Bern: Haller, 1886. II, 416 Seiten. Fraktursatz. Grüner Leinenband mit Schwarz-, Blind und Goldprägung, Deckelillustration. 4to. CHF 35 / EUR 25.55 • Buch durch 113134 • [Abele von und zu Lilienberg, Matthias] Lob- und Ehren-Spruch von der grossen Fehllagerung verzogen. -

Je Crois, Donc Je Suis

Je crois, donc je suis Glauben und Denken bei Blaise Pascal Der Philosophischen Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zur Erlangung des Grades einer Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) genehmigte Dissertation von Brigitte Müller-Vollbrecht geboren am 02.06.1942 in Remscheid 2011 Referent: Prof. Dr. Johannsen Korreferent: Prof. Dr. Becker Tag der mündlichen Prüfung: 17.01.2011 Zusammenfassung Pascal ist eines der größten Genies der frühen Neuzeit. Mit seiner wissenschaftlichen Tätigkeit auf theoretischem, experimentellem und praktischem Gebiet hat er den Weg in die Moderne gewiesen. Hat sich Pascal in seinen Anfangsjahren dem Studium der „abstrakten Wissenschaften“, also der Mathematik und Physik, gewidmet, so wendete er sich später in den „Pensées“ dem „Studium des Menschen“ zu und zwar aus apologetischem Interesse. Die „Pensées“ entziehen sich jeder Einordnung und jeder Systematisierung. Das entspricht dem Zweck, den sie verfolgen, nämlich in einen Dialog mit dem naturwissenschaftlich und philosophisch gebildeten, aufgeklärten Ungläubigen seiner Zeit, dem „honnête homme“ zu treten und ihn aus seiner falschen Selbstsicherheit herauszuholen. Pascal will ihm seine Fragwürdigkeit und Widersprüchlichkeit aufdecken und ihn dadurch für den Glauben aufnahmebreit machen. Nach dem Zusammenbruch des mittelalterlichen Weltbildes kann der Mensch seinen Stand nicht mehr bestimmen. Sein Elend besteht darin, dass er ruhelos gespannt ist in die Mitte zwischen Nichts und Allem, verloren in der schweigenden, unermesslichen Leere des Weltalls. Die Erforschung der Natur führt zur Erkenntnis der Ohnmacht des Menschen. Seine Größe besteht darin, dass er durch das Denken sein Elend begreift, die Dialektik von Größe und Elend ist jedoch vom Menschen her nicht aufzulösen. Aber Pascal deckt nicht nur die kosmologische, sondern auch die psychologische Ambivalenz des Menschen auf. -

A Cura Di / Curated by Marzo Bazzini

A cura di / Curated by Marzo Bazzini DANIEL SPOERRI RIORDINARE IL MONDO A CURA DI / CURATED BY MARCO BAZZINI 15 OTTOBRE 2017 – 31 GENNAIO 2018 OCTOBER 15, 2017 – JANUARY 31, 2018 5 QUADRO-TRAPPOLA (TABLEAU-PIÈGE) / SNARE-PICTURES (TABLEAUX-PIÈGES) DANIEL SPOERRI, 1961-2001 5 FALSO QUADRO-TRAPPOLA (FAUX TABLEAU-PIÈGE) / FALSE SNARE-PICTURE (FAUX TABLEAUX-PIÈGES) Trasporti e Allestimenti / Movements and Setting up CATALOGO / CATALOGUE DANIEL SPOERRI, 1961-1963 Adami Cornici, Verona Testi / Texts 9 RIORDINARE IL MONDO DA UNA SITUAZIONE NATA DAL CASO - INTRODUZIONE I Si ringrazia / Special thanks to Daniel Spoerri REARRANGING THE WORLD FROM A RANDOM SITUATION - INTRODUCTION I Daniel Spoerri Marco Bazzini MARCO BAZZINI Barbara Räderscheidt Kunststaulager Spoerri, Hadersdorf am Kamp Progetto Scientifico / Edited by 19 COSA FACCIO / WHAT I DO Angelo Maineri Marco Bazzini DANIEL SPOERRI, 1961 Adriana Polveroni Beatrice Benedetti Sara Benedetti 21 DAL QUADRO-TRAPPOLA ALLA SITUAZIONE DEL MERCATO DELLE PULCI Valeria Merighi Progetto grafico / Graphic Design FROM THE SNARE-PICTURE TO THE FLEA MARKET SITUATION Annamaria Vigilante Valentina Giovagnoli DANIEL SPOERRI, 2001 Maria Marinelli Valeria Santolin Coordinamento editoriale / Editorial Coordination 64 LA CATENA GENETICA DEL MERCATO DELLE PULCI Monica Scappini Maria Paola Poponi THE GENETIC CHAIN OF THE FLEA MARKET Antoniazzi, Mantova DANIEL SPOERRI, 2001 Fondazione Bonotto, Vicenza Editing Giulia Petrucci 65 DALLA NOTA AL TESTO RESTAURANT SPOERRI AU JEU DE PAUME FROM THE NOTE TO THE ESSAY RESTAURANT SPOERRI AU JEU DE PAUME Traduzioni / Translations DANIEL SPOERRI, 2004 Simon Turner 69 UNA BREVE NOTA SULLE HISTOIRES DE BOÎTES À LETTRES Crediti fotografici / Photo Credits A SHORT NOTE ON THE HISTOIRES DE BOÎTES À LETTRES DANIEL SPOERRI, 1999-2003 Con il patrocinio di / Under the patronage of Valentina Zamboni The Museum of Modern Art, NewYork / Scala, Firenze (p. -

The Oxford Group Takes Root in Switzerland

The Hotel run by the Guests The hotel run by the guests en days later, on 18th July, Frank Buchman and his team of friends arrive from Britain. In the Swiss village T of Vallorbe, on the frontier with France, 150 sit down to breakfast with the mayor. One of the party recalls: ‘We were wakened early as the train came to a shuddering halt at the border...There was a station café on the platform, and any initial annoyance at being wakened by officialdom turned to bliss when Swiss breakfast arrived. The sun shone bright and warm, and the crisp rolls and croissants melted in the mouth; there were beautiful swirls of real butter, black cherry jam and absolutely delicious real coffee. The contrast between this and the kind of food available in post-war England was all too vivid.’1 Buchman hurries on to Caux by car, while the rest of the party come on by coach. It is raining as he arrives. He notes at the front door that he was in Caux before any of the others there present – he’d visited the Caux Palace Hotel for tea in its days of glory as a Palace Hotel in 1903, during a European tour. Wieselgren recalls, ‘We all met on the open space outside the big dining room.’ It was the first time that many of them had seen Buchman or heard him speak. By now the sun is shining, and it is very hot, ‘there were only narrow shadows behind the tree trunks, and I tried to stand in the shade’. -

Neue Schweizer Rundschau / V.L

Stadtarchiv Zürich V.L. 205. Neue Schweizer Rundschau Einzelhefte aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges 1939 – 1942 17.10.07 / 1 / Dr. Robert Dünki © Stadtarchiv Zürich V.L. 205. Neue Schweizer Rundschau. Einzelhefte 1939 – 1942 Seite 2 Neue Schweizer Rundschau Neue Folge, Jahrgänge 7 – 9 Einzelhefte 1939 – 1942 (insgesamt 26 Nummern) Heftzählung: Nr. 1 = Ausgabe vom Mai Nr. 12 = Ausgabe vom April Vorhandene Nummern: 1939: November (Heft 7) 1940: Januar (Heft 9) bis August (Heft 4), Oktober (Heft 6) bis Dezember (Heft 8) 1941: Januar (Heft 9), März (Heft 11) bis Dezember (Heft 8) 1942: Januar (Heft 9), Februar (Heft 10), April (Heft 12) Verfasser Titel Ausgabe J. R. von Salis Zur europäischen Lage Nov. 1939, Heft 7, S. 405 Max Huber Rudolf von Tavel Nov. 1939, Heft 7, S. 417 Fritz Ernst Deutsche Schweiz und Deutschland Januar 1940, Heft 9, S. 537 Georg C. L. Schmidt Das Bild der Schweihz Januar1940, Heft 9, S. 542 Fritz Blanke Irische Mönche am Zürich- und am Januar1940, Heft 9, S. 557 Bodensee Peter Vogelsanger Kirche und nationale Verteidigung Januar1940, Heft 9, S. 567 Das National-Epos der Finnen Januar1940, Heft 9, S. 584 Paul Ruegger Giuseppe Motta † Februar 1940, Heft 10, S. 601 Emil Brunner Bolschewismus und Christentum Februar 1940, Heft 10, S. 617 Albin Zollinger Abschied von einem Hauptmann Februar 1940, Heft 10, S. 656 Sir E. A. Crowe England und der Machtaufstieg März 1940, Heft 11, S. 665 Deutschlands Theophil Spoerri Briefe über Europa März 1940, Heft 11, S. 710 Werner Kaegi Die Rheingrenze in der Geschichte April 1940, Heft 12, S.