Société Rencesvals

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Engineers of the Renaissance

Bertrand Gille Engineers of the Renaissance . II IIIII The M.I.T.Press Massachusetts Institute of Technology Cambridge, Massachusetts ' ... � {' ( l..-'1 b 1:-' TA18 .G!41J 1966 METtTLIBRARY En&Jneersor theRenaissance. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 0020119043 Copyright @ 1966 by Hermann, Paris Translated from Les ingenieurs de la Renaissance published by Hermann, Paris, in 1964 Library of Congress Catalog Card Number 66-27213 Printed in Great Britain Contents List of illustrations page 6 Preface 9 Chapter I The Weight of Tradition 15 2 The Weight of Civilization 3 5 3 The German School 55 4 The First Italian Generation 79 5 Francesco di Giorgio Martini 101 Cj 6 An Engineer's Career -Leonardo da Vinci 121 "'"" f:) 7 Leonardo da Vinci- Technician 143 ��"'t�; 8 Essay on Leonardo da Vinci's Method 171 �� w·· Research and Reality ' ·· 9 191 �' ll:"'t"- 10 The New Science 217 '"i ...........,_ .;::,. Conclusion 240 -... " Q: \.., Bibliography 242 �'� :::.(' Catalogue of Manuscripts 247 0 " .:; Index 254 � \j B- 13 da Page Leonardo Vinci: study of workers' positions. List of illustrations 18 Apollodorus ofDamascus: scaling machine. Apollodorus of Damascus: apparatus for pouring boiling liquid over ramparts. 19 Apollodorus ofDamascus: observation platform with protective shield. Apollodorus of Damascus: cover of a tortoise. Apollodorus ofDamascus: fire lit in a wall andfanned from a distance by bellows with a long nozzle. 20 Hero of Byzantium: assault tower. 21 Hero of :Byzantium: cover of a tortoise. 24 Villard de Honnecourt: hydraulic saw; 25 Villard de Honnecourt: pile saw. Villard de Honnecourt: screw-jack. , 26 Villard de Honnecourt: trebuchet. Villard de Honnecourt: mechanism of mobile angel. -

Proquest Dissertations

PANORAMA, POWER, AND HISTORY: VASARI AND STRADANO'S CITY VIEWS IN THE PALAZZO VECCHIO Pt.I by Ryan E. Gregg A dissertation submitted to Johns Hopkins University in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Baltimore, Maryland May 2008 © 2008 Ryan E. Gregg AH Rights Reserved UMI Number: 3339721 Copyright 2008 by Gregg, Ryan E. All rights reserved. INFORMATION TO USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleed-through, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. ® UMI UMI Microform 3339721 Copyright 2009 by ProQuest LLC. All rights reserved. This microform edition is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 E. Eisenhower Parkway PO Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 Abstract Painted topographical views of cities and their environs appear throughout the mid-sixteenth-century fresco decorations of the Palazzo Vecchio. This project focuses primarily on the most extensive series, those in the Quartiere di Leone X. Giorgio Vasari and his assistant Giovanni Stradano painted the five rooms of this apartment between 1556 and 1561. The city views take one of three forms in each painting: as a setting for a historical scene, as the background of an allegory, or as the subject of the view itself. -

A Plan of 1545 for the Fortification of Kelso Abbey | 269

Proc Soc Antiq Scot 141 (2011), 269–278 A PLAN OF 1545 FOR THE FORTIFICATION OF KELSO ABBEY | 269 A plan of 1545 for the fortification of Kelso Abbey Richard Fawcett* ABSTRACT It has long been known from surviving correspondence that the Italian gunfounder Archangelo Arcano prepared two drawings illustrating proposals for the fortification of Kelso Abbey, following its capture by the English army under the leadership of the Earl of Hertford in 1545. It had been assumed those drawings had been lost. However, one of them has now been identified and is here published, together with a brief discussion of what it can tell us about the abbey in the mid-16th century. The purpose of this contribution is to bring to in fact, represent that abbey (Atherton 1995– wider attention a pre-Reformation plan that 6), though there was then no basis for offering had for long been thought to represent Burton- an alternative identification. on-Trent Benedictine Abbey, but that has It was Nicholas Cooper who established recently been identified by Nicholas Cooper the connection between the drawing and as a proposal of 1545 for fortifying Kelso’s a hitherto presumed lost proposal for the Tironensian Abbey. The plan in question fortification of Kelso, when he was working (RIBA 69226) was among a small number of on the architectural activities of William Paget papers deposited by the Marquess of Anglesey at Burton-on-Trent for a paper to be delivered with the Royal Institute of British Architects, to the Society of Antiquaries of London.2 whose collections are now absorbed into the Proposals for fortifying Kelso were known Drawings and Archives Collections of the to have been drawn by the Italian gunfounder Victoria and Albert Museum. -

Validation of a Parametric Approach for 3D Fortification Modelling: Application to Scale Models

International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-5/W1, 2013 3D-ARCH 2013 - 3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures, 25 – 26 February 2013, Trento, Italy VALIDATION OF A PARAMETRIC APPROACH FOR 3D FORTIFICATION MODELLING: APPLICATION TO SCALE MODELS K. Jacquot, C. Chevrier, G. Halin MAP-Crai (UMR 3495 CNRSMCC), ENSA Nancy, 54000 Nancy, France (jacquot, chevrier, halin)@crai.archi.fr Commission V, WG V/4 KEY WORDS: architectural heritage, bastioned fortifications, parametric modelling, knowledge based, scale model, 3D surveys ABSTRACT: Parametric modelling approach applied to cultural heritage virtual representation is a field of research explored for years since it can address many limitations of digitising tools. For example, essential historical sources for fortification virtual reconstructions like plans-reliefs have several shortcomings when they are scanned. To overcome those problems, knowledge based-modelling can be used: knowledge models based on the analysis of theoretical literature of a specific domain such as bastioned fortification treatises can be the cornerstone of the creation of a parametric library of fortification components. Implemented in Grasshopper, these components are manually adjusted on the data available (i.e. 3D surveys of plans-reliefs or scanned maps). Most of the fortification area is now modelled and the question of accuracy assessment is raised. A specific method is used to evaluate the accuracy of the parametric components. The results of the assessment process will allow us to validate the parametric approach. The automation of the adjustment process can finally be planned. The virtual model of fortification is part of a larger project aimed at valorising and diffusing a very unique cultural heritage item: the collection of plans-reliefs. -

Defending Scilly

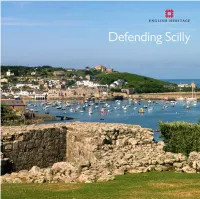

Defending Scilly 46992_Text.indd 1 21/1/11 11:56:39 46992_Text.indd 2 21/1/11 11:56:56 Defending Scilly Mark Bowden and Allan Brodie 46992_Text.indd 3 21/1/11 11:57:03 Front cover Published by English Heritage, Kemble Drive, Swindon SN2 2GZ The incomplete Harry’s Walls of the www.english-heritage.org.uk early 1550s overlook the harbour and English Heritage is the Government’s statutory adviser on all aspects of the historic environment. St Mary’s Pool. In the distance on the © English Heritage 2011 hilltop is Star Castle with the earliest parts of the Garrison Walls on the Images (except as otherwise shown) © English Heritage.NMR hillside below. [DP085489] Maps on pages 95, 97 and the inside back cover are © Crown Copyright and database right 2011. All rights reserved. Ordnance Survey Licence number 100019088. Inside front cover First published 2011 Woolpack Battery, the most heavily armed battery of the 1740s, commanded ISBN 978 1 84802 043 6 St Mary’s Sound. Its strategic location led to the installation of a Defence Product code 51530 Electric Light position in front of it in c 1900 and a pillbox was inserted into British Library Cataloguing in Publication Data the tip of the battery during the Second A CIP catalogue record for this book is available from the British Library. World War. All rights reserved [NMR 26571/007] No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage or retrieval system, without Frontispiece permission in writing from the publisher. -

Sernng RED BANK

RED BANK REGISTER VOLUME LXX. NO. 49. RED BANK, N. J., THURSDAY, MAY 27, 1948 SECTION ONE—PAGES 1 TO 16 Promoted Freeholders Delay Holmdel Village Rainbow Vets Editor Of Trade Radio Station Work Sea Bright Boro At last week's meeting at Free- Leary Receives Landmark Sold To To Hold Reunion Magazine Buys hold, the board of freeholders de- To Build Part of ferred action until June 9 after re- ceiving bids SO per cent above Navy Commander At Asbury Park Property Here available funds for reconstruction Bathing Pavilion of the east wing basement ofthe Inlet Report county welfare home Into a now McCue Agency Sells State President New Resident I« Also headquarters for county police To Erecl Same Property Twice Receives Cable Commercial And News radio station WAKC. Freeholder ItouniH This Summer, Earl h. Woolley snid thnt $10,000 Lions Club Directors To Discuss Within A Year From Gen. MacArthur Photographer is available for the work, while Main Part Next Year bids totaled about $15,000. U. S. Engineer's Findings Today A Holmdel landmark, tbi It-roam New Jersey veterans of the Rain- Lieut, and Mrs. Lortn Keefer The station studio Is located In The Sea Bright mayor and coun- houM In the center of the village, bow Infantry Division will hold its have sold their residence property the courthouse, while the antenna cil Friday night decided to build -• owned by Richard E. Boiler, Jr., 29th annual reunion at the Bcrk- on the north side of Newman and transmitter are nt the welfare only a section of the new proposed The Board of Directors of th» eley-Carteret hotel, Aabury Park, home, necessitating the use of sev- bathing pavilion and to fence in its Sea Hrigh*. -

The Defences of Macau Forts, Ships and Weapons Over 450 Years

The Defences of Macau Forts, Ships and Weapons over 450 Years Richard J. Garrett Published in conjunction with 澳門特別行政區政府文化局 INSTITUTO CULTURAL do Governo da R.A.E. de Macau Hong Kong University Press 14/F Hing Wai Centre 7 Tin Wan Praya Road Aberdeen Hong Kong © Hong Kong University Press 2010 Hardback ISBN 978-962-209-993-7 Paperback ISBN 978-988-8028-49-8 All rights reserved. No portion of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher. Secure On-line Ordering ———————————— http://www.hkupress.org British Library Cataloguing-in-Publication Data A catalogue copy for this book is available from the British Library. Printed and bound by United League Graphic & Binding Co. Ltd. in Hong Kong, China CONTENTS Preface vii CHAPTER 4. THE YEARS OF PEACE 61 Acknowledgements xi Historical Development 61 The Battle against Kam-Pau-Sai 64 CHAPTER 1. INTRODUCTION 1 Revolutionary Effects in Macau 66 The Arrival of the Portuguese in Asia 1 Conclusions 67 Firearms 3 Settlement at Macau 4 CHAPTER 5. NINETEENTH-CENTURY A Description of Macau 5 DEFENCES 69 The First Opium War 69 CHAPTER 2. SEVENTEENTH- Amaral’s Adventures in Macau 70 CENTURY DEFENCES 9 The New Forts 74 The First Fortifications 9 Summary 80 The 1622 Attack by the Dutch 11 The Construction of a Walled City 14 CHAPTER 6. THE SECOND PHASE OF Other Defensive Works 18 FORT BUILDING 83 Arms Manufacture 20 Construction and Layout 83 Conclusion 22 Taipa Fort and Barracks 83 Fort of Mong Ha 89 CHAPTER 3. -

Fort Frederica Historic Site Report

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR NATIONAL PARK SERVICE FORT FREDERICA HISTORIC SITE REPORT by Albert C. Manucy Historical Technician P&S 2 Castillo de San Marcos National Monument With Special Reports by C. R. Vinten Coordinating Superintendent Southeastern National Monuments and J. C. Harrington Superintendent Colonial National Historical Park Saint Augustine 1945 2 Plate 1 – Fort Frederica National Monument Location Map FORT FREDERICA NATIONAL MONUMENT GEORGIA 3 INTRODUCTION This study includes more specialized information than is usually found in a historic site report. We have attempted to put what we now know about Frederica—as well as things we do not know—between two covers. In so doing, our idea is to make readily available certain data that will be useful in developmental planning of the site. This is not a purely historical study. Reports by administrator, archeologist and historian are included. The text therefore contains information on several specific problems. For the reader interested only in certain sections of the study, we recommend the following suggestions: 1) read the table of contents carefully. It is almost an index. 2) For an excellent and brief over-all picture of the area, see Coordinating Superintendent Ray Vinten’s summary of the present status of Frederica. 3) Archeologists are referred particularly to Dr. J. C. Harrington’s “Recommendations for Archeological Research”, which also include stabilization suggestions. 4) The “Historical Narrative” is the story of the area. 5) “Technical Description” provides detailed physical description for the closer student. It is easy to see in Frederica more than a few tabby ruins and a naturally beautiful site. -

Paulus Trente Ans De Café-Concert

Paulus Trente ans de Café-concert Souvenirs recueillis par Octave Pradels Société d’Édition et de Publications, 9, rue St-Joseph, Paris ________________________________________________________________________ Paulus en 1890 Note importante du 22 mai 2008 Cette version est partiellement commentée et ajoutée d’illustrations. Elle fait actuellement l’objet d’une mise à jour qui la complétera. La mention "Version complète" figurera en lieu et place de cette note lorsque ces travaux seront achevés. 1 Propos liminaires de Paul Dubé (www.dutempsdescerisesauxfeuillesmortes.net) En prévision du centenaire de la mort de Paulus (1er juin 2008), nous avons entrepris depuis un an et demi déjà la publication, sur ce site, de ses «Mémoires» («Trente ans de Café-Concert») mais la publication non seulement du texte mais des photos qui y en faisaient partie en leur ajoutant d'autres photos susceptibles d'en rendre la lecture plus intéressante. À ce texte et à ces photos, nous avons entrepris l'ajout de notes (à l'intérieur même du texte) de même que des liens vers différentes fiches, la plupart biographiques, se rapportant aux personnes qui y sont mentionnés ou encore des informations, historiques, se rapportant aux lieux aux habitudes de l'époque et ainsi de suite, ouvrant ainsi la porte à la «petite histoire» du café-concert aux chercheurs et curieux qui pourront, à partir du tout, entreprendre des recherches plus poussées. À cet égard, nous ne saurions recommander, au préalable, la lecture du livre «Les Cafés-Concerts» d'André Chadourne (E. Dentu, 1889). -

Inter-State Cipher

JffTEjV^STATE CIPHER ARRANGED BY H. K. PRATT Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Duke University Libraries http://www.archive.org/details/interstatecipherOOprat PREFACE The following Code has been arranged for general use of the Fruit Shippers and Jobbers of these United States. The names of the Jobbers and Fruit Ship- pers who use this Code are indexed in the hack of the book. Additional names and corrections will be sent you from time to time. We would kindly ask you to put on your letterhead, "We Use the Inter-State Cipher," so as to encourage its general use. While no guarantee or special recommend is made of the parties using this Code, I am glad to say they are considered among the best Ship- pers and Jobbers in this country. Address H. K. PRATT Price, $2.00 Minneapolis Numerals and Prices In Dollars and Cents. It is understood where prices are implied the following figures are in dollars and cents, pointing off two places to the left for cents, otherwise they stand for numerals. Aback i/8 Abject 5Vi Abacot Vi Abjure 514 Abacus % Ablaze 5% Abaft 14 Ablen 6 Abandon % Ablist 614 :; Abanet t Ablude 6V2 Abase % Abluent 6% Abash 1 Abnet 7 Abashing 1*4 Aboard 7%. Abbassi I1/2 Abolish 71/2 Abate 1% Abomis 7% Abatis.. 2 Aborigin 8 Abaum 2M Abound 8V4 Abbe 2Y2 Above 8V2 Abbess 2% Abridge 8% Abbott 3 Abroad 9 Abdals 3V4 Abrogate 9Vi Abdest 3V2 Abrook 9V2 Abduct 3% Abrupt 9 a 4 Abear 4 Abscess 10 Abele 4V4 Abscind IOV2 Abet 4V2 Abscond 11 :; 1 Abhor 4 , Absence II 2 Abide o Absolve 12 Numerals and J 'rices. -

Description of Fort Frederica

I. THE FORT 1. CONTEMPORARY DESCRIPTIONS OF THE FORT Early on the second day (February 19, 1736) of Frederica’s beginning, Oglethorpe and his men “traced out a Fort with 4 Bastions by cutting up the Turf from the Ground, dug enough of the Ditch & 141 raised enough of the Rampart for a Sample for the men to work upon.” The fort was “in the Front of the said Town, commanding the River both ways, where the Town Guard was kept, which was built large 142 enough upon Occasion to contain the Inhabitants of the said Town”, who numbered at least 116 souls 143 in the early days. Within little more than a month, this fort was defensible. The indication is that in its first form, the fortification was entirely of earth, without any palisade or other timberwork whatsoever. But as time went by and the essentials were taken care of, additional strength was added. From eyewitness and other descriptions, this fort appears to have been 141 Collections of the Georgia Historical Society (Savannah, 1840-1916), III, 15 (hereafter cited as Collections); see also Francis Moore, “Voyage to Georgia Begun in the Year 1735”, in Collections, I, 109. 142 Colonial Records of the State of Georgia (Atlanta, 1904-1916; and MS. Volumes), XXXIX, 488. Hereafter cited as CR 39488. 143 Margaret Davis Cate, “Fort Frederica and the Battle of Bloody Marsh”, Georgia Historical Quarterly, XXVII, no. 2, 117. Cited hereafter as “Cate”. 99 conventional in design: a square with four regular bastions surrounded by a dry ditch and palisaded covert way. -

Evaluations of Cultural Properties

WHC-99/CONF.209/INF.7 UNESCO WORLD HERITAGE CONVENTION WORLD HERITAGE COMMITTEE 23rd ordinary session (29 November - 4 December 1999) Marrakesh (Morocco) EVALUATIONS OF CULTURAL PROPERTIES Prepared by the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) The IUCN and ICOMOS evaluations are made available to members of the Bureau and the World Heritage Committee. A small number of additional copies are also available from the secretariat. Thank you. 1999 Category of property Mount Wuyi (China) In terms of the categories of cultural property set out in Article 1 of the 1972 World Heritage Convention, this is a site. No 911 History and Description History The earliest human occupation in the Mount Wuyi Identification region antedates the Xia Dynasty (late 3rd millennium BC). During the Shang and Zhou Dynasties (16th to 3rd Nomination Mount Wuyi centuries BC) it came within the region of minority aboriginal tribes. During the Qin Dynasty (late 3rd Location Wuyishan City, Fujian Province century BC) there was considerable migration of tribal groups into the region. State Party People’s Republic of China With the consolidation of the Chinese Empire by the Han Dynasty (late 3rd century BC to early 3rd century Date 30 June 1998 AD) Wuyi was fully incorporated into the state system, its ruler becoming a vassal of the Han Emperor. A large town was built nearby in the 1st century BC, which served as the capital and administrative centre of the region. Note This property is nominated under both natural and It was at this time that Mount Wuyi (Wuyishan) cultural criteria as a mixed site.