These De Doctorat De Geographie

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Annuaire Statistique D'état Civil 2017 a Bénéficié De L’Appui Technique Et Financier De L’UNICEF

4 5 REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail ------------------ MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE ---------------------------------- DIRECTION DES ETUDES, DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI-EVALUATION ANNUAIRE STATISTIQUE D'ETAT CIVIL 2017 Les personnes ci-dessous nommées ont contribué à l’élaboration de cet annuaire : - Dr YAPI Amoncou Fidel MIS/DEPSE - GANNON née GNAHORE Ange-Lydie - KOYE Taneaucoa Modeste Eloge - YAO Kouakou Joseph MIS/DGAT - BINATE Mariame - GOGONE-BI Botty Maxime MIS/DGDDL - ADOU Danielle MIS/DAFM - ATSAIN Jean Jacques - ZEBA Rigobert MJDH/DECA - YAO Kouakou Charles-Elie MIS/CF - KOFFI Kouakou Roger - KOUAKOU Yao Alexis Thierry ONI - KOUDOUGNON Amone EPSE DJAGOURI DIIS - KONE Daouda SOUS-PREFECTURE DE KREGBE - TANO Hermann - BAKAYOKO Massoma INS - GNANZOU N'Guethas Sylvie Koutoua - TOURE Brahima - KOUAME Aya Charlotte EPSE KASSI ONP - IRIE BI Kouai Mathieu INTELLIGENCE MULTIMEDIA - YAO Gnekpie Florent - SIGUI Mokie Hyacinthe UNICEF 6 PREFACE Les efforts consentis par le Gouvernement pour hisser la Côte d’Ivoire au rang des pays émergents et consolider sa position dans la sous-région, ont notamment abouti à l’inscription de la réforme du système de l’état civil au nombre des actions prioritaires du Plan National de Développement (PND) 2016-2020. En effet, la problématique de l’enregistrement des faits d’état civil, constitue l’une des préoccupations majeures de l’Etat de Côte d’Ivoire pour la promotion des droits des individus, de la bonne gouvernance et de la planification du développement. Dans cette perspective, le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité (MIS), à travers la Direction des Etudes, de la Programmation et du Suivi-Evaluation (DEPSE), s’est engagé depuis 2012 à élaborer et éditer de façon régulière l’annuaire statistique des faits d’état civil. -

Intégrer La Gestion Des Inondations Et Des Sécheresses Et De L'alerte

Projet « Intégrer la gestion des inondations et des sécheresses et de l’alerte précoce pour l’adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta » Rapport des consultations nationales en Côte d’Ivoire Partenaires du projet: Rapport élaboré par: CIMA Research Foundation, Dr. Caroline Wittwer, Consultante OMM, Equipe de Gestion du Projet, Avec l’appui et la collaboration des Agences Nationales en Côte d’Ivoire Tables des matières 1. Introduction ............................................................................................................................................... 8 2. Profil du Pays ........................................................................................................................................... 10 3. Principaux risques d'inondation et de sécheresse .................................................................................... 14 3.1 Risque d'inondation ......................................................................................................................... 14 3.2 Risque de sécheresse ....................................................................................................................... 18 4. Inondations et Sécheresse : Le bassin de la Volta en Côte d’Ivoire ........................................................ 21 5. Vue d’ensemble du cadre institutionnel .................................................................................................. 27 5.1 Institutions impliquées dans les systèmes d'alerte précoce ............................................................ -

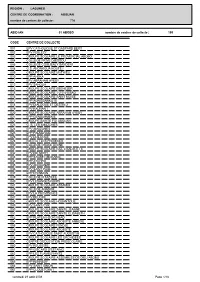

01 ABOBO CODE CENTRE DE COLLECTE ABIDJAN N

REGION : LAGUNES CENTRE DE COORDINATION : ABIDJAN nombre de centres de collecte : 774 ABIDJAN 01 ABOBO nombre de centres de collecte : 155 CODE CENTRE DE COLLECTE 001 EPV CATHOLIQUE ST GASPARD BERT 002 EPV FEBLEZY 003 GROUPE SCOLAIRE LE PROVENCIAL ABOBO 004 COLLEGE PRIVE DJESSOU 006 COLLEGE COULIBALY SANDENI 008 G.S. ANONKOUA KOUTE I 009 GROUPE SCOLAIRE MATHIEU 010 EPP AHEKA 011 EPV ABRAHAM AYEBY 012 EPV SAHOUA 013 GROUPE SCOLAIRE EBENEZER 015 GROUPE SCOLAIRE 1-2-3-4-5 BAD 016 GROUPE SCOLAIRE SAINT MOISE 017 EPP AGNISSANKO III 018 EPV DIALOGUE ET DESTIN 2 019 EPV KAUNAN I 020 GROUPE SCOLAIRE ABRAHAM AYEBY 021 EPP GENDARMERIE 022 GROUPE SAINTE FOI ABIDJAN 023 G. S. LES AMAZONES 024 EPV AMAZONES 025 EPP PALMERAIE 026 EPV DIALOGUE 028 INSTITUT LES PREMICES 030 COLLEGE GRACE DIVINE 031 GROUPE SCOLAIRE RAIL 4 BAD B ET C 032 EPV DIE MORY 033 EPP SAGBE I (BOKABO) 034 EPP ATCHRO 035 EPV ANOUANZE 036 EPV SAINT PAUL 037 EPP N'SINMON 039 COLLEGE H TAZIEFE 040 EPV LESANGES-NOIRS 041 GROUPE SCOLAIRE ASSAMOI 045 COLLEGE ANADOR 046 EPV LA PROVIDENCE 047 EPV BEUGRE 048 GROUPE SCOLAIRE HOUANTOUE 049 EPV SAINT-CYR 050 GROUPE SCOLAIRE SAINTE JEANNE 051 GROUPE SCOLAIRE SAINTE ELISABETH 052 EPP PLATEAU-DOKUI BAD 054 GROUPE SCOLAIRE ABOBOTE ANNEXE 055 GROUPE SCOLAIRE FENDJE 056 GROUPE SCOLAIRE ABOBOTE 057 EPV CATHOLIQUE SAINT AUGUSTIN 058 GROUPE SCOLAIRE LES ORCHIDEES 059 CENTRE D'EDUCATION PRESCOLAIRE 060 EPV REUSSITE 061 EPP GISCARD D'ESTAING 062 EPP LES FLAMBOYANTS 063 GROUPE SCOLAIRE ASSEMBLEE DE DIEU ABOBO 065 EPP KENNEDY 066 EPV SAINT SIMON 067 EPP CLOUETCHA -

Annuaire Des Statistiques D'etat Civil 2015

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE ----------------------------------- DIRECTION DES ETUDES DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI-EVALUATION ANNUAIRE DES STATI STIQUES D'ETAT CIVIL 2015 SEPTEMBRE 2016 REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE ----------------------------------- DIRECTION DES ETUDES, DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI-EVALUATION ANNUAIRE DES STATISTIQUES D'ETAT CIVIL 2015 Les personnes ci-après ont contribué à l’élaboration de cet annuaire : MEMIS/DEPSE : YAPI Amoncou Fidel TANO Gnanmien Raoul Hermann Mme ALLOU née OHOUSSOU Néfertiti Mme GANNON née GNAHORE Ange-Lydie GOUE Rosine Prisca KOFFI Christian Anselme MEMIS/DGAT : ZEHI Eva Irié MEMIS/DGDDL : GOGONE Bi Botty Maxime MEMIS/DITT : OTCHIERE N’Kpéma Charles ONI : Mme DJAGOURI née KOUDOUGNON Amone KOUAKOU Yao Alexis Thierry DPPEIS : KONE Daouda INS : BAKAYOKO Massoma GNANZOU N’Guethas Sylvie K. ONP : KOUASSI Ludovic SERY Né Joël COORDINATION SNU : Emmanuelle PARIS-COHEN SECRETARIAT TECHNIQUE PBF GUEU Bertrand UNFPA : N'DA Constant UNICEF : SIGUI Mokie Hyacinthe UNHCR : DJAHA Konan Francis INTELLIGENCE MULTIMEDIA : YAO Gnekpié Florent 1 PREFACE La Côte d’Ivoire poursuit son chemin vers la consolidation de la paix et le développement, tout en accordant une attention particulière aux questions de l’identité. C’est pourquoi, la réforme de l’état civil figure parmi les priorités du Plan National de Développement (PND 2016-2020). En effet, la problématique d’enregistrement des faits d’état civil est au cœur des préoccupations et continue de constituer une demande sociale. Selon l’Enquête Démographique et de Santé (EDS) 2012, 35 % des enfants de moins de 5 ans ne sont pas encore déclarés à l’état civil. -

KOUAME Euphrasie Ben Houassa

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITEFELIX HOUPHOUËT-BOIGNY COCODY-ABIDJAN UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION (UFR-SEG) Année académique 2013-2014 L- THESE PHD présentée par : KOUAME Euphrasie Ben Houassa Soutenue publiquement le 24 Janvier 2014 Pour obtenir Je grade de : DOCTEUR DES UNIVERSITES PUBLIQUES DE COTE D'IVOIRE ~!inetS. pjcialitl': Sciences Economiques/Economie du Développement THESE dirigée par : M. AKE N'GBO Gilbert Marie Professeur Titulaire, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire JURY: Président: M. DIA W Adama Professeur Titulaire, Université Louis Gaston Berger, Saint Louis, Sénégal Membres : M. AKE N'GBO Gilbert Marie Professeur Titulaire, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire M. KOUASSI Eugene Maître de Conférences, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire M. OUATTARA Wautabouna Maître de Conférences Agrégé, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire M. ADAIR Philippe Maître de Conférences Agrégé HDR, Université Paris Est Créteil, France M. ACCLASSATO Denis Maître de Conférences Agrégé, Université Abomcy-Calavi, Bénin M.BALLOZié Maître de Conférences Agrégé, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire RISK A VERSION AND AGRICULTURAL DECISION-MAKING UND ER UNCERTAINTY: EVIDENCE FROM COCOA FARMERS IN WESTERN CÔTE D'IVOIRE A Thesis presented to the Faculty of Economies and Management, Felix Houphouet-Boigny University ofCocody, Abidjan, Côte d'Ivoire In Partial Fulfilment of the Requiremcnts for the Degree of Doctor of Philosophy by Kouamé Euphrasie Ben-Houassa June,2013 DEDICATION To my Nissy and my late Father ii DISCLAIMER The Felix Houphouet Boigny University will not give any approbation to the opinions found in this dissertation. -

1 Décret N° 2005-314 Du 06 Octobre 2005 Portant

Décret n° 2005-314 du 06 octobre 2005 portant création de cinq cent vingt (520) communes Article 1er : Il est créé dans la région de l'AGNEBY, vingt-sept (27) communes dénommées ci- après : DEPARTEMENT D'AGBOVILLE Aboudé, Ananguié, Attobrou, Céchi, Grand Morié, Grand Yapo, Guessiguié, Loviguié, Offoumpo, Oress-Krobou, Ottopé ; DEPARTEMENT D'ADZOPE Abié, Abongoua, Ananguié, Annépé, Assikoi, Bécédi-Brignan, Biasso, Biéby, Boudépé, Diasson, Grand-Akoudzin, Miadzin, Moapé, Yakassé-Mé ; DEPARTEMENT D'AKOUPE Bacon, Bécouéfin. Article 2 : Il est créé dans la région du BAFING, douze (12) communes dénommées ci-après : DEPARTEMENT DE TOUBA Booro-Borotou, Dioman, Doh, Ferentela, Foungbesso, Gouékan, Mahandougou, Mandougou, Massala-Barala, Niokosso, Saboudougou, Sokourala-Mahou. Article 3 : Il est créé dans la région du BAS-SASSANDRA, quarante-trois (43) communes dénommées ci-après : DEPARTEMENT DE SAN PEDRO Adjaméné, Djapadji, Doba, Dogbo, Gabiadji, Gligbeuadji, Grobonou-Dan, Iboké, Kpoté, Oueoulo, Touih, Waté ; DEPARTEMENT DE SASSANDRA Dabouyo, Dakpadou, Gnégrouboué, Grihiri, Kokolopozo, Pauly-Brousse, Sago ; DEPARTEMENT DE SOUBRE Dapéoua, Gbazoa, Gnogboyo, Ipouadji, Koréakinou, Lessiri, Liliyo, Mabéhiri 1, Okrouyo,Ottawa, Oupoyo, Takoréagui, Wonséaly, Yabayo, Yacolidabouo ; DEPARTEMENT DE TABOU Dapo-Iboké, Djamandioké, Djouroutou, Gnato, Mahino, Ménéké, Olodio, Para, Podoué. Article 4 : Il est créé dans la région du DENGUELE, quinze (15) communes dénommées ci-après : 1 DEPARTEMENT DE MADINANI Fengolo, Gbongaha, Ngoloblasso, Siansoba ; DEPARTEMENT DE MINIGNAN Gouenzou, Kimbirila-Nord, Mahandiana-Sokourani, Sokoro ; DEPARTEMENT D'ODIENNE Bougousso, Dabadougou-Mafélé, Férémandougou, Gbéléban, Kimbirila-Sud, Nafana-Sienso, Sokorodougou. Article 5 : Il est créé dans la région du FROMAGER, seize (16) communes dénommées ci-après: DEPARTEMENT DE GAGNOA Bayota, Dahiépa-Kéhi, Dignago, Dougroupalégnoa, Doukouyo, Galébouo, Gnagbodougnoa, Mabouo, Sérihio, Téhiri, Toutoubré, Yopohoué; DEPARTEMENT D'OUME Guépahouo, Kouaméfla, Lahouda, Tonla. -

1333118154Nouveau Decoupag

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union - Discipline - Travail CARTE ADMINISTRATIVE 8°0'0"W 7°0'0"W 6°0'0"W 5°0'0"W 4°0'0"W 3°0'0"W ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Papara ! ! ! ! M A L I (! (! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Débété ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TENGRELA !! ! ! ! ! ! ! ! ! Kimbirila-Nord Kanakono ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ( ! Toumoukoro ! ! ! ! ! (! ! ! (! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BURKINA-FASO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! (! ! ! ! ! (! Mahandiana-Sokourani ! (! ! ! Sokoro ! ! Niellé (! ! ! ! ! ! ! Tienko ! ! ! ! (! ! Blességué Bougou (! ! ! ! ! ! ! (! ! ! Diawala ! ! ! Katogo Kaouara ! ! (! ! ! F O L O N (! ! ! ! Goulia ! 10°0'0"N ! (! MINIGNAN )!(! (! Sianhala M'Bengué ! ! (! ! ! OUANGOLODOUGOU ! ! ! 10°0'0"N !(! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Baya ! (! ! KOUTO ! ! ! ! (! ! ! Fengolo ! ! ! (! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! KANIASSO ! ! ! ! ! ! ! ! (! (! (! ! ! Gbon ! ! SAMATIGUILA ! (! ! (! ! ! ! ! ! ! Kasséré (! ! ! (! Katiali TCHOLOGO !(! ! Gogo ! ! Kalamon ! ! ! ! ! ! (! (! ! ! ! Kolia ! DOROPO ! N'Goloblasso ! ! (! ! ! ! ! µ ! ! Tougbo ! (! ! (! Kimbirila-Sud ! ! ! Samango ! ! ! ! ! (! ! SAVANES ! ! ! ! Danoa ! ! (! Gbéléban (! ! TEHINI Niamoué ! SINEMATIALI FERKESSEDOUGOU ! ! (! Niofoin Koni ! ! (! Tiémé ! (! ! (! ! (! (! Lataha !(! )! ! ! (! MADINANI Siempurgo ! (! ! (! ! J! Gbalèkaha (! (! ! Seydougou ! )! (! (Sédiogo) (! ! ! ! KORHOGO (! Togoniéré Bouko ! ODIENNE BOUNDIALI P O R O Koumbala ! (! ! ! ! ! ! ! !( ! J (! Sikolo -

Appréciation Rapide De Cécité Evitable Dans La Région De Gboklen

2017 Appréciation Rapide de la Cécité Evitable dans la région de GbokleNawa San Pédro – Côte d’Ivoire RAPPORT ELABORE PAR THÉODORE KADIMA MUTOMBO CENTRE OPHTALMOLOGIQUE DE MASINA |(50, Avenue Bosango, Q 3, Commune de Masina, KINSHASA, REP. DEM. DU CONGO Tél : +243 998 669 355 Email : [email protected] Pré-enquête et Formation Une enquête ARCE a été conduite dans la région sanitaire de Gbokle- Nawa- San- Pedro en Côte d’Ivoire afin de fournir des informations sanitaires de base à cette région qui dispose de services de soins oculaires limités. Les informations générales sur la région de Gbokle-Nawa-San Pedro sont fournies dans le protocole de cette enquête ARCE. Ce protocole d’enquête a été élaboré par l’investigateur principal le Professeur Joseph Aka, et a été approuvé par le Ministère de la Santé Publique à travers le Programme National de la Santé Oculaire. Cette ARCE a pour objet de fournir des données sur (1) la prévalence et les causes de la cécité et de la déficience visuelle, (2) la couverture chirurgicale de la cataracte de la zone d’enquête, (3) les résultats de la chirurgie de la cataracte chez les personnes opérées dans la région et (4) Les raisons que les gens avancent pour n’avoir pas eu la chirurgie de la cataracte (les barrières à la chirurgie de cataracte). Une taille d'échantillon suffisante pour démontrer une prévalence de la cécité de 3,2% ± 0,7% avec une confiance de 95%, un effet de grappe de 1.5 et le manque de conformité de 5%, a été calculée à 3800. -

Population Du Département De Soubré

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Union – Discipline - Travail ------------------------------------------ MINISTERE DU PETROLE, DE L’ENERGIE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES ------------------------------------------ ------------------------------------------ PROJET DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET D’ACCES A L’ELECTRICITE (PTDAE) ------------------------------------------ COMPOSANTE 3 : ELECTRIFICATION RURALE ET ACCES A L’ENERGIE ----------------------------------------- Sous-composante : ELECTRIFICATION RURALE DE 202 LOCALITES DANS LES REGIONS DE SAN PEDRO, GBOKLE, HAUT SASSANDRA ET LA NAWA PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION (PAR) DU PROJET D’ELECTRIFICATION RURALE DE 51 LOCALITES DANS LA REGION DE LA NAWA -- RAPPORT PROVISOIRE -- -- Novembre 2019 -- TABLE DES MATIERES LISTE DES TABLEAUX .................................................................................................................................. 5 LISTE DES FIGURES ..................................................................................................................................... 6 LISTE DES PLANCHES .................................................................................................................................. 6 DEFINITION DES TERMES ............................................................................................................................ 7 EXECUTIVE SUMMARY ................................................................................................................................. 9 1.1. Contexte et justification ......................................................................................................... -

Evaluation of the Peacebuilding Fund Portfolio in Côte D'ivoire (2015-2019)

Evaluation of the Peacebuilding Fund portfolio in Côte d’Ivoire (2015-2019) Final report 30 December 2019 Evaluation team: • Fernanda Faria (Team Leader) • Belén Díaz (Gender and Peacebuilding Expert) • Guy Oscar Toupko (Local Consultant) TABLE OF CONTENTS Acronyms .................................................................................................................................. 4 Executive summary .................................................................................................................. 7 1 Context in Côte d’Ivoire and PBF interventions ........................................................... 7 2 Evaluation objectives ....................................................................................................... 8 3 Methodology ..................................................................................................................... 8 4 Main observations by criteria and evaluation components .......................................... 9 4.1 Relevance ..................................................................................................................... 9 4.2 Efficiency ..................................................................................................................... 9 4.3 Effectiveness and Impact ........................................................................................... 10 4.4 Sustainability ............................................................................................................. 11 4.5 Gender ...................................................................................................................... -

Region De La Nawa

REGION DE LA NAWA LOCALITE DEPARTEMENT REGION POPULATION SYNTHESE SYNTHESE SYNTHESE COUVERTURE 2G COUVERTURE 3G COUVERTURE 4G ABODAGUI MEAGUI NAWA 1402 ADAMAGUI MEAGUI NAWA 3180 ADK(COMPLEXEINDUSTRIEL) BUYO NAWA 2771 AHOUTOUAGUI MEAGUI NAWA 3406 ALIKRO GUÉYO NAWA 2186 AMARAGUI MEAGUI NAWA 3995 AMORAGUI MEAGUI NAWA 1409 ANAGBA MEAGUI NAWA 4274 ANGAGUI MEAGUI NAWA 4772 ASSAMOIKRO BUYO NAWA 4104 BADAYO SOUBRE NAWA 1571 BAGLO 2 BUYO NAWA 5097 BAGOLIÉOUA SOUBRE NAWA 4973 BAGUI MEAGUI NAWA 2098 BAKADOU GUÉYO NAWA 3691 BAKAYO GUÉYO NAWA 7247 BAKAYO SOUBRE NAWA 3437 BALÉKO GUÉYO NAWA 4971 BANGALIDOUGOU GUÉYO NAWA 1248 BELLEVILLE BUYO NAWA 14530 BLAGBANIÉ MEAGUI NAWA 2086 BLÉDOUAGUI MEAGUI NAWA 3746 BLESSÉOUA SOUBRE NAWA 2892 BOBOUO 1 GUÉYO NAWA 559 BOBOUO 2 GUÉYO NAWA 3077 BODOUHIO GUÉYO NAWA 2695 REGION DE LA NAWA BODOUHIO-BLOC GUÉYO NAWA 1420 BOGRÉKO SOUBRE NAWA 4208 BRÉTIHIO GUÉYO NAWA 3859 BRICOLO SOUBRE NAWA 5316 BROUAGUI MEAGUI NAWA 4266 BUYO BUYO NAWA 25339 DABOUYO GUÉYO NAWA 17015 DABOUYO 1 GUÉYO NAWA 405 DABOUYO 2 GUÉYO NAWA 2827 DAFRAHINOU BUYO NAWA 10150 DAGOUAYO GUÉYO NAWA 289 DAHILI MEAGUI NAWA 5076 DAPEOUA BUYO NAWA 10758 DJÉGNADOU GUÉYO NAWA 2753 DJIGBAGUI MEAGUI NAWA 7262 DJOUTOUGBO SOUBRE NAWA 3288 DOBOKO SOUBRE NAWA 1199 DOBOUO SOUBRE NAWA 11384 DOGABRE SOUBRE NAWA 466 GABAGUHÉ SOUBRE NAWA 3336 GADAGO SOUBRE NAWA 2806 GALÉA 1 SOUBRE NAWA 1313 GALÉA 2 SOUBRE NAWA 3454 GBALÉBOUO SOUBRE NAWA 5542 GBALÉGUHÉ SOUBRE NAWA 1193 GBALÉVILLE SOUBRE NAWA 2523 GBALÉYO SOUBRE NAWA 1935 GBATINA MEAGUI NAWA 2523 GBAZOA SOUBRE NAWA 3136 REGION -

Le Guide Des Potentiels

LE GUIDE DES POTENTIELS À DÉCOUVRIR Bienvenue dans la NAWA Sœurs et Frères de la NAWA, paroliers n’est pas une légende du Natifs de Côte d’Ivoire, passé mais une réalité bien vivace Expatriés de tous les Pays, qui s’égrène sur chaque parcelle de Visiteurs de passage, son territoire. Les sonorités cristallines de l'arc musical dôdô et Le temps est venu de partir à la de la flûte pédou accompagnent les (re)découverte de cette étonnante danses et les masques. Son Région de la NAWA, fréquemment patrimoine, tant matériel qualifiée de Côte d’Ivoire en qu’immatériel, résonne au plus miniature en raison de son profond des mémoires et se brassage culturel. perpétue au sein des noyaux villageois et des nouvelles La NAWA peut s’enorgueillir de la générations. La tradition de la richesse de ses terres et de joyaux NAWA est source de modernité et uniques. Le Parc national de Taï, d’enrichissement mutuel. Patrimoine mondial de l’UNESCO, constitue une réserve de biosphère Avec l’esprit de cohésion et d’unité sur des milliers d’hectares. Les qui les caractérise, les populations chutes de la NAWA, sur le fleuve de la NAWA sont toujours prêtes à Sassandra, allient des eaux un accueil chaleureux et à faciliter tempétueuses et le respect des l’exploration de son patrimoine. traditions séculaires de son génie. Déjà dotée d’un excellent réseau Vous pourrez traverser des routier, la construction d’un paysages de toute beauté, en vous aérodrome régional offrira de émerveillant sans discontinuer au nouvelles possibilités pour partir à fil des kilomètres : les singes de la découverte de notre belle Région.