Solidarite 1991 Livre.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

My Personal Callsign List This List Was Not Designed for Publication However Due to Several Requests I Have Decided to Make It Downloadable

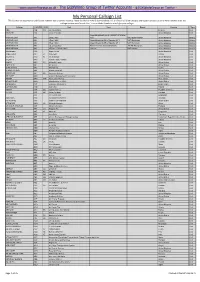

- www.egxwinfogroup.co.uk - The EGXWinfo Group of Twitter Accounts - @EGXWinfoGroup on Twitter - My Personal Callsign List This list was not designed for publication however due to several requests I have decided to make it downloadable. It is a mixture of listed callsigns and logged callsigns so some have numbers after the callsign as they were heard. Use CTL+F in Adobe Reader to search for your callsign Callsign ICAO/PRI IATA Unit Type Based Country Type ABG AAB W9 Abelag Aviation Belgium Civil ARMYAIR AAC Army Air Corps United Kingdom Civil AgustaWestland Lynx AH.9A/AW159 Wildcat ARMYAIR 200# AAC 2Regt | AAC AH.1 AAC Middle Wallop United Kingdom Military ARMYAIR 300# AAC 3Regt | AAC AgustaWestland AH-64 Apache AH.1 RAF Wattisham United Kingdom Military ARMYAIR 400# AAC 4Regt | AAC AgustaWestland AH-64 Apache AH.1 RAF Wattisham United Kingdom Military ARMYAIR 500# AAC 5Regt AAC/RAF Britten-Norman Islander/Defender JHCFS Aldergrove United Kingdom Military ARMYAIR 600# AAC 657Sqn | JSFAW | AAC Various RAF Odiham United Kingdom Military Ambassador AAD Mann Air Ltd United Kingdom Civil AIGLE AZUR AAF ZI Aigle Azur France Civil ATLANTIC AAG KI Air Atlantique United Kingdom Civil ATLANTIC AAG Atlantic Flight Training United Kingdom Civil ALOHA AAH KH Aloha Air Cargo United States Civil BOREALIS AAI Air Aurora United States Civil ALFA SUDAN AAJ Alfa Airlines Sudan Civil ALASKA ISLAND AAK Alaska Island Air United States Civil AMERICAN AAL AA American Airlines United States Civil AM CORP AAM Aviation Management Corporation United States Civil -

Appendix 25 Box 31/3 Airline Codes

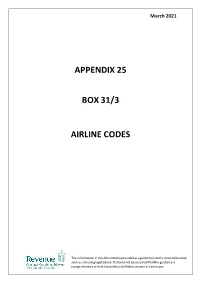

March 2021 APPENDIX 25 BOX 31/3 AIRLINE CODES The information in this document is provided as a guide only and is not professional advice, including legal advice. It should not be assumed that the guidance is comprehensive or that it provides a definitive answer in every case. Appendix 25 - SAD Box 31/3 Airline Codes March 2021 Airline code Code description 000 ANTONOV DESIGN BUREAU 001 AMERICAN AIRLINES 005 CONTINENTAL AIRLINES 006 DELTA AIR LINES 012 NORTHWEST AIRLINES 014 AIR CANADA 015 TRANS WORLD AIRLINES 016 UNITED AIRLINES 018 CANADIAN AIRLINES INT 020 LUFTHANSA 023 FEDERAL EXPRESS CORP. (CARGO) 027 ALASKA AIRLINES 029 LINEAS AER DEL CARIBE (CARGO) 034 MILLON AIR (CARGO) 037 USAIR 042 VARIG BRAZILIAN AIRLINES 043 DRAGONAIR 044 AEROLINEAS ARGENTINAS 045 LAN-CHILE 046 LAV LINEA AERO VENEZOLANA 047 TAP AIR PORTUGAL 048 CYPRUS AIRWAYS 049 CRUZEIRO DO SUL 050 OLYMPIC AIRWAYS 051 LLOYD AEREO BOLIVIANO 053 AER LINGUS 055 ALITALIA 056 CYPRUS TURKISH AIRLINES 057 AIR FRANCE 058 INDIAN AIRLINES 060 FLIGHT WEST AIRLINES 061 AIR SEYCHELLES 062 DAN-AIR SERVICES 063 AIR CALEDONIE INTERNATIONAL 064 CSA CZECHOSLOVAK AIRLINES 065 SAUDI ARABIAN 066 NORONTAIR 067 AIR MOOREA 068 LAM-LINHAS AEREAS MOCAMBIQUE Page 2 of 19 Appendix 25 - SAD Box 31/3 Airline Codes March 2021 Airline code Code description 069 LAPA 070 SYRIAN ARAB AIRLINES 071 ETHIOPIAN AIRLINES 072 GULF AIR 073 IRAQI AIRWAYS 074 KLM ROYAL DUTCH AIRLINES 075 IBERIA 076 MIDDLE EAST AIRLINES 077 EGYPTAIR 078 AERO CALIFORNIA 079 PHILIPPINE AIRLINES 080 LOT POLISH AIRLINES 081 QANTAS AIRWAYS -

Canadian Multinationals

Canadian Multinationals A multinational corporation (MNC) is a corporation/enterprise that manages production establishments or delivers services in at least two countries Also called multinational enterprise (MNE) Or transnational enterprise (TNC) Very large MNC have budgets that exceed that of some countries Are divided into three types: Horizontal Vertical Diversified Multinational Companies Powerful influence Individually Societal International Competition for spots Multinational Companies Emerging issues Transfer pricing Transparency Quick Facts 6 of the largest 15 Canadian MNEs are resource companies Two-thirds of the top Canadian financial enterprises have international operations Brief History Chartered Banks were the first Canadian MNEs and remain among the largest. Bank of Montreal: Created in 1817 by a group of Montreal merchants Used the best organizational and financial methods of the time 1818 – Opened a branch in New York 1870 – Established a branch in London After world war II, Canada become one of the largest exporters of direct investment First significant outflow to Canadian utility enterprises in Latin American and the Caribbean 1971: 6th largest capital exporter in the world Most successful: Brazilian Traction, Light & Power -Eventually nationalized by the Brazilian government Reasons Canadian firms had to reach outside for capital Canadian Pacific Railway - Financed itself by selling shares and bonds through the London financial market Canadian banks were pioneers in the combination of domestic retail -

Fields Listed in Part I. Group (8)

Chile Group (1) All fields listed in part I. Group (2) 28. Recognized Medical Specializations (including, but not limited to: Anesthesiology, AUdiology, Cardiography, Cardiology, Dermatology, Embryology, Epidemiology, Forensic Medicine, Gastroenterology, Hematology, Immunology, Internal Medicine, Neurological Surgery, Obstetrics and Gynecology, Oncology, Ophthalmology, Orthopedic Surgery, Otolaryngology, Pathology, Pediatrics, Pharmacology and Pharmaceutics, Physical Medicine and Rehabilitation, Physiology, Plastic Surgery, Preventive Medicine, Proctology, Psychiatry and Neurology, Radiology, Speech Pathology, Sports Medicine, Surgery, Thoracic Surgery, Toxicology, Urology and Virology) 2C. Veterinary Medicine 2D. Emergency Medicine 2E. Nuclear Medicine 2F. Geriatrics 2G. Nursing (including, but not limited to registered nurses, practical nurses, physician's receptionists and medical records clerks) 21. Dentistry 2M. Medical Cybernetics 2N. All Therapies, Prosthetics and Healing (except Medicine, Osteopathy or Osteopathic Medicine, Nursing, Dentistry, Chiropractic and Optometry) 20. Medical Statistics and Documentation 2P. Cancer Research 20. Medical Photography 2R. Environmental Health Group (3) All fields listed in part I. Group (4) All fields listed in part I. Group (5) All fields listed in part I. Group (6) 6A. Sociology (except Economics and including Criminology) 68. Psychology (including, but not limited to Child Psychology, Psychometrics and Psychobiology) 6C. History (including Art History) 60. Philosophy (including Humanities) -

Turbulence in the Skies

C.D. Howe Institute Commentary www.cdhowe.org No. 181, April 2003 ISSN 8001-824 Turbulence in the Skies: Options for Making Canadian Airline Travel More Attractive Fred Lazar In this issue... Should it matter to Canadian travelers and Canadians in general whether any Canadian airline survives to provide domestic service? The unequivocal answer is: You bet it matters! The Study in Brief This Commentary focuses on recommendations set out by the Canada Transportation Act Review Panel on permitting foreign entry into the domestic airline market and on the competitive landscape in passenger aviation services in Canada. The paper concentrates on the scope for new entry into the Canadian market, the likelihood that new entrants might, in fact, occur if the Canadian market is opened to foreign airlines and investors and the potential market impact if that did happen. If the federal government succeeds in negotiating a more liberal agreement with the United States, the Commentary argues that there would be limited entry at best — there are a very small number of markets in Canada that provide entry opportunities — and the entry might end up displacing Canadian companies in terms of the routes they operate and the number of frequencies they provide on existing routes. Even limited entry would weaken the financial performance of Westjet Airlines Ltd., though it might actually benefit Air Canada because it could use modified existing rights to maximize the benefits of its Toronto hub within a North American market. While I fully support the recommendations of the Review Panel, I believe that the competitive consequences for the domestic Canadian market of a bilateral agreement with the United States are likely to be minimal. -

Contractions 7340.2 CHG 3

U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION CHANGE FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION JO 7340.2 CHG 3 SUBJ: CONTRACTIONS 1. PURPOSE. This change transmits revised pages to Order JO 7340.2, Contractions. 2. DISTRIBUTION. This change is distributed to select offices in Washington and regional headquarters, the William J. Hughes Technical Center, and the Mike Monroney Aeronautical Center; to all air traffic field offices and field facilities; to all airway facilities field offices; to all intemational aviation field offices, airport district offices, and flight standards district offices; and to interested aviation public. 3. EFFECTIVE DATE. May 7, 2009. 4. EXPLANATION OF CHANGES. Cancellations, additions, and modifications (CAM) are listed in the CAM section of this change. Changes within sections are indicated by a vertical bar. 5. DISPOSITION OF TRANSMITTAL. Retain this transmittal until superseded by a new basic order. 6. PAGE CONTROL CHART. See the page control chart attachment. tf ,<*. ^^^Nancy B. Kalinowski Vice President, System Operations Services Air Traffic Organization Date: y-/-<3? Distribution: ZAT-734, ZAT-4S4 Initiated by: AJR-0 Vice President, System Operations Services 5/7/09 JO 7340.2 CHG 3 PAGE CONTROL CHART REMOVE PAGES DATED INSERT PAGES DATED CAM−1−1 through CAM−1−3 . 1/15/09 CAM−1−1 through CAM−1−3 . 5/7/09 1−1−1 . 6/5/08 1−1−1 . 5/7/09 3−1−15 . 6/5/08 3−1−15 . 6/5/08 3−1−16 . 6/5/08 3−1−16 . 5/7/09 3−1−19 . 6/5/08 3−1−19 . 6/5/08 3−1−20 . -

Journal Des Débats

journal des Débats Commission permanente des transports Question avec débat: Les interventions du gouvernement dans le transport aérien et plus particulièrement dans Québecair Le vendredi 19 mars 1982 - No 62 Table des matières Exposé du sujet M. André Bourbeau B-2945 Réponse du ministre M. Michel Clair B-2948 Argumentation M. Pierre-J. Paradis B-2953 M. Michel Clair B-2954 M. André Bourbeau B-2957 M. Michel Clair B-2962 M. André Bourbeau B-2966 M. Michel Clair B-2969 M. Pierre-J. Paradis B-2971 Conclusion M. André Bourbeau B-2973 M. Michel Clair B-2974 M. Réal Rancourt, président B-2945 (Dix heures dix minutes) Québecair éprouvait déjà des difficultés financières et que les actionnaires de la Le Président (M. Rancourt): À l'ordre, compagnie songeaient à se départir de s'il vous plaît! l'entreprise. Deux groupes se sont manifestés Je vous souhaite la bienvenue et semblaient intéressés à faire l'acquisition aujourd'hui, le 19 mars, à la séance de la de Québecair. Le premier groupe était la commission des transports sur la question société Nordair, une société québécoise, dont avec débat. Elle étudiera la question du le siège social est situé à Montréal, dont le député de Laporte au ministre des Transports président était M. André Lizotte, et dont la sur le sujet suivant: Les interventions du majorité des membres du conseil gouvernement dans le transport aérien et d'administration étaient des Québécois plus particulièrement dans Québecair. francophones et le sont encore d'ailleurs, M. le député de Brome-Missisquoi. société dont la très grande majorité des employés sont des Québécois. -

3 Digit 2 Digit Ticketing Code Code Name Code ------6M 40-MILE AIR VY A.C.E

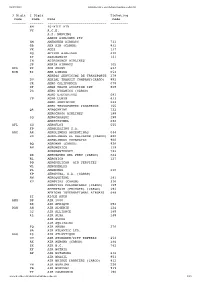

06/07/2021 www.kovrik.com/sib/travel/airline-codes.txt 3 Digit 2 Digit Ticketing Code Code Name Code ------- ------- ------------------------------ --------- 6M 40-MILE AIR VY A.C.E. A.S. NORVING AARON AIRLINES PTY SM ABERDEEN AIRWAYS 731 GB ABX AIR (CARGO) 832 VX ACES 137 XQ ACTION AIRLINES 410 ZY ADALBANAIR 121 IN ADIRONDACK AIRLINES JP ADRIA AIRWAYS 165 REA RE AER ARANN 684 EIN EI AER LINGUS 053 AEREOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 278 DU AERIAL TRANSIT COMPANY(CARGO) 892 JR AERO CALIFORNIA 078 DF AERO COACH AVIATION INT 868 2G AERO DYNAMICS (CARGO) AERO EJECUTIVOS 681 YP AERO LLOYD 633 AERO SERVICIOS 243 AERO TRANSPORTES PANAMENOS 155 QA AEROCARIBE 723 AEROCHAGO AIRLINES 198 3Q AEROCHASQUI 298 AEROCOZUMEL 686 AFL SU AEROFLOT 555 FP AEROLEASING S.A. ARG AR AEROLINEAS ARGENTINAS 044 VG AEROLINEAS EL SALVADOR (CARGO) 680 AEROLINEAS URUGUAYAS 966 BQ AEROMAR (CARGO) 926 AM AEROMEXICO 139 AEROMONTERREY 722 XX AERONAVES DEL PERU (CARGO) 624 RL AERONICA 127 PO AEROPELICAN AIR SERVICES WL AEROPERLAS PL AEROPERU 210 6P AEROPUMA, S.A. (CARGO) AW AEROQUETZAL 291 XU AEROVIAS (CARGO) 316 AEROVIAS COLOMBIANAS (CARGO) 158 AFFRETAIR (PRIVATE) (CARGO) 292 AFRICAN INTERNATIONAL AIRWAYS 648 ZI AIGLE AZUR AMM DP AIR 2000 RK AIR AFRIQUE 092 DAH AH AIR ALGERIE 124 3J AIR ALLIANCE 188 4L AIR ALMA 248 AIR ALPHA AIR AQUITAINE FQ AIR ARUBA 276 9A AIR ATLANTIC LTD. AAG ES AIR ATLANTIQUE OU AIR ATONABEE/CITY EXPRESS 253 AX AIR AURORA (CARGO) 386 ZX AIR B.C. 742 KF AIR BOTNIA BP AIR BOTSWANA 636 AIR BRASIL 853 AIR BRIDGE CARRIERS (CARGO) 912 VH AIR BURKINA 226 PB AIR BURUNDI 919 TY AIR CALEDONIE 190 www.kovrik.com/sib/travel/airline-codes.txt 1/15 06/07/2021 www.kovrik.com/sib/travel/airline-codes.txt SB AIR CALEDONIE INTERNATIONAL 063 ACA AC AIR CANADA 014 XC AIR CARIBBEAN 918 SF AIR CHARTER AIR CHARTER (CHARTER) AIR CHARTER SYSTEMS 272 CCA CA AIR CHINA 999 CE AIR CITY S.A. -

Behind Headlines

BEHIND the HEADLINES VOLUME 60 NO. 3 SPRING 2003 A Vital Industry in Search of New Policies: Air Transport in Canada FRED LAZAR Contributions on topical foreign policy, international affairs and global issues should be addressed to: Behind the Headlines, CIIA 205 Richmond Street West, Suite 302 Toronto, Canada M5V 1V3 Telephone: 416-977-9000 Facsimile: 416-977-7521 E-mail: [email protected] Submissions, submitted by disk or e- mail, with a minimum number of endnotes, must not exceed 7,000 words. The mission of the Canadian Institute of International Affairs is to promote an understanding of international affairs and Canada’s role in a changing world by providing interested Canadi- ans with a non-partisan, nation-wide forum for informed discussion, analy- sis, and debate. The views expressed in Behind the Headlines are those of the authors. © 2004 Canadian Institute of International Affairs Published quarterly $4.95 per single issue $19.95 per year (Canadian addresses add 7% GST) GST Registration No. 10686 1610 RT Date of issue – February 2004 Editor: ISSN 0005-7983 Publications Mail Registration Robert Johnstone No. 09880 A vital industry in search of new policies: Air transport in Canada FRED LAZAR INTRODUCTION ew businesses are as important as the airline industry for the smooth and efficient working of a modern society. Air trans- Fport has come to play an irreplaceable role in service to com- merce and to the travel needs of the millions of people who fly every day. It is a global, technologically advanced and dynamic growth industry. In March, 2003 the International Civil Aviation Organization (ICAO) reported that the output of air transport had increased by a factor of 31 since 1960, while world GDP increased by a factor of 4. -

Page Control Chart

4/8/10 JO 7340.2A CHG 2 ERRATA SHEET SUBJECT: Order JO 7340.2, Contractions This errata sheet transmits, for clarity, revised pages and omitted pages from Change 2, dated 4/8/10, of the subject order. PAGE CONTROL CHART REMOVE PAGES DATED INSERT PAGES DATED 3−2−31 through 3−2−87 . various 3−2−31 through 3−2−87 . 4/8/10 Attachment Page Control Chart i 48/27/09/8/10 JO 7340.2AJO 7340.2A CHG 2 Telephony Company Country 3Ltr EQUATORIAL AIR SAO TOME AND PRINCIPE SAO TOME AND PRINCIPE EQL ERAH ERA HELICOPTERS, INC. (ANCHORAGE, AK) UNITED STATES ERH ERAM AIR ERAM AIR IRAN (ISLAMIC IRY REPUBLIC OF) ERFOTO ERFOTO PORTUGAL ERF ERICA HELIIBERICA, S.A. SPAIN HRA ERITREAN ERITREAN AIRLINES ERITREA ERT ERTIS SEMEYAVIA KAZAKHSTAN SMK ESEN AIR ESEN AIR KYRGYZSTAN ESD ESPACE ESPACE AVIATION SERVICES DEMOCRATIC REPUBLIC EPC OF THE CONGO ESPERANZA AERONAUTICA LA ESPERANZA, S.A. DE C.V. MEXICO ESZ ESRA ELISRA AIRLINES SUDAN RSA ESSO ESSO RESOURCES CANADA LTD. CANADA ERC ESTAIL SN BRUSSELS AIRLINES BELGIUM DAT ESTEBOLIVIA AEROESTE SRL BOLIVIA ROE ESTERLINE CMC ELECTRONICS, INC. (MONTREAL, CANADA) CANADA CMC ESTONIAN ESTONIAN AIR ESTONIA ELL ESTRELLAS ESTRELLAS DEL AIRE, S.A. DE C.V. MEXICO ETA ETHIOPIAN ETHIOPIAN AIRLINES CORPORATION ETHIOPIA ETH ETIHAD ETIHAD AIRWAYS UNITED ARAB EMIRATES ETD ETRAM ETRAM AIR WING ANGOLA ETM EURAVIATION EURAVIATION ITALY EVN EURO EURO CONTINENTAL AIE, S.L. SPAIN ECN CONTINENTAL EURO EXEC EUROPEAN EXECUTIVE LTD UNITED KINGDOM ETV EURO SUN EURO SUN GUL HAVACILIK ISLETMELERI SANAYI VE TURKEY ESN TICARET A.S. -

Order 7340.1Z Chg 1

U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION CHANGE FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION 7340.1Z CHG 1 SUBJ: CONTRACTIONS 1. PURPOSE. This change transmits revised pages to Change 1 of Order 7340.1Z, Contractions. 2. DISTRIBUTION. This change is distributed to select offices in Washington and regional headquarters, the William J. Hughes Technical Center, and the Mike Monroney Aeronautical Center; all air traffic field offices and field facilities; all airway facilities field offices; all international aviation field offices, airport district offices, and flight standards district offices; and the interested aviation public. 3. EFFECTIVE DATE. July 5, 2007. 4. EXPLANATION OF CHANGES. Cancellations, additions, and modifications are listed in the CAM section of this change. Changes within sections are indicated by a vertical bar. 5. DISPOSITION OF TRANSMITTAL. Retain this transmittal until superseded by a new basic order. 6. PAGE CONTROL CHART. See the Page Control Chart attachment. Michael A. Cirillo Vice President, System Operations Services Air Traffic Organization Date: __________________ Distribution: ZAT-734, ZAT-464 Initiated by: System Operations 07/05/07 7340.1Z CHG 1 PAGE CONTROL CHART REMOVE PAGES DATED INSERT PAGES DATED 3-1-19 03/15/07 3-1-19 07/05/07 3-1-20 03/15/07 3-1-20 03/15/07 3-1-21 03/15/07 3-1-21 07/05/07 3-1-22 03/15/07 3-1-22 03/15/07 3-1-45 03/15/07 3-1-45 03/15/07 3-1-46 03/15/07 3-1-46 07/05/07 3-1-49 03/15/07 3-1-49 03/15/07 3-1-50 03/15/07 3-1-50 07/05/07 3-1-61 03/15/07 3-1-61 03/15/07 3-1-62 03/15/07 3-1-62 07/05/07 3-1-73 -

Change Federal Aviation Administration Jo 7340.2 Chg 1

U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION CHANGE FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION JO 7340.2 CHG 1 SUBJ: CONTRACTIONS 1. PURPOSE. This change transmits revised pages to Order JO 7340.2, Contractions. 2. DISTRIBUTION. This change is distributed to select offices in Washington and regional headquarters, the William J. Hughes Technical Center, and the Mike Monroney Aeronautical Center; to all air traffic field offices and field facilities; to all airway facilities field offices; to all international aviation field offices, airport district offices, and flight standards district offices; and to interested aviation public. 3. EFFECTIVE DATE. September 25, 2008. 4. EXPLANATION OF CHANGES. Cancellations, additions, and modifications are listed in the CAM section of this change. Changes within sections are indicated by a vertical bar. 5. DISPOSITION OF TRANSMITTAL. Retain this transmittal until superseded by a new basic order. 6. PAGE CONTROL CHART. See the Page Control Chart attachment. Nancy B. Kalinowski Vice President, System Operations Services Air Traffic Organization Date: Distribution: ZAT-734, ZAT-464 Initiated by: AJR-0 Vice President, System Operations Services 9/25/08 JO 7340.2 CHG 1 PAGE CONTROL CHART REMOVE PAGES DATED INSERT PAGES DATED CAM−1−1 and CAM−1−2 . 06/05/08 CAM−1−1 and CAM−1−2 . 06/05/08 3−1−1 . 06/05/08 3−1−1 . 06/05/08 3−1−2 . 06/05/08 3−1−2 . 09/25/08 3−1−17 . 06/05/08 3−1−17 . 06/05/08 3−1−18 . 06/05/08 3−1−18 . 09/25/08 3−1−23 through 3−1−26 .