Piano Operativo Comune Di Siena

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

La Toscana Dei Boschi

Regione Toscana Fondazione Giunta Regionale S. Giovanni Gualberto La Toscana dei boschi estratto dal volume “Attraverso le regioni forestali d’Italia” Millenario di S. Giovanni Gualberto Patrono dei Forestali d’Italia EDIZIONI VALLOMBROSA 2000 INDICE Presentazione ......................................................... Pag. 5 La Toscana dei boschi ............................................ « 9 La trasformazione del paesaggio forestale ............... « 10 I toponimi ............................................................. « 31 Il bosco e l’arte....................................................... « 42 Il clima .................................................................. « 56 I suoli .................................................................... « 62 La fauna selvatica................................................... « 67 Tre miliardi e mezzo di piante................................ « 72 La vegetazione forestale e i tipi di bosco ................. « 81 Tra le foreste più note: dall’Alpe al litorale ............. « 88 Lotta agli incendi e alle altre cause avverse ............. « 108 L’economia, l’occupazione, i prodotti silvani.......... « 116 La legislazione........................................................ « 121 Selvicoltura negli ultimi decenni ............................ « 125 I boschi di domani................................................. « 130 Bibliografia ............................................................ « 135 3 a cura di: A.A. Hofmann - D. Perulli Hanno collaborato: M. Agnoletti - ARSIA -

ELENCO ACCOMPAGNATORI TURISTICI DI SIENA COGNOME NOME INDIRIZZO PROV. Alekseyenko Iryna Via Uopini, 10 Monteriggioni SI Alfieri

ELENCO ACCOMPAGNATORI TURISTICI DI SIENA CITTA' COGNOME NOME INDIRIZZO (di Residenza) PROV. Alekseyenko Iryna Via Uopini, 10 Monteriggioni SI Alfieri Veronica Via Umberto I°, 5 Piancastagnaio SI Alicia Andrea Loc. Monti 89 Gaiole in Chianti. SI Ambrosio Filomena Via Elia Mazzei, 34 Castelnuovo B.ga SI Amerighi Laura Montevarchi SI Angeli Pierluigi Via G. di Vittorio, 9 Chianciano Terme SI Angeletti Daniela Via Oslavia,105 Chiusi SI Ardenghi Daniela Via di Fontanella,21 Siena SI Aurigi Ilaria Via Alfieri, 23/B Castelnuovo B.ga SI Avanzati Alessandra Via Chianacce, 20 Montepulciano SI Azzalin Gianluca Piazza Nagj, 2 Poggibonsi SI Bacci Renato Via G..Matteotti 53 Volterra SI Baglioni Serena S.S. 146 Sud, 14 Montepulciano SI Baglioni Denise Loc. Terranera di Sotto, 172/A Subbiano (AR) Baiocchi Lisa Via Trento,48 Abbadia S.Salvatore SI Baldini Rita Via dello Spuntone, 2 Colle di Val D'Elsa SI Bandini Gaia Loc.Il Casalone Colle Val d'Elsa SI Bani Gloria Loc. Pancole, 19/A San Gimignano SI Baragli Viviana Località Sant'Andrea, 10 San Gimignano SI Barbagli Lisa Strada di Colle Pinzuto,52 Siena SI Barbetti Stefania Via Roma,2 Siena SI Barbetti Tiziana P.zza del Mercato 48 Siena SI Barbieri Gabriella Via dei Pispini,55 Siena SI Bardelli Federica Via Traversa Valdichiana Ovest , 62 Torrita di Siena SI Bardelli Sara Via Abruzzi, 20 Siena SI Bardelli Annalisa Via Leccetello, 53 Trequanda SI Bartalini Duccio P.zza G.Amendola.6 Siena SI Bartoli Francesca Via E.Fermi,14 Sinalunga SI Bassanelli Elisa Via Gallerani, 19 Siena SI Bastreghi Elena Via Lauretana Ovest, 1 Montepulciano SI Batelli Barbara Loc. -

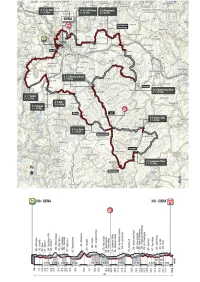

New Percorso Strade Bianche Men

STRADE BIANCHE ME km 184 cronotabella SIENA - SIENA sabato 1 agosto 2020 Distanze Orario di passaggio Quota Località Note par- per- da per- km/h ziali corse correre 37 39 41 PROVINCIA DI SIENA 346 SIENA # Villaggio Partenza 3.0 13.40 13.40 13.40 240 SIENA # km 0 - ss.73 0.0 0.0 184.0 13.45 13.45 13.45 238 Svinc. Siena Ovest # ss.73 0.4 0.4 183.6 13.46 13.46 13.46 220 Volte Basse ; sp.37 5.8 6.2 177.8 13.54 13.54 13.53 252 Sovicille # sp.37 - sp.73bis 4.4 10.6 173.4 14.01 14.00 14.00 203 Rosia : sp.99 4.4 15.0 169.0 14.07 14.06 14.06 197 Settore 1 : Vidritta 2.6 17.6 166.4 14.11 14.10 14.09 184 Fine Sett. 1 # 2.1 19.7 164.3 14.14 14.13 14.12 248 San Rocco a Pilli ; v.Grossetana 3.3 23.0 161.0 14.20 14.18 14.17 218 Settore 2 : sp.23/c 2.0 25.0 159.0 14.23 14.21 14.19 364 Grotti : Fine Sett. 2 5.8 30.8 153.2 14.34 14.32 14.29 286 Ville di Corsano ; sp.23 1.6 32.4 151.6 14.36 14.34 14.31 233 Radi - Sett. 3 ; sp.34/b 4.5 36.9 147.1 14.43 14.40 14.37 281 Lupompesi : Fine sett. -

Orari E Percorsi Della Linea Bus

Orari e mappe della linea bus 104 104 Ancaiano Visualizza In Una Pagina Web La linea bus 104 (Ancaiano) ha 5 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Ancaiano: 11:00 (2) Capanno Suvera: 06:45 (3) Piazza Gramsci: 11:40 (4) Pievescola: 13:30 (5) Siena - Ferrovia: 06:55 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus 104 più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus 104 Direzione: Ancaiano Orari della linea bus 104 41 fermate Orari di partenza verso Ancaiano: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 11:00 martedì 11:00 Piazza Gramsci Piazza Antonio Gramsci, Siena mercoledì 11:00 Curtatone giovedì 11:00 15 Viale Curtatone, Siena venerdì 11:00 Veneto sabato 11:00 11 Viale Vittorio Veneto, Siena domenica Non in servizio Fortezza Medicea 49 Viale Vittorio Veneto, Siena Nazario Sauro 3 Via Nazario Sauro, Siena Informazioni sulla linea bus 104 Direzione: Ancaiano Terminal Pescaia Fermate: 41 Durata del tragitto: 35 min Pescaia La linea in sintesi: Piazza Gramsci, Curtatone, Strada dei Cappuccini, Siena Veneto, Fortezza Medicea, Nazario Sauro, Terminal Pescaia, Pescaia, Casone, Parcheggio Fagiolone, Casone Colonna San Marco, Bivio Tinello, Le Cannelle, Costafabbri, La Pellegrina, Pian Delle Fornaci, Parcheggio Fagiolone Costalpino, Agazzara, Il Leccio, Casa Bassa, Volte Strada di Pescaia, Siena Basse, Bivio Matteotti, Santa Giuditta, Pian Del Ponte, Swisel -, Bivio Toiano, Ponte Allo Spino, La Colonna San Marco Pieve, Canille, Sovicille, Sovicille - Capolinea, Sovicille - Via Paolo Frajese, Siena Cras, Le Mandrie, -

Champagne and Sparkling P.8 - 1 3

F u l l W i n e L i s t The mission of our wine program is to offer our guests what we feel represents some of the greatest wine estates of the world. We look for the very highest level of quality and value in order to acquire spectacular bottlings. After over two decades, we have traveled as a staff to many of the birthplaces of these world class estates. We hope to present to guests at any level of wine appreciation a wonderful and diverse selection of offerings that have all been stored, aged, and finally served properly while dining here at the Barolo Grill. After careful selection and collection, we hope to have created a program with a thoughtful curation of wines. Ryan Fletter, CWE, CMS Advanced Sommelier Barolo Grill Wine Director Erin Lindstone, CMS Certified Sommelier Sommelier 1 Table of Contents Small Format Bottles p.4 - 7 Champagne and Sparkling p.8 - 1 3 Vini Bianchi (White Wines) Italian Whites of the North p.1 4 - 1 7 I t a l i a n W h ites of the Central/South p.1 8 Domestic Whites p.19 White Wines of the Old world p.20 - 2 5 Vini Rossi (Red Wines) P i e m o n t e Piedmont Reds p . 2 6 - 2 8 B a r o l o p.29- 49 B a r b a r e s c o p.5 0 - 5 6 T o s c a n a C h i a n t i C l a s s i c o - Chianti Rufina p.5 7 - 59 Vino Nobile di Montepulciano p.60 C a r m i g n a n o / Rosso di Montalcino p.61 Brunello di Montalcino p.62 - 6 8 I.G.T. -

Pia De' Tolomei

CAUSE CRIMINALI dell'Archivio Arcivescovile di Siena Introduzione all'inventario compilato nel 2000 da Luigi Bichi - prima parte - Le CAUSE CRIMINALI conservate presso l'ARCHIVIO ARCIVESCOVILE di SIENA, sono la raccolta di procedimenti rivolti alla repressione di violazioni della legge ecclesiastica: concubinati, abusi e violenze, furti, debiti, lesioni personali, omicidi, ecc., oppure riguardano i possedimenti o la territorialità dei luoghi religiosi. Molto spesso hanno per protagonisti gli ecclesiastici, sia come querelanti o come querelati. In quelle carte scritte in volgare, spesso si trovano parole e modi di dire in uso ancora oggi; molti personaggi sono citati per soprannome. Ci sono argomenti per tutti i gusti, episodi divertenti, burle, fatti scabrosi, delitti raccapriccianti, ecc. Facendo delle ricerche su queste CAUSE si è sentita la necessità di procedere alla inventariazione del materiale; molte cause in carte sciolte le abbiamo rinvenute confuse e mischiate, forse a causa delle consultazioni, e per questo le abbiamo separate e raccolte dentro delle copertine, fatte con dei fogli formato "A3" piegati, alle quali è stata aggiunta una numerazione interna ai faldoni. All'interno di ogni faldone è stato inserito un INDICE delle cause contenute con le DATE ESTREME, il TITOLO dove era segnalato, il QUERELANTE, il QUERELATO, la CAUSA e il numero delle CARTE; in altri cosi, quando ci siamo trovati in dubbio, abbiamo messo OGGETTO e indicato genericamente il contenuto. Quelle carte o frammenti di causa alle quali non è stato possibile dare una collocazione precisa, o per mancanza di data, o perché illeggibili, o per altro ostacolo, le abbiamo raccolte nelle copertine e lasciate nel faldone dove erano state rinvenute, contrassegnandole per distinguerle dalle altre. -

Scuola Elementare Arbia

SCUOLA ELEMENTARE ARBIA ORA DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO NOME LINEA GIORNI DI SERVIZIO 7.50 Str.delle Ropole-Elementare Arbia Linea 632 Escluso il sabato 16.30 Elementare Arbia - Presciano Linea Rossa Escluso Sabato Autobus Linea 632 ** Scuolabus Linea Rossa** Trasf. Trasf. 7.45 S.S.73 Levante Due Ponti 16.30 Scuola Elementare Arbia 7.50 Str. delle Ropole Elementare + Media 16.33 Via Lauretana 7.50 Via Conte D'Arras Solo Media 16.35 Str.di Presciano 7.55 Via Degli Aldobrandeschi Solo Media 16.37 Via Principale 7.58 Via S.Isidoro Solo Media 16.40 Via Conte D'arras 8.02 Via Principale Solo Media 16.43 Via Aldobrandeschi 8.10 Scuola Media Di Presciano 16.45 Str.Delle Ropole ( Inversione al Parcheggio) 8.15 Via Principale Solo Elementare 16.50 S.S.73 Levante Due Ponti 8.19 Via Conte D'Arras Solo Elementare Trasf. 8.21 Via Degli Aldobrandeschi Solo Elementare 8.22 Via S.Isidoro Solo Elementare 8.25 Scuola Elementare Arbia Trasf. SCUOLA ELEMENTARE COLLEVERDE ORA DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO NOME LINEA GIORNI DI SERVIZIO 7.25 Pianella- Elementare S.Martini-Media Mattioli Scuolabu Linea A 8.00 Via Verdi – Colleverde Autobus Linea 537 A 12.30 Colleverde - Ferrovia Autobus linea 553A Lu – Me- Ve 16.30 Colleverde - Colle Pinzuto Autobus Linea E Ma - Gio 16.30 Colleverde - Ferrovia Autobus linea 553A Ma - Gio Scuolabus Linea A** Autobus Linea 537 A ** Trasf. Trasf. 7.10 Str di Colle Pinzuto 8.00 Str.Chiantigiana Botteganova 7.18 Piazzale Monteliscai 8.05 Str.di Scacciapensieri 7.22 Ponte al Bozzone 8.07 Via Orlandi 7.23 Str.Chiantigiana Inc.civico 118 8.08 Via G.Verdi 7.31 Pianella (Consorzio Agrario) 8.09 Str. -

Cognome E Nome Data Di Iscriz. Residenza N° Iscriz Note Codice

Cognome e Nome Codice Fiscale Luogo di Nascita Data di Nascita Residenza Data di Iscriz. N° Iscriz Note ABBADO DIMITRI BBDDTR71A04F205P Milano 04/01/1971 via Vittorio Veneto 33/18-52100-AREZZO 11/09/2003 1316 ABBIGLIATI MARCO BBGMRC84L28D612 FIRENZE 28/07/1984 via Pier Capponi 35-50132-FIRENZE 01/03/2012 1713 ACCETTA SANTI CCTSNT71L05D612H Firenze 05/07/1971 via Giovanni Michelucci 34-50018-SCANDICCI 17/05/2001 1214 ACCOLTI GIL PIETRO CCLPTR64C28D612 FIRENZE 28/03/1964 via Lambertesca 10-50122-FIRENZE 18/10/1991 728 ACIERNO GAVINO CRNGVN65L01Z133A UNTERSEEN (SVIZZERA) 01/07/1965 via Unione Sovietica 53-58100-GROSSETO 27/01/1994 1449 ACQUAVIVA GIUSEPPE PAOLO CQVGPP79L15I726L SIENA 15/07/1979 via S. Maria a Dofana 3-53019-CASTELNUOVO BERARDENG 27/03/2008 1589 AGILI FRANCESCO GLAFNC76P08C101X CASTELFIORENTINO (FI) 08/09/1976 via S.Mercadante 21-50053-EMPOLI 24/07/2003 1314 Sospeso AGNELLI ALESSANDRO GNLLSN64P05D612X FIRENZE 05/09/1964 Via F.Puccinotti 81-50129-FIRENZE 23/02/1995 779 AGNELLI FRANCESCO GNLFNC79M09A468C SINALUNGA (SI) 09/08/1979 via Civettaio 65-53049-TORRITA DI SIENA 01/02/2007 1522 AIAZZI LUCA ZZALCU78M18D612Q Firenze 18/08/1978 via F.lli Buricchi 8-59021-VAIANO 14/09/2006 1508 AIELLO EROS LLARSE42P25E133O GRAMMICHELE (CT) 25/09/1942 Viuzzo del Roncolino 1-50018-SCANDICCI 10/05/1977 154 ALBANESE SILVIO MICHELE LBNSVM55S12G702Z PISA 12/11/1955 via Carducci 10-57016-ROSIGNANO MARITTIMO 13/12/1983 335 ALBANITO OSCAR LBNSCR68H01L182Z Tivoli (RM) 01/06/1968 via Silvio Pellico 11-50065-PONTASSIEVE 19/10/2000 1185 ALBORE' NICOLETTA -

Orari E Percorsi Della Linea Bus

Orari e mappe della linea bus S31 S31 Piazza Gramsci Visualizza In Una Pagina Web La linea bus S31 (Piazza Gramsci) ha 2 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Piazza Gramsci: 07:05 - 14:30 (2) Volte Basse: 13:50 - 19:10 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus S31 più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus S31 Direzione: Piazza Gramsci Orari della linea bus S31 42 fermate Orari di partenza verso Piazza Gramsci: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 07:05 - 14:30 martedì 07:05 - 14:30 Volte Basse mercoledì 07:05 - 14:30 Volte Basse giovedì 07:05 - 14:30 Podere La Chiusa venerdì 07:05 - 14:30 Casacce sabato 07:05 - 14:30 Cerreto Selva domenica Non in servizio Poggio Salvi Staffoli Informazioni sulla linea bus S31 Turamino Direzione: Piazza Gramsci Fermate: 42 Durata del tragitto: 30 min Villa Prato La linea in sintesi: Volte Basse, Volte Basse, Podere La Chiusa, Casacce, Cerreto Selva, Poggio Salvi, San Girolamo Staffoli, Turamino, Villa Prato, San Girolamo, Melagrano, Carpineto, Bosco Inglese, Viale Europa, Melagrano Sant' Andrea A Montecchio, Chiesa, Vittorio Bardini, Vignali, Valle, Podere Camollia, Scuola Materna, Carpineto Ginestreto, Scuola Materna, Podere Camollia, L'Apparita, Incrocio Ginestreto, Ceraiolo, Bartalini, Bosco Inglese Villa Flora, Poggio Rose, Monastero, Costafabbri, Le Via Europa, Sovicille Cannelle, Tinello, Colonna San Marco, Parcheggio Fagiolone, Casone, Pescaia, Pescaia Alta, Nazario Viale Europa Sauro, Fratelli Cadorna, Piazza Gramsci Sant' Andrea A Montecchio -

Exper3 OK.Indd

SIENA UNA CITTA’ PER TUTTI 2001-2006 Giunta Cenni 5 anni di governo per Siena 2001-2006 5 anni di governo per Siena 1 2 Siena una città per tutti Siena una città per tutti Introduzione: 5 anni di governo per Siena 5 Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale 7 Capitolo 1 17 Una città vicina alle persone: per stare bene, per non essere soli 1. I servizi sociali 20 2. La scuola 38 3. Il decentramento 50 4. Promuovere una cultura di Pace 54 5. Pari Opportunità a Siena 59 6. La sicurezza 69 Capitolo 2 77 Una città che guarda al futuro: per abitare, per muoversi, per nuovi grandi progetti 1. La Casa 80 2. La Mobilità 89 3. Progetti per il futuro di Siena 107 4. La manutenzione e i lavori pubblici 113 5. La legge Speciale per Siena 161 6. L’ambiente e il verde 163 7. I servizi a rete 167 8. Innovazione 173 2001-2006 5 anni di governo per Siena 3 Capitolo 3 183 Una città che continua a crescere: per lavorare, per produrre, per il turismo 1. Le attività economiche 186 2. Il turismo diventa sistema 196 Capitolo 4 213 Una città dalle mille e una opportunità: per respirare cultura, per fare sport 1. La cultura 215 2. Lo sport 270 Capitolo 5 273 A tutela della Festa Capitolo 6 277 Una città per la Fondazione e per la sua Banca Capitolo 7 297 Le risorse umane Capitolo 8 307 Il bilancio finanziario 4 Siena una città per tutti 5 anni di governo per Siena Il rendiconto è lo strumento che in maniera aperta e trasparente permette a tutti voi di conoscere e di giudicare l’operato della nostra Amministrazione. -

LDC2018 Classifica Definitiva Toscana.Xlsx

9° CENSIMENTO NAZIONALE I LUOGHI DEL CUORE CLASSIFICA REGIONALE TOSCANA POS. POS. REGIONE PROVINCIA COMUNE LUOGO TOTALE VOTI REGIONALE NAZIONALE 1 1 TOSCANA PISA CALCI MONTE PISANO 114.670 2 7 TOSCANA PISA PISA CHIESA DI SAN FRANCESCO A PISA 24.997 3 26 TOSCANA PRATO PRATO ORATORIO DI SAN BARTOLOMEO 14.162 4 35 TOSCANA PISTOIA PISTOIA IL PARTERRE DI PISTOIA 11.030 5 44 TOSCANA PISA SAN GIULIANO TERME ROCCA DI RIPAFRATTA 8.922 6 46 TOSCANA FIRENZE GREVE IN CHIANTI PIEVE DI SAN PIETRO A SILLANO 8.536 LA GUALCHIERA DI COIANO, O MULINO 7 55 TOSCANA PRATO PRATO NALDINI 7.180 GIARDINO ATELIER DI SCULTURA DEL 8 59 TOSCANA PISA SAN GIULIANO TERME MAESTRO SPOSITO 6.838 9 61 TOSCANA FIRENZE VINCI SAN DONATO IN GRETI-VINCI 6.651 10 71 TOSCANA GROSSETO MONTE ARGENTARIO TORRE DI CAPO D'OMO 5.617 11 130 TOSCANA LUCCA CASTELNUOVO DI GARFAGNANA FORTEZZA DI MONTALFONSO 3.573 12 136 TOSCANA PISA CAPANNOLI MARGINETTE, LE VIE DEL CUORE 3.372 13 137 TOSCANA FIRENZE BAGNO A RIPOLI GUALCHIERE DI REMOLE 3.360 14 143 TOSCANA FIRENZE VICCHIO EX STAZIONE DI FORNELLO 3.312 15 183 TOSCANA PISTOIA PESCIA CARTIERA LE CARTE 2.611 16 186 TOSCANA MASSA CARRARA TEATRO POLITEAMA 2.485 17 193 TOSCANA FIRENZE REGGELLO CASTELLO E PARCO DI SAMMEZZANO 2.382 18 208 TOSCANA PISA CALCI CERTOSA DI CALCI 2.001 19 209 TOSCANA GROSSETO ROCCASTRADA CRIPTA DELL'ABBAZIA GIUGNANO 1.982 20 228 TOSCANA FIRENZE FIRENZE GALLERIA RINALDO CARNIELO 1.512 21 230 TOSCANA GROSSETO ARCIDOSSO STRIBUGLIANO 1.486 22 242 TOSCANA LUCCA BAGNI DI LUCCA CHIESA DI SAN CASSIANO IN CONTRONE 1.253 23 245 TOSCANA -

Deliberazione Del Direttore Generale

Delibera firmata digitalmente DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 200 DEL 09/03/2017 Il Direttore Generale, Dott. Enrico Desideri su proposta della struttura aziendale DIPARTIMENTO TECNICO adotta la seguente deliberazione: OGGETTO: PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÁ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MONTEPULCIANO (SIENA): NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE Responsabile della struttura proponente: Stecchi Giuliano Responsabile del procedimento: Stecchi Giuliano Pagina 1 di 34 Delibera firmata digitalmente Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera di pari oggetto con num. Provv. 832 Hash .pdf (SHA256): 55fc87dcb61d62ec2a5f78117ba24aa184d5a2069ce53c86c87fd214f0d057d6 Hash .p7m (SHA256): d4c58a81ab419db5e34d9dd58189641cda9461a1a48a321a910f25f2a2660421 Pagina 2 di 34 Delibera firmata digitalmente IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TECNICO RICHIAMATA la Deliberazione D.G. n. 872 del 22 luglio 2016 “Approvazione schema dello Statuto dell'Azienda USL TOSCANA SUD EST”; RICHIAMATA la Deliberazione D.G. n. 873 del 22 luglio 2016 “Approvazione schema del Regolamento di Organizzazione Azienda USL TOSCANA SUD EST”; VISTA la Deliberazione D.G. n. 876 del 22 luglio 2016 “Seconda applicazione del Regolamento Aziendale di Organizzazione. Nomina incarichi di staff, amministrativi e tecnici” con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali delle strutture professionali e funzionali apicali secondo quanto indicato negli atti regolamentari di cui alle Deliberazioni D.G. n. 872 e n. 873 del 22 luglio 2016, a decorrere dal 1 agosto 2016, e, in particolare, è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione del Dipartimento Tecnico; RICHIAMATE: - la Deliberazione D.G.