Atlas De L'eau Des Vallees Des Gaves

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Best of the High Pyrenees : from Lourdes to the Stars the Plus Points

The Best Of The High Pyrenees : From Lourdes To The Stars All the top highlights of the High Pyrenees - turquoise lakes, innumerable waterfalls, and the UNESCO Site of the Cirque du Gavarnie. Great walking on ancient footpaths, regional cuisine, and an unforgettable night staying at the Summit Observatory of the Pic du Midi. You will be starstruck! 7 nights, 6 walking days Minimum required 2 From point to point With luggage transportation Self-guided Code : FP2PUPI The plus points • Daily transfers to ensure you experience only the "best bits" • Luggage transfers every day (except one) so you only carry a daysack • Characteristic hotels with dinner included • 24/7 customer service Before departure, please check that you have an updated fact sheet. http://www.purelypyrenees.com/best_high_pyrenees_lourdes_stars.html FP2PUPI Last update 29/12/2020 1 / 14 We make it possible to enjoy discovering this wonderful region on foot by including transfers that ensure you only walk "the best bits". Although this is in the High Pyrenees, anyone who is reasonably fit and used to walking will find that this is one of their most memorable walking holidays ever - for all the best reasons. You also stay in good quality, authentic hotels, so your creature comforts are well taken care of. To really appreciate what this walking holiday offers, we'd suggest you read the itinerary below - then decide for yourself. The private transfers enabling you to only walk the "best bits" inevitably adds to the holiday cost, so it cannot be directly compared with apparently similar holidays. THE PROGRAMME DAY 1 Arrival at Cauterets Standard option (transfers not included): You make your own way to Cauterets (you will use your own car for the whole of the holiday). -

Grand Tour of the Pyrenees - in 3 Days and 3 Nights

Grand Tour of the Pyrenees - in 3 days and 3 nights Proposed by Nathalie 33 (0)5 62 56 70 00 [email protected] 3 days to see the very best of the Pyrenees : 3 legendary Tour cols, 4 Grand Sites of the Midi Pyrenees, 1 World Heritage site, a National Park, 3 lakes, places famous the world over... All is organised for you, hotels, breakfasts, passes to visit all the best sites, it is all included in the price. The detailed road book will help you make the most of your time with suggestions for places to visit, suggestions for walks, superb viewpoints, the best places to eat, and lovely spots for a relaxing pause. 3 days/3 nights in 4 and 3 star hotels and 3 star Clévacances chambre d’hotes, with breakfast included, staying in Saint-Lary, Gedre-Gavarnie, from Lourdes • 1 ‘Grands Sites’ pass to Pic du Midi (access to summit by cable 260 € /person car) + Cauterets-Pont d’Espagne (parking, cable-car ride from Puntas and Based on 2 persons chairlift to Lac de Gaube) • 1 entry (2h) to Balnéa (Loudenvielle) spa centre with outdoor baths, lagoons, hammam, jacuzzi, bubble beds... An independent driving circuit The strengths: An itinerary set out for you to explore at your own pace Nothing to book No more than 2 hours driving each day A varied programme On the programme: Day 1 : Head to Loudenvielle, in the secret Louron valley, an unspoiled paradise. Relaxation at the Balnea Spa, the first spa in the French Pyrenees. Then cross the Col de Val Louron Azet towards Saint Lary, in its the wide Pyrenean valley which leads to Spain. -

Bulletin Municipal 2017.Indd

ville active - ville créative - ville sportive 2017 Bulletin d'Information Municipale N°29 LES LE TRAVAUX 04 10 CASINO > 09 LES C'est fait, notre Communauté de Communes Nous savons tous que de nouveaux impératifs THERMES LES Pyrénées Vallées des Gaves est en fonctionne- en matière de sécurité, de réglementations, de ET LE BUDGETS ment depuis le début de l'année 2017. l'édito respect de l'environnement, du principe de JARDIN 11 14 Nous subissons sur l'ancienne Communauté précaution sont autant d'étapes incontour- DES BAINS > 13 de la Vallée d'Argelès-Gazost une hausse nables et nous devons les prendre en compte, brutale de nos taxes foncières intercommu- du maire malgré leurs coûts. nales, propriétés bâties et non bâties ( TFPB + C'est pourquoi une étude sur l'analyse des 54% et TFPNB + 66%) qui s'explique par la dépôts au sein de notre conduite d'eau VIE ANNUAIRE DES non-application d'un lissage qui était pourtant thermale a été confiée au bureau d'étude SOCIALE ASSOCIATIONS prévu sur 12 ans. ANTEA et des travaux engagés pour mieux 15 19 sécuriser le périmètre rapproché de la source > 18 > 22 C'est également acté, l'Office de Tourisme de Hount-Poudio à Gazost. la vallée d'Argelès-Gazost est intégré dans la Il en est de même pour maintenir l'excellente nouvelle Agence Touristique des Vallées de qualité de notre eau potable. Un programme de Gavarnie. sécurisation des sources, par la mise en place de ZOOM SUR LES MAISONS L'événementiel de notre Ville, assuré jusqu'à la périmètres de protection, est en cours de LE SPORT FLEURIES fin de l'année 2017 par l'ancien Office de réalisation. -

Les Plus Beaux Itinéraires Des Pyrénées

ROADTRIP LES PLUS BEAUX ITINÉRAIRES DES PYRÉNÉES PIC DU MIDI • GAVARNIE • CAUTERETS-PONT D’ESPAGNE • LOURDES • COL DU TOURMALET PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES • RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DU NÉOUVIELLE des sites d’exception 6 itinéraires clés en main des expériences uniques ÉDITO Itinéraires mythiques I 2 I 3 e Pyrénées Roadtrip vous transporte entre il y aura ces archipels de lacs, ces torrents, ces France et Espagne, sur des itinéraires aux cascades et ces sources d’eau chaudes si bien mille couleurs et aux multiples saveurs. Au apprivoisés par les gens des Pyrénées. Il sera alors bout de la route, une certitude, vos souvenirs seront temps de vous baigner. Non, ceci n’est pas le pitch frappés du sceau de « grands moments de ma vie ». d’un road movie. Il s’agit simplement d’un avant-goût D’abord, il y aura ces paysages, incroyablement des décors et des aventures qui pourraient être ceux différents et stupéfiants de beauté. Des deux côtés de de vos prochaines vacances, que vous les vouliez en la frontière, vous approcherez des sites uniques au famille, entre amis ou en amoureux. Parcourez ces monde, pour certains classés merveilles naturelles quelques pages et découvrez parmi les plus belles de l’humanité. Parfois, au détour d’un lacet, vous histoires que les Pyrénées vous offrent de vivre cet découvrirez aussi de discrets îlots de nature, très été, et même après. Ces histoires ont été écrites proche d’une certaine idée que l’on se fait du paradis. pour vous, sous forme d’itinéraires à parcourir, C’est à s’y méprendre. -

Great Tourist Sites

Great Tourist Sites in Midi-Pyrenees Your Holiday Destination Midi-Pyrénées, it rhymes with hurray! Great Tourist Sites in Midi-Pyrenees Holidays don’t just happen; they’re planned with the heart! Midi-Pyrénées has a simple goal: making you happy! Some places are so exceptional that people talk about them on the other side of the world. Their names evoke images that stir travellers’ emotions: Conques, Rocamadour, From Toulouse ‘the pink city’ to the banks of the Canal du Midi; from the amazing sight of the Cirque de Gavarnie to the Lourdes, Marciac, the Millau Viaduct, the Cirque de Gavarnie, the Canal du Midi…. Millau Viaduct; from authentic villages of character like Saint-Cirq-Lapopie to exuberant festivals like Jazz in Marciac; you These great sites create our region’s identity and are part of its infl uence, which extends can explore the many facets of a region whose joie de vivre is contagious! well beyond its borders. Step into the culture of Midi-Pyrénées and discover its accent, fl avours, laughter and generosity! Half-measures, regrets and To discover them, you need to expand your outlook and let yourself be guided by your restraint are not allowed. Enjoy your stay to the full, with a real passion. You’ll go home a different person! tastes and desires. Follow the Route des Bastides through fortifi ed towns or the Way of St James, criss-crossing through towns of art and history. Or revel in the freedom and Long live freedom, long live passion, long live Midi-Pyrénées! fresh air of the Pyrenean peaks. -

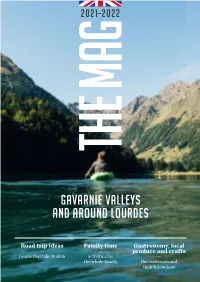

Gavarnie Valleys and Around Lourdes

2021-2022 the Mag Gavarnie Valleys and around Lourdes Road trip ideas Family time Gastronomy, local — — produce and crafts routes that take it all in activities for — the whole family the craftsmen and their know-how Ne gardez pas les pieds sur terre * * Keep your feet off the ground * Keep your feet off the ground PARCTREETOP ACROBATIQUE ADVENTURE - PARK LE BOIS - PIRATE’S DES PIRATES WOOD TROTTINETTE - RAFTING - CANYONING SCOOTERS – RAFTING - CANYONING Le Mag Argelès-GazostArgelès-Gazost - /05 +33 62 (0)5 90 62 3790 37 65 65 - /www.chlorofil-parc.com www.chlorofil-parc.com Gavarnie Valleys PROTECTED AREAS Pyrenees national park Pibeste-Aoulhet Regional Nature Reserve Néouvielle Nature Reserve and around Lourdes 14 Natura 2000 sites UNESCO WORLD HERITAGE SITE SUMMARY The 3 glacial cirques: Gavarnie, Troumouse, Estaubé TOP EXPERIENCES . p .4 VALLEYS . p .8 RICE • Gavarnie • Lourdes Starry Sky International Reserve • Cauterets • Barèges / Pic du Midi • Argelès-Gazost valley • Val d'Azun • Luz-Saint-Sauveur valley • Saint-Pé-de-Bigorre and Batsurguère HIGHEST POINT Family time, FUN AND LAUGHTER TOGETHER ! . p .24 Vignemale 3,298 m From Lourdes to Gavarnie . p .28 PUBLICATION BY TOP LAKE WALKS . p .30 Agence Touristique des Vallées de Gavarnie Terrasse Jacques Chancel PYRENEES NATIONAL PARK . p .32 15, place de la République 65400 Argelès-Gazost The valleys by bike . p .34 [email protected] EDITORIAL WELL-BEING AND THERMAL spas . p .36 OT de Saint-Pé-de-Bigorre , OT de Lourdes, Béatrice Duthu – OT Cauterets, Heritage as the crow flies . p .38 Nadège Imbert & Marion Lavit – OT Luz- Saint-Sauveur, Mélanie Mengarduque - Vallées de Gavarnie, Céline Ringeval, GASTRONOMY, LOCAL PRODUCE AND CRAFTS . -

Gavarnie, Monte Perdido and the Ordesa Canyon

The French and Spanish Pyrenees : Gavarnie, Monte Perdido and the Ordesa canyon A one-week programme based in the French Haute Pyrenees and the Spanish Aragon Pyrenees, including five days of private guiding with two qualified International Mountain Leaders. The first two days of the week takes in some of the highlights of the Pays Toy valley in the French Hautes Pyrenees, with possible walks including a day tour of the Neouvielle Nature Reserve –a wild granitic massif scattered with dozens of beautiful lakes and miniature pines, a visit to the Cirque de Troumouse – a gigantic glacial cirque backed by towering limestone cliffs, or a valley-based walk exploring the old villages and farmers’ trails and the ancient Sainte Marie castle . This part of the trip is based from the small mountain town of Luz-St. Sauveur, which has a charming old centre and a fascinating historic church, as well as plenty of bars and restaurants. This area has a particularly interesting history and culture, with its own unique “patois” language, local traditions and hearty cuisine. Surrounded by some of the highest and most dramatic 3000m+ peaks of the Pyrenees, the valleys have lush pasture, stone barns and picturesque perched villages. For the second part of the trip we cross on foot through to the Spanish Pyrenees and the Monte Perdido National Park to visit the Ordesa canyon – also part of the Gavarnie & Ordesa World heritage site. Our trek takes us from the lush green meadows of France through the iconic Breche de Roland pass into the sculpted badlands of Spain. -

Pyrenees National Park, UNESCO World Heritage

Factsheet | Self-guided walk | Level 3/5 | 5-6 walking days Pyrenees National Park, UNESCO world heritage Your route in brief Strong points • Self-guided walk without guide • Hiking in the heart of the Pyrenees National • Family walking, with friends or as a couple Park, in protected natural sites • Two accommodation options : shared dormitory • The valleys of Gaube and Marcadau or room • The impressive north face of the Vignemale • Access to your main luggage every day massif (3298m) • Duration 7 days/6 nights • The Cirque de Gavarnie, a UNESCO World Heritage Site • The villages of Cauterets and Gavarnie : Birthplace of Pyreneism ! The Pyrenees National Park offers the walkers the possibility to cross wonderful sites and discover an exceptional natural heritage. Birthplace of Pyreneism, paradise for the mountaineers and the nature lovers, Cauterets and Gavarnie will tell you the story of famous mountain guides, of high mountains and wild valleys. At the beginning of your stay you will discover two magnificent valleys: the Gaube Valley and the impressive North Face of Vignemale and the Marcadau Valley with its high mountain lakes. Then, after having reached the valley of Luz in "Pays Toy", the Cirque of Estaubé and Gavarnie will offer to the hiker eager for sensations, grandiose panoramas. All along your walk, chamois, marmots, bearded vultures, eagles will follow you in the silence of these wild spaces. www.gr10-liberte.com / www.respyrenees.com www.maison-iputxainia.com Tél : (33) 5.34.14.51.50 ou (33) 6.10.97.16.54 [email protected] •PROGRAM Day 1 : Start of your holiday in Cauterets Beginning of your stay in Cauterets. -

Guide Pratique De L'eau En Vallées Des Gaves

Guide de l’Eau en Vallées des Gaves Un territoire d’eau Gave de Pau – Vallée d’Argelès-Gazost La pêche Guide pratique de l’Eau en Vallées des Gaves Pratiquer les sports Pêche, sports en eaux vives, randonnée, thermalisme ou encore en eaux vives découverte du patrimoine… Nombreuses sont les activités dont l’eau est le dénominateur commun. Le thermalisme Omniprésente en Vallées des Gaves, l’eau est un élément qui Promenades au fil de parcourt et qui structure ce territoire de montagne auquel elle a donné son l’eau nom : dans le Midi ou en Gascogne, un « gave » désigne un cours d’eau, un torrent, une rivière. En latin gabarrus, il provient d’un radical pré-celtique Pourquoi la baignade gaba signifiant rivière encaissée, et traduit par là même la configuration est-elle interdite ? topographique du territoire. Quels sont les autres Habitant des Vallées des Gaves, vacancier dans les Pyrénées ou usages de l’eau ? simple curieux, nous vous proposons d’appréhender le territoire « au fil des gaves » en partant à la découverte des différentes activités de loisirs liées Ayons les bons réflexes ! de près ou de loin à l’eau afin de mieux appréhender l’ensemble des usages qui se rattachent à cette ressource précieuse. Ce guide a été réalisé dans le cadre d'une action de coopération franco/espagnole Leader + : "L'Eau, un patrimoine naturel, économique et touristique", par Mlle. Audrey FONTAINE, stagiaire au SMDRA pour son Master en Equipement, Aménagement et Environnement des Pays de Montagne (EAEPM, Grenoble). Guide de l’Eau en Un territoire d’eau Vallées des Gaves Les Vallées des Gaves : sous bassin-versant du Gave de Pau Comme son nom l’indique, les Vallées des Gaves sont structurées par un système de vallées reliées entre elles par les gaves (torrents) qui alimentent Un territoire d’eau l’artère principale du Gave de Pau. -

The Once-In-A-Lifetime High Pyrenees Walk the Plus Points

The Once-In-A-Lifetime High Pyrenees Walk If you want to experience one holiday in the High Pyrenees, then this is it! The spectacular glacial "amphitheatre" of Gavarnie (a UNESCO World Heritage site); the amazing Ordesa Canyon; lovely hotels - one made famous by Victor Hugo and Chateaubriand. Rewarding but comfortable walking. 7 nights, 6 walking days Minimum required 2 (For safety reasons, notFrom recommended point to point for one person) With luggage transportation Self-guided Code : FP2PUGO The plus points • The best of the High Pyrenees in one holiday • Comfortable walking itineraries - and you only carry a daysack • Authentic accommodation - at least two nights in three different hotels • 24/7 customer service Before departure, please check that you have an updated fact sheet. http://www.purelypyrenees.com/once_lifetime_high_pyrenees_walk.html FP2PUGO Last update 29/12/2020 1 / 13 This itinerary makes sure you experience the very best of the High Pyrenees, not least by staying in high quality hotels right in the heart of these magical mountains, both in France and Spain - this is truly a holiday without frontiers. We also include private transfers that ensure you only walk the best "bits", and there are always alternative itineraries for those who want more - or less - walking on any particular day. The private transfers enabling you to only walk the "best bits" inevitably add to the holiday cost, so it cannot be directly compared with apparently similar holidays. THE PROGRAMME DAY 1 Arrival at Gedre We meet you at Lourdes (airport, train station or a hotel of your choice) and take you to Gèdre. -

Gavarnie Valleys and Lourdes Area

2019-2020 The Mag GAVARNIE VALLEYS AND LOURDES AREA Family Time / Rando ! / Road Trip A complete program ! 2 From the hilly piedmont to the highest peaks 3000 m PRESERVED AREAS The national Park of Pyrenees 2019-2020 Pibeste-Aoulhet regional nature reserve The Néouvielle nature reserve. 14 sites NATURA 2000 The Mag DESIGNATED AS WORLD HERITAGE SITE BY UNESCO GAVARNIE VALLEYS The 3 glacial cirques of Gavarnie, AND LOURDES AREA Estaubé and Troumouse SUMARY RICE Top experiences ! ......................... p.4 Pic du Midi de Bigorre International Reserve of Starry Sky. Grands Sites / Valleys ..................... p.8 • Gavarnie • Lourdes • Cauterets • Barèges / Pic du Midi • Argelès-Gazost valley HiGHER POINT • Luz valley Vignemale 3298 m • Saint-Pé-de-Bigorre Road Trip .............................. p.22 The top hikes to the lakes ................ p.26 PUBLICATION MANAGER From Lourdes to Gavarnie ................ p.28 Vallées de Gavarnie Pyrenees national Park ................... p.30 Terrasse Jacques Chancel Unmissable view points .................. p.31 15 place de la République 65400 Argelès-Gazost The mythical Pyrenees by bike ............ p.32 [email protected] Mountain Bike ......................... p.33 EDITORS « Family time » : laugh and enjoy together ! . p.35 Delphine Lafon, Mélanie Mengarduque, Heritage Walks ......................... p.39 Nadège Imbert, Fabrice Doucet, Pauline Igau, Béatrice Duthu, Well-being ............................. p.40 Céline Ringeval Gastronomy, local products and craft ...... p.42 GRAPHISM Snow and ski ........................... p.46 David Toiser / • Ski resorts • Winter fun PRINTING It's convenient ! ......................... p.50 RSI Agenda ................................ P.54 COPYRIGHTS Tourist Offices .......................... p.55 Antoine Garcia, Pierre Meyer, P. Vincent Ot Lourdes, Grottes De Bétharram, Luzéa, M. Pinaud, OT Luz, Damien Lapierre, Jérémy Lacroix, Luz Aventure, Benoit Caroff, Bureau Des Guides, Ziklo Aepelde 3 To p experiences ! 1 2 On a mountain high.. -

DE GAVARNIE a ORDESA PAR LA BRECHE DE ROLAND Une

FICHE TECHNIQUE 2021 Pyrénées Aragon DE GAVARNIE A ORDESA PAR LA BRECHE DE ROLAND Portage du sac allégé 7 jours – 6 nuits – 6 jours de marche – Moyen Une randonnée dans les Pyrénées centrales, au cœur des grandioses cirques de Gavarnie, Estaubé, Troumouse et canyons spectaculaires d’Ordesa et Mont Perdu. Viamonts trekking (sarl vstm) tel. 05 61 79 33 49 mail [email protected] Fiche technique « De Gavarnie à Ordesa par la Brèche de Roland » Ref : pyr13013 S’élançant d’un seul jet à l’assaut des nuages, les hauts sommets du cirque de Gavarnie ouvrent les portes sur les grands canyons d’Ordesa qui entaillent les immenses plateaux du Mont Perdu… Ce massif calcaire, le plus haut d’Europe, est classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco… En 6 jours de marche, avec un portage du sac allégé, la randonnée permet de découvrir les impressionnants cirques glaciaires de Gavarnie, Troumouse et Estaubé ; passage ensuite en Espagne pour la découverte de la grandiose vire « Faja Pelay » et la célèbre Vire des Fleurs, immense balcon privilégié pour contempler les méandres du spectaculaire canyon d’Ordesa avec, en toile de fond, l’imposant sommet calcaire du Mont Perdu… hardes d’isards escaladant les parois calcaires, lacs asséchés depuis des milliers d’années et falaises calcaires vertigineuses confèrent à ce séjour une ambiance grandiose, où la haute montagne et ses hauts sommets flirtent au quotidien avec les immenses plateaux verdoyants parsemés de petits ruisseaux où paissent les grands troupeaux de brebis… Sans nul doute, une des randonnées les plus spectaculaires des Pyrénées !!... Ce séjour vous permet d’explorer cette région unique dans les Pyrénées.