Strategie De Developpement Du Transport Aerien En Afrique Glossaire

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

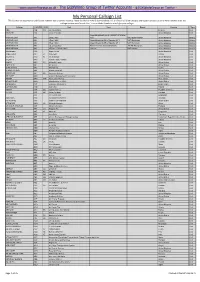

My Personal Callsign List This List Was Not Designed for Publication However Due to Several Requests I Have Decided to Make It Downloadable

- www.egxwinfogroup.co.uk - The EGXWinfo Group of Twitter Accounts - @EGXWinfoGroup on Twitter - My Personal Callsign List This list was not designed for publication however due to several requests I have decided to make it downloadable. It is a mixture of listed callsigns and logged callsigns so some have numbers after the callsign as they were heard. Use CTL+F in Adobe Reader to search for your callsign Callsign ICAO/PRI IATA Unit Type Based Country Type ABG AAB W9 Abelag Aviation Belgium Civil ARMYAIR AAC Army Air Corps United Kingdom Civil AgustaWestland Lynx AH.9A/AW159 Wildcat ARMYAIR 200# AAC 2Regt | AAC AH.1 AAC Middle Wallop United Kingdom Military ARMYAIR 300# AAC 3Regt | AAC AgustaWestland AH-64 Apache AH.1 RAF Wattisham United Kingdom Military ARMYAIR 400# AAC 4Regt | AAC AgustaWestland AH-64 Apache AH.1 RAF Wattisham United Kingdom Military ARMYAIR 500# AAC 5Regt AAC/RAF Britten-Norman Islander/Defender JHCFS Aldergrove United Kingdom Military ARMYAIR 600# AAC 657Sqn | JSFAW | AAC Various RAF Odiham United Kingdom Military Ambassador AAD Mann Air Ltd United Kingdom Civil AIGLE AZUR AAF ZI Aigle Azur France Civil ATLANTIC AAG KI Air Atlantique United Kingdom Civil ATLANTIC AAG Atlantic Flight Training United Kingdom Civil ALOHA AAH KH Aloha Air Cargo United States Civil BOREALIS AAI Air Aurora United States Civil ALFA SUDAN AAJ Alfa Airlines Sudan Civil ALASKA ISLAND AAK Alaska Island Air United States Civil AMERICAN AAL AA American Airlines United States Civil AM CORP AAM Aviation Management Corporation United States Civil -

7 30 ?153 KHIK Dl * ALPHA-YAYAH an AXIOMATIC THEORY of REGIONAL INTEGRATIOM

7 30 ?1 53 KHIKdl* ALPHA-YAYAH AN AXIOMATIC THEORY OF REGIONAL INTEGRATIOM: APPLICATIONS TO WEST AFRICA. THE OHIO STATE UNIVERSITY, PH.D., 197b University Microfilms Intem atkX ial 300 N. ZEEB ROAD, ANN ARBOR, Ml 48106 © Copyright by Alpha-Yayah Kaikai 1978 AN AXIOMATIC THEORY OF REGIONAL INTEGRATION: APPLICATIONS TO WEST AFRICA DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Alpha-Yayah Kaikai, B.A. ***** The Ohio State University 1978 Reading Committee: Approved By Chadwick F. Alger, Chairman James E. Harf Edward J. Taaffe Adviser * Department of Political Science Dedicated to the Memory of my mother Mariama Kaikai ii ACKNOWLEDGMENTS The expresssion "you have finally made it" implies the achieve ment of an important objective but not without encountering many ser ious difficulties. It is fully borne out by this writer’s experiences in graduate school. Originally brought up in the "traditional" mode of political science research, this writer knew absolutely nothing about empirical research until he entered graduate school. Indeed, his interest in empirical research was first provoked by reference to the Polimetrics Laboratory in the brochure of the Department of Political Science, Ohio State. Since his traditional mind had always associated labora tories with the hard sciences, he decided to find out what on earth took place inside a social science lab. What followed later (in graduate school) was a painful and pro tracted experience that required extra hard work on his part to make up for lost time. On the other hand, the expression (referred to above) ignores valuable assistance that is accorded one along the way. -

1 CHAPTER ONE INTRODUCTION 1.1 Background to the Study the Deregulation and Liberalisation of the Air Transport Industry Have In

CHAPTER ONE INTRODUCTION 1.1 Background to the Study The deregulation and liberalisation of the air transport industry have influenced significantly the operational and institutional structure of the aviation industry globally. This regime has created a strong competitive environment among airline operators with a clear-cut impact scale from local to global aviation markets. This has brought about the formation of alliances, mergers and acquisitions to gain a competitive edge. The United States of America pioneered the deregulation of domestic air transport market in 1978 (Miyoshi, 2007). The deregulation of the US domestic market and the Canada-US open skies agreement greatly relaxed the regulatory restraints of the advancement of airline networks in North America (Oun and Lee, 2002). Page (2005) following the work of Chou and Shaw (1993) observed that from the transport geographer’s point of view, a distinguishing spatial structure in air travel has emerged in the USA, whereby the major US airlines have initiated a hub-and-spoke structure as spatial and commercial strategies for arranging airlines operations in a deregulated environment. This is in contrast with the Civil Aeronautic Board (CAB) regulation era where inter-urban routes were often 805km or more in length while little or no attention was given to integrating the route networks amongst operators. O’Kelly (1986), on the spatial effects of deregulation on Aviation in the US, posits that hub and spoke spatial structure have developed, as hubs are least-cost solutions for airlines and may combine a range of airports in a region, helping the airline in running a high-frequency service along trunk routes between hubs. -

Services Policy Review: Ecowas – Part I

UNCTAD UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT SERVICES POLICY REVIEW SERVICES POLICY REVIEW: ECOWAS (I) SERVICES POLICY REVIEW: ECOWAS (I) ECOWAS UNITED NATIONS Printed at United Nations, Geneva – 2011281 (E) – September 2020 – 530 – UNCTAD/DITC/TNCD/2020/1 UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT SERVICES POLICY REVIEW (I) ECOWAS Geneva, 2020 © 2020, United Nations This work is available open access by complying with the Creative Commons licence created for intergovernmental organizations, available at http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/. The findings, interpretations and conclusions expressed herein are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the United Nations or its officials or Member States. The designation employed and the presentation of material on any map in this work do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Photocopies and reproductions of excerpts are allowed with proper credits. This publication has not been formally edited. United Nations publication issued by the United Nations Conference on Trade and Development. UNCTAD/DITC/TNCD/2020/1 eISBN: 978-92-1-004872-9 NOTE iii NOTE This publication was jointly produced by the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and the Economic Community of West African States (ECOWAS) with the financial support of theDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GiZ) under the GiZ ECOWAS Programme. Its contents are the sole responsibility of the authors and do not necessarily reflect the views of UNCTAD, ECOWAS and GiZ. -

Tijaris 126:Tijaris 107 11/07/04 23:47 Page 1

Tijaris 126:Tijaris 107 11/07/04 23:47 Page 1 TIJARIS Published by the Islamic Centre for Development of Trade issue 126 - June-August 2012 SPECIAL COUNTRY REPUBLIC OF GUINEA INTERVIEW WITH H.E Mrs. Baldé Hadja Mariama BAH, Minister of Hospitality, Tourism and Handicrafts of the Republic of Guinea 10 - 12 December 2012 Expo Centre Sharjah United Arab Emirates SPECIAL ISSUE International Food & Technology Exhibition THE WEST AFRICAN ECONOMIC AND MONETARY UNION (WAEMU) www.icdt-oic.org www.halalfoodme.com Tijaris 126:Tijaris 107 11/07/04 23:48 Page 2 IT IS AS SIMPLE AS THAT TRUST TIJARIS Since “Tijaris” is disseminated to 57 Member States and read by economic operators, take advantage of the business opportunities appearing on it to generate more trade flows. We want indeed to make of this magazine a suitable space for dialogue, firstly, for economic operators and secondly, to create unlimited opportunities to get your products well known... So entrust the advertisements of your products and services to us, trust “Tijaris” and be sure that your adverts will be widely disseminated by this magazine in such a manner as to meet market requirements... We are thus convinced that “Tijaris” is the most suitable advertising medium to make known your products and services by the economic operators of the Islamic World which constitutes a market of over 1 billion of consumers. So subscribe now and make your adverts on our magazine. To subscribe to “Tijaris” and use its advertising services, visit our website: www.icdt-oic.org or contact Mrs. Kadiatou -

1 Third Publication African Union Commission July 2011

2011 Third Publication African Union Commission July 2011 1 TABLE OF CONTENTS ACKNOWLEDGEMENTS .......................................................................................................................................... 5 1. EXECUTIVE SUMMARY ...................................................................................................................................... 9 2. INTRODUCTION .................................................................................................................................................... 12 2.1 Background ........................................................................................................................................................ 12 2.2 Methodology ...................................................................................................................................................... 14 3. Theoretical approach to integration............................................................................................................... 15 3.1. Economic integration AND ITS modalities and its advantages: Theoretical SynthetiC Survey ............................................................................................................................................................................ 15 3.1.1 Economic integration’s modalities ................................................................................................ 15 3.1.2. Advantages of Economic Integration ............................................................................................... -

Oral History Project

The Association for Diplomatic Studies and Training Foreign Affairs Oral History Project ELLIS O. JONES Interviewed by: Charles Stuart Kennedy Initial interview date: March 18th, 2014 Copyright 2014 ADST TABLE OF CONTENTS Background DOB 1/19/28 Family Michigan New Jersey California Lawrenceville School and Yale Army Service Marriage 6/22/49 Early Career 1949-1955 Teaching Mohonk Lake Friends Academy, Long Island Graduate Study Yale and Columbia A100 Istanbul Turkey – Vice Consul 1955 Greek Riots Refugee Relief Program Consular Experience US Military Assistance Hungarian Refugees Lagos Nigeria – Economic and Commercial Officer 1957 Pre-Independence Movement US AID African Trade Unions- Tom Mboya First Country Wide Election Bureau of Intelligence and Research (INR) 1960 Peace Corps Beirut Lebanon 1962 Arabic Language Training 1 Aleppo Syria – Consul 1963 Purchase of Consul General Residence 1963 Baath Party Coup Sectarian Issues United Arab Republic –Nasser Kennedy Assassination Khorramshahr Iran – Consul, Principal Officer 1964 Oil and Refinery Consortium Khuzistan Water and Power Authority American Economic and Military Assistance Shi’a Rituals Visits by Shah and US Naval Ships and Ambassadors Taiz – Yemen – Embassy Office 1966 Removal of Full Embassy from Taiz to Yemen US AID Program JFK Memorial Municipal Water Project Mocha-Taiz-Sanaa Road Project Egyptian Influence – Aden War Attack on Embassy Office Evacuation US Air Force Academy 1967 Political Science Department Vietnam CORDS project Conakry Guinea – Economic Officer 1970 Embassy Isolation Aluminum Investment Consortium Portuguese Incursion – 1970 UN Security Council Resolution Department 1972 Secondment to State of Michigan and District of Columbia City Council DOD- International Security Affairs 1974 Latin American Division Law School Enrollment Department 1976 NEA – Public Affairs Bureau of Human Rights- Security Assistance, Argentina, Iran 1977 Post Retirement 1980-1984 Bank of Boston Feasibility Studies for Branch Banks Turkey, Egypt 2 INTERVIEW Q: Today is the 18th of March, 2014. -

Integration Theories and Economic Development: a Case Study of the Political and Social Dynamics of ECOWAS

Integration Theories and Economic Development: A Case Study of the Political and Social Dynamics of ECOWAS By Douglas Kudzo-Kota Zormelo PhD Thesis Presented at the University of London, 1994. The London School of Economics and Political Science. UMI Number: U077572 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. Dissertation Publishing UMI U077572 Published by ProQuest LLC 2014. Copyright in the Dissertation held by the Author. Microform Edition © ProQuest LLC. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 I H-^rS F O f POLmCAL 7 Ho <2. AND . ✓=2 11 Lf-( S Z Table o f Contents Pages Acknowledgements 1 Abstract 2 List of Tables 3 Introduction 4 Chapter One: Reasons For Regional Integration: A GeneralOverview 20 1.1 Introduction 1.2 Primary Goods and Deteriorating Terms of Trade 1.3 Export of Primary Goods and Economic Growth 1.4 Terms of Trade and Industrialisation 1.5 Economic Framework of Regional Integration: 1.6 Dynamic Theory of Regional Economic Integration 1.7 Conclusion Chapter Two:Intemational Theory of Regional Integration 70 2.1 Introduction 2.2 Functionalism 2.3 Neo-Functionalism 2.4 The Communication Approach -

Country Profile 2004

Country Profile 2004 Ghana This Country Profile is a reference work, analysing the country’s history, politics, infrastructure and economy. It is revised and updated annually. The Economist Intelligence Unit’s Country Reports analyse current trends and provide a two-year forecast. The full publishing schedule for Country Profiles is now available on our website at http://www.eiu.com/schedule The Economist Intelligence Unit 15 Regent St, London SW1Y 4LR United Kingdom The Economist Intelligence Unit The Economist Intelligence Unit is a specialist publisher serving companies establishing and managing operations across national borders. For over 50 years it has been a source of information on business developments, economic and political trends, government regulations and corporate practice worldwide. The Economist Intelligence Unit delivers its information in four ways: through its digital portfolio, where its latest analysis is updated daily; through printed subscription products ranging from newsletters to annual reference works; through research reports; and by organising seminars and presentations. The firm is a member of The Economist Group. London New York Hong Kong The Economist Intelligence Unit The Economist Intelligence Unit The Economist Intelligence Unit 15 Regent St The Economist Building 60/F, Central Plaza London 111 West 57th Street 18 Harbour Road SW1Y 4LR New York Wanchai United Kingdom NY 10019, US Hong Kong Tel: (44.20) 7830 1007 Tel: (1.212) 554 0600 Tel: (852) 2585 3888 Fax: (44.20) 7830 1023 Fax: (1.212) 586 0248 Fax: (852) 2802 7638 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] Website: www.eiu.com Electronic delivery This publication can be viewed by subscribing online at www.store.eiu.com Reports are also available in various other electronic formats, such as CD-ROM, Lotus Notes, on-line databases and as direct feeds to corporate intranets. -

Republic of Benin Transport Assessment Note for Roads

Report No. 40178-BJ Republic of Benin Assessment Note for Roads, Transport Report No. 40178-BJ Republic of Benin Transport Assessment Note for Roads, Public Disclosure Authorized Airports and Port Sectors June 28, 2007 Africa Transport Sector (AFTTR) Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Airports and Port Sectors Airports and Port Document of the World Bank Public Disclosure Authorized CURRENCY EQUIVALENTS (Exchange Rate Effective May 31, 2007) Currency Unit = CFA Franc US$1 = 486 CFA Franc FISCAL YEAR January 1 – December 31 ACRONYMS AND ABBREVIATIONS ANAC National Civil Aviation Agency (Agence Nationale de l’Aviation Civile) AOC Airworthiness Operational Certificate ASECNA Safety Aerial Navigation Agency for Africa and Madagascar (Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et á Madagascar) CTNPR National Technical Council for Rural Roads (Comité Technique National des Pistes Rurales) CNSR National Centre of Road Safety (Centre National de Sécurité Routière) CNTR National Committee for Rural Roads (Comité National Transport Rural) COSCAP Cooperative Development of Operational Safety and Continuing Airworthiness Project COSYTRAMAB Benin’s Confederation of Unions for Road Merchandise (Confédération des Syndicats des Transports Routiers de Marchandises du Bénin) DGTP General Public Works Directorate (Direction Générale des Travaux Publics) DGTT Road Transport General Directorate (Direction Générale des Transport Terrestres) DROA Roads Directorate (Direction des Routes et d’Ouvrages d’Arts) EC European -

Contents Worldwide Fares

Passenger Air Tariff (PAT) Guide Contents Editorial/Changes in this book iii E Index by chapters iv D I Product Information xix U G Which books to use xxi T How to contact us xxiii A P General Rules How to subscribe xxiv Subscription order form xxv Encoding/ Decoding G N I Please refer to the inside back cover to IATA City Names - encoding 1 D O find out more about the benefits of PAT IATA City Names - decoding 9 C E Country Codes 17 D / State, Province, Territory Names 19 G N Airline Codes 20 I D Cities sharing the same airport 31 O Cities with multiple airports 32 C N E General Rules 1. Abbreviations and Definitions 33 2. Application of Tariff 48 3. Baggage 87 4. Industry Remuneration 129 5. Carrier Surcharges 131 6. Discounts 135 S E 7. Reservation and Ancillary Services 151 L 8. Passenger Acceptance 169 U R 9. Payment, PTA and Refunds 193 L A 10. Intentionally left blank 204 R 11. Currency 205 E N 12. Taxes/ Fees/ Charges 218 E 13. Passenger Ticket 322 G 14. Other Documents 426 15. Ticket Alterations 457 16. Card Payments 487 17. Additional Optional Sevices 496 Carrier Special Regulations S N O I Introduction and summary of information 501 T A Carrier Special Regulations 502 L U G E R R E I R R A C ‘ Ticketed Point Mileages (TPM) How to use Ticketed point mileages 511 Ticketed point mileages 513 SPECIMEN M P T Alphabetical Index back of the book © 2014 IATA/SITA Excess Mileage Table back of the book e d i Argentina, Australia, Austria, Belgium, Belize, Benin, Bolivia, u G Brazil, Brunei, Bulgaria, Burundi, Canada, Cape Verde Island, -

ECOWAS by Dr

2016 AFRICA-IRELAND ECONOMIC FORUM FOREIGN TRADE AND INVESTMENT PROMOTION IN WEST AFRICA: THE ROLE OF ECOWAS By Dr. Nelson O. Magbagbeola Secretary General, ECOWAS Parliament Abuja, NIGERIA Email: [email protected] Dublin, 17 June 2016 PREAMBLE Appreciation . I thank the organizers, especially H.E. Ambassador Seán Hoy, the Irish Ambassador to the Federal Republic of Nigeria, for inviting me to participate in the 2016 Africa-Ireland Economic Forum taking place today 17 June 2016 in Dublin. Overview of Economic Community of West African States (ECOWAS) . Established on 28 May 1975 by a treaty (Lagos Treaty), which was revised in 1993 & 2006. 41st Anniversary was celebrated on 28 May 2016. 1. 15 countries as members of ECOWAS • 8 francophone, 5 anglophone and 2 lusophone countries 2. Regional Market of 400 million consumers by 2020 (Presently over 340 Million) 3. Surface Area: 5.1 million square km vis-à-vis 0.703 million square km for Ireland. 2 Economic and Demographic Features of West Africa and Ireland 2015 GDP and Population ($billion) GDP ($ Population Country billion) (million) Land Mass Km2 Benin 8.471 10.859 112,622 Burkina Faso 11.009 17.915 274,200 Cabo Verde 1.595 0.525 4,033 Côte d'Ivoire 31.172 23.711 322,463 The Gambia 0.893 1.98 11,295 Ghana 36.039 26.886 238,533 Guinea 6.696 12.345 245,857 Guinea-Bissau 1.057 1.777 36,125 Liberia 2.035 4.296 111,369 Mali 13.066 16.295 1,240,192 Niger 7.151 17.647 1,267,000 Nigeria 490.207 178.721 923,768 Senegal 13.665 14.966 196,722 Sierra Leone 4.167 6.319 71,740 Togo 4.165 7.314