Le Commandement Et L'organisation Sociale Chez Les Foulbe De L

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

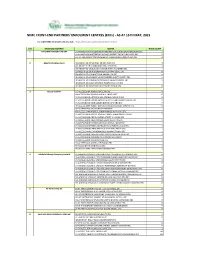

NIMC FRONT-END PARTNERS' ENROLMENT CENTRES (Ercs) - AS at 15TH MAY, 2021

NIMC FRONT-END PARTNERS' ENROLMENT CENTRES (ERCs) - AS AT 15TH MAY, 2021 For other NIMC enrolment centres, visit: https://nimc.gov.ng/nimc-enrolment-centres/ S/N FRONTEND PARTNER CENTER NODE COUNT 1 AA & MM MASTER FLAG ENT LA-AA AND MM MATSERFLAG AGBABIAKA STR ILOGBO EREMI BADAGRY ERC 1 LA-AA AND MM MATSERFLAG AGUMO MARKET OKOAFO BADAGRY ERC 0 OG-AA AND MM MATSERFLAG BAALE COMPOUND KOFEDOTI LGA ERC 0 2 Abuchi Ed.Ogbuju & Co AB-ABUCHI-ED ST MICHAEL RD ABA ABIA ERC 2 AN-ABUCHI-ED BUILDING MATERIAL OGIDI ERC 2 AN-ABUCHI-ED OGBUJU ZIK AVENUE AWKA ANAMBRA ERC 1 EB-ABUCHI-ED ENUGU BABAKALIKI EXP WAY ISIEKE ERC 0 EN-ABUCHI-ED UDUMA TOWN ANINRI LGA ERC 0 IM-ABUCHI-ED MBAKWE SQUARE ISIOKPO IDEATO NORTH ERC 1 IM-ABUCHI-ED UGBA AFOR OBOHIA RD AHIAZU MBAISE ERC 1 IM-ABUCHI-ED UGBA AMAIFEKE TOWN ORLU LGA ERC 1 IM-ABUCHI-ED UMUNEKE NGOR NGOR OKPALA ERC 0 3 Access Bank Plc DT-ACCESS BANK WARRI SAPELE RD ERC 0 EN-ACCESS BANK GARDEN AVENUE ENUGU ERC 0 FC-ACCESS BANK ADETOKUNBO ADEMOLA WUSE II ERC 0 FC-ACCESS BANK LADOKE AKINTOLA BOULEVARD GARKI II ABUJA ERC 1 FC-ACCESS BANK MOHAMMED BUHARI WAY CBD ERC 0 IM-ACCESS BANK WAAST AVENUE IKENEGBU LAYOUT OWERRI ERC 0 KD-ACCESS BANK KACHIA RD KADUNA ERC 1 KN-ACCESS BANK MURTALA MOHAMMED WAY KANO ERC 1 LA-ACCESS BANK ACCESS TOWERS PRINCE ALABA ONIRU STR ERC 1 LA-ACCESS BANK ADEOLA ODEKU STREET VI LAGOS ERC 1 LA-ACCESS BANK ADETOKUNBO ADEMOLA STR VI ERC 1 LA-ACCESS BANK IKOTUN JUNCTION IKOTUN LAGOS ERC 1 LA-ACCESS BANK ITIRE LAWANSON RD SURULERE LAGOS ERC 1 LA-ACCESS BANK LAGOS ABEOKUTA EXP WAY AGEGE ERC 1 LA-ACCESS -

Islamic Economic Thinking in the 12Th AH/18Th CE Century with Special Reference to Shah Wali-Allah Al-Dihlawi

Munich Personal RePEc Archive Islamic economic thinking in the 12th AH/18th CE century with special reference to Shah Wali-Allah al-Dihlawi Islahi, Abdul Azim Islamic Economics Institute, King Abdulaziz University, Jeddah, KSA 2009 Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/75432/ MPRA Paper No. 75432, posted 06 Dec 2016 02:58 UTC Abdul Azim Islahi Islamic Economics Research Center King Abdulaziz University Scientific Publising Center King Abdulaziz University http://spc.kau.edu.sa FOREWORD The Islamic Economics Research Center has great pleasure in presenting th Islamic Economic Thinking in the 12th AH (corresponding 18 CE) Century with Special Reference to Shah Wali-Allah al-Dihlawi). The author, Professor Abdul Azim Islahi, is a well-known specialist in the history of Islamic economic thought. In this respect, we have already published his following works: Contributions of Muslim Scholars to th Economic Thought and Analysis up to the 15 Century; Muslim th Economic Thinking and Institutions in the 16 Century, and A Study on th Muslim Economic Thinking in the 17 Century. The present work and the previous series have filled, to an extent, the gap currently existing in the study of the history of Islamic economic thought. In this study, Dr. Islahi has explored the economic ideas of Shehu Uthman dan Fodio of West Africa, a region generally neglected by researchers. He has also investigated the economic ideas of Shaykh Muhammad b. Abd al-Wahhab, who is commonly known as a religious renovator. Perhaps it would be a revelation for many to know that his economic ideas too had a role in his reformative endeavours. -

Localizing Fulbe Architecture

ARTICLES Localizing Fulbe Architecture Mark Dike DeLancey, DEPAUL UNIVERSITY DOI: 10.5192/21540993050101 ABSTRACT Fulbe architecture of the Adamawa Region, Cameroon, and the Fouta Djallon region, Guinea, bear many formal similarities. Fulbe in Cam- eroon often point to architectural form as a marker of ethnic identity. Scholars have also perceived ethnicity, as well as Islam, as central to an- alyzing Fulbe architecture, drawing upon a now-outdated understand- ing of pulaaku, or Fulbeness. Instead, the Fulbe should more appro- priately be perceived, especially in the realm of permanent architecture, as extraordinarily adaptive. The focus on ethnicity and Islamic faith has in fact blinded scholars to the much stronger connections that can be drawn with local architectural traditions, irrespective of religion or ethnicity. IdentifyingCopyright (c) Northwestern University Press. All rights reserved. and defining Fulbe architecture has proven a difficult task for African art historians. The Fulbe are a people commonly thought to have originated on the west coast of Africa, but who have spread widely I am grateful to Laamiiɗo Mohammadou Hayatou Issa, the University of Ngaoundéré, and Delivered by Publishing Technology to: IAJ access IP: 140.192.115.76 on: Wed, 23 Jul 2014 21:15:01 the people of Ngaoundéré for hosting me. The writing of this article was supported by a DePaul University Research Council Grant and a Visiting Scholar Appointment at North- western University. The final version of this work has benefited greatly from the comments of the anonymous reviewers and Dr. M. Sani Umar. Islamic Africa, VOL. 5, NO. 1, 2014. ISSN 2154-0993. Copyright © 2014 by Northwestern University Press. -

Christian Churches and the Boko Haram Insurgency in Cameroon: Dilemmas and Responses

religions Article Christian Churches and the Boko Haram Insurgency in Cameroon: Dilemmas and Responses Lang Michael Kpughe Department of History, Higher Teacher Training College, University of Bamenda, Bambili-Bamenda 39, Cameroon; [email protected] Received: 15 June 2017; Accepted: 1 August 2017; Published: 7 August 2017 Abstract: The spillover of the terrorist activities of Boko Haram, a Nigerian jihadi group, into Cameroon’s north has resulted in security challenges and humanitarian activity opportunities for Christian churches. The insurgents have attacked and destroyed churches, abducted Christians, worsened Muslim-Christian relations, and caused a humanitarian crisis. These ensuing phenomena have adversely affected Christian churches in this region, triggering an aura of responses: coping strategies, humanitarian work among refugees, and inter-faith dialogue. These responses are predicated on Christianity’s potential as a resource for peace, compassion, and love. In this study we emphasize the role of Christian churches in dealing with the Boko Haram insurgency. It opens with a presentation of the religious configuration of Cameroon, followed by a contextualization of Boko Haram insurgency in Cameroon’s north. The paper further examines the brutality meted out on Christians and church property. The final section is an examination of the spiritual, humanitarian, and relief services provided by churches. The paper argues that although Christian churches have suffered at the hands of Boko Haram insurgents, they have engaged in various beneficial responses underpinned by the Christian values of peace and love. Keywords: Cameroon; terrorism; religion; Islam; Boko Haram; Christian Churches; peace 1. Introduction There is a consensus in the available literature that all religions have within the practices ensuing from their foundational beliefs both violent and peaceful tendencies (Bercovitch and Kadayifci-Orellana 2009; Chapman 2007; Fox 1999). -

The Hausas: Aliens Or Indigenes in the North West Region of Cameroon

International Journal of Scientific Engineering and Applied Science (IJSEAS) – Volume-4, Issue-5, May 2018 ISSN: 2395-3470 www.ijseas.com THE HAUSAS: ALIENS OR INDIGENES IN THE NORTH WEST REGION OF CAMEROON. A HISTORICAL INVESTIGATION BY JABIRU MUHAMMADOU AMADOU DEPARTMENT OF HISTORY THE UNIVESITY OF YAOUNDE 1 ABSTRACT The Hausas are a people who traced their origin from the Baghdad area of the Middle East. From there, they started migrating, passing through Sudan and arriving the Kanem Bornu area around the 16th and 17th century. Taking into consideration that they were town dwellers who engaged in commercial activities, they continued their migration and arrived Nigeria in the 17th century. During the 19th century when Uthman Dan Fodio launched his jihad, the Hausas were also involved. In the course of spreading the Islamic faith, the Hausas migrated to the Adamawa region of Cameroon. While in the Adamawa, many of the migrant traders continued their Southward March to the North West Region in the 1900. They established their settlements there. Despite the number of years spent in the region, the Hausas are perceived as aliens and migrants by local North West groups who consider themselves their hosts and land lords. This article therefore tries to ponder on the question of whether the Hausas are ‘aliens’ or ‘indigenes’ in the North West Region of Cameroon. In other word, are the Hausas still ‘strangers’ or have they acquired the status of ‘Nationals’ in North West Cameroon? The British colonial administration integrated the Hausas as subordinate members of the Ngemba Native Authorities in the late 1920s. -

Crise Et Développement La Région Du Lac Tchad À L’Épreuve De Boko Haram Crise Et Développement

Crise et développement La région du lac Tchad à l’épreuve de Boko Haram Crise et développement À partir de 2009, l’insécurité liée à l’insurrection du groupe Boko Haram et à sa répression s’est diffusée depuis le cœur du Borno nigérian vers tout le nord-est du pays puis vers les zones frontalières des pays voisins, Cameroun, Niger et Tchad. La crise a affecté progressivement La région du lac Tchad toute la région du lac Tchad, un des grands espaces transfrontaliers de l’Afrique sahélienne, à la charnière de l’Afrique des savanes et du désert, de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique à l’épreuve de Boko Haram centrale et orientale. Cette étude est la première à aborder la crise Boko Haram à partir d’une perspective transcendant les frontières politiques et linguistiques entre le Nigeria anglophone et les trois pays francophones riverains du lac Tchad. Réalisée par une équipe pluridisciplinaire d’une quinzaine de chercheurs français, britannique, camerounais, nigériens, nigérians et tchadiens, elle considère la région du lac Tchad comme un système. Ses composantes et leurs interactions environnementales, économiques et politiques sont appréhendées depuis une perspective diachronique avant, pendant et après le pic de violence. L’analyse débouche sur une réflexion prospective à 20 ans. À partir du constat que la crise a ébranlé le système de relations qui faisait la résilience de la région du lac Tchad, cette étude de référence vise à éclairer les choix cruciaux qui définiront sa trajectoire de développement à venir. Sylvain Aoudou Doua Emmanuel -

Between Mosque and Palace Defining Identity Through Ritual Practice in Ngaoundéré, Cameroon

Mark Dike DeLancey Between Mosque and Palace Defining Identity through Ritual Practice in Ngaoundéré, Cameroon In 1804, a jihad was declared by Uthman dan Fodio, an Islamic scholar of FulFe ethnicity, in what is now northwest Nigeria1. This jihad eventually established the Sokoto Caliphate, an Islamic state whose boundaries covered parts of contemporary northern Nigeria, northern Benin, southern Niger, northern Cameroon, southern Tchad, and western Central African Republic. The majority of this caliphate was based upon the formerly independent Hausa states of northern Nigeria which were largely conquered, thereby becoming emirates united under the ultimate power of dan Fodio. In the east, a large territory in what is now northern Cameroon was conquered by groups of formerly semi-nomadic FulFe pastoralists, eventually constituting the largest emirate of the caliphate. This emirate thereafter became known as Adamawa, after its founding emir Modibo Adama, or alternately Fombina, “The South”. The city of Ngaoundéré was founded sometime around 1835 by Ardo Hamman Ndjobdi, a leader of the Vollar9e clan of FulFe, as a regional capital of Adamawa emirate. The sub-emirate which Ardo Hamman Ndjobdi founded is often referred to as a lamidat2. Ngaoundéré is located in the highlands 1. Thanks to LaamiiSo Mohammadou Hayatou Issa, the University of Ngaoundéré, and the people of Ngaoundéré for hosting me. Thanks to Virginia DeLancey for use of her images. This article has benefited from a DePaul University Research Council Paid Leave and a Visiting Scholar Appointment at Northwestern University. The material for this article was first presented in 2005 at the College Art Association 93rd Annual Conference in Atlanta, GA as part of the “Islamic Art and the Rest of the World, Part 1”, panel chaired by Oleg Grabar and Eva Hoffman. -

ISLAMIC ECONOMIC THINKING in the 12Th AH/18Th CE CENTURY with Special Reference to Shah Wali-Allah Al-Dihlawi

ISLAMIC ECONOMIC THINKING IN THE 12th AH/18th CE CENTURY With Special Reference to Shah Wali-Allah al-Dihlawi Abdul Azim Islahi Islamic Economics Research Center King Abdulaziz University Scientific Publising Center King Abdulaziz University http://spc.kau.edu.sa © King Abdulaziz University 2011A.D. (1432 A.H.) All rights reserved. 1st Edition: 2011 A.D. (1432 A.H.) King Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data Islahi, Abdul Azim Islamic economic thinking in the 12th A.H./18th CE century. / Abdul Azim Islahi. - Jeddah, 2011 .. p; .. cm ISBN: 978-9960-06-576-2 1- Islamic Economics 2- Islamic economy I - Title 330.121 dc 1432/6219 L.D. no. 1432/6219 ISBN: 978-9960-06-576-2 King Abdulaziz University Press FOREWORD The Islamic Economics Research Center has great pleasure in presenting th Islamic Economic Thinking in the 12th AH (corresponding 18 CE) Century with Special Reference to Shah Wali-Allah al-Dihlawi). The author, Professor Abdul Azim Islahi, is a well-known specialist in the history of Islamic economic thought. In this respect, we have already published his following works: Contributions of Muslim Scholars to th Economic Thought and Analysis up to the 15 Century; Muslim th Economic Thinking and Institutions in the 16 Century, and A Study on th Muslim Economic Thinking in the 17 Century. The present work and the previous series have filled, to an extent, the gap currently existing in the study of the history of Islamic economic thought. In this study, Dr. Islahi has explored the economic ideas of Shehu Uthman dan Fodio of West Africa, a region generally neglected by researchers. -

2011 Adamawa State: Election Security Threat Assessment Brief

Election Security Brief 002, 16-01-12 ADAMAWA STATE: Election Security Threat Assessment Key Risk Factors: Key Mitigating Factors: History of ethnic and religious tension Improved capacity and integrity in election worsened by recent sectarian killings. management by INEC under Jega's leadership. Better coordination of security agencies during Popularity of three leading candidates. elections. Perceived bias by law security agencies. Training of all Area commanders and DPOs in Factionalization of PDP, which may weaken Adamawa State on Election security. their support base and increase desire to rig. Introduction The gubernatorial election scheduled to hold on January 21, 2012 in Adamawa State is heating up the state already traumatized by sectarian killings and generating fears of possible outbreak of electoral violence. The fear is not unfounded given the state's history of deep ethnic and religious divisions, fierce competition for political power and presence of influential politicians. In this threat assessment, the various factors that may engender electoral violence are examined. The mitigating factors are equally discussed. Brief History of Adamawa State Adamawa State was created in 1991 with Yola as capital. The State is located in the northeast of Nigeria and shares land borders with Borno State in the north, Gombe State in the west, Taraba State in the south and the Republic of Cameroon in the east. Until 1991, Adamawa and Taraba States constituted Gongola State, which was created in 1976 by splitting then Northeastern State into three states: Bauchi, Borno and Gongola States. The major towns in Adamawa are Yola, Mubi and Michika. There are 21 Local Government Areas in the State. -

Etnicidades En Movimiento

Etnicidades en Movimiento (Re)presentaciones identitarias en un contexto global. Los peul mbororo, entre Camerún y Europa Cristina Enguita Fernàndez Aquesta tesi doctoral està subjecta a la llicència Reconeixement 4.0. Espanya de Creative Commons. Esta tesis doctoral está sujeta a la licencia Reconocimiento 4.0. España de Creative Commons. This doctoral thesis is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0. Spain License. ETNICIDADES EN MOVIMIENTO (Re)presentaciones identitarias en un contexto global. Los peul mbororo, entre Camerún y Europa. Cristina Enguita Fernàndez Tesis de Doctorado Directora: Yolanda Aixelà Cabré (IMF-CSIC) Tutora: Cristina Larrea Killinger (UB) Programa “Societat i cultura: història, antropologia, art i patrimoni” Departament d’Antropologia Social Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona Septiembre 2018 Fotografía y diseño de la portada: Albert Masias, Camerún, 2009. 2 Es tiempo de viaje, tiempo sin fronteras. Los obstáculos del viaje deben ser eliminados, pues son obstáculos al libre pensamiento. Pensar y viajar son dos experiencias paralelas. Son las dos expresiones directas de la libertad. Y, a menudo, ambas expresiones van asociadas: el viaje hace mover el pensamiento, le ayuda a saltar las trabas del dogmatismo y otras limitaciones. Luís Beltrán e Ignacio Duque, “Palabras de viaje. Estética y hermenéutica del viaje” (2007: 7) Munyal defan hayre. “La paciència pot fer coure la pedra”. Proverbi peul. 3 4 Índice Agradecimientos ..................................................................................................................................... -

The Impact of Islam on Cameroon's Socio-Cultural And

IMPACT: International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature (IMPACT: IJRHAL) ISSN (P): 2347-4564; ISSN (E): 2321-8878 Vol. 7, Issue 7, Jul 2019, 37-54 © Impact Journals THE IMPACT OF ISLAM ON CAMEROON’S SOCIO-CULTURAL AND POLITICAL LANDSCAPE Jabiru Muhammadou Amadou Research Scholar, Department of History, Higher Teacher Training College, University of Yaounde, Cameroon Received: 17 Jun 2019 Accepted: 08 Jul 2019 Published: 17 Jul 2019 ABSTRACT Cameroonians have and peacefully accommodate a variety of religious beliefs, and many individuals combine beliefs and practices of world religions with those of their own cultural groups. Islam penetrated Cameroon through the Northern Region (Adamoua, North, and the Far North) especially around the Lake Chad long before the Holy wars. An approximation of about 53 percent of the Cameroonian population is members of Christian denominations, about 23 percent practice mainly "traditional" religions, and approximately 24 percent are Muslim (Mbaku: 2005:56). In the French-speaking area, which is largely the Muslim North and a handful of pockets of Muslims in other Regions of Cameroon, Islam has through its growing integration into the Cameroonian society influence the already existing complex socio-political background and multifaceted cultural jamboree. This paper as such aims at conceptualizing and depicting the impact Islam has had since its inception in structuring the socio-political picture of the group of people who are in contact with it and the cultural practices in Cameroon in general. KEYWORDS : Structuring the Socio-Political Picture, Cultural Groups, Law and Scriptures INTRODUCTION The complex Ethnolinguistic nature of Cameroon generally referred to on this count as Africa in miniature, did not result exclusively from colonialism. -

Hausa Traders in North West Cameroon from the 19TH to the 20TH Century a Historical Investigation

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences... American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS) ISSN (Print) 2313-4410, ISSN (Online) 2313-4402 © Global Society of Scientific Research and Researchers http://asrjetsjournal.org/ Hausa Traders in North West Cameroon from the 19TH to the 20TH Century a Historical Investigation Jabiru Muhammadou Amadou* Higher Teacher Training College Department of History University of Yaounde 1 Cameroon Email: [email protected] Abstract Gold and ivory were the products of old West Africa that were desired above all else by the traders of North Africa. Trans-Saharan commerce in these items helped to build the comfort and splendour of large North African cities. But the main expansion of the trans-Saharan long distance trade came after the Muslim conquests of North Africa in the eighth century AD. It was from this time onwards that the trade began to have important results for the Western and Central Sudan. The peoples of West Africa, among which the Hausas, had one great need which the people of the Sahara could help to supply, this was salt exchange for gold. Sahara Berbers sold the goods they bought from the Sudan to the Arab traders of North Africa, and the traders of North Africa sold them again to Europeans and Asians. European and Asian goods came down into West Africa by the same methods. The Hausas supplied ivory and kola nuts. The Hausas are a people who traced their origin from the Baghdad area of the Middle East.