Variante Al Piano Di Governo Del Territorio

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

L'ambiente Sta Meglio Ma L'emergenza Rimane

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2017 RAPPORTO BRESCIA 2017 2 ualitàdellavita Q suppl. al num. 288 - dir. resp. Nunzia Vallini Il commento QUELLE L’ambiente sta meglio OMBRE CHE OFFUSCANO ma l’emergenza rimane LE LUCI Enrico Mirani ante luci e molte ombre. Crescono la Darfo, Nave e Manerbio Darfo B.T. sensibilità, i progetti e le opere concrete, si confermano fra Tma la salute malaticcia dell’ambiente resta (insieme i Comuni più virtuosi Nave Manerbio al lavoro) la principale emergenza nel Bresciano. E così sarà ancora per molti L’aria e l’acqua malate anni, perché troppo profonde sono le ferite l’efficienza nello smaltimen- inferte al territorio, all’aria Lo scenario to. Bagnolo Mella, Botticino, che respiriamo, all’acqua che Castel Mella, Rezzato - anche scorre nei nostri fiumi o nelle se in posizioni diversa rispet- falde. Offese datate, recenti, Enrico Mirani toall’indaginedell’annoscor- attuali. Basti pensare al [email protected] so - occupano i primi posti consumo di suolo che non della classifica. Sul fondo per- accenna a finire, nonostante sistono Salò, Brescia e Sarez- la crisi dell’edilizia ed una Rieccole. Le capitali della zo. Il capoluogo, in verità, in legge regionale che vorrebbe Valcamonica, della Valle del questa edizione non benefi- essere restrittiva. Garza e della Bassa centrale. cia ancora pienamente dei ri- Le ombre, dunque. Cave e Darfo, Nave e Manerbio sono sultati prodotti dall’introdu- discariche continuano a alla testa dei 38 maggiori Co- zione del porta a porta; Salò, pesare. Brescia è la muni bresciani per quanto ri- invece, sconta l’afflusso turi- pattumiera della Lombardia guardala qualitàdell’ambien- stico dei fine settimana. -

Organico ATA Operazioni 21-08-04.Xlsx

CODICE CODICE DENOMINAZIONE posti posti ore DENOMINAZIONE SCUOLA SCUOLA AREA COMUNE 31-08 30-06 residue BSCT700006 I.C. POLO EST AA LUMEZZANE 1 0 0 BSCT700006 I.C. POLO EST CS LUMEZZANE 1 0 0 BSCT701002 FOSCOLO AA BRESCIA 0 0 6 BSCT701002 FOSCOLO CS BRESCIA 0 0 6 BSCT70200T CALCINATO AA CALCINATO 0 0 0 BSCT70200T CALCINATO CS CALCINATO 2 0 0 BSCT70300N I.C. BAGNOLO MELLA AA BAGNOLO MELLA 0 1 0 BSCT70300N I.C. BAGNOLO MELLA CS BAGNOLO MELLA 0 0 6 BSCT70400D SALE MARASINO AA SALE MARASINO 1 0 0 BSCT70400D SALE MARASINO CS SALE MARASINO 0 0 0 BSCT705009 IC GAVARDO AA GAVARDO 0 1 0 BSCT705009 IC GAVARDO CS GAVARDO 0 0 6 BSCT706005 FRANCHI AA BRESCIA 0 0 0 BSCT706005 FRANCHI CS BRESCIA 0 0 0 BSCT707001 TOSCANINI AA CHIARI 0 0 0 BSCT707001 TOSCANINI CS CHIARI 1 0 0 BSIC802001 IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI" AA PONTE DI LEGNO 0 0 0 BSIC802001 IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI" CS PONTE DI LEGNO 5 0 0 BSIC80300R ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO AA ISEO 1 0 24 BSIC80300R ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO CS ISEO 8 3 12 BSIC80400L IC L.DA VINCI CASTENEDOLO AA CASTENEDOLO 2 0 6 BSIC80400L IC L.DA VINCI CASTENEDOLO CS CASTENEDOLO 0 0 34 BSIC80400L IC L.DA VINCI CASTENEDOLO CS CASTENEDOLO 0 0 12 oriz BSIC806008 I.C. DI BAGOLINO AA BAGOLINO 1 0 12 BSIC806008 I.C. DI BAGOLINO CS BAGOLINO 3 0 21 BSIC807004 I.C. CIVIDATE CAMUNO AA CIVIDATE CAMUNO 0 1 18 BSIC807004 I.C. CIVIDATE CAMUNO CS CIVIDATE CAMUNO 0 0 0 BSIC80800X I. -

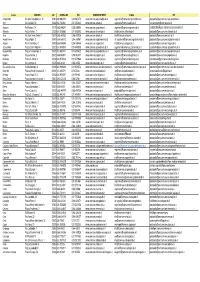

ELENCO MEDICI ADERENTI PRESA in CARICO Dato Aggiornato Al 30 Settembre 2019

ELENCO MEDICI ADERENTI PRESA IN CARICO Dato aggiornato al 30 Settembre 2019 MEDICO DI MEDICINA GENERALE MEDICO IN SEDE AMBULATORIO COGNOME NOME (MMG) o COOPERATIVA/MEDICO COOPERATIVA DI APPARTENENZA PRINCIPALE PEDIATRA DI IN FORMA SINGOLA LIBERA SCELTA (PLS) ABBATE LUIGI MMG MEDICO IN COOPERATIVA IN.SALUTE BRESCIA CHIARI ABENI FRANCESCO MMG MEDICO IN COOPERATIVA IN.SALUTE BRESCIA RODENGO SAIANO ACERBIS FABRIZIO MMG MEDICO IN COOPERATIVA IN.SALUTE BRESCIA PONTEVICO ADINOLFI ALDO MMG MEDICO IN COOPERATIVA IN.SALUTE BRESCIA OFFLAGA ADINOLFI BARBARA PLS MEDICO IN COOPERATIVA PEDIATRI RIUNITI SALO' MEDICO IN FORMA AGAZZANI DAVIDE MMG BRESCIA SINGOLA ALESSI MARIA ADELE MMG MEDICO IN COOPERATIVA IN.SALUTE BRESCIA BRESCIA AMADORI ANNALISA PLS MEDICO IN COOPERATIVA PEDIATRI RIUNITI BRESCIA AMICABILE ADRIANO MMG MEDICO IN COOPERATIVA BRESCIA WAY DESENZANO DEL GARDA ANDALORO STEFANIA ANTONELLA MMG MEDICO IN COOPERATIVA IN.SALUTE BRESCIA OSPITALETTO ANDREOLI SIMONA MMG MEDICO IN COOPERATIVA I.M.L. INIZIATIVA MEDICA LOMBARDA BRESCIA ANDREOLLI CAMILLO MARIA MMG MEDICO IN COOPERATIVA IN.SALUTE BRESCIA BOVEZZO 1 ANGELI AGNESE PLS MEDICO IN COOPERATIVA PEDIATRI RIUNITI BRESCIA ANTONELLI UMBERTO MMG MEDICO IN COOPERATIVA IN.SALUTE BRESCIA ROCCAFRANCA ANTONIOLI CECILIA MMG MEDICO IN COOPERATIVA IN.SALUTE BRESCIA CALVISANO ARCANGELI GUIDO PLS MEDICO IN COOPERATIVA PEDIATRI RIUNITI BRESCIA ARCHETTI FRANCESCA PLS MEDICO IN COOPERATIVA PEDIATRI RIUNITI PALOSCO ARCHETTI GIUSEPPE MMG MEDICO IN COOPERATIVA IN.SALUTE BRESCIA RODENGO SAIANO ARDIGO' LEONARDO MMG MEDICO IN COOPERATIVA BRESCIA WAY SALO' ARPINO CATELLA PLS MEDICO IN COOPERATIVA PEDIATRI RIUNITI DESENZANO DEL GARDA ARRIGHETTI ALESSANDRA PLS MEDICO IN COOPERATIVA PEDIATRI RIUNITI RODENGO SAIANO ASSONI VALTER CLAUDIO MMG MEDICO IN COOPERATIVA BRESCIA WAY PALAZZOLO SULL'OGLIO ASTORI PAOLA MMG MEDICO IN COOPERATIVA I.M.L. -

COMUNE GARDONE VAL TROMPIA Archivio Storico

COMUNE GARDONE VAL TROMPIA Archivio Storico Inventario - Volume II Comune (1784-1958) versione provvisoria SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA per la Lombardia REGIONE LOMBARDIA Culture, identità e autonomia della Lombardia COMUNITA’ MONTANA VALLE TROMPIA Sistema dei Beni Culturali e Ambientali Sistema archivistico COMUNE GARDONE VAL TROMPIA provincia di Brescia Cooperativa A.R.C.A. Gardone Val Trompia (Bs) Comune Gardone Val Trompia Intervento di Riordinamento ed Inventariazione dell’Archivio storico Volume II Comune (1784-1958) 2 Ambiente Ricerca Cultura Arte via XX Settembre, 11 25063 Gardone Val Trompia, Bs. tel. 030.8911581 fax 030.5100309 e-mail: [email protected] sito: www.cooperativaarca.it Équipe di lavoro Coop. A.R.C.A.: Lionello Anelli. Giuliana Boniotti. Roberto Ferraboli. Lucia Signori. Per la redazione dell’inventario è stato impiegato il software “Sesamo” versione 3.2 e 4.1 ambiente Windows - Regione Lombardia - Culture, identità e autonomia della Lombardia. Finito di stampare novembre 2010 presso il Centro stampa elettronico A.R.C.A. Gli operatori ringraziano per la collaborazione: Luisa Bezzi e Nadia Di Santo, Soprintendenza Archivistica per la regione Lombardia; Roberto Grassi e Mirella Mancini, Regione Lombardia - Culture, identità e autonomia della Lombardia; Graziella Pedretti, Direzione Area Cultura Comunità Montana di Valle Trompia, Massimo Galeri, coordinatore Sistema Archivistico – Sistema dei Beni Culturali e Ambientali della Comunità Montana di Valle Trompia e il personale del Comune di Gardone Val Trompia. 3 Sommario Volume I Comune Gardone Val Trompia p. 9 Note di storia istituzionale Comune p. 11 Bibliografia p. 12 Note di storia istituzionale Cancellaria Censuaria-Commissaria Distrettuale1 p. 13 Bibliografia p. 14 Descrizione complesso documentario comunale p. -

[email protected]

Comuni INDIRIZZO CAP CENTRALINO FAXelenco INDIRIZZO indirizzi ComuniINTERNET bresciani E-MAIL PEC Acquafredda Via della Repubblica n. 14 25010 030 9967912 030 9967474 www.comune.acquafredda.bs.it [email protected] [email protected] Adro Via Dandolo, 55 25030 030 7454311 030 7450312 www.comune.adro.bs.it [email protected] [email protected] Agnosine Via Marconi, 14 25071 0365 896141 0365 896990 www.comune.agnosine.bs.it [email protected] [email protected] Alfianello Piazza Pavoni, 7 25020 030 9305661 030 9305992 www.comune.alfianello.bs.it [email protected] [email protected] Anfo Via Suor Irene Stefani 7 25070 0365 809022 0365 809224 www.comune.anfo.bs.it [email protected] [email protected] Angolo Terme Piazza Alpini, 2 25040 0364 548012 0364 548967 www.comune.angolo-terme.bs.it [email protected] [email protected] Artogne Via IV novembre, 8 25040 0364 598280 0364 598408 www.comune.artogne.bs.it [email protected] [email protected] Azzano Mella Piazza Dante Alighieri 1 25020 030 9749073 030 9747585 www.comune.azzanomella.bs.it [email protected] [email protected] Bagnolo Mella Piazza IV novembre, 2 25021 030 6829411 030 6829422 www.comune.bagnolomella.bs.it [email protected] [email protected] Bagolino Via parrocchia, 2 25072 0365 904011 0365 903117 www.comune.bagolino.bs.it [email protected] [email protected] Barbariga Piazza A. -

09-12-2015.Pdf

Assegnazione turni Data: dal 09/12/2015 al 09/12/2015 data fascia oraria funzionario tipologia localita' cliente indirizzo 09/12/2015 M AMADEI PAOLO Collaudi (182065) BRESCIA (BS) - SEDE M013 - PISTA 4 Via A. Grandi 1 - Brescia, tel. 09/12/2015 P AMADEI PAOLO Revisioni per Ingegneri (182820) GHEDI (BS) R032 - REV GHEDI (1199) V. Sabotino, 57 - GHEDI, tel. 09/12/2015 P BIASILLO GIULIANA Patenti A/B/AM guide (182075) RONCADELLE (BS) 0119 - AU RONCADELLE P.CISMONDI N.38 - RONCADELLE, tel.0302587016 Patenti D/DE/CE/BE guide 09/12/2015 M BONO ROBERTO PIETRO BRESCIA (BS) - Via A. Grandi 1 M010 - GUIDE "SUP" Via A. Grandi 1 - Brescia, tel. (182062) 09/12/2015 P BONO ROBERTO PIETRO Commissione medica (182067) BRESCIA (BS) ASL1 - COMMISSIONE MEDICA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI - BRESCIA, tel. 09/12/2015 P BUONO GLORIA Patenti A/B/AM guide (182068) CASTENEDOLO (BS) 0109 - AU CENTRALE VIA G MATTEOTTI 152 - CASTENEDOLO, tel. 09/12/2015 P BURSESE SALVATORE Revisioni esterne (181852) ORZINUOVI (BS) G002 - GPL BARBIERI (1020 AG. PRATICHE MICHELETTI) * - ORZINUOVI, tel. 09/12/2015 P CHESSA MARCELLA Patenti A/B/AM guide (182071) MANERBIO (BS) 0106 - AU MODERNA VIA LUZZAGO, 15 - MANERBIO, tel.030/93.80.542 09/12/2015 P DE ANGELIS LUIGI Patenti A/B/AM guide (182077) ROVATO (BS) 0648 - AU MONTE ORFANO VIA C BATTISTI 30 - ROVATO, tel.0307722190 09/12/2015 P FERRAZZI MARIA GRAZIA Patenti A/B/AM guide (182076) ROVATO (BS) 0614 - AU LA ROVATO DI GOZZETTI A. & C. S.N.C. VIA 20 SETTEMBRE, 51 - ROVATO, tel.030 7721536 09/12/2015 M. -

La Resistenza Partigiana Nel Bresciano: Tappe E Personaggi Più

La Resistenza partigiana nel Bresciano: tappe e personaggi più significativi. LA RESISTENZA PARTIGIANA IN ITALIA La Resistenza è un movimento di opposizione e contrasto della volontà altrui. I protagonisti di questo movimento furono i partigiani, cioè ex soldati dell’esercito italiano, giovani uomini e donne che difendevano la propria patria. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la Resistenza viene effettuata dai paesi sottoposti al governo nazista, con l’intento di liberare la propria nazione dalle armate tedesche. In particolare, in Italia questo movimento si trasforma in una guerra civile fra le forze politiche e gli oppositori democratici. https://youtu.be/acbtXd0z8gk La Resistenza italiana nasce e si sviluppa a partire dall’8 settembre 1943, quando viene reso noto l’armistizio, firmato il 3 settembre, tre il generale Badoglio e l’esercito italiano che rappresenta una pausa dai combattimenti. In realtà la Resistenza aveva origini più antiche e affondava le radici in tutti coloro che avevano subito violenze, erano stati uccisi o esiliati durante il fascismo. In Italia la Resistenza non venne effettuata solo dai partigiani e dagli oppositori, ma anche il popolo collaborò all’azione, tramite il rifiuto alla collaborazione con i tedeschi, la propaganda e la diffusione della stampa antifascista clandestina e è assistenza ai perseguitati politici o alle vittime di leggi razziali. I Tedeschi reagirono alla Resistenza con le rappresaglie, cioè l’uccisione di persone innocenti, e rastrellamenti, ovvero perquisizioni delle abitazioni in cerca dei partigiani nascosti. Nell’aprile del 1944 Togliatti cerca di formare un governo nazionale per bandire nazisti e fascisti dall’Italia. Roma viene liberata il 4 giugno 1944, Firenze il 4 agosto e la Francia viene liberata dopo lo sbarco in Normandia del 6 giugno e il 25 aprile 1945, grazie ai partigiani che scacciano i Tedeschi, viene liberata Torino. -

La Città Di Brescia Conferma Il Ruolo Guida Della Ricchezza

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2016 RAPPORTO BRESCIA 2016 4 ualitàdellavita Q suppl. al num. 303 - dir. resp. Nunzia Vallini Il commento IL RISCHIO La città di Brescia conferma DI UN TRISTE SCONTRO FRA il ruolo guida della ricchezza GENERAZIONI Claudio Venturelli a domanda è incisa sulla pietra: ne Guadagnano posizioni 1 BRESCIA usciamo o no da questa maledetta Palazzolo e Darfo Boario, Lcrisi? I dati che s’inseguono e si contraddicono lasciano mentre Iseo si aggiudica 2 PALAZZOLO S/O 3 SAREZZO l’interrogativo dove lo abbiamo letto (ovvero sulla pietra) mentre, giorno dopo un posto nella top ten giorno, ci rendiamo conto che in gioco c’è gran parte si potesse prevedere), ma dei Costo dell cs della nostra qualità della Tra crisi e speranze motivi positivi li possiamo vita. Mentre i tradizionali purmettere sul piatto. A livel- pilastri economici sui quali lo industriale, infatti, la no- poggiano redditi medi e L’aereo della ripresa anco- stra provincia si conferma Tenore d vt medo pro-cpte Reddto lavoro - ovvero commercio, ra non decolla. Mutuiamo una delle locomotive d’Ita- medo pro- eddto industria e terziario - spesso Le utomobl nuove Le utomobl Le utomobl nuo Le utomobl Spes questa immagine dalle crona- lia,merito anche di una voca- Importo sono costretti a navigare a che economiche che ci indu- zione all’export invidiabile e socle vista, assistiamo alla cono a ragionare su quanto ad una internazionalizzazio- medo peggiore delle brutte pieghe sia difficile misurare lo stato ne delle imprese(non deloca- de comun che possa prendere una di salute economico (o me- lizzazione, attenzione) che società: lo scontro no) di «microrealtà» in rela- ha posto le premesse anche mensle generazionale. -

COMMISSION REGULATION (EC) No 1836/2002 of 15 October 2002 Amending Regulation (EC) No 2138/97 Delimiting the Homogenous Olive Oil Production Zones

L 278/10EN Official Journal of the European Communities 16.10.2002 COMMISSION REGULATION (EC) No 1836/2002 of 15 October 2002 amending Regulation (EC) No 2138/97 delimiting the homogenous olive oil production zones THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, HAS ADOPTED THIS REGULATION: Having regard to the Treaty establishing the European Community, Article 1 Having regard to Council Regulation No 136/66/EEC of 22 The Annex to Regulation (EC) No 2138/97 is amended as September 1966 on the common organisation of the market in follows: oils and fats (1), as last amended by Regulation (EC) No 1513/ 2001 (2), 1. in Point A, the provinces ‘Brescia’, ‘Roma’, ‘Caserta’, ‘Lecce’, ‘Potenza’, ‘Cosenza’, ‘Reggio Calabria’, ‘Vibo Valentia’, ‘Sira- Having regard to Council Regulation (EEC) No 2261/84 of 17 cusa’ and ‘Sassari’ are replaced in accordance with the Annex July 1984 laying down general rules on the granting of aid for to this Regulation; the production of olive oil and of aid to olive oil producer orga- nisations (3), as last amended by Regulation (EC) No 1639/ 2. in Point D, under the heading ‘Comunidad autónoma: Anda- 98 (4), and in particular Article 19 thereof, lucía’, ‘Genalguacil’ is added to zone 4 (‘Serranía de Ronda’) in the province ‘Málaga’. Whereas: (1) Article 18 of Regulation (EEC) No 2261/84 stipulates 3. in Point D, under the heading ‘Comunidad autónoma: that olive yields and oil yields are to be fixed by homoge- Aragón’: nous production zones on the basis of the figures — ‘Ruesca’ is added to zone 2 in the province ‘Zaragoza’, supplied by producer Member States. -

Comini Claudio

F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome COMINI, CLAUDIO Indirizzo Telefono Fax E-mail Sito Web Nazionalità Italiana Data di nascita [ 17, 04, 1967 ] ESPERIENZE LAVORATIVE PRINCIPALE OCCUPAZIONE Bibliotecario dal 1989 ad oggi. Assistente di Biblioteca presso la biblioteca Comunale di Mazzano (BS) dal 1.02.1989 al 1.06.1996. Direttore del Sistema Bibliotecario “Bassa Bresciana Centrale” dal 1.6.1996 al 1.11.2001. Direttore della Biblioteca Civica di Manerbio (BS) dal 16.03.2000 al 1.11.2001. Direttore della Biblioteca Comunale di Gardone Valtrompia (BS) dal 2.11.2001 a oggi. ALTRI INCARICHI INERENTI LA BIBLIOTECONOMIA Insegnante al corso FSE 5101 per la qualifica di “Assistente di Biblioteca” rivolto a giovani disoccupati nell’anno 1997/1998 presso il CESVIP di Mantova. Insegnante al corso FSE n.8321 per la qualifica di “Assistente di Biblioteca” rivolto a giovani disoccupati nell’anno 1998 presso la Scuola IAL Lombardia tenendo lezioni sulla teoria biblioteconomica e la cooperazione sistemica. Nell’aprile del 2000 relatore in pubbliche conferenze sul tema della promozione del libro e della lettura rivolte a genitori, insegnanti e bibliotecari. Relatore alla tesi di diploma della studentessa Gaia Beccari nell’anno scolastico 1994-1995: tesi di diploma per il corso di “Assistenti di Biblioteca” della scuola IAL. Curatore della relazione biblioteconomica per la collocazione della Biblioteca Civica di Pralboino nello storico palazzo Morelli. ALTRI INCARICHI DI TIPO LETTERARIO Scrittore per ragazzi dal 1992 ad oggi. Ideatore e Direttore artistico del festival per Ragazzi Grangibus di Manerbio dal 2002 al 2007. Direttore artistico di OBLOMOV, il festival dei narratori – Città di Gardone Val Trompia dal 2008 a oggi. -

Gli Ecomusei Della Provincia Di Brescia

GLI ECOMUSEI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA Regione Lombardia ha istituito gli Ecomusei con la legge regionale n. 13 del 12 luglio 2007 “Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici” ECOMUSEO CONCARENA MONTAGNA DI LUCE Area di riferimento: Valle Camonica Comuni coinvolti: Cerveno, Losine, Malegno, Ono San Pietro Piazza Prudenzini, 2 25040 Cerveno(BS) Tel. 0364 434012 www.ecomuseoconcarena.it [email protected] [email protected] ECOMUSEO DELLA RESISTENZA Area di riferimento: Valle Camonica Comuni coinvolti: Aprica, Corteno Golgi, Edolo, Monno Piazza Venturini n°1 - 25040 - Corteno Golgi (Bs) [email protected] www.ecomuseodellaresistenza.it ECOMUSEO DEL VASO RÉ E DELLA VALLE DEI MAGLI Area di riferimento: Valle Camonica Comuni coinvolti: Bienno Sede: COMUNE DI BIENNO- Piazza Liberazione, 1 25040 – BIENNO (BS) – Tel/fax 0364 300307 – 0364 40001 E-Mail [email protected] www.ecomuseovasore.it ECOMUSEO DEGLI ALBERI DEL PANE Area di riferimento: Valle Camonica Comuni coinvolti: Capo di Ponte, Ceto, Cimbergo, Paspardo Tel. 03644436127 (Comune di Ceto) Provincia di Brescia - Settore Turismo - Infopoint Piazza del Foro, 6 - 25121 Brescia - tel. 0303749916 [email protected] ECOMUSEO DI VALLE TROMPIA – LA MONTAGNA E L’INDUSTRIA Area di riferimento: Valle Trompia Comuni coinvolti: Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia,, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marmentino, -

Milan and the Lakes Travel Guide

MILAN AND THE LAKES TRAVEL GUIDE Made by dk. 04. November 2009 PERSONAL GUIDES POWERED BY traveldk.com 1 Top 10 Attractions Milan and the Lakes Travel Guide Leonardo’s Last Supper The Last Supper , Leonardo da Vinci’s 1495–7 masterpiece, is a touchstone of Renaissance painting. Since the day it was finished, art students have journeyed to Milan to view the work, which takes up a refectory wall in a Dominican convent next to the church of Santa Maria delle Grazie. The 20th-century writer Aldous Huxley called it “the saddest work of art in the world”: he was referring not to the impact of the scene – the moment when Christ tells his disciples “one of you will betray me” – but to the fresco’s state of deterioration. More on Leonardo da Vinci (1452–1519) Crucifixion on Opposite Wall Top 10 Features 9 Most people spend so much time gazing at the Last Groupings Supper that they never notice the 1495 fresco by Donato 1 Leonardo was at the time studying the effects of Montorfano on the opposite wall, still rich with colour sound and physical waves. The groups of figures reflect and vivid detail. the triangular Trinity concept (with Jesus at the centre) as well as the effect of a metaphysical shock wave, Example of Ageing emanating out from Jesus and reflecting back from the 10 Montorfano’s Crucifixion was painted in true buon walls as he reveals there is a traitor in their midst. fresco , but the now barely visible kneeling figures to the sides were added later on dry plaster – the same method “Halo” of Jesus Leonardo used.