Table Des Matieres

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Rendez-Vous Rendez-Vous

Les marchés des Pyrénées-Orientales Les marchés des Pyrénées-Orientales Terroir en pays catalan Terroir en pays catalan Terroir en pays catalan ALENYA BAIXAS CERBÈRE FONT-ROMEU Mardi, vendredi et dimanche Mercredi Mardi et vendredi Mercredi et vendredi LE BOULOU ODEILLO-VIA • A l’année - Parc Ecoiffier • A l’année Jeudi et dimanche Mercredi • A l’année - Front de mer et • Saison estivale et hivernale A l’année Saison estivale Parc du château les Pins Place de la République Rue Maillol • • AMÉLIE-LES-BAINS Rambla Rue Arago Place de la République Rendez-vououss Tous les jours BANYULS-SUR-MER CÉRET FORMIGUÈRES LE SOLER OLETTE-EVOL • A l’année Jeudi et dimanche Samedi Samedi Rendez-vououss terroir en pays catalan Place de la République • A l’année Lundi, mardi et samedi Jeudi • A l’année • A l’année - Centre du village • A l’année • A l’année - Place de la Victoire Place du marché Rues du centre ville en pays catalan Jeudi ILLE-SUR-TÊT Place de la République terroir • A l’année - Place de la Sardane BOLQUÈRE/PYRÉNÉES 2000 OPOUL-PERILLOS Petits instants de bonheur CLAIRA Mercredi et vendredi Mardi et vendredi Lundi Vendredi • A l’année LES ANGLES dans les Pyrénées-Orientales… ARGELÈS-SUR-MER • Saison estivale et hivernale Mardi • A l’année - Place de la Tour • A l’année Place de la République A l’année Mercredi et samedi Avenue Serrat de l’ours Place de la Liberté • Les marchés catalans, • A l’année - Village Avenue de Mont-Louis OSSÉJA LA CABANASSE Jeudi Rue de la République BOMpaS COLLIOURE Vendredi toutes les couleurs du terroir ! Jeudi -

Romanesque Art in Catalonia

Romanesque Art in Catalonia Stay ref 17G064 5 days / 4 nights In France, The Catalonia area is one of the most famous for its character and its rich history. You can still feel the influence of the Spanish Catalonia, in traditions, the regional language or even in the culture. Discover places such as Perpignan, ancient capital city of Mallorca kings, sublime and colourful ports as Port Vendres and Collioure famous for the presence of fauvist painters… Catalonia used to be also one of the most famous regions for Romanesque art and architecture. Visit beautiful abbeys and churches to know all the richness and beauty of Catalonian monuments! So many wonders and lovely places to discover! Day 1 Day 3 Narbonne – Perpignan Saint-Martin-Du-Canigou – Saint-Michel-de-Cuixa Arrival at noon and lunch in a restaurant in Narbonne or in the Departure from your hotel to go to St Martin du Canigou, an surrounds. abbey located on the top of the Canigou mountain. This religious After the lunch, leave Narbonne to reach Perpignan. Make a stop area was a path for the pilgrims going to St James of and visit the museum of Tautavel. There discover vestiges found Compostella. Walk climbing up to the place (walk for 40 mins, out in the coves where the most ancient European man used to and climb a 0.186 miles of level difference. Possible to book taxi live. on request). Guided visit of the Romanesque abbey. Wine tasting in the Tautavel wine cellar. Have lunch in a restaurant in Villefranche de Conflent. -

La Côte Radieuse

PIERRE CANTALOUBE LA CÔTE RADIEUSE Les Presseséditions Littéraires La Côte Radieuse Avant-propos La Côte Radieuse ou sablonneuse est la bande littorale du département des Pyrénées-Orientales allant de l'étang de Salses à la partie montagneuse qui chute dans la mer en formant la Côte Vermeille. Cette bande littorale s'étend sur quelques kilomètres dans l'arrière-pays. Elle est essentiellement constituée d'anciens marécages aménagés depuis les anciens temps pour devenir cultivables. L’appellation de Côte Radieuse, dont nous n’avons pas trouvé l’origine, est relativement récente mais elle figure déjà sur des cartes postales du début du XXe siècle. Elle est une image d’un lieu ensoleillé particulièrement accueillant pour le tourisme, élément moteur de cette partie de notre département avec, du nord au sud, les stations balnéaires réputées du Barcarès, de Torreilles, de Sainte-Marie la Mer, de Canet-en-Roussillon, de Saint-Cyprien, et enfin d'Argelès-sur-Mer. Chaque station a son style (jeune et dynamique pour Canet et Argelès, fa- miliale pour Sainte-Marie et Torreilles, etc.) Une autre activité importante de cette bande littorale est le maraîchage. La pêche, qui a eu ses beaux jours, est devenue marginale. Un canton de la Côte Radieuse avait été créé en 1982 (par décret n° 82-84 du 25 janvier 1982) lors de la division du canton de Perpignan-III dont il a récupéré l'ensemble du territoire situé hors de Perpignan, à savoir les communes d'Alénya, Ca- bestany, Canet-en-Roussillon, Saint-Nazaire (chef-lieu), Latour-Bas-Elne, Saint-Cy- prien et Saleilles. -

Rapport AZI Agly

ATLAS DES ZONES INONDABLES DE L’AGLY Atlas des zones inondables du bassin versant de l’Agly par la méthode hydrogéomorphologique Maître d'ouvrage :DIREN Languedoc-Roussillon Comité de pilotage : DDE des Pyrénées-Orientales, RTM Auteur : GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURE, Direction Spécialisée Prévention Risques Naturels Les Hauts de la Duranne, 370 Rue René Descartes, CS90340 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 Tel. : 04 42 99 27 69 Fax : 04 42 99 28 44 Chef de projet : V.Durin Participants : V. Durin, V.Ollivier, G.Serié, F. Escoffier Date : mars 08 N° d'affaire : AE 06 12 04 Pièces composant l’étude : -1 document contenant le rapport d’étude et l’atlas -1 notice de la base de données numériques géographiques -1 CD-Rom Résumé de l’étude : La méthode hydrogéomorphologique couplée aux recherches historiques permet de déterminer les zones inondables naturelles sur les principaux cours d’eau du bassin versant de l’Agly. Zone géographique : Bassin versant de l’Agly, Pyrénées-Orientales et Aude, Languedoc-Roussillon, France Contrôle qualité interne Rapport : Rédigé par V.Ollivier et V.Durin. Cartographie hydrogéomorphologique : Effectuée par V.Ollivier et V.Durin. Numérisation et SIG: Réalisé par G.Sérié et F. Escoffier 10/03/2008 DIREN Languedoc-Roussillon/SIEE-GINGER AE 06 12 04 1 ATLAS DES ZONES INONDABLES DUBASSIN VERSANT DE L’AGLY SOMMAIRE SOMMAIRE ........................................................................................................................................2 INDEX DES COMMENTAIRES ET DES CARTOGRAPHIES PAR COMMUNES -

2021 06 Asa Asco Berges.Pdf

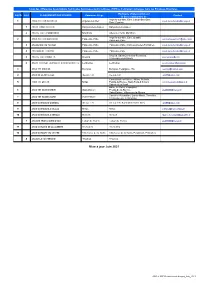

Liste des différentes Associations Syndicales Autorisées ou Constituées d’Office d’entretien de berges dans les Pyrénées-Orientales Périmètre d’intervention sur ASCO ASA CLASSEMENT PAR RIVIERE Commune Siège Contact la (les) commune(s) de Argelès-sur-Mer, Elne, Latour-Bas-Elne, 1 ASCO DU TECH INFERIEUR Argelès-sur-Mer [email protected] Saint-Cyprien 1 ASA DEFENSE DU TECH Banyuls-dels-Aspres Banyuls-dels-Aspres 2 ASA DU TECH A MONTBOLO Montbolo Arles-sur-Tech, Montbolo Argelès-sur-Mer, Elne, Ortaffa, 2 ASCO DU TECH SUPERIEUR Palau-del-Vidre [email protected] Palau-del-Vidre 3 ASA RIVIERE DU TANYARI Palau-del-Vidre Palau-del-Vidre, Saint-Genis-des-Fontaines [email protected] 4 ASA AGOUILLE CAPDAL Palau-del-Vidre Palau-del-Vidre [email protected] Brouilla, Saint-Genis-des-Fontaines, 5 ASA DU TECH BROUILLA Brouilla [email protected] Villelongue-dels-Monts 6 ASA DE DEFENSE JARDINS ET CENTRES HABITES Le Boulou Le Boulou [email protected] 3 ASCO TET BOMPAS Bompas Bompas, Perpignan, Pia [email protected] 4 ASCO DE LA TET A ILLE Ille-sur-Têt Ille-sur-Têt [email protected] Corneilla-de-la-Rivière, Millas, Néfiach, 5 ASCO TET MILLAS Millas Pézilla-la-Rivière, Saint-Féliu-d’Amont, [email protected] Saint-Féliu d’Avall Baho, Le Soler, Perpignan, 6 ASCO TET SAINT-ESTEVE Saint-Estève Pézilla-de-la-Rivière, [email protected] Saint-Estève, Villeneuve-la-Rivière Canet-en-Roussillon, Sainte-Marie, Torreilles, 7 ASCO TET SAINTE-MARIE Sainte-Marie Villelongue-de-la-Salanque 8 ASCO DU BOULES -

Sainte Marie La Mer / Torreilles Bompas - St Hippolyte - St Laurent De La Salanque - Villelongue De La Salanque

#2021 l GUIDE HÉBERGEMENTS Accomodation guide Here enjoy life to the full SAINTE MARIE LA MER / TORREILLES BOMPAS - ST HIPPOLYTE - ST LAURENT DE LA SALANQUE - VILLELONGUE DE LA SALANQUE FRANCE Perpignan Méditerranée, votre prochaine destination ! ienvenue au cœur de Perpignan Méditerranée ! Au carrefour de la Méditerranée et des Pyrénées, en Pays Catalan, laissez-vous surprendre par une destination naturellement et culturellement riche. Niché au cœur d’un triangle formé par les métropoles de Toulouse, Barcelone et Montpellier, notre territoire, mosaïque d’identités et de B 2 géographies variées, ne compte pas moins de 36 communes réparties sur 656 km de superficie dont 22 km de littoral. Côté terre, côté mer ou côté ville, rayonnez au gré de vos envies, goûtez à mille activités, laissez aller votre imagination, vous êtes au Centre des mondes… comme l’affirma si bien Dali ! Succombez, au détour de ses ruelles et places méditerranéennes, au charme de Perpignan, « Ville d’Art et d’Histoire », capitale des rois de Majorque. Partez à la découverte des paysages façonnés par 20 000 hectares de vignes patrimoine et des espaces naturels de la plaine du Roussillon et des contreforts sauvages des Corbières. Partagez des moments uniques au gré de longues plages de sable qui invitent aux sports de glisse, au farniente, ou aux douces soirées d’été… Ici, tout se raconte : l’histoire, la préhistoire, l’art, les gens, la nature… Ici, tout se savoure : le soleil, le vent, le jour, la nuit, la musique, la ville, les villages, les rivières, les rugbys, la -

Parcours Route

PARCOURS ROUTE KM PARCOURS 53 StEsteve-Baho-Pezilla-LaDone-Estagel-LaBataille-Corneilla-Pezilla-Villeneuve-StEsteve 53 StEsteve-Baho-Villeneuve-Pezilla-LaDone-Calces-Baixas-Espira-DirectionMontpins-Rivesaltes-Peyrestortes-Llabanere 54 Villeneuve-LeSoler-Thuir-Castelnou-Auxineill-Corbere-Millas-Corneilla-Pezilla-Villeneuve 54 Villeneuve-Pezilla-StFeliu-Thuir-Castelnou-Auxineill-Corbère-StFeliu-Pezilla-Villeneuve 55 Pia-Rivesaltes-Salses-StHyppolyte-StLaurent-Torreilles-SteMarie-Canet-JardinStJacques 55 StEsteve-Baixas-Calces-LaDone-Estagel-LaBataille-Corneilla-Pezilla-Direction 4chemin-D616-StEsteve 57 Villeneuve-Pezilla-LaDone-Estagel-Latour-LaBataille-Corneilla-Pezilla-Villeneuve-StEsteve 57 StEsteve-Baho-Villeneuve-LeSoler-StFeliu-Millas-Corneilla-Pezilla-4Chemins-Baixas-Espira-Rivesaltes-Pia 58 Villeneuve-LeSoler-Thuir-Terrats-Fourques-Villemolaque-StJean-Brouilla-Ortaffa-Bages-VilleneuveLaRaho 59 Pia-Rivesaltes-Salses-StHyppolyte-StLaurent-Torreilles-TorreillesPlage-SteMarie-Canet-JardinStJacques 59 Villeneuve-Pezilla-Corneilla-Millas-Ille-Corbere-Thuir-LeSoler-Villeneuve-StEsteve Toulouges-LeSoler-StFeliuD’Avall-StFeliuD’Amont-Millas-Nefiach-Ille-Corbere-L’Auxineil-Castelnou-Thuir-Llupia-PisteCyclable-Canohes- 59 Toulouges 59 Cabestany-Saleilles-VilleneuveDeLaRaho-Montescot-Brouilla-StJean-Villemolaque-Trouillas-Thuir-LeSoler-Villeneuve-Baho-StEsteve 60 StEsteve-Baixas-Calces-LaDone-Estagel-MasCamps-LaTour-LaBataille-Corneilla-Pezilla-Villeneuve-StEsteve 60 StEsteve-Baho-Pezilla-Corneilla-LaBataille-Estagel-LaDone-Pezilla-4Chemins-Baixas-Peyrestortes-Llabanere -

Recueil Spécial 20190507-01

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS Recueil spécial 7 mai 2019 SOMMAIRE PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE BUREAU DE LA REGLEMENTATION GENERALE ET DES ELECTIONS . Arrêté PREF/DCL/BRGE/2019108-0002 du 18 avril 2019 modifiant l’arrêté PREF/DCL/BRGE/2019031-0001 portant nomination des membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales dans les communes du département, accompagné de deux listes de commissions de contrôles arrondt CERET COMMUNES Délégué de Délégué de l’administration Délégué du – 1000 ARR. CANTON DE Représentant de la commune Suppléants CM Délégué du tribunal l’administration suppléants Tribunal suppléant HABITANTS SCHWARTZ née BUTLER CAIXAS CERET Canton 1 – Les Aspres TALABERE Isabelle FELTZ Jean-Jacques Elisabeth (Royaume-Uni) CALMEILLES CERET Canton 1 – Les Aspres BANSILLON Geoffroy ROIGT Pierre TORRES Daniel FERNANDES Pierre AUROUX née CAMELAS CERET Canton 1 – Les Aspres MODAT Pierre CERASO Grégory BONAQUE Marie-Hélène SANNIER née CASTELNOU CERET Canton 1 – Les Aspres HUGE Michel BOYER Nathalie GALLAT Dominique LLAURO CERET Canton 1 – Les Aspres MARTIN née OLIVERES Sylvie RODRIGUEZ François DOUGNAC Jacques CRESPEL Michèle/AZAIS Patrick LOISEAU Thérèse MONTAURIOL CERET Canton 1 – Les Aspres BANTURE Mireille SAQUER Claude CAGNA née TRIADU Josiane OMS CERET Canton 1 – Les Aspres FAJAL née CLARIMONT Annie XATARD Paul DIEVAL Laurent PONS Georges SELLIER Gérard PASSA CERET Canton 1 – Les Aspres VERGNOLE Nathalie TRUCHOT -

Budget Principal 2019

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BP - 2019 REPUBLIQUE FRANÇAISE CG :DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES (1) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2) Numéro SIRET : 22660001300016 POSTE COMPTABLE : paierie dep des pyrenees orienta M. 52 Budget primitif voté par nature BUDGET : BUDGET PRINCIPAL CD66 (3) ANNEE 2019 (1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l’établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l’article L. 5721-2 du CGCT…). (2) A compléter s’il s’agit d’un budget annexe. (3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe. Page 1 DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES - BUDGET PRINCIPAL CD66 - BP - 2019 Sommaire I - Informations générales A - Informations statistiques, fiscales et financières 4 B - Modalités de vote du budget 5 C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats 6 C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses 7 C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes 8 II - Présentation générale du budget A1 - Vue d'ensemble du budget par section 9 A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses 10 A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes 11 A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses 12 A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes 13 B1 - Balance générale - Dépenses 14 B2 - Balance générale - Recettes 16 -

Développement Durable

Développement Durable Rapport 2019 sur la situation en matière de développement durable du Département des Pyrénées-Orientales Protéger durablement votre cadre de vie SOMMAIRE 1 - Le contexte général et les enjeux du développement durable .................................... 5 2 - Le positionnement du Département des Pyrénées-Orientales en faveur du développement durable ................................................................................................... 6 PARTIE 1 - LE DÉPARTEMENT EXEMPLAIRE ............................................ 7 1 - PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS DE DÉMARCHE................................................................ 8 1.1 - Les objectifs poursuivis .................................................................................................. 8 1.2 - Les axes de progrès ......................................................................................................... 8 1.3 - Une démarche interne répondant aux principes du développement durable .......... 9 1.3.1 - La transversalité ...................................................................................................... 9 1.3.2 - La participation, la concertation et la co-construction ........................................... 10 1.3.3 - La transparence, l’évaluation ................................................................................ 10 2 - BILAN DES ACTIONS CONDUITES AU TITRE DE LA GESTION DU PATRIMOINE, DU FONCTIONNEMENT ET DES ACTIVITÉS INTERNES DE LA COLLECTIVITÉ ...............11 2.1 - Impacts et bilan -

Vendredi 10 Novembre 2006 N°

Vendredi 10 novembre 2006 N° 612 Torreilles Info De Juhègues … à la Madraguère "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui." 73 JOUEURS AU GRAND PRIX REGIONAL DE BADMINTON A TORREILLES Dimanche dernier, le Volant Salanquais organisait à la halle des sports de Torreilles, la première étape du Grand Prix Régional adulte. Trois départements étaient représentés : l’Aude (Narbonne), l’Hérault (Castelnau le Lez, Montpellier, Mèze, Sète) et les Pyrénées-Orientales (Font Romeu, St Cyprien, Perpignan, St Nazaire et Torreilles-St Laurent). Les 73 joueurs inscrits dont 17 de notre club local, et classés dans les catégories «B», «C», et «D» ont disputé 128 matches au total (101 en simple et 27 en double mixte) sur une journée non -stop de 8 h.30 à 19 h.30. A l’heure des récompenses, Joël Morin, président était particulièrement heureux pour son club puisque Hervé Cogniaux remportait le tournoi en simple homme «C» et Magali Ducheyron et Patrice Morat était finaliste du double mixte «D». Félicitations à nos trois licenciés pour leur classement ainsi qu’à l’ensemble des joueurs du club qui ont participé à cette compétition. les membres du bureau remercient chaleureusement l’entreprise «la pierre à votre idée» qui a fourni les récompenses ainsi que Sport 2000 (Claira), la muni- cipalité de Torreilles, et surtout tous les bénévoles du club qui se sont particulièrement investis dans l’organisation du tournoi et no- tamment de la buvette. LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS POUR LES JEUNES ET VÉTÉRANS AURA LIEU À PRADES LE DIMANCHE 26 NOVEMBRE. -

Nom De La Commune Prix M3 Ttc 3,11 2,96 4,37 3,55 2,82 2,77 2,96 3,84 3

Nom de la commune Prix m3 ttc L' Albère Alénya 3,11 Amélie-les-Bains-Palalda 2,96 Les Angles 4,37 Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes 3,55 Ansignan 2,82 Arboussols Argelès-sur-Mer 2,77 Arles-sur-Tech 2,96 Ayguatébia-Talau Bages 3,84 Baho 3,12 Baillestavy Baixas 4,36 Banyuls-dels-Aspres 2,79 Banyuls-sur-Mer 4,17 Le Barcarès 3,62 La Bastide Bélesta 2,19 Bolquère Bompas 3,47 Boule-d'Amont Bouleternère 3,50 Le Boulou 2,41 Bourg-Madame 2,19 Brouilla 2,79 La Cabanasse Cabestany 2,96 Caixas 2,19 Calce 2,14 Calmeilles Camélas 2,79 Campôme Campoussy Canaveilles Canet-en-Roussillon 3,94 Canohès 3,63 Caramany 2,19 Casefabre Cases-de-Pène 3,97 Cassagnes 3,86 Casteil Castelnou 2,79 Catllar Caudiès-de-Conflent Caudiès-de-Fenouillèdes Cerbère 3,58 Céret 2,23 Claira Clara Les Cluses Codalet Collioure 4,19 Conat Corbère Corbère-les-Cabanes 2,77 Corneilla-de-Conflent Corneilla-del-Vercol 3,11 Corneilla-la-Rivière Corsavy 2,65 Coustouges 2,45 Dorres 3,55 Égat Elne 3,01 Enveitg Err 2,84 Escaro Espira-de-Conflent Espira-de-l'Agly 4,76 Estagel 3,36 Estavar 2,84 Estoher Eus 2,19 Eyne Felluns Fenouillet Fillols Finestret Font-Romeu-Odeillo-Via 3,99 Fontpédrouse Fontrabiouse 2,16 Formiguères 2,08 Fosse Fourques 2,79 Fuilla 3,74 Glorianes Ille-sur-Têt 3,21 Joch Jujols Lamanère Lansac Laroque-des-Albères 3,37 Latour-Bas-Elne 3,11 Latour-de-Carol Latour-de-France Lesquerde La Llagonne Llauro 2,79 Llo Llupia 4,65 Mantet Marquixanes Los Masos 2,19 Matemale Maureillas-las-Illas 4,54 Maury 2,98 Millas 2,77 Molitg-les-Bains Mont-Louis Montalba-le-Château 2,67 Montauriol