Etude Faguibine (Mali)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Rapport Annuel 2016 Etat D'execution Des Activites

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE REPUBLIQUE DU MALI L’ASSAINISSEMENT ET DU ****************** DEVELOPPEMENT DURABLE ************* Un Peuple –Un But – Une Foi AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (AEDD) ************* PROGRAMME D’APPUI A L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LES COMMUNES LES PLUS VULNERABLES DES REGIONS DE MOPTI ET DE TOMBOUCTOU (PACV-MT) RAPPORT ANNUEL 2016 PACV-MT ETAT D’EXECUTION DES ACTIVITES Octobre 2016 ACRONYMES AEDD : Agence de l’Environnement et du Développement Durable AFB : Fonds d’Adaptation CCOCSAD : Comité Communale d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement CLOCSAD : Comité Local d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement CROCSAGD : Comité Régionale d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Gouvernance et de Développement CEPA : Champs Ecoles Paysans Agroforestiers CEP : Champs Ecoles Paysans CNUCC : Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique DAO : Dossier d’Appel d’Offres DCM : Direction de la Coopération Multilatérale DGMP : Direction Générale des Marchés Publics MINUSMA : Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali OMVF : Office pour le Mise en Valeur du système Faguibine PAM : Programme Alimentaire Mondial PDESC : Plan de développement Economique, Social et Culturel PTBA : Plan de Travail et de Budget Annuel PACV-MT : Programme d‘Appui à l‘Adaptation aux Changements Climatiques dans les Communes les plus Vulnérables des Régions de Mopti et de Tombouctou PK : Protocole de Kyoto PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement TDR : Termes de références UGP : Unité de Gestion du Programme RAPPORT ANNUEL 2016 DU PACV-MT Page 2 sur 47 TABLE DES MATIERES ACRONYMES ............................................................................................................... -

R E GION S C E R C L E COMMUNES No. Total De La Population En 2015

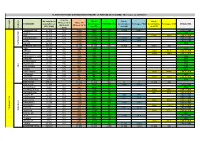

PLANIFICATION DES DISTRIBUTIONS PENDANT LA PERIODE DE SOUDURE - Mise à jour au 26/05/2015 - % du CH No. total de la Nb de Nb de Nb de Phases 3 à 5 Cibles CH COMMUNES population en bénéficiaires TONNAGE CSA bénéficiaires Tonnages PAM bénéficiaires Tonnages CICR MODALITES (Avril-Aout (Phases 3 à 5) 2015 (SAP) du CSA du PAM du CICR CERCLE REGIONS 2015) TOMBOUCTOU 67 032 12% 8 044 8 044 217 10 055 699,8 CSA + PAM ALAFIA 15 844 12% 1 901 1 901 51 CSA BER 23 273 12% 2 793 2 793 76 6 982 387,5 CSA + CICR BOUREM-INALY 14 239 12% 1 709 1 709 46 2 438 169,7 CSA + PAM LAFIA 9 514 12% 1 142 1 142 31 1 427 99,3 CSA + PAM SALAM 26 335 12% 3 160 3 160 85 CSA TOMBOUCTOU TOMBOUCTOU TOTAL 156 237 18 748 18 749 506 13 920 969 6 982 388 DIRE 24 954 10% 2 495 2 495 67 CSA ARHAM 3 459 10% 346 346 9 1 660 92,1 CSA + CICR BINGA 6 276 10% 628 628 17 2 699 149,8 CSA + CICR BOUREM SIDI AMAR 10 497 10% 1 050 1 050 28 CSA DANGHA 15 835 10% 1 584 1 584 43 CSA GARBAKOIRA 6 934 10% 693 693 19 CSA HAIBONGO 17 494 10% 1 749 1 749 47 CSA DIRE KIRCHAMBA 5 055 10% 506 506 14 CSA KONDI 3 744 10% 374 374 10 CSA SAREYAMOU 20 794 10% 2 079 2 079 56 9 149 507,8 CSA + CICR TIENKOUR 8 009 10% 801 801 22 CSA TINDIRMA 7 948 10% 795 795 21 2 782 154,4 CSA + CICR TINGUEREGUIF 3 560 10% 356 356 10 CSA DIRE TOTAL 134 559 13 456 13 456 363 0 0 16 290 904 GOUNDAM 15 444 15% 2 317 9 002 243 3 907 271,9 CSA + PAM ALZOUNOUB 5 493 15% 824 3 202 87 CSA BINTAGOUNGOU 10 200 15% 1 530 5 946 161 4 080 226,4 CSA + CICR ADARMALANE 1 172 15% 176 683 18 469 26,0 CSA + CICR DOUEKIRE 22 203 15% 3 330 -

Annuaire Statistique 2015 Du Secteur Développement Rural

MINISTERE DE L’AGRICULTURE REPUBLIQUE DU MALI ----------------- Un Peuple - Un But – Une Foi SECRETARIAT GENERAL ----------------- ----------------- CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE / SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL Annuaire Statistique 2015 du Secteur Développement Rural Juin 2016 1 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Répartition de la population par région selon le genre en 2015 ............................................................ 10 Tableau 2 : Population agricole par région selon le genre en 2015 ........................................................................ 10 Tableau 3 : Répartition de la Population agricole selon la situation de résidence par région en 2015 .............. 10 Tableau 4 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par sexe en 2015 ................................. 11 Tableau 5 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par Région en 2015 ...................................... 11 Tableau 6 : Population agricole par tranche d'âge et selon la situation de résidence en 2015 ............. 12 Tableau 7 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 ..................................................... 15 Tableau 8 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 (suite) ................................... 16 Tableau 9 : Pluviométrie enregistrée par mois 2015 ........................................................................................ 17 Tableau 10 : Pluviométrie enregistrée par station en 2015 et sa comparaison à -

0 16 32 48 64 8 Km

LOCALISATIONREGIONS REALISATIONS DE TOMBOUCTOU RELAC I & ET II / TOMBOUCTOUTAOUDENIT LOCALISATION REALISATION PROJETS RELAC I ET II Projet MLI/803 Relance de l’Economie locale et Appui aux Collectivités dans le Nord du Mali Avec la participation financière de l’UE ¯ REPUBLIQUE DU MALI SALAM C.TOMBOUCTOU BER TICHIFT DOUAYA INASTEL ELB ESBAT LYNCHA BER AIN RAHMA TINAKAWAT TAWAL C.BOUREM AGOUNI C.GOUNDAM ZARHO JIDID LIKRAKAR GABERI ATILA NIBKIT JAMAA TINTÉLOUT RHAROUS ERINTEDJEFT BER WAIKOUNGOU NANA BOUREM INALY DANGOUMA ALAFIA ALGABASTANE KEL ESSOUK TOBORAK NIKBKIT KAIDAM KEL ESSOUK ABOUA BENGUEL RHAROUS TOMBOUCTOU RHAROUS CAP ARAOUNE BOUGOUNI TINDIAMBANE TEHERDJE MINKIRI MILALA CT TOUEDNI IKOUMADEN DOUDARE BÉRÉGOUNGOU EMENEFAD HAMZAKOMA MORA TEDEYNI KEL INACHARIADJANDJINA KOIRA KABARA TERDIT NIBKITE KAIDAM ADIASSOU ARNASSEYEBELLESAO ZEINA DOUEKIRE NIBKIT KORIOME BOUREM INALY BORI KEL IKIKANE TIMBOUSE KELTIROU HOUNDOUBOMO TAGLIF INKARAN KAGA TOYA HEWA TILIMEDESS I INDALA ILOA KOULOUTAN II KELTAMOULEIT BT KEL ANTASSAR DJEGUELILA TASSAKANE IDJITANE ISSAFEYE DONGHOI TAKOUMBAOUT EDJAME ADINA KOIRA AGLAL DOUEKIRE KESSOU BIBI LAFIA NIAMBOURGOU HAMZAKONA ZINZIN 3 BOYA BABAGA AMTAGARE KATOUWA WANA KEL HARODJENE 2 FOUYA GOUNDAM DOUKOURIA KESSOU KOREY INTEDEINI EBAGAOU KEYNAEBAGAOU BERRI BORA CAMP PEUL GOYA SUD GARI KEL HAOUSSA IDJILAD KEL ERKIL ARHAM KOROMIA HARAM DIENO KEL ADRAR ARHAM KIRCHAMBA DOUKOURIA BAGADADJI GOUREIGA MORIKOIRA TANGASSANE DEBE DIAWATOU FOUTARD FADJIBAYENDE KIRCHAMBA DIAWATOU DOUTA KOUNDAR INATABANE CHÉRIF YONE KEL DJILBAROU -

Régions De SEGOU Et MOPTI République Du Mali P! !

Régions de SEGOU et MOPTI République du Mali P! ! Tin Aicha Minkiri Essakane TOMBOUCTOUC! Madiakoye o Carte de la ville de Ségou M'Bouna Bintagoungou Bourem-Inaly Adarmalane Toya ! Aglal Razelma Kel Tachaharte Hangabera Douekiré ! Hel Check Hamed Garbakoira Gargando Dangha Kanèye Kel Mahla P! Doukouria Tinguéréguif Gari Goundam Arham Kondi Kirchamba o Bourem Sidi Amar ! Lerneb ! Tienkour Chichane Ouest ! ! DiréP Berabiché Haib ! ! Peulguelgobe Daka Ali Tonka Tindirma Saréyamou Adiora Daka Salakoira Sonima Banikane ! ! Daka Fifo Tondidarou Ouro ! ! Foulanes NiafounkoéP! Tingoura ! Soumpi Bambara-Maoude Kel Hassia Saraferé Gossi ! Koumaïra ! Kanioumé Dianké ! Leré Ikawalatenes Kormou © OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA N'Gorkou N'Gouma Inadiatafane Sah ! ! Iforgas Mohamed MAURITANIE Diabata Ambiri-Habe ! Akotaf Oska Gathi-Loumo ! ! Agawelene ! ! ! ! Nourani Oullad Mellouk Guirel Boua Moussoulé ! Mame-Yadass ! Korientzé Samanko ! Fraction Lalladji P! Guidio-Saré Youwarou ! Diona ! N'Daki Tanal Gueneibé Nampala Hombori ! ! Sendegué Zoumané Banguita Kikara o ! ! Diaweli Dogo Kérengo ! P! ! Sabary Boré Nokara ! Deberé Dallah Boulel Boni Kérena Dialloubé Pétaka ! ! Rekerkaye DouentzaP! o Boumboum ! Borko Semmi Konna Togueré-Coumbé ! Dogani-Beré Dagabory ! Dianwely-Maoundé ! ! Boudjiguiré Tongo-Tongo ! Djoundjileré ! Akor ! Dioura Diamabacourou Dionki Boundou-Herou Mabrouck Kebé ! Kargue Dogofryba K12 Sokora Deh Sokolo Damada Berdosso Sampara Kendé ! Diabaly Kendié Mondoro-Habe Kobou Sougui Manaco Deguéré Guiré ! ! Kadial ! Diondori -

MALI LIVESTOCK for GROWTH (L4G) AECOM International Development

MALI LIVESTOCK FOR GROWTH (L4G) AECOM International Development Monthly Report No. 10 20 August 2015 COMPONENT 1. LIVESTOCK PRODUCTION 1.1 Enhanced technology innovation, dissemination, and management An L4G-supported village animator trained 18 women and two men from Koro Cercle on contour ridge farming. Contour ride farming is now practiced on a total of 1.75 ha of land. Six producers including four women were trained on contour ridge farming in the village of Koumbogourou in Koro Cercle on July 18. After the training, members of the Women’s Livestock as a Business Platform (WLBP) applied contour ridge farming to 0.5 ha of land. 1.2 Increased access to quality inputs and services On July 19, L4G distributed 4,746 kg of forage seeds and 9,000 kg of NPK fertilizer to 170 PO members (including 70 women) in Koro Cercle for an estimated area of 298 ha planted with rain-fed forage crops. In Bankass, 892 members of various POs received 7,422 kg of forage seeds and 10,050 kg of NPK fertilizer for an estimated area of 583 ha planted with forage crops. 1,641 kg of forage crop seeds and 2,597 kg of NPK fertilizer were distributed to 3,088 members of Women’s and Youth Livestock as a Business Platforms (WLBPs and YLBPs) in Koro and Bankass Cercles. The total planted land to date is 52 ha. L4G identified additional fertilizer suppliers in Koro and Bankass Cercles with Seed distribution to members support from the head of the government agency Local Service for Livestock of YLBPs. -

Peacebuilding Fund

Highlights #15 | April 2016 CRZPC: enlarged session with donors and Monthly Bulletin some iNGOs Trust Fund: new equipment for the MOC HQ in Gao Role of the S&R Section Peacebuilding Fund: UNDP & UNIDO support income generating activities In support to the Deputy Special Representative Through this monthly bulletin, we provide regular Timbuktu: support to the Préfecture and of the Secretary-General (DSRSG), Resident updates on stabilization & recovery developments women associations (QIPs) Coordinator (RC) and Humanitarian Coordinator (HC) and activities in the north of Mali. The intended Mopti: gardening in Sévaré prison (QIP video) in her responsibilities to lead the United Nations’ audience is the section’s main partners including Bamako: “MINUSMA in front of youths” contribution to Mali’s reconstruction efforts, the MINUSMA military and civilian components, UNCT awareness-raising day Stabilization & Recovery section (S&R) promotes and international partners. More QIPs launched in northern regions synergies between MINUSMA, the UN Country Team and other international partners. For more information: Gabriel Gelin, Information Specialist (S&R Main Figures section) - [email protected] QIPs 2015-2016: 58 projects with 15 completed and 43 under implementation over a total budget Donor Coordination and Partnerships of 4 million USD (167 projects since 2013) Peacebuilding Fund (PBF): 5 projects started On 8th of April, donors and some epidemics, (3) support to medicine provision in 2015 over 18 months for a total budget of 1. international NGOs met for the and (4) strengthening of the health information 10,932,168 USD monthly enlarged session of the Commission system. Partners in presence recommended that Trust Fund (TF): 13 projects completed/nearing Réhabilitation des Zones Post-Conflit (CRZPC). -

Mali Enhanced Market Analysis 2019

FEWS NET Mali Enhanced Market Analysis 2019 MALI ENHANCED MARKET ANALYSIS JUNE 2019 This publication was produced for review by the United States Agency for International Development. It was prepared by Chemonics International Inc. for the Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), contract number AID-OAA-I-12-00006. The authors’Famine views Early expressed Warning inSystem this publications Network do not necessarily reflect the views of the 1 United States Agency for International Development or the United States government. FEWS NET Mali Enhanced Market Analysis 2019 About FEWS NET Created in response to the 1984 famines in East and West Africa, the Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) provides early warning and integrated, forward-looking analysis of the many factors that contribute to food insecurity. FEWS NET aims to inform decision makers and contribute to their emergency response planning; support partners in conducting early warning analysis and forecasting; and provide technical assistance to partner-led initiatives. To learn more about the FEWS NET project, please visit www.fews.net. Disclaimer This publication was prepared under the United States Agency for International Development Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) Indefinite Quantity Contract, AID-OAA-I-12-00006. The authors’ views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States government. Acknowledgments FEWS NET gratefully acknowledges the network of partners in Mali who contributed their time, analysis, and data to make this report possible. Recommended Citation FEWS NET. 2019. Mali Enhanced Market Analysis. Washington, DC: FEWS NET. -

Les Populations Ellea—M~Nes, — Reticence  Payer Les C~Tisations Poti~Rassurer Les Frais De Mainte—

t M fl1 IS4rEIRE DE T~’INDUSTRIE DE R.~’UBLIQIJE]~JMALI L’HYDRAULIQIJE ET DE L’ENERGIE 1 -~ -0-0 -~ -0- UN PEÎJPLE — UN BIJT — tTNE POl DIREOTION NATIONALE DE L’HYDRAU— LI QUE E’T DE L’ ENERGIE —0 —0 —0— 0—0— 1 PROJE’T UNICEF — W 022 HYDRAIJLIQ1JE VILLAG~DISE~T ASS/~J— UISSE2’1E~T. ~R2’4 ML9t] 1 1 :~J~LVtAÂiiL 1 -~ q 1 ENQUËTE DE BASE PREALABLE A i L’EVALUATION M~-PARCOURS DU PROJET 1 UYDRAULIQUE VILLAGEOISE (T 1 ASSAINISSEMENT. 1 1 1 _‘~ 1 1 1 - / G.E.R.A.D SEPTEMBRE 1990 1 824—ML--10253 1 1 () (1) (1) 1—) 1 R ~~:— —0—0—0—0— PAGFZ — ~PRODUC’TION — CRAPITRE i/ Approche globale des villages échantillons et des sources d’ approvisionn~ent en eau 9 1.1. Identité ethn±que des irilla.ges 10 1 • 2 • Activit 6e éoonomiques dominant es 12 1.3. Centres de décisjons et structures conununautairea 13 de production 1.4. ~elques contraintea globales reoensée~ dans 14 les villagea 1.5. Les soui’ces d’ approvisionn~nent en eau ‘5 _____ Provenanoe et utilisation da l’eau par les ménages 36 - 2~4!~T.RE_111 2.1. Caraotéristiques des ménagee échantillons 37~ 2.2. Provenanoe et utilisation de l’eau 40 2.2.1. F~réquentation des souroes d’eau pendant 40 1 ‘hivernage 2. 2.2. F~’équentation les sources d’ eau pendant 42 la saison sèche 2.3. Récipiente utilisés pour le transport et 45 1 stockage de l’eau r ____ Pratiques sanitaires et meøures de proteotion - OHAP~E Ii~/ 47 des pointe d’eau 1 3.1. -

Rapport De Mission Evaluation Rapide Dans Les Cercles De Goundam, Niafunke Et Tombouctou, Region De Tombouctou

RAPPORT DE MISSION EVALUATION RAPIDE DANS LES CERCLES DE GOUNDAM, NIAFUNKE ET TOMBOUCTOU, REGION DE TOMBOUCTOU TABLES BANCS DEBARRASSES DE LEURS BOIS PAR LES GROUPES ARMES ECOLES DES COMMUNES DE TOMBOUCTOU, ALAFIA, GOUNDAM, TONKA, NIAFUNKE ET SARAFERE REGION DE TOMBOUCTOU MAI 2013 Informations complémentaires : Mamoudou Abdoulaye DIALLO, IMADEL : 66 78 73 85 Codé CISSE, INTERSOS : 66 75 51 15 Rapport de mission INTERSOS/IMADEL dans les écoles des cercles de Tombouctou, Goundam et Niafunké Page 1 Introduction Du 22 au 30 Avril 2013, une équipe des ONG IMADEL et INTERSOS au Mali, ont effectué une mission d’évaluation multisectorielle rapide dans les écoles et ménages des personnes déplacées des cercles de Goundam, Niafunké et Tombouctou. L’évaluation a été menée dans deux communes de chaque cercle. La mission avait pour objectifs d’avoir une idée globale des besoins et des problèmes humanitaires, spécialement dans le domaine de l’éducation, afin d’informer les décideurs pour une prise des décisions stratégiques. I. Contexte La rébellion touareg ayant abouti à l’enlisement de toutes les régions nord du pays et entrainé une crise humanitaire sans précédent au Mali, a provoqué un déplacement massif des populations de toutes les régions du nord et le retrait de tous les enseignants, les services techniques de l’Etat et les partenaires au développement. Les cercles de Goundam, Niafunké et Tombouctou ont été durement frappés par ce phénomène. Le déclenchement des hostilités au mois de janvier 2013 a davantage accentué le déplacement des populations avec leurs enfants (élèves) qui ont continué à quitter la zone du nord et du nord ouest. -

Pnr 2015 Plan Distribution De

Tableau de Compilation des interventions Semences Vivrières mise à jour du 03 juin 2015 Total semences (t) Total semences (t) No. total de la Total ménages Total Semences (t) Total ménages Total semences (t) COMMUNES population en Save The Save The CERCLE CICR CICR FAO REGIONS 2015 (SAP) FAO Children Children TOMBOUCTOU 67 032 ALAFIA 15 844 BER 23 273 1 164 23,28 BOUREM-INALY 14 239 1 168 23,36 LAFIA 9 514 854 17,08 TOMBOUCTOU SALAM 26 335 TOMBOUCTOU TOTAL 156 237 DIRE 24 954 688 20,3 ARHAM 3 459 277 5,54 BINGA 6 276 450 9 BOUREM SIDI AMAR 10 497 DANGHA 15 835 437 13 GARBAKOIRA 6 934 HAIBONGO 17 494 482 3,1 DIRE KIRCHAMBA 5 055 KONDI 3 744 SAREYAMOU 20 794 1 510 30,2 574 3,3 TIENKOUR 8 009 TINDIRMA 7 948 397 7,94 TINGUEREGUIF 3 560 DIRE TOTAL 134 559 GOUNDAM 15 444 ALZOUNOUB 5 493 BINTAGOUNGOU 10 200 680 6,8 ADARMALANE 1 172 78 0,78 DOUEKIRE 22 203 DOUKOURIA 3 393 ESSAKANE 13 937 929 9,29 GARGANDO 10 457 ISSA BERY 5 063 338 3,38 TOMBOUCTOU KANEYE 2 861 GOUNDAM M'BOUNA 4 701 313 3,13 RAZ-EL-MA 5 397 TELE 7 271 TILEMSI 9 070 TIN AICHA 3 653 244 2,44 TONKA 65 372 190 4,2 GOUNDAM TOTAL 185 687 RHAROUS 32 255 1496 18,7 GOURMA-RHAROUS TOMBOUCTOU BAMBARA MAOUDE 20 228 1 011 10,11 933 4,6 BANIKANE 11 594 GOSSI 29 529 1 476 14,76 HANZAKOMA 11 146 517 6,5 HARIBOMO 9 045 603 7,84 419 12,2 INADIATAFANE 4 365 OUINERDEN 7 486 GOURMA-RHAROUS SERERE 10 594 491 9,6 TOTAL G. -

00061126 Prodoc Faguibine Norvège Final

DOCUMENT DE PROJET Pays Mali Titre du Projet : Projet d’appui à la restauration du Système Faguibine PARF Période 2011 Lien avec la Stratégie de Sécurité alimentaire et développement rural Réduction de la pauvreté Effets PNUAD Les zones rurales les plus vulnérables bénéficient d’un renforcement de la auquel concourt sécurité alimentaire et d’un développement durable, de services d’énergies le Projet : alternatives durables, et de création d’emplois : Les communes rurales, en particulier celles des régions de Kidal, Gao, Key result area Tombouctou, Mopti et Ségou, bénéficient d’investissements et services ciblés dans le cadre de programmes de développement intégrés Produits La mise en eau d’une bonne partie du Lac Faguibine sera assurée et favorisera attendus les productions agro pastorales et la sécurité alimentaire dans la zone Partenaire Office pour la mise en valeur du Faguibine (OMVF) d’exécution : Parties Gouvernement du Mali/Ministère de l’Agriculture responsables : Un partenariat dynamique sera établi avec les différents partenaires techniques Stratégie de et financiers, les services techniques, les collectivités locales bénéficiaires partenariat pour la mise en œuvre du projet. Description Le projet vise la remise en eau du Système Lac Faguibine et la restauration des services rendus à l’environnement, à l’agriculture, à l’élevage, à la pêche, au tourisme et à l’artisanat. Il consistera à aider le gouvernement du Mali à travers l’Office pour la mise en valeur du Faguibine (OMVF) à poursuivre les efforts de curage/déblais entrepris pour faciliter l’écoulement de l’eau depuis le fleuve Niger jusqu’au lac Faguibine. Le projet appuiera l’OMVF dans l’acquisition d’équipements adéquats pour ces travaux, dans la réalisation d’études requises.