Lpbxruyk2o87xr.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

P a S S E P O R T V a C a N C

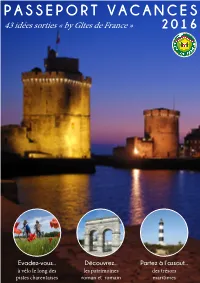

P A S S E P O R T V A C A N C E S 43 idées sorties « by Gîtes de France » 2 0 1 6 Evadez-vous... Découvrez... Partez à l’assaut... à vélo le long des les patrimoines des trésors pistes charentaises roman et romain maritimes Edito Les plus grands sites touristiques de Charente-Maritime s’associent aux Gîtes de France pour vous réserver un accueil particulier ! Munissez-vous de ce « Passeport Vacances » et présentez- le à votre arrivée sur les différents sites participants. Des tarifs réduits vous sont proposés. Pour l’Aquarium de La Rochelle et le Zoo de la Palmyre, les billets sont en vente uniquement auprès de certains propriétaires (demandez-leur par avance) ou bien au bureau des Gîtes de France Charente-Maritime, à La Rochelle. Vous pouvez comparer le tarif réduit avec le tarif de base (indiqué entre parenthèses). Suivez les petites étoiles pour découvrir nos nouveautés : 2015 Le Train des Mouettes à Saujon 2016 L’Embarcadère Marais Plaisance à Marans Le loueur de vélo Garage Nadeau-Hubert à Marans Les moulins près de Jonzac A bientôt en Charente-Maritime ! L’ équipe du Relais Gîtes de France Charente-Maritime Gîtes de France Charente-Maritime Résidence de l’Amirauté - 18, rue Emile Picard BP 60032 - 17002 La Rochelle 05 46 50 63 63 [email protected] www.gites-de-france-atlantique.com Facebook : Gîtes de France Charente-Maritime Direction de la publication : Mme. Martin - Comité de rédaction : S. Boussemart, C.Horgue, B.Robin Dépôt légal : Mars 2016 - Date de parution : 18 Mars 2016 - ISSN : En cours Crédits photos : GDF 17 : S. -

Directive Inondations Septembre 2014 Bassin Adour - Garonne

Version 2,1 Et Directive inondations Septembre 2014 Bassin Adour - Garonne Rapport de présentation de la cartographie du risque de submersion marine sur le Littoral Charentais-Maritime Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Poitou-Charentes 2/190 Table des matières 1 - Introduction.....................................................................................................................5 2 - Présentation générale des sous-bassins du littoral Atlantique................................7 2-1 Le sous-bassin de la Charente et le sous-bassin littoral........................................................8 2-2 Le TRI Littoral Charentais....................................................................................................10 3 - Caractérisation des submersions marines sur le secteur du Littoral Charentais- Maritime...............................................................................................................................14 3-1 La submersion marine.........................................................................................................14 3-2 Les submersions marine sur le secteur du Littoral Charentais-Maritime..............................15 4 - Historique des submersions marines sur le secteur du Littoral Charentais- Maritime...............................................................................................................................16 5 - Études sur les inondations dans le secteur du TRI Littoral Charentais-Maritime.20 6 - Qualification -

Dossier De Presse 2021

Dossier de presse 2021 Contact presse : Sixtine Neyrand + 33 (0)5 46 85 23 22 [email protected] Crédit photo : Laurent Pétillon, Thierry Richard, Kivog Events. Malvina Millerand Crédit dessin Ratastrophe : Jordan Gentes - © Fort Louvois - Janvier 2021. Edito ortification maritime édifiée à la fin du 17ème siècle par Vauban, le Fort Louvois est un site Fde visite incontournable du pays Marennes-Oléron. On le surnomme aujourd’hui « le petit frère du Fort Boyard » ! Construit sur un rocher immergé à marée haute, le fort est relié au continent par une chaussée pavée de 400 mètres, accessible à marée basse. La construction est ordonnée en 1690 par Louvois, ministre de la Guerre de Louis XIV, dans le cadre d’un vaste programme de fortification mis en place dès 1670 pour la défense de l’arsenal de Rochefort. Les fondations sont posées en 1691 et le gros oeuvre est achevé en 1694. Son plan en forme de fer à cheval est caractéristique du fort du Chapus. Le Fort Louvois, classé Monument Historique, est ouvert à la visite du 3 avril au 31 Octobre. Il accueille près de 31 000 visiteurs par an. Sommaire Situation 4 Accessibilité 4 Historique 5 Plan du fort 8 Visite du site 9 Parcours ludique 10 Escape game 11 Evénements 12-20 Location 21 On en parle sur la toile 22 Informations pratiques 23 3 Situation La Rochelle Le fort se situe en Charente-Maritime à Ile d’Oléron Rochefort Bourcefranc-le-Chapus, petite ville ostréicole Fort Fort Louvois de 3500 habitants. Louvois Navette en bateau Chaussée La commune est située au pied du pont de Bourcefranc submersible Port ostréicole Le Chapus Océan l’île d’Oléron, à 3 km de Marennes. -

Poitou-Charentes Talmont-Sur-Gironde Body/Hemis.Fr Ph

Poitou-Charentes Talmont-sur-Gironde Body/hemis.fr Ph. De regio’s van deze gids: (zie de kaart aan de binnenzijde van het omslag) n De kuststreek van Charente en de eilanden blz. 91 ∑ Saintonge blz. 197 ± Angoulême en de Charente blz. 247 ∏ Poitiers en de Vienne blz. 339 ∫ Het Marais Poitevin en de Deux-Sèvres blz. 419 INHOUD MEER WETEN OVER H. Lenain/hemis.fr POITOU-CHARENTES NIET TE MISSEN POITOU-CHARENTES VANDAAG Een keuze uit de mooiste plekjes ...6 Een nieuw tijdperk ..............................46 HOOGTEPUNTEN Toerisme voorop .................................46 Economische kernpunten................46 VAN MICHELIN Rijkdom uit de zee ..............................47 Zoutpannen ..........................................49 De mooiste reisherinneringen .......10 Papierindustrie.....................................50 Rijkdommen van het land ...............50 REISPLANNER Streekproducten .................................51 Een keuze uit de mooiste routes ...18 FRANSE COGNAC Appellation ............................................54 Productieproces ..................................55 DE REIS VOORBEREIDEN Andere sterkedrank............................57 Wijngeschiedenis ................................57 NAAR POITOU-CHARENTES LANDSCHAP EN NATUUR Met de auto ...........................................26 De kust ....................................................60 Met de trein ...........................................26 Moerassen .............................................62 Met het vliegtuig .................................26 Het -

Annepont Antezant-La-Chapelle Archingeay

Annepont Église Square Saint-André 05 46 91 78 74 Église romane classée du 12e siècle Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre. Antezant-la-Chapelle Église Saint-Maxime d'Antezant 05 46 59 91 29 antezant.wix.com/antezant-la-chapelle L'église d'Antezant dépendait de l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély. De l’église romane du 12e siècle, ne subsiste que la partie inférieure de la façade. Des traces de pierres calcinées à la base des murs indiquent qu’elle a été incendiée. Elle se compose d'un portail central en plein cintre, flanqué, de deux baies aveugles plus étroites et à arc surhaussé, limité par quatre grosses colonnes. Ces colonnes sont ornées de chapiteaux : le premier à gauche représente des oiseaux affrontés. Le suivant laisse reconnaître des personnages. Le cordon qui, horizontalement, à la base de l’arcature réunit les abaques de ces deux chapiteaux est formé d’animaux qui ressemblent à des lions accroupis, au milieu de feuillages. Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre. Église Saint-Clément Rue de l'Église 05 46 59 91 29 antezant.wix.com/antezant-la-chapelle L'église Saint-Clément date du 12e siècle avec une nef unique, une façade en pignons et quelques chapiteaux. La façade occidentale est totalement aveugle, encadrée par ces épais contreforts qui scandent l'édifice. Au nord, on voit encore une tourelle d'escalier qui donnait accès à un clocher central en bois. Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre. Archingeay Musée Les Trésors de Lisette - 1001 choses du foyer vers 1900 11 rue Raymond-Joubert - D 114 05 46 97 81 46 lestresorsdelisette.monsite-orange.fr Dans une ancienne école devenue musée, on découvre une des plus grandes expositions d'anciens objets culinaires en Europe (cafetières émaillées, moules à gâteaux, balances, porte louches...), ainsi que des curiosités, jouets, mode, miniatures et une magnifique collection de boites publicitaires 1880-1930 (biscuits, chocolats, thé, café...). -

Nouvelle-Aquitaine Édito Le Patrimoine Est Notre Fierté, Il Est Nos Racines, Il Est Le Témoin Du Génie Bâtisseur Qui Depuis Des Siècles S’Exprime Dans Notre Pays

Nouvelle-Aquitaine Édito Le patrimoine est notre fierté, il est nos racines, il est le témoin du génie bâtisseur qui depuis des siècles s’exprime dans notre pays. Le tragique incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris nous rappelle cruellement que nous devons chaque jour le protéger, l’entretenir, le restaurer et le valoriser pour le transmettre. Cette année davantage encore les Journées européennes du patrimoine seront un grand moment de communion nationale où chaque Française, chaque Français, chaque jeune ou chaque adulte qui entrera dans une cathédrale, dans un château, dans un monument historique ressentira cette émotion Fabienne Buccio @ Préfecture de la propre à ces lieux chargés d’histoire. région Nouvelle-Aquitaine Célébration des 60 ans du ministère de la Culture, placées sous le signe des arts et des divertissements, avec près de 1500 lieux ouverts au public et 2200 évènements, cette 36e édition des Journées européennes sera particulièrement une fête en Nouvelle-Aquitaine. Garant de la qualité architecturale et paysagère, chaque année l’État accompagne la restauration de plus de 600 monuments parmi les 6 000 monuments historiques en Nouvelle-Aquitaine. Cette 36e édition sera l’occasion de découvrir les monuments les plus emblématiques, dont le Phare de Cordouan, candidat au patrimoine mondial de l’Unesco. Pour les plus jeunes partant à la découverte de sites patrimoniaux dans le cadre de l’opération « Levez les yeux », organisée par les ministères de la Culture et de l’Education nationale, j’ai souhaité ouvrir la Résidence des Préfets de Gironde. Je vous souhaite à toutes et tous de très belles visites patrimoniales. -

Congrès 2020 « Vauban En Aunis & Saintonge

CONGRÈS 2020 « VAUBAN EN AUNIS & SAINTONGE » Programme du XXXIIIème Congrès Lundi 8, Mardi 9, Mercredi 10 & Jeudi 11 Juin 2020 et les options du Samedi 13 et Dimanche 14 Juin CARTE DES SITES VAUBAN DU CONGRÈS 2020 Extrait de la carte IGN « La France de Vauban » n°923 2 PROGRAMME PRÉVISIONNEL DIMANCHE 7 JUIN 17h00 : Accueil des participants au Magasin aux Vivres Dîner : Rotisserie Vivre(s) Film : Les Demoiselles de Rochefort, Salle Magasin aux Vivres LUNDI 8 JUIN LUNDI 8 Matin 08h30 : Rochefort 1 / Visite sur Rochefort (en cours) 10h45 : Départ pour Fouras / Visite de Fort Enet LUNDI 8 Déjeuner 14h00 : Pique-Nique dans la Redoute de l'Aiguille à Fouras LUNDI 8 Après-Midi 15h30 : Rochefort 2 / A&R sur la Nacelle du Pont Transbordeur (6mn) 16h00 : Rochefort 3 / Visite de l'Hôtel de la Marine /Actuel siège du Commandement national des écoles de la Gendarmerie Nationale Retour au Magasin aux Vivres Dîner : Rotisserie Vivre(s) + AG annuelle MARDI 9 JUIN MARDI 9 Matin 08h30 : Rochefort / Colloque Lieu : Salle au sein du Magasin aux Vivres ou autre dans Rochefort MARDI 9 Déjeuner Rochefort / Rotisserie Vivre(s) 14h00 : Départ pour Fort Louvois (Bourcefranc) MARDI 9 Après-Midi puis visite de la Citadelle de Château d'Oléron (île d'Oléron) et fin de la journée par la visite de la Citadelle de Brouage Retour au Magasin aux Vivres Dîner de Gala : Rotisserie Vivre(s) 3 PROGRAMME PRÉVISIONNEL MERCREDI 10 JUIN MERCREDI 10 Matin 08h30 : Départ pour l'embarcadère devant la Corderie Royale 09h00 : Descente de la Charente sur la "Fée des îles" Corderie Royale > Hermione > Arsenal > Pont Transbordeur > Fort Lupin > Fontaine Saint-Nazaire > île Madame > Fort Enet > Fort Boyard > île d'Aix 11h00 : Arrivée à l'île d'Aix île d'Aix 1 / Fort de la Rade : parcours pédestre sur les glacis du fort : le phare et le sémaphore, … MERCREDI 10 Déjeuner 12h30 : Déjeuner au Restaurant L'Insulaire (ex-Joséphine) île d'Aix 2 / Tout le monde à vélo (un Taxi Minibus est prévu) vers le Fort Liédot MERCREDI 10 Après-Midi (trajet en 15mn), passage devant le Musée Napoléon. -

Passeport Découvertes

PASSEPORT DÉCOUVERTES www.infiniment-charentes.com Le Passeport Découvertes des Charentes Discovery Passport Advantages and smart ideas Les Charentes sont le berceau de tant d’aventures, tant de découvertes, tant d’émotions. Pour profiter pleinement de votre séjour, le Passeport Découvertes des Charentes vous offre tout un monde d’avantages et d’idées futées : picorez selon votre humeur, composez le menu du week-end, l’excursion qui fera de la journée une fête, le programme vacances qui passionnera toute la famille. Charentes offer a vast range of adventures, discoveries and emotions. Passport designed to simplify your holiday. A whole world of advantages and smart ideas at your fingertips: pick and choose to suit your mood, plan your ideal weekend or excursion for a day of celebration or a holiday programme that the whole family will love. © A. Stapf Légendes Keys Suivez Léo ! Visites bon plan ! Follow Léo ! Good deals ! Les idées de sites adaptés aux enfants Pour profiter pleinement de vos vacances de 3 à 12 ans ne manquent pas (ateliers, à deux ou en famille et maîtriser votre livret jeux, signalétique enfant, énigmes…). budget, repérez vite la petite tirelire ! Pour leur permettre de découvrir tout Ce précieux Passeport découvertes vous en s’amusant les secrets des Charentes, permettra alors de bénéficier d’avantages repérez au fil des pages notre petite exclusifs. mascotte ! Elle vous indique les sites de visite et de loisirs pour les enfants. Enjoy your romantic break or family holiday to the full without blowing your budget : keep an eye out There are plenty of attractions that cater to children for the little piggy bank, and use your Passeport aged 3-12 (through workshops, activity books, découvertes to receive exclusif benefict. -

Classes De Découvertes Primaires-Collèges-Lycées 2018/2019

Classes de découvertes primaires-collèges-lycées 2018/2019 88-01 CDD 2018-2019.indd 3 17/04/2018 16:53 2 La Ligue de l’enseignement, votre partenaire pour vos classes de découvertes Chères enseignantes, chers enseignants, Depuis 65 ans, la Ligue de l’enseignement encourage l’ouverture de l’école sur le monde extérieur en organisant des classes transplantées à la mer, à la campagne, à la montagne, en ville et à l’étranger. Reconnue comme mouvement complémentaire de l’école par le ministère de l’Éducation nationale, la Ligue de l’enseignement s’inscrit au plus près de votre programme afin de remplir son rôle éducatif et d’être ainsi le premier partenaire des équipes enseignantes. Cet engagement à vos côtés nous a permis de construire ensemble de nombreux projets et de partager des moments uniques avec vos élèves. Ceux qui ont eu la chance d’expérimenter l’école ailleurs témoignent toujours de l’intérêt d’une classe de découvertes. C’est une belle aventure que chacun devrait connaître au moins une fois dans son parcours scolaire. Nous espérons que parmi la centaine de destinations que nous avons sélectionnées, en France et en Europe, vous trouverez le séjour qui vous donne envie de réaliser et vivre votre classe de découvertes... À très bientôt, La Ligue de l’enseignement 3 Nos garanties pour votre classe La Ligue de l’enseignement met son expérience et son savoir-faire à votre service pour l’élaboration de votre projet. Nos conseillers à votre écoute Ils vous apporteront aide et conseils lors de l’élaboration de votre séjour en lien avec votre projet d’école et votre projet de classe. -

Fort Louvois - Janvier 2019

Marennes - Oléron Charente-Maritime Dossier de presse 2019 Contact presse : Sixtine Neyrand + 33 (0)5 46 85 23 22 [email protected] Crédit photo : Laurent Pétillon, Thierry Richard, Kivog Events. Malvina Millerand Crédit dessin Père Voilou : Créa Décor - © Fort Louvois - Janvier 2019. Edito ortification maritime édifiée à la fin du 17ème siècle par Vauban, le Fort Louvois est un site Fde visite incontournable du pays Marennes-Oléron. On le surnomme aujourd’hui « le petit frère du Fort Boyard » ! Construit sur un rocher immergé à marée haute, le fort est relié au continent par une chaussée pavée de 400 mètres, accessible à marée basse. La construction est ordonnée en 1690 par Louvois, ministre de la Guerre de Louis XIV, dans le cadre d’un vaste programme de fortification mis en place dès 1670 pour la défense de l’arsenal de Rochefort. Les fondations sont posées en 1691 et le gros oeuvre est achevé en 1694. Son plan en forme de fer à cheval est caractéristique du fort du Chapus. Le Fort Louvois, classé Monument Historique, est ouvert à la visite du 6 avril au 3 novembre. Il accueille près de 27 000 visiteurs par an. Sommaire Situation 4 Accessibilité 4 Historique 5 Plan du fort 8 Visite du site 9 Intrigue au Fort Louvois 10 Jeux pour tous 11-13 Evénements 14-22 Location 21 On en parle sur la toile 22 Informations pratiques 23 3 Situation La Rochelle Le fort se situe en Charente-Maritime à Ile d’Oléron Rochefort Bourcefranc-le-Chapus, petite ville ostréicole Fort Fort Louvois de 3500 habitants. -

Vauban and the French Military Under Louis XIV ALSO by JEAN-DENIS G.G

Vauban and the French Military Under Louis XIV ALSO BY JEAN-DENIS G.G. LEPAGE AND FROM MCFARLAND Aircraft of the Luftwaffe, 1935–1945: An Illustrated Guide (2009) French Fortifications, 1715–1815: An Illustrated History (2009) Hitler Youth, 1922–1945: An Illustrated History (2009) The French Foreign Legion: An Illustrated History (2008) German Military Vehicles of World War II: An Illustrated Guide to Cars, Trucks, Half-Tracks, Motorcycles, Amphibious Vehicles and Others (2007) The Fortifications of Paris: An Illustrated History (2006) Medieval Armies and Weapons in Western Europe: An Illustrated History (2005) Castles and Fortified Cities of Medieval Europe: An Illustrated History (2002) Vauban and the French Military Under Louis XIV An Illustrated History of Fortifications and Strategies JEAN-DENIS G. G. LEPAGE McFarland & Company, Inc., Publishers Jefferson, North Carolina, and London Acknowledgments: I would like to express my gratitude for the friendly and helpful collaboration of Jeannette à Stuling, Anne Chauvel, Eltjo Jakobus De Lang and Ben Marcato, Nicole and Robert Fresse, Jan van Groningen à Stuling, Wim Wiese, Michèle Clermont, Véronique Janty, Christiane “Kiki” and Ludovic Morandeau, and Jean-Pierre Rorive. —Jean-Denis Gilbert Georges Lepage, Groningen, Fall 2009 LIBRARY OF CONGRESS CATALOGUING-IN-PUBLICATION DATA Lepage, Jean-Denis. Vauban and the French military under Louis XIV : an illustrated history of fortifications and strategies / Jean-Denis G.G. Lepage. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-7864-4401-4 softcover : 50# alkaline paper 1. Vauban, Sébastien Le Prestre de, 1633–1707. 2. Vauban, Sébastien Le Prestre de, 1633–1707—Influence. 3. Marshalls—France—Biography. 4. -

Poitou- Charentes, À Partir Des Informations Communiquées Par Les Propriétaires Ou Animateurs Des Sites Ouverts, Arrêtées À La Date Du 7 Juillet 2012

Le ministère de la Culture et de la Communication présente POITOU- CHARENTES LES GRAPHIQUANTS www.journeesdupatrimoine.culture.fr | #jep2012 Éditorial . Éditorial . Il est des événements qui deviennent des rituels, des rendez-vous que l’on retrouve chaque année avec le même plaisir. Depuis leur création en 1984, les Journées européennes du patrimoine puisent leur modernité dans le partage continu et convivial, avec les Français comme avec les visiteurs étrangers, de la plus grande des richesses : notre patrimoine. C’est une chance de détenir un patrimoine d’une rare diversité, fruit de la transmission d’un héritage collectif à la valeur inestima- ble. Cette chance, nous en sommes les témoins et les acteurs en nous déplaçant par millions, chaque année, à la découverte de sites prestigieux ou méconnus, tous uniques par leur beauté et leur histoire. Du vestige archéologique au château de la Renaissance, de la cité médiévale à l’atelier artisanal, de l’usine à l’église, la conservation et la valorisation de ces tré- sors ne sont possibles qu’en raison des responsabilités assumées et des efforts consentis par tous : le travail, l’expertise et le dynamisme des services déconcen- trés du ministère de la Culture et de la Communication, des collectivités territoriales, des propriétaires de sites et des associations patrimoniales contribuent à dessiner pour vous les chemins du patrimoine. Je veux également rendre hommage aux partenaires publics et privés de ces Journées et les remercier chaleureusement pour leur indispensable soutien. Le thème choisi pour les 29e Journées européennes du patrimoine 2012 est destiné à réveiller l’insatiable curiosité qui nous anime.