Brumal A2017v5n2p153.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Silent Hill Revelation 3D. Una Piramide Di Dolore a Ritmo Serrato Pubblicato Su Gothicnetwork.Org (

Silent Hill Revelation 3D. Una piramide di dolore a ritmo serrato Pubblicato su gothicNetwork.org (http://www.gothicnetwork.org) Silent Hill Revelation 3D. Una piramide di dolore a ritmo serrato Articolo di: Livia Bidoli [1] Sequel del primo Silent Hill diretto da Christophe Gans (Necronomicon, Patto dei lupi, Crying Freeman), questa pellicola in 3D diretta da Michael J. Bassett (Solomon Kane), e tutta ripresa dal terzo episodio del videogioco omonimo, torna con due dei protagonisti principali: Sean Bean nella parte del padre di Sharon, ovvero Christopher Da Silva qui noto come Harry Mason, e Rhada Mitchell in quelle della madre della ragazzina, Rose Da Silva. La prima attrice è invece la bravissima Adelaide Clemens che, anche in questo caso, è incaricata della doppia parte: la “buona” Heather Mason (nel primo episodio Sharon Da Silva) e Alessa Gillespie, il demone che infesta Silent Hill stavolta in 3D. La cortina fumogena di Silent Hill, come la madre di Alessa ricoperta di cenere, Dahlia Gillespie interpretata da Deborah Kara Unger, la stessa attrice che accoglie la madre di Sharon nel primo film, ci sono entrambe e la maledizione di questa collina ricoperta di odio, ricordi malsani, esseri orrendi e sfigurati, altrettanto. Pyramid Head, la Testa di Piramide (Rossa – Red Pyramid Head nel primo film), sbuca nell'Brookhaven Asylum (and Hospital), il manicomio dove il nonno di Vincent è rinchiuso dalla Setta (o Ordine) di Valtiel di cui ora è a capo la figlia, Claudia Wolf. Pyramid Head è una delle creature che, oltre a comparire come fil rouge in tutti i videogiochi della serie di Silent Hill a firma Konami, è tra i più impressi nella mente di chi ha giocato oppure ha visto il primo Silent Hill. -

Silent Hill Le Moteur De La Terreur

Bernard Perron SILENT HILL le moteur de la terreur Traduit de l’anglais (Canada) par Claire Reach L>P / QUESTIONS THÉORIQUES L’auteur emploie le titre Silent Hill pour désigner l’ensemble de la série. À la mémoire de Shantal Robert, Silent Hill (sans italiques) désigne la ville éponyme. lumière dans l’obscurité Et pour chaque jeu en particulier, les abréviations suivantes : SH1 Silent Hill (PS1), Konami/Konami (1999). SH2 Silent Hill 2 (PS2/PC), Konami/Konami (2001). SH3 Silent Hill 3 (PS2/PC), Konami/Konami (2003). SH4 Silent Hill 4: The Room (PS2/Xbox/PC), Konami/Konami (2004). SH: 0rigins Silent Hill: 0rigins (PSP/PS2), Konami/Konami (2007). SH: Homecoming Silent Hill: Homecoming (PS3/Xbox 360/PC), Double Helix Games/ Konami (2008). SH: Shattered Memories Silent Hill: Shattered Memories (Wii/PS2/PSP), Climax Studios/Konami (2009). SH: Downpour Silent Hill: Downpour (PS3/ Xbox 360), Vatra Games/Konami (2012). INTRODUCTION Le chemin est le but. Proverbe bouddhiste theravada Toute discussion sur Silent Hill débute immanquable- ment par une comparaison avec Resident Evil. Cette série de jeux sur console très populaire de Capcom (1996) ayant été lancée avant le Silent Hill (SH1) (1999) de Konami, elle était et demeure à ce jour la référence obligée. Toutefois, comme le soulignait l’Official U.S. PlayStation Magazine en couver- ture de son numéro de mars 1999, SH1 était « plus qu’un simple clone de Resident Evil 1 ». On a d’abord remarqué les progrès techniques et esthétiques. Les arrière-plans réa listes et pré calculés en 2D de Raccoon City cédaient la place aux environnements en 3D et en temps réel de Silent Hill. -

Intersomatic Awareness in Game Design

The London School of Economics and Political Science Intersomatic Awareness in Game Design Siobhán Thomas A thesis submitted to the Department of Management of the London School of Economics for the degree of Doctor of Philosophy. London, June 2015 1 Declaration I certify that the thesis I have presented for examination for the PhD degree of the London School of Economics and Political Science is solely my own work. The copyright of this thesis rests with the author. Quotation from it is permitted, provided that full acknowledgement is made. This thesis may not be reproduced without my prior written consent. I warrant that this authorisation does not, to the best of my belief, infringe the rights of any third party. I declare that my thesis consists of 66,515 words. 2 Abstract The aim of this qualitative research study was to develop an understanding of the lived experiences of game designers from the particular vantage point of intersomatic awareness. Intersomatic awareness is an interbodily awareness based on the premise that the body of another is always understood through the body of the self. While the term intersomatics is related to intersubjectivity, intercoordination, and intercorporeality it has a specific focus on somatic relationships between lived bodies. This research examined game designers’ body-oriented design practices, finding that within design work the body is a ground of experiential knowledge which is largely untapped. To access this knowledge a hermeneutic methodology was employed. The thesis presents a functional model of intersomatic awareness comprised of four dimensions: sensory ordering, sensory intensification, somatic imprinting, and somatic marking. -

Immersion and Worldbuilding in Videogames

Immersion and Worldbuilding in Videogames Omeragić, Edin Master's thesis / Diplomski rad 2019 Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Humanities and Social Sciences / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:664766 Rights / Prava: In copyright Download date / Datum preuzimanja: 2021-10-01 Repository / Repozitorij: FFOS-repository - Repository of the Faculty of Humanities and Social Sciences Osijek Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Filozofski fakultet Osijek Studij: Dvopredmetni sveučilišni diplomski studij engleskog jezika i književnosti – prevoditeljski smjer i hrvatskog jezika i književnosti – nastavnički smjer Edin Omeragić Uranjanje u virtualne svjetove i stvaranje svjetova u video igrama Diplomski rad Mentor: doc. dr. sc. Ljubica Matek Osijek, 2019. Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Filozofski fakultet Osijek Odsjek za engleski jezik i književnost Studij: Dvopredmetni sveučilišni diplomski studij engleskog jezika i književnosti – prevoditeljski smjer i hrvatskog jezika i književnosti – nastavnički smjer Edin Omeragić Uranjanje u virtualne svjetove i stvaranje svjetova u video igrama Diplomski rad Znanstveno područje: humanističke znanosti Znanstveno polje: filologija Znanstvena grana: anglistika Mentor: doc. dr. sc. Ljubica Matek Osijek, 2019. University of J.J. Strossmayer in Osijek Faculty of Humanities and Social Sciences Study Programme: -

A Chronicle of Map Interfaces in Games

Maps, Navigation and Transportation: Find a way DIS ’20, July 6–10, 2020, Eindhoven, Netherlands Paper to Pixels: A Chronicle of Map Interfaces in Games Z O. Toups,1,3 Nicolas LaLone,4 Katta Spiel,5 Bill Hamilton2,3 1Play & Interactive Experiences for Learning Lab / 2Participatory Live Experiences Laboratory 3Computer Science Department, New Mexico State University, Las Cruces, NM, USA 4Bridge Lab, Department of Information Systems and Quantitative Analysis, College of Information Science and Technology, University of Nebraska at Omaha, Omaha, NE, USA 5e-Media Research Lab, KU Leuven, BE & Centre for Teacher Education, University of Vienna, AT [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] ABSTRACT More than physical navigation, maps navigate the complex Game map interfaces provide an alternative perspective on and dynamic world of human culture. Maps on news media the worlds players inhabit. Compared to navigation applica- show political and socio-economic divides. Maps can show us tions popular in day-to-day life, game maps have different where people like ice cream over frozen yogurt or can be used affordances to match players’ situated goals. To contextualize by sports commentators showing us where specific athletes and understand these differences and how they developed, we have placed a ball or puck over time. present a historical chronicle of game map interfaces. Starting Despite that ubiquity, maps in and of themselves are generally from how games came to involve maps, we trace how maps static, a relic of the paper to which they owe their creation. are first separate from the game, becoming more and more There is so much more that maps can provide users given the integrated into play until converging in smartphone-style inter- growing ubiquity of computation and the increasing digital faces. -

Towards Accessibility of Games: Mechanical Experience, Competence Profiles and Jutsus

Towards Accessibility of Games: Mechanical Experience, Competence Profiles and Jutsus. Abstract Accessibility of games is a multi-faceted problem, one of which is providing mechanically achievable gameplay to players. Previous work focused on adapting games to the individual through either dynamic difficulty adjustment or providing difficulty modes; thus focusing on their failure to meet a designed task. Instead, we look at it as a design issue; designers need to analyse the challenges they craft to understand why gameplay may be inaccessible to certain audiences. The issue is difficult to even discuss properly, whether by designers, academics or critics, as there is currently no comprehensive framework for that. That is our first contribution. We also propose challenge jutsus – structured representations of challenge descriptions (via competency profiles) and player models. This is a first step towards accessibility issues by better understanding the mechanical profile of various game challenges and what is the source of difficulty for different demographics of players. 1.0 Introduction Different Types of Experience When discussing, critiquing, and designing games, we are often concerned with the “player experience” – but what this means is unsettled as games are meant to be consumed and enjoyed in various ways. Players can experience games mechanically (through gameplay actions), aesthetically (through the visual and audio design), emotionally (through the narrative and characters), socially (through the communities of players), and culturally (through a combination of cultural interpretations and interactions). Each aspect corresponds to different ways that the player engages with the game. We can map the different forms of experience to the Eight Types of Fun (Hunicke, LeBlanc, & Zubek, 2004) (Table 1). -

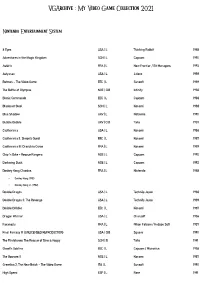

Vgarchive : My Video Game Collection 2021

VGArchive : My Video Game Collection 2021 Nintendo Entertainment System 8 Eyes USA | L Thinking Rabbit 1988 Adventures in the Magic Kingdom SCN | L Capcom 1990 Astérix FRA | L New Frontier / Bit Managers 1993 Astyanax USA | L Jaleco 1989 Batman – The Video Game EEC | L Sunsoft 1989 The Battle of Olympus NOE | CiB Infinity 1988 Bionic Commando EEC | L Capcom 1988 Blades of Steel SCN | L Konami 1988 Blue Shadow UKV | L Natsume 1990 Bubble Bobble UKV | CiB Taito 1987 Castlevania USA | L Konami 1986 Castlevania II: Simon's Quest EEC | L Konami 1987 Castlevania III: Dracula's Curse FRA | L Konami 1989 Chip 'n Dale – Rescue Rangers NOE | L Capcom 1990 Darkwing Duck NOE | L Capcom 1992 Donkey Kong Classics FRA | L Nintendo 1988 • Donkey Kong (1981) • Donkey Kong Jr. (1982) Double Dragon USA | L Technōs Japan 1988 Double Dragon II: The Revenge USA | L Technōs Japan 1989 Double Dribble EEC | L Konami 1987 Dragon Warrior USA | L Chunsoft 1986 Faxanadu FRA | L Nihon Falcom / Hudson Soft 1987 Final Fantasy III (UNLICENSED REPRODUCTION) USA | CiB Square 1990 The Flintstones: The Rescue of Dino & Hoppy SCN | B Taito 1991 Ghost'n Goblins EEC | L Capcom / Micronics 1986 The Goonies II NOE | L Konami 1987 Gremlins 2: The New Batch – The Video Game ITA | L Sunsoft 1990 High Speed ESP | L Rare 1991 IronSword – Wizards & Warriors II USA | L Zippo Games 1989 Ivan ”Ironman” Stewart's Super Off Road EEC | L Leland / Rare 1990 Journey to Silius EEC | L Sunsoft / Tokai Engineering 1990 Kings of the Beach USA | L EA / Konami 1990 Kirby's Adventure USA | L HAL Laboratory 1993 The Legend of Zelda FRA | L Nintendo 1986 Little Nemo – The Dream Master SCN | L Capcom 1990 Mike Tyson's Punch-Out!! EEC | L Nintendo 1987 Mission: Impossible USA | L Konami 1990 Monster in My Pocket NOE | L Team Murata Keikaku 1992 Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos USA | L Tecmo 1990 Rescue: The Embassy Mission EEC | L Infogrames Europe / Kemco 1989 Rygar EEC | L Tecmo 1987 Shadow Warriors FRA | L Tecmo 1988 The Simpsons: Bart vs. -

Understanding the Player-Game Relationship Through Challenges and Cognitive & Motor Abilities

Understanding the Player-Game Relationship through Challenges and Cognitive & Motor Abilities. Jacques Carette Sasha Soraine McMaster University McMaster University Hamilton, Ontario, Canada Hamilton, Ontario, Canada [email protected] [email protected] ABSTRACT to better tailor the gameplay to the abilities of the player. Our We explore the relationship between a player’s cognitive and short-term goals for exploring this relationships are to: motor abilities, and the abilities necessary for completing spe- 1. explore novel motor experiences in games, and cific challenges. Existing engineering-focused work does not treat the player on the same footing as the game. We view 2. have a method to formally discuss and categorize game- (the mechanical part of) games as a system of systems com- play. posed of the game mechanics (including challenges), and the player via their cognitive and motor abilities. In particular, we would like to create new challenges based on under-exploited abilities. In particular, we incorporate a player model in the definition of what makes challenges the same. This allows us to define Our aim is to systematically describe the (mechanical) player- a typology of challenges and of abilities specific to games. game relationship; however, such a discussion of design Our motivation is to better understand the relation of abili- choices requires a lot of space — similar work required over ties to the mechanical parts of players’ game experiences, and 300 pages to communicate their ideas [59]. Thus we present thence to better craft them. For space reasons, we focus on a a representative part of our work. At a high level, we will subset of challenges and abilities. -

Ukie Review 2020.Pdf

annual review 2020 Bunnylord 2 | Annual Review 2020 BOARD MEMBERS STUART DINSEY MILES JACOBSON NINA COLLINS 04 Ukie Chair Studio Director Partnership & Production Manager Chair’s Report Chairman, Curve Digital Sports Interactive Auroch Digital 06 CEO’s Report DAVE GOULD VERONIQUE LALLIER THOMAS HEGARTY Ukie Vice Chair, Snr Director of European Managing Director Production and Finance Director 08 Sales UK & Export, Take 2 Interactive Hi-Rez Studios Roll7 Policy and Public Affairs Update LIZ FITZGERALD PHIL MANSELL SAMANTHA EBELTHITE 10 Communications Ukie Treasurer CEO UK Country Manager CONTENTS Director of Finance and Operations JAGEX Electronic Arts Sony Entertainment UK 12 Insight and Innovation DR JO TWIST OBE ANDY PAYNE OBE MARK COX 16 CEO CEO European Director of Brand Membership and Commercial Ukie Bossa Studios Riot Games 18 Games London and London Games Festival IAN LIVINGSTONE CBE KIRSTY RIGDEN PAUL METCALFE Director Development Director eCommerce Director 20 Fusebox Games FuturLab Nintendo #RaiseTheGame 23 SIMON BARRATT JAMES BUTCHER SEAN BRENNAN Digital Schoohouse Director Xbox UK and Ireland European Managing Director Fusebox Games Category Director, Microsoft ZeniMax Bethesda 24 Students and Video Game Ambassadors KATHERINE BIDWELL HELEN BURNILL DEBBIE BESTWICK MBE Co-Founder Founder CEO 26 State of Play Games EMP Interactive Team17 Ukie Epsorts 28 ANDY DAVIS RICHARD BALL GISELLE STEWART Ukie IP Protection services Commercial Director VP, Business and Legal Affairs Director, UK Corporate Affairs Capcom Europe Warner Bros Ubisoft 30 Member Working Groups DES GAYLE ANGELA DICKSON 32 Founder and Producer GM, UK and Ireland Ukie Staff Altered Gene Activision Blizzard OUR INITIATIVES Front cover design by Roll 7 4 | Annual Review 2020 Annual Review 2020 | 5 as a result of additional spending on the Get Smart About PLAY consumer education campaign and the appointment of a specialist public affairs agency. -

Silent Hill" Franchise

This document is downloaded from DR‑NTU (https://dr.ntu.edu.sg) Nanyang Technological University, Singapore. A world of hurt : representations of suffering in the "Silent Hill" franchise Ong, Sher Li 2018 Ong, S. L. (2018). A world of hurt : representations of suffering in the "Silent Hill" franchise. Master's thesis, Nanyang Technological University, Singapore. http://hdl.handle.net/10356/73370 https://doi.org/10.32657/10356/73370 Downloaded on 26 Sep 2021 10:01:46 SGT Ong 1 A WORLD OF HURT: Representations of Suffering in the Silent Hill Franchise A WORLD OF HURT: Representations of Suffering in the Silent Hill Franchise Ong Sher Li ONG SHER LI SCHOOL OF HUMANITIES 2018 2018 Ong 2 A WORLD OF HURT: Representations of Suffering in the Silent Hill Franchise Ong Sher Li School of Humanities A thesis submitted to Nanyang Technological University in partial fulfilment of the requirement for the degree of Master of Arts. 2018 Ong 3 ACKNOWLEDGEMENTS To those who suffered alongside me and helped me suffer through this thesis, I will never be able to thank you enough. [Abundance of gratitude goes here.] As ever undeserving of your kindness, Sher Li Ong 4 TABLE OF CONTENTS Acknowledgements………………………………………………………………………….3 Table of Contents…………………………………………………………………………...4 Summary…………………………………………………………………………………….5 1) “Sweet! Huge Exit Wounds!”………………………………………………….………..6 2) Fear/Blood/Flesh…………………………………………………………………………22 3) Mutilated Bodies in a Mutilated World………………………………………………...39 4) Earning Your Happy Ending……………………………………………………………59 5) Self-Imposed Suffering…………………………………………………………………..76 6) Conclusion………………………………………………………………………………..92 Works Cited………………………………………………………………………………....95 Ong 5 SUMMARY The conversation surrounding violence in video games has always focused on the morality of violence in video games. -

KONAMI Born from Fun.® the BIG BREAKTHROUGH

KONAMI Born from fun.® THE BIG BREAKTHROUGH This sleek, streamlined package is brimming with innovation. We left no detail to chance, from operator flexibility to proven content to player comfort, inventing a cabinet that does it all, beautifully. ELEGANCE TAKES SHAPE The base has a go-anywhere standard footprint. But the rest is a study in gorgeous contrasts. The frame is slim, with subtle finishes that create a shimmering atmosphere. The lighted, built-in base descends to the simple sloped footrest. But, because we know you love choices, it can be placed on your existing base. In all, it is a sum of graceful parts coming together for attention- grabbing effect. Atmospheric, multi color lighting effects iSYI\KR s i Relaxed slant-top Sloped footrest 5 A SIGHT TO BEHOLD Every title gets the cinematic treatment in 4K Ultra High-definition (UHD), spanning a 49-inch, J-curve portrait screen for optimal player viewing. The interactive button deck is generously sized and custom-engineered for player comfort. HAVE A SEAT AND PLAY A WHILE Comfort is in the details. Drink holders and handbag hooks keep the important things close. And chargers, both USB and wireless pad, ensure compatibility. With generous space to spread out, this one’s designed to attract players and keep them playing. 8 AMAZING IS ON DISPLAY OPTIONS ARE A BEAUTIFUL THING This is your launchpad for a rich library of 4K UHD Konami game content, designed to maximize moment-by-moment excitement and anticipation. From the suspense of our iconic Silent Hill®video game franchise to the proven performance of All Aboard™, a compelling mix of debut launch titles gives you a lot to consider—especially when we add popular play mechanics like Strike Zone™, Stay & Spin™, Bonus Cache™, and more. -

Production Notes

Samuel Hadida Presents A Silent Hill 2 DCP/Davis Films Production Adelaide Clemens, Kit Harington, Deborah Kara Unger, Martin Donovan, Malcolm McDowell, Carrie-Anne Moss and Sean Bean Directed and Written by Michael J Bassett An Open Road release Facebook: http://www.Facebook.com/SilentHillRevelation Twitter: http://www.Twitter.com/SilentHillMovie Youtube: http://Youtube.com/OpenRoadFilms Website URL: http://www.SilentHill3D.com Lionsgate International Publicity Contacts Jill Jones 310-309-8435 [email protected] Melissa Martinez 310-309-8436 [email protected] Asmeeta Narayan 310-309-8453 [email protected] DDA PR Contact Alyssa Grinder [email protected] PRODUCTION NOTES For years, Heather Mason and her father Harry have been on the run, one step ahead of dangerous forces she does not understand. Now, on the eve of her 18th birthday, plagued by terrifying nightmares and her father’s disappearance, Heather discovers she is not who she thinks she is. The revelation leads her deep into a demonic world that threatens to trap her in Silent Hill forever. SILENT HILL: REVELATION 3D is based on Konami’s acclaimed survival horror video game franchise, but the film takes us beyond a mere adaptation with a storyline ideal for the big screen. Although it is a sequel to the first film (SILENT HILL, directed by Christophe Gans in 2006), this new installment stands on its own for new audiences. It will not only provoke shivers but will undoubtedly strike a deep personal chord with many viewers, including those familiar with the SILENT HILL world and those just discovering it. Samuel Hadida produced the film as well as the first SILENT HILL film.