Prólogo Institucional

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

TASTE and PRUDENCE in the ART of JUSEPE DE RIBERA by Hannah Joy Friedman a Dissertation Submitted to the Johns Hopkins Universit

TASTE AND PRUDENCE IN THE ART OF JUSEPE DE RIBERA by Hannah Joy Friedman A dissertation submitted to the Johns Hopkins University in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Baltimore, Maryland May, 2016 Copyright Hannah Joy Friedman, 2016 (c) Abstract: Throughout his long career in southern Italy, the Spanish artist Jusepe de Ribera (1591- 1652) showed a vested interest in the shifting practices and expectations that went into looking at pictures. As I argue, the artist’s evident preoccupation with sensory experience is inseparable from his attention to the ways in which people evaluated and spoke about art. Ribera’s depictions of sensory experience, in works such as the circa 1615 Five Senses, the circa 1622 Studies of Features, and the 1637 Isaac Blessing Jacob, approach the subject of the bodily senses in terms of evaluation and questioning, emphasizing the link between sensory experience and prudence. Ribera worked at a time and place when practices of connoisseurship were not, as they are today, a narrow set of preoccupations with attribution and chronology but a wide range of qualitative evaluations, and early sources describe him as a tasteful participant in a spoken connoisseurial culture. In these texts, the usage of the term “taste,” gusto, links the assessment of Ribera’s work to his own capacity to judge the works of other artists. Both taste and prudence were crucial social skills within the courtly culture that composed the upper tier of Ribera’s audience, and his pictures respond to the tensions surrounding sincerity of expression or acceptance of sensory experience in a novel and often satirical vein. -

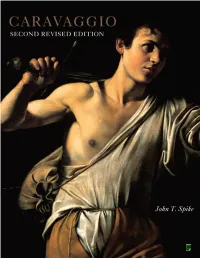

Caravaggio, Second Revised Edition

CARAVAGGIO second revised edition John T. Spike with the assistance of Michèle K. Spike cd-rom catalogue Note to the Reader 2 Abbreviations 3 How to Use this CD-ROM 3 Autograph Works 6 Other Works Attributed 412 Lost Works 452 Bibliography 510 Exhibition Catalogues 607 Copyright Notice 624 abbeville press publishers new york london Note to the Reader This CD-ROM contains searchable catalogues of all of the known paintings of Caravaggio, including attributed and lost works. In the autograph works are included all paintings which on documentary or stylistic evidence appear to be by, or partly by, the hand of Caravaggio. The attributed works include all paintings that have been associated with Caravaggio’s name in critical writings but which, in the opinion of the present writer, cannot be fully accepted as his, and those of uncertain attribution which he has not been able to examine personally. Some works listed here as copies are regarded as autograph by other authorities. Lost works, whose catalogue numbers are preceded by “L,” are paintings whose current whereabouts are unknown which are ascribed to Caravaggio in seventeenth-century documents, inventories, and in other sources. The catalogue of lost works describes a wide variety of material, including paintings considered copies of lost originals. Entries for untraced paintings include the city where they were identified in either a seventeenth-century source or inventory (“Inv.”). Most of the inventories have been published in the Getty Provenance Index, Los Angeles. Provenance, documents and sources, inventories and selective bibliographies are provided for the paintings by, after, and attributed to Caravaggio. -

Dipinti Antichi

DIPINTI ANTICHI Milano, via Olona 2 giovedì 28 Novembre 2013, ore 17.00 73 DIPINTI ANTICHI Milano, via Olona 2 giovedì 28 Novembre 2013, ore 17.00 ESPOSIZIONE DIPARTIMENTI Milano, via Olona, 2 Dipinti antichi Tel. 02 72094708 Casimiro Porro Umberto Savoia Sabato 23 Novembre ore 10.00 – 18.30 [email protected] Domenica 24 Novembre ore 10.00 – 18.30 Lunedì 25 Novembre ore 10.00 – 18.30 Martedì 26 Novembre ore 10.00 – 18.30 Dipinti del XIX secolo Mercoledì 27 Novembre ore 10.00 – 18.30 Umberto Savoia Giovedì 28 Novembre ore 10.00 – 13.00 [email protected] ASTA Arte Moderna e Contemporanea Milano, via Olona, 2 Kimiko Bossi Porro Giovedì 28 Novembre 2013 ore 17.00 [email protected] Per informazioni Arredi e Arti Decorative Porro & C. [email protected] Piazza Sant’Ambrogio, 10 - 20123 Milano Tel. 02 72094708 - Fax 02 862440 [email protected] Gioielli e Preziosi www.porroartconsulting.it Giovanni Bossi Responsabile delle Aste SEDE Kimiko Bossi Porro 20123 - Milano [email protected] Piazza Sant’Ambrogio, 10 Tel. 02 72094708 Per informazioni Fax 02 862440 Porro & C. [email protected] www.porroartconsulting.it Piazza Sant’Ambrogio, 10 - 20123 Milano Tel. 02 72094708 - Fax 02 862440 AMMINISTRAZIONE [email protected] [email protected] www.porroartconsulting.it KIMIKO BOSSI PORRO UMBERTO SAVOIA Responsabile Responsabile Arte moderna e Dipinti antichi contemporanea Dipinti del XIX secolo [email protected] [email protected] -

Still Life with Fruit on a Stone Ledge

CARAVAGGIO Still Life with Fruit on a Stone Ledge AARON H. DE GROFT, PH.D., EDITOR PAPERS OF THE MUSCARELLE MUSEUM OF ART VOL. I From the Symposium held at the Muscarelle Museum of Art at The College of William & Mary November 9 - 10, 2006 Caravaggio: Still Life with Fruit on a Stone Ledge, Papers of the Muscarelle Museum of Art, Vol. 1, The College of William & Mary, Williamsburg, Virginia. © 2010, Muscarelle Museum of Art The College of William & Mary All rights reserved. Produced by the Muscarelle Museum of Art Printed in the USA by Taylored Printing Co., Yorktown, Virginia Production & Design by Amy K. Gorman MUSEUM STAFF Aaron H. De Groft, Ph.D., Director Elana Carpinone, Registrar’s Fellow Christina Carroll, Manager of Institutional Advancement Caravaggio: Still Life with Fruit on a Stone Ledge, Papers of the Kevin Gilliam, Exhibitions/Operations Manager Amy K. Gorman, Ph.D., Curator of Education & New Media Symposium held at the Muscarelle Museum of Art at The College Cindy Lucas, Assistant to the Director of William & Mary. Vol. 1. / edited by Rusty A. Meadows, Assistant to Development & Education Aaron H. De Groft, Ph.D. Ursula McLaughlin-Miller, Special Projects Administrator Melissa Parris, Registrar Elayne Russell, Education Specialist p. 160 : 98 ills. ; 27.8 cm. Bronwen Watts, Membership Manager Includes bibliographical references. BOARD OF DIRECTORS Contents: Introduction / Aaron H. De Groft—Caravaggio and the Theresa Thompson, W&M ‘67 - Chair Connie Desaulniers, W&M ‘75 - Secretary Origins of Roman Still Life Painting /John T. Spike—The Final William B. Bales Insult: Caravaggio, Baglione, and Still Life on a Stone Ledge / John Anne H. -

TEFAF Art Market Report 2015

TEFAF Art Market Report 2015 Prepared by Dr. Clare McAndrew TEFAF ART MARKET REPORT 2015 The Global Art Market, with a focus on the US and China Prepared by Dr Clare McAndrew Arts Economics TABLE OF CONTENTS Foreword 9 3.5 Ultra-High Net Worth Individuals 130 3.6 HNWIs and their Allocation to Art and Antiques 134 Acknowledgements 11 3.7 Average Incomes and the Art Market 137 SUMMARY OF KEY FINDINGS 13 3.8 Art Buyers 145 3.9 Conclusions 149 CHAPTER 1 The Global Art Market in 2014 19 Key Findings 21 CHAPTER 4 Art Fairs 153 1.1 Art Market Overview 22 Key Findings 155 1.2 The Distribution of the Global Art and 4.1 The Emergence of Art Fairs 156 Antiques Market 24 4.2 The Regional Distribution of Art Fairs 158 1.3 Auction Sales 26 4.3 Art Fair Visitors 159 1.4 Fine Art Auction Prices 32 4.4 Exhibitor Numbers 162 COLOPHON 1.5 Dealer Sales 41 4.5 Art Fair Sales 166 1.6 The Cross-Border Trade in Art 49 CHAPTER 5 Online Sales 173 Publisher CHAPTER 2 Sectors 65 Key Findings 175 The European Fine Art Foundation (TEFAF) Key Findings 67 5.1 Introduction and Context 176 Broekwal 64, 5268 HD Helvoirt 2.1 Fine Art Sectors 68 5.2 The Development of the Online Art Market 177 The Netherlands T +31 411 64 50 90 2.2 Post War and Contemporary Art 70 5.3 The Structure of the Online Art Market 183 F +31 411 64 50 91 2.3 Modern Art 78 5.4 Website Trafc and Global Reach 194 E [email protected] 2.4 Impressionist and Post-Impressionist 86 5.5 E-Commerce in China 204 I www.tefaf.com 2.5 Old Masters 92 5.6 Conclusions and Outlook 206 2.6 Decorative Art Sectors 101 Design & Production 2.7 20th and 21st Century Design 101 Ideebv, Maastricht, The Netherlands 2.8 Chinese Decorative Art and Antiques 109 CHAPTER 6 Economic Impact www.ideebv.com of the Art Market 213 All rights reserved. -

ANTONIO VANNUGLI – Curriculum Vitae

ANTONIO VANNUGLI – curriculum vitae POSIZIONE ACCADEMICA • Dal 2016: Professore associato di Storia dell'arte moderna (L-ART/02), Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” • Dal 2002 al 2016: Professore associato di Storia dell'arte moderna (L-ART/02), Università per Stranieri di Perugia • Dal 1992 al 2002: Ricercatore di Storia dell'arte moderna (L-ART/02), Università per Stranieri di Perugia • Dal 1996 al 2003: Docente a contratto, Università degli Studi di Perugia • Dal 1989 al 1991: Cultore della materia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ABILITAZIONI • 2018: Abilitazione a Professore di I fascia di Storia dell’arte moderna (L-ART/02) • 2008: Abilitazione a Profesor titular de Universidad in Spagna • 2002: Abilitazione a Professore di II fascia di Storia dell'arte moderna (L-ART/02) FORMAZIONE ACCADEMICA • 1992: Dottorato di ricerca in Storia dell’arte presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Tesi: Jacopino del Conte (1513-1598). Relatore: Prof. Maurizio Calvesi • 1986: Diploma di Specializzazione con lode di Storia dell’arte presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Tesi: La collezione del marchese Giovan Francesco Serra di Cassano. Relatrice: Prof.ssa Bianca Tavassi La Greca • 1981: Laurea con lode in Lettere presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Tesi: Antonio Tempesta pittore e disegnatore (1555-1630). Relatore: Prof. Maurizio Calvesi CAMPI DI SPECIALIZZAZIONE • Mecenatismo e collezionismo, in particolare spagnolo, di arte italiana durante l’età moderna • Pittura italiana, -

THE ORIGIN of STILL LIFE in ITALY Caravaggio and the Master of Hartford Rome, Galleria Borghese 16.XI.2016 - 19.II.2017

THE ORIGIN OF STILL LIFE IN ITALY Caravaggio and the Master of Hartford Rome, Galleria Borghese 16.XI.2016 - 19.II.2017 The Galleria Borghese in Rome presents "The Origin of Still Life in Italy. Caravag- gio and the Master of Hartford, an exhibition aimed at enhancing the museum's ar- tistic heritage. The origins of Italian still life in the context of Rome at the end of the sixteenth century are analysed following the subsequent developments of Cara- vaggesque painting during the first three decades of the seventeenth century. The ex- hibition is curated by art historian and director of the Galleria Borghese Anna Coliva and by art historian and critic David Dotti, specialist in Italian baroque and particu- larly the themes of landscape painting and still life. In recent years, the Galleria Bor- ghese has pursued a program of exhibitions varying in topic and approach, but all centred on the identity and perfect intense historical significance of its building and collections. The Galleria Borghese is not only a location but also the crucial protag- onist and leitmotif of each exhibition. Today's inauguration is a purely philological and historiographic occasion in the course of the Galleria's activities, narrating the origins of a painting genre that only much later would be called "Still Life". In fact seventeenth-century art criticism referred to these paintings as "oggetti di fermo" (still objects) with the precise modern meaning of "motionless models", correspond- ing to the Anglo-Saxon locution still life. The exhibition aims to take stock of the progress of contemporary critical studies, with the specialist essays in the catalogue which examine extremely complex philo- logical issues concerning the origins, autography and affiliation with stylistic groups of artists. -

Colnaghi at Tefaf Maastricht 2017 Including a Recently Discovered and Highly Important Masterpiece by Bartolomeo Cavarozzi (1587-1625)

COLNAGHI AT TEFAF MAASTRICHT 2017 INCLUDING A RECENTLY DISCOVERED AND HIGHLY IMPORTANT MASTERPIECE BY BARTOLOMEO CAVAROZZI (1587-1625) Bartolomeo Cavarozzi (1587-1625) Still Life with Quinces, Apples, Azeroles (Hawthorn Berries), Black Grapes, White Grapes, Figs and Pomegranates Oil on canvas, 87.5 cm x 117.6 cm For Immediate Release – Colnaghi will present a previously unknown masterpiece by Bartolomeo Cavarozzi (1587-1625) at TEFAF Maastricht 2017 (March 10th-19th, stand 306). One of the most important discoveries for decades in the field of Caravaggesque painting, Still Life has not been seen in public for over a century; it has resided in the same family collection since it was acquired at auction at the turn of the 20th century with an erroneous attribution. Further highlights on view at Colnaghi include a recently discovered polychrome sculpture by Pedro de Mena (1628-1688), one of the most celebrated sculptors of the Spanish Golden Age; a previously unpublished Vanitas painting by Andrés de Leito (active Segovia and Madrid, circa 1656-1663); and a rare and important portrait bust by Vincenzo Danti (1530-1576). A Recently Discovered Still Life by Bartolomeo Cavarozzi (1587-1625) Still Life with Quinces, Apples, Azeroles (Hawthorn Berries), Black Grapes, White Grapes, Figs and Pomegranates by Bartolomeo Cavarozzi (1587-1625) is a remarkable discovery of the Caravaggesque genre and an exciting addition to the category of exceptional 17th-century still life painting. The picture is presented at Colnaghi in collaboration with Lullo•Pampoulides and Benappi Fine Art; the three galleries have come together to pool their knowledge and expertise for the research, publication and presentation of this exceptional artwork. -

Curriculum Vitae ANTONIO VANNUGLI Education Ph.D. 1992

curriculum vitae ANTONIO VANNUGLI Education Ph.D. 1992 La Sapienza University, Rome, Italy Dissertation: Jacopino del Conte (1513-1598) (advisor Maurizio Calvesi) M.A. 1986 La Sapienza University, Rome, Italy (cum laude) Thesis: La Collezione del Marchese Giovan Francesco Serra di Cassano (advisor Bianca Tavassi La Greca) B.A. 1981 La Sapienza University, Rome, Italy (cum laude) Thesis: Antonio Tempesta Pittore e Disegnatore (1555-1630) (advisor Maurizio Calvesi) Teaching Experience 2002-Present: Associate Professor, University for Foreigners, Perugia, Italy 1996-2003: Adjunct Professor, University of Perugia, Italy 1992-2002: Assistant Professor, University for Foreigners, Perugia, Italy 1989-1991: Teaching Assistant, La Sapienza University, Rome, Italy Accreditations 2008: Accreditation as Profesor Titular de Universidad in Spain 2002: Accreditation as an Associate Professor in the History of Art in Italy Fields of Specialization Patrons and Collectors, principally Spanish, of Italian Art from 1500 to 1700 Italian Painting, in Rome and Central Italy especially, from 1500 to 1700 Languages Read/Spoken • Italian (mother tongue) • English (Certificate of Proficiency in English, 1979; excellent) • Spanish (Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera, 1990; excellent) • Catalan (read only) • French (read only) • German (read only) • Latin (read only) Ph.D. Dissertations • 2016: Advisor, Ph.D. dissertation by Bianca Pedace, L'arte concettuale italiana dei primi anni '70 e le sue interrelazioni con gli Stati Uniti, University for Foreigners of Perugia • 2015: External examiner, Ph.D. dissertation by Reyes Duro Rivas, La iconografía de las obras de misericordia en el arte español desde la Edad Media hasta el Barroco, advisor Ricardo Fernández Gracia, University of Navarra • 2010: External examiner, Ph.D. -

Illustration

VOL 81 Nº 2 APRIL 2013 Illustration BARTOLOME MURILLO? (SEVILLE, 1617 - SEVILLE, 1682) THE LOSS IMAGINED Buenos Aires. The midday sun suffocated. In the heart of the city to enter the high-ceilinged old building was an incentive for my torrid skin. I ascended. Orlando Carnovale’s office had a spacious sitting -room. I was taken by a painting at the end of the waiting room. A virgin and a child without any hint of the divine. An earthly image exempt of symbols which nevertheless represented the world of the gods. - What are you looking at? –my friend disclosed me. -Baroque style, Caravaggio?–I answered surprised by the strong statement I was emitting. - Why do you think? As I approached to see if I visualized any signature I cautiously slid- the real theme to represent the divine, the dark background, and the expressions on the faces. -I brought it from Russia long ago. I managed to have it restored. Each time I returned to the site the attraction of those features drove my gaze from an abyss lying within my soul center. That mysterious halo prevent- ed me from keeping away. I flowed from its sight with an incomprehensible sorrow. One afternoon Orlando with affection guessed in his voice, without prologue and concisely decided an- other destination for the work. - It’s yours. I excused myself gratefully. He insisted but I never moved the painting. A year later returning from a trip I found it in my office. Protected by a blue cloth “Image of the Virgin and Child” I undressed it to contemplate it at length with the BARTOLOME MURILLO? conviction that I should find a meaning to the loss I envisioned in it. -

Obras Maestras Del Renacimiento Al Romanticismo Renacimiento Del Maestras Obras

Colección del Museo de Bellas Artes – Galería Nacional de Hungría de Bellas Artes – Galería Nacional Museo de del Colección Obras maestras del Renacimiento al Romanticismo Renacimiento del maestras Obras Obras maestras del Renacimiento al Romanticismo Colección del Museo de Bellas Artes - Galería Nacional de Hungría Obras maestras del Renacimiento al Romanticismo Colección Museo de Bellas Artes – Galería Nacional de Hungría Índice 5 Prólogo Andrés Duprat 7 Presentación László Baán 9 El Museo de Bellas Artes - Galería Nacional de Hungría: pasado y presente Gábor Bellák 17 Del Danubio al Plata: encuentros y coincidencias Florencia Galesio y Ángel Navarro 39 El Renacimiento en el norte de Europa 61 El Renacimiento italiano 85 El Barroco italiano 111 El Barroco en los Países Bajos 129 La pintura española. El Barroco. Francisco de Goya 141 Del siglo xviii al Romanticismo en la pintura húngara 161 La pintura francesa. El Rococó. Jean-Baptiste Greuze 164 Selección bibliográfica 166 Obras exhibidas 175 Textos en inglés. English translation Hungría es una de las naciones más antiguas y venerables de Europa. Un largo milenio de alternativas históricas, que, como las de toda nación, oscilan entre la tragedia y la re- dención, hizo que su singular continuidad cultural se viera reflejada en el impresionante acervo artístico que atesora. El Museo de Bellas Artes – Galería Nacional de Hungría acoge en su seno obras fun- damentales del patrimonio nacional y universal. En esta ocasión –que representa un hito en la historia del vínculo cultural entre nuestros países–, el Museo Nacional de Bellas Artes de la Argentina recibe con honores esta exposición de maestros antiguos del Renacimiento y el Barroco, que congrega piezas de la institución europea. -

Class 4: the Telling of Stories

Class 4: The Telling of Stories A. Why Tell Stories? 1. Title Slide 1 (Engraving, Abraham and Isaac) Today I am going to focus on five stories from the Bible—four actually, as two of them are simply episodes in a longer story. In doing so, I am going to jump all over the place in time, because I am not so much interested in the stories themselves as in how artists, writers, and composers have treated them. I am going to start with a brief sample of each, without comment. For clarity, I have mostly selected from a relatively early period. You can probably guess the subject of each. But as you watch, I want you to ask why this particular story has lasted, where does it stand on the scale of fact and fiction, and how does it differ as a subject from the other four? Don’t worry about the style; what interests me is their subjects. 2. Anonymous: Noah’s Ark (16th century) 3. Greek Orthodox: The Sacrifice of Isaac 4. Mostaert: Abraham Sending Hagar Away 5. German manuscript: Belshazzar’s Feast (from the Weltchronik, 1400–10, Getty) 6. Church window: The Return of the Prodigal Son 7. — combination of all the above Let’s discuss. I chose these partly because of the range of art and music I can show you about each, but also to illustrate different aspects of storytelling. You can have myths; you can have history; and you can have parables—that is, fictional stories made up to make a particular point.