Langues Africaines : Alternances Et Emprunts

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Options for a National Culture Symbol of Cameroon: Can the Bamenda Grassfields Traditional Dress Fit?

EAS Journal of Humanities and Cultural Studies Abbreviated Key Title: EAS J Humanit Cult Stud ISSN: 2663-0958 (Print) & ISSN: 2663-6743 (Online) Published By East African Scholars Publisher, Kenya Volume-2 | Issue-1| Jan-Feb-2020 | DOI: 10.36349/easjhcs.2020.v02i01.003 Research Article Options for a National Culture Symbol of Cameroon: Can the Bamenda Grassfields Traditional Dress Fit? Venantius Kum NGWOH Ph.D* Department of History Faculty of Arts University of Buea, Cameroon Abstract: The national symbols of Cameroon like flag, anthem, coat of arms and seal do not Article History in any way reveal her cultural background because of the political inclination of these signs. Received: 14.01.2020 In global sporting events and gatherings like World Cup and international conferences Accepted: 28.12.2020 respectively, participants who appear in traditional costume usually easily reveal their Published: 17.02.2020 nationalities. The Ghanaian Kente, Kenyan Kitenge, Nigerian Yoruba outfit, Moroccan Journal homepage: Djellaba or Indian Dhoti serve as national cultural insignia of their respective countries. The https://www.easpublisher.com/easjhcs reason why Cameroon is referred in tourist circles as a cultural mosaic is that she harbours numerous strands of culture including indigenous, Gaullist or Francophone and Anglo- Quick Response Code Saxon or Anglophone. Although aspects of indigenous culture, which have been grouped into four spheres, namely Fang-Beti, Grassfields, Sawa and Sudano-Sahelian, are dotted all over the country in multiple ways, Cameroon cannot still boast of a national culture emblem. The purpose of this article is to define the major components of a Cameroonian national culture and further identify which of them can be used as an acceptable domestic cultural device. -

Ethnolinguistic Favoritism in African Politics

Ethnolinguistic Favoritism in African Politics Andrew Dickensy 10 August 2016 I document evidence of ethnic favoritism in 164 language groups across 35 African countries using a new computerized lexicostatistical measure of relative similarity between each language group and their incumbent national leader. I measure patronage with night light lu- minosity, and estimate a positive effect of linguistic similarity off of changes in the ethnolinguistic identity of a leader. Identification of this effect comes from exogenous within-group time-variation among lan- guage groups partitioned across national borders. I then corroborate this evidence using survey data and establish that the benefits of fa- voritism result from a region's associated ethnolinguistic identity and not that of the individual respondent. yYork University, Department of Economics, Toronto, ON. E-mail: [email protected]. I am indebted to Nippe Lagerl¨offor his encouragement and detailed feedback throughout this project. I thank Matthew Gentzkow and two anonymous referees for helpful sugges- tions that have greatly improved this paper. I also thank Tasso Adamopoulos, Greg Casey, Mario Carillo, Berta Esteve-Volart, Rapha¨elFranck, Oded Galor, Fernando Leibovici, Ste- lios Michalopoulos, Stein Monteiro, Laura Salisbury, Ben Sand, Assaf Sarid and David Weil for helpful comments, in addition to seminar participants at the Brown University Macro Lunch, the Royal Economic Society's 2nd Symposium for Junior Researches, the PODER Summer School on \New Data in Development Economics", the Canadian Economics As- sociation Annual Conference and York University. This research is funded by the Social Science and Humanities Research Council of Canada. All errors are my own. 1 Introduction Ethnolinguistic group affiliation is a salient marker of identity in Africa. -

Ethnolinguistic Favoritism in African Politics ONLINE APPENDIX

Ethnolinguistic Favoritism in African Politics ONLINE APPENDIX Andrew Dickensy For publication in the American Economic Journal: Applied Economics yBrock University, Department of Economics, 1812 Sir Issac Brock Way, L2S 3A2, St. Catharines, ON, Canada (email: [email protected]). 1 A Data Descriptions, Sources and Summary Statistics A.1 Regional-Level Data Description and Sources Country-language groups: Geo-referenced country-language group data comes from the World Language Mapping System (WLMS). These data map information from each language in the Ethnologue to the corresponding polygon. When calculating averages within these language group polygons, I use the Africa Albers Equal Area Conic projection. Source: http://www.worldgeodatasets.com/language/ Linguistic similarity: I construct two measures of linguistic similarity: lexicostatistical similarity from the Automatic Similarity Judgement Program (ASJP), and cladistic similar- ity using Ethnologue data from the WLMS. I use these to measure the similarity between each language group and the ethnolinguistic identity of that country's national leader. I discuss how I assign a leader's ethnolinguistic identity in Section 1 of the paper. Source: http://asjp.clld.org and http://www.worldgeodatasets.com/language/ Night lights: Night light intensity comes from the Defense Meteorological Satellite Program (DMSP). My measure of night lights is calculated by averaging across pixels that fall within each WLMS country-language group polygon for each year the night light data is available (1992-2013). To minimize area distortions I use the Africa Albers Equal Area Conic pro- jection. In some years data is available for two separate satellites, and in all such cases the correlation between the two is greater than 99% in my sample. -

Central Africa, 2021 Region of Africa

Quickworld Entity Report Central Africa, 2021 Region of Africa Quickworld Factoid Name : Central Africa Status : Region of Africa Land Area : 7,215,000 sq km - 2,786,000 sq mi Political Entities Sovereign Countries (19) Angola Burundi Cameroon Central African Republic Chad Congo (DR) Congo (Republic) Equatorial Guinea Gabon Libya Malawi Niger Nigeria Rwanda South Sudan Sudan Tanzania Uganda Zambia International Organizations Worldwide Organizations (3) Commonwealth of Nations La Francophonie United Nations Organization Continental Organizations (1) African Union Conflicts and Disputes Internal Conflicts and Secessions (1) Lybian Civil War Territorial Disputes (1) Sudan-South Sudan Border Disputes Languages Language Families (9) Bihari languages Central Sudanic languages Chadic languages English-based creoles and pidgins French-based creoles and pidgins Manobo languages Portuguese-based creoles and pidgins Prakrit languages Songhai languages © 2019 Quickworld Inc. Page 1 of 7 Quickworld Inc assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this document. The information contained in this document is provided on an "as is" basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness. Quickworld Entity Report Central Africa, 2021 Region of Africa Languages (485) Abar Acoli Adhola Aghem Ajumbu Aka Aka Akoose Akum Akwa Alur Amba language Ambele Amdang Áncá Assangori Atong language Awing Baali Babango Babanki Bada Bafaw-Balong Bafia Bakaka Bakoko Bakole Bala Balo Baloi Bambili-Bambui Bamukumbit -

Number Systems in the Adamawa Branch of Niger-Congo Raymond Boyd

Number systems in the Adamawa branch of Niger-Congo Raymond Boyd To cite this version: Raymond Boyd. Number systems in the Adamawa branch of Niger-Congo. African languages and cultures, 1989, 2 (2), pp.149-173. 10.1080/09544169008717714?journalCode=cjac19. hal-01297111 HAL Id: hal-01297111 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01297111 Submitted on 2 Apr 2016 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Je reprends ici un article publié en 1989. Dans cette version, on y trouvera quelques mises à jour ainsi que la correction d’erreurs typographiques. Au 1 avril 2016 et malgré son ancienneté, l’original est toujours en vente au 1 avril 2016 à http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09544169008717714?journalCode=cjac19 Il peut également être consulté à http://www.jstor.org/journal/afrilangcult. African Languages and Cultures 2,2 (1989): 149-173. NUMBER SYSTEMS IN THE ADAMAWA BRANCH OF NIGER-CONGO Raymond Boyd 1. Introduction This paper has two parts, which are presented as separate entities, but are nevertheless interrelated and therefore cross-referenced. The first part attempts to show that the diversity of roots for ‘one’ and ‘two’ in the Adamawa languages is apparent rather than real, and that, given certain morphological hypotheses, fairly widespread roots are reconstructible. -

Spring 2001 Editor: Robert M

ISSN 0160-8029 LIBRARY OF CONGRESS/WASHINGTON CATALOGING SERVICE BULLETIN LIBRARY SERVICES Number 92, Spring 2001 Editor: Robert M. Hiatt CONTENTS Page DESCRIPTIVE CATALOGING Library of Congress Rule Interpretations 2 Amendments 1999 to AACR2, 1998 Revision 20 Publication, etc., Area for “Palgrave” and “St. Martin’s Press” Books 20 ARCHIVAL MOVING IMAGE MATERIALS 21 SUBJECT CATALOGING Subdivision Simplification Progress 24 Changed or Cancelled Free-Floating Subdivisions 24 Subject Headings of Current Interest 24 Revised LC Subject Headings 25 Subject Headings Replaced by Name Headings 43 MARC Language Codes 43 ROMANIZATION Batak 45 Cherokee 47 Editorial postal address: Cataloging Policy and Support Office, Library Services, Library of Congress, Washington, D.C. 20540-4305 Editorial electronic mail address: [email protected] Editorial fax number: (202) 707-6629 Subscription address: Customer Support Team, Cataloging Distribution Service, Library of Congress, Washington, D.C. 20541-4912 Subscription electronic mail address: [email protected] Library of Congress Catalog Card Number: 78-51400 ISSN 0160-8029 Key title: Cataloging service bulletin Copyright ©2001 the Library of Congress, except within the U.S.A. DESCRIPTIVE CATALOGING LIBRARY OF CONGRESS RULE INTERPRETATIONS (LCRI) Cumulative index of LCRI to the Anglo-American Cataloguing Rules, second edition, 1998 revision, that have appeared in issues of Cataloging Service Bulletin. Any LCRI previously published but not listed below is no longer applicable and has been cancelled. Lines in the margins -

The Numeral System of Proto-Niger-Congo: a Step-By-Step Reconstruction

The numeral system of Proto- Niger-Congo A step-by-step reconstruction Konstantin Pozdniakov language Niger-Congo Comparative Studies 2 science press Niger-Congo Comparative Studies Chief Editor: Valentin Vydrin (INALCO – LLACAN, CNRS, Paris) Editors: Larry Hyman (University of California, Berkeley), Konstantin Pozdniakov (IUF – INALCO – LLACAN, CNRS, Paris), Guillaume Segerer (LLACAN, CNRS, Paris), John Watters (SIL International, Dallas, Texas). In this series: 1. Watters, John R. (ed.). East Benue-Congo: Nouns, pronouns, and verbs. 2. Pozdniakov, Konstantin. The numeral system of Proto-Niger-Congo: A step-by-step reconstruction. The numeral system of Proto- Niger-Congo A step-by-step reconstruction Konstantin Pozdniakov language science press Konstantin Pozdniakov. 2018. The numeral system of Proto-Niger-Congo: A step-by-step reconstruction (Niger-Congo Comparative Studies 2). Berlin: Language Science Press. This title can be downloaded at: http://langsci-press.org/catalog/book/191 © 2018, Konstantin Pozdniakov Published under the Creative Commons Attribution 4.0 Licence (CC BY 4.0): http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ISBN: 978-3-96110-098-9 (Digital) 978-3-96110-099-6 (Hardcover) DOI:10.5281/zenodo.1311704 Source code available from www.github.com/langsci/191 Collaborative reading: paperhive.org/documents/remote?type=langsci&id=191 Cover and concept of design: Ulrike Harbort Typesetting: Sebastian Nordhoff Proofreading: Ahmet Bilal Özdemir, Alena Wwitzlack-Makarevich, Amir Ghorbanpour, Aniefon Daniel, Brett Reynolds, Eitan Grossman, Ezekiel Bolaji, Jeroen van de Weijer, Jonathan Brindle, Jean Nitzke, Lynell Zogbo, Rosetta Berger, Valentin Vydrin Fonts: Linux Libertine, Libertinus Math, Arimo, DejaVu Sans Mono Typesetting software:Ǝ X LATEX Language Science Press Unter den Linden 6 10099 Berlin, Germany langsci-press.org Storage and cataloguing done by FU Berlin Ирине Поздняковой Contents Acknowledgments vii Abbreviations ix 1 Introduction 1 1.1 Niger-Congo: the state of research and the prospects for recon- struction .............................. -

LCSH Section N

N-(3-trifluoromethylphenyl)piperazine Indians of North America—Languages Na'ami sheep USE Trifluoromethylphenylpiperazine West (U.S.)—Languages USE Awassi sheep N-3 fatty acids NT Athapascan languages Naamyam (May Subd Geog) USE Omega-3 fatty acids Eyak language UF Di shui nan yin N-6 fatty acids Haida language Guangdong nan yin USE Omega-6 fatty acids Tlingit language Southern tone (Naamyam) N.113 (Jet fighter plane) Na family (Not Subd Geog) BT Ballads, Chinese USE Scimitar (Jet fighter plane) Na Guardis Island (Spain) Folk songs, Chinese N.A.M.A. (Native American Music Awards) USE Guardia Island (Spain) Naar, Wadi USE Native American Music Awards Na Hang Nature Reserve (Vietnam) USE Nār, Wādī an N-acetylhomotaurine USE Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hang (Vietnam) Naʻar (The Hebrew word) USE Acamprosate Na-hsi (Chinese people) BT Hebrew language—Etymology N Bar N Ranch (Mont.) USE Naxi (Chinese people) Naar family (Not Subd Geog) BT Ranches—Montana Na-hsi language UF Nahar family N Bar Ranch (Mont.) USE Naxi language Narr family BT Ranches—Montana Na Ih Es (Apache rite) Naardermeer (Netherlands : Reserve) N-benzylpiperazine USE Changing Woman Ceremony (Apache rite) UF Natuurgebied Naardermeer (Netherlands) USE Benzylpiperazine Na-ion rechargeable batteries BT Natural areas—Netherlands n-body problem USE Sodium ion batteries Naas family USE Many-body problem Na-Kara language USE Nassau family N-butyl methacrylate USE Nakara language Naassenes USE Butyl methacrylate Ná Kê (Asian people) [BT1437] N.C. 12 (N.C.) USE Lati (Asian people) BT Gnosticism USE North Carolina Highway 12 (N.C.) Na-khi (Chinese people) Nāatas N.C. -

LCSH Section N

N-(3-trifluoromethylphenyl)piperazine Na Guardis Island (Spain) Naath (African people) USE Trifluoromethylphenylpiperazine USE Guardia Island (Spain) USE Nuer (African people) N-3 fatty acids Na Hang Nature Reserve (Vietnam) Naath language USE Omega-3 fatty acids USE Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hang (Vietnam) USE Nuer language N-6 fatty acids Na-hsi (Chinese people) Naaude language USE Omega-6 fatty acids USE Naxi (Chinese people) USE Ayiwo language N.113 (Jet fighter plane) Na-hsi language Nab River (Germany) USE Scimitar (Jet fighter plane) USE Naxi language USE Naab River (Germany) N.A.M.A. (Native American Music Awards) Na Ih Es (Apache rite) Nabā, Jabal (Jordan) USE Native American Music Awards USE Changing Woman Ceremony (Apache rite) USE Nebo, Mount (Jordan) N-acetylhomotaurine Na-Kara language Naba Kalebar Festival USE Acamprosate USE Nakara language USE Naba Kalebar Yatra N Bar N Ranch (Mont.) Na-khi (Chinese people) Naba Kalebar Yatra (May Subd Geog) BT Ranches—Montana USE Naxi (Chinese people) UF Naba Kalebar Festival N Bar Ranch (Mont.) Na-khi language BT Fasts and feasts—Hinduism BT Ranches—Montana USE Naxi language Naba language N-benzylpiperazine Na language USE Nabak language USE Benzylpiperazine USE Sara Kaba Náà language Nabagraha (Hindu deity) (Not Subd Geog) n-body problem Na-len-dra-pa (Sect) (May Subd Geog) [BL1225.N38-BL1225.N384] USE Many-body problem [BQ7675] BT Hindu gods N-butyl methacrylate UF Na-lendra-pa (Sect) Nabak language (May Subd Geog) USE Butyl methacrylate Nalendrapa (Sect) UF Naba language N-carboxy-aminoacid-anhydrides BT Buddhist sects Wain language USE Amino acid anhydrides Sa-skya-pa (Sect) BT Finisterre-Huon languages N-cars Na-lendra-pa (Sect) Papua New Guinea—Languages USE General Motors N-cars USE Na-len-dra-pa (Sect) Nabakalebara (May Subd Geog) N Class (Destroyers) (Not Subd Geog) Na Maighdeanacha (Northern Ireland) UF Navakalevara BT Destroyers (Warships) USE Maidens, The (Northern Ireland) BT Hinduism—Rituals N. -

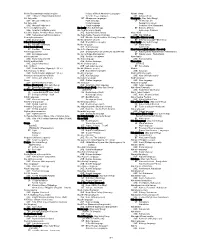

Number 33, 2011 Boin, M.; Polman, K.; Sommeling, C.M.; Doorn, M.C.A

African Studies Abstracts Online: number 33, 2011 Boin, M.; Polman, K.; Sommeling, C.M.; Doorn, M.C.A. van Citation Boin, M., Polman, K., Sommeling, C. M., & Doorn, M. C. A. van. (2011). African Studies Abstracts Online: number 33, 2011. Leiden: African Studies Centre. Retrieved from https://hdl.handle.net/1887/16322 Version: Not Applicable (or Unknown) License: Leiden University Non-exclusive license Downloaded from: https://hdl.handle.net/1887/16322 Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable). Number 33, 2011 AFRICAN STUDIES ABSTRACTS ONLINE Number 33, 2011 Contents Editorial policy .............................................................................................................iii Geographical index .....................................................................................................1 Subject index...............................................................................................................3 Author index ................................................................................................................7 Periodicals abstracted in this issue ...........................................................................14 Abstracts ...................................................................................................................18 Abstracts produced by Michèle Boin, Katrien Polman, Tineke Sommeling, Marlene C.A. Van Doorn i ii EDITORIAL POLICY EDITORIAL POLICY African Studies Abstracts Online provides an overview of articles -

Some Principles on the Use of Macro-Areas in Typological Comparison

Language Dynamics and Change 4 (2014) 167–187 brill.com/ldc Some Principles on the Use of Macro-Areas in Typological Comparison Harald Hammarström Max Planck Institute for Psycholinguistics & Centre for Language Studies, Radboud Universiteit Nijmegen, The Netherlands [email protected] Mark Donohue Department of Linguistics, Australian National University, Australia [email protected] Abstract While the notion of the ‘area’ or ‘Sprachbund’ has a long history in linguistics, with geographically-defined regions frequently cited as a useful means to explain typolog- ical distributions, the problem of delimiting areas has not been well addressed. Lists of general-purpose, largely independent ‘macro-areas’ (typically continent size) have been proposed as a step to rule out contact as an explanation for various large-scale linguistic phenomena. This squib points out some problems in some of the currently widely-used predetermined areas, those found in the World Atlas of Language Struc- tures (Haspelmath et al., 2005). Instead, we propose a principled division of the world’s landmasses into six macro-areas that arguably have better geographical independence properties. Keywords areality – macro-areas – typology – linguistic area 1 Areas and Areality The investigation of language according to area has a long tradition (dating to at least as early as Hervás y Panduro, 1971 [1799], who draws few historical © koninklijke brill nv, leiden, 2014 | doi: 10.1163/22105832-00401001 168 hammarström and donohue conclusions, or Kopitar, 1829, who is more interested in historical inference), and is increasingly seen as just as relevant for understanding a language’s history as the investigation of its line of descent, as revealed through the application of the comparative method.