Crustacea Malacostraca) Пресных И Солоноватых Вол Острова Сахалин

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Life History, Cell Size and Physiological Performance of the Common Rough Woodlouse (Porcellio Scaber) (Crustacea: Malacostraca: Isopoda)

Wydział Biologii Instytut Nauk o Środowisku Life history, cell size and physiological performance of the common rough woodlouse (Porcellio scaber) (Crustacea: Malacostraca: Isopoda) Andrzej Antoł Rozprawa doktorska wykonana pod opieką dr. hab. Marcina Czarnołęskiego, prof. UJ oraz promotor pomocniczej dr Anny Marii Łabęckiej w Zespole Ewolucji Strategii Życiowych Instytutu Nauk o Środowisku Kraków 2020 Table of contents 1. Podziękowania 3 2. Summary 4 3. Streszczenie 6 4. General introduction 9 5. Study I: Size dependence of offspring production in isopods: a synthesis 16 6. Study II: Thermal and oxygen conditions during development cause common rough woodlice (Porcellio scaber) to alter the size of their gas-exchange organs 46 7. Study III: Effects of thermal and oxygen conditions during development on cell size in the common rough woodlice Porcellio scaber 76 8. Study IV: Hypoxia causes woodlice (Porcellio scaber) to select lower temperatures and impairs their thermal performance and heat tolerance 108 9. General discussion 125 10. References 131 11. Oświadczenia współautorów 135 2 Podziękowania Pragnę podziękować moim promotorom dr. hab. Marcinowi Czarnołęskiemu, prof. UJ i dr Annie Marii Łabęckiej za poświęcony czas, pomoc, wsparcie i cierpliwość. Pragnę podziękować kolegom z Zespołu Ewolucji Strategii Życiowych Instytutu Nauk o Środowisku, a zwłaszcza prof. dr. hab. Janowi Kozłowskiemu, mgr Natalii Szabli, dr Terézii Horváthovej, dr hab. Aleksandrze Walczyńskiej, mgr Annie Sikorskiej i innym tutaj niewymienionym za gotowość do wszelkiej pomocy. Pragnę podziękować pani prof. Krystynie Janczurze, mojej wychowawczyni i nauczycielce biologii w I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, która pierwsza podsunęła mi pomysł studiowania biologii. Na koniec pragnę podziękować mojej rodzinie: żonie Weronice, rodzicom Ludwinie i Janowi oraz siostrze Marii za ich wsparcie na kolejnych etapach mojego życia. -

COOK-THESIS.Pdf

Copyright by Colt William Cook 2012 The Thesis Committee for Colt William Cook certifies that this is the approved version of the following thesis: The early life history and reproductive biology of Cymothoa excisa, a marine isopod parasitizing Atlantic croaker, (Micropogonias undulatus), along the Texas coast APPROVED BY SUPERVISING COMMITTEE: Supervisor: Pablo Munguia Ed Buskey _______________________________________ Benjamin Walther The early life history and reproductive biology of Cymothoa excisa, a marine isopod parasitizing Atlantic croaker, (Micropogonias undulatus), along the Texas coast by Colt William Cook, B.S. Bio. Thesis Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Marine Science The University of Texas at Austin August 2012 Dedication This thesis is dedicated to my mother and grandmother who have always been there to help me since I was young. Thank you for all of your support. Acknowledgements I would like to acknowledge everyone who has helped me throughout this process, including my mother, grandmother, sister, girlfriend and other family and friends. I would also like to thank my advisor Pablo Munguia, Zachary Darnell, Catalina Cuellar and Justin Crow for their help and input during field collections, experimentation and comments on the manuscript. I would like to thank the UTMSI statistics group for their help on experimental design and statistical analyses. I would also like to thank the Houston Big Game Fishing Club for funding and Georgia Neblett for securing funding sources. Lastly, we would like to thank Stan Dignum and the crew of the R/V Katy for assisting with the sampling. -

Life History Characteristics of a Cave Isopod (Mesoniscus Graniger Friv.)

A peer-reviewed open-access journal ZooKeys 801: 359–370Life (2018) history characteristics of a cave isopod (Mesoniscus graniger Friv.) 359 doi: 10.3897/zookeys.801.23391 RESEARCH ARTICLE http://zookeys.pensoft.net Launched to accelerate biodiversity research Life history characteristics of a cave isopod (Mesoniscus graniger Friv.) Dávid Derbák1, László Dányi2, Elisabeth Hornung1 1 Department of Ecology, Institute for Biology, University of Veterinary Medicine Budapest, H-1077 Budapest, Rottenbiller str. 50, Hungary 2 Hungarian Natural History Museum, Department of Zoology, Baross u. 13, H–1088 Budapest, Hungary Corresponding author: Elisabeth Hornung ([email protected]) Academic editor: K. Szlavecz | Received 3 January 2018 | Accepted 2 April 2018 | Published 3 December 2018 http://zoobank.org/24F7A527-C26B-4FA6-8CA9-3FC2633E4FBA Citation: Derbák D, Dányi L, Hornung E (2018) Life history characteristics of a cave isopod (Mesoniscus graniger Friv.). In: Hornung E, Taiti S, Szlavecz K (Eds) Isopods in a Changing World. ZooKeys 801: 359–370. https://doi. org/10.3897/zookeys.801.23391 Abstract The special environmental conditions of caves provide habitat for several endemic and relict species, among them terrestrial isopods. The Baradla Cave system (north-eastern Hungary) hosts Mesoniscus grani- ger (Frivaldszky, 1865) (Oniscidea, Microcheta, Mesoniscidae), a pygmy, blind, fragile troglophile wood- lice species. Its stable environment can be characterised by the lack of light, high relative humidity (96%), low and constant temperature (about 10 °C). We explored the population characteristics (sex ratio, size distribution) and life history traits of the species (e.g. longevity, reproductive strategy, offspring number, and size). Sex ratio and size distribution of the individuals (head-width measurements) were estimated based on a yearly pooled pitfall-trap data set (N = 677). -

Checklist of the Terrestrial Isopods of the New World (Crustacea, Isopoda, Oniscidea)

Checklist of the terrestrial isopods of the new world (Crustacea, Isopoda, Oniscidea) Andreas Leistikow 1,2 Johann Wolfgang Wagele 2 ABSTRACT. A check-list of all the American Oniscidea known to the authors and their quotation in literature is presented. The species account comprises notes on species' distribution and a revise d synonymy. As far as possible comments on taxonomic problems are given. The species are ascribed to the families which are commonly recognised, despite many of them are paraphyletic constructions. This check-list should support the work of both ecologists and ta xonomist when dealing with New World Oniscidea. KEY WORDS. Tsopoda, American Oniscidea, taxonomy, biodiversity, check-list The suborder Oniscidea is one of the most important within the Isopoda with almost half of all known species of Isopoda belonging to it. The members of Oniscidea play an important role in terrestrial ecosystems, especially in the tropics. They are destruents occurring in great numbers and so me we re able to adapt to man. Therefore, they became anthropophilous and are cosmopolitically di stributed like Porcellionides pruinosus (Brandt, 1833) and Cubaris //'Iurina Brandt, 1833. A first attempt to review the distributional patterns of Oniscidea had been made by VANDEL (1945), but until thi s time the knowledge on the distribution and diversity of terrestrial isopoda has increased considerably in the last decades. Unfortunately, there are no new monographic works on the suborder. At least, there are check- li sts on Oniscidea from Oceania (JACKSON 1941) and Ati'ica south of the Sahara (FERRARA & TAITI 1978). For the Americas, the last review on fresh water and terrestrial iso pods was undertaken by V AN NAME (\936, 1940, 1942). -

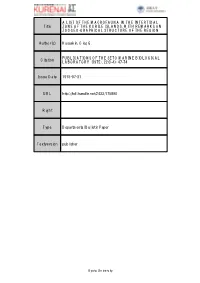

Title a LIST of the MACROFAUNA in the INTERTIDAL ZONE of THE

A LIST OF THE MACROFAUNA IN THE INTERTIDAL Title ZONE OF THE KURILE ISLANDS, WITH REMARKS ON ZOOGEO-GRAPHICAL STRUCTURE OF THE REGION Author(s) Kussakin, Oleg G. PUBLICATIONS OF THE SETO MARINE BIOLOGICAL Citation LABORATORY (1975), 22(1-4): 47-74 Issue Date 1975-07-31 URL http://hdl.handle.net/2433/175890 Right Type Departmental Bulletin Paper Textversion publisher Kyoto University A LIST OF THE MACROFAUNA IN THE INTERTIDAL ZONE OF THE KURILE ISLANDS, WITH REMARKS ON ZOOGEO GRAPHICAL STRUCTURE OF THE REGION 0LEG G. KUSSAKIN Institute of Marine Biology, Vladivostok 22, USSR With Text-figures 1-3 Introduction The Kurile Islands extending over vast stretches from north to south in the western North Pacific are particularly interesting to hydrobiologists and biogeogra phers. Here a complex interaction of currents along with the effects of the latitudinal climatic change and a number of other factors are responsible for an extremely complicated biogeographical and hydro biological picture. On the one hand, the two faunas and floras of different origins meet each other in this region. One of them is relatively warm-water (low-boreal with the admixture of subtropical elements), and reaches the Kuriles from the south along the coast of Japan. The other is relatively cold-water (high-boreal) and arrives here from the north with cold waters of the Bering Sea and the northern part of the Pacific. On the other hand, due to a complicated hydrological regime, a number of faunistic areas considerably different from one another can be marked within each of the two clearly distinguished biogeographical subdivisions (low- and high-boreal). -

Boletín En Versión

134 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Ministra de Educación Pública Mónica Jiménez de la Jara Subsecretario de Educación Cristian Martínez Ahumada Directora de Bibliotecas Nivia Palma Manríquez Archivos y Museos Diagramación, Mariela Friz Este volumen se terminó de imprimir en diciembre de 2009 Impreso por Alter Service Impresores Santiago de Chile BOLETÍN DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CHILE Director Claudio Gómez P. Director del Museo Nacional de Historia Natural Editor Herman Núñez Comité Editor Pedro Báez R. Mario Elgueta D. Juan C. Torres - Mura Consultores invitados Pedro Báez Retamales Museo Nacional de Historia Natural Augusto Cornejo Museo Nacional de Historia Natural Mario Elgueta Donoso Museo Nacional de Historia Natural Stanley F. Fox Oklahoma State University Herman Núñez Museo Nacional de Historia Natural Gloria Rojas Villegas Museo Nacional de Historia Natural Gian Paolo Sanino Vattier Centre for Marine Mammal Research Juan Carlos Torres-Mura Museo Nacional de Historia Natural José Yáñez Valenzuela Museo Nacional de Historia Natural c Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos Inscripción Nº 185.800 Edición de 650 ejemplares Museo Nacional de Historia Natural Casilla 787 Santiago de Chile www.mnhn.cl Se ofrece y se acepta canje Exchange with similar publications is desired eschange souchaíte Wir bitten um Austauch mit aenhnlichen Fachzeitschriffen Si desidera il cambio con publicazioni congeneri Deseja-se permuta con as publicaçoes congereres Este volumen se encuentra disponible en soporte electrónico como disco compacto Esta publicación del Museo Nacional de Historia Natural, forma parte de sus compromisos en la implementación del plan de Acción País, de la Estrategía Nacional de Biodiversidad (ENBD). El Boletín del Museo Nacional de Historia Natural es indizado en Zoological Records a través de Biosis Las opiniones vertidas en cada uno de los artículos publicados son de exclusiva responsabilidad del autor respectivo. -

(Crustacea: Brachyura: Varunidae) from the Ryukyu Islands, and a Review of Acmaeopleura Stimpson, 1858, and Sestrostoma Davie & N.K

Zootaxa 3925 (2): 211–228 ISSN 1175-5326 (print edition) www.mapress.com/zootaxa/ Article ZOOTAXA Copyright © 2015 Magnolia Press ISSN 1175-5334 (online edition) http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3925.2.4 http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:A139405C-98D1-4137-97DE-645FB1D582B5 Description of a new genus and a new species of gaeticine crab (Crustacea: Brachyura: Varunidae) from the Ryukyu Islands, and a review of Acmaeopleura Stimpson, 1858, and Sestrostoma Davie & N.K. Ng, 2007 TOHRU NARUSE Tropical Biosphere Research Center, Iriomote Station, University of the Ryukyus, 870 Uehara, Taketomi, Okinawa 907-1541, Japan. E-mail: [email protected] Abstract Acmaeopleura parvula Stimpson, 1858, the type species of the varunid Acmaeopleura Stimpson, 1858, is redescribed, and a neotype is designated. Examination of all three species of the gaeticine Sestrostoma Davie & N.K. Ng, 2007, revealed that, although the diagnostic characters of Sestrostoma proposed by the previous study are variable and mostly overlap with those of Acmaeopleura, they can still be distinguished from each other by the characters of the carapace, the thoracic sternite 2, the third maxillipeds, and the ambulatory legs. The subfamilial position of Acmaeopleura was assessed by com- paring it with all gaeticine genera. Gaetice Gistel, 1848, the type genus of the subfamily, has a very characteristic structure of the third maxilliped and the anterior sternal plate, which are partially shared with Gopkittisak Naruse & Clark, 2009, Brankocleistostoma Števčić, 2011, Sestrostoma and Acmaeopleura in different combinations. The generic diagnostic characters of these four genera are unique among Varunidae and they are tentatively placed in Gaeticinae. -

(Crustacea: Isopoda: Oniscidea) of Chile, with a Species Checklist

Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 58: 51 - 66 (2009) STATE OF KNOWLEDGE ON TERRESTRIAL ISOPODS (CRUSTACEA: ISOPODA: ONISCIDEA) OF CHILE, WITH A SPECIES CHECKLIST Jorge Pérez-Schultheiss Centro de Estudios en Biodiversidad (CEBCh), Av. Diego Portales 901, Osorno, Chile (current address) Programa de Educación e Investigación Biológica y Ambiental (Programa–IBAM), Universidad de Los Lagos, P.O. Box 933, Osorno, Chile. [email protected] ABSTRACT The first work that reviews the taxonomic knowledge of Oniscidea of Chile is presented. 11 families and 37 species are recorded from the country, 29 of them are native and eight introduced. Mostly works in Chilean oniscofauna are taxonomic studies; however, yet remain numerous problems to resolve and revisions of great part of the groups are needed. A species checklist with synonymic information is provided. Key words: Terrestrial Isopoda, Oniscidea, Chile, Checklist. RESUMEN ESTADO DEL CONOCIMIENTO DE LOS ISOPODOS TERRESTRES (CRUSTACEA: ISOPODA: ONISCIDEA) DE CHILE, CON UNA LISTA DE ESPECIES. Se presenta el primer trabajo de revisión del conocimiento taxonómico de los Oniscidea de Chile. Se registran 11 familias y 37 especies, 29 de ellas nativas y ocho introducidas. La mayor parte de los trabajos de la oniscofauna chilena son estudios taxonómicos; sin embargo, aún quedan numerosos problemas que resolver y son necesarias revisiones de gran parte de los grupos. Se entrega una lista de especies con información sinonímica. Palabras Clave: Isopoda terrestre, Oniscidea, Chile, Catálogo. INTRODUCTION The suborder Oniscidea includes the only crustaceans that really successful colonized terrestrial ecosystem (Warburg 1993). These animals have a world distribution and are found in diverse habitats, where they play an important role for their high population densities (Davis 1984; Hassall and Dangerfield 1990; Almerãoet al. -

Molecular Approaches Uncover Cryptic Diversity in Intertidal Ligia Isopods (Crustacea, Isopoda, Ligiidae) Across the Southern Africa Coastline

Molecular approaches uncover cryptic diversity in intertidal Ligia isopods (Crustacea, Isopoda, Ligiidae) across the southern Africa coastline Taylor M. Greenan1,*, Charles L. Griffiths2,* and Carlos A. Santamaria1,3,* 1 Biology Program, College of Science and Mathematics, University of South Florida Sarasota-Manatee, Sarasota, FL, United States of America 2 Department of Biological Sciences and Marine Research Institute, University of Cape Town, Rondebosch, South Africa 3 Department of Biological Sciences, Sam Houston State University, Huntsville, TX, United States of America * These authors contributed equally to this work. ABSTRACT Recent phylogeographic studies along the coastline of southern Africa have uncovered cryptic diversity in several coastal invertebrates, including direct developing crustaceans in the superorder Peracarida. These findings indicating the possible existence of additional cryptic diversity in other yet to be studied peracarids, particularly those known to harbor said cryptic diversity in other regions of the world. Isopods in the genus Ligia are one such taxon. They inhabit patchy rocky beaches, are direct developers, avoid the open water, and exhibit other biological traits that severely constrain their dispersal potential (e.g., poor desiccation resistance). These traits are thought to have led to long- term isolation of populations, and allopatric diversification in Ligia species around the world; however, Ligia species in southern Africa, where three endemic Ligia species of uncertain validity are known to exist, remain unstudied to date. In this study, we used mitochondrial and nuclear markers to characterize Ligia collected in 18 localities from Namibia to the KwaZulu-Natal region of South Africa. We report the presence of Submitted 6 October 2017 cryptic lineages within Ligia species in the region that suggest the need for taxonomic Accepted 31 March 2018 reevaluation of these isopod species. -

Stuttgarter Beiträge Zur Naturkunde Serie a (Biologie)

Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde Serie A (Biologie) Herausgeber: Staatliches Museum für Naturkunde, Rosenstein 1, D-70191 Stuttgart Stuttgarter Beitr. Naturk. Ser. A Nr. 639 120 S. Stuttgart, 1. 8. 2002 A Bibliography of Terrestrial Isopods (Crustacea: Isopoda: Oniscidea) By Helmut Schmalfuss and Karin Wolf-Schwenninger, Stuttgart Summary A reference list is presented containing most scientific publications on the biology of terre- strial isopods (suborder Oniscidea) published in a European language until the year 2000. Not considered are popular accounts, textbooks, faunal lists and preliminary reports if these are summarised in later publications, and publications before 1850 if they do not contain descrip- tions of new species. Zusammenfassung Die vorliegende Bibliografie enthält die meisten wissenschaftlichen Publikation über die Biologie der Landisopoden (Unterordnung Oniscidea), die in einer europäischen Sprache bis zum Jahre 2000 veröffentlicht wurden. Nicht berücksichtigt sind populärwissenschaftliche Artikel, Lehrbücher, Faunenlisten und vorläufige Berichte, wenn diese in einer späteren Pu- blikation zusammengefasst werden, und Publikationen vor 1850, wenn sie keine Beschrei- bungen von neuen Arten enthalten. 1. Introduction In the present list we tried to compile a complete bibliography of scientific publi- cations on the isopodan suborder Oniscidea, covering all biological research fields. Such a list on a group of animals comprising some 3800 described species will, of course, never be complete. We shall certainly have missed a number of publications, especially in those more general topics as physiology, genetics, biochemistry, en- docrinology etc. Nevertheless we think it will be useful for every student of this ta- xon to dispose of such a list which can be scrutinised for publications of a certain field of interest. -

23-05 Lopes, Blasina, Dumont & D'incao

Biologia reprodutiva de Ligia exotica (Crustacea, Isopoda, Ligiidae) em... 5 Biologia reprodutiva de Ligia exotica (Crustacea, Isopoda, Ligiidae) em Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil Elis R. C. Lopes1, Juliana R. Blasina2, Luiz F. C. Dumont1 & Fernando D’Incao1 1. Programa de Pós-graduação em Oceanografia Biológica, Departamento de Oceanografia, Fundação Universidade Federal do Rio Grande, Avenida Itália, Km 8, 96201-900 Rio Grande, RS, Brasil. 2. Programa de Pós-graduação em Ciências Fisiológicas, Fisiologia Animal Comparada, Departamento de Ciências Fisiológicas, Fundação Universidade Federal do Rio Grande. ABSTRACT. Reproductive biology of Ligia exotica (Crustacea, Isopoda, Ligiidae) in Rio Grande, Rio Grande do Sul State, Brazil. Aiming to elucidate some aspects of the reproductive biology of Ligia exotica Roux, 1828, two populations inhabiting the Estuary of the Patos Lagoon (West Breakwater of Rio Grande Channel and Leonidio Island) were analyzed. Sampling was performed fortnightly, from summer/2003 to winter/2004. Animals were collected manually during one hour. The reproductive season of the species occurred from October to June. No ovigerous females were observed from July to September. In West Breakwater of Rio Grande, 5,376 individuals were captured (1,494 juvenile, 1,748 males and 2,134 females, in which 245 were ovigerous). Sex ratio estimated was 0.78 (M:F). To perform fecundity analysis, 178 ovigerous females with intact marsupium were analyzed. Total length of these females varied from 20.73 to 34.3 mm, and the number of eggs-embryos ranged from 33 to 142. The mean length of sexual maturity of females was 24.65 mm and the mean number of eggs-embryos was 88.0. -

Porcellio Scaber) (Crustacea: Malacostraca: Isopoda)

Wydział Biologii Instytut Nauk o Środowisku Life history, cell size and physiological performance of the common rough woodlouse (Porcellio scaber) (Crustacea: Malacostraca: Isopoda) Andrzej Antoł Rozprawa doktorska wykonana pod opieką dr. hab. Marcina Czarnołęskiego, prof. UJ oraz promotor pomocniczej dr Anny Marii Łabęckiej w Zespole Ewolucji Strategii Życiowych Instytutu Nauk o Środowisku Kraków 2020 Table of contents 1. Podziękowania 3 2. Summary 4 3. Streszczenie 6 4. General introduction 9 5. Study I: Size dependence of offspring production in isopods: a synthesis 16 6. Study II: Thermal and oxygen conditions during development cause common rough woodlice (Porcellio scaber) to alter the size of their gas-exchange organs 46 7. Study III: Effects of thermal and oxygen conditions during development on cell size in the common rough woodlice Porcellio scaber 76 8. Study IV: Hypoxia causes woodlice (Porcellio scaber) to select lower temperatures and impairs their thermal performance and heat tolerance 108 9. General discussion 125 10. References 131 11. Oświadczenia współautorów 135 2 Podziękowania Pragnę podziękować moim promotorom dr. hab. Marcinowi Czarnołęskiemu, prof. UJ i dr Annie Marii Łabęckiej za poświęcony czas, pomoc, wsparcie i cierpliwość. Pragnę podziękować kolegom z Zespołu Ewolucji Strategii Życiowych Instytutu Nauk o Środowisku, a zwłaszcza prof. dr. hab. Janowi Kozłowskiemu, mgr Natalii Szabli, dr Terézii Horváthovej, dr hab. Aleksandrze Walczyńskiej, mgr Annie Sikorskiej i innym tutaj niewymienionym za gotowość do wszelkiej pomocy. Pragnę podziękować pani prof. Krystynie Janczurze, mojej wychowawczyni i nauczycielce biologii w I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, która pierwsza podsunęła mi pomysł studiowania biologii. Na koniec pragnę podziękować mojej rodzinie: żonie Weronice, rodzicom Ludwinie i Janowi oraz siostrze Marii za ich wsparcie na kolejnych etapach mojego życia.