Bio Beth Ditto 2017 Deutsch

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Exploring Lesbian and Gay Musical Preferences and 'LGB Music' in Flanders

Observatorio (OBS*) Journal, vol.9 - nº2 (2015), 207-223 1646-5954/ERC123483/2015 207 Into the Groove - Exploring lesbian and gay musical preferences and 'LGB music' in Flanders Alexander Dhoest*, Robbe Herreman**, Marion Wasserbauer*** * PhD, Associate professor, 'Media, Policy & Culture', University of Antwerp, Sint-Jacobsstraat 2, 2000 Antwerp ([email protected]) ** PhD student, 'Media, Policy & Culture', University of Antwerp, Sint-Jacobsstraat 2, 2000 Antwerp ([email protected]) *** PhD student, 'Media, Policy & Culture', University of Antwerp, Sint-Jacobsstraat 2, 2000 Antwerp ([email protected]) Abstract The importance of music and music tastes in lesbian and gay cultures is widely documented, but empirical research on individual lesbian and gay musical preferences is rare and even fully absent in Flanders (Belgium). To explore this field, we used an online quantitative survey (N= 761) followed up by 60 in-depth interviews, asking questions about musical preferences. Both the survey and the interviews disclose strongly gender-specific patterns of musical preference, the women preferring rock and alternative genres while the men tend to prefer pop and more commercial genres. While the sexual orientation of the musician is not very relevant to most participants, they do identify certain kinds of music that are strongly associated with lesbian and/or gay culture, often based on the play with codes of masculinity and femininity. Our findings confirm the popularity of certain types of music among Flemish lesbians and gay men, for whom it constitutes a shared source of identification, as it does across many Western countries. The qualitative data, in particular, allow us to better understand how such music plays a role in constituting and supporting lesbian and gay cultures and communities. -

Züritipp Clap Your Hands Say Yeah

MATCH & FUSE FESTIVAL 23 FUSION Das Festival bringt Musiker aus verschiedenen Genres zusammen. VON FRANK VON NIEDERHÄUSERN JAZZ Viele Jung-Jazzer fressen heute begierig über die stilistischen Gartenzäune. Kein Wunder, dass der Aus- tausch zwischen den Szenen heute intensiver geschieht denn je. Das Label Match & Fuse gibt solchen Interak- tionen seit fünf Jahren Zusatzschub und lädt zu inter- nationalen Festivals. Diesmal nach Zürich. In den Clubs Moods, Exil, Mehrspur und Laborbar stehen zwölf Kon- zerte an, die das Publikum hellhörig und die Musizie- renden inspirieren sollen. Aus hiesigen Küchen melden sich das wagemutig-hybride Elektro-Akustik-Trio Me & Mobi, die Tüftel-WG Schnellertollermeier oder Sängerin Lucia Cadotsch mit gleich zwei Varianten ihres Projekts Speak Low. Zu entdecken ist Drummer-Sän- gerin Siv Øyunn aus Oslo oder das französische Synth- Drummer-Duo In Girum mit Plaistow-Pianist Johann Die Wilde mags auch kuschelig. Bourquenez. Hoffentlich nicht zu sehr. DO BIS SA — 2000 DIVERSE ORTE BETH DITTO / Konzerte Musik MOODS / ZHDK / EXIL / LABORBAR WWW.MATCHANDFUSE.CH Eintritt 35 Franken WACHRÜTTLERIN CLAP YOUR Die Sängerin, die mit der Gruppe Gossip HANDS SAY YEAH berühmt wurde, hat eine Solokarriere eingeschlagen. Ihre Musik ist heute unauffälliger. VON ADRIAN SCHRÄDER POP Die Wucht ist weg. Gossip gibt es nicht Jennifer Decilveo hat sie über weite Strecken GUTE NUMMER mehr. Die Band, der wir Songs wie «Heavy ein Südstaatenpop-Album aufgenommen — 4.10.2017 28.9. Cross» oder «Coal to Diamonds» zu ver- – gespickt mit leisen Referenzen an die Sieb- INDIE Dreihundert Alben will die amerikanische Band danken haben, hat sich Anfang 2016 auf- ziger und Achtziger, mit Ausflügen in Soul, Clap Your Hands Say Yeah insgesamt veröffentlichen. -

The News Magazine of the University of Illinois School of Music from the Dean

WINTER 2012 The News Magazine of the University of Illinois School of Music From the Dean On behalf of the College of Fine and Applied Arts, I want to congratulate the School of Music on a year of outstanding accomplishments and to WINTER 2012 thank the School’s many alumni and friends who Published for alumni and friends of the School of Music at the University of Illinois at Urbana-Champaign. have supported its mission. The School of Music is a unit of the College of Fine and Applied Arts at the University of Illinois at Urbana-Champaign and has been an accredited institutional member of the National While it teaches and interprets the music of the past, the School is committed Association of Schools of Music since 1933. to educating the next generation of artists and scholars; to preserving our artistic heritage; to pursuing knowledge through research, application, and service; and Karl Kramer, Director Joyce Griggs, Associate Director for Academic Affairs to creating artistic expression for the future. The success of its faculty, students, James Gortner, Assistant Director for Operations and Finance J. Michael Holmes, Enrollment Management Director and alumni in performance and scholarship is outstanding. David Allen, Outreach and Public Engagement Director Sally Takada Bernhardsson, Director of Development Ruth Stoltzfus, Coordinator, Music Events The last few years have witnessed uncertain state funding and, this past year, deep budget cuts. The challenges facing the School and College are real, but Tina Happ, Managing Editor Jean Kramer, Copy Editor so is our ability to chart our own course. The School of Music has resolved to Karen Marie Gallant, Student News Editor Contributing Writers: David Allen, Sally Takada Bernhardsson, move forward together, to disregard the things it can’t control, and to succeed Michael Cameron, Tina Happ, B. -

D'eurockéennes

25 ans d’EUROCKÉENNES LE CRÉDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTÉ NE VOUS LE DIT PAS SOUVENT : IL EST LE PARTENAIRE INCONTOURNABLE DES ÉVÉNEMENTS FRANCs-COMTOIS. IL SOUTIENT Retrouvez le Crédit Agricole Franche-Comté, une banque différente, sur : www.ca-franchecomte.fr Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté - Siège social : 11, avenue Elisée Cusenier 25084 Besançon Cedex 9 -Tél. 03 81 84 81 84 - Fax 03 81 84 82 82 - www.ca-franchecomte.fr - Société coopérative à capital et personnel variables agréée en tant qu’établissement de crédit - 384 899 399 RCS Besançon - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° ORIAS 07 024 000. ÉDITO SOMMAIRE La fête • 1989 – 1992 > Naissance d’un festival > L’excellence et la tolérance, François Zimmer .......................................................p.4 > Une grosse aventure, Laurent Arnold ...................................................................p.5 continue > « Caomme un pèlerinage », Laurent Arnold ........................................................p.6 Les Eurockéennes ont 25 ans. Qui l’eut > Un air de Woodstock au pied du Ballon d’Alsace, Thierry Boillot .......................p.7 cru ? Et si aujourd’hui en 2013, un doux • 1993 – 1997 > Les Eurocks, place incontournable rêveur déposait sur la table le dossier d’un grand et beau festival de musiques > Les Eurocks, précurseurs du partenariat, Lisa Lagrange ..................................... p.8 actuelles (selon la formule consacrée), > Internet : le partenariat de -

Nr Kat Artysta Tytuł Title Supplement Nośnik Liczba Nośników Data

nr kat artysta tytuł title nośnik liczba data supplement nośników premiery 9985841 '77 Nothing's Gonna Stop Us black LP+CD LP / Longplay 2 2015-10-30 9985848 '77 Nothing's Gonna Stop Us Ltd. Edition CD / Longplay 1 2015-10-30 88697636262 *NSYNC The Collection CD / Longplay 1 2010-02-01 88875025882 *NSYNC The Essential *NSYNC Essential Rebrand CD / Longplay 2 2014-11-11 88875143462 12 Cellisten der Hora Cero CD / Longplay 1 2016-06-10 88697919802 2CELLOSBerliner Phil 2CELLOS Three Language CD / Longplay 1 2011-07-04 88843087812 2CELLOS Celloverse Booklet Version CD / Longplay 1 2015-01-27 88875052342 2CELLOS Celloverse Deluxe Version CD / Longplay 2 2015-01-27 88725409442 2CELLOS In2ition CD / Longplay 1 2013-01-08 88883745419 2CELLOS Live at Arena Zagreb DVD-V / Video 1 2013-11-05 88985349122 2CELLOS Score CD / Longplay 1 2017-03-17 0506582 65daysofstatic Wild Light CD / Longplay 1 2013-09-13 0506588 65daysofstatic Wild Light Ltd. Edition CD / Longplay 1 2013-09-13 88985330932 9ELECTRIC The Damaged Ones CD Digipak CD / Longplay 1 2016-07-15 82876535732 A Flock Of Seagulls The Best Of CD / Longplay 1 2003-08-18 88883770552 A Great Big World Is There Anybody Out There? CD / Longplay 1 2014-01-28 88875138782 A Great Big World When the Morning Comes CD / Longplay 1 2015-11-13 82876535502 A Tribe Called Quest Midnight Marauders CD / Longplay 1 2003-08-18 82876535512 A Tribe Called Quest People's Instinctive Travels And CD / Longplay 1 2003-08-18 88875157852 A Tribe Called Quest People'sThe Paths Instinctive Of Rhythm Travels and the CD / Longplay 1 2015-11-20 82876535492 A Tribe Called Quest ThePaths Low of RhythmEnd Theory (25th Anniversary CD / Longplay 1 2003-08-18 88985377872 A Tribe Called Quest We got it from Here.. -

Title "Stand by Your Man/There Ain't No Future In

TITLE "STAND BY YOUR MAN/THERE AIN'T NO FUTURE IN THIS" THREE DECADES OF ROMANCE IN COUNTRY MUSIC by S. DIANE WILLIAMS Presented to the American Culture Faculty at the University of Michigan-Flint in partial fulfillment of the requirements for the Master of Liberal Studies in American Culture Date 98 8AUGUST 15 988AUGUST Firs t Reader Second Reader "STAND BY YOUR MAN/THERE AIN'T NO FUTURE IN THIS" THREE DECADES OF ROMANCE IN COUNTRY MUSIC S. DIANE WILLIAMS AUGUST 15, 19SB TABLE OF CONTENTS Preface Introduction - "You Never Called Me By My Name" Page 1 Chapter 1 — "Would Jesus Wear A Rolen" Page 13 Chapter 2 - "You Ain’t Woman Enough To Take My Man./ Stand By Your Man"; Lorrtta Lynn and Tammy Wynette Page 38 Chapter 3 - "Think About Love/Happy Birthday Dear Heartache"; Dolly Parton and Barbara Mandrell Page 53 Chapter 4 - "Do Me With Love/Love Will Find Its Way To You"; Janie Frickie and Reba McEntire F'aqe 70 Chapter 5 - "Hello, Dari in"; Conpempory Male Vocalists Page 90 Conclusion - "If 017 Hank Could Only See Us Now" Page 117 Appendix A - Comparison Of Billboard Chart F'osi t i ons Appendix B - Country Music Industry Awards Appendix C - Index of Songs Works Consulted PREFACE I grew up just outside of Flint, Michigan, not a place generally considered the huh of country music activity. One of the many misconception about country music is that its audience is strictly southern and rural; my northern urban working class family listened exclusively to country music. As a teenager I was was more interested in Motown than Nashville, but by the time I reached my early thirties I had became a serious country music fan. -

The Queer History of Camp Aesthetics & Ethical

Seattle Pacific University Digital Commons @ SPU Honors Projects University Scholars Spring 6-7-2021 FROM MARGINAL TO MAINSTREAM: THE QUEER HISTORY OF CAMP AESTHETICS & ETHICAL ANALYSIS OF CAMP IN HIGH FASHION Emily Barker Follow this and additional works at: https://digitalcommons.spu.edu/honorsprojects Part of the Fashion Design Commons, and the Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Studies Commons Recommended Citation Barker, Emily, "FROM MARGINAL TO MAINSTREAM: THE QUEER HISTORY OF CAMP AESTHETICS & ETHICAL ANALYSIS OF CAMP IN HIGH FASHION" (2021). Honors Projects. 118. https://digitalcommons.spu.edu/honorsprojects/118 This Honors Project is brought to you for free and open access by the University Scholars at Digital Commons @ SPU. It has been accepted for inclusion in Honors Projects by an authorized administrator of Digital Commons @ SPU. FROM MARGINAL TO MAINSTREAM: THE QUEER HISTORY OF CAMP AESTHETICS & ETHICAL ANALYSIS OF CAMP IN HIGH FASHION by EMILY BARKER FACULTY MENTORS: ERICA MANZANO & SARAH MOSHER HONORS PROGRAM DIRECTOR: DR. CHRISTINE CHANEY A project submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Arts degree in Honors Liberal Arts Seattle Pacific University Presented at the SPU Honors Research Symposium June 7, 2021 1 Abstract: ‘Camp’ has become a buzzword in fashion over the last few years, due to a rise in popularity following the 2019 MET Gala theme, “Camp: Notes on Fashion.” Based on Susan Sontag’s 1964 book “Notes on Camp,” the event highlighted many aesthetic elements of Camp sensibilities, but largely ignores the importance of the LGBTQ+ community in Camp’s development. In this piece, I highlight various intersections of Camp and queerness over the last century and attempt to understand Camp’s place in High Fashion today. -

Transgender and Black, Looking for an Audience

City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works Capstones Craig Newmark Graduate School of Journalism Fall 12-19-2015 Transgender and Black, Looking for an Audience Brian C. Josephs CUNY Graduate School of Journalism How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/gj_etds/108 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] Transgender and Black, Looking for an Audience Shagaysia Diamond at her apartment in the Bronx. Commodore Barry Park is an unappealing mid-sized space on most days. It sits next to Farragut Projects, tucked a few blocks away from Fort Greene Park and its neighboring brownstones. But today is Aug. 22, Day 1 of the Afropunk Music Festival. It’s 5 p.m— the hundreds of attendees gathered under the hot sun press against the barricade separating them from the empty main stage. No one wants to miss a moment of Ms. Lauryn Hill, who’s scheduled as the next performer. But Ms. Lauryn Hill isn’t the performer who gets on stage next. Transgender activist Cherno Biko leads a cavalcade of fellow protesters on stage to speak out against the violence wrought against black transgender bodies. Shagaysia Diamond, a redhead dressed in all black, is one of the protesters on a stage that promotes freedom; the banners that border it reads, “NO HOMOPHOBIA NO FATPHOBIA NO TRANSPHOBIA.” At 37 years old, Shagaysia Diamond isn’t used to large crowds. -

Volume 45, Number 01 (January 1927) James Francis Cooke

Gardner-Webb University Digital Commons @ Gardner-Webb University The tudeE Magazine: 1883-1957 John R. Dover Memorial Library 1-1-1927 Volume 45, Number 01 (January 1927) James Francis Cooke Follow this and additional works at: https://digitalcommons.gardner-webb.edu/etude Part of the Composition Commons, Ethnomusicology Commons, Fine Arts Commons, History Commons, Liturgy and Worship Commons, Music Education Commons, Musicology Commons, Music Pedagogy Commons, Music Performance Commons, Music Practice Commons, and the Music Theory Commons Recommended Citation Cooke, James Francis. "Volume 45, Number 01 (January 1927)." , (1927). https://digitalcommons.gardner-webb.edu/etude/741 This Book is brought to you for free and open access by the John R. Dover Memorial Library at Digital Commons @ Gardner-Webb University. It has been accepted for inclusion in The tudeE Magazine: 1883-1957 by an authorized administrator of Digital Commons @ Gardner-Webb University. For more information, please contact [email protected]. p MUSIC STUDY EXALTS LIFE M VS I C ®ETVDE MAGA ZINE JANUARY 1927 ■. HH ■. | I 9 Music and the State: with Important Opinions from Oen. Charles G. Dawes, Vice-President of the United States and Hon. Nicholas Longworth & -^Eight Ways to MaKe Playing Interesting—E. R. Kroeger ^ ^Schumann the Man—Felix BorowsKi ^ ^Practical Acoustics—L. Fairchild JANUARY 1927 Page 1 THE ETUDE A Remarkable Selection of Delightful Operettas From Which to Make an Early Choice for Spring Production_ is so simple to pet res nils Three New Comic Opera “Hits’’ With an Irresistible Appeal PENITENT PIRATES ROMEO AND JULIET A Musical Farce Comedy in Two Acts L Musical Burlesque in Two Acts for Men ■Words, Lyrics and Music inih such material An Operetta in Two Acts for Mixed Voices Words and Music By R. -

The South Wedge Quarterly

equal=grounds The South We dge Quarterly summer 2017 - volume v issue iv FREE hello The South Wedge Quarterly A PUBLICATION OF THE BUSINESS ASSOCIATION OF THE SOUTH WEDGE AREA | BASWA Editorial Board Chris Jones Karrie Laughton Katie Libby pride Rose O’Keefe Paula Frumusa Bridgette Pendleton-Snyder Lori Bryce I was not alone in wishing for a perfectly lovely transition from winter and spring into summer. Nor was Toni Beth Weasner I the only one wearing a hat, scarf and gloves while walking to admire flowering pear, plum and cherry Deb Zakrzewski trees. My rhododendron stayed at peak for three weeks thanks to those cold rains and freezing winds. [email protected] Art Production If you were to take some giant steps back through the centuries, I have no doubt that wishful think- ing about the weather and real hope for the future were part of the mix that tamed the forests in the Chris Jones Genesee Valley, led to the building of the Erie Canal and brought all the goods and ills of industrializa- John Magnus Champlin tion. In the South Wedge, I’ve had good company while celebrating recent changes. Jackie Evangelisti Advertising Sales Manager On the happy side, we’ve had the openings of one new venture after the next from Fountain of Youth Nancy Daley | [email protected] Fitness at the tip of South Avenue; to Abundance; to Relish fitting in so smoothly in Open Face’s spot; Time for Wine finally ready;Sujana Beauty and Brows, Just Browsing, and Highland Market Bakery Printed By & Deli, all within blocks of each other. -

Issue 171.Pmd

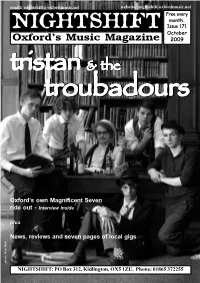

email: [email protected] website: nightshift.oxfordmusic.net Free every month. NIGHTSHIFT Issue 171 October Oxford’s Music Magazine 2009 tristantristantristantristan &&& thethethe troubadourstroubadourstroubadourstroubadourstroubadours Oxford’s own Magnificent Seven ride out - Interview inside plus News, reviews and seven pages of local gigs photo: Marc West photo: Marc NIGHTSHIFT: PO Box 312, Kidlington, OX5 1ZU. Phone: 01865 372255 NEWNEWSS Nightshift: PO Box 312, Kidlington, OX5 1ZU Phone: 01865 372255 email: [email protected] Online: nightshift.oxfordmusic.net THIS MONTH’S OX4 FESTIVAL will feature a special Music Unconvention alongside its other attractions. The mini-convention, featuring a panel of local music people, will discuss, amongst other musical topics, the idea of keeping things local. OX4 takes place on Saturday 10th October at venues the length of Cowley Road, including the 02 Academy, the Bullingdon, East Oxford Community Centre, Baby Simple, Trees Lounge, Café Tarifa, Café Milano, the Brickworks and the Restore Garden Café. The all-day event has SWERVEDRIVER play their first Oxford gig in over a decade next been organised by Truck and local gig promoters You! Me! Dancing! Bands month. The one-time Oxford favourites, who relocated to London in the th already confirmed include hotly-tipped electro-pop outfit The Big Pink, early-90s, play at the O2 Academy on Thursday 26 November. The improvisational hardcore collective Action Beat and experimental hip hop band, who signed to Creation Records shortly after Ride in 1990, split in outfit Dälek, plus a host of local acts. Catweazle Club and the Oxford Folk 1999 but reformed in 2008, still fronted by Adam Franklin and Jimmy Festival will also be hosting acoustic music sessions. -

84865569.Pdf (467.8Kb)

Kritikertoppen En kvantitativ studie Matias Helgheim Masteroppgave i medievitenskap Institutt for informasjons- og medievitenskap Universitetet i Bergen 1 Forord En takk må rettes til veileder Peter Larsen for god rådgivning og mange konstruktive veiledningsøkter. Takk også til Dagsavisen ved Geir Rakvaag, som har bidratt med data, informasjon og generell hjelp med det som er selve grunnlaget for oppgaven: Kritikertoppen- listene. Ellers er jeg takknemlig for alle som har kommet med kommentarer og tips underveis, på lesesalen og ellers. Det har vært en lærerik prosess. Matias Helgheim 21.05.2011 2 Innholdsliste Introduksjon..........................................................................................................................................4 Problemstilling.....................................................................................................................................6 Bakgrunn..............................................................................................................................................7 Om Kritikertoppen ..........................................................................................................................7 Musikkritikkfeltet............................................................................................................................8 Kjønn , musikk og medier..............................................................................................................10 Etnisitet, musikk og medier...........................................................................................................11