Steigerwald Mit Vorland

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Die Ausweisung Eines Nationalparks Steigerwald Vorteil Oder Nachteil Für Die Region?*

Mitteilungen der Fränkischen Geographischen Gesellschaft Bd. 58, 2011, S. 115-136. Matthias Unglaub Die Ausweisung eines Nationalparks Steigerwald Vorteil oder Nachteil für die Region?* 1 Einführung 1.1 Problemdarstellung und Zielsetzung In.der.Diskussion.um.die.Ausweisung.eines.Nationalparks.im.nördlichen.Steiger- wald.zeigt.sich.der.grundsätzliche.Gegensatz.zwischen.Konzepten.des.segregativen. und.des.integrativen.Prozessschutzes..Die.Befürworter.eines.Nationalparks.sehen. im.Instrument.des.segregativen.Prozessschutzes.die.beste.Strategie,.um.die.alten. Buchenwälder.des.nördlichen.Steigerwalds.dauerhaft.zu.erhalten..Sie.führen.den. guten.ökologischen.Status.dieser.Wälder.auf.die.extensive.Nutzung.bzw..die.unter- bliebene.Intensivierung.der.Nutzung.in.der.Vergangenheit.zurück..Diese.besondere. historische.Entwicklung.hinterließ.den.Waldbestand.in.einem.der.potentiellen. natürlichen.Vegetation.ähnlichen.Zustand..Die.Befürworter.eines.Nationalparks. empfinden.die.Nutzung.der.alten.Buchenwälder.durch.den.Menschen.als.störenden. Einfluss.auf.deren.dynamische.Entwicklung,.die.nach.dem.Prinzip.„Natur.Natur. sein.lassen“.erfolgen.sollte..Deshalb.wollen.sie.zukünftig.in.einem.Nationalpark.den. Einfluss.des.Menschen.auf.dem.Großteil.der.Fläche.ausschließen..Auf.der.Seite. der.Befürworter.hat.sich.vor.allem.der.Bund.Naturschutz.in.Bayern.exponiert,.der. zusammen.mit.anderen.Verbänden.den.„Freundeskreis.Pro.Nationalpark.Steiger- wald“.gründete..Dagegen.betrachten.Gegner.eines.Nationalparks.die.bestehenden. Instrumente.des.integrativen.Prozessschutzes,.den.Naturpark.Steigerwald.und.das. Trittsteinkonzept.des.Forstbetriebs.Ebrach,.als.ausreichend.für.den.Schutz.des. nördlichen.Steigerwalds..Für.sie.ist.gerade.die.kontinuierliche.Bewirtschaftung. durch.den.Menschen.der.Grund.für.die.unbestritten.hohe.ökologische.Wertigkeit. dieser.Wälder..Deshalb.wollen.sie.die.bisherige,.als.nachhaltig.empfundene.Nut- zungsweise.durch.den.Menschen.aufrecht.erhalten.und.nur.auf.Teilflächen.eine. ungestörte.Naturentwicklung.zulassen..Die.Gegner.eines.Nationalparks,.vor.allem. -

Treetop Path Steigerwald in Franconia

WELCOME TO RADSTEIN IMPRINT Baumwipfelpfad Steigerwald You can experience beautiful Steigerwald from Bayerische Staatsforsten AöR another perspective since March 2016. Radstein 2, 96157 Ebrach Phone: +49(0)9553 989-80102 Conveniently located on B22 near Markt Ebrach E-Mail: [email protected] in Upper Franconia, it is a great excursion in www.baumwipfelpfadsteigerwald.de any season. @Baumwipfelpfad.Steigerwald High up in the treetops, on a length of 1150 meters Direction to Steigerwald- our path made out of Douglas fir and larch wood @baumwipfelpfadsteigerwald zentrum TREETOP PATH STEIGERWALD exit deer kiosk/ winds through the Steigerwald, rich in deciduous park restroom way IN FRANCONIA back hardwood - the trees within your grasp! OBSERVATION TOWER DIRECTIONS pathway Out centrepiece is a tower, 42 meters in height, entry cash-desk dining area allowing you truly impressive views over the administration Franconian Plateau and the surrounding Steiger- wald. Take a moment and let your eyes wander. The design of this sturdy construction with a Handthal maximum incline of 6% is also fully accessible to Neuses wheelchair users, baby strollers and rollators. Schlüsselfeld Neustadt an der Aisch This institution is funded by the State of Bavaria. OPEN YEAR-ROUND Nr. PEFC/0421031/024200000001 WHEELCHAIR ACCESS The Bayerische Staatsforsten are PEFC-certified. This flyer has been printed on PEFC-certified paper. FAMILY-FRIENDLY (PEFC/04-31-2017) Content and structure of this publication are protected by copyright. The repro- duction of information or data, especially the use of texts, partial text or graphic material, is subject to prior consent by the Bayerische Staatsforsten. EXPERIENCE NATURE & ANIMALS UP CLOSE RESTAURANT AT BAUMWIPFELPFAD OPENING HOURS & ENTRANCE FEES Our restaurant caters to all appetites, big or small: we serve you OPENING HOURS a range of freshly prepared regional and international meals. -

Steigerwald-Panoramaweg STEIGERWALD TOURISMUS

Konrad Lechner Steigerwald-Panoramaweg STEIGERWALD TOURISMUS Ein Pocketguide der Zeitschrift 1 2 INHALT 2 Übersichtskarte 3 Inhalt, Einleitung und Impressum 4-7 Tipps, Nützliches, Interessantes vom und am Weg 8-9 1 Bad Windsheim-Herbolzheim (12 km, 3 Std. 15 Min. Gehzeit) 10-11 2 Herbolzheim-Bullenheim (14,2 km, 3 Std. 45 Min. Gehzeit) 12-13 3 Bullenheim-Iphofen (19,5 km, 5 Std. 15 Min. Gehzeit) 14-15 4 Iphofen-Abtswind (16,4 km, 4 Std. 15 Min. Gehzeit) 16-17 5 Abtswind-Ebrach (16,4 km, 4 Std. 15 Min. Gehzeit) 18-19 6 Ebrach-Michelau i. Stgw. (15,8 km, 4 Std. Gehzeit) 20-21 7 Michelau i. Stgw. -Eschenau (19 km, 5 Std. 15 Min. Gehzeit) 22-23 8 Eschenau-Eltmann (23,7 km, 6 Std. 15 Min. Gehzeit) 24-25 9 Eltmann-Bamberg (24,7 km, 7 Std. Gehzeit) 26 Zugang nach Gerolzhofen 27-29 Etappengliederung mit interessanten Höhepunkten am und in der Nähe des Weges 30-31 Pauschalangebote Wandermagazin-Pocketguide, aktualisierte Auflage, Dezember 2019 Chefredakteur: Thorsten Hoyer, Geschäftsführer: Ralph Wuttke [email protected] [email protected] Mitherausgeber: Steigerwald Tourismus e.V. Verlag, Redaktionsanschrift: Gesamtplanung: Dr. Konrad Lechner OutdoorWelten GmbH, und TV Steigerwald Theaterstr. 22, 53111 Bonn Tel. 0228/28 62 94-80, Fax -99 Wegescout: Dr. Konrad Lechner, [email protected] [email protected] www.outdoor-welten.de Titelbild: Dr. Konrad Lechner © OutdoorWelten GmbH, Bonn, 2019 Fotos: Sofern nicht anders gekennzeichnet: Nachdruck – auch auszugsweise – nur Dr. Konrad Lechner mit Genehmigung des Verlages und mit Quellenangaben statthaft. Haftungsaus- Steigerwald Tourismus/Mittelfr. schluss für Tourentipps: Für Änderungen Bocksbeutelstraße/F. -

Klimaanpassungskonzept Für Stadt Und Landkreis Bamberg

Klimaanpassungskonzept für Stadt und Landkreis Bamberg Bildernachweis für die Titelseite: Layout: Stefan Mähringer, Stadt Bamberg Bilder: Solar (A. Nüßlein), Altenburg (Stadtarchiv Bamberg), Untere Mühlen Bild 1 (Mader Rudolf), Untere Mühlen Bild 2 (Mader Rudolf), Giechburg (Stadtarchiv Bamberg), Workshop (Stadtarchiv Bamberg) Grafik: Kais, Landratsamt Bamberg 2 Konzept zur Anpassung an den Klimawandel – Stadt und Landkreis BAMBERG Auftraggeber Klima- und Energieagentur Bamberg Maximiliansplatz 3 96047 Bamberg Projektbearbeitung GreenAdapt Gesellschaft für Klimaanpassung mbH (Projektleitung) Luisenstraße 53, 10117 Berlin www.greenadapt.de Gesellschaft für sozio:ökonomische Forschung b.R. (GSF) Theodor-Echtermeyer-Str. 12, 14469 Potsdam www.gsf-potsdam.de LUP – Luftbild Umwelt Planung GmbH Große Weinmeisterstraße 3a, 14469 Potsdam www.lup-umwelt.de Projektförderung Die Erstellung des Klimaanpassungskonzeptes für die Stadt und den Landkreis Bamberg wur- de von 2019 bis 2020 vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher- heit aufgrund eines Beschlusses des Deut- schen Bundestags gefördert. Förderkennzei- chen: FKZ 03K09416 Zitiervorschlag: Walther, Carsten, Fritz Reusswig, Susan Thiel, Adrian Pfalzgraf, Antje Knorr, Hartmut Kenneweg, Gregor Weyer, Johanna Keller, und Wiebke Lass. 2020. „Klimaanpassungskonzept für Stadt und Landkreis Bamberg“. Berlin, Potsdam. 3 Danksagung Das vorliegende Konzept zur Anpassung an den Klimawandel für den Landkreis Bamberg und die kreisfreie Stadt Bamberg wäre ohne den Austausch mit vielen Fachleuten und auch Bürgerinnen und Bürgern nicht in dieser Form zustande gekommen. Ein methodischer Zugang, der auf einer breiten Partizipation basiert, lag von Beginn an in der Absicht der Klimaallianz als Auftraggeberin und des Projektteams als Auftragnehmer. Denn inzwischen ist bekannt: Ohne eine intensive Einbeziehung der örtlichen Stakeholder landen Konzepte oft in dunklen Schubladen, da sie allzu oft an den örtlichen Belangen vorbei gehen. -

Treetop Path Steigerwald in Franconia

WELCOME TO RADSTEIN IMPRINT Baumwipfelpfad Steigerwald You can experience beautiful Steigerwald from Bayerische Staatsforsten AöR another perspective since March 2016. Radstein 2, 96157 Ebrach Telefon: +49(0)9553 989-80102 Conveniently located on B22 near Markt Ebrach Mail: [email protected] in Upper Franconia, it is a great excursion in www.baumwipfelpfadsteigerwald.de any season. @Baumwipfelpfad.Steigerwald High up in the treetops, on a length of 1150 meters Direction to Steigerwald- our path made out of Douglas fir and larch wood @baumwipfelpfadsteigerwald zentrum TREETOP PATH STEIGERWALD exit deer winds through the Steigerwald, rich in deciduous park way IN FRANCONIA back hardwood - the trees within your grasp! OBSERVATION TOWER DIRECTIONS pathway Out centrepiece is a tower, 42 meters in height, entry cash-desk dining area allowing you truly impressive views over the administration Franconian Plateau and the surrounding Steiger- wald. Take a moment and let your eyes wander. The design of this sturdy construction with a Handthal maximum incline of 6% is also fully accessible to Neuses wheelchair users, baby strollers and rollators. Schlüsselfeld Neustadt an der Aisch This institution is funded by the State of Bavaria. OPEN YEAR-ROUND Nr. PEFC/0421031/024200000001 WHEELCHAIR ACCESS The Bayerische Staatsforsten are PEFC-certified. This flyer has been printed on PEFC-certified paper. FAMILY-FRIENDLY (PEFC/04-31-2017) Content and structure of this publication are protected by copyright. The repro- duction of information or data, especially the use of texts, partial text or graphic material, is subject to prior consent by the Bayerische Staatsforsten. EXPERIENCE NATURE & ANIMALS UP CLOSE RESTAURANT AT BAUMWIPFELPFAD OPENING HOURS AND FURTHER INFORMATION Our restaurant caters to all appetites, big or small: we serve you a range of freshly prepared regional and international meals. -

GROUP ADVENTURES SCHWEINFURT 360° on the Road with the Group, Schweinfurt "Schlachtschüssel",Pleasure & Adventure Tours, Hits for Kids, Meetings

GROUP ADVENTURES SCHWEINFURT 360° On the Road with the Group, Schweinfurt "Schlachtschüssel",Pleasure & Adventure Tours, Hits for Kids, Meetings www.schweinfurt360.de SCHWEINFURT 360° Tourismus rund um Stadt und Land. 2018/2 PROGRAMME RECOMMENDATIONS FOR GROUP TOURS DISCOVER THE CITY AND THE REGION GROUP OFFERS TOURS AROUND THE CITY 04 FOR GOURMETS 14 AND THE REGION On the road in the wine country 04 Our bestsellers 14 On the road in the beer country 06 Our culinary tours 15 The Tradition of the Original Our classics 16 Schweinfurt Schlachtschüssel 08 Our art treasures 18 Artistic pleasures 10 "Neigschmeckt" - A Taste Of Elsewhere 13 TIP: "Costumed tour STANDARD PRICES FOR GUIDED TOURS guides tell the story of a specifi c era. Our 1 to 25 persons | Prices of the guides depend on the bus tour. classic city tours provide a comprehensive historical overview." Guided Tour Costume- / Guided Tour 60 min. 40 60 min. 50 extra 30 min. 20 extra 30 min. 20 up to 5 hours 200 up to 5 hours 210 (Half-day Rate) up to 8 hours 300 up to 8 hours 310 (Day Rate) Colour key: Pleasure Culture Art Nature City of Gerolzhofen Guided tours in the City of Gerolzhofen can be booked at the The tour offer is subject to several restric- Gerolzhofen Tourist Information Offi ce by phone +49 (0)93 82 90 35 12, tions such as availability of the tour guides, or online at [email protected]. additional offers or opening hours of our service partners. We are not, therefore, ob- A list of the diverse programmes is available in the brochure liged to accept reservation requests. -

Imageprospekt Mit Rundwanderwege-Karte 5,02 MB

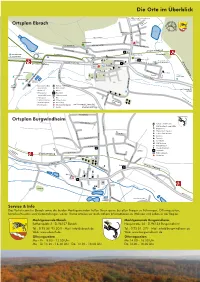

Die Orte im Überblick Parkplatz Dreiherrnbrunnen nach A70 / Haßfurt Ortsplan Ebrach Brucksteigstraße Ziegel- hüttenweg Lausbühlstraße Weiher Panoramaweg Neudorfer Straße Neudorfer Waldspielplatz Zur Waldspitze Felsenkellerstraße Wingertsbergstraße Brucksteigstraße Langäckerstraße Wifostraße 2FrankenRadweg straße Festplatz Wald- Baumwipfelpfad Bahnhofstraße Grundschule Schulsportplatz nach Würzburg b Lagerhausstraße Spielplatz Arzt Wald- straße Kindergarten d Bauernhofstr. Steigerwaldschule 7 Horbachweg 2Franken Würzburger Straße / B22 e Staatl. Realschule 2FrankenRadweg Marktplatz c a Seniorenheim Bamberger Straße 8 Radweg e 2 Weiherseeweg ß Mühlrangenweg a r t 1 / 4 S Sportplatz Anstaltstr. St. Lukas r Mittelebrach e g Parkplatz n Zahnarzt Campingplatz i 3 Bamberger Straße s 5 s Untere Mühle Emil-Kemmer- e r 6 Straße g Wohnmobilstellpl. ß o r Minigolf Ebracher G SchwimmbadwegNaturbad JVA Jugend- 1 Zisterzienserabtei Rathaus / Verkehrsamt zeltplatz 2 Klosterkirche a Rathausplatz Otto-Leybold-Ring nach Burgwindheim 3 Kaisersaal b Polizei Bamberg 4 Museum der Feuerwehr Otto-Leybold-Ring Mittelebrach Geschichte Ebrachs Elektrotankstelle 5 Abteigarten c WC nach Eberau 6 Herkulesbrunnen d Orangerieweg Abt-Montag- 7 Orangeriegarten e Ausstellung Straße 8 Kräutergarten Info-Stand Marktplatz zum Gewerbegebiet "Ebrach Süd" Am Gressinger Berg nach A3 / Geiselwind W-LAN Parkplatz St. Rochus Am Stückberg Ortsplan Burgwindheim Abt-Leiterbach-Str. Rathaus / Verkehrsamt 1 Wallfahrtskapelle zum hl. Blut 2 Blutsbrunnen Kellerstr. Am 3 Pfarrkirche St. Jakobus Römigswäldchen 4 Schloss / kath. Pfaramt a Bücherei To racker Gundermannstr. Turnhalle Am Geyergrund Am b Helenenweg c Bocciabahn Wallfahrtsweg Siedlungsstr. d Primiz-Brunnen Siedlungsstr. e Unterweilerer Weg f Eine-Welt-Zentrum nach Ebrach Würzburg Zahnarzt Feuerwehr Siedlungsstr. 2FrankenRadweg Am Lerchenberg Elektrotankstelle Bahnhofstr. Kellerstr. Marktplatz c d Siedlungsstr. Am Weinberg Mittelebrach Hauptstraße / B22 1 Kindergarten 2Franken Blutbrunnenstr.2 Radweg Schule b Hauptstraße / B22 Arzt Marktpl. -

A Pan-European Art Trade in the Late Middle Ages: Isotopic Evidence On

A pan-European art trade in the Late Middle Ages: Isotopic evidence on the Master of Rimini enigma Wolfram Kloppmann, Lise Leroux, Philippe Bromblet, Pierre-Yves Le Pogam, Anne-Thérèse Montech, Catherine Guerrot To cite this version: Wolfram Kloppmann, Lise Leroux, Philippe Bromblet, Pierre-Yves Le Pogam, Anne-Thérèse Montech, et al.. A pan-European art trade in the Late Middle Ages: Isotopic evidence on the Master of Rimini enigma. 2021. hal-03114505 HAL Id: hal-03114505 https://hal-brgm.archives-ouvertes.fr/hal-03114505 Preprint submitted on 19 Jan 2021 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. A pan-European art trade in the Late Middle Ages: Isotopic evidence on the Master of Rimini enigma W. Kloppmann1*, L. Leroux2,3, Ph. Bromblet4, P.-Y. Le Pogam5, A.T. Montech1, C. Guerrot1 1BRGM, French Geological Survey, 3 Av. Claude Guillemin, 45060 Orléans, France, [email protected]. 2LRMH, 29 rue de Paris, 77420 Champs-sur-Marne, France. 3CRC-USR3224, MNHN-CNRS-MCC, 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire, 75005 Paris, France 4CICRP Belle-de-Mai, 21 rue Guibal, 13003 Marseille, France. 5Département des Sculptures, Musée du Louvre, 101 rue de Rivoli, 75058 Paris Cedex, France. -

Faire Chance Für Den Steigerwald! – Steigerwald Soll Bei Nationalparksuche Berücksichtigt Werden!

Ich unterstütze die Petition mit meiner Unterschrift: Faire Chance für den Steigerwald! – Steigerwald soll bei Nationalparksuche berücksichtigt werden! Von: Benedikt Schmitt aus: 96181 Rauhenebrach An: Kommunalpolitiker/innen der Steigerwaldregion: Landräte Johann Kalb (Lkr. BA), Wilhelm Schneider (Lkr. HAS), Florian Töpper (Lkr. SW), Oberbürgermeister Andreas Starke (Stadt BA), Sebastian Remelé (Stadt SW), Bürgermeister & Kommunalpolitik in: Steigerwald - Region: Landkreise BA, SW, HAS, Städte BA, SW Zeichnungsfrist bis: 08.05.2017 Mit dieser Petition setzen wir uns dafür ein, dass die Landräte, Oberbürgermeister und die Kommunalpolitiker/innen in den Landkreisen Bamberg, Hassberge und Schweinfurt und den Städten Bamberg und Schweinfurt sich bei der Bayerischen Staatsregierung dafür einsetzen, dass der Steigerwald beim aktuellen Suchprozess zum dritten Nationalpark berücksichtigt wird. Engagierte Bürgerinnen und Bürger im Steigerwald haben den Verein Nationalpark Nordsteigerwald mit dem Ziel gegründet, dass im Nordsteigerwald ein Nationalpark geschaffen wird. Seit ca. 10 Jahren setzen sich Umweltverbände für einen Nationalpark Steigerwald ein. Das Anliegen wird mittlerweile von einer 2/3-Mehrheit der Bevölkerung in der Steigerwaldregion unterstützt. Die bayerische Staatsregierung lehnt es bislang jedoch ab, dass der Steigerwald Nationalpark werden darf und hat das Gebiet sogar vom aktuellen Suchprozess für einen dritten Nationalpark in Bayern kategorisch ausgeschlossen. Auch die Landräte der Landkreise Bamberg, Hassberge und Schweinfurt -

Umwandlung in Einen Eingetragenen Verein Ausgangslage

TOURISMUSVERBAND STEIGERWALD UMWANDLUNG IN EINEN EINGETRAGENEN VEREIN AUSGANGSLAGE TV STEIGERWALD • Externe Organisationsanalyse durchgeführt, personelle Trennung Tourismusverband, Naturpark und Landkreistourismus Neustadt a.d.Aisch – Bad Winsheim erfolgt • Inhaltliche und personelle Neuaufstellung soll ab 2019 erfolgen, Geschäftsführung TV Steigerwald wird 2019 ausgeschrieben • Weitere Empfehlung: Umwandlung des TV Steigerwald in einen eingetragenen Verein zur Ausschöpfung von Zuschussmöglichkeiten und Haftungsbeschränkung Umwandlung TV Steigerwald | Wirtschaftsförderung | © Landratsamt Schweinfurt | 06.12.2018 Folie 2 UMWANDLUNG IN EINEN EINGETRAGENEN VEREIN TV STEIGERWALD • Vorabinformation zur Vorstandssitzung am 08.11.2018 erfolgte per Mail am 26.10.2018: Ankündigung der kurzfristigen Umwandlung in einen e.V. und Übersendung eines Satzungsentwurfs • Landkreis Schweinfurt hat seine Verwunderung darüber zum Ausdruck gebracht • Inhaltliche Prüfung des Satzungsentwurfs hat Nachbesserungsbedarf in mehreren Punkten ergeben • Abgestimmtes Vorgehen u.a. mit den Landkreisen Bamberg, Haßberge und Kitzingen • Überarbeiteter Satzungsentwurf wurde am 05.11.2018 vorgelegt Umwandlung TV Steigerwald | Wirtschaftsförderung | © Landratsamt Schweinfurt | 06.12.2018 Folie 3 UMWANDLUNG IN EINEN EINGETRAGENEN VEREIN TV STEIGERWALD • Identitätswahrende Umwandlung, keine neuen/zusätzlichen Verpflichtungen für die Landkreise: Gremienbeschlüsse in den beteiligten Landkreisen sieht die rechtsaufsichtlich für den Landkreis Neustadt a.d.Aisch zuständige Regierung -

Verordnung Über Den Naturpark Steigerwald

Verordnung über den „Naturpark Steigerwald“ Vom 8. März 1988 Auf Grund von Art. 11, 45 Abs. 1 Nr. 2 und Art. 37 Abs. 2 Nr. 1 des Bayerischen Naturschutzgesetzes –BayNatSchG- (BayRS 791-1-U), zuletzt geändert durch § 7 des Gesetzes vom 16. Juli 1986 (GVBI S. 135), erläßt das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen folgende Verordnung: § 1 Schutzgegenstand (1) Das Gebiet des Steigerwalds in den Landkreisen Bamberg, Haßberge, Kitzingen, Schweinfurt, Erlangen-Höchstadt, Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim wird in den in § 2 näher bezeichneten Grenzen als Naturpark festgesetzt. Das Gebiet hat eine Größe von ca. 128000 Hektar. (2) Der Naturpark erhält die Bezeichnung „Naturpark Steigerwald“. (3) Träger des Naturparks ist der „Verein Naturpark Steigerwald e.V.“ mit Sitz in Ebrach. § 2 Naturparkgrenzen (1) Die Grenzen des Naturparks sind in einer Karte M=1:100000, die als Anlage Bestandteil dieser Verordnung ist, grob dargestellt. (2) Die genauen Grenzen des Naturparks sind in einer Karte M = 1:25000 eingetragen, die beim Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen als oberster Naturschutzbehörde niedergelegt ist und auf die Bezug genommen wird. Maßgebend für den Grenzverlauf ist der Eintrag in dieser Karte mit der Außenkante des Begrenzungsstrichs. Weitere Ausfertigungen dieser Karte befinden sich bei den Regierungen von Ober-, Mittel- und Unterfranken als höheren Naturschutzbehörden und bei den Landratsämtern Bamberg, Haßberge, Kitzingen, Schweinfurt, Erlangen-Höchstadt, Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim als unteren Naturschutzbehörden. (3) Die Karten werden bei den in Absatz 2 genannten Behörden archivmäßig verwahrt und sind dort während der Dienststunden allgemein zugänglich. § 3 Schutzzone (1) Innerhalb des Naturparks wird eine Schutzzone festgesetzt, welche die Voraussetzungen eines Landschaftsschutzgebiets erfüllt. -

Schweinfurt Excursion Tips in the Schweinfurt 360° Region Biking

Welcome to Schweinfurt Excursion tips in the Schweinfurt 360° region The Schweinfurt region offers explorers a wealth of magnificent Take the ferry across the Main to buildings, half-timbered romanticism, natural beauty spots as well get to the St. Ludwig Monastery. as cultural treasures and traditions. The Main Valley, the Hassberge Once a spa, the buildings were sub - Mountains and the Steigerwald Forest provide the scenic backdrop. Look sequently repurposed by monks as a Benedictine monastery. It forward to being surprised! now houses an educational insti- location high above its surround- tution, the Antonia Werr Center. ings, it is not currently open to the The monastery’s Church of the public, unfortunately. However, its Holy Family was built in neo-Ro- imposing appearance alone suf- manesque style and is open to fices to reflect its great impor- everyone. Embedded in the delightful the numerous historical town cen- tance and striking history. by the three communities of www.wipfeld.de The Steigerwald Center’s “Expe- Franconian wine landscape, the ters and marketplaces. The Gaden Sennfeld, Gochsheim and riencing sustainability“ exhibi- Schweinfurt 360° region offers buildings are an important cultural You can get the best view by Schwebheim in the Schweinfurt- tion is also well worth a visit. If an experience for all the senses. legacy and living witnesses of the walking up what are known as the er Mainbogen area. The objective you’re looking to experience even World-renowned museums, an past. Thanks to extensive reno- ”Himmelsleiter steps” in the old is to provide a lively impression more forest you can take a nature old town quarter as an insider tip, vation measures, the Kirchgaden town of Mainberg.