Analisis Nariño.Indd

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

FI-PLAN-110810 – V 5 Página 1 De 29 INFORME FINANCIERO FLUJO

FI-PLAN-110810 – V 5 INFORME FINANCIERO FLUJO DE RECURSOS DEPARTAMENTO DE NARIÑO CORTE A 31 DE MARZO DE 2013 En el presente informe se incluye información financiera y el análisis del flujo de los recursos en las entidades territoriales. En la Gráfica No 1 se visualiza el porcentaje poblacional del Departamento. Gráfica No 1 MAPA POLITICO Y POBLACIONAL SAN ANDRÉS DE TUMACO 11.2% SAMANIEGO 2.9% PASTO 25.2% IPIALES 7.8% Página 1 de 29 FI-PLAN-110810 – V 5 El Departamento de Nariño lo conforman 64 municipios con una población total, según el DANE 1.701.840 habitantes, Su capital Pasto tiene la mayor concentración de la población con 428.948 habitantes equivalentes al 25.2%, seguido de San Andrés de Tumaco con 191.218 habitantes equivalentes al 11.2%. En la Tabla No 1 se presenta la clasificación etaria de la población por edades de los habitantes, al igual que el rango de edad y cantidad de hombres y mujeres. Tabla No 1 CLASIFICACIÓN ETARIA FEMENINO MASCULINO 847.761 854.021 50% 50% Fuente: DANE El sexo masculino está representado en el 50% y el femenino en 50%, estando concentrada la población entre las edades de 0 a 29 años con el 55.6% de la población total del Departamento. 1. AFILIACIÓN Las fuentes de información oficiales que se tuvieron en cuenta para analizar la afiliación al SGSSS son: DANE El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), es la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. -

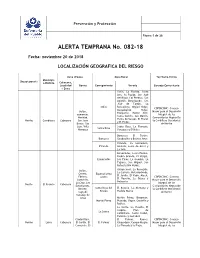

ALERTA TEMPRANA No

Prevención y Protección Página 1 de 36 ALERTA TEMPRANA No. 082-18 Fecha: noviembre 20 de 2018 LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL RIESGO Zona Urbana Zona Rural Territorio Étnico Municipio Departamento o Distrito Cabecera, Localidad Barrio Corregimiento Vereda Consejo Comunitario o Zona Sidón, La Florida, Santa Ana, La Espiga, San José del Bijao, Las Piedras, San Agustín, Desplayado, San José de Taitán, La Sidón Roncadora, Migüel Nulpí, COPDICONC: Consejo Guayabalito Nulpí, Belén, Mayor para el Desarrollo Pesquería, Monte Alto, comercio, Integral de las Santa Cecilia, San Martín, Navidad, Comunidades Negras De Punta de Vargas, El Placer Nariño Cumbitara Cabecera San Juan la Cordillera Occidental y El Pinde. Bosco, San de Nariño Luis, Villa Santa Rosa, La Floresta, Santa Rosa Hermosa Yanazara y El Balso. Damasco, El Turbio, Damasco Guadualito y Buenos Aires Pizanda, La Herradura, Pizanda Aminda, Loma de Arroz y La Sala. Esmeraldas, Loma Pamba, Piedra Grande, El Vergel, Esmeraldas Los Pinos, La Guadua, La Tigrera, San Miguel, San Rafael y Río Verde. Guayacanal, La Recogida, Belén, La Carrera, Matarredonda, Centro, Especial zona El Jardín, El Vado, Macal, Fátima, centro COPDICONC: Consejo El Rosario, La Guaca y Juanchito, Mayor para el Desarrollo Potrerito. La Cruz, Los Integral de las Nariño El Rosario Cabecera Estudiantes, Comunidades Negras De Recreo, Santa Rosa del El Roncón, La Montaña y la Cordillera Occidental Sagrado Rincón Pueblo Nuevo de Nariño Corazón de Jesús Martín Pérez, Despensa, Martín Pérez Planada, Vapor, Centella y Robles. La Sierra, La Claudia, El Suspiro, Plan de La Sierra Cumbitara, Santa Isabel, Palermo y Galindez Ciudad Real, El Palmar, Ramos, COPDICONC: Consejo Nariño Leiva Cabecera El Jardín, El El Palmar Chupadero, Campo Alegre, Mayor para el Desarrollo Comercio, El La Planada y la Playa. -

Centrales Electricas De Nariño S.A. E.S.P

San Juan de Pasto, 12 de Junio de 2013 Centrales Eléctricas de Nariño S.A. ES. P. NIT. 891.200.200-8 CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. COMUNICADO CEDENAR S.A. E.S.P., se permite informar a Usted y por su conducto a la ciudadanía, a través de los espacios de servicio a la comunidad, que se ha proqrarnado trabajos de Instalacion de reles de protección y control en Bahía de línea 115 KV, trabajos aprobados por el Centro Nacional de Despacho en la Subestación Panamericana, ubicada en la ciudad de Ipiales. Por lo anterior, se suspenderá el servicio de energía el día Domingo 16 de junio de 2013, de 06:00 AM hasta las 12:00M, afectando todos los circuitos correspondientes a la Subestación y las líneas que alimentan las Subestaciones Cumbal, Pupiales y Córdoba. Circuito 28PN01: Primero de mayo, Primero de mayo 11, Champagnat, Los Álamos, Jorge Eliecer Gaitán, Avenida Panamericana, Almacén Éxito, La Pradera, Rumichaca, Villanueva, Grupo Cabal, Banco de la Republica, Centro Comercial Rumichaca, Hostería, Al popular, Cedenar Ipiales, Carrera 5, Almacén Estrella, Calle 16, Angasmayo, Villa Jardín Circuito 28PN02: La Laguna, Libertad, Benjamín Herrera, Galería Central, La Florida, Puente Nuevo, Palermo, Antonio Nariño, Cementerio, Angel Felipe, Sarasty, Centenario, Bellavista, Villa Sofía, Villa del Carmen, Carreras 7,8 Y 9 con calle 10, 14 Y 16, Calle 9 con Carreras 4 y 6, Calle 10 con carreras 2 y 10 Y Notaria Segunda. Circuito 28PN03: comprende los siguientes sectores: Kennedy, Villalba, El Centro, Mistares, San José, Puenes, Las Américas, La Frontera, Limedec, Puerta del Sur, Gualcala, urb. -

Municipio De Barbacoas (Nariño, Colombia)

Informe Final MIRA: Municipio de Barbacoas (Nariño, Colombia). Zona urbana y rural de Barbacoas. 14 de agosto de 2018. Ubicación de la zona visitada Mapa: Elaborado por OCHA. Los límites y nombres mostrados y las designaciones usadas en este mapa no implican apoyo o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas con respecto al estatus legal de cualquier país, territorio, ciudad o área, o a sus autoridades, o con respecto a la delimitación de sus límites o fronteras. Datos de la misión Fecha de inicio: 14 de agosto de 2018. Fecha de finalización: 14 de agosto de 2018. Comunidades visitadas: Líderes sociales y comunitarios de Barbacoas y funcionarios de la alcaldía municipal. Organización líder: UMAIC ACNUR, OACNUDH, NRC, Médicos del Mundo, Alianza por la Solidaridad, UNVMC, MAPP – OEA, Organizaciones participantes: UMAIC. No. de entrevistas realizadas: 12 encuestas – 19 participantes (12 mujeres – 7 hombres). Datos generales Municipio de Barbacoas 40.429 habitantes (20.370 hombres – 20.059 mujeres). En el municipio cohabitan Población: comunidades indígenas Awá, población afrodescendiente y mestizos campesinos1. %Urbana / %Resto: 43,06% Cabecera – 17.408 habitantes / 56,94% Resto – 23.021 habitantes. Población en situación de desplazamiento: 1.048 (2013), 1.427 (2014), 1.013 (2015), 1.152 (2016), 820 (2017), 263 (2018)2 1 Proyección DANE 2018. Ver: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion 2 Consultado el 20 de septiembre de 2018 en: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 1 Informe Final MIRA: Municipio de Barbacoas (Nariño, Colombia). Zona urbana y rural de Barbacoas. -

Plan De Desarrollo De Arboleda

____________________________________________________________________________MUNICIPIO DE ARBOLEDA – NARIÑO PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004 - 2007 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE NARIÑO MUNICIPIO DE ARBOLEDA PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 2004 – 2007 FERNANDO JAVIER PORTILLA ALCALDE MUNICIPAL 2004 “Una Alcaldía abierta a las ideas de un pueblo” ____________________________________________________________________________MUNICIPIO DE ARBOLEDA – NARIÑO PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004 - 2007 FERNANDO JAVIER PORTILLA ALCALDE MUNICIPAL SEGUNDO EDOLIO DELGADO DELGADO PERSONERO MUNICIPAL CONCEJO MUNICIPAL DE ARBOLEDA 2004 - 2007 MARCO AURELIO MUÑOZ RODRIGUES Presidente Honorable Concejo Municipal JOSE FIDENCIO JURADO Vicepresidente GERMAN ALFREDO GRIJALBA CORDOBA 2º Vicepresidente JORGE ELIAS CASTILLO DAVID Concejal FRANCO ARMERO Concejal MARIA ELENA ARMERO RUIZ Concejal SEGUNDO MISAEL ERASO TORO Concejal LUIS ALBERTO GALARZA Concejal OVIDIO CIFUENTES BRAVO Concejal ANA MILENA ERASO Secretaria Concejo Municipal “Una Alcaldía abierta a las ideas de un pueblo” ____________________________________________________________________________MUNICIPIO DE ARBOLEDA – NARIÑO PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004 - 2007 CONSEJO MUNICIPAL DE PLANEACION SECTOR SALUD Dr. DIEGO QUEZADA Director IPS Municipal SECTOR EDUCACION FERNANDO DELGADO PTE. Subdirectiva Sindical Berruecos ORGANIZACIONES SINDICALES IVAN MEJIA PTE: Subdirectiva Sindical Sector Oriente ORGANIZAC. DE TRANSPORTE FELIX MARTINEZ Presidente Gremio de Choferes -

Informe De Viabilidad Financiera De Los Municipios Del Departamento De Nariño Vigencia 2014

Informe de Viabilidad Financiera de los municipios del Departamento de Nariño Vigencia 2014 1 Informe de Viabilidad Financiera de los municipios del Departamento de Nariño Vigencia 2015 SAN JUAN DE PASTO, MAYO DE 2016 2 GOBERNACION DE NARIÑO Camilo Ernesto Romero Galeano Gobernador SECRETARIA DE PLANEACION Luís Alfonso Escobar Jaramillo Secretario SUBSECRETARIA DE ASISTENCIA TÉCNICA Edgar Alonso Insandará Guerrero Subsecretario EQUIPO TECNICO DIEGO GOMEZ DAZA Profesional Universitario JUAN B. ORTIZ NIEVAS Profesional Universitario EQUIPO DE APOYO ANGELA PATRICIA PAZMIÑO VERDUGO ANDRES ORLANDO ENRIQUEZ BARBA ROBERTO DARIO VELASCO MELO VIGENCIA 2015 3 TABLA DE CONTENIDO Pág. INTRODUCCIÓN 1O 1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LA LEY 617 DE 2000 12 1.1 Lineamientos metodológicos 12 1.1.1 Cálculo de los gastos de la administración central 12 1.1.2 Límite de las Transferencias para los Organismos de Control 12 1.1.2.1 Concejo Municipal 12 1.1.2.2 Personería Municipal 14 1.1.2.3 Contraloría municipal 15 2. DIAGNÓSTICO E INDICADORES FINANCIEROS 15 2.1 Cumplimiento en el límite de gastos de funcionamiento de la administración central 16 (artículo 6 ley 617 de 2000) 2.2 SUBREGIÓN SANQUIANGA 16 2.2.1 El Charco 16 2.2.2 La Tola 16 2.2.3 Mosquera 17 2.2.4 Olaya Herrera 17 2.2.5 Santa Bárbara 18 2.3 SUBREGIÓN PACÍFICO SUR 19 2.3.1 Tumaco 19 2.3.2 Francisco Pizarro 19 2.4 SUBREGIÓN TELEMBI 20 2.4.1 Barbacoas 20 2.4.2 Roberto Payán 20 2.4.3 Maguí Payán 21 2.5 SUBREGIÓN PIE DE MONTE COSTERO 22 2.5.1 Ricaurte 22 2.5.2 Mallama 22 2.6 SUBREGIÓN -

Departamento De Nariño

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Timbiqui Cabecital ! San Miguel ! Morales !San Bernardo Santa Rosa D! e Saija ! El Ca!rmelo !Bazan ! !Cuerbal Coteje ! ! ! ! La Ensena!da ! El Bajito D.! Echandia !Juanchillo ! !San Jose !Limones !El Rosario ! !Santa Maria La Capilla! !Guapi !Uribe ! !Garcero La Rejo!ya ! ! ! ! ! M! osquera ! ! ! !Chuare El Charco Ca! jete ! ! ! !El Plateado El Tambo ! ! San Jose Calabazal !Iscuande ! ! ! !Piagua ! ! Popayan El Guach! al Mosquera Bolivar ! Sinai ! La Tola ! El Pita! l Cauca ! Timbio !Bocas De Satinga ! O c e á n o P a c í f i c o ! !Los Coimes ! Villa San Juan Inspeccion De Policia Santa ! Brisas ! ! ! ! ! !Rosas !ArgeliaLa Mesa Tumaco Olaya Herrera ! ! ! ! Parraga San Pedro Del Vino ! !La Sierra Santa Bárbara Santa !Cruz Pied! rasentada !Luis Avelino Perez San Alfonso! La Fonda ! ! !Arbela !Palomino Departamento de Nariño ! El Bordo ! ! ! !La Planada Cuil Nuev! o El Charco ! Santa Rita Las Marias! Rio! Blanco !San Jose !Altamira !La Bermeja El Palmar !Patia ! ! Francisco Pizarro Las Mercedes ! ! ! ! Balboa!Olaya Santa Rita ! ! !Sucre La Playa Santa Catalina ! Guachicono !Barbillas !La Vega ! !Lerma Pancitara ! !Galindez ! ! ! ! ! Alma! guer ! Caquiona Olivo C!! !uray ! Valencia ! ! Magüi Leiva La Carbonera ! Roberto Payán! ! !La Herradura ! Colorad!o Nansalbid ! ! Bella Vista !Bolivar ! !Guadual ! ! ! ! ! !Sidon El Rosario ! El Bajito !Santiago ! ! Las Brisas Hamburgo C!hajal Mercaderes ! ! ! Trujillo ! ! El Carmen ! Tumaco !El Rosal Vaqueria Payan ! ! ! Palambi ! ! !! ! San Joaquin El Papayal ! ! Cumbitara !Madrigal -

Economía Del Departamento De Nariño: Ruralidad Y Aislamiento Geográfico

ECONOMÍA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO: RURALIDAD Y AISLAMIENTO GEOGRÁFICO Por: JOAQUÍN VILORIA DE LA HOZ N° 87 Marzo, 2007 La Serie Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional es una publicación del Banco de la República - Sucursal Cartagena. Los trabajos son de carácter provisional, las opiniones y posibles errores son de responsabilidad exclusiva del autor y no comprometen al Banco de la República ECONOMÍA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO: RURALIDAD Y AISLAMIENTO GEOGRÁFICO** JOAQUÍN VILORIA DE LA HOZ * ** El autor agradece los comentarios de Adolfo Meisel, Jaime Bonet, María Aguilera, Javier Pérez, Jose Gamarra V., Julio Romero (Banco de la República de Cartagena), y la colaboración de Héctor Ramírez, Armando Rosero, Jaime Delgado, Bernardo Pazos, María Cristina Gálvez, (Sucursal Cultural del Banco de la República de Pasto), Raúl Quijano, María Cristina Sepúlveda (Secretaría de Planeación de Nariño), Fernando Panesso (CEDRE, Universidad de Nariño), William Rosero (Cámara de Comercio de Ipiales), Juan H. Escrucería, Zaida Mosquera, Eugenio Cuero (Cámara de Comercio de Tumaco), Ernesto Káiser (Agente marítimo en Tumaco), Bismarck Preciado, Rodrigo García (Cordeagropaz, Tumaco), Hernando Arcos (SPR de Tumaco) y Eduardo Barrera, estudiante en práctica en el Banco de la República de Cartagena. * El autor es economista del Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER) del Banco de la República - Sucursal Cartagena. Para comentarios favor dirigirse al autor al teléfono: (5) 6600808, ext. 135, fax (5) 6600757, Correo electrónico: [email protected] Este documento puede ser consultado en la página web del Banco de la República, en la siguiente dirección: http://www.banrep.gov.co/publicaciones/pub_ec_reg4.htm Resumen Este documento analiza la estructura económica del Departamento de Nariño, e indaga sobre algunos elementos que han obstaculizado su desarrollo económico, como la falta de vías o de energía eléctrica en las zonas más apartadas del Departamento. -

Parque Natural Regional Páramo De Paja Blanca, Territorio Sagrado Del Pueblo De Los Pastos”, Nariño - Colombia

Antecedentes 1 DECLARATORIA DEL “PARQUE NATURAL REGIONAL PÁRAMO DE PAJA BLANCA, TERRITORIO SAGRADO DEL PUEBLO DE LOS PASTOS”, NARIÑO - COLOMBIA Propuesta Técnica Subdirección de Intervención para la Sostenibidad Ambiental Plan de Acción en Biodiversidad Nariño 2006:2030 Antecedentes 2 DECLARATORIA DEL PARQUE NATURAL REGIONAL PARAMO PAJA BLANCA TERRITORIO SAGRADO DEL PUEBLO DE LOS PASTOS NARIÑO - COLOMBIA PROPUESTA TECNICA Diagramación e Impresión Empresa Editora de Nariño EDINAR San Juan de Pasto, diciembre de 2010 Fotografí as: José Fernando Zambrano c. Reynan Calderón Melissa David Obando Germán Narváez Archivos GAICA ISBN978-958-98934-1-8 Cítese como: Delgado A., Zambrano J., Ramos M., Arteaga J., Casanova M., Narváez G., Calderón J., David., M., Pantoja Y., Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO Grupo de Investi gación TERRA Universidad de Nariño, Asociación GAICA Antecedentes 3 CONSEJO DIRECTIVO JAVIER CUAICAL ALPALA Delegado Gobernación de Nariño LUIS ALFREDO BURBANO F. Representante Presidencia de la República MERY ASUNCION TONCEL G. Representante Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial FELIPE ANDRES MUÑOZ DELGADO Alcalde Municipio de San Pablo JAIME ENRIQUE ORTEGA BASTIDAS Alcalde Municipio de Gualmatán LUIS ARMANDO DELGADO SANCHEZ Alcalde Municipio de Funes EDUARDO ALVARDO SANTANDER Alcalde Municipio de Pasto JESÚS ORLANDO JOJOA Representante ONG Ambiental SONIA RUTH ORDOÑEZ Representante ONG Ambiental KENY TAPIA A. Representante de Comunidades Negras HERNANDO CHINDOY CHINDOY Representante Comunidades -

Briefing Departamental, Nariño

BRIEFING DEPARTAMENTAL 1 NARIÑO | ENERO – DICIEMBRE 2020 Brie DATOS DEPARTAMENTALES Gobernador Jhon Alexander Rojas Cabrera Total población: 1.627.589 (2020)2 Urbana: 713.629 (43.84%); Rural: 913.960 (56.15%) Población Hombres: 795.543 (49%); Mujeres: 832.046 (51%) Datos Grupos étnicos: negro-afrocolombiano(a): 232.847 Demográficos (17,4%); indígena: 206.455 (15,5%)3 Histórico (1985-2020) 487.4594 Desplazamiento Forzado - Expulsión Desplazamientos masivos (2017): 5.197; (2018): 9.120; (2019): 10.822; (2020): 10.4915 Histórico (1990-2019): 958 víctimas (64% Civil; 36% Fuerza Pública) (92% masculino; 7% Femenino; 1% Sin Información) Víctimas de Accidentes (2017): 10 víctimas. (80% civil; 20% Fuerza Pública) MAP/MUSE (2018); 55 víctimas. (38% civil; 62% Fuerza Pública) El Departamento de Nariño se ubica al suroeste de (2019): 38 víctimas. (68% civil; 32% Fuerza Pública) Colombia, en la frontera con la República del (2020): 58 víctimas. (74% civil; 26% Fuerza Pública)6 Ecuador, cuenta con una superficie de 33.268 km², lo que representa el 2.98% del territorio nacional. Limita Restricciones al acceso Afectados por confinamiento: 13.817 (2012-2019); 1.352 al norte con el departamento del Cauca, en el extremo humanitario por (2018); 3.224 (2019); 3.146 (2020) suroeste con la República del Ecuador, al oriente con los departamentos de Putumayo y Cauca, y al confinamiento y Afectador por restricciones a la movilidad: 414.025 (2012- occidente con el océano Pacífico. limitaciones a la 2019); 10.653 (2017); 401.445 (2018); 367 (2019); 7.011 Nariño tiene una posición geoestratégica privilegiada, 7 movilidad (2020) en la que convergen tres regiones naturales además Personas afectadas: 1.471 – 35 eventos (2019); 60.188 – del océano Pacífico. -

Complejo Chiles – Cumbal

78°5'0"W 78°0'0"W 77°55'0"W 77°50'0"W 77°45'0"W 77°40'0"W 77°35'0"W 77°30'0"W 77°25'0"W 550000 560000 570000 580000 590000 600000 610000 620000 630000 N " 0 ' 0 4 ° 1 Complejo de Páramos Chiles-Cumbal Distrito Nariño-Putumayo Sector Nariño-Putumayo 0 0 0 0 0 0 0 0 NP-NP-CHC 7 7 6 6 Convenio Interadministrativo de Asociación (105) 11-103 de 2011 N " N 0 " ' 0 5 ' 3 5 ° 3 1 ° 1 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 N " N 0 " ' 0 0 ' 3 0 ° 3 1 ° 1 Con el apoyo de: 0 0 Dirección Técnica 0 0 0 0 0 0 Carlos E. Sarmiento Pinzón 5 5 6 6 N " N " 0 ' 0 ' 5 5 2 ° 2 1 ° Procesamiento y análisis 1 Diana P. Ramírez Aguilera, Luisa F. Pinzón Flórez, Jessica A. Zapata Jiménez, July A. Medina Triana, Camilo E. Cadena Vargas, María V. Sarmiento Giraldo Asesoría Científica Antoine Cleef, Robert Hofstede, David Rivera Ospina Con la contribución de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible Jimena Cortés Duque, Claudia P. Fonseca Tobián, Zoraida Fajardo Rodríguez, Edgar Olaya Ospina, Juliana E. Rodríguez Cajamarca. 0 0 0 0 0 0 N " 0 0 N " 0 ' 4 4 0 ' 0 Localización General 6 6 0 2 ° 2 1 ° 1 Nacional Regional 82°0'0"W 75°0'0"W 68°0'0"W 78°0'0"W 77°0'0"W N N " " 0 0 ' ' 0 0 ° ° Mar Caribe 2 CAM 2 CRC CORPPONARIÑO Panamá N N " " 0 0 ' ' 0 0 ° ° 8 Venezuela 8 N N " " 0 0 ' ' 0 0 ° ° 1 1 N " CORPOAMAZONIA N " 0 0 0 ' 0 ' 5 0 0 Oceáno Pacífico 5 1 0 0 ° 1 1 ° 0 0 1 3 3 6 6 Ecuador N N " " 0 0 ' ' 0 0 ° ° 1 1 " " 0 Convenciones 0 Ecuador Brasil ' ' 0 0 ° ° NARIÑO 0 Complejo Chiles-Cumbal 0 Otros Complejos de Páramos Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible Límite departamental Perú 0 7.5 15 30 45 0 110 220 440 660 S S Kilometers " Kilometros " 0 0 ' ' 0 0 ° ° 6 6 82°0'0"W 75°0'0"W 68°0'0"W 78°0'0"W 77°0'0"W N " N " 0 ' Parámetros cartográficos 0 ' 0 0 1 ° 1 ° 1 1 0 0 Fuentes: 0 0 Referencia Cartográfica 0 0 0 0 2 2 6 6 IGAC.2012. -

Nariño Ficha Departamental

NARIÑO FICHA DEPARTAMENTAL DATOS GENERALES DATOS GENERALES Gobernador: Segundo Raúl Delgado Guerrero (Unidad Regional por un Nariño Mejor) Habitantes: 1.702.000 aprox. y en Pasto: 429.000 aprox. Municipios: 64 Municipios Contribución al PIB: 2011 1,5% (2010:1,5%) Composición PIB –Nariño (2013) Actividades de servicios sociales, comunales y personales 26,8 Otros 19,2 Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 17,6 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 14,0 Construcción 12,0 Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas 10,4 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Fuente: DANE INFORMACIÓN RELEVANTE Y LOGROS La incidencia de la pobreza en 2010 fue de 56,4%, mientras en 2012 se ubicó en 50,8%. Por su parte, la incidencia de la pobreza extrema en 2010 fue de 18,6%, mientras en 2012 fue de 17,2%. La incidencia de la pobreza para Pasto en 2012 fue de 36,8%, 6,4 puntos porcentuales menos que en 2010 (43,2%). Además en 2012, se registró un 8,0% de la población bajo condiciones de pobreza extrema. En 2010 esta cifra fue de 8,0%, lo que representa un una disminución de 3,7 puntos porcentuales. La tasa de desempleo promedio en el área de Pasto en el año 2013 fue del 10,7%, con un numero promediado de 176 mil ocupados entre enero y diciembre. La tasa de desempleo en el área de Pasto fue del 9,9% para el trimestre (Octubre - Diciembre 2013), comparada con 11,2% en el mismo trimestre de 2012.