L'histoire Du Pays Bigouden

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

La Coiffe Bigoudène Devient Un Formidable Exercice De Style

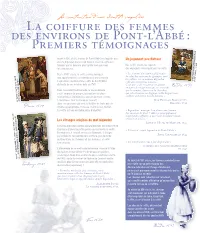

La cons† ruc† ion d ’une i∂en† i† é singulière La coiffure des femmes des environs de Pont-l’Abbé : Premiers témoignages Avant le XIXe siècle, le pays de Pont-l’Abbé ne s’appelle pas Un jugement peu flatteur encore bigouden mais « Cap Caval ». C’est la coiffe des femmes qui lui donnera plus tard le nom que nous Dès le XIXe siècle, les regards lui connaissons. des voyageurs convergent vers la coiffe. Dès le XVIIIe siècle, la coiffe semble marquer « Le costume des femmes diffère peu une appartenance à un hameau ou à une paroisse. de celui des environs de Quimper, sauf la coiffure. Ici on nomme Bigouden EXTRAIT, PARDON DE SAINTE-ANNE LA PALUD La première mention d’une coiffe de Pont-l’Abbé celle que portent les femmes. MUSÉE MALRAUX, LE HAVRE distincte de ses voisines date de 1747. C’est une coiffe très petite encadrant en partie le visage mais qui, ne couvrant Boudin 1858 Dans la société traditionnelle, la vie se déroule que le sommet, laisse voir la chevelure sous l’emprise du groupe, laissant peu de place qui est retroussée en chignon. Cette disgracieuse aux fantaisies individuelles, au sein du foyer comme coiffure sied à bien peu de femmes ». MUSÉE DES BEAUX-ARTS QUIMPER BEAUX-ARTS DES MUSÉE Jean-François Brousmiche, EXTRAIT, LE CHAMP DE FOIRE - PERRIN - FOIRE DE CHAMP LE EXTRAIT, à l’extérieur. Tout le monde se connaît dans ces paroisses qui sont le théâtre de toute une vie. Brestois, 1841 Perrin 1810 Origine géographique, richesse, statut social, métier… La coiffe est une véritable pièce d’identité. -

La Bretagne Artistique

HÔTEL DES VENTES DE QUIMPER TABLEAUX MODERNES - ECOLES BRETONNES LA BRETAGNE ARTISTIQUE SAMEDI 29 JUILLET 14 h 375 490 HÔTEL DES VENTES DE QUIMPER SARL DE VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES SELARL TIPHAINE LE GRIGNOU, COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE Agrément N° 097-2017 1 bis rue de Pont L’abbé - 29000 - Quimper Tél. 02.98.52.97.97 - Fax : 02.98.55.76.44 - Courriel : [email protected] Vente dirigée par Maître Tiphaine LE GRIGNOU, commissaire-priseur habilitée et judiciaire TABLEAUX MODERNES - ECOLES BRETONNES LA BRETAGNE ARTISTIQUE Sam. 29 juillet 2017 - à 14 h 377 19ème et 20ème siècles - Ecole de Pont Aven - Groupe de Concarneau – Peintres des côtes Ecoles françaises – Marines. Costumes bretons - Céramiques artistiques de Quimper – Livres sur la Bretagne – Arts populaires. Liste descriptive complète et photos des tableaux de cette vente sur www.interencheres.com/29001 et sur www.jamault-expert.com Vente en ligne sur interencheres-live.com Expert : Philippe JAMAULT 17, rue de Lyon – 29200 BREST. Téléphone : 02.98.46.17.57. Courriel : [email protected] Expositions : Le jeudi 27 juillet de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 00, Catalogue illustré en ligne sur Le vendredi 28 juillet de 9 H à 12 h et de 14 H 00 à 19 h www.interencheres.com/29001 et sur www.jamault-expert.com Le samedi 29 juillet de 9 H à 11 H précises. 2 Vente en ligne sur interencheres-live.com 3 1 BAILLÉ Hervé (1896-1974) « Femmes à l’éventail « 13 BUFFET Bernard (1928-1999) « Le coq « (1953) de Langlais - Edition Coop Breizh 1999 Page 131) 39 FLOCH Lionel (1895-1972) « Corrida « Matrice origi- 53 LALAISSE François Hyppolite (1812-1984) 66 LOUEDIN Bernard (20ème) « Le chardons « Gravure 79 MUCHA Alphonse (1860-1939) (D’après) Couverture 92 BAR Marie-Louise (1892-1986) « La pie « Sujet en Gravure au burin monogrammée dans la planche en Lithographie signée dans la planche en haut à droite, 60/80 nale en linoléum pour la gravure. -

L'âme Bretonne

L’Âme Bretonne XVIIe édition Adjug’Art Dimanche BREST 26 Juillet 2020 à 14H15 Adjug’Art BREST Me Yves COSQUÉRIC Me Tiphaine LE GRIGNOU 13, rue Traverse 1 bis, rue de Pont l’Abbé 29 212 BREST Cedex 1 29 000 QUIMPER Tel. : 02 98 46 21 50 Tel. : 02 98 52 97 97 [email protected] [email protected] Agt : 2002.219 Agt : 2017.097 L’Âme Bretonne XVIIe édition Dimanche 26 juillet 2020 à 14H15 à Brest EXPOSITIONS Vendredi 24 juillet de 15H à 20H Samedi 25 juillet de 15H à 19H Le matin de la vente de 9H à 10H EXPERTS Faïences : M. Didier GOUIN - GUERANDE - Tél. : 06 20 74 90 39 Art Populaire et Costumes : M. LE BERRE - KERLAZ - Tél. : 06 64 31 37 24 CATALOGUE SUR www.interencheres.com - www.auction.fr et www.adjugart.fr VENTE EN "LIVE" SUR www.interencheres-live.com - www.droulotlive.com et www.invaluable.com FRAIS DE VENTE : 24 % TTC DU 1 AU 32 BIS : ART POPULAIRE & SCULPTURES dont Christ, Cuillères de noces, Tabatières, Poteries, Tampons à beurre, Sculptures bretonnes par Jean FRÉOUR et Francis RENAUD… DU 33 AU 142 : TABLEAUX dont ABADIE-LANDEL, ABRAM, BALANDE, BARNOIN, BEAUFRERE, BERN, BUREL, CAHOURS, CERIA, CHAILLOUX, CHANTRON, CHEFFER, CLAIRIN, CORNELIUS, CORNOU, CRESTON, DAUCHEZ, DE BELAY, DE LANGLAIS, DELAVALLEE, DELPY, DESIRE-LUCAS, DEYROLLE, DINER, DUFOUR, ESCHBAH, EVEN, FLOCH, FREOUR, GARDENTY, GEO-FOURRIER, GOUTIERE-VERNOLLE, GUILLOU, GUINIER, HERLAND, JOSSO, JUSTUM, LACHAUD, LAROCHE, LEGOUT-GERARD, LEMORDANT, LE SCOUEZEC, LOYEN DU PUIGAUDEAU, MARCEL-LAURENT, MERIEL-BUSSY, MEHEUT, NIBOR, PASCAL, PERNES, PLOUHINEC, POTTIER, PUY, QUERE, -

ADMR GCSMS Cap Sizun Pays Bigouden

Pour qui ? Notre offre s’adresse à tous, sans discriminations, de la naissance à la fin de vie. Quels services ? Garde d'enfants de plus de 3 ans Assistance auprès de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap (Aide aux courses, aide à la mobilité, préparation des repas, accompagnement, soulagement des aidants…) Entretien du domicile et du linge A quel tarif ? Les associations ADMR sont soumises à l’autorisation et la tarification du Conseil Départemental. Le tarif est fixé chaque année selon un budget validé par le Conseil Départemental. Nos services reposent sur les valeurs associatives sans but lucratif. Un devis vous sera remis gratuitement. Qui interviendra à mon domicile ? 70% du personnel de Dans le cadre du service prestataire, l’ADMR est diplômé dans le secteur l’ADMR est employeur des intervenants médico-social. à domicile. En fonction de vos besoins 80% du personnel est nous choisirons le salarié qui a les formé aux gestes de premiers secours. compétences adaptées. ADMR d'AUDIERNE – SUD CAP SIZUN Territoire : Pont Croix, Confort-Meilars, Mahalon 3, rue Guesno - 29700 AUDIERNE; ADMR de LOCTUDY [email protected]; 02 98 70 27 36 12, rue Sébastien Guiziou 29750 LOCTUDY; Territoire : Audierne, Esquibien, Primelin, Ile de Sein [email protected]; 02 98 87 98 05 ADMR de BENODET Territoire : Loctudy, Pont L’Abbé 14 bis rue de kéranguyon, 29 950 BENODET ; ADMR NORD CAP SIZUN [email protected];02 98 66 22 83 176 rue des bruyères 29790 BEUZEC CAP SIZUN; Territoire : Bénodet [email protected]; 02 -

Périmètre D'intervention De Quimper Cornouaille Développement

Limites administratives EPCI La Cornouaille Bro Gerne Communes Périmètre d’intervention de Takad ober Transports Quimper Cornouaille Développement Kemper Kerne Diorren Finistère Liaison principale Voie express BREST Voie ferrée 60 km Baie Mer d’Iroise Équipements portuaires CROZON de Douarnenez 35 km Port de pêche Port de commerce Île Tristan Quéménéven Occupation du sol D7 Zone articialisée Poullan-sur-Mer Édern Kerlaz Locronan Zone d'activités économiques Douarnenez Beuzec-Cap-Sizun Île de Sein Végétation arbustive ou herbacée Cléden-Cap-Sizun Goulien Raz Briec Forêt de Sein Confort-Meilars Douarnenez Landrévarzec N165 Plage, dune, roche nue Plogo Cap Sizun - Pointe du Raz Plogonnec Île de Sein Pont-Croix D765 Communauté Langolen Zone humide Primelin Le Juch Liaison quotidienne Audierne Pouldergat Quimper Bretagne Landudal Plouhinec Mahalon Guengat Occidentale Gourlizon Guiler-sur-Goyen D765 D15 Plonéis D784 Landudec Océan Plozévet Quimper Ergué-Gabéric Tourc’h Elliant Pluguan TGV D36 Plogastel-Saint-Germain Atlantique ROSCOFF105 km Aéroport Pouldreuzic Quimper Bretagne Concarneau Cornouaille Baie D2 Peumerit Saint-Évarzec Agglomération Plovan Saint-Yvi TGV d’Audierne D785 Haut Pays Plomelin D34 N165 D156 Bigouden Rosporden Tréogat D765 Plonéour-Lanvern La Forêt-Fouesnant Intercommunalités de Cornouaille Tréméoc Gouesnac’h Pleuven Quimper Bretagne Pays Bigouden Sud Douarnenez Communauté Cap Sizun - Pointe du Raz Tréguennec Pays Fouesnantais D70 Melgven Combrit Clohars-Fouesnant Occidentale COMBRIT DOUARNENEZ AUDIERNE BRIEC ILE-TUDY -

Observatoire Socio-Démographique Pays Bigouden Sud. Edition 2016

OBSERVATOIRE SOCIODÉMO GRAPHIQUE Directeur de publication : Ludovic Jolivet Rédacteur en chef : Kim Lafleur PAYS BIGOUDEN SUD Rédacteur en chef délégué : Michel Bolloré Édition 2016 Rédaction et statistiques : Grégoire Marpillat et Maryse Brégeon Réalisation graphique : Coralie Coué Quimper Cornouaille Développement 10 route de l’Innovation - CS 40002 - Creac’h Gwen - 29018 Quimper Cedex Tél. 02 98 10 34 00 - [email protected] www.quimper-cornouaille-developpement.fr Imprimé par : Primset - Quimper Tous droits réservés © Quimper Cornouaille Développement - Publication éditée en 40 exemplaires - août 2017 En 2016, Quimper Cornouaille Développement édite une nouvelle collection d’observatoires thématiques sur la socio-démographie, l’habitat, l’économie et l’air-énergie-climat, déclinée par intercommunalité. Cette version de l’observatoire socio-démographique apporte un éclairage sur le profil et l’évolution de la population. Population et structure démographique, ménages et familles, activité, revenus, prestations sociales et santé sont les thématiques abordées afin d’approfondir la connaissance du territoire TO Nous espérons que son contenu réponde à vos besoins et vos attentes. Guillaume Menguy, Élu référent aménagement du territoire DI Quimper Cornouaille Développement Édito - É 1 L’observatoire socio-démographique de la communauté de com- munes du Pays Bigouden Sud facilite la compréhension des dyna- miques démographiques à l’œuvre sur le territoire. L’analyse de la structure démographique laisse ainsi apparaître une progression du nombre d’habitants entre 1999 et 2013 malgré un solde naturel déficitaire. Celle-ci est liée à un solde migratoire positif, notamment sur la période 1999 à 2008. La proportion de personnes âgées est très élevée, dans la majorité des communes. -

Discover Pays Bigouden

TRIP IDEA Discover Pays Bigouden Treat yourself to an active break between the land and the sea on the tip of the southern Finistère. You’ll stay in a house entirely renovated with environmentally-friendly materials. With a hot tub in the garden and the beach so close, what more could you want? AT A GLANCE Are you looking for activities in an area of unspoilt natural beauty? With a turn of the pedal, a stroke of the oar or just a few steps, you’ll be in the middle of the half-land, half-sea universe of Finistère, with its ocean, its immense white sandy beaches, its secret paths, its chapels and fountains, its picturesque fishermen’s houses, etc. You’ll visit Quimper, pass by Ile-Tudy in a boat, meet grey seals as you sea kayak and then you’ll walk along Pont-l’Abbé river Day 1 QUIMPER, THE HEART OF CORNOUAILLE You’ve arrived at Quimper station. Notice the steeples in stone lacework on the cathedral. After dropping your luggage in the concierge service in the old town, discover the ancient streets and their many corbelled houses. For lunch, you can try one of the many crêpe restaurants on Place au Beurre or try “La cantine des chefs” in Rue Kereon; the “all home- made, all in jars” formula will surprise you. After a little tour of the nearby cathedral or a guided tour of the town, it’s time to head to your overnight stop. Pick up your luggage and take bus 56C on Quai de l’Odet, direction Loctudy. -

Brochure 2021 (Pdf)

LANDUDEC FINISTÈRE SUD HISTOIRE DE ... PARTAGER VOS PLUS BELLES ÉMOTIONS EN FINISTÈRE SUD HISTOIRE DE ... SE RECONNECTER À LA NATURE ! Oubliez vite votre quotidien et venez partager vos plus belles émotions en Finistère sud avec nous. La Bretagne est exceptionnelle, notre domaine de 17 Ha est unique. Entre la pointe du Raz et Quimper, à 9 kms des plages, venez partager de magnifiques expériences de liberté, de convivialité, de détente en harmonie avec la nature. 2 HISTOIRE DE ... p. 2 se reconnecter à la nature ! p. 4 plaisirs îles-imités ! p. 6 vivre vos expériences ! p. 8 buller... ou pas ! p. 10 s’amuser entre amis ! p. 12 se faire servir et plaisir ! p. 14 découvrir le Parc de Loisirs de Bel Air ! p. 16 admirer les étoiles ! p. 18 comparer les hébergements ! p. 20 choisir sa gamme de locations ! p. 29 se situer dans le camping ! p. 30 faire et se faire plaisir ! p. 31 vous garantir le meilleur ! 22 km Quimper 2,4 km Landudec 22 km Quimper 9 km Plage de Penhors 10 km Pors Poulhan 11 km Étang de Trunvel WHERE YOU CAN… reconnect with nature! Forget the daily grind and come enjoy southern Finistère with us. Brittany is a gorgeous place, and our 17 ha campsite is unique. We are located between the Pointe du Raz and Quimper, 9 km from the beach. At our campsite, you are free to enjoy your holiday with friends or relax surrounded by nature. 3 Île d’Ouessant + 14 jou rs Île Molène Brest Cloître de St-Thégonnec Monts-d’Arrée Pointe de St-Mathieu PARC NATUREL 7 à RÉGIONAL 14 Vallée des Saints Camaret-sur-Mer j D’ARMORIQUE ou rs Festival des Pleyben Vieilles Charrues -7 jou rs Pointe du Milier Pointe du Raz Locronan Île de Sein Douarnenez Audierne Castel Domaine de Bel Air aaaaa Quimper Penhors Bénodet Pont-Aven Pointe de la Torche Pont-l’Abbé Concarneau WHERE YOU CAN… enjoy the peninsula! The Domaine de Bel Air is located in a region rich in culture and history. -

The Bigouden Awakening

THE BIGOUDEN AWAKENING WELSH METHODIST MISSION IN BRITTANY David M. Young 2020 Major Locations in the Narrative From S. Bourguet SOME BACKGROUND There is no original research in this article. The information in it is derived from the writings of others in print and on the Internet – see For further Reading at the end – and from emails sent to me by Jean-Yves Carluer, History professor at the University of Brest. Other than from the emails, I have derived the information solely from the books and websites listed at the end of this article: I have not compared what they say with original archival material in English, Welsh, French or Breton. I have no reason to believe that any of the writers were mistaken in what they wrote, but it would be prudent for anyone with a deeper and more comprehensive interest in these events to make the necessary inroads into the original archives. It might be worth starting by saying what a bigouden is. Geographically the name le Pays bigouden denotes the country along the Bay of Audierne, south-west of Quimper, in the département of Finistère, France. Originally the word denoted the tall hats traditionally worn by women of the area. By 1900 it had extended its meaning to include the women themselves, and from there it expanded its meaning further to denote all the region’s inhabitants. I owe the title of this article to Jean-Yves Carluer who has an article in his website under this web address http://protestantsbretons.fr/histoire/etudes/methodistes- calvinistes-et-parlant-breton-3/ entitled Le temps du Réveil (1883-1914) which includes a section under the heading 1898-1914 : Le « Réveil bigouden ». -

Xviie Édition Dimanche 26 Juillet 2020 À 14H15

L’Âme Bretonne XVIIe édition Dimanche 26 Juillet 2020 à 14H15 Adjug’Art BREST Adjug’Art BREST Me Yves COSQUÉRIC Me Tiphaine LE GRIGNOU 13, rue Traverse - 29 212 BREST Cedex 1 1 bis, rue de Pont l’Abbé - 29 000 QUIMPER Tel. : 02 98 46 21 50 - [email protected] Tel. : 02 98 52 97 97 - [email protected] Agt : 2002.219 Agt : 2017.097 L’Âme Bretonne XVIIe édition Dimanche 26 juillet 2020 à 14H15 à Brest EXPOSITIONS (publiques selon les prescriptions gouvernementales en vigueur à ces dates) Vendredi 24 juillet de 15H à 20H Samedi 25 juillet de 15H à 19H Le matin de la vente de 9H à 10H EXPERTS Faïences : M. Didier GOUIN - GUERANDE - Tél. : 06 20 74 90 39 Art Populaire et Costumes : M. LE BERRE - KERLAZ - Tél. : 06 64 31 37 24 CATALOGUE SUR www.interencheres.com - www.auction.fr et www.adjugart.fr VENTE EN "LIVE" SUR www.interencheres-live.com - www.droulotlive.com et www.invaluable.com FRAIS DE VENTE : 24 % TTC DU 1 AU 32 BIS : ART POPULAIRE & SCULPTURES dont Christ, Cuillères de noces, Tabatières, Poteries, Tampons à beurre, Sculptures bretonnes par Jean FRÉOUR et Francis RENAUD… DU 33 AU 142 : TABLEAUX dont ABADIE-LANDEL, ABRAM, BALANDE, BARNOIN, BEAUFRERE, BERN, BUREL, CAHOURS, CERIA, CHAILLOUX, CHANTRON, CHEFFER, CLAIRIN, CORNELIUS, CORNOU, CRESTON, DAUCHEZ, DE BELAY, DE LANGLAIS, DELAVALLEE, DELPY, DESIRE- LUCAS, DEYROLLE, DINER, DUFOUR, ESCHBAH, EVEN, FLOCH, FREOUR, GARDENTY, GEO-FOURRIER, GOUTIERE-VERNOLLE, GUILLOU, GUINIER, HERLAND, JOSSO, JUSTUM, LACHAUD, LAROCHE, LEGOUT-GERARD, LEMORDANT, LE SCOUEZEC, LOYEN DU PUIGAUDEAU, MARCEL-LAURENT, -

Desserte Des Établissements Scolaires De Pont L'abbé Livret Horaires

Desserte des établissements scolaires de Pont l’Abbé Livret horaires 2021/2022 Mise à jour : le 23/04/2021 Cap Sizun et Haut Pays Bigouden ► 7h00 Vers Pont l’Abbé » Page 3 ► 8h00 Vers Pont l’Abbé » Page 4 ► 12h00 Vers Haut Pays Bigouden et Cap Sizun » Page 5 ► 16h00 Vers Haut Pays Bigouden et Cap Sizun » Page 6 ► 17h10 Vers Haut Pays Bigouden et Cap Sizun » Page 7 ►16h00 Vers Haut Pays Bigouden et Cap Sizun » Page 8 ► 17h00 Vers Haut Pays Bigouden et Cap Sizun » Page 9 Tréguennec, St Jean Trolimon et Plomeur Beuzec ► 5477/5478 : 7h00 et 8h00 Vers Pont l’Abbé » Page 11 ► 5477/5478 : 12h00, 16h00 et 17h00 Vers Tréguennec, St Jean Trolimon et Plomeur Beuzec » Page 12 Combrit Ste Marine, Ile Tudy et Tréméoc ► 7h00 Vers Pont l’Abbé » Page 14 ► 8h00 Vers Pont l’Abbé » Page 15 ► 12h00 Vers Combrit Ste Marine, Ile Tudy et Tréméoc » Page 16 ► 16h00 Vers Combrit Ste Marine, Ile Tudy et Tréméoc » Page 17 ► 17h10 Vers Combrit Ste Marine, Ile Tudy et Tréméoc » Page 18 ► 16h00 Vers Combrit Ste Marine, Ile Tudy et Tréméoc » Page 19 ► 17h00 Vers Combrit Ste Marine, Ile Tudy et Tréméoc » Page 20 Loctudy et Plobannalec-Lesconil ► 7h00 Vers Pont l’Abbé » Page 22 ► 8h00 Vers Pont l’Abbé » Page 23 ► 12h00 Vers Loctudy et Plobannalec-Lesconil » Page 24 ► 16h00 et 17h00 Vers Loctudy et Plobannalec-Lesconil » Page 25 ► 17h00 Vers Loctudy et Plobannalec-Lesconil » Page 26 ► 17h00 Vers Loctudy et Plobannalec-Lesconil » Page 27 Penmarc’h, Le Guilvinec, Treffiagat et Plomeur ► 7h00 Vers Pont l’Abbé » Page 29 ► 8h00 Vers Pont l’Abbé » Page 30 ► 12h00 Vers Penmarc’h, -

Observatoire De L'habitat 2016

OBSERVATOIRE DE L’HABITAT Directeur de publication : Ludovic Jolivet Rédacteur en chef : Kim Lafleur HAUT PAYS Rédaction et statistiques : Maryse Brégeon, Guillaume Cherel, Cécile Le Guennec BIGOUDEN Réalisation graphique : Coralie Coué Édition 2016 Quimper Cornouaille Développement 10 route de l’Innovation - CS 40002 - Creac’h Gwen - 29018 Quimper Cedex Tél. 02 98 10 34 00 - [email protected] www.quimper-cornouaille-developpement.fr Imprimé par : Primset - Quimper Tous droits réservés © Quimper Cornouaille Développement - Publication éditée en 40 exemplaires - Février 2017 En 2016, Quimper Cornouaille Développement édite une nouvelle collection d’observatoires thématiques sur la socio-démographie, l’habitat, l’économie et l’air-énergie-climat, déclinée par intercommunalité. Cette version de l’observatoire de l’habitat constitue un support d’échanges avec les professionnels du logement (notaires, promoteurs, aménageurs, agents immobilier, représentants des banques…) afin d’approfondir et de personnaliser l’analyse des marchés locaux. Nous espérons que son contenu réponde à vos besoins et vos attentes. Guillaume Menguy, Élu référent aménagement du territoire Quimper Cornouaille Développement Édito - ÉDITO 1 La version de l’observatoire de l’habitat du Haut Pays Bigouden analyse les évolutions des différents marchés de l’habitat sur le territoire. Le premier thème concerne la construction neuve, qui a retrouvé un nouvel élan en 2014. L’analyse des terrains faisant l’objet d’un permis de construire met en évidence une diminution des ventes et des surfaces qui demeurent inchangées. L’observatoire traite également le marché « numéro 1 », celui de E l’occasion. C’est un marché où les volumes sont en progression S mais dont les prix fléchissent légèrement.