Centrale Photovoltaïque Au Sol Des Clapas

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

A Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature

A Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature Robert A. Taylor RESEARCH IN MEDIEVAL CULTURE Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature Medieval Institute Publications is a program of The Medieval Institute, College of Arts and Sciences Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature Robert A. Taylor MEDIEVAL INSTITUTE PUBLICATIONS Western Michigan University Kalamazoo Copyright © 2015 by the Board of Trustees of Western Michigan University All rights reserved Manufactured in the United States of America This book is printed on acid-free paper. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Taylor, Robert A. (Robert Allen), 1937- Bibliographical guide to the study of the troubadours and old Occitan literature / Robert A. Taylor. pages cm Includes index. Summary: "This volume provides offers an annotated listing of over two thousand recent books and articles that treat all categories of Occitan literature from the earli- est enigmatic texts to the works of Jordi de Sant Jordi, an Occitano-Catalan poet who died young in 1424. The works chosen for inclusion are intended to provide a rational introduction to the many thousands of studies that have appeared over the last thirty-five years. The listings provide descriptive comments about each contri- bution, with occasional remarks on striking or controversial content and numerous cross-references to identify complementary studies or differing opinions" -- Pro- vided by publisher. ISBN 978-1-58044-207-7 (Paperback : alk. paper) 1. Provençal literature--Bibliography. 2. Occitan literature--Bibliography. 3. Troubadours--Bibliography. 4. Civilization, Medieval, in literature--Bibliography. -

Love and War: Troubadour Songs As Propaganda, Protest, and Politics in the Albigensian Crusade

Love and War: Troubadour Songs as Propaganda, Protest, and Politics in the Albigensian Crusade By Leslee Wood B.A., University of Utah, 2003 Submitted to the graduate degree program in Music and the Graduate Faculty of the University of Kansas in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Music. _________________________________________ Chair: Roberta Schwartz, PhD _________________________________________ Paul Laird, PhD _________________________________________ Bryan Kip Haaheim, DMA Date Defended: May 25, 2017 The thesis committee for Leslee Wood certifies that this is the approved version of the following thesis: Love and War: Troubadour Songs as Propaganda, Protest, and Politics in the Albigensian Crusade ___________________________________________ Chair: Roberta Schwartz, PhD Date approved: May 25, 2017 ii Abstract: From the eleventh through the thirteenth century, the troubadours flourished in the Occitan courts of southern France. As the artistic and political voices of their culture, these men and women were educated, creative, and well-placed to envoice the cultural and political events of their time. In 1208, Pope Innocent III launched the Albigensian Crusade against the pervasive Cathar sect, which had attracted followers from every stratum of Occitan society, including believers from the most important ruling families. For twenty years, the crusade decimated the region and destroyed the socio-political apparatus which had long supported, and been given voice by, the troubadours and trobairises. By the end of the war in 1229, the Occitan nobility were largely disinherited and disempowered, unable to support the kind of courtly estates to which they had been accustomed and in which the art de trobar had flourished. Many troubadours were involved both politically and militarily in the crusade and their lyric reactions include astute political commentaries, vigorous calls-to-arms, invectives against the corruption of the Catholic clergy and the French invaders, and laments for the loss of both individuals and institutions. -

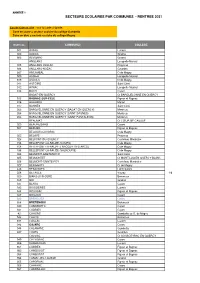

Secteurs CLG Par Commune 2021 V2

ANNEXE 1 SECTEURS SCOLAIRES PAR COMMUNES - RENTREE 2021 Cas de Cahors ville : voir la carte ci-jointe. Zone en jaune = secteur scolaire du collège Gambetta Zone en bleu = secteur scolaire du collège Magny Insee rac. COMMUNES COLLEGE 001 ALBAS Luzech 002 ALBIAC Gramat 003 ALVIGNAC Gramat ANGLARS Lacapelle Marival 005 ANGLARS-JUILLAC Prayssac 006 ANGLARS-NOZAC Gourdon 007 ARCAMBAL O de Magny 009 ASSIER Lacapelle-Marival 010 AUJOLS O de Magny 011 AUTOIRE Saint Céré 012 AYNAC Lacapelle-Marival 013 BACH Cajarc BAGAT-EN-QUERCY Cf BARGUELONNE EN QUERCY 015 BAGNAC-SUR-CELE Figeac et Bagnac 016 BALADOU Martel 017 BANNES Saint Céré 263 BARGUELONNE EN QUERCY (BAGAT EN QUERCY) Montcuq 263 BARGUELONNE EN QUERCY (SAINT DAUNES) Montcuq 263 BARGUELONNE EN QUERCY (SAINT PANTALEON) Montcuq BEAUMAT Cf CŒUR DE CAUSSE 020 BEAUREGARD Cajarc 021 BEDUER Figeac et Bagnac BEGOUX (CAHORS) O de Magny 022 BELAYE Prayssac 023 BELFORT-DU-QUERCY Castelnau Montratier 156 BELLEFONT-LA-RAUZE (COURS) O de Magny 156 BELLEFONT-LA-RAUZE (LAROQUE DES ARCS) O de Magny 156 BELLEFONT-LA-RAUZE (VALROUFIE) O de Magny 024 BELMONT-BRETENOUX Saint Céré 025 BELMONTET Cf MONTCUQ EN QUERCY BLANC 026 BELMONT-SAINTE-FOY Castelnau Montratier 027 BERGANTY O. de Magny 338 BESSONIES Latronquière 028 BETAILLE Vayrac 1/6 029 BIARS-SUR-CERE Bretenoux 030 BIO Gramat 031 BLARS Cajarc 032 BOISSIERES Luzech 035 BOUSSAC Figeac et Bagnac 037 BOUZIES Cajarc 039 BRENGUES Cajarc 038 BRETENOUX Bretenoux 040 CABRERETS Cajarc 041 CADRIEU Cajarc 42 CAHORS Gambetta ou O. de Magny 043 CAHUS Bretenoux 044 CAILLAC Luzech 045 CAJARC Cajarc 046 CALAMANE Gambetta 047 CALES Gourdon CALVIAC Cf SOUSCEYRAC EN QUERCY 049 CALVIGNAC Cajarc 050 CAMBAYRAC Luzech 051 CAMBES Figeac et Bagnac 052 CAMBOULIT Figeac et Bagnac 053 CAMBURAT Figeac et Bagnac 054 CANIAC-DU-CAUSSE Gramat 055 CAPDENAC Figeac et Bagnac 056 CARAYAC Cajarc 057 CARDAILLAC Figeac et Bagnac Insee rac. -

Montcuq En Quercy Et Son Canton. Regards Sur Le Passé... Cartes Postales

Elie LOLMÈDE MONTCUQ EN QUERCY & SON CANTON wjyuzscàs /&âa&séi.. CARTES POSTALES Réédition avec mise à jour Décembre 2002 (lère édition juillet 1989) Achevé d'imprimer en Décembre 2002 sur les presses de l'Imprimerie de Boissor 46140 Luzech - FRANCE I.S.B.N. : 2-9503835-1-3 Elie LOLMÈDE MONTCUQ EN QUERCY & SON CANTON 9--Iq£ywyàl /&âa&sé<.. DLE-20030211-5442 CARTES POSTALES 2003-35381 PRÉFACE * L'attachement au passé local est un phénomène ancien mais, à notre époque, il a pris un grand développement. Comme si, coupé de ses racines par les technologies modernes qui encouragent la naissance d'une société anonyme, l'homme éprouvait le besoin de se "re-sourcer" aux modes de vie d'autrefois. Rien n'illustre mieux ce propos qu'une collection de cartes postales du début du siècle. Elles ont un parfum de pittoresque, comme si elles reflétaient la vie d'une autre planète, alors même que le cadre matériel a peu changé. S'agissant du canton de Montcuq, nous y retrouvons tous nos clochers, nos châteaux, nos allées, nos maisons. Mais leur environnement est différent: les chevaux occupaient le pavé. Les premières voitures n'étaient pas encore arrivées jusque-là. La conséquence en était un genre de vie, une relation de l'homme avec les distances et avec le temps sans commune mesure avec aujourd'hui. Il s'y ajoute enfin le charme un peu mélancolique de ces images naïves et souvent fanées qui trahissent les débuts de la photographie, c'est-à-dire un moment où cet art était rudimentaire. -

ELECTIONS MUNICIPALES 1Er Tour Du 15 Mars 2020

ELECTIONS MUNICIPALES 1er tour du 15 Mars 2020 Livre expurgé des listes et candidats (limité aux communes du portefeuille : Arrondissement de Cahors) Page 1 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Département 46 Lot Commune 042 - Cahors Candidat au conseil communautaire 01 CAHORS EN TRANSITION 1 M. DUCHESNE François Oui 2 Mme EYMES Isabelle Oui 3 M. ROUQUETTE Maxime Oui 4 Mme ALARY Véronique Oui 5 M. SEGOUFFIN Romain Oui 6 Mme COUANON Sara Oui 7 M. TUSSAC Yoann Oui 8 Mme FAIDHERBE Fanelli Oui 9 M. MOINEAU Nicolas Oui 10 Mme PAGÈS Mathilde Oui 11 M. ROZIERES Antoine Oui 12 Mme LEONARD Marie Oui 13 M. DENEUBOURG Florent Oui 14 Mme HAUDRY Lise Oui 15 M. ROY Patrice Oui 16 Mme LEMAIRE Catherine Oui 17 M. PETTERA Pierre Oui 18 Mme ALARY Céline Oui 19 M. RAOUL David Oui 20 Mme JACQUET Aline Oui 21 M. HASPERUE Francis Oui 22 Mme BERNARD Sophie Oui 23 M. ALVES Julien Oui 24 Mme MOLINA KERVELLEC Marie Oui 25 M. GRUYER Michel Oui 26 Mme VAN BELLEGHEM Sabine Oui 27 M. BLANC Michel 28 Mme ROZIERES Juliette 29 M. PRAUD Joël 30 Mme LAGARDE Dominique 31 M. CHAINEUX Alexy 32 Mme GOILLOT-GIVERNE Julie 33 M. THIBAULT Walter Page 2 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Département 46 Lot Commune 042 - Cahors Candidat au conseil communautaire 02 AGISSONS POUR CAHORS 1 M. LERVOIRE Bruno Oui 2 Mme GOUSSU Monique Oui 3 M. BLANC Lucien Oui 4 Mme HIVERT Nadège Oui 5 M. NODARI Patrick Oui 6 Mme ALCARAZ Michèle Oui 7 M. -

Recueil Des Actes Administratifs N°47-2016-055 Publié Le 29 Juillet 2016

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°47-2016-055 LOT-ET-GARONNE PUBLIÉ LE 29 JUILLET 2016 1 Sommaire Direction départementale des territoires 47-2016-07-21-004 - Arrêté inter-préfectoral délivrant l'homologation du plan annuel de répartition des prélèvements de l'étiage 2016 à l'organisme unique du sous-bassin Garonne amont. Périmètre élémentaire 63. (24 pages) Page 3 47-2016-07-21-005 - Arrêté inter-préfectoral délivrant l'homologation du plan annuel de répartition des prélèvements hors-étiage 2016-2017 à l'organisme unique du sous-bassin Garonne amont. Périmètre élémentaire 63. (17 pages) Page 27 47-2016-07-21-003 - Arrêté inter-préfectoral portant autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d'eau pour l'irrigation agricole sur le sous-bassin Garonne amont. Périmètres élémentaires 63, 64, 65, 68 et 69 (12 pages) Page 44 47-2016-07-26-001 - Arrêté préfectoral portant autorisation de manifestation nautique sur le Lot : Championnat de Float-Tube à Montayral les 6 et 7 août 2016 (3 pages) Page 56 47-2016-07-26-003 - Arrêté prescrivant l'ouverture d'une consultation du public sur la demande d'enregistrement présentée par la SCA UNICOQUE pour l’autorisation d’étendre la capacité des bâtiments et d’installer de nouveaux équipements sur le site COFRUSEC situé sur le territoire de la commune de LABRETONIE (2 pages) Page 59 Préfecture de Lot-et-Garonne 47-2016-07-25-001 - Arrêté fixant la liste des communes à dominante forestière et des massifs à moindre risque dans le département de Lot-et-Garonne (2 pages) Page 61 47-2016-01-01-001 - Convention -

LES BOURGS DU SUD Montcuq E N B Re F

LES BOURGS DU SUD Montcuq ▲ Un bourg qui bénéficie d’une image positive érigée en idéal du bourg rural ; ▲ Une attractivité résidentielle et démographique soutenue depuis 30 ans ; ▲ Des animations territoriales qui dynamisent le territoire ; ▼ Un bourg à l’écart des axes stratégiques et éloigné des villes ; ▼ Une population âgée et une tendance au vieillissement accentuée ; en bref... ▼ Le risque de dévitalisation lié au vieillissement et à un immobilisme contraint par une patrimonialisation du territoire. Direction Départementale Service Prospective et desTerritoires Politiques de Janvier 2014 du Lot Développement Durable Contexte géographique Montcuq se situe à la frange sud- ouest du département, proche du Tarn-et-Garonne, dans le Quercy Blanc, sur l’axe de Cahors à Moissac et Valence d’Agen (82). Le bourg, implanté sur une butte, domine la vallée de la Petite Barguelonne. Cette vallée accueille la RD653, axe principal entre Cahors (26 km au nord-est) et Valence d’Agen (40 km au sud- ouest). L’échangeur le plus proche Le bourg est érigé sur un pech est celui de Cahors-sud qui se en bordure de la vallée de la Petite Barguelonne trouve à 30 km. M oMontcuq n t c se u trouve q isolé et éloigné des petites villes. Cahors est à 26 minutes et Valence d’Agen à 41 minutes. Parmi les autres pôles de services, Castelnau-Montratier (sud-est), situé à 19 km, est le plus proche. Sur le plan de l’organisation territoriale, Montcuq est le chef-lieu d’un canton historique de 16 communes. La commune adhère à la communauté de communes du Quercy Blanc, issue de la fusion récente des deux intercommunalités couvrant les territoires respectifs des cantons de Castelnau-Montratier et Montcuq. -

L'occitan… Qu'es Aquò ?

L’occitan… qu’es aQUÒ ? Cette expression, vous l’aurez sans doute vue écrite de toutes les façons : késako, quésaco, quézako… Cette expression, c’est de l’occitan et vous ne le saviez peut-être pas. Ça s’écrit « qu’es aquò ? ». Maintenant vous pouvez vous poser la question correctement. Quelle est donc cette langue qui pour se nommer a choisi ce « òc » qui veut dire oui ?! Voici quelques pages pour en savoir plus. Bonne lecture, bonne découverte ! Publication gratuite institut d'estudis de l’Institut d’Études Occitanes réalisée avec l’aide de : occitans français LesCatharesPub22x30 16/05/08 12:47 Page 1 publicité L’occitAN UNE AIDE POUR LA VALORISATION DANS LES NOMS DE LIEUX DES NOMS DE LIEUX EN OCCITAN L’étude des noms de lieux (cours d’eau, reliefs, communes, L’Institut d’Études Occitanes quartiers, écarts, parcelles, mais aussi végétation ou bien — IEO, en partenariat avec noms de routes et de chemins…), c’est la toponymie. le Centre de Ressources Occitanes Elle est révélatrice du patrimoine, dans les pays occitans et Méridionales — CROM, comme ailleurs. Elle s’appuie sur des études fines a publié un guide pratique de l’Histoire et de la Géographie (terrain, cartes, cadastres, à destination des municipalités. actes notariés, enquêtes orales) et sur de bonnes Ce document explique en six connaissances linguistiques. points comment mettre en valeur la toponymie occitane Depuis quelques années, un large public se révèle très attaché à travers des panneaux bilingues à la culture occitane en général. Il demande beaucoup d’informations à l’entrée des communes, concernant son héritage culturel. -

Dossier Départemental Des Risques Majeurs Du Lot Ddrm 46

DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS DU LOT - DDRM 46 Direction du Cabinet SERVICE DES SÉCURITÉS DOSSIER DÉPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS DU LOT DDRM 46 DDRM 46 - Edition 2020 1/148 DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS DU LOT - DDRM 46 Sommaire A R R Ê T E.................................................................................................................................................3 LES RISQUES MAJEURS........................................................................................................................5 Définition....................................................................................................................................................6 La prévention des risques majeurs..........................................................................................................8 Les piliers de la prévention des risques naturels......................................................................................8 Les piliers de la prévention des risques technologiques.........................................................................14 L’assurance en cas de catastrophe.........................................................................................................16 Les consignes communes à tous les risques...........................................................................................17 L’alerte et l’information des populations..............................................................................................19 Le Système d’Alerte et -

Liste Des Communes Fusionnées

Anciennes communes Commune nouvelle Date de création Canton Arrondissement Bagat-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy 1er janvier 2019 par arrêté Luzech Cahors préfectoral du 28 sep. 2018 Beaumat Cœur-de-Causse 1er janvier 2016 par arrêté Causse et Bouriane Gourdon préfectoral du 30 oct. 2015 Belmontet Montcuq-en-Quercy-Blanc 1er janvier 2016 par arrêté Luzech Cahors préfectoral du 20 oct. 2015 Calviac Sousceyrac-en-Quercy 1er janvier 2016 par arrêté Cère et Ségala Figeac préfectoral du 29 sep. 2015 Castelnau-Montratrier Castelnau-Montratrier-Sainte-Alauzie 1er janvier 2017 par arrêté Marches du Sud-Quercy Cahors préfectoral du 3 août 2016 Cazillac Le Vignon-en-Quercy 1er janvier 2019 par arrêté Martel Gourdon préfectoral du 14 déc. 2018 Comiac Sousceyrac-en-Quercy 1er janvier 2016 par arrêté Cère et Ségala Figeac préfectoral du 29 sep. 2015 Cours Bellefont-la-Rauze 1er janvier 2017 par arrêté Cahors 2 Cahors préfectoral du 21 nov. 2016 Cressensac Cressensac-Sarrazac 1er janvier 2019 par arrêté Martel Gourdon préfectoral du 2 août 2018 Fargues Porte-du-Quercy 1er janvier 2019 par arrêté Luzech Cahors préfectoral du 28 sep. 2018 Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac 1er janvier 2016 par arrêté Marches du Sud Quercy Cahors préfectoral du 29 déc. 2015 Fontanes-du-Causse Cœur-de-Causse 1er janvier 2016 par arrêté Causse et Vallées Gourdon préfectoral du 30 oct. 2015 Labastide-Murat Cœur-de-Causse 1er janvier 2016 par arrêté Causse et Vallées Gourdon préfectoral du 30 oct. 2015 Lacam-d'Ourcet Sousceyrac-en-Quercy 1er janvier 2016 par arrêté Cère et Ségala Figeac préfectoral du 29 sep. -

La Tour Ou Donjon (Montcuq)

www.patrimoine-lot.com le portail patrimoine un site créé par le Conseil Général du Lot La tour ou donjon (Montcuq) Découvrir Solidement planté sur son socle rocheux, le donjon de Montcuq domine du haut de ses 24 m la vallée de la Petite Barguelonne et le bourg médiéval qui s’étend sur le versant sud de la colline. Edifiée à la fin du 12e siècle ou dans les premières années du 13e siècle, la construction est établie selon un plan rectangulaire de 12 m sur 8,50 m de côtés. Ses élévations dépourvues de contreforts sont réalisées en moyen appareil de moellons calcaires aux lits réguliers. La tour Une tourelle carrée, prolongeant la haute façade exposée vers la vallée, abrite la vis d’un escalier distribuant tous les six niveaux de la construction. Les deuxième et dernier niveaux sont aveugles et placés sous une voûte en berceau en pierre : ils servaient de réduit ou de réserve. Des corbeaux en pierre laissent supposer la présence de planchers, aujourd'hui détruits, au-dessus du rez- de-chaussée et des trois étages intermédiaires. Ces derniers sont dotés d'éléments de conforts tels que des cheminées et des latrines. Pour renforcer sa défense, la tour a été couronnée à la fin du 13e siècle ou au 14e siècle de mâchicoulis dont subsistent aujourd’hui encore quelques corbeaux en pierre. Ce donjon était à l'origine conçu pour être la résidence des seigneurs de Montcuq ; il était peut-être complété par un logis plus spacieux, mais dont on n'a aucun vestige. Il servit en tout cas à de nombreuses reprises de lieu de refuge et de défense au cours du Bas Moyen Age. -

Imagined Geographies and the Production of Space in Occitània and Northern Catalunya in the Thirteenth and Fourteenth Centuries

Imagined Geographies and the Production of Space in Occitània and Northern Catalunya in the Thirteenth and Fourteenth Centuries by Jonathan C. Farr A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (History) in the University of Michigan 2016 Doctoral Committee: Associate Professor Diane Owen Hughes, Chair Associate Professor Hussein Anwar Fancy Professor Elizabeth L. Sears Professor Paolo Squatriti 1 © Jonathan C. Farr 2016 Acknowledgments The project that would become this dissertation began in a seminar on “Medieval Cities” with my adviser, Diane Owen Hughes, to whom I owe a great debt. Her advice at every stage of my graduate career has been tremendously helpful and her confidence in the project—and in my ideas and their written expression—was unwavering, even when mine was lacking. The other members of my committee also deserve thanks; Hussein Fancy, Paolo Squatriti, and Betsy Sears each provided invaluable feedback and have influenced my research, writing, and teaching (always for the better) over the course of my time at the University of Michigan. I would also like to recognize Peggy McCracken, Ray Van Dam, Christian de Pee, and Katherine French for their encouragement and advice, and Tom Green and Tom Willette for organizing the Premodern Colloquium, where part of this dissertation was workshopped. Portions of my research were presented at the Eisenberg Institute for Historical Studies, where I was a graduate fellow, and I would especially like to thank Greg Parker there. My fellow graduate students have always been generous both in devoting their time and intellect to reflecting on my project and in giving of their friendship.