Pollichia Kurier Diverse

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Die Starke Alternative Zu Den Parteien

Dafür setzen sich die Freien Wähler in der Wahlvorschlag 4 Freie Wählergruppe der So wählen Verbandsgemeinde Freinsheim ein: Verbandsgemeinde Freinsheim Sie richtig: Freie Wählergruppe 1. Weber, Matthias (45) Freinsheim Bürgerinteressen vor Parteiinteressen Kinderbetreuung 2. Krauß, Arno (58) Weisenheim Entscheidungen sollen im Verbandsgemeinderat und nicht in Die FWG vertritt die Bedürfnisse junger Familien. Bestehen- Zuerst die FWG 3. Rohlfing, Friedrich (61) Erpolzheim die starke Alternative Fraktionssitzungen großer Parteien getroffen werden. Denn de Angebote für Kinder vom Säuglings- bis zum Jugendalter ankreuzen. bei der FWG gehen Bürgerinteressen vor Parteiinteressen. sollen fortgeführt werden. 4. Sauer, Karl-Wilhelm (58) Kallstadt Die FWG steht für pragmatische Problemlösungen und lehnt Wir sind uns bewusst, dass der demographische Wandel Wei- jede Art von Fraktionszwang ab. terentwicklung bedeutet und wollen das Ganztagsschulan- 5. Becker, Ronald (51) Herxheim Mit dem Ankreuzen der zu den Parteien gebot in der Verbandsgemeinde ausbauen. Solide, ehrliche Haushaltspolitik 6. Oberholz, Jürgen (44) Freinsheim Liste (oben!) stellen Sie Die FWG hat maßgeblich dafür gesorgt, dass der Haushalt der Qualitativ hochwertige Trinkwasserversor- 7. Weber, Wilfried (51) Weisenheim sicher, dass keine Ihrer Verbandsgemeinde saniert wurde. Wir setzen uns weiterhin gung in kommunaler Hand 8. Fröhlich, Gertraud (59) Erpolzheim Stimmen verloren geht. für eine ehrliche, solide Haushaltspolitik ein und unterstüt- Die Verbandsgemeindewerke garantieren -

Alsenz-Obermoschel

Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel – Informationen – BERATENDE INGENIEURE FÜR BAUWESEN UND UMWELTSCHUTZ Alsenz Kirchheimbolanden Tel.: 0171 47 53 270 67806 Rockenhausen Morbacherweg 5 Telefon 0 63 61/92 15-0 07546 Gera Steinstraße 22 Telefon 03 65/8 39 97-0 Führerschein für alle Klassen 54529 Spangdahlem Neustraße 46 Telefon 0 65 65/94 27 50 Ferienkurse Führerschein in 2 - 3 Wochen E-Mail: [email protected] Sicherheitstraining • Hilfe bei Wiedereinstieg Tiefbau · Abwasserbeseitigung · Seit 125 Jahre Wasserversorgung · Wasserwirtschaft · Straßenbau · Raum- und Umweltplanung · Stadtplanung · Landschaftsplanung · Hochbau · Tragwerksplanung 67821 Alsenz/Pfalz · Bahnhofstr. 14-18 E-Mail: [email protected] · Internet: www.kopp-alsenz.de . ein Begriff im Rhein-Main-Nahe-Raum – Holzgroßhandlung u. Holzimport – Bauholz – Paneele DIETMAR KELLER – Baustoffgroßhandlung – Baumarkt Telefon: anerkannter Fachbetrieb nach §19 WHG – Eisenhandlung, Rohre – Fittings ESSO Heizöl-Diesel 06362 783 33 – ESSO Heizöl-Diesel Holz – Baustoffe 06362 784 Jahre zugelassen für alle Gasanlagen nach TRG 1 – Thermorossi-Pelletöfen von 3-10 kW Holzbau/Umwelttechnik 06362 785 HEIZUNGEN · SANITÄR – Gilles-Pelletsheizanlagen Energie-Umwelttechnik 016090308245 – Briketts – Pellets – Holzbriketts KAMINSANIERUNG · BAUSCHLOSSEREI – Blumenerde – Torf Telefax: 06362 2883 Systempartner für: Heiz- und Trinkwassersysteme Heiztechnik SEIT 1892 INH. NORBERT HOMOLLA Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern! Steinmetz- und Bildhauermeister B. I. V. Fertigung von Grabmalen -

Streckenkarte Regionalverkehr Rheinland-Pfalz / Saarland

Streckenkarte Regionalverkehr Rheinland-Pfalz / Saarland Niederschelden Siegen Mudersbach VGWS FreusburgBrachbach Siedlung Eiserfeld (Sieg) Niederschelden Nord Köln ten: Kirchen or Betzdorf w Au (Sieg) ir ant Geilhausen Hohegrete Etzbach Köln GrünebacherhütteGrünebachSassenroth OrtKönigsstollenHerdorf Dillenburg agen – w Breitscheidt WissenNiederhövels (Sieg)Scheuerfeld Alsdorf Sie fr Schutzbach “ Bonn Hbf Bonn Kloster Marienthal Niederdreisbach ehr Köln Biersdorf Bahnhof verk Obererbach Biersdorf Ort Bonn-Bad Godesberg Daaden 0180 t6 „Na 99h 66 33* Altenkirchen (Ww) or Bonn-Mehlem Stichw /Anruf Rolandseck Unkel Büdingen (Ww) Hattert Oberwinter Ingelbach Enspel /Anruf aus dem Festnetz, HachenburgUnnau-Korb Bad BodendorfRemagen Erpel (Rhein) *20 ct Ahrweiler Markt Heimersheim Rotenhain Bad Neuenahr Walporzheim Linz (Rhein) Ahrweiler bei Mobilfunk max. 60 ct Nistertal-Bad MarienbergLangenhahn VRS Dernau Rech Leubsdorf (Rhein) Westerburg Willmenrod Mayschoß Sinzig Berzhahn Altenahr Bad Hönningen Wilsenroth Kreuzberg (Ahr) Bad Breisig Rheinbrohl Siershahn Frickhofen Euskirchen Ahrbrück Wirges Niederzeuzheim Brohl Leutesdorf NeuwiedEngers Dernbach Hadamar Köln MontabaurGoldhausenGirod Steinefrenz Niederhadamar Namedy Elz Andernach Vallendar Weißenthurm Urmitz Rheinbrücke Staffel Miesenheim Dreikirchen Elz Süd Plaidt Niedererbach Jünkerath Mendig KO-Lützel Limburg (Lahn) KO-Ehrenbreitstein Diez Ost Gießen UrmitzKO-Stadtmitte Thür Kruft Diez Eschhofen Lissendorf Kottenheim KO-Güls Niederlahnstein Lindenholzhausen Winningen (Mosel) BalduinsteinFachingen -

Familienwegweiser Für Den Landkreis Kusel

FAMILIENWEGWEISER FÜR DEN LANDKREIS KUSEL 1 LEBENSHILFE KREISVEREINIGUNG KUSEL E.V. Seit 50 Jahren sind wir im Landkreis Kusel der kompetente Ansprechpartner für Menschen mit Behinderung und deren Familien. Unser Handeln umfasst vielfältige Dienstleistungen, Wohn- und Unterstützungsformen. Informieren Sie sich jetzt über unser Angebot! INTEGRATIVE KINDERTAGESSTÄTTE „Es ist normal verschieden zu sein“ – Familien mit Kindern heißen wir unter diesem Motto in unserer Integrativen Kita herzlich Willkommen! AMBULANTE DIENSTE Der Fachdienst für Integrationspädagogik unterstützt Kinder in Kindergärten und Schulen dabei am Alltag angemessen teilhaben zu können. Der Familienunterstützende Dienst macht Freizeitan- gebote, die passgenau auf die Bedarfe von Kindern und Familien zugeschnitten sind. Unser komplettes Leistungsspektrum für alle Alters- und Personengruppen, weitere Infor- mationen und Kontaktdaten finden sie unterwww.lebenshilfe-kusel.de , auf Facebook oder über die Telefonnummer unserer Geschäftsstelle: 06381-425610. Wir freuen uns auf Sie! lh_anzeige_RZ.indd 1 18.05.16 08:14 HeadlineGrußwort des Landrates Liebe Familien, Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich freue mich, Ihnen mit dem ersten Familienwegweiser des Landkreises Kusel einen praktischen Ratgeber an die Hand geben zu können, der viele Informationen rund um die Themen „Eltern werden“ und „Eltern sein“ enthält. Unsere Kinder sind die Zukunft. Bei der Aufgabe, ihnen mit einem guten Start die besten Chancen im Leben zu geben, stehen alle Eltern in ihrer neuen Lebenssituation durch -

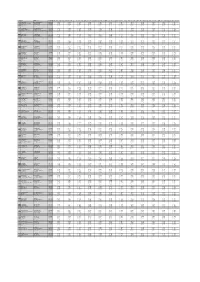

PLZ Ort Bezeichnung Abrmonat Aug. 2020 - Aug

PLZ Ort Bezeichnung AbrMonat Aug. 2020 - Aug. 2020 Jul. 2020 - Aug. Jun. 2020 - Aug. Mai 2020 - Aug. 2020 Apr. 2020 - Aug. 2020 Mär. 2020 - Aug. 2020 Feb. 2020 - Aug. 2020 Jan. 2020 - Aug. Dez. 2019 - Aug. 2020 Nov. 2019 - Aug. Okt. 2019 - Aug. 2020 Sep. 2019 - Aug. 2020 2020 2020 2020 2020 #### Albersbach Rodenbach/Kaisersl. 08.2020 11,391 11,377 11,397 11,394 11,356 11,346 11,334 11,324 11,319 11,314 11,312 11,312 #### Alsenbrück-Langmeil Neuhemsbach 08.2020 11,391 11,377 11,397 11,394 11,356 11,346 11,334 11,324 11,319 11,314 11,312 11,312 #### Altenglan Rammelsbach 08.2020 11,448 11,459 11,493 11,513 11,510 11,505 11,494 11,488 11,490 11,484 11,483 11,481 #### Althornbach Rimschweiler 08.2020 11,350 11,345 11,369 11,369 11,342 11,320 11,308 11,298 11,291 11,289 11,287 11,287 #### Altleiningen Altleiningen 08.2020 11,393 11,379 11,398 11,394 11,359 11,348 11,335 11,326 11,320 11,315 11,312 11,312 #### Aschbach Rodenbach/Kaisersl. 08.2020 11,391 11,377 11,397 11,394 11,356 11,346 11,334 11,324 11,319 11,314 11,312 11,312 #### Bad Bergzabern Bad Bergzabern 08.2020 11,428 11,444 11,476 11,486 11,465 11,450 11,429 11,421 11,416 11,412 11,411 11,410 #### Bad Sobernheim Bad Sobernheim, Leinenborn 08.2020 11,449 11,465 11,497 11,516 11,512 11,506 11,495 11,489 11,491 11,484 11,483 11,481 #### Bad Sobernheim Bad Sobernheim, Industrie B41 08.2020 11,427 11,462 11,505 11,524 11,514 11,506 11,494 11,488 11,492 11,486 11,485 11,484 #### Bann Kindsbach 08.2020 11,393 11,379 11,399 11,394 11,357 11,346 11,335 11,326 11,322 11,317 11,315 11,315 #### Battenberg Kleinkarlbach 08.2020 11,391 11,377 11,397 11,393 11,356 11,346 11,333 11,323 11,318 11,313 11,311 11,311 #### Bedesbach Rammelsbach 08.2020 11,448 11,459 11,493 11,513 11,510 11,505 11,494 11,488 11,490 11,484 11,483 11,481 #### Berzweiler Rodenbach/Kaisersl. -

Die Pfalz Feiert! 2015

Weinfeste, Weinmessen und Feste Die Pfalz feiert! 2015 Zum Wohl. Die Pfalz. NEU BUCHT DER SEESTERNE! 2015 MEHR ALS 3.000 FASZINIERENDE TIERE! WWW.SEALIFE.DE täglich ab 10 Uhr, Im Hafenbecken 5, 67346 Speyer *In Begleitung eines an der Kasse vor Ort voll zahlenden Erwachsenen erhält pro Gutschein eine Person eine kostenlose 1-Tageskarte für den gleichen Tag für das SEA LIFE® Speyer. Gilt nicht in Verbindung GUTSCHEIN mit anderen Ermäßigungen, Vorverkaufskarten, Jahreskarten oder Angeboten. Weiterverkauf und Vervielfältigung nicht gestattet. Der Gegenwert des Gutscheins kann nicht ausgezahlt werden. Einlösbar bis zum 31.12.2015. PLU 8447 Weinfestkalender 2FÜR1! PLU 8447 Weinmessen Weinfeste und Feste 20.02. Bad Dürkheim Weinkür 28.02.-01.03. Bad Dürkheim Pfälzer Barrique Forum JANUAR 07.03.-08.03. NW-Mußbach Mußbacher Spitzen 04.01. Weidenthal Knutfest/Weihnachts- baumwerfen-Dreikampf 14.03.-15.03. Neustadt/Saalbau Petit Salon du Chocolat 17.01. Hettenleidelheim Hexenumzug 21.03. Edesheim Weinexchange 17.01. Speyer 5. Großer Nachtumzug 28.03. NW-Hambacher Schloß Pfälzer LagenArt W 23.01.-25.01. Freinsheim Rotwein-/Fackelwanderung 28.03.-29.03. Bockenheim Weintage 24.01.-25.01. Landau-Nußdorf Erlebnis in Rot/Weinerlebnispfad 10.04.-12.04. NW-Hambach Rendezvous/Kunst u. Wein 12.04. Mölsheim Donnersberger Weinforum FEBRUAR 18.04.-19.04. Speyer Wein am Dom/Weinforum d. Pfalz 31.01.-01.02. Steinweiler Wein.Kunst.Genuss 24.04.-26.04. Rhodt u. d. Rietburg Weintestival 14.02. Merzalben „Neecher“ Fasch.nachtumzug 25.04.-26.04. Schweigen-Rechtenbach Burgunderfrühling 14.02. Waldfischb.-Burgalben Straßenfasnacht 15.02. Bellheim Faschingsumzug 01.05.-03.05. -

Liste Der Register Der Kirchenbücher in Der Pfalzbibliothek Kaiserslautern August 2020

Liste der Register der Kirchenbücher in der Pfalzbibliothek Kaiserslautern August 2020 Zur Vorbestellung: gewünschte Daten kopieren und per Mail an folgende Adresse senden: [email protected] zur Ausleihe: Bitte gewünschte Buchnummer (rechts) notieren und bei Ihrem nächsten Besuch in der Pfalzbibliothek an der Ausleihe zur Bestellung abgeben zur Suche: für eine schnellere Suche Drücken Sie STRG + F um die Suchmaske zu öffnen, und geben Sie Ihren Wunschort ein, und bestätigen Sie die Suche mit ENTER 1. Nach pfälzischen Orten sortiert 2. Kirchenbücher, Übergeordnetes , etc. 3. saarpfälzische Kirchenbücher 4. Hugenotten Kirchenbücher 1. Nach pfälzischen Orten sortiert Uhrig, Detlef: Albisheim : Geschichte und Geschichten bis 1816 - Kaiserslautern, 2009. - 763 S. : Ill. 1b 6807 albisheim Literaturverz. S. [764 - 767] Uhrig, Detlef: Die Familien Albisheims : 1641 - 1900, ihre Genealogie und Geschichte - 1b 6809 (1+2 Kaiserslautern. albisheim Das Alphabet der Namen ist dominant, mit PC erstellt Uhrig, Detlef: Die jüdischen Familien Albisheims im 18. und 19. Jahrhundert : Geschichte und 1b 3290 albisheim deren Genealogie - Kaiserslautern, 2009. - 49 S., [39] Bl. : Ill. Uhrig, Detlef: Das Grundbuch Albisheims im 18. Jahrhundert - Albisheim, 2009. - 240 S. : Ill. 1b 6806 albisheim Uhrig, Detlef: Albisheim : von alten Kriegsschulden, Armut, Auswanderung, Aufschwung, 1b 6810 albisheim Fortschritt u.v.m. 1816 bis 1919 ; erstellt auf Basis Albisheimer Archivunterlagen - Kaiserslautern, 2009. - 367 S. : Ill Reformiertes Kirchenbuch Alsenborn : Tauf- und Geburtsregister 1663 - 1688, Heiratsregister 1684 - Gen.Kirc.ALSE 1763, Sterberegister 1684 - 1727 / Bearb.: Heinrich Herzog. - alsenborn 1b 5954 Ludwigshafen : Arbeitsgem. Pfälz.-Rhein. Familienkunde, 1982. -66 S. 1. Nach Orten - Seite 1 von 40 Kuby, Alfred Hans: Aus dem reformierten Kirchenbuch des Kirchenspiels Altenglan 1671 -1781 - 1972. -

Wandern in Der Urlaubsregion Freinsheim

WANDERN IN DER URLAUBSREGION FREINSHEIM Waldrundweg: Weisenheim am Berg - Bänkeltour Weisenheim am Berg Höhenprofil QR-Code scannen und mit der Kurzbeschreibung: ausführlichen Tourbeschreibung Familientauglicher Wanderweg zum Ungeheuersee. Eine Tour mit wenigen, aber angenehmen Steigungen, loswandern. schönen Waldpassagen und - nicht zu vergessen - die zahlreichen „Bänkel" am Wegesrand. Ein "Bänkel" sagt Mit der Rheinland-Pfalz Gold-App der Pfälzer zu einer (Sitz-)Bank. Dies gibt bereits den Hinweis auf die zahlreichen Rastmöglichkeiten, welche ist die Tour auch navigierbar. die Strecke vom Waldrand bis zum Ungeheuersee säumen. Markierung: Opa mit Enkelin auf Ruhebank. WANDERN IN DER URLAUBSREGION FREINSHEIM Waldrundweg: Weisenheim am Berg - Rundweg 1 Höhenprofil QR-Code scannen und mit der Kurzbeschreibung: ausführlichen Tourbeschreibung loswandern. Kurzweiliger, schattiger Waldspaziergang rund ums Mandeltal. Nach stetigem Aufstieg bis zur Mit der Rheinland-Pfalz Gold-App Hessenkellerhütte geht es wieder bergab bis zum Ausgangspunkt. ist die Tour auch navigierbar. Markierung: Zahl 1 an Bäumen WANDERN IN DER URLAUBSREGION FREINSHEIM Weinrundweg: Weisenheim am Sand - Sandhasenweg 1 Höhenprofil Weisenheim am Sand Kurzbeschreibung: QR-Code scannen und mit der ausführlichen Tourbeschreibung Der "erste" Sandhasenweg führt Sie zunächst nach Norden, später dann in westliche Richtung, loswandern. vorbei an Obsthainen und durch Weinberge. Verbunden mit herrlichen Ausblicken geht es an den Mit der Rheinland-Pfalz Gold-App Gemarkungen "Am Mühlweg" und "Am Gänsborn" entlang wieder in Richtung Ort und zum ist die Tour auch navigierbar. Ausgangspunkt. Sehr gut mit Sandhasenweg 2 kombinierbar. Gesamtstrecke dann ca. 8 km. WANDERN IN DER URLAUBSREGION FREINSHEIM Waldrundweg: Weisenheim am Berg - Rundweg 2 Höhenprofil QR-Code scannen und mit der Kurzbeschreibung: ausführlichen Tourbeschreibung Schöner, kurzer Waldspaziergang westlich von Weisenheim am Berg entlang des Haalberges und des loswandern. -

Name, Referring in Particular to the Method of Contracting

No L 337/178 Official Journal of the European Communities 31 . 12 . 93 AGREEMENT between the European Community and Romania on the reciprocal protection and control of wine names The EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter called 'the Community', of the one part, and ROMANIA, of the other part, hereinafter called 'the Contracting Parties', Having regard to the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States and Romania , signed in Brussels on 1 February 1993, Having regard to the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Economic Community and the European Coal and Steel Community, of the one part, and Romania, of the other part, signed in Brussels on 1 February 1993, Having regard to the interest of both Contracting Parties in the reciprocal protection and control of wine names. HAVE DECIDED TO CONCLUDE THIS AGREEMENT: that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the wine is essentially attributable to its geographical origin, Article 1 — 'traditional expression' shall mean a traditionally used name, referring in particular to the method of The Contracting Parties agree, on the basis of reciprocity, production or to the colour, type or quality of a wine, to proctect and control names of wines originating in the which is recognized in the laws and regulations of a Community and in Romania on the conditions provided Contracting Party for the purpose of the description for in this Agreement . and presentation of a wine originating in the territory of a Contracting Party, Article 2 — 'description' shall mean the names used on the labelling, on the documents accompanying the transport of the wine , on the commercial documents 1 . -

LILE) Ist Eine Initiative Der Verbands- Gemeinden (VG) Grünstadt-Land, Hettenleidelheim, Freinsheim, Monsheim Sowie Der Verbandsfreien Stadt Grünstadt

Die vorliegende Lokale Integrierte Ländliche Entwicklungsstrategie (LILE) ist eine Initiative der Verbands- gemeinden (VG) Grünstadt-Land, Hettenleidelheim, Freinsheim, Monsheim sowie der verbandsfreien Stadt Grünstadt. Erstellt mit Unterstützung von: Dr.-Ing. Ulrich Gehrlein Dipl.-Ing. Christiane Steil (Ex-ante) Dipl.-Geogr. Nicola von Kutzleben in Zusammenarbeit mit: Dr. Peter Dell Dipl.-Soz.päd. Tobias Baumgärtner Monsheim, im März 2015 VORWORT Jede Region hat eigene Stärken und Besonderheiten, auf die es aufzubauen gilt. Gleichzeitig wirken ver- schiedene Einflüsse und Entwicklungen von außen, die aufzugreifen und positiv zu bearbeiten sind. Die- sem Grundsatz folgend wurde die Lokale Integrierte Ländliche Entwicklungsstrategie (LILE) für die Regi- on Rhein-Haardt gemeinsam entwickelt. Zahlreiche Vereine, Verbände, Organisationen, Kommunen, Fachleute, Bürgerinnen und Bürger haben sich engagiert und gemeinsam eine anspruchsvolle Strategie entwickelt, damit unsere Region, gemäß unserem Leitbild „Leben, Wohnen und Arbeiten zwischen den Metropolregionen – Gestaltung einer gemeinsamen Zukunft“, attraktiv für alle bleibt und sich weiterhin zukunftsfähig aufstellen kann. Ich möchte allen Akteuren, die sich in diesem kurzen aber intensiven LILE-Erarbeitungsprozess beteiligt haben, für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit danken. Die Region ist vielfältig, speziell, einzigartig und ländlich geprägt mit all ihren unterschiedlichen Facet- ten. Die LILE soll einen Beitrag für eine stabile Entwicklung bieten, ohne vorhandene Planungen und Konzepte ersetzen zu wollen, sondern diese vielmehr einbeziehen und verknüpfen. Es zielt auf eine vo- rausschauende Strategie ab, um die Stärkung der regionalen Kompetenzen sicherzustellen und gleichzei- tig mit den zukünftigen Anforderungen der sich verändernden Gesellschaft umzugehen und diesen mög- lichst in Chancen und Stärken umzuwandeln. Die hier vorliegende LILE stellt den Aktionsrahmen für unsere Region dar. -

210204 VRN-Wabenplan.Fh11

Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) Hier gilt eine spezielle Übergangsregelung für bestimmte Fahrausweise des VRN. Näheres finden Sie im VRN-Tarifprospekt oder unter www.vrn.de © Bingen am Rhein © Mainz © ©Nieder-Olm Wolfsheim Gau- Vendersheim Parten- Bickel- heim Saulheim Udenheim Stadtpro- heim Gau- zelten Faulbach Hasloch Weinheim Schornsheim Dorfprozelten 645 Wörrstadt Gabsheim Faulbach Uettingen Mädelhofen Hier gelten alle VRN-Fahrscheine einschließlich SuperMAXX-Ticket, Westpfalz Zeitkarten Ausbildung Wallertheim Sulzheim Abzw. Mond- Staustufe Bettingen Würzburg und MAXX-Ticket sowie Semester-Ticket plus Westpfalz, Westpfalz Anschluss-Semester-Ticket, Reistenhausen- Boxtal feld Bestenheid/ Roßbrunn Wöllstein Bechtols- Tremhof 612 Wertheim Remlingen Hbf. Semester-Ticket und Anschluss-Semester-Ticket. Diese Regelung gilt ebenfalls für Fahrten zwischen Lohnsfeld Bad Kreuznach © Oppenheim Fechenbach Glashütte Village Rommersheim heim 6123 6450 und Wartenberg-Rohrbach. Das Semester-Ticket und das Anschluss-Semester-Ticket gelten zusätzlich auf Gumbsheim Spiesheim Grünenwört Holzkirchen 640 © © Biebeln- © 613 Waldbüttel- © den Schienenstrecken von Hochspeyer/Kaiserslautern nach Alsenz. © Armsheim heim Eichel brunn Freudenberg Boxtal Lindelbach 644 Höchberg Eckelsheim Bermersheim Ensheim Mainz Darmstadt Wald- Wertheim Würzburg Süd Siefers- Dietenhan Dertingen Wüstenzell Waldbrunn © heim Flonheim v.d.H. © Amorbach Bf. Freudenberg 6133 Wonsheim © Waldenhsn. Niedermoschel ALSENZ Hainstadt 611 02 Gunters- Wartberg Urphar Kembach Eisingen © © Gau- Stein-Bockenheim Uffhofen Bornheim Lonsheim blum Hetschbach Rai- Meisenheim Ober- Odernheim Breitenbach moschel Gimbsheim Pfirsch- Reicholzheim Unkenbach Kalkofen Lichtspiele Frankfurt Alsbach Reinheim Hassenroth Sand- Vockenrot Holzkirchhausen 641 Niederhausen Erbes- Hilles- bach Höchst Rauenberg 6153 Kist © Hier sowie in dem Korridor bis Kaiserslautern Hbf gelten alle VRN-Fahrscheine Sitters 861 an der Appel Wendels- Albig © bach Winterborn heim Büdesheim heim 04 © Hummetroth Annels- Seck- Steingasse inkl. MAXX-Ticket. -

Sparkassenstiftung Kuseler Musikantenland

Sparkassenstiftung Kuseler Musikantenland Pressemitteilung Sparkassenstiftung Kuseler Musikantenland schüttet 20.400 Euro aus Kusel, den 29.06.2020 Post der Sparkassenstiftung Kuseler Musikantenland haben in diesen Tagen mehrere Vereine und Einrichtungen in der Region erhalten. Verschickt wurden Zuwendungsschreiben mit einem Gesamtvolumen von 20.400 Euro. Die 2010 errichtete Sparkassenstiftung Kuseler Musikantenland fördert seit Jahren Kunst und Kultur im Geschäftsgebiet der Kreissparkasse Kusel. Mehr als 200.000 Euro sind bisher in regionale kulturelle Projekte und Veranstaltungen sowie in die musikalische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen geflossen. Förderschwerpunkt in diesem Jahr ist das traditonelle Brauchtum in der Region. Sieben Vereine, die sich für die Ausbildung von Tanzgarden und Tanzgruppen engagieren, werden mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Diese Vereine führen zum Teil eigene Veranstaltungen durch oder unterstützen durch die Mitwirkung ihrer Garden oder Tanzgruppen Veranstaltungen anderer Vereine der Dorfgemeinschaft. Im einzelnen sind dies der Altenglaner Carneval Verein e.V., die TSG Bosenbach 1949 e.V., der Breitenbacher Carnevalsverein „de 11.11“ e.V., der Karnevalverein Kusel e.V., der Heimat- und Kulturverein Lauterecken, „Die Wackepicker“ e.V. Rammelsbach und der Turnverein 1985 Ulmet e.V.. Eine Kostbarkeit im Archiv der Ortsgemeinde Ruthweiler wird mit Mitteln der Sparkassenstiftung restauriert. Die im Besitz der Gemeinde befindliche Lutherbibel aus dem Jahr 1846 erhält einen neuen Ledereinband. Unterstützt wird die Anschaffung von Trompeten für die Bläserklasse des Veldenz- Gymnasiums. Die Paul-Moor-Förderschule erhält Mittel zur Finanzierung einer professionellen Musiklehrkraft, die den Fortbestand der Schulband für ein weiteres Schuljahr sichert. Die aktuelle Situation ist für viele Kulturschaffende besonders herausfordernd. Viele Veranstaltungen können aufgrund bestehender Einschränkungen und Verbote nicht wie geplant stattfinden und müssen abgesagt und verschoben werden.