Colonialismo, Derecho Y Resistencia

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Puerto Rico Panic PUERTO RICO | Will the Can Politicians Kicked Down the Street Become a Boomerang?

Puerto Rico panic PUERTO RICO | Will the can politicians kicked down the street become a boomerang? By MARVIN OLASKY SYMPATHY VS. PRECEDENT-SETTING IN THE CARIBBEAN The U.S. territory of Puerto Rico is $72 billion in debt, Gov. Alejandro García Padilla says he has no money to pay the interest due Jan. 1, and liberals and conservatives propose different solutions to the fiscal crisis. The eventual resolution will affect not only 3.5 million Puerto Ricans but 315 million other Americans. Liberals are trumpeting a looming “humanitarian crisis” that demands a federal bailout: Otherwise, Puerto Rico will have to cut spending on schools and hospitals. Conservatives are emphasizing a governance crisis: Many Puerto Rican politicians have won votes by overspending; and if they get away with it, their counterparts in California, Connecticut, Illinois, Massachusetts, New Jersey, New York, and other states will keep running toward the cliff. One piece of political evidence: New York Gov. Andrew Cuomo and New York City Mayor Bill de Blasio flew to Puerto Rico last month and marched with thousands who demanded that Washington send more money to San Juan. Yes, the governor and the mayor have native Puerto Ricans among their constituents, but they were also looking ahead to a time when they or their successors will demand bailouts of their own. As is typical in such protests, politicians said they had to speak up for the sake of the children. Some Puerto Ricans would like to have the island declare bankruptcy, but U.S. states and territories, unlike cities, cannot legally do that. -

Memorias Geográficas Históricas, Económicas Y Estadísticas De La Isla De Puerto-Rico, Escritas Por D

Library of Congress Memorias geográficas históricas, económicas y estadísticas de la isla de Puerto-Rico, escritas por D. Pedro Tomás de Córdoba. Tomo 4. MEMORIAS GEOGRAFICAS, HISTORICAS, ECONOMICAS Y ESTADISTICAS DE LA ISLA DE PUERTO-RICO, Por D. Pedro Tomas de Córdova Secretario honorario de S. M. y del Gobierno de la misma. P. T. de Cordova TOMO IV. ANtilde;O DE 1832. EN LA OFICINA DEL GOBIERNO: A CARGO DE D. VALERIANO DE SANMILLAN. 53645 F1961 .C79 3-6064 MEMORIAS GEOGRAFICAS, HISTORICAS, ECONOMICAS Y ESTADISTICAS DE LA ISLA DE PUERTO-RICO. GOBIERNO DEL TENIENTE GENERAL DON MIGUEL DE LA TORRE. CAPITULO PRIMERO. Sucesos generales de Costa-firme cuando dejó el mando de sus fuerzas el Mariscal de campo D. Miguel de la Torre. Estado de la opinion en Puerto-Rico. Rebelion de la isla de Sto. Domingo. Situacion del Gobierno de Puerto-Rico. Entrada de su nuevo Gobernador en Mayagues. Espedicion en el Norte por Ducodray. Su descrubrimiento en la Isla. Papeles interceptados. Avisos de los Gefes de las Colonias. Ejecucion de Duboy. Memorias geográficas históricas, económicas y estadísticas de la isla de Puerto-Rico, escritas por D. Pedro Tomás de Córdoba. Tomo 4. http://www.loc.gov/resource/lhbpr.6064c Library of Congress Revolucion intentada en Guayama y ejecucion de dos esclavos. Escasez de recursos. Falta de tropa. Mal estado de la Milicia. Abandono de las fortificaciones y artillerìa. Nulidad de las fuerzas sutiles. Estado indefenso de las Costas. Se hallaba en 1822 el general Latorre con el mando en Gefe del ejercito pacificador de Costafirme cuando fuè nombrado Capitan general de esta Isla. -

February 14, 2018 the Honorable Ricardo Rosselló Governor La

February 14, 2018 The Honorable Ricardo Rosselló Governor La Fortaleza P.O. Box 9020082 San Juan, PR 00902-0082 Dear Governor Rosselló, I write as president of the American Statistical Association to respectfully urge you to keep Puerto Rico’s statistical agency, El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (Puerto Rico Institute of Statistics, PRIS), and its board of directors fully independent. I also draw your attention to the 2,800 individuals—and still growing—who have signed a petition with this same request.1 At this critical historical juncture, Puerto Rico needs accurate, objective, and timely statistics. Government statistics empower the economy, serve the health and welfare of citizens, improve governance, and inform decisions and policies in the public and private sectors, among many other vital functions. Government statistics are also fundamental to evidence-based policymaking, the engagement of which is on a rapid rise in local, state, and federal governments. To address the challenges posed by its decade-long economic recession and the devastation of back-to-back hurricanes, Puerto Rico must chart its path toward sustainable recovery using reputable and reliable data and statistical methods. Because of their broad and profound importance, it is imperative that government statistics be produced through rigorous scientific processes and analyses performed by experts that can function without improper outside influence. Government statistics must be independent, objective, accurate, and timely and be perceived as such. It is just as important to have adequate statistics on a variety of topics. PRIS has demonstrated repeatedly it has the expertise to function independently to produce rigorous, objective, and accurate statistics for the benefit of Puerto Rico and its people. -

Libros Que Nos Había Prometido

OBRAS COMPLETAS • IDIOMA i ELADIO RODRÍGUEZ OTERO OBRAS COMPLETAS ii ELADIO RODRÍGUEZ OTERO OBRAS COMPLETAS • IDIOMA iii ELADIO RODRÍGUEZ OTERO OBRAS COMPLETAS I • IDIOMA II • POLÍTICA III • RELIGIÓN Y MORAL IV • ATENEO SAN JUAN DE PUERTO RICO 2008 iii iv ELADIO RODRÍGUEZ OTERO Eladio Rodríguez Otero, Obras Completas, Idioma © Primera Edición: 2008 Editores: Sucesores de Eladio Rodríguez Otero © Directores: Josefina Marxuach de la Cuétara Vda. de Rodríguez Otero Eladio Rodríguez Marxuach Diagramación: Marcos R. Pastrana Fuentes Dirección postal: Miguel Juan Rodríguez Marxuach Apartado 16636 San Juan, Puerto Rico 00908-6636 Correo electrónico: [email protected] Página web: eladiorodriguezotero.com Composición fotográfica de la portada, fotografías de la mascarilla y mano: Josefina Rodríguez Marxuach Reservados todos los derechos. La reproducción parcial o total queda rigurosamente prohibida por cualquier medio o procedimiento. Que- dan autorizadas citas breves siempre que se reconozca al autor y la obra. Cualquier otro uso requiere el consentimiento por escrito de los Editores. Obras completas (Tomos I al IV) ISBN-13: 978-0-9795080-1-1 ISBN-10: 0-9795080-1-0 Idioma (Tomo I) ISBN-13: 978-0-9795080-2-8 ISBN-10: 0-9795080-2-9 Rodríguez Otero, Eladio Eladio Rodríguez Otero, Obras Completas, Idioma 1. Puerto Rico – Ateneo Puertorriqueño, Cultura, Historia, Idioma, Iglesia Católica, Independencia, Moral, Nacionalismo, Obispos ca- tólicos, Patriotas, Política, Próceres, Religión. 2. Estados Unidos- Colonialismo, Política Exterior. 3. Colonialismo-Estados Unidos, Puerto Rico. 4. Imperialismo-Estados Unidos Impreso en Colombia-Printed in Colombia Por D’vinni OBRAS COMPLETAS • IDIOMA v AGRADECIMIENTOS Los Editores agradecen primeramente al Creador de todas las Patrias terrenales el haber sostenido nuestros trabajos editoria- les hasta la culminación de esta obra; además, agradecen a Ro- berto Beascochea Lota los conceptos iniciales relacionados con el ordenamiento de los documentos, a Isis B. -

LA ANTORCHA BRILLANTE Devuélvalo Y Tome Otro

La antorcha Este es un «Libro al viento». brillante Es para que usted lo lea y para que lo lean muchos como usted. Por eso, cuando termine, BRILLANTE LA ANTORCHA devuélvalo y tome otro. distribuciÓn gratuita libro al prohibida su venta viento EDUARDO ESCALLÓN EDUARDO ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO ALZATE GILBERTO FUNDACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO Nar iño libro al viento Una campaña de fomento a la lect U ra creada por la Secretaría de cUltU r a r ecreación y d eporte y la Secretaría de e d U cación e impU l S ada por la fUndación Gilberto a lzate a vendaño Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Secretaría de Educación del Distrito Fundación Gilberto Alzate Avendaño eduardo escallón La antorcha brillante Biografía de Antonio [de la Santísima Concepción] Nariño y Álvarez Ilustrado por Olga Cuéllar alcaldía mayor de bogotá Samuel Moreno Rojas Alcalde Mayor de Bogotá Secretaría diS trital de c ultura, recreación y d eporte Catalina Ramírez Vallejo Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte Fundación g ilberto a lzate a vendaño Ana María Alzate Ronga Directora Julián David Correa Restrepo Gerente del Área de Literatura Secretaría de e ducación del diS trito Martha Lucía Vega Cárdenas Secretaria de Educación (e) Jaime Naranjo Rodríguez Subsecretario de Calidad y Pertinencia Myriam Navarrete Cortes Dirección de Educación Preescolar y Básica Sara Clemencia Hernández Jiménez Equipo de Lectura, Escritura y Oralidad © Primera edición: Bogotá, diciembre de 2009 © Eduardo Escallón © De esta edición: Fundación Gilberto Alzate Avendaño, 2009 www. -

A Case Study on the Fuerzas Armadas De Liberación Nacional (FALN)

Effects and effectiveness of law enforcement intelligence measures to counter homegrown terrorism: A case study on the Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) Final Report to the Science & Technology Directorate, U.S. Department of Homeland Security August 2012 National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism A Department of Homeland Security Science and Technology Center of Excellence Based at the University of Maryland 3300 Symons Hall • College Park, MD 20742 • 301.405.6600 • www.start.umd.edu National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism A Department of Homeland Security Science and Technology Center of Excellence About This Report The author of this report is Roberta Belli of John Jay College of Criminal Justice, City University of New York. Questions about this report should be directed to Dr. Belli at [email protected]. This report is part of a series sponsored by the Human Factors/Behavioral Sciences Division, Science and Technology Directorate, U.S. Department of Homeland Security, in support of the Prevent/Deter program. The goal of this program is to sponsor research that will aid the intelligence and law enforcement communities in identifying potential terrorist threats and support policymakers in developing prevention efforts. This research was supported through Grant Award Number 2 009ST108LR0003 made to the START Consortium and the University of Maryland under principal investigator Gary LaFree. The views and conclusions contained in this document are those of the authors and should not be interpreted as necessarily representing the official policies, either expressed or implied, of the U.S. Department of Homeland Security or START. -

Chap6 Information Sector

ECONOMIC DEVELOPMENT PLAN FOR THE INFORMATION SECTOR Chapter 6 First Draft ECONOMIC DEVELOPMENT FOR THE INFORMATION SECTOR Heidi Calero * * Affi liation: H. Calero Consulting Group ඝඍකග කඑඋ ඔඉඖඖඑඖඏ ඊඉකඌ 1 ECONOMIC DEVELOPMENT PLAN FOR THE INFORMATION SECTOR ඝඍකග කඑඋ ඔඉඖඖඑඖඏ ඊඉකඌ 2 ECONOMIC DEVELOPMENT PLAN FOR THE INFORMATION SECTOR TABLE OF CONTENTS CHAPTER Page I INTRODUCTION Objectives .......................................................................................................................................... 1 Source of information......................................................................................................................... 1 Organization ...................................................................................................................................... 1 II THE INFORMATION SECTOR AND OVERALL TRENDS Defi nition of the Information Sector ................................................................................................... 1 Overall market trends ........................................................................................................................ 2 III PUERTO RICO’s INFORMATION SECTOR Overview of the Information Sector in PR’s Economy .......................................................................5 Comparative Analysis ...................................................................................................................... 20 Relevance of the Information Sector .............................................................................................. -

DE PIE Y EN LUCHA Cont

THEORETICAL ORGAN Of THE MLN Movimiento de Liberacion Nacional CALL FOR A REVOLUTIONARY INDEPENDENTS BLOC STATEHOOD AND CULTURAL AGRESSION DOGMATISM AND ARMED STRUGGLE TWO fORMS OF JJVTERJV/ITiOJVyU ORDER QUEBEC NEWAfRIU CHILE QUEBEC < THESES DESDE El FORO /AITERWAC/OIVAl ON THE NATIONAl Quebec and the National Question 2 QUESTION DESDE MS RE/AS thing that capitalism outgrows: on Communique From The Eleven THESES ON THE NATIONAL. the contrary, its importance in- QUESTION creases. Contemporary examples in- P.O.W.'s To The People clude Northern Ireland, Wales and 3 1. National oppression intensifies Scotland in the U.K., Brittany, in the epoch of imperialism. The Corsica and the Occitane in France, bourgeoisie uses national oppression the Basques in Spain, the Puerto Ri- DfSDE LA to enhance its own profits, to ex- cans, Chicanos and Afro-Americans pand its empire, and to corrupt its in the U.S., and 1'Acadie and Que- CLANDESJINIDAD own working class with the crumbs bec in Canada. "The socialist revolu- Colonial Elections and the Struggle of the super-profits. But national tion," writes Lenin, "may breakout oppression brings a revolutionary not only in consequence of a great Of The Working Class response. Capitalism's general crisis strike, a street demonstration, a has been characterized by a growing hunger riot, a mutiny in the forces, Statehood and Cultural Aggression wave of revolutionary struggle or a colonial rebellion, but also in against colonialism, neo-colonialism consequence of any political crisis, Part 2 Dogmatism and the and racism. The uprising of the like the Dreyfus affair, the Zabern Armed Struggle oppressed nations in Asia, Africa incident, or in connection with a and Latin America has shaken im- referendum on the secession of an perialism. -

Puerto Rico's Political Status and the 2012 Plebiscite

Puerto Rico’s Political Status and the 2012 Plebiscite: Background and Key Questions Updated June 25, 2013 Congressional Research Service https://crsreports.congress.gov R42765 Puerto Rico’s Political Status and the 2012 Plebiscite: Background and Key Questions Summary For the first time since 1998, voters in Puerto Rico went to the polls in November 2012 to reconsider the island’s relationship with the federal government (a concept known as “political status”). Voters were asked to answer two questions: (1) whether they wished to maintain Puerto Rico’s current political status; and (2) regardless of the choice in the first question, whether they preferred statehood, independence, or to be a “sovereign free associated state.” According to results certified by the Puerto Rico State Elections Commission, approximately 54.0% of those who cast ballots answered “no” to the first question. In the second question, approximately 61.2% of voters chose statehood. The island’s new governor and territorial legislature contend that the results were “inconclusive.” The plebiscite results are potentially significant if they are interpreted to mark the electorate’s desire to change the island’s present political status. The significance of the plebiscite remains to be seen, however, particularly because in the same election in which voters arguably endorsed a change in the status quo and favored statehood, they also voted out the pro-statehood incumbent governor and former Resident Commissioner, Luis Fortuño, as well as majorities in the territorial legislature believed to be generally supportive of statehood. No change in Puerto Rico’s political status could occur without congressional action. -

FALN-Memo.Pdf

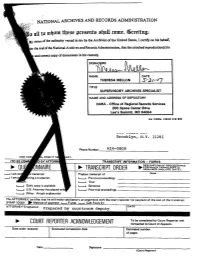

- 0- NAME DATE THERESA MELLON 5-2/-47 TITLE SUPERVISORY ARCHIVES SPECIALIST NAME AND ADDRESS OF DEPOSITORY NARA - Office of Regional Records Services 200 Space Center Drive Lee's Summit, MO 64064 . I The ATTORNEY certifies that he will make satisfactory arrangements with the court reporter for payment of the cost of the transcript. (FRAP 10(b)) ,Method of payment u Funds u CJA Form 21 DATE signature Prepared by courtroom deputy To be completed by Court Reponer and b COURT REPORTER ACKNOWLEDGEMENT forwarded to Court of Appeals. Date order received Estimated completion date Estimated number of pages. Date Signature (Court Reporter) NOTICE -OF APPEAL UNITED STATES DISTRICT COURT United States of Arcerica Docket Numwr CR-83--00025 :* 1 b !. -vs- i: Charles P, sigtpp E D*. Julio Xosado, Andres Rosado, (District Cqp(t@&tx'S !:iFF\Lt Ricardo Xomero, Steven Guerra G. S. ~~.-,-RI:~.TcOtlR'T E.D.N-** and Maria Cueto * JUNIS,~* T,pAE A.bJ...@k ?..------------- Maria Cueto p.M ...... --.--- Notice is hereby given that ----appe& to :I ' the United States Court of Appeals for the Second Circuit from the & J order Iother 2d (specify 1 entered in this action on (Date) Elizabeth Fink, Esq, (Counsel for Appellant) Feb. 18, 1983 Address Date To : 383 Pearl St. Brooklyn, N.Y. 11201 Phone Number 624-0800 ADD ADDITIONAL PAGE IF NECESSARY BE COMPLETED BY ATTORNEY) TRANSCRIPT INFORMATION - FORM B DESCRIPTION OF PROCEEDINGS FOR WHICH TRANSCRIPT IS QUESTIONNAIRE TRANSCRIPT ORDER 'REQUIRED (INCLUDE DATE). n ordering a transcript Prepare transcript of Dates n not ordering a transcript U Pre-trial proceedings Reason: u rial u Daily copy is available uSentence u U.S. -

Almanaque Marc Emery. June, 2009

CONTENIDOS 2CÁLCULOS ASTRONÓMICOS PARA LOS PRESOS POLÍTICOS PUERTORRIQUEÑOS EN EL AÑO 2009. Jan Susler. 6ENERO. 11 LAS FASES DE LA LUNA EN LA AGRICULTURA TRADICIONAL. José Rivera Rojas. 15 FEBRERO. 19ALIMÉNTATE CON NUESTROS SUPER ALIMENTOS SILVESTRES. María Benedetti. 25MARZO. 30EL SUEÑO DE DON PACO.Minga de Cielos. 37 ABRIL. 42EXTRACTO DE SON CIMARRÓN POR ADOLFINA VILLANUEVA. Edwin Reyes. 46PREDICCIONES Y CONSEJOS. Elsie La Gitana. 49MAYO. 53PUERTO RICO: PARAÍSO TROPICAL DE LOS TRANSGÉNICOS. Carmelo Ruiz Marrero. 57JUNIO. 62PLAZA LAS AMÉRICAS: ENSAMBLAJE DE IMÁGENES EN EL TIEMPO. Javier Román. 69JULIO. 74MACHUCA Y EL MAR. Dulce Yanomamo. 84LISTADO DE ORGANIZACIONES AMBIENTALES EN PUERTO RICO. 87AGOSTO. 1 92SOBRE LA PARTERÍA. ENTREVISTA A VANESSA CALDARI. Carolina Caycedo. 101SEPTIEMBRE. 105USANDO LAS PLANTAS Y LA NATURALEZA PARA POTENCIAR LA REVOLUCIÓN CONSCIENTE DEL PUEBLO.Marc Emery. 110OCTUBRE. 114LA GRAN MENTIRA. ENTREVISTA AL MOVIMIENTO INDÍGENA JÍBARO BORICUA.Canela Romero. 126NOVIEMBRE. 131MAPA CULTURAL DE 81 SOCIEDADES. Inglehart y Welzel. 132INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS GENERALES DE PUERTO RICO. 136DICIEMBRE. 141LISTADO DE FERIAS, FESTIVALES, FIESTAS, BIENALES Y EVENTOS CULTURALES Y FOLKLÓRICOS EN PUERTO RICO Y EL MUNDO. 145CALENDARIO LUNAR Y DÍAS FESTIVOS PARA PUERTO RICO. 146ÍNDICE DE IMÁGENES. 148MAPA DE PUERTO RICO EN BLANCO PARA ANOTACIONES. 2 3 CÁLCULOS ASTRONÓMICOS PARA LOS PRESOS Febrero: Memorias torrenciales inundarán la isla en el primer aniversario de la captura de POLÍTICOS PUERTORRIQUEÑOS EN EL AÑO 2009 Avelino González Claudio, y en el tercer aniversario de que el FBI allanara los hogares y oficinas de independentistas y agrediera a periodistas que cubrían los eventos. Preparado por Jan Susler exclusivamente para el Almanaque Marc Emery ___________________________________________________________________ Marzo: Se predice lluvias de cartas en apoyo a la petición de libertad bajo palabra por parte de Carlos Alberto Torres. -

Unidos Alcanzaremos Un Vieques Libre: Discourse As a Reflection Of

UNIDOS ALCANZAREMOS UN VIEQUES LIBRE: DISCOURSE AS A REFLECTION OF SOCIAL AND GEOGRAPHIC LOCATION by REBECCAH ANNE SANDERS (Under the Direction of Elois Ann Berlin) ABSTRACT The sixty-year history of United States Naval activity on Vieques Island, Puerto Rico has been plagued with protests by island residents who have varyingly applied environmental and social justice discourse in their movement to evict the Navy. The most current inception of demonstrations spans a wide geographic range, centering on the island itself and radiating to cities throughout the continental United States. As the island prepares for a referendum determining the fate of the Navy’s presence, the social and political influence of these campaigns has risen dramatically. The movement has gained political and popular support with its dedication to civil disobedience and its rhetoric of health, the environment, human rights, and, more controversially, political determination. This thesis considers how the discourse of the movement reflects the location of its supporters. INDEX WORDS: Social movements, community, location, discourse, environment, health, human rights, ethnicity, Puerto Rico, Vieques, U.S. Navy UNIDOS ALCANZAREMOS UN VIEQUES LIBRE: DISCOURSE AS A REFLECTION OF SOCIAL AND GEOGRAPHIC LOCATION by REBECCAH ANNE SANDERS B.A., University of Notre Dame, 1998 A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of The University of Georgia in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree MASTER OF ARTS ATHENS, GEORGIA 2005 © 2005 Rebeccah Anne Sanders All Rights Reserved UNIDOS ALCANZAREMOS UN VIEQUES LIBRE: DISCOURSE AS A REFLECTION OF SOCIAL AND GEOGRAPHIC LOCATION by REBECCAH ANNE SANDERS Major Professor: Elois Ann Berlin Committee: Brent Berlin Amy Ross Electronic Version Approved: Maureen Grasso Dean of the Graduate School The University of Georgia May 2005 DEDICATION This thesis is dedicated to my friend, Angel “Tato” Guadalupe.