Comune Di Marano Ticino (NO) - 1 Studio Geologico F

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

CAMPIONATO 37 Terza Categoria Novara GIRONE UN DATA ORA AMATORI CALCIO GRANOZZESE POLLONE COMUNALE 18/11/18 14:30 9A GRANOZZO CO

CAMPIONATO 37 Terza categoria Novara GIRONEUN DATAORA AMATORI CALCIO GRANOZZESE POLLONE COMUNALE 18/11/18 14:30 9A GRANOZZO CON MONTICELLO VIA CAMPO SPORTIVO 1 CALCIO FARA CITTA DI SANDIGLIANO COMUNALE 18/11/18 14:30 9A FARA NOVARESE VIA GARIBALDI 13 CASALINO VIRTUS MULINO CERANO COMUNALE 18/11/18 14:30 9A CASALINO VIA MANENTI MASSERANO BRUSNENGO 2000 FBC OZZANO 1919 RONZONESE COMUNALE 18/11/18 14:30 9A MASSERANO REG.MOLINO FASOLO PERNATESE 1928 PASTORFRIGOR FRASSINETO COMUNALE 18/11/18 14:30 9A PERNATE NOVARA VIA OLEGGIO VILLANOVA 2018 CANADA F.DEGIORGIS 18/11/18 14:30 9A VILLANOVA MONFERRATO VIA VITTORIO VENETO VOLUNTAS NOVARA CARPIGNANO COMUNALE 18/11/18 14:30 9A NOVARA VIA SAN BERNARDINO DA SIENA CAMPIONATO P7 JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -NO GIRONE UN DATA ORA CAMERI CALCIO BULE'BELLINZAGO G.PAGGI 17/11/18 15:00 9A CAMERI PIAZZA SALVO D'ACQUISTO MOMO ATLETICO CALCIO CARPIGNANO COMUNALE 17/11/18 15:00 9A MOMO LOCALITA' SAN ROCCO OLIMPIA SANT AGABIO 1948 TRECATE CALCIO COMUNALE 17/11/18 15:00 9A NOVARA VIA PIANCA Q.RE S.AGABIO ROMAGNANO CALCIO A.S.D. OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO SINTETICO 17/11/18 16:15 9A ROMAGNANO SESIA VIA MONTE BIANCO, 7 SANMARTINESE CALCIO S.ROCCO COMUNALE 17/11/18 15:00 9A NOVARA VIA RUZZANTE SERRAVALLESE 1922 BRIGA INNOCENTE BOSSI 17/11/18 15:30 9A SERRAVALLESESIA VIALASESIA37 RIPOSA BORGOLAVEZZARO CAMPIONATO A7 ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -NO- GIRONEUN DATAORA BULE'BELLINZAGO VARALLO E POMBIA COMUNALE 17/11/18 15:00 8A BELLINZAGO N.SE VIA CAMERI 100 GARGALLO OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO GARGALLO 17/11/18 14:50 8A GARGALLO VIA DON MINZONI 43 CAMERI CALCIO V.R.VERUNO A.S.D. -

Mirella Montanari Vicende Del Potere E Del Popolamento Nel Medio Novarese (Secc

Mirella Montanari Vicende del potere e del popolamento nel Medio Novarese (secc. X-XIII). [A stampa in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, CII (2004), pp. 365-411 © dell’autrice - Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”] L’anfiteatro collinare che chiude a meridione la sponda occidentale del Lago Maggiore, con i suoi avvallamenti intermorenici ricchi di stagni e i suoi dossi boscosi, è stato sin dall’epoca preistorica un’area di frequentazione privilegiata dalle popolazioni umane. Il popolamento della regione collinare sovrastante il basso Verbano occidentale, entro la quale sono compresi gli odierni abitati di Invorio Superiore ed Inferiore, Paruzzaro, Montrigiasco e Oleggio Castello, ha avuto origine e sviluppo in stretta relazione con la grande via di comunicazione che, nell’alto medioevo, collegava la capitale del regno italico, Pavia, alle terre dell’Europa centrale correndo sul lago Maggiore e sul fiume Ticino, allora navigabile sino alla confluenza nel Po1. Sui percorsi stradali ad essa paralleli, che collegano le città di Novara e di Pavia alla Val d’Ossola e al valico alpino del Sempione, si innestarono sin dall’antichità due principali assi viari trasversali di collegamento con gli importanti passi alpini della Valle d’Aosta. Ad un primo e più battuto itinerario che, attraversando Biella, Gattinara, Romagnano Sesia e l’area di Borgomanero e, passando per Paruzzaro, si apriva sia verso Arona e il lago Maggiore, sia verso Pombia e il medio corso del Ticino, dovette corrispondere già in età protostorica quello complementare, ma altrettanto importante, che dai passi aostani per Biella e la strada Cremosina, raggiunge a Pogno il lago d’Orta e di lì prosegue per Gozzano, Invorio Inferiore e Paruzzaro fino ad Arona2. -

Classe 1849, Leva Del 1859 Provincia Di Novara

Classe 1849, leva del 1859 Provincia di Novara Num. Num. -

Op Cicloturistici.Indd

L’Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara in collaborazione con l’Associazione “Amici della Bici” di Novara ripresenta con una nuova veste grafi ca la prestigiosa pubblicazione Itinerari Cicloturistici. Da riva a riva…Itinerari tra Ticino e Sesia, dedicata al turista ed al residente che attraverso il viaggio lento delle due ruote vuole scoprire e conoscere il Novarese. Sono tredici gli itinerari che toccano la nostra provincia, dalla pianura risicola ai laghi, con diversi scenari e diverse diffi coltà; essi si sviluppano prevalentemente su strade poco frequentate da automobili. Ovunque troviamo arte e natura, ma non solo anche luoghi di sosta dove si possono assaporare i piatti tipici della nostra tradizione contadina in una trattoria di campagna o all’ombra di un pergolato. Una dettagliata descrizione del percorso e la relativa cartografi a sono un valore aggiunto a questo opuscolo che permette di visitare con informazioni puntuali il nostro territorio. Presidente ATL della Provincia di Novara Maria Rosa Fagnoni Itinerario 1 Nel territorio dei comuni di Vespolate, Tornaco, Terdobbiate, Nibbiola, Garbagna e Borgolavezzaro, attraversando il Parco della Battaglia, alla scoperta del paesaggio della Bassa Novarese, tra dossi, risaie, canali e cascine storiche. « ¬ DESCRIZIONE DEL PERCORSO 00Partenza da Novara, via Monte S. Gabriele; di seguito si imbocca la via Mercadante. 33Deviazione a destra - Cascina S. Maiolo (deviazione indicata in ver- de, andata e ritorno Km 1). 10 13 Si raggiunge Vespolate. 3,5 16,5 Da Vespolate, imboccando la sterrata che fiancheggia il cimitero, si raggiunge l’incrocio a sinistra per Borgolavezzaro; si può prosegui- re dritti e visitare la Cascina Caccia ed il Parco della Ghina (devia- zione indicata in verde, andata e ritorno km 5 circa). -

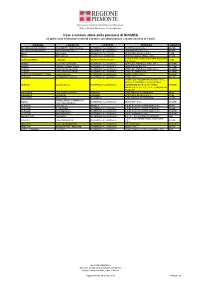

Cave E Miniere Attive Della Provincia Di NOVARA (In Giallo Sono Evidenziate Le Attività Estrattive Con Autorizzazione Scaduta Da Meno Di 3 Anni)

Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Minerarie, Cave e Miniere Cave e miniere attive della provincia di NOVARA (in giallo sono evidenziate le attività estrattive con autorizzazione scaduta da meno di 3 anni) COMUNE LOCALITA' LITOTIPO IMPRESA CODICE BELLINZAGO NOVARESE BADUNOTTI - BARAGGIONE MATERIALE ALLUVIONALE FRATTINI LUIGI S.R.L. M219N BELLINZAGO NOVARESE CASCINA BADUNOTTI MATERIALE ALLUVIONALE CONSORZIO CAVE S.R.L. M186N BOCA BOCCIOLE ARGILLE REFRATTARIE MINERARIA DI BOCA S.R.L. C14N BOCA SAN GRATO FELDSPATI E ASSOCIATI MINERALI INDUSTRIALI - S.R.L. C101N SAVOINI RAG. LUIGI DI SAVOINI GIUSEPPE BORGOMANERO CUMIONA ARGILLE REFRATTARIE C36N & C. S.A.S. BRIONA CASCINA COSTANZA MATERIALE ALLUVIONALE MATTIODA PIERINO & FIGLI S.P.A. M1989N BRIONA Cascina Costanza Vittoria MATERIALE ALLUVIONALE MONTIPO' INERTI S.R.L. M1854N CAMERI CASCINA SCAGLIANO MATERIALE ALLUVIONALE MATTIODA PIERINO & FIGLI S.P.A. M1990N CAMERI CASCINA SCAGLIANO MATERIALE ALLUVIONALE CAVE DI CAMERI S.R.L. M1398N CASTELLETTO SOPRA TICINO Località Glisente MATERIALE ALLUVIONALE "LUNA ROSSA S.R.L." M1808N CERANO CANNONIERA BAGNO MATERIALE ALLUVIONALE "ELMIT S.R.L." M857N ARGO COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - CERANO Cascina Nuova MATERIALE ALLUVIONALE CONSORZIO STABILE (IN FORMA M1904N ABBREVIATA "A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE") MAGGIORA CASTAGNA MORERA PORFIDO CANTAMESSA BERNARDINO H43N MAGGIORA MARELLO CAOLINO MINERARIA DI BOCA S.R.L. C39N MAGGIORA Motto Tondo FELDSPATI CANTAMESSA BERNARDINO C114N AGNELLENGO DI MOMO (EX MOMO MATERIALE ALLUVIONALE MISEROTTI S.R.L. M1240N CASCINA VERNINO) OLEGGIO Motto Grizza ARGILLA A.D.M. SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L. A307N OLEGGIO S. GIOVANNI MATERIALE ALLUVIONALE A.D.M. SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L. -

Rapporto Ambientale

PROVINCIA DI NOVARA Assessorato alle Cave III Settore Ambiente œ Ecologia œ Energia PIANO PER LE ATTIVIT ESTRATTIVE DELLA PROVINCIA 2009 - 2018 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RAPPORTO AMBIENTALE MAGGIO 2007 Gruppo di lavoro: prof.ing. Bruno Bolognino Committente: dott.sa geol. Anna Maria Ferrari PROVINCIA DI NOVARA dott.sa Maria Marano Assessorato alle Cave III Settore Ambiente œ Ecologia œ con la collaborazione di: Energia dott.sa geol. Simona Brustia dott.arch. Maurizio Maderna dott. Lilia Acquilino 2 INDICE ELENCO DELLE TAVOLE ...................................................................................................4 1. PREMESSA.....................................................................................................................6 1.1. LE FASI DELLA VAS.................................................................................................................................... 6 1.2. IL RAPPORTO AMBIENTALE ................................................................................................................... 7 1.3. I PRINCIPI DELLA BUONA GOVERNANCE......................................................................................... 8 1.3.1. La redazione del Rapporto Ambientale........................................................................................ 9 1.3.2. Maggiore partecipazione................................................................................................................... 9 2. IL SISTEMA TERRITORIALE............................................................................11 -

NOVARA Uffici Di Patronato Registrati

PROVINCIA DI NOVARA Uffici di Patronato Registrati Nomepatr Nomeuff CODUFF Indirizzo CAP COMUNE Attivo 50ePiu ENASCO NOVARA 6006 VIA G.B.PALETTA 1 28100 NOVARA SI ACLI SEDE PROVINCIALE NOVARA NO00 LARGO DONEGANI 5A 28100 NOVARA SI ACLI SEDE ZONALE OLEGGIO NO01 VIA NEBULINA 2 28047 OLEGGIO SI ACLI SEDE ZONALE GALLIATE NO02 LARGO RABELLOTTI 8/9 28066 GALLIATE SI ACLI SEDE ZONALE CAMERI NO04 VIA CAIROLI 40 28062 CAMERI SI ACLI SEDE ZONALE ARONA NO05 VIA XX SETTEMBRE 12 28041 ARONA SI ENAPA NOVARA 52000 VIA RAVIZZA 6A 28100 NOVARA SI ENAPA BORGOMANERO 520001 VIA ARONA 3 28021 BORGOMANERO SI ENCAL-INPAL ENCAL INPAL NOVARA 07NO01 VIA MONTE SAN GABRIELE, 41 28100 NOVARA SI EPACA UFFICIO PROVINCIALE DI NOVARA NO00 VIA RAVIZZA 11/13 28100 NOVARA SI EPACA UFFICIO ZONA DI BORGOMANERO NO01 VIA DEI MILLE, 26 28021 BORGOMANERO SI EPACA UFFICIO ZONA DI OLEGGIO NO03 EX FORO BOARIO - VIA BERSAGLIERI 1 28047 OLEGGIO SI EPAS EPAS PROVINCIALE 147 VIA MAMELI, 5/B 28100 NOVARA SI EPAS EPAS PROVINCIALE NOVARA 688 VIA DEI MILLE, 5 28100 NOVARA SI EPASA-ITACO NOVARA 5300 VIALE DANTE ALIGHIERI, 37 28100 NOVARA SI EPASA-ITACO BORGOMANERO 5302 VIA CANETO 58 28021 BORGOMANERO SI INAC UFFICIO PROVINCIALE 020300 VIA RAVIZZA 10 28100 NOVARA SI INAC UFFICIO ZONALE 020301 VIA FRATELLI MAIONI, 14/C 28021 BORGOMANERO SI INAPA NOVARA 05200 VIA S. FRANCESCO D ASSISI 5/D 28100 NOVARA SI INAPA ARONA 05202 VIA ROMA 14 28041 ARONA SI INAPA BORGOMANERO 05203 VIA MATTEOTTI 42 28021 BORGOMANERO SI INAPA OLEGGIO 05205 VIA DON MINZONI 9 28047 OLEGGIO SI INAPA GALLIATE 05208 VIA PIETRO -

TEMPI D'attesa GENNAIO 2020 REGIONE PIEMONTE AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. "NO" SPECIALISTICA AMBULATORIALE Descriz

TEMPI D'ATTESA GENNAIO 2020 REGIONE PIEMONTE SPECIALISTICA AMBULATORIALE AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. "NO" BORGOMANERO BORGOMANERO GHEMME GALLIATE TRECATE NOVARA ARONA presidio OLEGGIO poliambulatorio Tempo poliambulatorio poliambulatorio poliambulatorio poliambulatorio poliambulatorio poliambulatorio territoriale territoriale Sede di minimo standard descrizione ospedaliero territoriale territoriale territoriale territoriale territoriale erogazione d'attesa ASL regionale "NO" gg di gg di gg di gg di erogatore gg di attesa erogatore gg di attesa erogatore gg di attesa erogatore erogatore gg di attesa erogatore erogatore erogatore attesa attesa attesa attesa VISITA Borgomanero 89.7 ALLERGOLOGICA + s.s. allergologia 125 poliambulatorio 125 30 TEST ALLERGOLOGICI ospedaliero Borgomanero 89.7 VISITA ANDROLOGICA s.c. urologia 8 poliambulatorio 8 30 ospedaliero Prevenzione e Cura Lesioni 7 Vascolari Trecate 89.7 VISITA ANGIOLOGICA poliambulatorio 0 30 Prevenzione e Prevenzione e territoriale s.c. chirurgia Cura Lesioni Cura Lesioni 5 generale 4 0 Vascolari Vascolari Fondazione dott.ssa Paino 67 dott.ssa Paino 70 Maugeri di 31 dott.ssa Paino 159 dott.ssa Paino 20 dott. Loria 0 dott. Ragno 15 Veruno Casa di Cura "SAN CARLO" dott. Loria 19 11 Trecate VISITA CARDIOLOGICA ARONA 89.7 poliambulatorio 0 30 +ECG territoriale Centro Privato "SAN 14 GAUDENZIO" Centro Privato Cod.804 CDC spa VISITA CARDIOLOGICA Borgomanero 89.7 s.c. cardiologia 33 poliambulatorio 33 30 PEDIATRICA ospedaliero Novara s.c. chirurgia 89.7 dott. Zanardi poliambulatorio VISITA CHIRURGICA generale 61 5 5 30 territoriale Novara VISITA CHIRURGICA s.c. chirurgia 89.7 dott. Zanardi poliambulatorio generale 61 5 5 30 PATOLOGIA ERNIARIA territoriale Trecate VISITA dott.ssa 89.7 Cod.804 dott.ssa Marro dott.ssa Marro poliambulatorio Zanetta 116 239 116 30 DERMATOLOGICA territoriale Arona presidio 89.7 s.s. -

COMUNE DI MAGGIORA Provincia Di Novara

COPIA COMUNE DI MAGGIORA Provincia di Novara VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 18 OGGETTO: REVISIONE DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI BRIGA NOVARESE, BOLZANO NOVARESE, MAGGIORA ED OLEGGIO CASTELLO. L’anno duemilaundici addì ventisette del mese di giugno alle ore 18 e minuti 00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta Pubblica si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, in sessione ORDINARIA , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: Cognome e Nome Carica Pr. As. Fasola Giuseppe SINDACO X Fasola Riccardo VICESINDACO X Carai Cinzia CONSIGLIERE X Carolo Maurizio CONSIGLIERE X Cerri Italo ASSESSORE X Panizza Christian CONSIGLIERE X Savastano Maria Adele CONSIGLIERE X Vallana Sergio ASSESSORE X Zanetta Luisanna CONSIGLIERE X Zucchet Dario CONSIGLIERE X Totale 9 1 Consiglieri assegnati n. 10 – In carica n. 10; Assiste il Segretario Comunale Fornara dr. Alberto, il quale provvede alla redazione del presente verbale; Il Signor Fasola Giuseppe nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza dell’adunanza e riconosciutane la validità a norma di legge, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso: - che con delibera consiliare n. 4 in data 16.03.2010, dichiarata immediatamente esecutiva, si è approvato lo schema di convenzione per il servizio di segreteria composta dai Comuni di Briga Novarese, Maggiora, Bolzano Novarese, Oleggio Castello; - che ricontattati i Sindaci dei Comuni di Briga Novarese, Bolzano Novarese ed Oleggio Castello si è raggiunto un accordo che ha portato ad una ripartizione diversificata delle quote a carico dei quattro Comuni e si è ritenuto doveroso prendere atto delle diverse modalità di rimborso delle spese di viaggio come determinate dal Decreto del Presidente dell’Unità di Missione prot. -

Studio Di Fattibilità Per La Definizione Della Rete Ecologica in Provincia Di Novara

Con il contributo di: PROGETTO “NOVARA IN RETE” STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA DEFINIZIONE DELLA RETE ECOLOGICA IN PROVINCIA DI NOVARA Verifica delle previsioni urbanistiche rispetto alla Rete Ecologica A cura di Studio–Bertolotti Realizzato grazie al contributo di: Dicembre 2016 Studio di fattibilità per la definizione della rete ecologica della Provincia di Novara Autori Paolo BERTOLOTTI, architetto Matteo BOLLINI, architetto www.studio-bertolotti.it CAPOFILA: LIPU Inquadramento naturalistico, Individuazione delle aree “Sorgenti di biodiversità”, Redazione della carta delle connessioni ecologiche, Approfondimenti faunistici, Definizione preliminare del quadro di risorse finanziarie attivabili attraverso provvedimenti e misure di diversi soggetti (Regione, Provincia, Comuni, Parchi, UE, associazioni, privati, ecc.), FATTIBILITA’ GIURIDICO – AMMINISTRATIVA - tavolo di coordinamento con i progetti analoghi in atto nelle provincie limitrofe, Relazione di sintesi non tecnica, PIANO DELLA COMUNICAZIONE ORGANIGRAMMA DEL PROGETTO "NOVARA IN RETE" PARTNER: Università degli Studi di Pavia, Giuseppe BOGLIANI Inquadramento naturalistico, Individuazione delle aree “Sorgenti di biodiversità”, Redazione della carta delle connessioni ecologiche, Approfondimenti faunistici Provincia di Novara Indagini propedeutiche degli aspetti socio-economici dell’area di progetto, Fattibilità tecnica degli interventi: individuazione degli interventi di deframmentazione necessari, Fattibilità tecnica degli interventi: studio di fattibilità delle opere e individuazione -

Elenco Degli Impianti Gestiti Per Comune, Con Indicazione Del Codice Punto Di Consegna

Elenco degli impianti gestiti per comune, con indicazione del codice Punto di Consegna PRESENZA MISURA CODICE DITTA NUMERO DI INTERCONNESSIONE CON NOMINATIVO COD PUNTO DI PRESSIONE MINIMA COD PUNTO DI PRESSIONE MINIMA COD PUNTO DI PRESSIONE MINIMA IMPRESA DI SOCIETÀ DI COD. ID IMPIANTO DI COD PUNTO DI REGIONE PROVINCIA COMUNE LOCALITÁ ai fini dichiarazione DENOMINAZIONE IMPIANTO PRONTO IMPIANTI DI ALTRI ALTRO CONSEGNA (Bar) ex art.4.1.e CONSEGNA FISICO (Bar) ex art.4.1.e CONSEGNA FISICO (Bar) ex art.4.1.e TRASPORTO DISTRIBUZIONE IMPIANTO (NUOVO CODICE) INTERCONNESSION CONSEGNA UTF INTERVENTO DISTRIBUTORI DISTRIBUTORE FISICO N.1 D.138/04 N.2 D.138/04 N.3 D.138/04 E LOMBARDIA BERGAMO CASTRO CASTRO BGY00894E LOVERE CASTRO E SOVERE SNAM RETE GAS EROGASMET 800 904240 184 113805 NO 34426800 34426801 4,0 34426802 4,0 34434301 4,0 LOMBARDIA BERGAMO LOVERE LOVERE BGY00894E LOVERE CASTRO E SOVERE SNAM RETE GAS EROGASMET 800 904240 184 113805 NO 34426800 34426801 4,0 34426802 4,0 34434301 4,0 LOMBARDIA BERGAMO SOVERE SOVERE BGY00891V LOVERE CASTRO E SOVERE SNAM RETE GAS EROGASMET 800 904240 184 113805 NO 34426800 34426801 4,0 34426802 4,0 34434301 4,0 LOMBARDIA BERGAMO COSTA VOLPINO COSTA VOLPINO BGY00895I PISOGNE E COSTA VOLPINO SNAM RETE GAS EROGASMET 800 904240 183 34543 NO 34422600 34422601 4,5 34422602 4,5 34453301 4,5 LOMBARDIA BRESCIA FLERO FLERO BSY01180A FLERO E PONCARALE SNAM RETE GAS EROGASMET 800 904240 861 37757 NO 34446200 34446201 4,5 34446202 4,5 34446203 4,5 LOMBARDIA BRESCIA PISOGNE PISOGNE BGY00895I PISOGNE E COSTA VOLPINO SNAM -

1 BARBERI RESTAURI DI BARBERI FEDERICO Sede in POMBIA

CURRICULUM PROFESSIONALE BARBERI RESTAURI DI BARBERI FEDERICO RESTAURO DIPINTI SU TELA , TAVOLA , AFFRESCO E MATERIALE LAPIDEO . Sede in POMBIA (NO) - Via Matteotti n. 45/b – Tel .e Fax.: 0321/956938 Partita IVA n. 01026280030 Dati Personali COGNOME: Barberi NOME: Federico STATO CIVILE: coniugato NAZIONALITÀ: italiana LUOGO DI NASCITA: Pombia (NO) DATA DI NASCITA: 15/04/1956 CODICE FISCALE: BRB FRC 56D15 G8090 RESIDENZA: Pombia (NO) - Via matteotti ,45/a TITOLO DI STUDIO : Maturità artistica PROFESSIONE : Restauratore – titolare della “ Barberi Restauri “ Iscriz. REA: n. 142662 del 10/05/1983 Lavori di restauro eseguiti strettamente su edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/1939 e beni mobili sottoposti a tutela. AUT. S.B.A.P. AUT. S.B.S.A.E 1985 POMBIA (NO) Chiesa S.Vincenzo Restauro dipinto di "S.Erasmo" , n.2143 sec. XVIII. del 05/04/1985 1 1988 OLEGGIO (NO) Casa fratelli Gagliardi Stacco affresco e n 658 n.0195 restauro, "Annunciazione" 1871, cm 155 x 195 del 13/06/1988 del 30/05/1988 . Casa Mossina Ezio Restauro affresco "Madonna n. 6685 con Bambino e Santi", sec. XVIII, cm 130 x 118. del 16/09/1988 Museo Civico Etnografico n. 1135 Restauro n. 2 tele. del 09//03/1988 1989 OLEGGIO (NO) n.1612 Museo Civico Etnografico Restauro n. 8 dipinti. del 02/03/1989 1990 CUREGGIO (NO) Cappella S.Giorgio Restauro decorazioni e integrazione lacune con n. 9354 nuovo intonaco a livello, colorato in pasta. del 04/10/1990 1991 CUREGGIO (NO) Chiesa Parrocchiale dell'Assunta Restauro tela ovale dell' Addolorata e n.7 piccole n.