Miscell!Nea Storica

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Disciplinare Di Produzione Dei Vini a Denominazione Di Origine Controllata “Terre Di Pisa”

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “TERRE DI PISA” Approvato con DM 18.10.2011 GU 256 - 03.11.2011 (S. O. n.229) Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011 Modificato con DM 12.07.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Modificato con DM 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Articolo 1 (Denominazione e vini) 1.1 La Denominazione di Origine Controllata “Terre di Pisa” è riservata ai vini “Terre di Pisa” rosso e “Terre di Pisa” Sangiovese che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2 (Base ampelografica) 2.1 La Denominazione di Origine Controllata “Terre di Pisa” Sangiovese è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: minimo 95%. Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%. 2.2 La Denominazione di Origine Controllata “Terre di Pisa” rosso è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah da soli o congiuntamente, minimo 70%. Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana. 2.3 Si riportano nell’allegato 1 i vitigni complementari che possono essere utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “ Terre di Pisa” iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. -

“Pinocchio” … Ovvero San Miniato Basso

“Pinocchio” … ovvero San Miniato Basso di Franco Moscadelli Prefazione Questa è una ricerca storica breve su documenti originali del paese di San Miniato Basso (Pisa), che prima del 1924 si chiamava il “Pinocchio”, ed a seguire una libera trasposizione sull’ipotesi che Carlo Lorenzini (detto Collodi) abbia preso il nome di questo paese, come pure l’ambientazione dei vari luoghi del circondario, per la stesura del suo romanzo per ragazzi “Le Avventure di Pinocchio”. Questa è la credenza e la testimonianza dei vecchi “pinocchini”. Teoria già suffragata da ricerche documentate ed effettuate anni orsono anche dall’allora parroco Don Vinicio Vivaldi e dal sottoscritto, in parte riunite in un librettino ciclostilato intitolato “Storia di un paese e di una parrocchia”, in occasione del bicentenario della Parrocchia e del centenario di Pinocchio (1881- 83/1981-83), rilegato dalla tipografia Bonafè di Fucecchio e che fu donato a parenti ed amici; la tiratura fu di poco superiore alle centocinquanta copie. Ma andiamo in ordine. LA STORIA DI SAN MINIATO BASSO. Delle terre del “Pidocchio” ne troviamo la prima notizia in una obbligazione, scritta a Lucca il 25 luglio del 907, dove facendosi riferimento a questa località, posta sul bivio della strada Regia di Pisa e quella rotabile che scende da San Miniato, fra la posta dei cavalli alla Scala e il borgo di Santa Gonda sotto Cigoli, gli viene attribuito il nome di “Pinocclo”, in gergo “Terre del Pidocchio”. (Archivio diocesano di Lucca ndr.) Perché questo nome? La prima versione, come risulta dall’archivio di Lucca e dal dizionario storico del Repetti, è che questo nome dispregiativo venne messo a un certo Adalberto, noto nella zona per la sua insistenza nel richiedere il pagamento della somma, con rispettivi frutti, che Pietro vescovo di Lucca, aveva concesso e prestato. -

DOC Terre Di Pisa

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “TERRE DI PISA” Approvato con DM 18.10.2011 GU 256 - 03.11.2011 (S. O. n.229) Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 12.07.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf (concernente correzione dei disciplinari) Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Articolo 1 (Denominazione) 1. La Denominazione di Origine Controllata “Terre di Pisa” è riservata ai vini “Terre di Pisa” rosso e “Terre di Pisa” Sangiovese che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2 (Base ampelografica) 1. La Denominazione di Origine Controllata “Terre di Pisa” Sangiovese è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: minimo 95%. Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%. 2. La Denominazione di Origine Controllata “Terre di Pisa” rosso è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah da soli o congiuntamente, minimo 70%. Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana. Si riportano nell’allegato 1 i vitigni complementari che possono essere utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “ Terre di Pisa” iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. -

Polimetriche

TABELLE POLIMETRICHE CPT LINEA 10 PISA - TIRRENIA - LIVORNO Pisa *2,0 Porta a Mare *4,0 *2,0 Luicchio *4,0 *2,0 / La Vettola *6,0 *4,0 / *2,0 S. Piero 7,0 5,0 3,0 4,0 2,0 Bivio S. Piero 12,0 10,0 8,0 9,0 7,0 5,0 Marina di Pisa 16,8 14,8 12,8 13,8 11,8 9,8 4,8 Tirrenia 21,7 19,7 17,7 18,7 16,7 14,7 9,7 4,9 Calambrone 30,0 28,0 26,0 27,0 23,0 25,0 18,0 13,2 8,3 Livorno Note: * Tratta urbana CPT LINEA 50 CRESPINA - COLLESALVETTI - PISA Crespina 2,8 Tripalle 6,2 3,4 Fauglia 11,2 8,4 5,0 Collesalvetti 13,9 10,7 7,7 2,7 Vicarello 17,8 15,0 11,6 6,6 3,9 Arnaccio 23,3 20,5 17,1 12,1 9,4 5,5 Ospedaletto 27,1 24,3 20,9 15,9 13,2 9,3 3,8 Pisa CPT LINEA 51 ORCIANO - LORENZANA - COLLESALVETTI Orciano 7,1 Lorenzana 9,1 2,0 Laura 11,3 4,2 2,2 Acciaiolo 14,8 7,7 5,7 3,5 Torretta 12,8 5,7 3,7 \ \ Botteghino di Tripalle 16,2 9,1 7,1 \ \ 3,4 Fauglia 18,6 11,5 9,5 7,3 3,8 8,4 5,0 Collesalvetti CPT LINEA 70 PISA - GELLO - PONTASSERCHIO - MARINA DI VECCHIANO Pisa 5,8 Cascine di Gello 6,5 / Cottolengo 8,2 / 1,7 S. -

1. La Permanenza Degli Assetti Storici Del Territorio

1. LA PERMANENZA DEGLI ASSETTI STORICI DEL TERRITORIO Il territorio di San Minato è caratterizzata da una forte presenza di risorse storiche ed archeologiche, al momento non ancora valorizzate appieno, e dal mantenimento di una struttura territoriale che nella fascia collinare interna ha favorito un naturale “isolamento” determinato anche dalla presenza di un carico demografico prevalentemente concentrato nella fascia fluviale della piana dell’Arno. Questo “isolamento” ha favorito così una complessa sedimentazione delle molte tracce del suo passato (periodo romano, medioevale, rinascimentale, moderno, ecc.) e una integrazione dei modi d’uso che si sono succeduti nel tempo, ancora fortemente connessi e visibili nelle relazioni tra ambiente naturale e antropizzato. Si tratta oggi di determinare i modi per innescare processi di valorizzazione dei sistemi di risorse intesi quali momenti strategici di strutturazione e conservazione del territorio e contemporaneamente di sviluppo economico e qualitativo. Tali sistemi devono infatti assumere carattere di risorsa diffusa, e non di beni o monumenti isolati, e vanno considerati come elementi di una struttura territoriale – per punti, linee o aree – che deve suggerire i possibili obiettivi ed interventi cui far riferimento per conformare e valorizzare le possibili trasformazioni. Tale struttura territoriale, con qualità e forme da reinventare e valorizzare, segna il territorio e ne indirizza le trasformazioni diventando la base per un ambito di tutela e sviluppo dei caratteri ambientali propri del territorio samminiatese. Possiamo parlare di una storia del territorio di San Miniato solo dopo il XII secolo periodo in cui l'esplicitarsi del controllo politico unificatore imperiale, e in seguito comunale, lo trasformò in un sistema insediativo compiuto e articolato. -

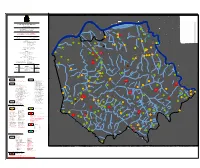

TAV.07.8-App Model

COMUNE DI SAN MINIATO Provincia di Pisa Legge Regionale n° 5 del 16.1.1995 Ch9 R1 Ch10 PIANO STRUTTURALE O24 V4 QUADRO CONOSCITIVO O12 R2 R4 O25 R3 V5 Il Sindaco L'Assessore all'Urbanistica R5 SCALETTA R6 Angelo Frosini Piero Bagni O20 Ch16 R7 Progettisti: Capogruppo Prof. Ing. Alberto Clementi R8 R17-18 R19 Arch. Roberto Ida' Arch. Manrico Logli R11 V22 Arch. Stefano Palummo R12 R13 Arch. Luigi Pierotti R9 R14 R15 Agronomo Agr. Roberto Righi R22 Geologi Geol. Franca Castellani R23 Geol. Francesco Tacchi R10 R21 R20 Ing. Idraulico Ing. Nicola Croce R24 Consulenti: V28 R25 O11 Analisi del territorio rurale Arch. Sandro Ciabatti R29 Crur 6 Analisi del paesaggio Arch. Marta Fioravanti CASTELLONCHIO Ch15 R26 R31 V6 V30 Analisi storica Arch. Paola Imbesi R28 O19 R41 R42 Collaboratori: R30 O29 O13 R39 R40 Rilevamenti Arch. Paola Gatti R32 R38 Ch8 V8 O26 Restituzione Grafica Dott. Arianna Nassi o Di Nasso R27 Ch11 Arch. Rocco Corrado R33 R35 BADIA Arch. Sabina Minnetti O18 R37 V7 CASTELVECCHIO Ch14 Ufficio del piano: R43 R47-48 R46 V27 V21 Coordinatore settore pianificazione Dott. Davide Bani Ch12 V19 O10 V9 Responsabile del procedimento Arch. Paolo Danti R52 V20 Dott. Carlotta Pierazzini V10 R50 R44 R49 O17 R54 V12 Scala P2 R56 BENI 1:20000 CIGOLI Cs 1 R57 TAV STORICO-CULTURALI R51 7.8 R59 DIFFUSI Febbraio 2005 O23 SAN MINIATO Ch18 R62 O22 O21 R66 R63 R64 Ch13 R67 R68 Sistema dell'architettura religiosa: R60 Ch20 R65 (Fonte: Regesto dei beni culturali della Provincia di Pisa) R61 STIBBIO R69 R73 R74 pievi oratori R70 P1 Pieve di San Giovanni -

Vico Wallari – San Genesio

una comunità del medio Valdarno inferiore fraVico alto eWallari pieno – San medioe Gene Vico Wallari – San GeneSio ricerca Storica e indaGini archeoloGiche Su una comunità del medio Valdarno inferiore fra alto e pieno medioeVo il volume raccoglie le relazioni presentate nel corso della giornata di studio tenutasi a San miniato il primo dicembre 2007, dedicata all’indagine storiografica e ad un bilancio della ricerca archeologica condotte sul sito di San Genesio nel Valdarno inferiore, villaggio che ebbe continuità S insediativa dall’antichità al pieno duecento. la località è nota dalle io ricerca fonti scritte per alcune assemblee ed incontri politici ad alto livello ivi tenutisi fra Xi e XII secolo. l’abitato è stato riportato alla luce in una quasi decennale campagna di scavo che ha fornito risultati di grande rilievo. il volume si pone come momento di confronto fra metodologia S storica e archeologica e ha l’ambizione di evidenziare la grande utilità torica e inda della collaborazione interdisciplinare sul terreno di realtà campione particolarmente propizie. nel contempo esso fornisce un primo quadro complessivo circa la storia di un centro abbandonato ma dal passato ricco ed eccezionalmente documentato, proponendo un punto di riferimento per altre indagini su analoghi insediamenti dell’italia medievale. G Federico cantini è ricercatore e insegna archeologia cristiana e medievale ini archeolo all’università di pisa. tra le sue opere: Lo scavo archeologico di Montarrenti (Siena), firenze, 2003; Archeologia urbana a Siena, firenze, 2005; Firenze prima degli Uffizi. Lo scavo di via de’ Castellani, firenze, 2007. Francesco salvestrini insegna Storia medievale all’università di firenze. fra le sue principali pubblicazioni: Santa Maria di Vallombrosa. -

Relazione Illustrativa

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA 2019 (L.R. 79/2012 – art. 26 comma 2 D.G.R.T. n.293 23/03/2015 D.G.R.T. n.900 del 06/08/2018) RELAZIONE ILLUSTRATIVA Il DIRIGENTE AREA MANUTENZIONI IL DIRETTORE AREA STUDI, PROGETTI E IMPIANTI dott. ing. Lorenzo Galardini dott. ing. Sandro Borsacchi IL DIRETTORE GENERALE dott. ing. Sandro Borsacchi CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO PIANO DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA 2019 (art. 26 della L.R. 79/2012, Delibera della Giunta Regionale n. 293 del 23/03/2015 e Delibera della Giunta Regionale Toscana n.900 del 06/08/2018) ALLEGATO A – RELAZIONE INTRODUZIONE Il profilo fisico e le caratteristiche climatiche del comprensorio del Consorzio 4 Basso Valdarno influenzano e condizionano profondamente l’assetto e lo sviluppo socio-economico del territorio e appare evidente che la conoscenza di tali aspetti, congiuntamente all’attenta valutazione delle loro conseguenze sulla conformazione del reticolo di gestione e sulla necessità di una corretta e tempestiva attività di manutenzione affidata al Consorzio, sono fondamentali anche per la determinazione degli indici tecnici e, conseguentemente, del beneficio atteso. Dal punto di vista orografico, il territorio è contraddistinto da alcune estese pianure alluvionali che si inframezzano a colline che non superano i 500-600 m di altitudine nell’area meridionale, mentre nell’estrema parte settentrionale (alta Valdinievole) i rilievi superano anche i 1.000 m di altezza conferendo all’area caratteristiche pressoché montane (figura 2.3). La parte occidentale del comprensorio è occupata dall’estesa piana alluvionale di Pisa delimitata a nord dall’argine del fiume Serchio e dai Comuni del versante meridionale del monte Pisano. -

COMUNE DI SAN MINIATO. Guida Generale Dell'archivio Storico

PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO QUADERNI DELLA RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO � l 68 68 ...... \0 o l V"\ N ...... r--- 1 co co COMUNE DI SAN MINIATO z çQ V) ...... Guida generale dell'Archivio Storico A cura di LUIGINA CARRATORI, ROBERTO CERRI, MARILENA LOMBARDI, GIANCARLO NANNI, SILVIA NANNIPIERI, ARIANNA 0RLANDI E Ivo REGOLI MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI 1992 UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI DIVISIONE STUDI E PUBBLICAZIONI SOMMARIO Comitato per le pubblicazioni: Salvatore Mastruzzi, presidente; Giulia Bologna, Paola Carucci, Antonio Demoni-Litta, Cosimo Damiano Fonseca, Romualdo Giuffrida, Renato Grispo, Lucio Lume, Enrica· Ormanni, Giuseppe Pansini, Claudio Pavone, Luigi Prosdocimi, Leopoldo Puncuh, Isidoro Soffierei, Isabella Zanni Rosiello, Premessa, Antonio Dentoni Litta p. 13 Lucia Moro, segretaria. Prefazione, Roberto Cerri )) 15 Introduzione Archivio preunitario (Giancarlo Nanni, Ivo Regoli) )) 21 Archivio postunitario (Silvia Nannipieri, Arianna Orlandi) )) 26 Guida all'archivio storico ARCHIVIO PREUNITARIO Vicariato di San Miniato (1370-1 808) )) 39 Atti civili » 44 Paci e tregue )) 46 Atti pupillari )) 46 Atti criminali )) 47 Condanne e assoluzioni )) 49 Atti economici )) 49 Atti, lettere e circolari )) 49 Suppliche >> 50 Entrate e uscite per il mantenimento dei malfattori )) 50 Gabella sulle bestie dal pié tondo )) 50 Inventari di beni confiscati )) 51 Deliberazioni dei rappresentanti del vicariato )) 51 Entrate e uscite )) 52 Dazzaioli per la riscossione -

Meglio Palaia! (Pdf)

Rino Salvestrini Meglio Palaia! 2 Rino Salvestrini Meglio Palaia! 3 4 Premessa Prima di tutto perché questo titolo? Da tempo immemorabile, forse dal Medio Evo, in tutta la Toscana è conosciuto il motto "Peggio Palaia! (vedi più avanti la leggenda di questo detto), ma considerando la storia, i monumenti, i personaggi, la bontà dei suoi prodotti, la bellezza delle colline e dei borghi, penso si possa affermare, capovolgendo l'etichetta, Meglio Palaia! Nelle mie pagine il lettore non troverà niente di sconosciuto sulla storia di Palaia e del suo Comune, perché ho cercato di riunire tutte le notizie disperse su lavori svariati, magari sulla zona con alcuni riferimenti a Palaia. Ciò per avere un testo il più possibile comprensivo di tutti i tempi e di tutti gli aspetti della vita di questo Comune; si tratta di un libro svelto e piano, molto visivo per non stancare e per essere letto da tutti, perché la storia è patrimonio di tutti, anche dei non addetti ai lavori, ai quali principalmente sono rivolte queste storie palaiesi. Naturalmente nella storia di Palaia sono comprese le sue frazioni e borgate, anche quelle località che oggi non sono più nel Comune, ma che lo sono state nel passato come Marti, Treggiaia, Castel del Bosco e l'intero Comune di Capannoli. Per i personaggi non bisogna intendere soltanto coloro che hanno avuto i natali in questa terra, ma anche quelli che nei secoli passati qui hanno operato nel bene e nel male. Infine è proprio necessario conoscere la storia di tanti anni fa? Assolutamente sì: per conoscere le nostre radici, per non commettere gli stessi errori, per interpretare il presente e inventare il futuro. -

Suppl. N. 224 Alla Parte

Anno L Repubblica Italiana BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana Parte Terza n. 52 del 23.12.2020 Supplemento n. 224 mercoledì, 23 dicembre 2020 Firenze Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze E-mail: [email protected] Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate. L’accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo. Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordina- ti, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali. Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pub- blicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale. Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l’attribuzione di borse di studio, incari- chi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. -

2° Piano Della Distribuzione E Localizzazione Delle Funzioni

ALLO SPECCHIO C. AGOSTINI P. LENZI Poggio alle Conce C. SANTA LUCIA R I C. PAESANTE O BORGHIGIANA I BULLERI . .P S I TE Z N EN SA D E I 5.6 PA C. CONCE C. PIANO PIAN D'EGOLA EDERE IA IL BELV V IO R PARRINO P. MARZANA N ALBINELLO S SA A LE SEDIE M B U C A O N ) IO IA .39 R C (N I IC Z LL N E E P ± COMUNE DI SAN MINIATO A T S P. LUIGIA L'UCCELLIERA I T LE TOMBE GRANCHIAIA T A O B Z Provincia di Pisa I EN D LOR C. CARFARO R C. VOLPAIO IO ENZ N I CASA PESCINI SA CASA BROTINI O CASALE PARETAIO R 2° PIANO DELLA DISTRIBUZIONE E T O B I N R PELLICCIANO I PODERE DI N O A LOCALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI V SAN QUINTINELLO O Poggio del Casale I LA SELVA G LA FONTINA Art.98 Legge Regionale 10.11.2014, n.65 MOLINACCIO R I O SAN QUINTINELLO PODERE EGOLA L'UCCELLIERA O TO T Il Sindaco RRE A NTE I B IN R C. BOLOGNA AN M A S M P A I Vittorio Gabbanini S LE O R L N E O C. TERRENO C. ARZILLI E LE CASELLE FONTE G VILLA DI O O L O L MORIOLO I A PODERE CIMITERO G Progettista G PIANO DI MORIOLO A I DI RISTORINO F Z MORIOLO A RIO N C N E Capogruppo Arch. Antonino Bova A S C. BELLORINO CA' FAGGIOLO RIO CASA EGOLA Collaboratori C.