Savonnerie De Lutterbach

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Arrête Cadre Sécheresse Interdépartemental 2012

Annexe 1 : Représentation cartographique des zones d'alerte Annexe 2 : Répartition des communes par zones d'alerte : 1. pour leur alimentation en eau potable (par type d'alimentation et zone d’alerte de provenance) 2. pour leurs eaux superficielles Répartition des communes par type d'alimentation en eau potable et zone d’alerte de provenance NB : Cette répartition est susceptible d'évoluer suivant les interconnexions effectuées par les communes ou le changement de leur type d'approvisionnement. · Zone d’Alerte Ill Amont Communes alimentées par forage ! ! " " # ""$ "" "" !" " "" ! " "" #%" # " Communes avec alimentation mixte # ! ! ! Communes alimentées par des sources ! " ! % ! ! ! !! " ! # · Zone d’Alerte Doller Amont – Fecht – Weiss – Lauch Communes alimentées par forage "" "" ! "" % "" ! " "" "" "" "" ! "" "" Communes avec alimentation mixte "" " ! ! ""# & ! ! #% ! "" ""# Communes alimentées par des sources ! ! " "" ! ! ""# ! # "$ "$ #% " ! "" " " " " ! · Zone d’Alerte Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvrette Pour le Bas -Rhin Communes alimentées -

De Tram À Tram Entre Dornach Et Lutterbach

8 Ruisseau du Steinbaechlein, à gauche du chemin, un peu caché. Le Steinbaechlein, rivière artificielle qui alimentait jadis des moulins et où vivent à nouveau des castors, a n° 13 fortement contribué à l’essor de l’industrie textile mulhousienne, grâce à son eau cristalline circuits de randonnée pédestre dérivée de la Doller depuis le Pont d’Aspach. Derrière le Steinbaechlein, l’ancienne usine Hofer (soie artificielle) a été démolie et remplacée par un lotissement. de Mulhouse Alsace Agglomération 9 Belle vue sur les Vosges, depuis le Baerenkopf à gauche jusqu’au Petit Ballon à droite, en passant par le Rossberg et le Grand Ballon. Plus près, à gauche, le clocher de Morschwiller-le-Bas et le lotissement du Kirchberg. Signes puis de route de Morschwiller à Gare de Lutterbach (2,1 km) De tram à tram entre 10 Route de Morschwiller à Lutterbach bordée d’une piste cyclable. Dornach et Lutterbach 11 Pont sur la Doller, rivière vosgienne prenant sa source à la Fennematt, près du Ballon d’Alsace, et se jetant dans l’Ill à Illzach après un parcours de 46 km passant par Sewen, Masevaux et le Pont d’Aspach. La basse vallée de la Doller, où nous nous trouvons, est un site Natura 2000 et une zone de protection de captage d’eau. Remarquer les récentes échelles à poissons sous le pont. Peu après le pont de la Doller, à gauche de la route, un petit bâtiment en brique rouge datant de 1896 est une station privée de pompage d’eau appartenant à l’entreprise textile DMC (qui employait jusqu’à 9000 travailleurs en 1928). -

N° 167 Mars -Juin 2021

Près d’Œlenberg ISSN 2259-7131 GALFINGUE – HEIMSBRUNN – LUTTERBACH – MORSCHWILLER-LE-BAS – REININGUE Bulletin Paroissial n° 167 : Mars – Avril – Mai - Juin 2021 Mgr RAVEL à Lutterbach lors de ème la commémoration du 40 anniversaire du décès de Mgr À l’issue de la première vague de la pandémie actuelle, des WEBER (cf feuille insérée) membres du personnel soignant ainsi que de nombreuse personnes infectées, ayant vécu un « enfer » dans les hôpitaux, ont révélé des Église Verte : conférence de témoignages poignants. On pouvait y relever des phrases boulever- Jacques MULLER le dimanche 21 santes où ils relataient souvent leur passage de la désespérance à l’es- mars à 14h à Morschwiller-le- pérance : « C’était fini pour moi ! » et puis « Je revis ! ». Bas (article page 2) A la lecture de ces révélations, un croyant, en les méditant, peut y trouver le sens de la fête de Pâques préparée tout au long du Carême 2021 : en route vers Carême. Si beaucoup de malades « s’en sont sortis » et ont le senti- ment d’avoir pu commencer une « nouvelle vie », combien aussi ont Pâques avec les jeunes et les enfants (pages 3 et 4), en route perdu leur vie… pour en gagner une autre, dans un autre monde, au- vers la Pentecôte… près de Dieu. C’est du moins ce que notre Église nous rappelle inlassa- blement : comme Jésus, nous ressusciterons. C’est le fondement de notre foi chrétienne, ce que nous croyons. Croire n’est cependant pas une mince affaire. C’est une affaire personnelle, l’affaire de toute une vie, avec ses moments de doutes, l’affaire d’une communauté, ainsi, croire en une vie après la mort a toujours eu du sens. -

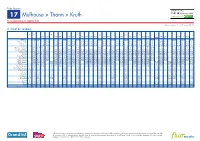

17 Mulhouse > Thann > Kruth

Fiche Horaire 17 Mulhouse > Thann > Kruth 0 805 415 415 Du 19 décembre 2020 au 03 janvier 2021 Mise à jour le : 22 décembre 2020 Du lundi au vendredi O O O O O O O 1 O tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram c tram tram tram tram train train train train train train train train train train train train train train train train train train train train train train Mulhouse 5.34 5.54 7. 54 8.54 10.54 11. 5 4 12.54 13.54 14.54 15.54 16.24 16.54 Gare Centrale | | 5.50 6.20 6.50 7. 2 0 | 7. 5 0 8.20 | 8.50 9.20 9.50 10.20 | 10.50 11.20 | 11. 50 12.20 | 12.50 13.20 | 13.50 14.20 | 14.50 15.20 | 15.50 | 16.20 | Porte-Jeune | | 5.54 6.24 6.54 7. 2 4 | 7. 5 4 8.24 | 8.54 9.24 9.54 10.24 | 10.54 11.24 | 11. 5 4 12.24 | 12.54 13.24 | 13.54 14.24 | 14.54 15.24 | 15.54 | 16.24 | Daguerre | | 6.00 6.31 7. 0 0 7. 3 0 | 8.01 8.31 | 9.01 9.31 10.01 10.31 | 11.01 11.31 | 12.01 12.31 | 13.01 13.31 | 14.01 14.31 | 15.01 15.31 | 16.01 | 16.31 | Mulhouse Dornach 5.38 5.58 6.05 6.35 7. -

À La Découverte De Bourtzwiller

République libre a aborné son périmètre par de portant le nom de Louis Loucheur, ministre du n° 17 telles bornes armoriées, et les vérifiait chaque travail qui a fait voter en 1928 des lois favorables circuits de randonnée pédestre année en organisant à cheval le tour du ban com- au logement social. munal (le Banritt en allemand). Nous sommes ici dans le bois du Roedlen, une partie de la forêt 13 « Cap Cornely », ensemble immobilier en de Mulhouse Alsace Agglomération alluviale du Nonnenbruch. cours de construction, dont le nom rappelle un motif brodé fabriqué ici par l’ancienne usine à 9 Rue du Rouet, mauvaise traduction de Raedle rideaux Bel Air, démolie en 2005. Ce nouveau (rouet en alsacien), dont le nom provenait du quartier, qui s’étend sur 5 ha, comprend 220 bois voisin du Roedlen (qui signifie forêt coupée). logements (résidences et maisons de ville) ainsi qu’un grand bâtiment qui accueille les À la découverte 10 Château d’eau de Kingersheim. « Papillons Blancs ». 11 Promenade verte de Kingersheim, le long 14 Ensemble HLM des années 1950 dans les de Bourtzwiller du Dollerbaechlein, rivière dérivée de la Doller rues de Riquewihr, Ribeauvillé, Kaysersberg, à hauteur de Reiningue et qui se jette dans pour trouver à l’époque une solution à la crise l’Ill peu avant Ensisheim, après avoir traversé du logement d’après-guerre. Lutterbach, Pfastatt, Richwiller, Kingersheim et Wittenheim. Un sentier balisé (chevalet bleu) 15 Ancienne caserne des sapeurs-pompiers longe ce parcours de Lutterbach à Ensisheim de Bourtzwiller, construite en 1935 par le maire (20 km). -

PLAN LOCAL D'urbanisme Approuvé

PLAN LOCAL d'URBANISME Approuvé Lutterbach 1.a Rapport de présentation ère 1 partie : Analyse de la situation existante TRANSFORMATION DU P.O.S. EN P.L.U. P.L.U. APPROUVÉ par Délibération du Conseil Municipal du 13 MAI 2013 Le Maire Mai 2013 P.L.U. Approuvé Sommaire 1 ERE PARTIE : ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE ................. 3 A. ETAT INITIAL DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT ................... 5 1 MILIEU PHYSIQUE .................................................................. 6 2 L'OCCUPATION DU SOL ....................................................... 16 B. DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES ......................................... 74 1 POPULATION ....................................................................... 74 2 LES MENAGES ET LE LOGEMENT ......................................... 79 3 DONNEES ECONOMIQUES .................................................... 86 4 EQUIPEMENTS ET SERVICES ............................................... 91 5 LES TRANSPORTS ET LES DEPLACEMENTS ......................... 94 C. LES CONTRAINTES D'AMENAGEMENT, LES RISQUES ET LES NUISANCES ................................................................ 101 ADAUHR P.L.U. de LUTTERBACH 1 Mai 2013 Rapport de présentation Partie n°1 ADAUHR P.L.U. de LUTTERBACH 2 Juin 2012 Rapport de présentation P.L.U. Approuvé 1ère partie : ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE ADAUHR P.L.U. de LUTTERBACH 3 Mai 2013 Rapport de présentation Partie n°1 P.L.U. Approuvé SITUATION GEOGRAPHIQUE ADAUHR P.L.U. de LUTTERBACH 4 Mai 2013 Rapport de présentation Partie n°1 P.L.U. Approuvé A. ETAT INITIAL DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT Situation générale La commune de Lutterbach appartient à la ceinture mulhousienne. Elle se situe à 6 km au Nord-Ouest de Mulhouse, sur les points de jonction des chemins de fer de Strasbourg - Bâle et de Mulhouse - Wesserling. Elle est traversée par la RN 66, la RD 20 et l'autoroute A 36. -

Mulhouse > Thann > Kruth

Fiche Horaire 17 Mulhouse > Thann > Kruth 0 805 415 415 Du 12 juillet 2020 au 12 décembre 2020 Mise à jour le : 27 mai 2020 Du lundi au vendredi O O O 1 2 3 2 3 4 tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram tram c tram tram tram tram train train train train train train train train train train train train train train train train train train train train train train Mulhouse 5.34 5.54 7. 54 8.54 10.54 11. 5 4 12.54 13.54 14.54 15.54 16.24 16.54 Gare Centrale | | 5.50 6.20 6.50 7. 2 0 | 7. 5 0 8.20 | 8.50 9.20 9.50 10.20 | 10.50 11.20 | 11. 50 12.20 | 12.50 13.20 | 13.50 14.20 | 14.50 15.20 | 15.50 | 16.20 | Porte-Jeune | | 5.54 6.24 6.54 7. 2 4 | 7. 5 4 8.24 | 8.54 9.24 9.54 10.24 | 10.54 11.24 | 11. 5 4 12.24 | 12.54 13.24 | 13.54 14.24 | 14.54 15.24 | 15.54 | 16.24 | Daguerre | | 6.00 6.31 7. 0 0 7. 3 0 | 8.01 8.31 | 9.01 9.31 10.01 10.31 | 11.01 11.31 | 12.01 12.31 | 13.01 13.31 | 14.01 14.31 | 15.01 15.31 | 16.01 | 16.31 | Mulhouse Dornach 5.38 5.58 | | | | 7. -

PLAN LOCAL D'urbanisme Projet Arrêté

PLAN LOCAL d'URBANISME Projet arrêté Pfastatt 1.a Rapport de présentation ère 1 partie : Analyse de la situation existante TRANSFORMATION DU P.O.S. EN P.L.U. ARRÊTÉE par Délibération du Conseil Municipal du : Le Député-Maire Février 2015 Projet arrêté Sommaire 1 ERE PARTIE : ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE ................. 3 A. ETAT INITIAL DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT ................... 5 1 MILIEU PHYSIQUE .................................................................. 6 2 L'OCCUPATION DU SOL ....................................................... 22 B. DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES ......................................... 87 1 POPULATION ....................................................................... 87 2 LES MENAGES ET LE LOGEMENT ......................................... 91 3 DONNEES ECONOMIQUES .................................................... 96 4 EQUIPEMENTS ET SERVICES ............................................. 100 5 LES TRANSPORTS ET LES DEPLACEMENTS ....................... 102 C. LES CONTRAINTES D'AMENAGEMENT, LES RISQUES ET LES NUISANCES ................................................................ 109 ADAUHR P.L.U. de PFASTATT 1 Février 2015 Rapport de présentation Partie n°1 ADAUHR P.L.U. de PFASTATT 2 Février 2015 Rapport de présentation Partie n°1 Projet arrêté 1ère partie : ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE ADAUHR P.L.U. de PFASTATT 3 Février 2015 Rapport de présentation Partie n°1 Projet arrêté SITUATION GEOGRAPHIQUE ADAUHR P.L.U. de PFASTATT 4 Février 2015 Rapport de présentation Partie n°1 Projet arrêté A. ETAT INITIAL DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT Situation générale La commune de Pfastatt appartient à la ceinture mulhousienne. Elle est située au Nord- Ouest de Mulhouse. Elle est traversée par la RD 19 I, la RD 38 et la RD 66 ainsi que par l'autoroute A 36. La voie ferrée Strasbourg – Mulhouse- Bâle traverse l’Ouest du ban. D'une surface de 524 ha, la commune de Pfastatt englobe 106 ha de la forêt du Nonnenbruch. -

Les Quartiers Des CUCS De M2a

Les quartiers des CUCS de m2A Radiographie Observatoire Actualisation 2013 Juillet 2014 Les communes et quartiers concernés par les Contrats Urbains de Cohésion Sociale de Mulhouse Alsace Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération Périmètre CUCSS : Catégorie 1 UNGERSHEIM Catégorie 2 FELDKIRCH Catégorie 3 BOLLWILLER BERRWILLER PULVERSHEIM STAFFELFELDEN RUELISHEIM BATTENHEIM WITTENHEIM BALDERSHEIM WITTELSHEIM KINGERSHEIM RICHWILLER SAUSHEIM ILLZACH PFASTATT RIXHEIM LUTTERBACH REININGUE MULHOUSE RIEDISHEIMRIEDISHEI MORSCHWILLER HABSHEIM LE BAS HEIMSBRUNN DIDENHEIM ZIMMERSHEIM BRUNSTATTB ESCHENTZWILLER DIETWILLER WILLER GALFINGUE BRUEBACH FLAXLANDEN N STEINBRUNN ILLZACH ZILLISHEIM LE BAS PFASTATT 0 3 km Sources : ©IGN BD Topo 2007, BD OCS 2008, INSEE 2009 Réalisation : AURM, LH, avril 2014 H MULHOUSE Zoom sur Mulhouse RIEDISHRIEDISHEE R DIDENHEIM 2 Observatoire des quartiers en CUCS agence d’urbanisme de la région mulhousienne Introduction Sommaire Pourquoi cet observatoire ? Introduction 3 Le territoire communautaire de m2A se compose de Mulhouse, ancienne ville industrielle poursuivant sa mutation en pôle tertiaire, de la majorité des Synthèse 4 communes composant l’ancien bassin potassique, dont l’activité minière s’est défi nitivement arrêtée, ainsi que des communes du sud et de l’est de Le peuplement des 5 l’agglomération accueillant une population dans l’ensemble plus aisée. La quartiers Communauté d’Agglomération réunit de ce fait une importante proportion de sites concentrant les diffi cultés sociales. Cela l’expose aujourd’hui Socio-économie des 7 à une dégradation sensible des indicateurs de l’économie et de l’emploi, quartiers accompagnée d’une accélération forte des mutations socio-économiques. Ainsi, au-delà du territoire communautaire, qui constitue l’échelle de Evolution de la délinquance 13 contractualisation du projet urbain de cohésion sociale, et des 5 communes présentant des quartiers prioritaires, c’est la cohésion de l’ensemble de l’Agglomération mulhousienne que met en jeu la réalisation de ces Education et réussite 14 contrats. -

Lutterbach Reiningue Wittelsheim

COMMENT RÉSERVER ? 1. Inscrivez-vous ! Inscrivez-vous depuis le site www.solea.info, rubrique Se déplacer / Transport à la demande / Filéa ou contactez-nous simplement par téléphone au 03 89 66 77 99. L’inscription est gratuite et peut se faire lors de votre 1ère réservation. 2. Réservez votre trajet soit par internet... Rendez-vous dans la rubrique Filéa sur le site www.solea.info. Une fois votre inscription réalisée, vous recevrez vos codes d’accès à la plateforme de réservation en ligne. Renseignez ensuite les champs obligatoires. ... soit par téléphone. Contactez-nous au 03 89 66 77 99 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Indiquez votre arrêt de départ, votre arrêt de descente et le jour* et l’heure du trajet souhaité. 3. Rendez-vous à l’arrêt désigné et faites votre trajet en toute tranquillité. En cas d’annulation, téléphonez au moins le transport à ma demande 1h à l’avance ou annulez votre réservation par internet au moins 2h à l’avance. Teradelis.com • 11/18 *Ne circule pas les jours fériés COMBIEN ÇA COÛTE ? Tous les tickets et abonnements Soléa sont valables. LUTTERBACH Les tickets « 1 voyage » et « Duo » sont vendus à bord ou REININGUE achetez vos titres sur l’application mobile « Compte Mobilité » ! WITTELSHEIM Pour vous informer Agences Commerciales Porte Jeune et Gare Centrale Allô Soléa : 03 89 66 77 77 Toute l’information Filéa en ligne ! Pour y accéder, flashez le QR-Code. , le service LES ARRÊTS de transport qui s’ajuste à vos besoins DE VOTRE COMMUNE Votre commune est desservie par les lignes (Lutterbach), (Reiningue) et (Wittelsheim) du réseau Soléa. -

Plan Local D'urbanisme Rapport De Présentation 2

PPLLAANN LLOOCCAALL DD’’UURRBBAANNIISSMMEE 1. RAPPORT DE PRESENTATION P.O.S. INITIAL Approuvé le 27.12.1977 Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal REVISION N°1 en date du : approuvée le 28.02.1994 REVISION N°2 21 janvier 2008 approuvée le 20.03.1995 REVISION N°3 approuvée le 17.02.1997 REVISION N°4 approuvée le 20.12.1999 ELABORATION P.L.U REVISION SIMPLIFIEE N°1 approuvée le 11.07.2005 APPROBATION REVISION SIMPLIFIEE N°2 approuvée le 12.12.2005 REVISION SIMPLIFIEE N°3 approuvée le 12.12.2005 REVISION SIMPLIFIEE N°4 approuvée le 23.04.2007 SOMMAIRE GENERAL INTRODUCTION......................................................................................................................................................................... 2 PREMIERE PARTIE LE DIAGNOSTIC.................................................................................................................... 8 DEUXIEME PARTIE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT............................ 104 TROISIEME PARTIE LA JUSTIFICATION DU PROJET............................................................................... 244 QUATRIEME PARTIE L’INCIDENCE DU PROJET SUR L’ENVIRONNMENT................................... 263 INTRODUCTION Introduction Situation géographique Contexte intercommunal Ville de Mulhouse Service Urbanisme Plan Local d'Urbanisme Rapport de Présentation 2 LA SITUATION GEOGRAPHIQUE Localisée dans le Sud de l’Alsace, Mulhouse se trouve au pied des collines du Sundgau, sur les bords de l’Ill, à l’endroit où la rivière entre dans la plaine d’Alsace et croise la voie naturelle entre bassin du Rhin / bassin du Rhône par le seuil de Belfort. Cette position est renforcée aujourd’hui par l’existence Introduction du canal à grand gabarit qui rejoint les ports rhénans vers l’Est. Placée au sein d’une région dynamique et bénéficiant d’une situation privilégiée, Mulhouse est la première ville du Haut-Rhin par son poids économique et démographique. -

Aperçu Écologique De La Forêt Suburbaine Du Nonnenbruch 1. Le

Aperçu écologique de la forêt direction de Reiningue et Cernay puis, progressivement, vers le Nord en direction de suburbaine du Nonnenbruch Staffelfelden et Pulversheim pour finir vers Ensisheim. Elle s’inscrit dans un triangle formé Par Jean-Paul Weber (juin 2011) par Mulhouse-Cernay-Ensisheim, intéresse une quinzaine de communes, et se situe plus Naturaliste et animateur U.P près des Vosges que du Rhin puisqu’elle ne franchit pas le cours de l’Ill. Quand l’Homme laisse agir la Nature et ne Au point de vue climatique, on parle à perturbe pas les mécanismes qui la régissent, l’échelle d’un pays ou d’une très vaste région il s’établit un état d’équilibre entre le climat et du macroclimat, par exemple le macroclimat la végétation. Le milieu naturel qui se façonne de l’Est de la France qui est actuellement du ainsi correspond dans nos régions tempérées type semi-continental avec des étés chauds et de plaines à la forêt de feuillus. Cette sylve des hivers assez froids. Un climat plus localisé, caducifoliée représente alors la forêt primitive intéressant une région plus petite, s’appelle ou forêt climacique ou encore la formation un mésoclimat, par exemple le mésoclimat du végétale appelée climax. D’ailleurs, cet état Nonnenbruch, et dans celui-ci on peut d’équilibre se retrouve au niveau des sols, on distinguer une foule de microclimats selon le parle alors d’un pédoclimax. milieu considéré : bosquet, lisière, tapis herbacé, mare ou fente de rocher. Cette brève étude écologique est consacrée à l’une d’entre elles : le massif forestier du L’altitude de la région varie entre 295 m à Nonnenbruch considéré au sens large, c’est-à- Cernay, 200 m à Ungersheim et même 217 m dire forêt de la Thur comprise.