Approfondimento Ricerca Innovazione

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Mac OS 8 Update

K Service Source Mac OS 8 Update Known problems, Internet Access, and Installation Mac OS 8 Update Document Contents - 1 Document Contents • Introduction • About Mac OS 8 • About Internet Access What To Do First Additional Software Auto-Dial and Auto-Disconnect Settings TCP/IP Connection Options and Internet Access Length of Configuration Names Modem Scripts & Password Length Proxies and Other Internet Config Settings Web Browser Issues Troubleshooting • About Mac OS Runtime for Java Version 1.0.2 • About Mac OS Personal Web Sharing • Installing Mac OS 8 • Upgrading Workgroup Server 9650 & 7350 Software Mac OS 8 Update Introduction - 2 Introduction Mac OS 8 is the most significant update to the Macintosh operating system since 1984. The updated system gives users PowerPC-native multitasking, an efficient desktop with new pop-up windows and spring-loaded folders, and a fully integrated suite of Internet services. This document provides information about Mac OS 8 that supplements the information in the Mac OS installation manual. For a detailed description of Mac OS 8, useful tips for using the system, troubleshooting, late-breaking news, and links for online technical support, visit the Mac OS Info Center at http://ip.apple.com/infocenter. Or browse the Mac OS 8 topic in the Apple Technical Library at http:// tilsp1.info.apple.com. Mac OS 8 Update About Mac OS 8 - 3 About Mac OS 8 Read this section for information about known problems with the Mac OS 8 update and possible solutions. Known Problems and Compatibility Issues Apple Language Kits and Mac OS 8 Apple's Language Kits require an updater for full functionality with this version of the Mac OS. -

Introduction This Technote Describes Changes Made to the the Newworld Architecture Macintosh ROM Since the Introduction of the What's Different? Imac

TN 1167: The Mac ROM Enters a New World Page: 1 CONTENTS The Mac ROM is "different" starting with the iMac. Come along and find out what's new. Introduction This Technote describes changes made to the The NewWorld Architecture Macintosh ROM since the introduction of the What's Different? iMac. NewWorld Components The Macintosh ROM, sometimes called the Boot Process Overview ToolBox ROM, has been updated. The ToolBox (including the OS) has been Name Registry Overview removed from the ROM; the ROM physical References size, Macintosh memory map, and boot sequence have also been changed. Downloadables This Technote describes the changes to the new Apple ROM called NewWorld, which will be the ROM used on all future Macintoshes. This Note is directed at device developers who have devices such as PCI, USB, and FireWire (especially device types that could participate in the boot sequence). Updated: [May 17 1999] Introduction The NewWorld Architecture is the basis for Mac OS startup and ToolBox functionality for all Macintosh CPUs beginning with iMac. This document is designed to help developers understand the organization of the NewWorld Architecture and some ways to use it to best advantage. This document describes how the NewWorld Architecture works from an organizational and execution flow standpoint, and describes differences from older architectures. It briefly covers the "Old World" ROM organization as background, then explains the NewWorld Architecture and execution flow. Familiarity with the traditional Macintosh ROM structure is useful when reading this document. While the focus of this document is on Mac OS, the Boot ROM and "bootinfo" components of the NewWorld Architecture are designed to be operating-system independent. -

By Breaking the Seal on This Package You Have Verified That All Items Arrived Undamaged and in Good Condition and Therefore Agree to the Following

STOP! By breaking the seal on this package you have verified that all items arrived undamaged and in good condition and therefore agree to the following: The TSS Product Exchange Policy Terra Soft Solutions, Inc. will be pleased to replace a product that is either defective or has been damaged during shipping. Please contact us at [email protected] in order to obtain a return authorization number. Upon receipt of your defective product, we will ship the replacement. Terra Soft reserves the right to make all final decisions on exchanges. The TSS Product Returns Policy Terra Soft Solutions, Inc. does not accept product returns due to the following: - if the plastic wrapper has been removed from the printed book; - product(s) purchased for a computer that is not supported; - an Install Support agreement that has been initiated; - for 3rd party products sold through the Yellow Dog Linux website, please contact the manufacturer directly. You MUST obtain a Return Authorization Number prior to returning a product from ship- [email protected]. Upon receipt of the returned product, we will either make appropriate compensation to your credit card or deliver a check within 30 days. Terra Soft reserves the right to make all final decisions on returns. Distribution The Yellow Dog Linux Champion Server Installation Manual is distributed by Terra Soft Solutions, Inc. (TSS) as a stand-alone product or as part of a bundle, either direct from TSS or via an official distributor/reseller. TSS may also offer this manual via the Yellow Dog Linux website in an electronic format. Refer to Notice of Rights for additional information. -

About This Particular Macintosh 9.03

Cover 9.03 / March 2003 ATPM Volume 9, Number 3 About This Particular Macintosh: About the personal computing experience™ ATPM 9.03 1 Cover Cover Art Copyright © 2003 by Grant Osborne We need new cover art each month. Write to us! Editorial Staff Publisher/Editor-in-Chief Michael Tsai Managing Editor Christopher Turner Associate Editor/Reviews Paul Fatula Copy Editors Raena Armitage Johann Campbell Ellyn Ritterskamp Brooke Smith Vacant Web Editor Lee Bennett Publicity Manager Vacant Webmaster Michael Tsai Beta Testers The Staff Contributing Editors How To Ken Gruberman Robert C. Lewis Sylvester Roque Charles Ross Vacant Interviews Vacant Legacy Corner Chris Lawson Music David Ozab Networking Matthew Glidden Opinion Ellyn Ritterskamp Mike Shields Vacant Reviews Eric Blair Kirk McElhearn Brooke Smith Gregory Tetrault Vacant Technical Evan Trent ATPM 9.03 2 Cover Welcome Robert Paul Leitao Kim Peacock Artwork & Design Graphics Director Grant Osborne Graphic Design Consultant Jamal Ghandour Layout and Design Michael Tsai Cartoonist Matt Johnson Blue Apple Icon Designs Mark Robinson Other Art RD Novo Emeritus RD Novo Robert Madill Belinda Wagner Edward Goss Tom Iovino Daniel Chvatik Contributors Johann Campbell Paul Fatula Matthew Glidden Jens Grabenstein Tom Iovino Matt Johnson Robert Paul Leitao Robert C. Lewis Kirk McElhearn Grant Osborne Ellyn Ritterskamp Sylvester Roque Charles Ross Gregory Tetrault Evan Trent Macintosh users like you ATPM 9.03 3 Cover Subscriptions Sign up for free subscriptions using the Web form or by e-mail. Where to Find ATPM Online and downloadable issues are available at http://www.atpm.com. Chinese translations are available at http://www.maczin.com. -

A/UX® Toolbox: Macintosh® ROM Interface

A/UX®Toolbox: Macintosh®ROM Interface .® A/UX® Toolbox: Macintosh® ROM Interface 030-0787-A • APPLE COMPUTER, INC. © 1990, Apple Computer, Inc. POSTSCRIPT is a registered trademark, All rights reserved. and Illustrator is a trademark of Adobe No part of this publication may be Systems, Incorporated. reproduced, stored in a retrieval UNIX is a registered trademark of system, or transmitted, in any form or AT&T. by any means, mechanical, electronic, Simultaneously published in the photocopying, recording, or United States and Canada. otherwise, without prior written permission of Apple Computer, Inc. Printed in the United States of America. The Apple logo is a registered trademark of Apple Computer, Inc. Use of the "keyboard" logo (Option Shift-K) for commercial purposes without the prior written consent of Apple may constitute trademark infringement and unfair competition in violation of federal and state laws. Apple Computer, Inc. 20525 Mariani Ave. Cupertino, California 95014 (408) 996-1010 Apple, the Apple logo, AppleLink, AppleShare, AppleTalk, A!UX, LaserWriter, LocalTalk, Macintosh, MacTCP, MPW, MultiFinder and SANE are registered trademarks of Apple Computer, Inc. APDA, Finder, MacX, QuickDraw, ResEdit and SuperDrive are trademarks of Apple Computer, Inc. Ethernet is a registered trademark of Xerox Corporation. ITC Garamond and ITC Zapf Dingbats are registered trademarks of International Typeface Corporation. Microsoft is a registered trademark of ¥icrosoft Corporation. NuBus is a trademark of Texas Instruments. 030-0787-A LIMITED WARRAN1Y ON MEDIA Even though Apple has reviewed this AND REPLACEMENT manual, APPLE MAKES NO WARRANTY OR REPRESENTATION, If you discover physical defects in the EITHER EXPRESS OR IMPLIED, manual or in the media on which a WITH RESPECT TO THIS MANUAL, software product is distributed, Apple ITS QUALITY, ACCURACY, will replace the media or manual at MERCHANTABIllTY, OR FITNESS no charge to you provided you return FOR A PARTICULAR PURPOSE. -

Apple Computer, Inc. Records M1007

http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf4t1nb0n3 No online items Guide to the Apple Computer, Inc. Records M1007 Department of Special Collections and University Archives 1998 Green Library 557 Escondido Mall Stanford 94305-6064 [email protected] URL: http://library.stanford.edu/spc Guide to the Apple Computer, Inc. M1007 1 Records M1007 Language of Material: English Contributing Institution: Department of Special Collections and University Archives Title: Apple Computer, Inc. Records creator: Apple Computer, Inc. Identifier/Call Number: M1007 Physical Description: 600 Linear Feet Date (inclusive): 1977-1998 Abstract: Collection contains organizational charts, annual reports, company directories, internal communications, engineering reports, design materials, press releases, manuals, public relations materials, human resource information, videotapes, audiotapes, software, hardware, and corporate memorabilia. Also includes information regarding the Board of Directors and their decisions. Physical Description: ca. 600 linear ft. Access Open for research; material must be requested at least 36 hours in advance of intended use. As per legal agreement, copies of audio-visual material are only available in the Special Collections reading room unless explicit written permission from the copyright holder is obtained. The Hardware Series is unavailable until processed. For further details please contact Stanford Special Collections ([email protected]). Conditions Governing Use While Special Collections is the owner of the physical and digital items, permission to examine collection materials is not an authorization to publish. These materials are made available for use in research, teaching, and private study. Any transmission or reproduction beyond that allowed by fair use requires permission from the owners of rights, heir(s) or assigns. -

Apple Macintosh 3

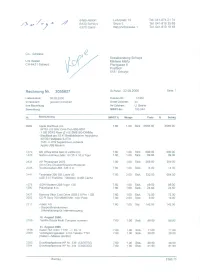

6460 Altdorf Lehnplatz 10 Tel: 041-874 21 74 Bruoi 5 Tel: 041-818 35 65 /> JJXI ^- S? 6430 Schwyz 7 6370 Stans Bahnhofstrasse 1 Tel: 041-619 18 48 Co - Adresse- Sozialberatung Schwyz Urs Beeler Marlene Marty CH-6431 Schwyz Pfarrgasse 9 Postfach 6431 Schwyz Rechnung Nr. 2055627 Schwvz. 22.08.2006 Seite: 1 Lieferdatum: 08.08.2006 Kunden-Nr.: 14'432 Versandart: gehefert/installiert Unser Zeichen: as Ihre Bestelliing: Ihr Zeichen: U. Beeler Bemerkung: MWST-Nr.: 195 944 Nr. Bezsichnung WIWST% Menge Preis % Betrag 9999 Apple MacBook pro 7.60 1.00 Stck. 3'065.00 3'065.00 - INTEL 2.0 GHz Core Duo 065-6551 - 1 GB DDR2 Ram (2 x 512MB SO-DIMMs) - MacBook pro 15.4" Breitbildschirm hochglanz - 80 GB Festplatte S-ATA - DVD +/- RW Superdrive Laufwerk - Apple USB Modem 1379 MS Office 2004 Mac d v4004 CD 7.60 1.00 Stck. 690 00 690.00 1423 Norton Antivirus Mac 10 OS X 10.4 Tiger 7.60 1.00 Stck. 89.00 89.00 2435 HP PhotoSmart 2575 7.60 1.00 Stck. 269.00 269.00 All-in-One Drucker/Scanner/Kopierer 2046 Druckerkabel USB A/B 3 m 7.60 1.00 Stck. 14.00 14.00 2441 Festplatte 300 GB. Lacie d2 750 2.00 Stck. 332.00 664.00 USB 2.0 / FireWire. 7200rpm. 8 MB Cache 1078 ISDN Modem USB Vigor 128 7.60 1.00 Stck. 89.00 89.00 1290 Patchkabel 8 m 7.60 1.00 Stck. 24.50 24.50 2427 Memory Stick Cool Drive USB 2.0 Pro 1 GB 7.60 1.00 Stck. -

The System Software Museum

Chapter 6 The System Software Museum IN THIS CHAPTER: I Every system version Apple ever released I The differences between System 7.1 and 7.0.1 I The differences between 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.5, 7.6, and so on I The SECRETS time line I Mac OS 8 — what’s left of it — explained I Guide to AppleSpeak In a little more than a decade, Apple has served up no fewer than 32 different versions of the Mac operating system. We will attempt in this chapter to guide you on a never-before-attempted journey: We will describe virtually all these permutations of the Mac’s system software, from the short-lived System 1.0 to the sprawling, sophisticated System 7.6. Beyond that we’ll show you exactly what to expect from Apple’s as-yet-unreleased system updates and the still- evolving Mac OS 8. THE SYSTEM SOFTWARE MUSEUM Why create a museum of the Mac’s system software? For one thing, exploring the nitty-gritty of system compatibility may prove valuable to Mac trou- bleshooters. It can be pretty handy to know, for example, that in a pinch you can run an LC II with System 6.0.8, but not 6.0.7. Or that a Quadra 630 can 215 216 Part I: System Software Revealed run System 7.1.2P,but not the nearly identical System 7.1.2. Furthermore, the rash of System 7 varieties has boggled even us. Quick, without looking: What’s the difference between versions 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, and 7.5? And what on Earth was System 7.5.3 Revision 2.1? On a more philosophical level, this retrospective provides a stunning overview of just how far the Mac has come since its introduction. -

Apple Confidential 2.0 the Definitive History of the World's Most Colorful

vi Reviewers love Apple Confidential “The Apple story itself is here in all its drama.” New York Times Book Review “An excellent textbook for Apple historians.” San Francisco Chronicle “Written with humor, respect, and care, it absolutely is a must-read for every Apple fan.” InfoWorld “Pretty much irresistible is the only way to describe this quirky, highly detailed and illustrated look at the computer maker’s history.” The Business Reader Review “The book is full of basic facts anyone will appreciate. But it’s also full of interesting extras that Apple fanatics should love.” Arizona Republic “I must warn you. This 268-page book is hard to put down for a MacHead like me, and probably you too.” MacNEWS “You’ll love this book. It’s a wealth of information.” AppleInsider “Rife with gems that will appeal to Apple fanatics and followers of the computer industry.” Amazon.com “Mr. Linzmayer has managed to deliver, within the confines of a single book, just about every juicy little tidbit that was ever leaked from the company.” MacTimes “The most entertaining book about Apple yet to be published.” Booklist i …and readers love it too! “Congratulations! You should be very proud. I picked up Apple Confidential and had a hard time putting it down. Obviously, you invested a ton of time in this. I hope it zooms off the shelves.” David Lubar, Nazareth, PA “I just read Apple Confidentialfrom cover to cover…you have written a great book!” Jason Whong, Rochester, NY “There are few books out there that reveal so much about Apple and in such a fun and entertaining manner. -

Download Where in the World Is Carmen Sandiego for Mac

Download where in the world is carmen sandiego for mac Download Mac Version. Download PC Version In fact the later Carmen Games up to would use that *source* file and change it to Wiz Database or. Files for Mac can be run immediately on all versions of OS X (Lion, Maverick etc). You just need to uncompress the ZIP archive and move the. Download at Macintosh Garden. Where in Europe Is Where in the World Is Carmen Sandiego? (b&w) Download at MS-DOS games · CD-ROM games · Console games · Music and audio. (also known as Wo in aller Welt ist Carmen Sandiego?) detective / mystery, geography, download, install and enjoy Where in the World is Carmen Sandiego?! Sandiego? CD-ROM (Mac abandonware from ) Download Where in the World Is Carmen Sandiego? CD-ROM for Mac System 6.x - Mac OS 9. Sandiego? (Mac abandonware from ) Download Where in the World Is Carmen Sandiego? for Mac System - - Mac OS X. What is Where in the World Is Carmen Sandiego?? Please contribute to MR: Fill in Where in the World Is Carmen Sandiego? description now! Download Where. Where in the World is Carmen Sandiego - Macintosh (Eng) download 1 file · TORRENT download · download 7 Files · download 6 Original · SHOW ALL. (Jewel Case) - PC/Mac by The Learning Company Windows 98 / / 95, Mac, Carmen Sandiego's international crime ring is filching world treasures ordinary. Where in the World Is Carmen Sandiego? The Mac Daddy of strategy gaming landed on Facebook over the summer, this time with a social. We gave this game stunning rating of 81 and you can download it for free right here. -

Preserving and Emulating Digital Art Objects

Preserving and Emulating Digital Art Objects November 2015 Norie Neumark; Shock in the Ear: https://contactzones.cit.cornell.edu/artists/neumark.html/ White Paper Report Submitted to the National Endowment for the Humanities Oya Y. Rieger and Tim Murray, CoPIs Madeleine Casad, Project Manager Desiree Alexander, Collections Analysis Assistant Dianne Dietrich, Technical Lead Jason Kovari, Metadata Lead Danielle Mericle, Director, Digital Media Group Liz Muller, Digital Archives Advisor Michelle Paolillo, Repository Manager Project Website: https://confluence.cornell.edu/display/pafdao/Home Table of Contents INTRODUCTION .............................................................................................................................. 1 MEDIA ART AND CULTURAL HISTORY ........................................................................................... 2 About the Goldsen Archive of New Media Art .......................................................................... 2 Imminent Risks for New Media Art ........................................................................................... 3 Related Studies in Preservation Practice ................................................................................... 5 Initial Project Goals .................................................................................................................... 6 PROJECT ACCOMPLISHMENTS ....................................................................................................... 7 Initial Advisory Group Meeting and -

Determining Whether Macsbug Debugger Is Installed Macintosh Iifx Macsbug Requirements Macintosh 'Dcmd' Resource Format Macsbug H

MacsBug Q&As Page: 1 CONTENTS This Technical Note contains a collection of archived Q&As relating to a specific Downloadables topic--questions sent the Developer Support Center (DSC) along with answers from the DSC engineers. Current Q&A's can be found on the Macintosh Technical Q&A's web site. [Oct 01 1990] Determining whether MacsBug debugger is installed I'm attempting to determine whether a debugger is installed, and if so, to find a THz pointer to its heap zone. Is this possible? The MacsBug debugger is loaded into high memory above the value found in the global variable BufPtr ($10C). Since it's loaded into the memory that's not managed by the Memory Manager, it's not in a heap. The global variable MacJmp ($120) points to the debugger's entry point. There's also a flags byte in low memory that contains the following information: Bit 7 Set if debugger is running. Bit 6 Set if debugger can handle system errors. Bit 5 Set if debugger is installed. The flags byte may be in one of two places: the high-order byte of the long word at MacJmp, or the address $BFF. When MacsBug is loaded, it examines the value at address $BFF. If the value at $BFF is $FF, the system is using the 24-bit Memory Manager and the flags byte will be the high-order byte of the long word at MacJmp. If the value at $BFF isn't $FF, the system is using the 32-bit Memory Manager and the flags byte will be at address $BFF.