Document D'objectifs Du Site Natura 2000 N° Fr2400523

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Montée En Débit Sur Le Territoire Du Loiret Consultation

Département du Loiret : Montée en débit sur le territoire du Loiret Consultation publique préalable à la réalisation d’un projet de montée en débit via l’offre PRM 1. Description sommaire du projet de montée en débit : Dans le cadre de son schéma directeur d’aménagement numérique adopté en 2009, le département du Loiret a lancé son projet de déploiement du Très Haut Débit (THD) sur l’ensemble de son territoire. Les objectifs sont notamment de desservir les zones d’activités économiques et à l’horizon 2020 de desservir l’ensemble des communes du Loiret par un point de présence optique. Dans le cadre de ce déploiement et pour améliorer la qualité de l’accès Internet sur des zones où celle-ci est insuffisante, il est prévu une montée en débit en mettant en œuvre l’offre d’Orange qui vise la construction de nouveaux Points de Raccordements Mutualisés (PRM). La construction de ces nouveaux PRM est envisagée sur 115 sous-répartiteurs du département du Loiret. A ce stade, 55 ont été réalisés en 2016 et 19 sont engagés sur l’année 2017 et 41 PRM seront construits d’ici 2020. La mise en place de cette offre d’Orange suppose le lancement d’une consultation publique pour vérifier l’absence d’initiatives crédibles de déploiement de réseaux à très haut débit en fibre optique à moins de 36 mois sur les zones concernées par cette montée en débit. Dans cette perspective, le département du Loiret demande à l’ensemble des opérateurs de communication électronique de lui préciser si le déploiement d’un tel réseau est envisagé sur les 41 sous-répartiteurs mentionnés dans cette consultation. -

Conseil Départemental Du Loiret Révision Du Schéma

C:\Users\npa\Seafile\VDR\AFFAIRES VDR\E16154_CD 45 LOIRET\RAPPORT\Rapport définitif\Phase 1\VF\Rapport_Phase1.docx 28/12/2017 15:38:00 28/12/2017 15:38:00 Conseil Départemental du Loiret Révision du Schéma Départemental d’Alimentation en eau potable du Loiret Rapport de phase 1 G2C ingénierie Agence Normandie-Ile de France 17 rue du Port 27400 LOUVIERS Tel : 02 32 61 21 18 www.altereo.fr Conseil Départemental du Loiret (EPS E16154) Objet : Révision du schéma départemental d’Alimentation en Eau Potable du Loiret - Rapport de phase 1 Identification du document Elément Titre du document Révision du schéma départemental d’Alimentation en Eau Potable du Loiret Nom du fichier Rapport_Phase1 Version 28/12/2017 15:38:00 Rédigé par : NPA/MAPR Vérifié par : KEN/CDE Validé par : CDE Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, G2C ingénierie a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport Page 2/200 28/12/2017 Conseil Départemental du Loiret (EPS E16154) Objet : Révision du schéma départemental d’Alimentation en Eau Potable du Loiret - Rapport de phase 1 Sommaire 1. PREAMBULE ............................................................................................................................................................................. 11 2. SYNTHESE ................................................................................................................................................................................. 13 3. INTRODUCTION ET OBJECTIFS DE LA REVISION ................................................................................................. -

PROGRAMME DES VISITES ET DECOUVERTES Sauf Mention Spéciale, Le Tarif Des Visites Est De 4 € Par Personne À Partir De 14 Ans

Tarif PROGRAMME DES VISITES ET DECOUVERTES Sauf mention spéciale, le tarif des visites est de 4 € par personne à partir de 14 ans Réservation indispensable • à l’accueil de l’Office de Tourisme • par téléphone • sur www.grandpithiverais.fr Durée moyenne des visites : 1h30 Renseignements à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais 02 38 30 50 02 [email protected] Ce programme de visites n’est pas exhaustif d’autres visites peuvent être programmées en complément (fermes, exploitations agricoles..), n’hésitez pas à nous consulter. Avril à Novembre 2018 Office de Tourisme du Grand Pithiverais Nous vous emmenons découvrir le Grand Pithiverais ! Bureau de Pithiviers - Maison des Remparts - 1 mail ouest - 45300 PITHIVIERS Bureau de Malesherbes - 19 place du Martroi - Malesherbes 45330 LE MALESHERBOIS Bureau de Nibelle - 42 rue Saint Sauveur - 45300 NIBELLE 06/01/18 RC REV 0 Programme d’Avril à Novembre 2018 MERCREDI 18 AVRIL MERCREDI 13 JUIN MERCREDI 25 JUILLET SAMEDI 1er SEPTEMBRE Visite de ville : Puiseaux Visite de ville : Puiseaux Visite de l’huilerie Laluque Atelier tri de la laine à la ferme Feularde 14h00 devant la mairie 14h00 devant la mairie 10h30 à l’huilerie, Bazoches-les-Gallerandes 14h30 à la ferme Feularde, Les Hauts de Feularde, Estouy SAMEDI 28 AVRIL SAMEDI 16 JUIN SAMEDI 28 JUILLET Visite de ville : Pithiviers Le Jardin privé d’André Eve à Pithiviers Le Jardin d’André Eve à Pithiviers SAMEDI 8 SEPTEMBRE 10h00 à l’Office de Tourisme 10h00 au 28 faubourg d’Orléans 10h00 au 28 faubourg d’Orléans Le jardin privé d’André -

Les Teneurs Maximales En Pesticides Dans Les Eaux Distribuées

LES TENEURS MAXIMALES EN PESTICIDES ! ! DANS LES EAUX DISTRIBUÉES ! Rouvres dans le Loiret en 2016 ! Saint-Jean Pannecières Sermaises 0,13 Pannecières ! Autruy ! ! Audeville ! Andonville sur-Juine Thignonville Malesherbois ! Césarville Atrazine ! ! ! Intville-la Dossainville ! Boisseaux Morville-en Guétard Augerville Beauce la-Rivière Orville ! ! Erceville Charmont-en ! ! Dimancheville Atrazine dés!éthyl ! Beauce Engenville Desmonts ! Ramoulu Briarres Léouville sur-Essonne Outarville Guigneville Marsainvilliers ! Aulnay-la Puiseaux La représentation Atrazine dé!séthyl déisopropyl Rivière Ondreville ! Bondaroy sur-Essonne Estouy cartographique est ! Greneville Pithiviers Grangermont # en-Beauce Neuville 2,6 Dichlorobenzamide ! Pithiviers sur-Essonne Bromeilles le-Vieil basée sur les unités de Châtillon Échilleuses Chaussy Bazoches-les le-Roi Tivernon Givraines Dordives Bignon Gallerandes Jouy-en Dadonville Chevry # Pithiverais Yèvre-la Boësses sous-le Mirabeau distribution (UDI). Une Ville Bignon Lion-en Oison Escrennes Bazoches Beauce Ascoux Chevannes sur-le UDI correspond à un ! Attray Sceaux-du Laas Bouilly-en Gaubertin Pers-en Rozoy-le Betz ! Crottes-en Gâtinais Ferrières Vieil Aschères Gâtinais Boynes Nargis Gâtinais Ruan le-Marché Pithiverais Montigny Bouzonville Auxy Préfontaines en-Gâtinais secteur où l’eau est de Mareau Barville-en Bordeaux-en Santeau aux-Bois Ervauville ! aux-Bois Courcelles Gâtinais Égry Gâtinais Courtempierre Mérinville ! Batilly-en Foucherolles qualité homogène, géré Trinay 0,44 Selle Artenay Vrigny Gâtinais -

Archives Départementales Du Loiret

Archives départementales du Loiret Guide des sources sur la Première Guerre mondiale dans le Loiret Version mise à jour en novembre 2018 1 Introduction Département compris dans la zone de l’arrière, le Loiret n’a pas été le théâtre d’opérations militaires pendant le conflit. Il a pourtant pleinement participé à l’effort de guerre, par exemple par l’envoi de soldats au front, par la réquisition de denrées agricoles ou encore par l'accueil de soldats blessés. La guerre a également eu des répercussions fortes sur le quotidien des Loirétains : réorganisation de l'administration publique, bouleversements sociaux, encadrement des libertés démocratiques, présence marquée de l'autorité militaire, difficultés économiques et cherté de la vie, prise en charge des anciens combattants, des mutilés, des veuves et des orphelins... Dans le cadre de la commémoration du centenaire, des recherches nouvelles voient le jour, initiées par des collectivités, des associations patrimoniales, des étudiants, des enseignants, des membres de l'université d'Orléans. Mais sans épuiser le sujet. En interrogeant de manière renouvelée des sources connues ou en exploitant des documents passés inaperçus, l’histoire du Loiret durant la Grande Guerre peut toujours s’écrire et se ré-écrire. Les archives, qu’elles soient d’origine publique ou privée, sont la matière première pour toute étude du conflit. Néanmoins le repérage des documents est parfois difficile. Le présent guide a l'ambition de donner quelques clés d’accès, en répertoriant, sans prétendre bien sûr à l'exhaustivité, les sources disponibles, à destination d'un public large, allant des initiés aux amateurs de la période historique ou de l'histoire locale. -

PRÉFET Du LOIRET ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DE L’ARTICLE L

PRÉFET du LOIRET ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DE L’ARTICLE L. 181-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT, ET DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL AU TITRE DE L’ARTICLE L.211-7 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT CONCERNANT le programme de travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau des bassins versants de l’Oeuf, de l’Essonne et de la Rimarde dans le Loiret, sur le territoire du périmètre du Syndicat Mixte de la vallée de l’Oeuf, Rimarde et Essonne Le Préfet du LOIRET, Officier de la Légion d'honneur, Officier de l'Ordre national du Mérite Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.181-1 et suivants ; Vu l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ; Vu le décret n° 2017-81 du 26/01/2017 relatif à l’autorisation environnementale ; Vu le décret du 17 juillet 2019 nommant Monsieur Pierre POUËSSEL, en qualité de préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret ; Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin versant Seine Normandie en vigueur ; Vu le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés, approuvé le 11 Juin 2013 ; Vu la demande présentée par SYNDICAT MIXTE DE L'OEUF, DE LA RIMARDE ET DE L'ESSONNE, sis MOULIN DE LA PORTE 45300 ESTOUY représenté par Monsieur de BOUVILLE Anne-Jacques en vue d’obtenir la DIG et l’autorisation environnementale pour programme de travaux d’entretien et restauration des cours d’eau des bassins versants de l’Oeuf, Rimarde et Essonne -

DDRM 2012 8,83 Mo

PRÉFET DU LOIRET DDRM Dossier Départemental des Risques Majeurs Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Économiques de Défense et de Protection Civile JANVIER 2012 Le Dossier Départemental des Risques Majeurs, édition janvier 2012, a été conçu et réalisé par le SIRACED-PC de la Préfecture de la Région Centre et du Loiret. Équipe de rédaction : Préfecture : Mme BRUCHET, Mme HAUTIN, Mme NIETO-LAVENTURE, M. BARSEGHIAN ; Direction Départementale des Territoires : M. NGUYEN, M. PIEL ; Direction Départementale de la Protection des Populations : Mme LEDOUBLE ; Unité territoriale de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement : M. DELHOMELLE ; Météo France : M. RAYNAUD ; Conseil Général : M. ROCH ; Bureau de Recherches Géologiques et Minières : M. GOURDIER, M. COCHERY ; SNCF Établissement Infrastructure Circulation Centre : M. CHARPENTIER ; Établissement Infrastructure Circulation Paris Sud Est : M. DA CONCEICAO. Illustrations, mise en page, impression : Le Mot DU PRÉfet Source : Préfecture du Loiret Chaque année, le monde déplore des sinistres d’origine météorologique (inondations, ouragans...) et des accidents d’origine technologique (explosion d’un établissement, pollution chimique...) aux conséquences dramatiques. Chaque événement est l’occasion de rappeler que le risque zéro n’existe pas. Le département du Loiret n’y échappe pas. Ce constat nous oblige à agir. Agir pour connaître, pour prévoir, pour se préparer. Avec cette nouvelle édition du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), le département se dote d’un outil actualisé qui décrit les risques majeurs affectant le département, dresse le portrait succinct de l’organisation des secours et prodigue les consignes de sécurité. Le risque majeur se définit comme un aléa d’origine naturelle ou technologique dont les effets impliqueraient un grand nombre d’individus et dont les conséquences seraient graves pour les personnes, les biens et l’environnement. -

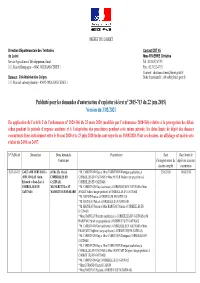

Version Du 3/02/2021

PRÉFET DU LOIRET Direction Départementale des Territoires Contact DDT 45 du Loiret Mme RIVIERRE Christine Service Agriculture et Développement Rural Tél : 02.38.52.47.95 181, Rue de Bourgogne – 45042 ORLEANS CEDEX 1 Fax : 02.38.52.47.51 Courriel : [email protected] Bureaux : Cité Administrative Coligny Boite fonctionnelle : [email protected] 131, Rue du Faubourg Bannier – 45042 ORLEANS CEDEX 1 Publicité pour les demandes d’autorisation d’exploiter (décret n° 2015-713 du 22 juin 2015) Version du 3/02/2021 En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (modifiée par l’ordonnance 2020-560) relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, les dates limite de dépôt des dossiers concurrents fixées initialement entre le 16 mai 2020 et le 23 juin 2020 inclus sont reportés au 30/08/2020. Pour ces dossiers, un affichage est mairie sera réalisé du 24/06 au 24/07. N° Publicité Demandeur Biens demandés Propriétaires Date Date limite de Communes d’enregistrement du dépôt des dossiers dossier complet concurrents 2020-45-073 GAEC « DE VERVILLE » (111ha 35a 10ca) à * M. CARRIGNON Guy et Mme CARRIGNON Monique (usufruitiers) à 22/05/2020 30/08/2020 (MM. VIOLAS Alain, CORBEILLES EN CORBEILLES EN GATINAIS et Mme AUGER Nadine (nue propriétaire) à Edouard et Jean-Luc) à GATINAIS, CORBEILLES EN GATINAIS CORBEILLES EN MIGNERETTE et ST * M. CARRIGNON Guy (usufruitier) à CORBEILLES EN GATINAIS et Mme GATINAIS MAURICE SUR FESSARD AUGER Nadine (nue propriétaire) à CORBEILLES EN GATINAIS * M. -

Plan Local D'urbanisme Intercommunal Des Terres

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DES TERRES PUISEAUTINES PIECE 1.2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT Prescrit le 15 Décembre 2015 Arrêté le 12 Février 2020 Communauté de communes Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines PAYSAGE ET ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT |Sommaire 2/257 Communauté de communes Pithiverais Gâtinais. PLUI des Terres Puiseautines SOMMAIRE 1.1 PREAMBULE ........................................................................................................................................................ 5 1 PAYSAGE .................................................................................................................................................. 7 1.1 LA DIMENSION SENSIBLE DES PAYSAGES DES TERRES PUISEAUTINES ................................................................................ 9 1.2 INTERPRETATION DES PAYSAGES PERÇUS ................................................................................................................. 10 1.3 IDENTITE DES PAYSAGES DU TERRITOIRE .................................................................................................................. 13 1.3.1 L'extrémité de la vallée de Malesherbes .................................................................................................. 14 1.3.2 La vallée de Pithiviers ............................................................................................................................... 16 1.3.3 La plaine de la Rimarde ........................................................................................................................... -

Guide Des Parents Du Pithiverais

1 des parents du Pithiverais 2012 maquette Caf du Loiret - décembre 2011 guide pour les parents du Pithiverais 2012 2 3 Préambule Avant la naissance En tant que parent, il n’est pas Santé ........................................................ page 4 toujours facile de savoir ce qui existe Structures de garde ...................................... page 5 sur l’arrondissement de PITHIVIERS Services à la personne ................................... page 8 (Cantons de BEAUNE LA ROLANDE, de 0 à 4 ans MALESHERBES, OUTARVILLE, PITHIVIERS Santé ........................................................ page 9 et PUISEAUX). Structures de garde ...................................... page 11 Services à la personne ................................... page 16 Éducation .................................................. page 17 Conscient de ce constat, un groupe Lieux d’accueil parents enfants ........................ page 18 de professionnels et de parents * ont Ludothèques ............................................... page 19 réalisé ce guide pour vous aider dans SOMMAIRE vos démarches liées à l’éducation de de 4 à 12 ans Santé ........................................................ page 20 vos enfants. Le Pôle développement Structures de garde ...................................... page 21 territorial de la caisse d’Allocations Services à la personne ................................... page 27 familiales a accompagné ce travail. Éducation .................................................. page 28 Accueil de loisirs pour les moins de 14 ans .......... -

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 Sur 167

10 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 167 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Arrêté du 29 novembre 2011 portant désignation du site Natura 2000 vallée de l’Essonne et vallons voisins NOR : DEVL1118149A La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment ses articles 3 et 4 et ses annexes I et II ; Vu la décision de la Commission des Communautés européennes du 10 janvier 2011 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique ; Vu le code de l’environnement, notamment le I et le II de l’article L. 414-1, et les articles R. 414-1, R. 414-3, R. 414-4 et R. 414-7 ; Vu l’arrêté du 16 novembre 2001 modifié relatif à la liste des types d’habitats, naturels et des espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la désignation de zones spéciales de conservation au titre du réseau écologique européen Natura 2000 ; Vu les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, Arrête : Art. 1er.−Est désigné sous l’appellation « site Natura 2000 vallée de l’Essonne et vallons voisins » (zone spéciale de conservation FR 2400523) l’espace délimité sur la carte d’assemblage -

Carte-Touristique-2018.Pdf

BIENVENUE DANS LE GRAND PITHIVERAIS BUREAUX DE L’OFFICE DE TOURISME / TOURIST INFORMATION CENTER GRAND 1 2 Vers 3 4 5 6 ETAMPES PITHIVERAIS PLUS BEAUX VILLAGE DE FRANCE PARIS Vers MELUN LABEL : "MOST BEAUTIFUL VILLAGES OF FRANCE" OFFICE DE TOURISME FONTAINEBLEAU Vers Rouvres- MÉRÉVILLE PARCS & JARDINS Saint-Jean Nangeville / PARKS & GARDENS A Vers Mainvilliers ANGERVILLE MALESHERBES ÉTAMPES SERMAISES VILLES & VILLAGES FLEURIS ACTIVITÉSDE LOISIRS PARIS Pannecières / FLOWERED TOWNS AND VILLAGES / LEISURE ACTIVITIES Orveau- Bellesauve B6 Base de loisirs de Buthiers / Leisure center Thignonville Audeville SAFRANIÈRES A1 Europaint - Paintball à Rouvres Saint Jean Andonville Autruy- Coudray / SAFFRON FIELDS A1 Karting RKO (entre Andonville et Angerville) / Kart racing sur-Juine Intville- Intville- Césarville- A6 Spa du château d’Augerville Morville- la-Guétard Boisseaux Dossainville Vers SITES NATURELS REMARQUABLES en-Beauce Augerville- / REMARKABLE NATURAL SITES D5 Cabaret le Diamant Bleu à Barville / Cabaret - Music Hall B URY la-Rivière FONTAINEBLEAU C4 ULM “les drôles d’oiseaux” à Marsainvilliers / Aircraft activities Labrosse Orville EcrevilleErceville Manchecourt C4 Laser Game à Pithiviers / Laser Game Charmont- Engenville Dimancheville ÉTANGS en-Beauce / LAKES D3 Aérodrome de Pithiviers le Vieil / Aircraft strip en-Beauce Ramoulu Briarres- Desmonts D4 Centre équestre à Pithiviers le Vieil / Equestrian center Léouville Marsainvilliers sur-Essonnes F4 Centre équestre à Nibelle / Equestrian center OUTARVILLE PATRIMOINE REMARQUABLE / REMARKABLE