Bilan Scientifique Loiret

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Document D'objectifs Du Site Natura 2000 N° Fr2400523

DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000 N° FR2400523 « VALLEE DE L’ESSONNE ET VALLONS VOISINS » Mai 2009 Document d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée de l’Essonne et vallons voisins » DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000 N° FR2400523 « VALLEE DE L’ESSONNE ET VALLONS VOISINS » Maître d’Ouvrage : Etat Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) Centre Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF 45). Opérateur : groupement Conseil Aménagement Espace Ingénierie – Alain CHIFFAUT CAEI (Conseil Aménagement Espace Ingénierie) Alain CHIFFAUT 6-8 rue de Bastogne 1, rue Chemin Vieux 21850 Saint-Apollinaire 39210 LA MARRE 03 80 72 35 10 09.66.44.01.49 Mai 2009 Conseil Aménagement Espace Ingénierie – Alain CHIFFAUT Consultant / 2009 Document d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée de l’Essonne et vallons voisins » Sommaire INTRODUCTION : CONTEXTE ET OBJECTIFS....................................... 1 I. La Directive Habitats et le réseau Natura 2000 .................................................................. 1 II. Le document d’objectifs .................................................................................................... 1 III. La mise en œuvre du document d’objectifs ..................................................................... 2 1. Le contrat Natura 2000................................................................................................ 2 2. La charte Natura 2000 ................................................................................................. 3 3. L’animation -

Orléans Orléans Zones Favorables Au Développement De L'énergie Éolienne

D 921 91 Légende ˾ Parcs éoliens Pithiviers A 6 ESSONNE dans le Loiret (au 30 avril 2011) A 10 A 19 Éolienne en activité Sermaises Malesherbes vers 1 - Parc de la Brière Montargis 9 Fontainebleau Permis accordé Chaussy et Bazoches-les-Gallerandes Audeville 6 éoliennes, puissance 12 MW Orléans A 77 D 97 Permis déposé N 152 (Exploitant : Sameole) la Loir e 2 - Outarville D 948 Zones favorables A 10 Charmont- vers Paris Permis déposés : 8 éoliennes en-Beauce Gien 7 e Estimation du potentiel Guigneville n 50 MW 3 - Jouy-en-Pithiverais A 71 Outarville 6 n éolien restant à valoriser Permis accordés : 6 éoliennes so 2 8 Es Puiseaux 4 - Parc de Greneville 5 vers Paris A 6 vers Paris Greneville- N 7 Greneville en-Beauce 77 1 éolienne, 1 MW (Exploitant : Vergnet) 4 Pithiviers- vers Paris SEINE-ET-MARNE N 20 3 le-Vieil Pithiviers 5 - Greneville Chaussy 1 Bazoches- Jouy-en- Permis accordés : 2 x 4 éoliennes Pithiverais les-Gallerandes 10 A 77 6 - Parc du Vieux moulin Charmont-en-Beauce vers Sceaux-du-Gâtinais 28 Chartres Zone B A 19 6 éoliennes, 18 MW (Exploitant : EDP Renewables) EURE- 50 MW Ferrières- ET- 7 - Parc de la Vallée du moulin Beaune- en-Gâtinais Charmont-en-Beauce et Guigneville, LOIR Neuville- la-Rolande Artenay aux-Bois 10 éoliennes, 30 MW vers Zone A A 19 (Exploitant : EDP Renewables) Châteaudun D 955 11 250 MW 8 - Parc des Trois fermes 12 Patay Pithiviers-le-Vieil Châlette- 5 éoliennes, 10 MW (Exploitant : Sameole) A 10 A D 921 sur-le-Loing Tournoisis 9 - Parc du Plateau beauceron 13 Audeville et Sermaises Montargis 6 éoliennes, -

Conseil Départemental Du Loiret Révision Du Schéma

C:\Users\npa\Seafile\VDR\AFFAIRES VDR\E16154_CD 45 LOIRET\RAPPORT\Rapport définitif\Phase 1\VF\Rapport_Phase1.docx 28/12/2017 15:38:00 28/12/2017 15:38:00 Conseil Départemental du Loiret Révision du Schéma Départemental d’Alimentation en eau potable du Loiret Rapport de phase 1 G2C ingénierie Agence Normandie-Ile de France 17 rue du Port 27400 LOUVIERS Tel : 02 32 61 21 18 www.altereo.fr Conseil Départemental du Loiret (EPS E16154) Objet : Révision du schéma départemental d’Alimentation en Eau Potable du Loiret - Rapport de phase 1 Identification du document Elément Titre du document Révision du schéma départemental d’Alimentation en Eau Potable du Loiret Nom du fichier Rapport_Phase1 Version 28/12/2017 15:38:00 Rédigé par : NPA/MAPR Vérifié par : KEN/CDE Validé par : CDE Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, G2C ingénierie a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport Page 2/200 28/12/2017 Conseil Départemental du Loiret (EPS E16154) Objet : Révision du schéma départemental d’Alimentation en Eau Potable du Loiret - Rapport de phase 1 Sommaire 1. PREAMBULE ............................................................................................................................................................................. 11 2. SYNTHESE ................................................................................................................................................................................. 13 3. INTRODUCTION ET OBJECTIFS DE LA REVISION ................................................................................................. -

Tableau DSIL 2019 Département Du Loiret

DSIL 2019 – Département du Loiret Montant subvention Code INSEE Bénéficiaire (Commune Coût total du projet Effet de levier Projets soutenus DSIL attribuée (AE dép. ou EPCI) (HT) en euros DSIL / Coût total 2019) en euros Construction d’une maison d’assistantes maternelles et d’un pôle Ardon 772 673 193 168 25% 45 santé Bouzy-la-foret Rénovation de bâtiments scolaires 72 906 21 325 29% 45 Darvoy Mise en place d’un réseau informatique à l’école maternelle 4 426 2 213 50% 45 Dry Mise aux normes d’accessibilité de l’école élémentaire 20 865 10 432 50% 45 Jouy- le-Potier Renouvellement du réseau d’eau potable sur 21 secteurs 1 000 000 100 000 10% 45 Marcilly-en-Villette Réhabilitation du château d’eau 261 500 65 375 25% 45 Mareau-aux-Prés Mise aux normes d’accessibilité de l’église 17 997 8 998 50% 45 Marigny-les-Usages Rénovation et l’aménagement de la salle polyvalente 310 000 155 000 50% 45 Aménagement d’une aire d’accueil de grand passage des gens du Orléans Métropole 875 208 420 100 48% 45 voyage Saint-Jean-de-la-Ruelle Rénovation du groupe scolaire Paul Bert 130 814 32 704 25% 45 Sécurisation et mise aux normes handicap des sanitaires de la Saint-Sigismond 10 803 5 402 50% 45 salle polyvalente Sigloy Accessibilité des sanitaires de la salle des fêtes 6 296 3 148 50% 45 Bazoches-les- Travaux d’assainissement sur le réseau d’eau pluviale 20 150 6 903 34% 45 Gallerandes Bordeaux-en-Gatinais Mise aux normes d’accessibilité de la mairie 5 597 1 679 30% 45 Givraines Construction d'une nouvelle station d’épuration 383 163 48 586 13% 45 Communauté -

Comm.Cnes Canton De Briare

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BEAUNOIS Date création 20 décembre 1995 Entrée en vigueur 1er janvier 1996 Dates modifications statutaires 24 juin 2002 23 août 2002 20 décembre 2002 11 août 2005 20 août 2007 6 mars 2008 16 février 2010 6 août 2010 22 novembre 2010 23 octobre 2013 Composition : 18 communes membres Populations avec doubles comptes sans doubles comptes AUXY 993 980 BARVILLE-EN-GATINAIS 329 321 BATILLY-EN-GATINAIS 418 409 BEAUNE-LA-ROLANDE 2 143 1 997 BOISCOMMUN 1 170 1 140 BORDEAUX-EN-GATINAIS 119 117 CHAMBON-LA-FORET 908 896 COURCELLES 294 289 EGRY 355 348 GAUBERTIN 272 270 JURANVILLE 487 477 LORCY 560 548 MONTBARROIS 288 276 MONTLIARD 227 222 NANCRAY-SUR-RIMARDE 565 559 NIBELLE 1 102 1 085 SAINT-LOUP-DES-VIGNES 456 444 SAINT-MICHEL 129 125 Total : 10 815 10 503 Siège 3 bis ru des déportés BP 53 45340 Beaune-la-Rolande 02.38.33.92.68 Durée illimitée Ressources fiscales FPU (DGFB) Conseil de communauté : Président Christian BARBIER, Maire de Nancray-sur-Rimarde 4 Vice Présidents 1er VP : Denis THION, Maire de Courcelles 2ème VP : Michel GAUTIER, Maire d’Auxy mise à jour du 12/05/14 3ème VP : Jean RICHARD, Premier Adjoint au Maire de Beaune-la-Rollande 4ème VP : Agnès CHANTEREAU, Maire de Chemault Boiscommun Représentation des communes SOIT 26 DELEGUES COMMUNAUTAIRES AUXY 2 BARVILLE-EN-GATINAIS 1 BATILLY-EN-GATINAIS 1 BEAUNE-LA-ROLANDE 4 BOISCOMMUN 3 BORDEAUX-EN-GATINAIS 1 CHAMBON-LA-FORET 2 COURCELLES 1 EGRY 1 GAUBERTIN 1 JURANVILLE 1 LORCY 1 MONTBARROIS 1 MONTLIARD 1 NANCRAY-SUR-RIMARDE 1 NIBELLE 2 SAINT-LOUP-DES-VIGNES 1 SAINT-MICHEL -

Parc Éolien « ENERGIE Du GATINAIS II »

Département de Seine et Marne ------ Territoires des communes de Beaumont-du-Gâtinais et de Gironville ----- Parc éolien « ENERGIE du GATINAIS II » RAPPORT RELATIF A L’ENQUETE PUBLIQUE de Demande d’autorisation environnementale au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, (ICPE), pour la création d’un parc éolien constitué de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison, situés sur le territoire des communes de Beaumont-du-Gâtinais et de Gironville. Enquête Publique du 13 Mai au 15 Juin 2019 Dossier E 19000029/77 Daniel BERTHELOT Commissaire Enquêteur Dossier E 19000029/77 ICPE Parc Eolien Gâtinais2 - Beaumont du Gâtinais et Gironville Page 1/19 SOMMAIRE GENERALITES CONCERNANT L’OBJET DE L’ENQUETE page 3 ORGANISATION DE L’ENQUETE page 3 LE DOSSIER D’ENQUETE page 5 LE CONTEXTE TERRITORIAL page 7 LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE page 8 LA CONCERTATION PREALABLE page 9 DEROULEMENT DE L’ENQUETE page 10 AVIS DES SERVICES CONSULTES page 11 ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC page 14 CLOTURE DE L’ENQUETE page 18 Annexe : Procès verbal de synthèse des observations du public ** AVIS ET CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR Annexes : Réponse Maître d’ouvrage au PV de synthèse des observations du public Réponses à l’avis CDPENAF Dossier E 19000029/77 ICPE Parc Eolien Gâtinais2 - Beaumont du Gâtinais et Gironville Page 2/19 GENERALITES CONCERNANT L’OBJET DE L’ENQUETE Le dossier faisant l’objet de la présente enquête a pour objectif une demande d’Autorisation Environnementale sur les communes de Beaumont-du-Gâtinais et de Gironville, en vue de la création d’un parc éolien classé sous la rubrique I.C.P.E. -

Le Malesherbois

ESSONNE Le Malesherbois - RD2152 ChantiersChantiers sursur lesles routesroutesDe Erceville à Autruy-sur Maintenance d'un Boisseaux - RD139 Juine - RD95 radar tronçon Génie civil pour le THD Enfouissement HTA De Outarville à Autruy SemaineSemaine 15,15, 88 auau 1414 avrilavril 20192019 sur-Juine - RD97 N Réfection de la chaussée Charmont-en SEINE-ET-MARNE Beauce - RD22 Marsainvilliers Fonçage pour réseau AEP - RD2152 EURE-ET-LOIR Dépose du platelage De Gaubertin à Outarville - RD134 Auxy - RD787 Enfouissement HTA Animation automobile Outarville - RD97 Guigneville - RD22 De Tournoisis à La Enfouissement HTA Chapelle-Onzerain - RD955 Réfection de la chaussée La Selle-sur-le Terrassement et pose câble Tivernon - RD311 De Crottes-en Bied - RD146 Villamblain - RD936 de restructuration H.T.A. Pithiverais à Bazoches Terrassement et Pose de câble Travaux extension les-Gallerandes - RD97 réseau ENEDIS pose câble de Dépose de poteaux restructuration H.T.A. Artenay - RD5 Déchargement de Neuville-aux-Bois - RD11 matériaux et réalisation Réfection de d'une plate-forme Courtenay - RD34 la chaussée Ladon - RD118 dans le cadre de Création de Fouille sous l'élargissement de l'A10 2 postes HTA De Loury à Neuville accotement Saint-Lyé-la-Forêt - RD106 aux-Bois - RD11 pour réparation Déploiement réseau Orange Diagnostic géotechnique Ladon - RD950 Amilly - RD973 fibre optique - Ouvrage d'art Chanteau - RD97 Réfection de Elagage d'arbres Douchy-Montcorbon - RD34 franchissement A19 Abattage d'arbres la chaussée Intervention sur De Vennecy à dangereux réseau -

Communaute De Communes De La Beauce Loiretaine

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BEAUCE LOIRETAINE Date création 21 décembre 2012 Entrée en vigueur 26 décembre 2012 Dates modifications statutaires Composition : 23 communes membres Populations avec doubles comptes sans doubles comptes ARTENAY 1 862 1 827 BOULAY-LES-BARRES 1 139 1 120 BRICY 552 540 BUCY-LE-ROI 195 191 BUCY-SAINT-LIPHARD 212 205 CERCOTTES 1 249 1 232 CHEVILLY 2 537 2 495 COINCES 569 556 GEMIGNY 227 223 GIDY 1 611 1 585 HUETRE 255 252 CHAPELLE-ONZERAIN 118 115 LION EN BEAUCE 139 135 PATAY 2 130 2 080 ROUVRAY SAINTE CROIX 144 139 RUAN 239 232 SAINT PERAVY LA COLOMBE 698 688 SAINT SIGISMOND 299 295 SOUGY 895 874 TOURNOISIS 379 371 TRINAY 219 214 VILLAMBLAIN 279 275 VILLENEUVE SUR CONIE 214 205 Total : 16 161 15 848 Siège mairie de Gidy Durée illimitée Ressources fiscales FPU (DGFB) Conseil de communauté : Président M. Jean-Michel LOPES, Maire de Gidy 4 Vice Présidents 1er VP : André TERRASSE, Maire de Chevilly 2nd VP : Claude LAFAGE, Adjoint au Maire de Patay 3ème VP : Lucien HERVE, Maire de Coinces 4ème VP : Patrice ARRACHART, Maire de Sougy Mise à jour du 11/02/13 Représentation des communes • Artenay : 4 délégués titulaires, aucun délégué suppléant, • Boulay-les-Barres : 2 délégués titulaires , aucun délégué suppléant, • Bricy : 1 délégué titulaire, 1 délégué suppléant, • Bucy-le-Roi : 1 délégué titulaire, 1 délégué suppléant, • Bucy-Saint-Liphard : 1 délégué titulaire, 1 délégué suppléant, • Cercottes : 3 délégués titulaires, aucun délégué suppléant, • Chevilly : 6 délégués titulaires, aucun suppléant, • Coinces : 1 délégué -

Installation Du Nœud De Raccordement Optique (NRO) De Nibelle Dans Le Cadre De La Phase 2 Du Déploiement De Lysséo

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nibelle, le 10 août 2021 Installation du Nœud de Raccordement Optique (NRO) de Nibelle dans le cadre de la phase 2 du déploiement de Lysséo Ce jour, Frédéric Néraud, Vice-président du Département du Loiret et Olivier Denquin, Directeur Général de Loiret Fibre, ont assisté à l’installation du Nœud de Raccordement Optique (NRO) qui va desservir la commune de Nibelle. Cette opération se déroule dans le cadre de la phase 2 du projet Lysséo, consistant à généraliser la fibre sur l’ensemble du territoire Loirétain. Installation du Nœud de Raccordement Optique (NRO) de la commune de Nibelle Loiret Fibre, filiale de XpFibre (anciennement SFR FTTH), continue de progresser sur le territoire loirétain, permettant ainsi, aujourd’hui, la pose d’un nouveau NRO dans la commune de Nibelle qui permettra de desservir plus de 1 500 logements et locaux professionnels répartis dans les communes de Chambon-la- Forêt, Nancray-sur-Rimarde et Nibelle. Un NRO est un local technique d’environ 15,5 m², pesant plusieurs tonnes et qui est installé, à l’aide d’une grue, sur une dalle de fondation préalablement coulée. Point névralgique du réseau fibre où se concentre l’ensemble des fibres optiques FTTH (« Fiber to the Home » ou Fibre jusqu’à l’abonné) desservant les lignes des abonnés dans un rayon jusqu’à 16 km autour de l’armoire. Cet équipement stratégique dans le déploiement de la fibre optique, permet d’alimenter les armoires de rue réparties en tous points dans une commune pour desservir ensuite les foyers et locaux professionnels. En complément, des sous-répartiteurs optiques, également appelés Points de Mutualisation (PM) ou armoires de rue, seront également installés pour contribuer à ce déploiement sur l’ensemble des communes concernées. -

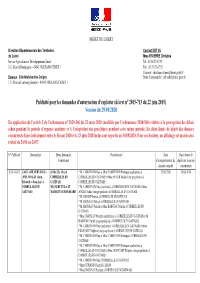

Version Du 29/10/2020

PRÉFET DU LOIRET Direction Départementale des Territoires Contact DDT 45 du Loiret Mme RIVIERRE Christine Service Agriculture et Développement Rural Tél : 02.38.52.47.95 181, Rue de Bourgogne – 45042 ORLEANS CEDEX 1 Fax : 02.38.52.47.51 Courriel : [email protected] Bureaux : Cité Administrative Coligny Boite fonctionnelle : [email protected] 131, Rue du Faubourg Bannier – 45042 ORLEANS CEDEX 1 Publicité pour les demandes d’autorisation d’exploiter (décret n° 2015-713 du 22 juin 2015) Version du 29/10/2020 En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (modifiée par l’ordonnance 2020-560) relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, les dates limite de dépôt des dossiers concurrents fixées initialement entre le 16 mai 2020 et le 23 juin 2020 inclus sont reportés au 30/08/2020. Pour ces dossiers, un affichage est mairie sera réalisé du 24/06 au 24/07. N° Publicité Demandeur Biens demandés Propriétaires Date Date limite de Communes d’enregistrement du dépôt des dossiers dossier complet concurrents 2020-45-073 GAEC « DE VERVILLE » (111ha 35a 10ca) à * M. CARRIGNON Guy et Mme CARRIGNON Monique (usufruitiers) à 22/05/2020 30/08/2020 (MM. VIOLAS Alain, CORBEILLES EN CORBEILLES EN GATINAIS et Mme AUGER Nadine (nue propriétaire) à Edouard et Jean-Luc) à GATINAIS, CORBEILLES EN GATINAIS CORBEILLES EN MIGNERETTE et ST * M. CARRIGNON Guy (usufruitier) à CORBEILLES EN GATINAIS et Mme GATINAIS MAURICE SUR FESSARD AUGER Nadine (nue propriétaire) à CORBEILLES EN GATINAIS * M. -

Procès-Verbal De La Séance Du 6 Août 2018

République Française Département LOIRET Commune de Montliard Procès-verbal de la séance du 6 Août 2018 L' an 2018 et le 6 Août à 19 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s' est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, Mairie sous la présidence de M. BEAUDEAU Didier, Maire. Présents : M. BEAUDEAU Didier, Maire, Mmes : DUFLOS Françoise, GUILLET Martine, MM : FAZILLEAU Philippe, LARGILLIERE Dominique, MENEAU Gilles, PEGUY Thierry, SEVIN Jean-Louis Excusé ayant donné procuration : M. SINIC André à Mme DUFLOS Françoise Absents : MM : BERTRAND Charles, ROUSSEAU Denis Nombre de membres • Afférents au Conseil municipal : 11 • Présents : 8 Date de la convocation : 30/07/2018 Date d'affichage : 30/07/2018 Acte rendu executoire après dépôt en Sous-Préfecture de Pithiviers le : 16/04/2018 Secrétaire de séance : Mme GUILLET Martine Le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du /2019 est approuvé. Objet des délibérations SOMMAIRE - Donation statue de la fontaine Sainte eutrope - Rapport d'activté 2017 du SIIS - Rapport annuel 2017 du SITOMAP - Convention Groupement de commandes " Schéma directeur d'assainissement, schéma d'alimentation en eau potable et étude de transfert des des compétences" - Désignation d'un membre suppléant à la Communauté de Communes Pithiverais Gâtinais - Cession d'actions Ingénov45 par le Département du Loiret - Débat sur le PADD du PLUi - Renouvellement du poste informatique Réf : 06082018_01 - Donation de la statue de la Fontaine St Eutrope Madame DUFLOS Françoise se retire momentanément de la séance, l'affaire à délibérer la concerne. Monsieur le Maire rappelle sa délibération 03052018_02 concernant la Donation de la statue de la Fontaine St Eutrope par Mme DUFLOS Françoise. -

Publicité Pour Les Demandes D'autorisation D'exploiter (Décret N

PRÉFET DU LOIRET Direction Départementale des Territoires Contact DDT 45 du Loiret Mme RIVIERRE Christine Service Agriculture et Développement Rural Tél : 02.38.52.47.95 181, Rue de Bourgogne – 45042 ORLEANS CEDEX 1 Fax : 02.38.52.47.51 Courriel : [email protected] Bureaux : Cité Administrative Coligny Boite fonctionnelle : [email protected] 131, Rue du Faubourg Bannier – 45042 ORLEANS CEDEX 1 Publicité pour les demandes d’autorisation d’exploiter (décret n° 2015-713 du 22 JUIN 2015) N° Publicité Demandeur Biens demandés Propriétaires Date d’enregistrement du Date limite de dépôt de Communes dossier complet demande d’autorisation d’exploiter 2017-45-199 M. DURAND Aurélien à (188,33 ha) à BARVILLE • Indivision GIRARD : Mme RIGAULT Mireille à 22/09/2017 22/12/2017 BATILLY EN GATINAIS EN GATINAIS, BATILLY PANNES, M. GIRARD Claude à LUTHENAY- EN GATINAIS, BEAUNE UXELOUP 58240 et M. GIRARD Gilbert à LA ROLANDE, VILLEMOUTIERS, BOISCOMMUN, • M. BERGER Marc à SAINT GEORGES SUR MOULON BOYNES, 18110 MONTBARROIS, • Mme ROCHER Josiane à DEUIL LA BARRE 95170 NANCRAY SUR • M. DURAND Jérémy à SAINT MARTIN D’ABBAT RIMARDE et SAINT • M. BERTHION Jean-Marie à COULAINES 72190 MICHEL • M. ROUSSEAU Pierre à BOISCOMMUN • M. et Mme BERARD Jean-Claude à BATILLY EN GATINAIS • M. DURAND Didier à BATILLY EN GATINAIS • Mme VALLEE Mauricette à BELLEGARDE • Mme GOURDON Madeleine, tutrice Mme BEAUDOIN Anne-Marie (MJPM) à ORLEANS • Mme DURAND Ginette à BEAUNE LA ROLANDE • M. AGULHON Marc à SAINT JEAN DE BRAYE • M. BEAUDICHON Claude à MONTBARROIS • Mme GUINET-FAUVIN Monique à BEAUNE LA ROLANDE • M.