Recherche Postdoctorale Présentée Par

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

L'unfp Au Cœur De La Crise

eptembre 2020 eptembre S N°22/ Michel Hidalgo SA VIE EST UN ROMAN Le magazine de l’Union nationale des footballeurs professionnels - professionnels footballeurs magazine de l’Union nationale des Le Jonas Bär-Hoffmann « Le football joue actuellement avec la santé des joueurs ! » L’UNFP au cœur de la crise Sommaire Profession Footballeur Numéro 22 – Septembre 2020 ÉDITO p.4 ENTRE NOUS Crise sanitaire p.6 06 L’UNFP au cœur de la crise 16 Hommage p.16 Michel Hidalgo Sa vie est un roman In memoriam p.20 De grands serviteurs du football On en parle p.22 Féminines p.23 Élise Bonet 20 AUTOUR DE NOUS 23 Positive Football p.24 S’engager pour la société encore et toujours Interview p.28 Jonas Bär-Hoffmann « Le football joue actuellement avec la santé des joueurs ! » 24 28 Édito TEXTE Philippe Piat En France, comme ailleurs. Mais si beaucoup chez nous ont repris à leur compte l’impérieuse nécessité d’un changement Coprésident de l’UNFP – Président de la FIFPRO radical, combien sont allés pour le moment au-delà des belles intentions de principe, combien ont, comme l’UNFP, prôné l’union, appelé à un dialogue constructif, posé sur Haut les filles, la table des propositions réalistes pour un football plus juste, plus solidaire, aussi ? Très actif tout au long de ce drôle de printemps, plus que haut les filles… jamais à l’écoute des footballeurs.euses qu’il représente, notre syndicat s’est d’abord attaché à protéger, coûte que coûte, la santé des acteurs. Grâce à l’Olympique de Marseille, vainqueur en 1993, la France compte Non seulement parce qu’ils nous le demandaient, décidés aujourd’hui huit Ligues des champions ! à se protéger pour mieux préserver leur famille, mais aussi Qu’on ne s’y trompe pas ! Cette introduction n’a pas d’autre raison d’être parce que rien ne saurait justifier à nos yeux que l’on puisse que de glorifier le parcours coruscant des footballeuses de l’Olympique mettre en danger la vie d’une footballeuse ou d’un footballeur. -

BIO N° 36 Paraît Chaque Semaine

BIO N° 36 Paraît chaque semaine Mercredi, le 11 septembre 2019 Tirages du 09/09/2019 COUPE DE LUXEMBOURG Coupe de Luxembourg, 1/32 de Finale – 22/09/2019 1. FC Pratzerthal-Redange – Jeunesse Junglinster 2. Green-Boys 77‘ Harlange-Tarchamps – US Esch-Alzette 3. Union Remich/Bous – Progres Niederkorn 4. Berdenia Berbourg – FC Wiltz 71 5. FF Norden 02 Weiswampach-Hupperdange – Alisontia Steinsel 6. Daring Echternach – F91 Dudelange 7. Minerva Lintgen – Jeunesse Canach 8. Avenir Beggen – Etzella Ettelbruck 9. FC Schifflange 95 – FC Differdange 03 10. FC The Belval Belvaux – Swift Hesperange 11. FC Koeppchen Wormeldange – UN Käerjeng 97 12. Vinesca Ehnen – Union Titus Petange 13. CS Grevenmacher – CS Fola Esch-Alzette 14. Gagnant du match (FC Noertzange H.F. - US Boevange-Attert) – AS La Jeunesse d’Esch/Alzette 15. FC Munsbach – FC Blue Boys Muhlenbach 16. FC Stengefort – Yellow Boys Weiler-la-Tour 17. SC Ell – FC Mondercange 18. Tricolore Gasperich – FC Rodange 91 19. FC Bastendorf 47 – US Rumelange 20. AS Luxembourg Porto – Racing FC Union Luxembourg 21. Residence Walferdange – RM Hamm Benfica 22. Jeunesse Schieren – Union Mertert-Wasserbillig 23. Miniere Lasauvage – Victoria Rosport 24. Red Boys Aspelt – Una Strassen 25. FC Red Black Egalite Pfaffenthal-Weimerskirch – US Hostert 26. Red Star Merl-Belair – US Mondorf-les-Bains 27. US Sandweiler – FC Mamer 32 28. FC Schengen – Blo-Wäiss Medernach 29. FC Kehlen – CS Sanem 30. AS Rupensia Lusitanos Larochette - Blo-Wäiss Izeg 31. SC Bettembourg – Union 05 Kayl-Tetange 32. US Berdorf-Consdorf 01 – FC Lorentzweiler *Application de l’ART. 12 du REGLEMENT SUR L’ORGANISATION DU CHAMPIONNAT ET DE LA COUPE : ( … Pour tous les tours (sauf pour la finale) : chaque fois qu’un match oppose un Club d’une division supérieure à un Club d’une division inférieure, le match se déroule sur le terrain du Club de la division inférieure.) COUPE FLF Coupe FLF, 1/32 de Finale – 10/11/2019 1. -

The-KA-Club-Rating-2Q-2021 / June 30, 2021 the KA the Kick Algorithms ™

the-KA-Club-Rating-2Q-2021 / June 30, 2021 www.kickalgor.com the KA the Kick Algorithms ™ Club Country Country League Conf/Fed Class Coef +/- Place up/down Class Zone/Region Country Cluster Continent ⦿ 1 Manchester City FC ENG ENG � ENG UEFA 1 High Supreme ★★★★★★ 1,928 +1 UEFA British Isles UK / overseas territories ⦿ 2 FC Bayern München GER GER � GER UEFA 1 High Supreme ★★★★★★ 1,907 -1 UEFA Central DACH Countries Western Europe ≡ ⦿ 3 FC Barcelona ESP ESP � ESP UEFA 1 High Supreme ★★★★★★ 1,854 UEFA Iberian Zone Romance Languages Europe (excl. FRA) ⦿ 4 Liverpool FC ENG ENG � ENG UEFA 1 High Supreme ★★★★★★ 1,845 +1 UEFA British Isles UK / overseas territories ⦿ 5 Real Madrid CF ESP ESP � ESP UEFA 1 High Supreme ★★★★★★ 1,786 -1 UEFA Iberian Zone Romance Languages Europe (excl. FRA) ⦿ 6 Chelsea FC ENG ENG � ENG UEFA 1 High Supreme ★★★★★★ 1,752 +4 UEFA British Isles UK / overseas territories ≡ ⦿ 7 Paris Saint-Germain FRA FRA � FRA UEFA 1 High Supreme ★★★★★★ 1,750 UEFA Western France / overseas territories Continental Europe ⦿ 8 Juventus ITA ITA � ITA UEFA 1 High Supreme ★★★★★★ 1,749 -2 UEFA Central / East Romance Languages Europe (excl. FRA) Mediterranean Zone ⦿ 9 Club Atlético de Madrid ESP ESP � ESP UEFA 1 High Supreme ★★★★★★ 1,676 -1 UEFA Iberian Zone Romance Languages Europe (excl. FRA) ⦿ 10 Manchester United FC ENG ENG � ENG UEFA 1 High Supreme ★★★★★★ 1,643 +1 UEFA British Isles UK / overseas territories ⦿ 11 Tottenham Hotspur FC ENG ENG � ENG UEFA 1 High Supreme ★★★★★★ 1,628 -2 UEFA British Isles UK / overseas territories ≡ ⬇ 12 Borussia Dortmund GER GER � GER UEFA 2 Primary High ★★★★★ 1,541 UEFA Central DACH Countries Western Europe ≡ ⦿ 13 Sevilla FC ESP ESP � ESP UEFA 2 Primary High ★★★★★ 1,531 UEFA Iberian Zone Romance Languages Europe (excl. -

N°599 AVRIL RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE 2013 Culture Démocratique Et Sens Du Compromis Sont Les Deux Piliers De La Démocratie Fauriste

Par Koffi Editorial SOUZA du 30 FAURE GNASSINGBÉ : UN APPEL AU N°599 AVRIL RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE 2013 Culture démocratique et sens du compromis sont les deux piliers de la démocratie fauriste. Dans l’importante adresse au peuple togolais prononcée à l’occasion du 53eme anniversaire de l’indépendance, le président togolais a mis en exergue les valeurs démocratiques. Au moment où des partisans dévoyés incendient les marchés, lancent des gamins dans les rues pour étayer leurs revendications salariales, insultent le Togo par la plume et sur les ondes, le chef de l’état s’est bien gardé de tomber dans le piège de la provocation. Il a tenu un discours rassembleur tolérant et apaisé. C’est par les prochaines élections que le peuple togolais exprimera ses choix et non par la violence. Ces élections sont l’occasion de confirmer la maturité politique du peuple togolais. Les innovations et les divers réaménagements apportés au cadre électoral, sont de nature à garantir une compétition sereine, ouverte et transparente pour peu que chacun y mette un peu de bonne volonté. Mon vœu le plus cher, a ajouté le Président, est que "tous les courants politiques puissent s’exprimer à l’occasion de ce scrutin. La démocratie et l’Etat de droit nous imposent une conduite exemplaire du processus électoral". Comme en écho, Gilchrist Olympio, le leader de l’opposition démocratique rappelait les valeurs fondamentales de la République, «Il n’y a pas d’autre moyen de conquérir le pouvoir d’Etat en dehors des élections qui demeurent le fondement même de la démocratie». -

Sports in French Culture

Sporting Frenchness: Nationality, Race, and Gender at Play by Rebecca W. Wines A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Romance Languages and Literatures: French) in the University of Michigan 2010 Doctoral Committee: Associate Professor Jarrod L. Hayes, Chair Professor Frieda Ekotto Professor Andrei S. Markovits Professor Peggy McCracken © Rebecca W. Wines 2010 Acknowledgements I would like to thank Jarrod Hayes, the chair of my committee, for his enthusiasm about my project, his suggestions for writing, and his careful editing; Peggy McCracken, for her ideas and attentive readings; the rest of my committee for their input; and the family, friends, and professors who have cheered me on both to and in this endeavor. Many, many thanks to my father, William A. Wines, for his unfailing belief in me, his support, and his exhortations to write. Yes, Dad, I ran for the roses! Thanks are also due to the Team Completion writing group—Christina Chang, Andrea Dewees, Sebastian Ferarri, and Vera Flaig—without whose assistance and constancy I could not have churned out these pages nor considerably revised them. Go Team! Finally, a thank you to all the coaches and teammates who stuck with me, pushed me physically and mentally, and befriended me over the years, both in soccer and in rugby. Thanks also to my fellow fans; and to the friends who I dragged to watch matches, thanks for your patience and smiles. ii Table of Contents Acknowledgements ii Abstract iv Introduction: Un coup de -

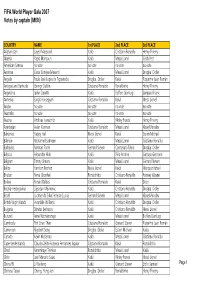

Final MEN by Coach and Captain

FIFA World Player Gala 2007 Votes by captain (MEN) COUNTRY NAME 1st PLACE 2nd PLACE 3rd PLACE Afghanistan Sayed Maqsood Kaká Cristiano Ronaldo Henry Thierry Algeria Yazid Mansouri Kaká Messi Lionel Cech Petr American Samoa no vote no vote no vote no vote Andorra Óscar Sonejee Masand Kaká Messi Lionel Drogba Didier Angola Paulo José Lopes de Figueiredo Drogba Didier Kaká Riquelme Juan Román Antigua and Barbuda George Dublin Cristiano Ronaldo Ronaldinho Henry Thierry Argentina Javier Zanetti Kaká Buffon Gianluigi Lampard Frank Armenia Sargis Hovsepyan Cristiano Ronaldo Kaká Messi Lionel Aruba no vote no vote no vote no vote Australia no vote no vote no vote no vote Austria Andreas Ivanschitz Kaká Ribéry Franck Henry Thierry Azerbaijan Aslan Karimov Cristiano Ronaldo Messi Lionel Klose Miroslav Bahamas Happy Hall Messi Lionel Kaká Essien Michael Bahrain Mohamed Salmeen Kaká Messi Lionel Cristiano Ronaldo Barbados Norman Forde Gerrard Steven Cannavaro Fabio Drogba Didier Belarus Alexander Hleb Kaká Pirlo Andrea Gattuso Gennaro Belgium Timmy Simons Kaká Messi Lionel Gerrard Steven Belize Harrison Rochez Messi Lionel Kaká Márquez Rafael Bhutan Pema Chophel Ronaldinho Cristiano Ronaldo Rooney Wayne Bolivia Ronald Baldes Cristiano Ronaldo Kaká Deco Bosnia-Herzegovina Zvjezdan Misimovic Kaká Cristiano Ronaldo Drogba Didier Brazil Lucimar da Silva Ferreira (Lucio) Gerrard Steven Messi Lionel Klose Miroslav British Virgin Islands Avondale Williams Kaká Cristiano Ronaldo Drogba Didier Bulgaria Dimitar Berbatov Kaká Cristiano Ronaldo Messi Lionel Burundi -

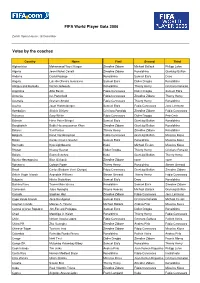

Votes by the Coaches FIFA World Player Gala 2006

FIFA World Player Gala 2006 Zurich Opera House, 18 December Votes by the coaches Country Name First Second Third Afghanistan Mohammad Yousf Kargar Zinedine Zidane Michael Ballack Philipp Lahm Algeria Jean-Michel Cavalli Zinedine Zidane Ronaldinho Gianluigi Buffon Andorra David Rodrigo Ronaldinho Samuel Eto'o Deco Angola Luis de Oliveira Gonçalves Samuel Eto'o Didier Drogba Ronaldinho Antigua and Barbuda Derrick Edwards Ronaldinho Thierry Henry Cristiano Ronaldo Argentina Alfio Basile Fabio Cannavaro Didier Drogba Samuel Eto'o Armenia Ian Porterfield Fabio Cannavaro Zinedine Zidane Thierry Henry Australia Graham Arnold Fabio Cannavaro Thierry Henry Ronaldinho Austria Josef Hickersberger Samuel Eto'o Fabio Cannavaro Jens Lehmann Azerbaijan Shahin Diniyev Cristiano Ronaldo Zinedine Zidane Fabio Cannavaro Bahamas Gary White Fabio Cannavaro Didier Drogba Petr Cech Bahrain Hans-Peter Briegel Samuel Eto'o Gianluigi Buffon Ronaldinho Bangladesh Bablu Hasanuzzaman Khan Zinedine Zidane Gianluigi Buffon Ronaldinho Belarus Yuri Puntus Thierry Henry Zinedine Zidane Ronaldinho Belgium René Vandereycken Fabio Cannavaro Gianluigi Buffon Miroslav Klose Belize Carlos Charlie Slusher Samuel Eto'o Ronaldinho Miroslav Klose Bermuda Kyle Lightbourne Kaká Michael Essien Miroslav Klose Bhutan Kharey Basnet Didier Drogba Thierry Henry Cristiano Ronaldo Bolivia Erwin Sanchez Kaká Gianluigi Buffon Thierry Henry Bosnia-Herzegovina Blaz Sliskovic Zinedine Zidane none none Botswana Colwyn Rowe Thierry Henry Ronaldinho Steven Gerrard Brazil Carlos Bledorin Verri (Dunga) Fabio Cannavaro Gianluigi Buffon Zinedine Zidane British Virgin Islands Avondale Williams Steven Gerrard Thierry Henry Fabio Cannavaro Bulgaria Hristo Stoitchkov Samuel Eto'o Deco Ronaldinho Burkina Faso Traore Malo Idrissa Ronaldinho Samuel Eto'o Zinedine Zidane Cameroon Jules Nyongha Wayne Rooney Michael Ballack Gianluigi Buffon Canada Stephen Hart Zinedine Zidane Fabio Cannavaro Jens Lehmann Cape Verde Islands José Rui Aguiaz Samuel Eto'o Cristiano Ronaldo Michael Essien Cayman Islands Marcos A. -

Das Grosse Vereinslexikon Des Weltfussballs

1 RENÉ KÖBER DAS GROSSE VEREINSLEXIKON DES WELTFUSSBALLS ALLE ERSTLIGISTEN WELTWEIT VON 1885 BIS HEUTE AFRIKA & ASIEN BAND 1 DAS GROSSE VEREINSLEXIKON DES WELTFUSSBALLS DES VEREINSLEXIKON GROSSE DAS BAND 1 AFRIKA & ASIEN RENÉ KÖBER DAS GROSSE VEREINSLEXIKON DES WELTFUSSBALLS BAND 1 AFRIKA UND ASIEN Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National- bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Copyright © 2019 Verlag Die Werkstatt GmbH Lotzestraße 22a, D-37083 Göttingen, www.werkstatt-verlag.de Alle Rechte vorbehalten Gestaltung: René Köber Satz: Die Werkstatt Medien-Produktion GmbH, Göttingen ISBN 978-3-7307-0459-2 René Köber RENÉRené KÖBERKöber Das große Vereins- DasDAS große GROSSE Vereins- LEXIKON VEREINSLEXIKONdesL WEeXlt-IFKuOßbNal lS des Welt-F ußballS DES WELTFUSSBALLSBAND 1 BAND 1 BAND 1 AFRIKAAFRIKA UND und ASIEN ASIEN AFRIKA und ASIEN Alle Erstligisten der ganzen Welt von 1885 bis heute Alle Erstligisten der ganzen Welt von 1885 bis heute Alle Erstligisten der ganzen Welt von 1885 bis heute 15 00015 000 Vereine Vereine aus aus 6 6 000 000 Städten/Ortschaften und und 228 228 Ländern Ländern 15 000 Vereine aus 6 000 Städten/Ortschaften und 228 Ländern 1919 000 000 farbige Vereinslogos Vereinslogos 19 000 farbige Vereinslogos Gründungsdaten, Umbenennungen, Adressen, Stadien, Erfolge, Gründungsdaten, Umbenennungen, Adressen, Spielerauswahl Gründungsdaten, Umbenennungen, Adressen, -

1677 Alexis Enam V

Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport Arbitration CAS 2008/A/1677 Alexis Enam v. Club Al Ittihad Tripoli, award of 20 May 2009 Panel: Mr Jean-Paul Burnier (France), President; Mr Rafik Dey Daly (Tunisia); Mr Guido Valori (Italy) Football Breach of the employment contract without just cause within the Protected Period Res judicata Nature of the damage suffered by the club Joint and several liability of the new club Standing to be sued of the club with respect to the sporting sanctions 1. The principle of res judicata ensures that whenever a dispute has been defined and decided upon, it becomes irrevocable, confirmed and deemed to be just (res judicata pro veritate habetur). The three elements of a res judicata are the same persons, the same object and the same cause. The exceptio res judicata is only admissible if all three elements are concurrently present. 2. The damage that a club may suffer when the player breaches his contract is of a triple nature. The “material damage” (damnum emergens) represents the actual reduction in the economic situation of the party who has suffered the damage. The “loss of profits” (lucrum cessans) represents the profit which could reasonably have been expected but that was not earned because of the breach. Finally, “non-pecuniary loss” refers to those losses which cannot immediately be calculated, as they do not amount to a tangible or material economic loss. 3. According to article 17 para. 2 of the FIFA Regulations, the player’s new club is jointly and severally liable with the player for the payment of the applicable compensation. -

Economic, Social and Cultural Challenges

Transition1.Qrk 28/2/05 3:51 pm Page 1 Majumdar &Saad This book deals with Margaret A. Majumdar MARGARET A. MAJUMDAR & MOHAMMED SAAD the economic and is Professor of Francophone developmental challenges Studies at the University of facing contemporary Portsmouth. Algerian society. The social structures, the Mohammed Saad is Reader political institutions, the in Innovation and Operations movements and Management and Head of ideologies, as well as the School of Operations and Transition & cultural dilemmas, are Information Management at considered in depth to the University of the West of give the fullest picture of England, Bristol. the twenty-first century development. &DevelopmentinAlgeria Transition Development The contributors represent a range of expertise in economics, business management, sociology, linguistics, in Algeria political science and cultural studies. Their diverse backgrounds and Economic, Social and Cultural Challenges perspectives permit this publication to explore new avenues of debate, which represent a significant contribution to the understanding of the present problems and potential solutions. intellect ISBN 1-84150-074-7 intellect PO Box 862 Bristol BS99 1DE United Kingdom www.intellectbooks.com 9 781841 500744 TransitionLayout 28/2/05 3:34 pm Page i TRANSITION AND DEVELOPMENT IN ALGERIA: ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL CHALLENGES Edited by Margaret A. Majumdar and Mohammed Saad TransitionLayout 28/2/05 3:34 pm Page ii First Published in the UK in 2005 by Intellect Books, PO Box 862, Bristol BS99 1DE, UK. First Published in the USA in 2005 by Intellect Books, ISBS, 920 NE 58th Ave. Suite 300, Portland, Oregon 97213-3786, USA. Copyright ©2005 Intellect Ltd. All rights reserved. -

Universal Registration Document 2018/19 Olympique Lyonnais 2018/19

UNIVERSAL REGISTRATION DOCUMENT 2018/19 OLYMPIQUE LYONNAIS 2018/19. DESIGN: Actus Zebrand PHOTO CREDITS: S. Guiochon – Le Progrès / G. Bailly / L. Dakhly / Damien LG / Paul Thouvenin / Chuck Burton - AP - SIPA © Populous - Intens Cité Groupe AIA / Buffi. ENGLISH TEXT: Trafine SARL II UNIVERSAL REGISTRATION DOCUMENT - OL GROUPE 2018/19 CONTENTS IV XX INTERVIEW WITH THE CHAIRMAN INTERNATIONAL VI XXII OL GROUPE AT A GLANCE EVENTS VIII FIVE-YEAR STRATEGIC PLAN X FULL ENTERTAINMENT XXIV OL CITY XII GROUPAMA STADIUM XXVI CSR XXVIII REVIEW OF 2018/19 BUSINESS ACTIVITIES XIV MEN’S TEAM XXX FINANCIAL RESULTS XVI XXXII WOMEN’S TEAM SHAREHOLDER INFORMATION XVIII XXXIII PLAYER TRAINING BREAKDOWN OF SHARE CAPITAL AND DEVELOPMENT UNIVERSAL REGISTRATION DOCUMENT - OL GROUPE 2018/19 III INTERVIEW WITH THE CHAIRMAN IT’S BEEN ONE RECORD YEAR AFTER ANOTHER FOR OL GROUPE! That’s right. Growth in ticketing and media rights plus our participation in this season’s Champions League pushed our revenue up to a record high. Our player trading performance also held up at a high level of €88.2 million. That demonstrates the effectiveness of our strategy, which is to run an elite academy and recruit promising young players, and then develop them HOW WOULD YOU SUM UP OL GROUPE’S to unlock their full on-pitch and financial ON-PITCH AND potential. We are able to accelerate the development of some amazing talents. FINANCIAL PERFORMANCE IN 2018/19? The seminar activity continued to deliver robust growth. Groupama Stadium has been We maintained the level of our results on making a real name for itself in hosting large the pitch and remain on track to meet our seminars and conventions. -

Predictions&Golindex Predictions % Gol Co Real Ods (Betfair Util)

Predictions&Golindex Predictions % Gol Co Real Ods (Betfair util) Golindex Time Home/Away 1 X 2 O U index 1 X 2 O U Results Profit Ech 05:00:00 Round I. 05:00:00 PM 05:00:00PM Kaposvari Rakoczi FC - Budapest Honved FC 36 30 33 57 43 83.98 0.91 2.75 3.3 3 1.75 2.33 1*0 2.5 06:00:00PM Atlético Clube do Portugal - Sporting Braga B 48 25 28 45 55 66.31 2.62 2.1 4.07 3.6 2.2 1.83 06:00:00PM Ingolstadt 04 - Hertha Berlin 22 25 53 43 57 61.89 2.48 4.6 4 1.88 2.3 1.77 06:00:00PM Sandhausen - Braunschweig 20 25 54 47 53 68.21 2.43 4.9 4 1.84 2.14 1.88 06:00:00PM Union Berlin - Dynamo Dresden 50 25 25 50 50 74.75 2.43 2 4 4 2 2 06:00:00PM RNK Split - HNK Rijeka 40 22 38 48 52 72.97 3.32 2.5 4.49 2.65 2.1 1.91 06:00:00PM MKS Pogon Szczecin - Widzew Lodz 41 30 30 39 61 48.02 1.15 2.46 3.39 3.35 2.58 1.63 06:00:00PM Gaz Metan Medias - Astra Ploiesti 35 27 38 39 61 50.26 1.82 2.88 3.67 2.63 2.58 1.63 06:00:00PM FK Dinamo Moscow - CSKA Moscow 25 26 49 44 56 62.75 2.16 3.95 3.83 2.06 2.25 1.8 06:15:00PM FC Zlin - SK Slovan Varnsdorf 53 20 27 54 46 88.25 4 1.87 5 3.75 1.85 2.18 1*0 2.5 06:30:00PM FC Chornomorets Odessa - FC Dnipro Dnipropetrovsk29 23 48 50 50 76.88 3.07 3.5 4.33 2.07 2 2 06:30:00PM SC Rheindorf Altach - SV Horn 57 23 20 55 45 87.64 3.14 1.75 4.37 5 1.81 2.23 1*0 2.5 06:30:00PM FC Lustenau 07 - SV Grodig 28 25 48 55 45 85.89 2.62 3.6 4.07 2.1 1.81 2.23 0*2 2.5 06:30:00PM TSV Hartberg - FC Blau-Weiss Linz 41 27 31 56 44 83.85 1.82 2.41 3.67 3.2 1.8 2.25 PP 0 06:30:00PM SV Kapfenberg - SC Austria Lustenau 39 26 35 54 46 82.79 2.23 2.54 3.86