Caltanissetta Caltanissetta

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Flussi Visitatori 2009 Completodef

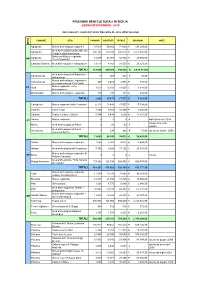

FRUIZIONE BENI CULTURALI IN SICILIA GENNAIO/DICEMBRE 2009 dati elaborati e curati dell' Unita' Operativa III - Area Affari Generali COMUNE SITO PAGANTI GRATUITI TOTALE INCASSO NOTE PROV. Agrigento Museo archeologico regionale 15.838 55.800 71.638 € 138.293,00 Area Archeologica della Valle dei Agrigento 308.745 233.930 542.675 € 2.477.647,00 Templi e della Kolimbetra. Biblioteca Museo regionale Agrigento 15.675 43.087 58.762 € 29.506,00 AG "Luigi Pirandello" Cattolica Eraclea Area archeologica e Antiquarium 13.410 8.163 21.573 € 25.127,00 TOTALI 353.668 340.980 694.648 € 2.670.573,00 Area archeologica di Sabucina e Caltanissetta 13 608 621 € 25,00 Antiquarium Museo archeologico regionale e Caltanissetta 427 2.474 2.901 € 784,00 area archeologica Gibil Gabib Museo regionale e aree CL Gela 1.513 12.154 13.667 € 4.141,50 archeologiche Marianopoli Museo archeologico regionale 140 243 383 € 232,00 TOTALI 2.093 15.479 17.572 € 5.182,50 Caltagirone Museo regionale della Ceramica 6.111 11.446 17.557 € 17.794,00 Catania Casa Verga 1.266 9.203 10.469 € 3.494,00 Catania Teatro romano e Odeon 4.244 3.414 7.658 € 11.522,00 CT Adrano Museo regionale 0 0 0 € - biglietteria non attiva chiuso solo visite Mineo Area archeologica di Palikè 0 93 93 € - guidate Area archeologica di Santa Acicastena 8 234 242 € 15,00 aperto da ottobre 2009 Venera al Pozzo TOTALI 11.629 24.390 36.019 € 32.825,00 Aidone Museo archeologico regionale 1.265 3.562 4.827 € 3.649,00 Aidone Area archeologica di Morgantina 7.300 9.826 17.126 € 21.241,00 Museo archeologico regionale di -

Carla Guzzone Soprintendenza Per I Beni Culturali Ed Ambientali Di Caltanissetta

Carla Guzzone Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta Siti archeologici del territorio nisseno in rapporto alle testimonianze diodoree. L’importanza crescente che l’opera di Diodoro riveste negli studi di storia antica, non solo stret- tamente siciliana, è ormai riconosciuta ben al di là dell’ambito rigorosamente specialistico. Questa consapevolezza, già certamente presente agli organizzatori del convegno tenutosi tra Catania ed Agira nel dicembre 1984, con il coordinamento scientifico dell’Università degli Studi di Catania, risultò enormemente accresciuta dai contributi offerti, proprio in quella circostanza, alla definizione della prospettiva storica complessiva di Diodoro ed alla conoscenza del suo metodo storiografico. 1 Nell’am bito degli studi sul mondo antico, uno fra i campi di ricerca che hanno obbiettivamen- te tratto maggiori vantaggi dalla consultazione del testo diodoreo è certo quello archeologico, in relazione al quale Diodoro ha spesso fornito al dato materiale conferme e sostanza storica (antici- pandolo – talvolta - sorprendentemente), fornendo nuovi spunti alla ricerca e contribuendo ad orientare una stimolante impostazione di nuove problematiche archeologiche. Una rilettura, per ovvie ragioni selettiva, della Biblioteca, applicata all’archeologia del territo- rio provinciale di Caltanissetta, non può non ricondurci in primo luogo alla Sikanìa, e a quella media valle del Platani, in cui le fonti esplicitamente ambientano ( Hdt. VII, 170-171) la leggenda di Dedalo, Minosse e Kokalos e la saga dei cretesi in Sicilia, dettagliatamente narrata da Diodoro nel suo IV libro. La vicenda è nota. Il cretese Minosse, signore dei mari, giunge a Camico, reggia del sicano Kokalos, per vendicarsi dell’artefice Dedalo lì rifugiatosi, ma vi perisce nel bagno caldo apprestato con ingannevole ospitalità dalle figlie del re. -

The Coinage of Akragas C

ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS Studia Numismatica Upsaliensia 6:1 STUDIA NUMISMATICA UPSALIENSIA 6:1 The Coinage of Akragas c. 510–406 BC Text and Plates ULLA WESTERMARK I STUDIA NUMISMATICA UPSALIENSIA Editors: Harald Nilsson, Hendrik Mäkeler and Ragnar Hedlund 1. Uppsala University Coin Cabinet. Anglo-Saxon and later British Coins. By Elsa Lindberger. 2006. 2. Münzkabinett der Universität Uppsala. Deutsche Münzen der Wikingerzeit sowie des hohen und späten Mittelalters. By Peter Berghaus and Hendrik Mäkeler. 2006. 3. Uppsala universitets myntkabinett. Svenska vikingatida och medeltida mynt präglade på fastlandet. By Jonas Rundberg and Kjell Holmberg. 2008. 4. Opus mixtum. Uppsatser kring Uppsala universitets myntkabinett. 2009. 5. ”…achieved nothing worthy of memory”. Coinage and authority in the Roman empire c. AD 260–295. By Ragnar Hedlund. 2008. 6:1–2. The Coinage of Akragas c. 510–406 BC. By Ulla Westermark. 2018 7. Musik på medaljer, mynt och jetonger i Nils Uno Fornanders samling. By Eva Wiséhn. 2015. 8. Erik Wallers samling av medicinhistoriska medaljer. By Harald Nilsson. 2013. © Ulla Westermark, 2018 Database right Uppsala University ISSN 1652-7232 ISBN 978-91-513-0269-0 urn:nbn:se:uu:diva-345876 (http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-345876) Typeset in Times New Roman by Elin Klingstedt and Magnus Wijk, Uppsala Printed in Sweden on acid-free paper by DanagårdLiTHO AB, Ödeshög 2018 Distributor: Uppsala University Library, Box 510, SE-751 20 Uppsala www.uu.se, [email protected] The publication of this volume has been assisted by generous grants from Uppsala University, Uppsala Sven Svenssons stiftelse för numismatik, Stockholm Gunnar Ekströms stiftelse för numismatisk forskning, Stockholm Faith and Fred Sandstrom, Haverford, PA, USA CONTENTS FOREWORDS ......................................................................................... -

A Dynamic Analysis of Tourism Determinants in Sicily

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by NORA - Norwegian Open Research Archives A Dynamic Analysis of Tourism Determinants in Sicily Davide Provenzano Master Programme in System Dynamics Department of Geography University of Bergen Spring 2009 Acknowledgments I am grateful to the Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT); the Italian National Institute of Statistics (ISTAT), the International Civil Aviation Organization (ICAO); the European Climate Assessment & Dataset (ECA&D 2009), the Statistical Office of the Chamber of Commerce, Industry, Craft Trade and Agriculture (CCIAA) of Palermo; the Italian Automobile Club (A.C.I), the Italian Ministry of the Environment, Territory and Sea (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), the Institute for the Environmental Research and Conservation (ISPRA), the Regional Agency for the Environment Conservation (ARPA), the Region of Sicily and in particular to the Department of the Environment and Territory (Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Territorio ed Ambiente - servizio 6), the Department of Arts and Education (Assessorato Beni Culturali, Ambientali e P.I. – Dipartimento Beni Culturali, Ambientali ed E.P.), the Department of Communication and Transportation (Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti e delle Comunicazioni), the Department of Tourism, Sport and Culture (Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti – Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo), for the high-quality statistical information service they provide through their web pages or upon request. I would like to thank my friends, Antonella (Nelly) Puglia in EUROSTAT and Antonino Genovesi in Assessorato Turismo ed Ambiente – Dipartimento Territorio ed Ambiente – servizio 6, for their direct contribution in my activity of data collecting. -

Scheda Progetto Beni Culturali

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO ECONOMICO L’intervento si snoda pressoché in tutta la Regione Sicilia interessando Novantacinque siti territorialmente riconducibili a due macro ambiti territoriali: urbano ed extraurbano. Tra i siti collocati in ambito extraurbano ritroviamo essenzialmente gli «antiquaria», connessi alle aree archeologiche, che, in alcuni casi, sono a loro volta costituiti da insiemi di edifici dalle caratteristiche architettoniche e morfologiche eterogenee. Per non appesantire l’esposizione degli interventi tali fattispecie sono state trattate nell’ambito del macro sito archeologico. Esemplificativo il caso del Parco archeologico di Selinunte, al numero trenta della proposta, che annovera oltre venti piccoli edifici dislocati «a random» nel territorio del Parco, trattati in maniera aggregata nel Progetto di FTE specifico del già citato sito 30 Parco archeologico di Selinunte. Individuazione dei siti oggetto di intervento indicati per provincia di appartenenza. Provincia di Palermo 26 siti Codice numerico proposta Denominazione sito 1 Albergo delle Povere 2 Biblioteca Centrale Palermo 3 Castello Zisa 4 Dipartimento BBCC Palermo 5 Palazzo Abatellis 6 Palazzo Riso 8 Castello Maredolce / Palazzo della Favara 14 Castello a mare 63 Chiostro di San Giovanni degli Eremiti 64 Convento della Magione 65 Palazzo Ajutamicristo 67 Palazzo Mirto 68 Soprintendenza Mare 81 Casina Cinese 82 Castello della Cuba 83 Museo Regionale Antonino Salinas 84 Necropoli Punica 85 Oratorio dei Bianchi 86 Palazzo Montalbo 87 Villino Florio 7 Chiostro -

DIMAURO ETTORE Luogo Di Nascita

CURRICULUM VITAE DATI ANAGRAFICI Cognome e nome: DIMAURO ETTORE Luogo di nascita: Data di nascita: Qualifica: DIRIGENTE DI TERZA FASCIA – ARCHITETTO Incarico attuale: DIRIGENTE RESPONSABILE UNITA’ OPERATIVA V – Tutela e Valorizzazione Beni Archeologici - (Incarico dal 20/09/2004 al 2010) Sede di lavoro: SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. DI CALTANISSETTA dal 01 MARZO 1991 Casella di posta: Residenza: Telefono ufficio: Fax ufficio: Cod. Fiscale: Titolo di studio: Laurea in Architettura conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo nel 1984 Sintesi esperienze professionali: 1984 - Si laurea presso la Facoltà di Architettura di Palermo. Nello stesso anno apre uno studio di progettazione architettonica a Caltanissetta e forma il gruppo “Itaca Architetti Associati”. 1986 - Partecipa al "Concorso di idee per la progettazione del Santuario della Madonna della Cava a Marsala" ottenendo una segnalazione. 1991– Assume il ruolo di Dirigente presso la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta, dove svolge ininterrottamente il proprio ruolo nell’ambito del Servizio per i Beni Architettonici Paesistici, Naturali, Naturalistici ed Urbanistici fino al 2004. Dal 2004 è nominato Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa V – “Tutela e valorizzazione dei Beni Archeologici”, coordinando altresì il personale di custodia dei Musei Archeologici di Caltanissetta e Marianopoli. 1 1991 – E’ invitato ad esporre i propri progetti di architettura, alla Biennale di Venezia, Padiglione Italia, in occasione della V Mostra Internazionale di Architettura. 1993 - Partecipa al "Concorso Nazionale Una via tre piazze a Gela" ottenendo una menzione speciale. 1993-1994 –E’ Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Caltanissetta e delegato alla Commissione Cultura istituita presso la Consulta Regionale degli Architetti. 1995-1999 - E’ Docente di Paesaggistica e di Teoria del Restauro nonchè Coordinatore del Corso di Specializzazione post-diploma tenuto all’ I.T.G. -

(12) Sicily Index

INDEXRUNNING HEAD VERSO PAGES 527 Explanatory or more detailed references (where there are many) are given in bold. Numbers in italics are picture references. Dates are given for all artists, architects and sculptors. A Agrippa 468 Acate 319 Aidone 280 Aci Castello 421 Alagona, Archbishop 344 Acireale 419 Alcamo 145, 519 Acitrezza 420, 517 Alcantara Gorge 465 Acquacalda 479 Alcara Li Fusi 488 Acquaviva Platani 245 Alcibiades 402 Acquedolci 488 Alexander II, Pope 268, 289 Acrae 371, 372 Alexis of Tarentum 509 Acitrezza 517 Alì 467 Acron, physician 193 Alì Terme 467 Adelaide, Queen 281, 290, 484, 487, 488 Alì, Luciano (fl. late 17C–early 18C) 345 Adrano 412 Alì, Salvatore (fl. late 18C) 312 Aeolian Islands 277, 472–483 Alia 87 Aeschylus 248, 338, 357, 396, 410 Alibrandi, Girolamo (1470–1524) 414, St Agatha 396, 397, tomb 406 415, 450, 475 Agathocles 10, 84, 90, 143, 165, 250, Alicudi 481 339, 445 Al-Idrisi 510 Agira 283 Acitrezza 517 Agrigento 9, 193–211, 247, 248, 250, Amato, Andrea (fl. 1720–35) 401, 405, 353, 515 426 Duomo 195 Amato, Giacomo (1643–1732) 15, 43, Garden of Kolymbetra 204 46, 50 Museo Archeologico 204, 207 Amato, Paolo (1634–1714) 44, 54, 106, Museo Civico 194 170 Sanctuary of Demeter 209 Ambrogio da Como (fl. 1471–73) 91 Sanctuary of the Chthonic Divinities Amico, Giovanni Biagio (1684–1754) 53, 203 128, 131, 137, 147, 148, 156, 226 Temple of Asclepios 209 Anapo Valley 374 Temple of Castor and Pollux 203 Andrault, Michel (b. 1926) 354 Temple of Concord 199, 200 Andrea da Salerno (also known as Andrea Temple of Hephaistos 209, 210 Sabatini; c. -

La Sicilia Romana Tra Repubblica E Alto Impero

Μεσογεια III Convegno annuale di studi sulla Sicilia antica SiciliAntica Regione Siciliana Associazione per la Tutela e la Valorizzazione Assessorato dei Beni Culturali dei Beni Culturali e Ambientali ed Ambientali Sede di Caltanissetta La Sicilia romana tra Repubblica e Alto Impero ATTI DEL CONVEGNO DI STUDI a cura di Calogero Miccichè Simona Modeo Luigi Santagati Caltanissetta 20 - 21 maggio 2006 1 In copertina: Museo Archeologico Regionale “A. Salinas” di Palermo, rilievo di prove- nienza incerta (Raffadali o Marina di Caronia) (da G. Pugliese Carratelli, a cura di, Princeps urbium, Milano 1991). La Sicilia romana tra Repubblica e Alto Impero : atti del convegno di studi, Caltanissetta 20-21 maggio 2006 / a cura di Calogero Miccichè, Simona Modeo, Luigi Santagati. – Caltanissetta : Siciliantica, 2007. 1. Sicilia – Storia – Sec. 3. a. C.-2. d.C. – Congressi – 2006. 2. Congressi – Caltanissetta – 2006. I. Miccichè, Calogero. II. Modeo, Simona. III. Santagati, Luigi. 937.8 CDD-21 SBN Pal0209275 CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” 2 SiciliAntica Sede di Caltanissetta Convegno di Studi La Sicilia romana tra Repubblica e Alto Impero Auditorium della Biblioteca Comunale Luciano Scarabelli Il Convegno è stato organizzato in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta Con il patrocinio dell’Assessorato Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali della Provincia di Caltanissetta – Assessorato alla Cultura del Comune di Caltanissetta – Assessorato all’ Identità e Futuro dell’AAPIT di Caltanissetta e con il contributo della Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia della Finsea di Caltanissetta dell’AXA Assicurazioni ed Investimenti di Caltanissetta di Zirilli - Caltanissetta Sabato 20 maggio Sabato 21 maggio Ore 9,30 Ore 9,30 – 12,30 Presentazione del convegno di Studi Relazioni Simona Modeo Ore 15,30 – 17,45 Presidente di SiciliAntica - Sede di Caltanissetta Relazioni Alessandro Pagano Ore 17,45 Assessore Regionale per i BB.CC.AA. -

Sicily Before the Greeks. the Interaction with Aegean and the Levant in the Pre-Colonial Era

Open Archaeology 2020; 6: 172–205 Review Article Davide Tanasi* Sicily Before the Greeks. The Interaction with Aegean and the Levant in the Pre-colonial Era https://doi.org/10.1515/opar-2020-0107 received April 17, 2020; accepted July 1, 2020. Abstract: The relationship between Sicily and the eastern Mediterranean – namely Aegean, Cyprus and the Levant – represents one of the most intriguing facets of the prehistory of the island. The frequent and periodical contact with foreign cultures were a trigger for a gradual process of socio-political evolution of the indigenous community. Such relationship, already in inception during the Neolithic and the Copper Age, grew into a cultural phenomenon ruled by complex dynamics and multiple variables that ranged from the Mid-3rd to the end of the 2nd millennium BCE. In over 1,500 years, a very large quantity of Aegean and Levantine type materials have been identified in Sicily alongside with example of unusual local material culture traditionally interpreted as resulting from external influence. To summarize all the evidence during such long period and critically address it in order to attempt historical reconstructions is a Herculean labor. Twenty years after Sebastiano Tusa embraced this challenge for the first time, this paper takes stock on two decades of new discoveries and research reassessing a vast amount of literature, mostly published in Italian and in regional journals, while also address the outcomes of new archaeometric studies. The in-depth survey offers a new perspective of general trends in this East-West relationship which conditioned the subsequent events of the Greek and Phoenician colonization of Sicily. -

Relations Between Greek Settlers and Indigenous Sicilians at Megara Hyblaea, Syracuse, and Leontinoi in the 8Th and 7Th Centuries BCE

It’s Complicated: Relations Between Greek Settlers and Indigenous Sicilians at Megara Hyblaea, Syracuse, and Leontinoi in the 8th and 7th Centuries BCE Aaron Sterngass Professors Farmer, Edmonds, Kitroeff, and Hayton A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for a Degree of Bachelor of Arts in the Departments of Classical Studies and History at Haverford College May 2019 i Table of Contents Table of Contents ................................................................................................................................ i Acknowledgements........................................................................................................................... iii Abstract ............................................................................................................................................ iv I. INTRODUCTION ............................................................................................................................... 1 II. BACKGROUND INFORMATION PRE-750 BCE .................................................................................... 2 Greece ....................................................................................................................................................... 2 Euboea ...................................................................................................................................................... 4 Corinth ..................................................................................................................................................... -

Celebrating the Severans: Commemorative Politics and the Urban Landscape in High Imperial Sicily

Celebrating the Severans: Commemorative Politics and the Urban Landscape in High Imperial Sicily 1. Introduction Sicily is often characterized as resistant or immune to the dramatic processes of social and cultural change that affected the Mediterranean basin during Rome’s most intensive period of imperial expansion in the late Republic and the early Principate, and then as socially, politically, and culturally isolated from the wider Mediterranean world for the rest of the imperial period. 1 The usual evi- dence cited of Sicilian communities’ resistance or apathy to the cultural and material trappings of Roman imperial power is the limited use of Latin in pub- lic and private inscriptions, 2 as well as the lack of explosive urban growth and monumentalization on the island. For example, relatively few imperial-era, purpose-built administrative buildings (curiae, basilicae), leisure structures (bath houses, theaters, amphitheaters) or cult buildings have been identified in Sicily, even within the island’s six Augustan colonies. 3 1 Scholarship on the processes of cultural change in Rome and its empire that were described as “Romanization” for much of the twentieth century is extensive. A. WALLACE- HADRILL, Rome’s Cultural Revolution, Cambridge, 2008, p. 7-32, and D.J. MATTINGLY, Imperialism, Power, and Identity: Experiencing the Roman Empire, Princeton, 2010, p. 22-42 and p. 203-245, offer notable critiques of “Romanization” and other similarly restrictive terms for describing cultural change in ancient communities, and put forward the alternative concepts of “bi-/multi-lingualism” and “discrepancy”, respectively. 2 For the (lack of an) epigraphic culture – especially in Latin – in Roman-era Sicily, see J.R.W. -

Stanford Excavations at Monte Polizzo, Sicily

Stanford Excavations at Monte Polizzo, Sicily Project handbook 4th edition, 2004 Table of Contents 1 Introduction (PDF Document) 1.1 The purpose of the handbook 1.2 Contact information (important!) 1.3 Timetable 2 Safety (PDF Document) 2.1 General concerns 2.2 Hygiene 2.3 Consideration 3 Maps and plans- Part I (PDF Document) 3 Maps and plans - Part II (PDF Document) 4 Project aims (PDF Document) 5 A very brief history of Sicily (PDF Document) 5.1 Earliest prehistory 5.2 Bronze Age Sicily 5.3 Colonial/archaic Sicily 5.4 Classical Sicily 5.5 Hellenistic and Roman Sicily 5.6 The end of the Roman Empire 5.7 Medieval Sicily 5.8 Modern Sicily 6 The excavation so far (PDF Document) 6.1 Project history 3.2 Summary of results (2000-2003) and goals for 2004 7 Excavation Part I (PDF Document) 7.1 Teaching goals 7.2 Digging 2.1 Site formation processes 2.2 Stratigraphy 2.3 Organization 2.4 Tools 2.5 Sampling 2.6 Interpretation Part II (PDF Document) 7.3 Recording 3.1 Introduction 3.2 Recording sheets 3.3 Notebooks Part III (PDF Document) 3.4 Profiles 3.5 Plans 3.6 Elevations 3.7 Triangulation 3.8 The Harris matrix 3.9 Working with Total Stations 3.10 Photography Part IV (PDF Document) 7.4 On-site finds handling 7.5 Schedule 5.1 Calendar 5.2 Daily schedule 7.6 Project staff 7.7 Organizational structure 8 The lab (PDF Document) 8.1 Finds processing 8.2 Finds from Monte Polizzo 9 Preparation for publication (PDF Document) 10 Practical matters (PDF Document) 11 Glossary of archaeological terms (PDF Document) 12 Bibliography (PDF Document) 13 Recording sheets (PDF Document) 14 Harris matrices (PDF Document) 14.1 A1-A4 area 1.1 Key 1.2 Reverse key 14.2 A5 area 2.1 Key 2.2 Reverse key Illustrations Artifact 2423, an incised dipper found in place on the bedrock in area A1/4, sealed by layer A1.111.