C'erano Una Volta I Re

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

A Day Full of Surprizes Armenia New Leader Ruky Tickets Sold Out!

Daily News of Torino Olympiad May 28/2006. A day full of surprizes Tickets Armenia new leader sold out! t seems that the rest day was very fter the success of the usefull, at least for all the teams website, the stands at from the top. If You remember the Chess Olympiad that in round fi ve fi rst 5 matches start filling up Tickets ended in 2:2, today there was no for the parterre sold such a result in fi rst 14 matches! out and reprinted ITh e heroes of the day were Dutch players. AThe 37th edition of the Chess Olym- Th ey defeated Russia with 2,5:1,5. It could piad is harvesting new successes every have been even worse for leaders, since Gri- day. With the media spotlight trained on schuk was a pawn down for a long time, but the event and press coverage at excep- fi nally managed to escape in a rook end- tional levels, crowds of chess freaks but game. Th e only decided game was on bord also a public of the simply curious are four, where Nijboer outplayed Rublevsky in pouring into the Oval. a highly tactical game. With such a result While the official site of the Organi- Netherlands is now second with 17,5 poin- sing Committee continues to record an ts, while Russia dropped behind with half a incredible number of contacts (two mil- point less. lion again today, many connected live to Aft er yesterday’s round we have a new the games), today the stands and above leader! It is Armenia, who defeated Uzbeki- all the parterre (gold tickets) have cloc- stan with 2,5:1,5, thanks to the victory of ked up a record: in just a few hours the Akopian against Barsov, while all other ga- tickets available for the playing arena mes ended in a draw. -

Status Quo Mantained Please, Shut Down the Mobile!

Daily News of Torino Olympiad May 26/2006. Status Quo mantained esterday a strange thing ria, Sweden, USA, Be- happened in men’s section. larus and Iran (!) as a First fi ve matches ended most positive surprise. 2:2 and with no high victo- Th e most negative ries behind them a perfect one untill now is cer- status quo was mantained. To avoid any mi- tainly England, only sunderstanding,Y they were all fought just on 12,5 points, with untill the last soldier. two such strong front Let’s start from the begining. Russia put players as are Adams for the fi rst time their basic line-up which and Short! looks frightening with its average of 2730 elo It was not a lucky points. However it was not enough to defeat day for Italian teams. Armenia whose rating average was «only» «A» lost to Poland 2680 points! 2,5:1,5, «B» to Malysia Kramnik produced one more beautiful 1:3, only «C» managed piece of pure positional chess against Aro- to mantain the balance nian, Svidler and Grischuk drew against against Austria. Akopian and Asrian, but Morozevich was Top pairings for outplayed by Sargissian in a way which round six are: usually puts him on the winning side. In Netherlands-Russia, match number two Dutch players were lon- Armenia-Uzbekistan, gtime in lead thanks to Tiviakov, but at the Sweden-Bulgaria, end Kasimdzhanov equalized the score. Th is Ukraine-Iran,Belarus-Spain and China- was a strange game, where Sokolov very ear- USA. ly overlooked a pawn, then managed to take Aft er their frightening start, Russian wo- it back, then lost it again, took it back again men showed that they are also vulnerable Please, shut down and fi nally lost slightly worse rook endgame human beings and lost a big derby again- when he was already close to draw. -

Ponomariov Campione Del Mondo FIDE 2001/2002

Rivista scacchistica amatoriale – Distribuita gratuitamente su www.ideascacchi.com Numero 3 Febbraio 2002 Ponomariov Campione del mondo FIDE 2001/2002 Kasparov – Kramnik : studio approfondito del finale di Garry Kasparov Corus Wijk aan Zee 2002 : vince Evgeny Bareev 44° Torneo di Capodanno – Partite Clonate – Intervista a Mario Lanzani – Universo Scacchistico Il finale al tempo dei palmari – Regolamenti & Curiosità – “Scacchi” racconto di M.Mocchi RECENSIONI – PROBLEMI – NUMEROSE PARTITE COMMENTATE IdeaScacchi – Numero 3 Febbraio 2002 SOMMARIO Cambiamento L’inizio del nuovo anno è stato senza ombra di dubbio all’in- Finale del Campionato Mondiale segna del cambiamento. A partire dai nuovi controlli del tem- FIDE 2001/2002 Pag. 1 po introdotti nel Campionato Mondiale FIDE, che hanno ulte- a cura di D. Cortese riormente spaccato in due l’ambiente e che sicuramente hanno condizionato l’esito finale della manifestazione, per finire con Corus Wijk aan Zee 2002 Pag. 4 il recente caso di espulsione di un maestro italiano da un tor- a cura di D. Cortese neo francese per l’utilizzo di una scacchiera elettronica tasca- bile. Entrambe le questioni aprono la via a un fiume di interro- 44° Torneo di Capodanno Pag. 4 gativi ed evidenziano nuove necessità. Dove vuole arrivare il a cura di D. Cortese mondo degli scacchi ? Cosa vuole diventare? Sarà necessario limitare la libertà personale dei giocatori, per evitare che bari- no, oppure sarà sufficiente rifondare il galateo degli scacchi? Kasparov - Kramnik Solo il tempo, forse, darà una risposta esauriente alle nostre studio approfondito del finale Pag. 8 domande. Quello che rimane, tolti i problemi e le varie dispu- di Garry Kasparov te politiche, è il nostro amore per il gioco. -

Success of Italian Teams India Shell Shocked in Inaugural Round

Daily News of Torino Olimpiad May 22/2006. Success of Italian teams our home teams out of fi ve won their matches today: Italy «A» against Mo- naco 3,5:0,5, Italy «B» composed of young talented players, all of them un- der 20, did it even with perfect score against China Taipei and Italy «C», which is sponsored by local authorities from Torino Province, conceded just half a point to Haiti. As for the women, Italy «A» took all three poin- ts, while Italy «B» was not able to put some resistance against a very strong Dutch team. AmongF the favorites, perfect scores for Russia, Netherlands, Bulgaria, Spain, England, Germany, Romania and Georgia among others. Th e surprise of the day is the victory from Morocco – 3:1 against India. As for the actual champions from Ukraine, they were obliged to concede half a point on bord number one, where Ivanchuk didn’t manage to outplay Sergey Krilov, the ac- tual World Champion for blind players. India shell shocked in inaugural round he much hype about being Onischuk Alexander drew IM Ker Anthony second seed and the pos- while GM Ibragimov Ildar was held to a draw sibility of challenging the by - IM Garbett Paul. Russians and Ukrainians USA struggled and India were shocked for the gold ended in a shell other seeded teams like england, Ukraine has shock for Indians who were outplayed by Mo- dropped valuable half point. Success in Olym- roccoT by 3 1 margin in the opening round. In- piad is relied on the momentum gained in dia had rested the top two tables and with the initial rounds and the winning margin again- rookie D. -

NZ Database, February 2019 Edition Bill Forster: 7 Feb 2019

NZ Database, February 2019 Edition Bill Forster: 7 Feb 2019 Changes since the 2017 Edition There are now 51405 total games (previously 48370 games). There have been relatively minor modifications to the existing database. Most of the changes were a scattering of player name changes to reduce detectable instances of an individual player having multiple names (fortunately Peter Stuart was already very conscientious in this area). Two exisiting events gained additional games; 1966-67 New Zealand Chp (74th), Christchurch (57 games), previously 44 games – Thanks to GM Ian Rogers for supplying the additional games (and game dates for all 57 games). 1979 Ewen Green Blindfold 17 Bd - Australasian Record, Hamilton (9 games), previously 2 games – Thanks to Ewen Green for providing the addional games (and annotations). Here is a list of new events/tournaments/matches (included in this list are the games from the previous, more casual, database update published by NZCF in 2018). 2016-06-04 Trusts Open-B, Auckland (72 games) 2016-06-04 Trusts Open-C, Auckland (28 games) 2017-02-09 Summer Cup, Wellington Chess Club (3 games) 2017-04-14 Wellington Open, Wellington (116 games) 2017-04-22 Auckland ANZAC Weekender, Auckland (126 games) 2017-04-29 4NCL 2016-17, Telford (3 games) 2017-05-04 Autumn Cup, Wellington Chess Club (2 games) 2017-05-07 Auckland Interclub-A, Auckland (36 games) 2017-06-03 Trusts Open-A 40th, Waitakere (77 games) 2017-06-03 Trusts Open-B, Waitakere (84 games) 2017-06-03 Trusts Open-C, Waitakere (32 games) 2017-06-21 North Shore Ch'p-A, -

FIDE Chess Olympiad

INTERNATIONAL COMMITTEE OF SILENT CHESS 35th FIDE Chess Olympiad Bled, Slovenia, 25th October – 11st November 2002 BULLETIN Šahovska zveza Slovenije Šahovska Organizacijski odbor šahovske olimpiade 1001 Ljubljana Olimpiada Kolodvorska 9, p.p. 3529 Bled, Slovenija Telefon: 01/300 80 38 Telefaks: 01/231 98 54 2002 e-mail:[email protected] Chess Chess Federation of Slovenia Organising Committee of The Chess Olympiad Olympiad Slovenia, SI-1001 Ljubljana Bled, Slovenija Kolodvorska 9, P.O. BOX 3529 Telephone: +386 1 300 80 38 2002 Fax: +386 1 231 98 54 e-mail: [email protected] Ljubljana, June 21, 2002 To All Chess Federations Dear Chess Friends! Bled has been chosen by FIDE as the Host City for the 35th Chess Olympiad and 73rd FIDE Congress in the year 2002. It is a great pleasure for us to extend our sincere invitation to participate in the 35th Chess Olympiad to be held between October 25 to November 11 and 73rd FIDE Congress to be held between November 1 to November 10 2002. (November 1 arrival for Committee and Commission members; November 2 to 4 Meetings; November 5 and 6 Executive Board, November 7 arrival for FIDE delegates, November 8 to 10 FIDE General Assembly). We will host the costs of maximum 7 members (captain + 6 players) of Men's Team and maximum 5 members (captain + 4 players) of Women's Team for each participating federation. Accommodation will be on full board basis from October 25 2002 (arrival day) until November 11 2002 (departure day) for a total 17 days (14 rounds + 2 free days). -

Editorial Schachzeitung 100

Schweizerische Editorial Schachzeitung 100. Jahrgang. Offizielles Organ des Schweizerischen aufzunehmen begann. Die 1999 Schachbundes erfolgte Anerkennung der FIDE ISSN 0036-7745 durch das IOC als Sportorganisa- Erscheint 10mal pro Jahr Auflage: 8000 tion war der vorläufige Schlus- Einzelabonnements spunkt dieser Entwicklung, die (inkl. Porto): Inland Fr. 50.- zwar den SOV rechtlich nicht zur Ausland Fr. 70.- Aufnahme des SSB verpflichtete, aber dennoch Wirkung zeigen Chefredaktor sollte. Dr. Markus Angst Als neues nationales Argument Gartenstrasse 12 4657 Dulliken konnte die Fusion SSV/SASB Tel. 062 / 295 33 65 zum einzigen gesamtschweizeri- Fax 062 / 295 33 73 schen Schachverband angeführt [email protected] werden. Die Ausgangslage bei unse- Fernschach rem vierten Anlauf war also Gottardo Gottardi deutlich besser als bei den frühe- Postgässli 19 3661 Uetendorf ren vergeblichen Versuchen. Die Tel./Fax 033 / 345 72 61 klare Unterstützung unseres [email protected] Aufnahmeantrages durch den Der Herbst 2000 hat dem SOV-Exekutivrat vom Juni ver- Problemschach Schweizerischen Schachbund viel stärkte unseren gedämpften Op- Martin Hoffmann Gefreutes beschert. Für den Auf- timismus. Aber noch galt es, im Neugasse 91/07 takt sorgte Florian Jenni, der an Sportparlament – einem Gremi- 8005 Zürich Tel. 01 / 271 15 07 der Jugend-Europameisterschaft um, zu dem wir nur sehr be- im spanischen Aviles die Bronze- grenzt Zugang hatten – die hohe Studien medaille gewann. In Istanbul an Hürde des Zwei-Drittels-Mehr Istvan Bajus der Schacholympiade ging es im zu überwinden. Grossalbis 28 gleichen Stil weiter, erreichten Entsprechend nervös wartete 8045 Zürich doch die Herren den sensationel- ich – zeitweise mitten unter den Tel. 01 / 461 24 12 len 10. -

Takes the Lead Antidoping Controls

Daily News of Torino Olympiad May 31/2006. Ukraine (women) takes the lead he changement in lead by st Germany and is close to the top again. women, something which Th is group was joined by Slovenia as well. was in the air for some ti- Th ey won 3:1 against Slovakia. Netherlan- mes already, fi nally occu- ds continues its drop. Th is time they lost to red! Croatia because of the second loss in a row Russia was held by China on 1,5:1,5, whi- by Nijboer. A couple of days ago he was a le UkraineT smashed USA with 2,5:0,5 and so hero, now he is «Pedro». these two teams changed their positions in Italian derby ended in 2:2 aft er a big fi ght. the standing and will continue to chase each While Italy «B» lost to Kazakhstan 1,5:2,5. other in their run for gold medal. However, they are still half a point ahead of Once famous Georgian team took the other two italian teams. profi t from such scenario and is now on Th e situation on the top is now: Armenia third place. Th ey scored 2,5 points against 26,5, China 25,5, France 24,0, Ukraine, Rus- Hungary. sia and USA 23,5, Ccezh Republic, Cuba and Bulgaria, Romania, Armenia and Fran- Slovenia 23,0, India, Germany and Uzbeki- ce made the same result against Vietnam, stan 22,5 and so on. Cuba, Germany and Poland. Lithuania won Th e top pairings for round ten are: Ar- 2:1 against Slovenia. -

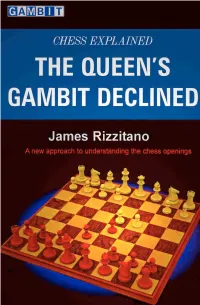

The Queens Gambit Declined

HAIMBUTI CHESS EXPLAINED THE QUEEN S GAMBIT DECLINED James Rizzitano A new approach to understanding the chess openings Chess Explained: The Queen’s Gambit Declined James Rizzitano First published in the UK by Gambit Publications Ltd 2007 Copyright © James Rizzitano 2007 The right of James Rizzitano to be identified as the author of this work has been asserted in accor¬ dance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. All rights reserved. This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out or otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser. ISBN-13: 978-1-904600-80-0 ISBN-10: 1-904600-80-8 Distribution: Worldwide (except USA): Central Books Ltd, 99 Wallis Rd, London E9 5LN, England. Tel +44 (0)20 8986 4854 Fax +44 (0)20 8533 5821. E-mail: [email protected] Gambit Publications Ltd, 99 Wallis Rd, London E9 5LN, England. E-mail: [email protected] Website (regularly updated): www.gambitbooks.com Edited by Graham Burgess Typeset by Petra Nunn Cover image by Wolff Morrow Printed in Great Britain by The Cromwell Press, Trowbridge, Wilts. 10 987654321 Gambit Publications Ltd Managing Director: Murray Chandler GM Chess Director: Dr John Nunn GM Editorial Director: Graham Burgess FM German Editor: Petra Nunn WFM Webmaster: Dr Helen Milligan WFM Contents Symbols Dedication Acknowledgements Bibliography Introduction 1 Alatortsev Variation 2 Tarrasch Defence 3 Exchange and Blackburne Variations 4 Ragozin Defence and Vienna Variation 5 Semi-Tarrasch Defence 6 Cambridge Springs and Lasker Defences 7 Tartakower Defence 8 Classical Defence List of Games Index of Variations Symbols + check ++ double check # checkmate !! brilliant move ! good move !? interesting move ?! dubious move ? bad move ?? blunder Ch championship corr. -

In Questo Numero

Sped.in abb.postale 70% Filiale di Torino - Anno XVII - Nº 3/06 To - Redazione: Sst v.Goito 13, tel/fax 011657072 - www.scacchisticatorinese.it - E.mail:[email protected] Tipografia: Artale snc, via Reiss Romoli 261 To - Autorizzazione del Tribunale di Torino n° 4118 del 25 novembre 1989 - Direttore responsabile Michele Cordara BIMESTRALE DELLA SOCIETÀ SCACCHISTICA TORINESE Nº 102 MAGGIO 2006 in questo numero La festa degli scacchi all’Oval L’OLIMPIADE DEI RECORD di Michele Cordara pag. 3 Vincitrici a sorpresa nei due tornei ARMENIA E UCRAINA D’ORO di Adolivio Capece pag. 4 Il bilancio del presidente Fsi ITALIANI SALVATI DAI GIOVANI di Gianpietro Pagnoncelli pag. 6 Statistiche sulla scacchiera SEIMILA PARTITE DA STUDIARE di Massimo Settis pag. 8 Il successo di “Mosse d’Autore” IL NERO MUOVE E VINCE di Roberto Mascolo pag. 10 ESTATE ALL’ATRIUM pag. 11 EN PASSANT/PIEMONTE Angelini è il n° 1 Attacco all’arma bianca Sul lago con l’AVIS Brunello & Brunello senza rivali Semi lampo d’estate Di Rosa dei record Magico maggio a Vercelli Acqui, amaro in bocca Gli ultimi fuochi d’anteguerra La copertina del DVD Olimpico. La festa degli scacchi all’Oval sportivo. Alla fine crediamo che il nostro lavoro sia stato riconosciuto: ricordiamo con piacere il "Wonderful!" del presidente della Fide, Kirsan Ilyumzinov, e i sorrisi e i ringraziamenti di tanti Torino 2006 capi-delegazione. Chiusa questa parentesi, tolto il dente dei piccoli intoppi, vogliamo dire con franchezza l’Olimpiade che il bilancio complessivo delle Olimpiadi ci sembra davvero esaltante. Lasciamo al dettaglio dei record delle pagine successive l'elenco dei molti record conseguiti. -

Strålande Resultat Av Damlaget I Calvià

TfS www.schack.se Strålande resultat av damlaget i Calvià Tidskrift för Schack nummer 9/2004, årgång 110 OS i Calvià ● Isle of Man ● Faaborg ● Spanska lagmästerskapet ● Allsvenskan ● Julpristävlingen Studier ● Schack4an ● Juniorallsvenskan TfS nr 9/2004 Sveriges Schackförbund Slottsgatan 155 602 20 Norrköping telefon 011/10 74 20 Tidskrift för Schack är officiellt organ och medlemsblad för Sveriges Schackförbund och utkommer under 2004 med nio nummer. Ägare: Sveriges Schackförbund. Samtliga prenumeranter är medlemmar i Tidskrift för Schacks Kamratförbund. Prenumerationsavgiften Det svenska damlaget svarade för ett utmärkt resultat för 2004 är 400 kr, vid OS i Calvià. På omslagsbilden ser vi coachen Juan stödprenumeration 500 kr. Postgiro 60 46 34-6. Bellon och från vänster: Viktoria Johansson, Svetlana Agrest, Christin Andersson och Pia Cramling med Annonspriser: helsida 2000 kr, dottern Anna. halvsida 1200 kr, kvartssida 700 kr, sista sidan 3000 kr. Omslagsfoto: Göran Terninger För annonsörer som sysslar med schacklig verksamhet utgår 50% rabatt. Manusstopp för Tidskrift för Schack Lars Grahn annonsmanus Döbelnsgatan 3 B 2005 212 13 Malmö Nummer 1: 7 januari [email protected] TfS når läsarna ungefär fyra Redaktör och ansvarig utgivare veckor efter manusstopp. Lars Grahn Prenumerationer och ekonomi Ingemar Eriksson 011/10 74 20 Tryckeri: Wallin och Dalholm [email protected] boktryckeri, Lund ISSN 0040-6848 Marknadsansvarig Copyright, texts & illustrations © Robert Ericsson TfS, Malmö, Sweden. [email protected] All rights reserved. No part of this magazine may be reproduced, in any Ordförande i Informationskommittén form or by any means, without Erik Degerstedt permission in writing from TfS. [email protected] TfS nr 9/2004 TfS nummer 9 ● 2004 ● Årgång 110 I n n e h å l l 530 OS i Calvià Vi erbjuder massor av OS–material i det här extratjocka numret.