BENI AMRAN « Non Au 19 Mars »

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

ALGERIEN, JAHR 2012: Kurzübersicht Über Vorfälle Aus Dem Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Zusammengestellt Von ACCORD, 3

ALGERIEN, JAHR 2012: Kurzübersicht über Vorfälle aus dem Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) zusammengestellt von ACCORD, 3. November 2016 Staatsgrenzen: GADM, November 2015b; Verwaltungsgliederung: GADM, November 2015a; Vor- fallsdaten: ACLED, ohne Datum; Küstenlinien und Binnengewässer: Smith und Wessel, 1. Mai 2015 Konfliktvorfälle je Kategorie Entwicklung von Konfliktvorfällen von 2003 bis 2012 Kategorie Anzahl der Vorfälle Summe der Todesfälle Ausschreitungen/Proteste 80 6 Kämpfe 73 214 strategische 40 2 Entwicklungen Fernangriffe 30 23 Gewalt gegen 11 3 Zivilpersonen gesamt 234 248 Das Diagramm basiert auf Daten des Armed Conflict Location & Event Die Tabelle basiert auf Daten des Armed Conflict Location & Event Data Project Data Project (verwendete Datensätze: ACLED, ohne Datum). (verwendete Datensätze: ACLED, ohne Datum) ALGERIEN, JAHR 2012: KURZÜBERSICHT ÜBER VORFÄLLE AUS DEM ARMED CONFLICT LOCATION & EVENT DATA PROJECT (ACLED) ZUSAMMENGESTELLT VON ACCORD, 3. NOVEMBER 2016 LOKALISIERUNG DER KONFLIKTVORFÄLLE Hinweis: Die folgende Liste stellt einen Überblick über Ereignisse aus den ACLED-Datensätzen dar. Die Datensätze selbst enthalten weitere Details (Ortsangaben, Datum, Art, beteiligte AkteurInnen, Quellen, etc.). In der Liste werden für die Orte die Namen in der Schreibweise von ACLED verwendet, für die Verwaltungseinheiten jedoch jene der GADM-Daten, auf welchen die Karte basiert (in beiden Fällen handelt es sich ggf. um englische Transkriptionen). In Adrar wurden 10 Vorfälle mit 21 Toten erfasst, an folgenden Orten: Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Bouassi, Tiliouine, Timiaouine, Timimoun. In Alger wurden 40 Vorfälle mit 11 Toten erfasst, an folgenden Orten: Algiers, Bab El Oued, Bachdjerrah, Baraki, Belouizdad, Bourouba, Cheraga, Dely Ibrahim, El Madania, Kouba, Place du 1er Mai, Sidi Moussa, Telemly, Tessala El Merdja. -

Liste Des Societe D'expertise Et Experts Agrees Par L'uar "Boumerdes"

01, Lot Said HAMDINE, Bir Mourad Rais, - Alger - BP 226 CP 16033, ALGER. Tél. : (213) (0) 21 54 74 96 & 98 Fax : (213) (0) 21 54 69 22 Site Web : www.uar.dz - e-mail : [email protected] Association régie par l’ordonnance 95/07 du 25/01/1995 modifiée et complétée. LISTE DES SOCIETE D'EXPERTISE ET EXPERTS AGREES PAR L'UAR "BOUMERDES" Date N° Nom et Prénom Adresse Professionnelle Spécialité Tel. Mobile Fax E-Mail d'inscription Sarl Atlantic Entrepôts et Magasins Cité Benadjel, Section 09, Ilot N° 21, Facultés maritimes (021) 79 11 01 (0556) 662 423 1 31/07/2012 Généraux Boudouaou, Boumerdés Eurl Oum Darman Entrepôt Haouche Barak, N° 3, Khemis (024) 87 14 76 (0555) 911 453 (024) 87 14 78 [email protected] 2 14/07/2014 Khechna, Boumerdés Facultés Maritimes SARL BUREAU EXPERTECH Centre Commercial, Oued Tatarik, (021) 40 20 27 (0674) 782 729 [email protected] 3 24/04/2016 N° 14, Boumerdés Travaux Publics TEBBAKH El-Hadi Cité Frantz Fanon, 350 logts, Bt 5, Bâtiment (024) 81 98 93 4 29/11/1998 Appt N° 3, Boumerdès LOUBAR Belaid Cité du 11 Décembre 1960, Bt 17, N° Bâtiment 5 27/01/2005 02, Boumerdès 6 DJENADI Brahim 56, Cité 2, Béni-Amrane, Boumerdès Bâtiment 22/05/2005 (024) 87 23 08 (0770) 459 988 AIT MOKHTAR Rachid Said Haouch El-Mekhfi, Ouled-Heddadj, Bâtiment (0550) 812 259 7 26/12/2005 Boumerdès BOUAOUINA née HADJ CHERIF Plateau Boudouaou El-Bahri, Bâtiment (0662) 033 673 8 15/07/2007 Faïza Boumerdès HAICHOUR Karim Cité 11 décembre 1960, Coopérative Bâtiment (0772) 646 677 9 26/09/2011 El Azhar, N° 02, Boumerdès BOUTOUTAOU Bachir 01, Rue Ali Khodja, Tidjelabine, Bâtiment (024) 81 12 60 10 20/07/1999 Boumerdès ADNANE Hocine 10/C, Cité du 11 Décembre 1960, Bâtiment (024) 81 67 25 (0661) 612 874 (024) 81 67 25 11 Coop immobilière, El Balbala, 02/06/1998 Boumerdès BOUMARAF Miloud Cité des 351 logts, Bt 03, N° 06, Bâtiment (024) 81 67 26 12 05/08/2002 Boumerdès ROUIDJALI Réda Cité Chateau d`Eau, Villa N° 28, Bâtiment (024) 81 90 02 13 30/01/2001 Boumerdès Date N° Nom et Prénom Adresse Professionnelle Spécialité Tel. -

Terrorism in North Africa and the Sahel in 2012: Global Reach and Implications

TTeerrrroorriissmm iinn NNoorrtthh AAffrriiccaa && tthhee SSaahheell iinn 22001122:: GGlloobbaall RReeaacchh && IImmpplliiccaattiioonnss Yonah Alexander SSppeecciiaall UUppddaattee RReeppoorrtt FEBRUAR Y 2013 Terrorism in North Africa & the Sahel in 2012: Global Reach & Implications Yonah Alexander Director, Inter-University Center for Terrorism Studies, and Senior Fellow, Potomac Institute for Policy Studies February 2013 Copyright © 2013 by Yonah Alexander. Published by the International Center for Terrorism Studies at the Potomac Institute for Policy Studies. All rights reserved. No part of this report may be reproduced, stored or distributed without the prior written consent of the copyright holder. Manufactured in the United States of America INTER-UNIVERSITY CENTER FO R TERRORISM STUDIES Potomac Institute For Policy Studies 901 North Stuart Street Suite 200 Arlington, VA 22203 E-mail: [email protected] Tel. 703-525-0770 [email protected] www.potomacinstitute.org Terrorism in North Africa and the Sahel in 2012: Global Reach and Implications Terrorism in North Africa & the Sahel in 2012: Global Reach & Implications Table of Contents MAP-GRAPHIC: NEW TERRORISM HOTSPOT ........................................................ 2 PREFACE: TERRORISM IN NORTH AFRICA & THE SAHEL .................................... 3 PREFACE ........................................................................................................ 3 MAP-CHART: TERRORIST ATTACKS IN REGION SINCE 9/11 ....................... 3 SELECTED RECOMMENDATIONS -

022.Qxp (Page 1)

Au 2e jour de sa visite à la 3e Région militaire Gaïd Salah : «Le mois de mars marqué par les hauts faits aux objectifs nobles du peuple» Lors du deuxième jour de sa visite en 3e Région militaire à Béchar, le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire a poursuivi l’inspection de quelques unités déployées dans le territoire du Secteur opérationnel sud de Tindouf, et supervisé l’exécution d’un exercice de tirs avec munitions réelles... Lire page 4 INFORMER ET PENSER LIBREMENT Quotidien National d’Information - 8e Année - Mercredi 20 mars 2019 - 13 Radjab 1440 - N° 2048 - Algérie : 10 DA / 1 € www.lechodalgerie-dz.com Marches populaires Les étudiants et les médecins marchent en force dans plusieurs villes du pays © uidoum G ateh F Lire page 5 Lire Photo : Lamamra l’a affirmé, hier, à Moscou : «Le Président Bouteflika est prêt à transmettre le pouvoir» Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a décidé de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle, s’est dit «prêt à transmettre le pouvoir de manière ouverte et transparente au président qui sera choisi par le scrutin», a déclaré le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra... Lire page 3 www. lechodalgerie-dz. com www. lechodalgerie-dz.com 2 Echos d u jour Rallye Tuareg Chlef à El Ouata Décès Un réseau régional spécialisé d’un pilote italien Un pilote Italien dans le vol de véhicules neutralisé participant au rallye Tuareg est décédé à la Un réseau criminel spécialisé dans le vol Les deux suspects furent retrouvés en un suite d’un grave de véhicules dans la wilaya de Chlef et temps record, après qu’ils aient essayé de accident de son quad, nombre de wilayas avoisinantes, a été se cacher à proximité d’un oued, à 2 km hier, dans la région mis hors d’état de nuire par le du lieu où ils ont abandonné le véhicule d’El Ouata, a-t-on groupement territorial de la Gendarmerie volé. -

Journal Officiel De La Republique Algerienne Na

19 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 25 septembre 2013 19 Ressort territorial de la conservation Wilaya Designation de la conservation Daira Commune BORDJ BOU Bordj Bou Arreridj Bordj Bou Arreridj ARRERIDJ BORDJ GHDIR Bordj Ghdir Bordj Ghdir, El Anseur, Belimour, Taglait, Ghilassa El Hamadia El Hamadia, Rabta, El Euch, Ksour BORDJ RAS EL OUED Ras El Oued Ras El Oued, Ouled Braham, Ain Tesra BOU ARRERIDJ BIR KASDALI Bir Kasdali Bir Kasdali, Khellil, Sidi M'barek Ain Taghrout Ain Taghrout, Tixter MANSOURAH Mansourah Mansourah, El Mehir, Ben Daoud, Ouled Sidi Brahim, Haraza MEDJANA Medjana Medjana, Theniet Ennasr, Hasnaoua, El Achir Djaâfra Djaâfra, El Main, Tafreg, Colla Bordj Zemmoura Bordj Zemmoura, Tasmart, Ouled Dahmane BOUMERDES Boumerdes Boumerdes, Corso, Tidjelabine ISSER Isser Isser, Chaâbet El Ameur, Si Mustapha Thenia Thenia, Beni Amrane, Ammal, Souk El Had BORDJ MENAIEL Bordj Menaiel Bordj Menaiel, Djinet, Zemmouri, Lagata, Ouled Aissa Naciria Naciria, Timezrit BOUMERDES BOUDOUAOU Boudouaou Boudouaou, Keddara, El Kharouba, Boudouaou El Bahri, Ouled Hadadj KHEMIS Khemis El Khechna Khemis El Khechna, Hammadi, Larbatache, Ouled EL KHECHNA Moussa DELLYS Dellys Dellys, Afir, Benchoud Baghlia Baghlia, Sidi Daoud, Taourga EL TARF El Tarf El Tarf, Ain El Assel, Bouggous, Zitouna Bouhadjar Bouhadjar, Ain Karma, Hammam Beni Salah, Oued Zitoun DREAN Dréan Dréan, Chihani, Chbaita Mokhtar EL TARF Besbes Besbes, Zerizer, Asfour BEN M'HIDI Ben M'hidi Ben M'hidi, Chatt, Berrihane Bouteldja Bouteldja, Lac des Oiseaux, Cheffia EL KALA El Kala El Kala, El Aioun, Souarekh, Raml Essouk TINDOUF Tindouf Tindouf Tindouf, Oum El Assel. -

Preliminary Observations of Geotechnical Failures During the 21 May 2003 M 6.8 Boumerdes, Earthquake, Algeria

Missouri University of Science and Technology Scholars' Mine International Conference on Case Histories in (2004) - Fifth International Conference on Case Geotechnical Engineering Histories in Geotechnical Engineering 13 Apr 2004 - 17 Apr 2004 Preliminary Observations of Geotechnical Failures During the 21 May 2003 M 6.8 Boumerdes, Earthquake, Algeria Said Salah-Mars URS Corporation, Oakland, California Clark Fenton URS Corporation, Oakland, California Fouad Bendimerad RMS, Newark, California Abdeldjelil Belarbi Missouri University of Science and Technology, [email protected] Yumei Wang DOGAMI, Portland, Oregon Follow this and additional works at: https://scholarsmine.mst.edu/icchge Part of the Geotechnical Engineering Commons Recommended Citation Salah-Mars, Said; Fenton, Clark; Bendimerad, Fouad; Belarbi, Abdeldjelil; and Wang, Yumei, "Preliminary Observations of Geotechnical Failures During the 21 May 2003 M 6.8 Boumerdes, Earthquake, Algeria" (2004). International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering. 10. https://scholarsmine.mst.edu/icchge/5icchge/session00g/10 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License. This Article - Conference proceedings is brought to you for free and open access by Scholars' Mine. It has been accepted for inclusion in International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering by an authorized administrator of Scholars' Mine. This work is protected by U. S. Copyright Law. Unauthorized use including reproduction for redistribution requires the permission of the copyright holder. For more information, please contact [email protected]. PRELIMINARY OBSERVATIONS OF GEOTECHNICAL FAILURES DURING THE 21 MAY 2003 M 6.8 BOUMERDES, EARTHQUAKE, ALGERIA* Said Salah-Mars Clark Fenton Fouad Bendimerad Abdeldjelil Belarbi Yumei Wang URS Corporation URS Corporation RMS Dept. -

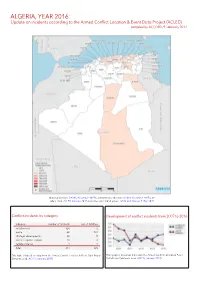

Algeria, Year 2016: Update on Incidents According to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)

ALGERIA, YEAR 2016: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) compiled by ACCORD, 9 February 2017 National borders: GADM, November 2015b; administrative divisions: GADM, November 2015a; in- cident data: ACLED, January 2017; coastlines and inland waters: Smith and Wessel, 1 May 2015 Conflict incidents by category Development of conflict incidents from 2007 to 2016 category number of incidents sum of fatalities riots/protests 324 2 battle 48 122 strategic developments 28 0 violence against civilians 10 4 remote violence 4 1 total 414 129 This table is based on data from the Armed Conflict Location & Event Data Project This graph is based on data from the Armed Conflict Location & Event (datasets used: ACLED, January 2017). Data Project (datasets used: ACLED, January 2017). ALGERIA, YEAR 2016: UPDATE ON INCIDENTS ACCORDING TO THE ARMED CONFLICT LOCATION & EVENT DATA PROJECT (ACLED) COMPILED BY ACCORD, 9 FEBRUARY 2017 LOCALIZATION OF CONFLICT INCIDENTS Note: The following list is an overview of the incident data included in the ACLED dataset. More details are available in the actual dataset (date, location data, event type, involved actors, information sources, etc.). In the following list, the names of event locations are taken from ACLED, while the administrative region names are taken from GADM data which serves as the basis for the map above. In Adrar, 11 incidents killing 0 people were reported. The following locations were affected: Adrar, Aougrout, Bordj Badji Mokhtar. In Alger, 34 incidents killing 0 people were reported. The following locations were affected: Ain Benian, Algiers, Bab El Oued, Draria, El Hamiz, Rouiba. -

Interoffice Memorandum

African Centre for the Study and Reseach on Terrorism (ACSRT) AFRICA TERRRORISM SITUATION REPORT January-December 2012 Table of Contents Abbreviations ....................................................................................................... 7 Political Map of Africa ........................................................................................ 10 EXECUTIVE SUMMARY: ....................................................................................... 11 CONTINENTAL SITUATION REPORTS METHODOLOGY ......................................... 14 Challenges in Compiling the Situation Reports (Sit-Reps) ................................................................. 16 Conclusion:..................................................................................................................................... 18 CONTINENTAL TERRORISM THREAT ANALYSIS .................................................... 20 I. Introduction ............................................................................................................................. 20 II. Overiew of Incidents and Developments Relating to Terrorism and Violent Extremism in Africa ............................................................................................. 20 A. General ACSRT observations related to terrorist incidents in 2012 ............................................. 20 (i) Types of attacks ............................................................................................................................ 21 (ii) Victims and -

Alain Mahé. G.K. 1. 7/04/06 12:16 Page 3

alain mahé. G.K. 1. 7/04/06 12:16 Page 3 Histoire de la Grande Kabylie alain mahé. G.K. 1. 7/04/06 12:16 Page 4 Pour leurs œuvres littéraires et leur intégrité morale, je dédie ce travail à Belaïd Aït Ali, mort de misère en 1950, Mouloud Feraoun, assassiné par l’OAS en 1962, Sliman Azem, mort exilé en France en 1983, Tahar Djaout, assassiné en 1993. Première édition, 2001 ISBN : 2-912946-12-3 © Editions Bouchène, 2006. alain mahé. G.K. 1. 7/04/06 12:16 Page 5 Alain Mahé Histoire de la Grande Kabylie XIXe et XXe siècles anthropologie historique du lien social dans les communautés villageoises deuxième édition corrigée EDITIONS BOUCHENE alain mahé. G.K. 1. 7/04/06 12:16 Page 6 REMERCIEMENTS Ce livre est en grande partie tiré d’une thèse de doctorat soutenue à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales en 1994. Ce travail a été réalisé grâce à une allocation du ministère de la Recherche et de la Technologie. J’ai bénéficié ensuite d’une aide à l’écriture du Centre National des Lettres sans laquelle je n’aurais pas pu donner cette forme finale à mon ouvrage et y intégrer les développements intervenus en Kabylie depuis ma soutenance de thèse. Je tiens particulièrement à remercier mes interlocuteurs et mes amis kabyles. Sans eux et sans leur confiance, je n’aurais jamais pu avoir accès aux affaires internes des villages. Ma dette est donc grande à l’égard de tous ceux qui m’ont assuré une intro- duction bienveillante dans leurs villages, qui m’ont laissé consulter les registres de leurs assemblées ou qui m’ont relaté par le menu les affaires les concernant. -

60 Millions De Centimes De Créances

L’Algérie profonde / Actualités ADE DE BOUMERDÈS 60 millions de centimes de créances Ce montant concerne des clients répartis entre des administrations et des particuliers. Les créances enregistrées par l’ADE (Algérienne des Eaux) de Boumerdès auprès de ses clients répartis entre administrations et particuliers s’élèvent à 60 milliards de centimes, dont 10 milliards rien que pour les sinistrés des chalets dont le nombre atteint 11 500. Mais ce sont les APC qui représentent un souci pour les responsables de l’ADE puisque leurs créances sont estimées, au 31 août dernier, à 16,5 milliards de centimes, un chiffre qui passera dans peu de temps à 18 milliards, estiment les responsables de l’ADE. Ces derniers ont dû recourir à la justice pour pouvoir récupérer leur dû. “La plupart des actions en justice que nous avons menées contre les APC récalcitrantes ont abouti et on a commencé à nous payer notre dû, mais cette opération demeure lente car cela prend énormément de temps”, estime un responsable de l’entreprise. Ces derniers expliquent la défaillance des APC par le fait que ces dernières s’approvisionnent en eau auprès de l’ADE et revendent le produit à leurs administrés qui, généralement, ne s’acquittent pas de leurs redevances. Les mauvais payeurs ne sont pas inquiétés par les responsables des APC et rares sont les communes qui envoient des mises en demeure aux citoyens qui n’honorent pas leurs factures d’eau. Une mauvaise gestion qui retombe sur l’ADE qui se trouve contrainte d’approvisionner encore ces mauvais payeurs pour des raisons parfois extra-commerciales. -

022.Qxp (Page 1)

OPEP L’Accord d’Alger sera reconduit pour 6 mois >> Page 6 Lutte contre la criminalité 800 actes criminels perpétrés quotidiennement en Algérie >> Page 24 INFORMER ET PENSER LIBREMENT Quotidien National d’Information - Lundi 27 mars 2017 - 28 Djoumada Al Tani - N° 1446 - Algérie : 10 DA / 1 € e Importation 7 session de la grande commission mixte algéro-congolonlaise de véhicules Lamamra : «Cette session permettra aux deux pays de bâtir des relations bilatérales plus étroites» Le Président Denis Sassou N’Guesso, hôte de l’Algérie Le quota pour 2017 déterminé prochainement Fixé initialement à 152 000 unités, le contingent quantitatif d’importation des véhicules au titre de l’année 2016, a été finalement réduit à 83 000 unités. Le gouvernement a décidé de revoir ce quota encore à la baisse. >> Page 7 Importations de viandes du Brésil «Toutes les mesures de contrôle prises contre les viandes brésiliennes avariées», rassure Chelghoum >> Page 7 ANP «Le Service national, une école sans égale pour les jeunes», souligne Benbicha >>>>PagePage 236 Lire page 4 Lire L’Echo Sportif >> MJS Journée d’études sur la numérisation de la radiodiffusion Grine : «Nous avons atteint une couverture numérique de plus de 85%» El Hadi Ould Ali : Pour Bouchouareb, la transition numérique doit être «Le futur entraîneur aussi importante que celle de l’énergie des Verts devrait être d’un haut niveau» >> Lire page 5 >> Page 23 www. lechodalgerie-dz. com WWW.lechodalgerie-dz.com 2 Echos d u jour El Tarf Lutte antiterroriste 2 morts et 4 blessés dans un chantier Elimination de deux de construction à El Kala Deux personnes ont trouvé la mort et quatre autres ont été blessées suite à un effondrement de terrain dans un chantier à El Kala dans la wilaya d’El Tarf, a-t-on appris hier auprès des services de la terroristes à Constantine Protection civile. -

Page PDF Avec La Pub 8 Page 6.Qxd

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION - VENDREDI 1ER - SAMEDI 2 FÉVRIER 2019 - N°5086 - ALGÉRIE 20 DA - FRANCE 1 EURO / http//:www.depechedekabylie.com HABITAT ABDELWAHID TEMMAR, EN VISITE À TIZI-OUZOU «Toute la demande de la wilaya sera satisfaite» Page 2. RÉGIONALE 1 (18E JOURNÉE) CRB TIZI-OUZOU - ES AZEFFOUN Le choc des extrêmes aujourd’hui au stade Oukil Ramdane Page 22. ISSN 1112-3842 JOURNÉE MONDIALE PRÉSIDENTIELLE LE CONSEIL NATIONAL A TRANCHÉ HIER DES ZONES HUMIDES LE MPA SOUTIENT Plaidoyer pour la protection BOUTEFLIKA Page 3. du lac Imelahen Page 8. DRAÂ BEN KHEDDA Mise en service partielle du CAC Page 4. SAHARIDJ LA FIÈVRE APHTEUSE PROGRESSE Panique chez les éleveurs de bovins Page 5. BOUIRA 9ÈME JOUR DES RECHERCHES DU POMPIER DISPARU La mobilisation ne fléchit pas Page 4. La Météo du Jour Alger Tizi-Ouzou Bouira Béjaïa Max: 12 Max : 12 Max : 11 Max : 09 SP RTS QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION Min : 06 Min : 05 Min : 01 Min : 01 VENDREDI 1ER - SAMEDI 2 FÉVRIER 2019 N°5086 Les Canaris LIGUE 1 MOBILIS La direction du PAC a fini par céder poursuivent la préparation du match face 6 000 billets pour la JSK au PAC, qui se déroulera lundi stade du 1er novembre samedi tants seront vendus le jour du après-midi prochain, dans les meilleures condi- match, soit lundi au stade Omar tions possibles. Hammadi de Bologhine. C’est pour au stade de dire qu’avec un quota de 6 000 4 000 billets Bologhine, billets, les supporters kabyles enva- en vente à Tizi-Ouzou hiront le stade de Bologhine pour comptant pour la soutenir leur équipe lors de cette Par ailleurs et concernant l’affaire importante confrontation.